| Titel: | Verbesserte Maschinen und Apparate zum Formendruke auf Seiden-, Wollen-, Baumwollen- und andere Zeuge, so wie auch auf Papier, worauf sich James Hudson, Calicodruker von Gale bei Rochdale in der Grafschaft Lancaster, am 4. December 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. XXVIII., S. 182 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Verbesserte Maschinen und Apparate zum

Formendruke auf Seiden-, Wollen-, Baumwollen- und andere Zeuge, so

wie auch auf Papier, worauf sich James

Hudson, Calicodruker von Gale bei Rochdale in der

Grafschaft Lancaster, am 4. December 1834 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. December

1835, S. 321.

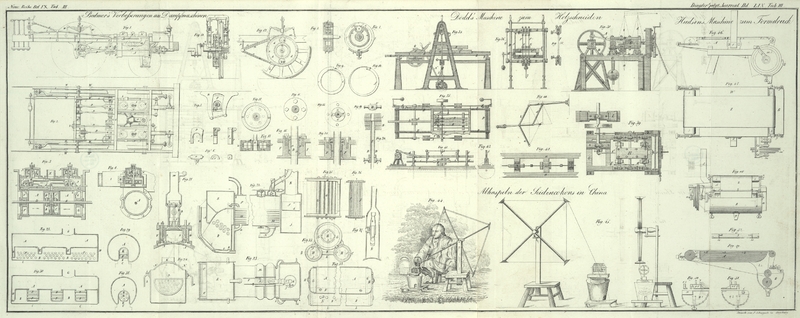

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Hudson's Maschinen und Apparate zum Formendruke auf Seiden-,

Wollen-, Baumwollen- und andere Zeuge.

Bei dem Formendruke, so wie er gegenwaͤrtig gewoͤhnlich von den

Calicodrukern prakticirt wird, bedient man sich eines kreisrunden Siebes mit einem

hoͤlzernen Reifen, welches auf einem uͤberfirnißten Zeuge ruht, der uͤber

einen hoͤlzernen Reifen gespannt und daran genagelt ist. Lezterer schwimmt in

einem Bottiche oder in einem Kasten auf einer klebrigen, ziemlich diken

Fluͤssigkeit, die von den Englaͤndern das Geschwimm (swimming) genannt zu werden pflegt. Durch den Widerstand

des Geschwimmes gegen den uͤberfirnißten Zeug wird lezterer gegen den Boden

des auf ihm ruhenden Siebes angedruͤkt, so daß dieser Siebboden eine

elastische Tafel bildet, auf der die Farbe oder die Beize von Zeit zu Zeit

ausgebreitet wird. Dieß ist das Geschaͤft des sogenannten Streichknaben, der

sich hiezu einer Buͤrste bedient, und der so arbeitet, daß der Form, so oft

sie auf das Sieb gesezt wird, immer wieder eine neue und gleichmaͤßige

Farben- oder Beizoberflaͤche dargeboten wird. Der Zwek meiner

Erfindung ist nun den Farbknaben oder Streicher entbehrlich zu machen, und zugleich

den Formen eine regelmaͤßigere und gleichmaͤßigere Farben- oder

Beizoberflaͤche darzubieten, als dieß nach der gewoͤhnlichen Methode

moͤglich ist. Die Art und Weise, auf welche ich dieß bewerkstellige, und die

Einrichtung der Apparate, deren ich mich hiezu bediene, erhellt aus folgender

Beschreibung der auf Tafel III gegebenen Abbildung.

Fig. 46 gibt

einen seitlichen Aufriß meiner Maschine oder meines Apparates; Fig. 47 zeigt denselben

in Vogelperspektive oder im Grundrisse; waͤhrend man ihn in Fig. 49 von der Fronte,

und in Fig.

49 im Laͤngendurchschnitte ersieht. Fig. 50 und 51 sind die

einzelnen Theile, aus denen die beiden Enden des spaͤter zu beschreibenden

Farbtroges bestehen; und Fig. 52 gibt einen

Grundriß des sogenannten Doctors oder der Streichschiene.

An allen diesen Figuren sind gleiche Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet. A ist ein gußeiserner, oben offener Trog oder

Behaͤlter, der, wenn man sich seiner bedient, mit einem Wachstuche oder einem

lakirten Zeuge, wie ihn die Calicodruker gewoͤhnlich zum Auftragen und

Ausbreiten der Farben und Beizen benuzen, uͤberzogen ist. Die oberen

Raͤnder dieses Troges sind mit einem Vorsprunge a

versehen, uͤber den die Raͤnder des Wachstuchuͤberzuges

gespannt werden, um dann fest an die schmalen hoͤlzernen Leisten t genagelt zu werden, welche mit Schrauben, die von der

inneren Seite des Troges durch die kleinen in den Seitenwaͤnden befindlichen

Loͤcher b gehen, unter dem hervorstehenden Rande

des Troges befestigt werden. Die obere Flaͤche des Wachstuchuͤberzuges

ist in Fig.

47 mit W bezeichnet; und die Stellung der

hoͤlzernen Leiste unter dem vorspringenden Rande des Troges ersieht man in

Fig. 46,

48 und

49. In

der Seitenwand des Troges ist, wie man in Fig. 46 durch die

punktirten Linien C angedeutet sieht, eine Oeffnung

angebracht, die mit

einer aufrechten, oben offenen, eisernen Roͤhre in Verbindung steht. Diese

Roͤhre, welche von der aͤußeren Wand des Troges A in einer nach Aufwaͤrts gerichteten Curve emporsteigt und dann

eine senkrechte Stellung annimmt, ist mit dem Troge A

nicht aus einem Stuͤke gegossen, sondern mit Schrauben und Schraubenmuttern

daran befestigt. Das dem Troge zunaͤchst liegende Ende der Roͤhre ist

zu diesem Behufe auch mit einem hervorstehenden Randstuͤke versehen, damit es

die Schrauben aufnehmen kann. Zwischen dieses Randstuͤk und die Seiten des

Troges, die man in Fig. 46 und 47 ersteht, ist eine

Liederung gelegt, welche das Ganze festschließen macht. e sind zwei Arme oder Stege, welche ich die hinteren Rollenarme nenne, und

die von dem unteren Theile des einen Endes des Troges A

ausgehen. An jedem dieser Arme befindet sich an dem von dem Troge am weitesten

entfernten Ende ein aufrecht stehender Vorsprung f, und

in diesen ist zur Aufnahme einer langen Schraube g ein

Loch gebohrt. Diese Schraube g ist an beiden Enden in

einer Streke von ungefaͤhr 1/3 Zoll glatt abgedreht; und das dem Troge

zunaͤchst gelegene glatte Ende einer jeden der Schrauben g bewegt sich in einer in den Ruͤken des Troges

eingelassenen Scheide. Der Ruͤken des Troges ist an dieser Stelle zur

Aufnahme dieser Scheide verdikt. An jedem der hinteren Arme oder Stege e befindet sich eine lose Schraubenmutter h, die an die Schrauben g

paßt, und in deren obere Flaͤche zum Behufe der Aufnahme von Oehl eine kleine

Oeffnung oder ein Zapfen angebracht ist, damit die Theile gehoͤrig

schluͤpfrig erhalten werden koͤnnen. Diese Schraubenmuttern h dienen als Zapfenlager fuͤr die Enden der Achse

einer Walze, die sogleich ausfuͤhrlicher beschrieben werden wird.

An dem vorderen Ende des gußeisernen Troges befinden sich zwei absteigende, aus Fig. 48 und

49

ersichtliche Arme i¹ und i², die den Farbtrog B tragen, und an

denen sich zwei kleine Vorspruͤnge x befinden,

von denen der eine in der Mitte mit einem Loche, der andere hingegen mit einem

Laͤngenspalte versehen ist, und in denen die Enden der Achse der Walze Q laufen. k ist eine aus dem

vorderen Ende der Seitenwand des Troges A hervorragende

Unterlage; an diese sind die beiden, schief herabsteigenden Arme b¹, b²

geschraubt, und an den unteren Enden lezterer befinden sich die beiden Zapfenlager

fuͤr die Welle m der ausgekehlten Rolle m³. Die Welle m ragt

uͤber den Arm b² gegen den spaͤter

zu beschreibenden Farbtrog B hinaus; und an diesem

vorspringenden Theile ist eine Laͤngenrippe oder ein Schluͤssel

angebracht, der in ein fuͤr ihn bestimmtes, in dem Centralloche der

verschiebbaren Klauenbuͤchse o¹

befindliches Lager einpaßt. Die Arme dieser Klauenbuͤchse o¹ greifen, wenn dieselbe nach Einwaͤrts gegen den

Farbtrog getrieben wird, in die hervorstehenden Arme oder Schenkel der

Klauenbuͤchse o², welche sich an dem

benachbarten Ende der Welle der Walze 1 befindet.

In Fig. 47 und

48 ist

B ein Farbtrog, dessen vorderen und hinteren Theil

ich gewoͤhnlich aus einem Stuͤke Kupferblech oder aus einem anderen

entsprechenden Metalle oder auch aus einem trogfoͤrmig gebogenen Holze

verfertige, und in welchem ich am Grunde ein Loch y

anbringe, durch welches, wenn es noͤthig ist, die Farbfluͤssigkeit

abgelassen werden kann. Das Material, aus welchem der Farbtrog besteht, muß je nach

der Natur und Beschaffenheit der Farbe und der Beize, womit man arbeitet,

verschieden seyn, wie dieß jeder sachverstaͤndige Druker, der mit den

chemischen Wirkungen bekannt ist, ohnedieß wissen wird. Den Enden des Farbtroges

gibt man am besten die aus Fig. 50 und 51

ersichtliche Form; Fig. 50 zeigt die Theile an dem der Treibrolle m² zunaͤchst gelegenen Ende, waͤhrend man in Fig. 51 die an

dem entgegengesezten Ende befindlichen Theile ersieht. Jedes dieser beiden Enden

besteht aus einem oberen und einem unteren Stuͤke: q¹ und q² sind die unteren, und

r¹, r² die

oberen Stuͤke der entsprechenden Enden. Ein Theil des unteren Stuͤkes

q¹ ist nach Innen und ein Theil des

Stuͤkes q² nach Außen eingezogen, und zwar

zum Behufe der Aufnahme der Enden der Arme i¹,

i², welche von dem vorderen Ende des Troges

A herabsteigen. Das untere Stuͤk eines jeden

dieser Enden hat rings herum einen vorspringenden Rand, und an diesen sind die

entsprechenden Arme des Troges genietet. In dem Stuͤke q¹ befindet sich ein Loch 5, womit es an einem Zapfen

aufgehaͤngt ist, der aus der inneren Seite des herabsteigenden Armes i¹ der Treibrolle m² zunaͤchst hervorragt; das untere Stuͤk q² hingegen ist mittelst einer Schraube n an dem anderen absteigenden Arme i² befestigt. Diese Schraube geht naͤmlich

durch das Loch 6 und schraubt sich in das benachbarte Ende des absteigenden Armes

i², der zu deren Aufnahme zugerichtet ist.

Auf diese Weise werden die beiden Stuͤke, aus denen die Enden des Farbtroges

bestehen, zusammengehalten. Das an der oberen Kante der beiden unteren

Endstuͤke q¹ und q² befindliche Randstuͤk ist an dem vorderen Ende in einen

halbkreisfoͤrmigen Vorsprung ausgebreitet; und eine gleiche Ausbreitung

findet an dem an der unteren Kante der oberen Endstuͤke r¹ und r²

befindlichen Randstuͤke Statt. Je zwei dieser einander entsprechenden

Ausbreitungen, d.h. eine obere und eine untere, sind durch eine Schraube m³, die durch Loͤcher, welche zu deren

Aufnahme in die Ausbreitungen gebohrt sind, geschraubt wird, mit einander vereinigt.

An dem hinteren Theile des oberen Stuͤkes r¹ befindet sich eine Gabel oder eine Auskerbung, die den absteigenden Arm i¹ erfaßt. Diese Gabel, welche man in Fig. 50 bei

r³ im Aufrisse ersieht, dient dazu den

Farbtrog und die dazu gehoͤrigen Theile an Ort und Stelle zu erhalten. Auf

dem oberen Rande eines jeden der oberen Stuͤke r¹, r² befinden sich zwei

Vorspruͤnge 9 und 10, und in diesen sind Loͤcher angebracht, in denen

die glatt gedrehten Enden der Schrauben 11 laufen. An jeder dieser Schrauben 11 ist

eine bewegliche Schraubenmutter 12 aufgezogen, welche, wenn man die Schraube 11 mit

der an ihr befindlichen Daumenplatte umdreht, so weit nach Ruͤk- und

Vorwaͤrts bewegt werden kann, als es die Entfernung zwischen den beiden

Vorspruͤngen 9 und 10 gestattet. Jede dieser Schraubenmuttern oder dieser

verschiebbaren Stuͤke 12 endigt sich oben in eine Gabel, und beide Gabeln

erstreken sich horizontal nach Innen gegen einander, so daß sie die Unterlagen

fuͤr die Enden des Doctors oder der Streichschiene S bilden, wie man dieß am besten aus Fig. 48 und 52 ersieht.

Der Ruͤken des Doctors ist, um demselben mehr Staͤrke zu geben, nach

Aufwaͤrts gebogen; seine beiden Enden sind jedoch so zugeschnitten, daß sie

in die Gabeln passen, in denen sie dadurch festgehalten werden, daß Zapfen durch die

Loͤcher gehen, welche in die obere und untere Zinke einer jeden Gabel und in

die Enden des Doctors gebohrt sind.

1, 2, 3, welche man am besten aus Fig. 49 ersieht, sind

mehrere hoͤlzerne Walzen, von denen 1 die untere vordere, 2 die obere vordere

und 3 die hintere ist. 4 ist gleichfalls eine hoͤlzerne Walze, die mit

Flanell oder mit einem anderen aͤhnlichen Stoffe uͤberzogen seyn kann

oder auch nicht, je nach dem Grade der Klebrigkeit des Farbstoffes oder der Beize.

Diese leztere Walze, die zur Aufnahme des Farbstoffes oder der Beize aus dem Troge

bestimmt ist, nenne ich die Speisungswalze. Jede der vier Walzen laͤuft an

Achsen, die in Zapfenlagern, welche sogleich beschrieben werden sollen, ruhen. Die

Achse der Speisungswalze 4 laͤuft in Lagern, die sich frei in senkrechten

Falzen oder Fuͤhrern bewegen, welche an der inneren Seite des Endes des

Farbtroges angebracht sind, wie in Fig. 50 und 51 durch

punktirte Linien angedeutet ist. Diese Lager werden mittelst der Schrauben z in senkrechter Richtung bewegt, und lassen sich also,

da die Schrauben durch die untere Seite des Farbtroges gehen, so stellen, daß der

Druk zwischen den beiden Walzen 1 und 4 mit groͤßter Genauigkeit regulirt

werden kann. Die Zapfen der unteren vorderen Walze 1 ruhen auf den oberen Kanten der

unteren Stuͤke q¹ und q² der Enden des Farbtroges, und werden durch

Ausschnitte, welche in die oberen entsprechenden Stuͤke r¹, r²

gegossen sind, an Ort und Stelle erhalten. Die Zapfen der oberen vorderen Walze 2

laufen in einem Centralloche und in einem Lager, welche beide in den Vorspruͤngen x des Troges A angebracht

sind; die Zapfen der hinteren Walze 3 endlich laufen, wie bereits oben angedeutet

worden, in den Lagern h.

An jenem Ende der Walze 1, welches von der Treibrolle m² am weitesten entfernt ist, ist ein kleines Stirnrad 13 befestigt,

und dieses greift in ein zweites Stirnrad, welches unmittelbar unterhalb an dem

entsprechenden Ende der Speisungswalze 4 aufgezogen ist. Das

Groͤßenverhaͤltniß zwischen diesen beiden Raͤdern ist ein

solches, daß sich die Walze 4 mit einer geringen Reibung uͤber einem sogleich

naͤher zu beschreibenden endlosen Tuche dreht. Die Walzen 1,2,3

fuͤhren naͤmlich ein endloses Tuch Z,

welches aus solchem Zeuge, wie ihn die Druker gewoͤhnlich zur Verfertigung

des Bodens der Siebe verwenden, oder aus irgend einem anderen zur Aufnahme der

Farbstoffe und der Beizen geeigneten Fabrikate besteht. Dieses Tuch wird, wenn die

Walze 1 umgetrieben wird, in der Richtung des in Fig. 46, 47, 48 und 49 ersichtlichen Pfeiles

uͤber den Ueberzug W des Troges A hingefuͤhrt, so daß es mit demselben in

Beruͤhrung steht. Es geht auf seinem Laufe zwischen zwei kleinen Leisten 14

durch, die, wie man am besten aus Fig. 52 ersieht, in einer

der Breite des Tuches entsprechenden Entfernung von einander an dem Doctor oder der

Streichschiene S angebracht, und durch einen Draht 15

mit einander verbunden sind; d.h. der Zeug laͤuft, um die Maschinerie in

Bewegung zu sezen, durch den zwischen dem Drahte und dem Doctor befindlichen Raum.

Der Trog A ist an einem hoͤlzernen Gestelle

befestigt, dessen Fuͤße, welche in Fig. 46 und 48 als

gebrochen dargestellt sind, von einer dem Arbeiter bequemen Hoͤhe seyn

muͤssen. Ueber ihn wird, wenn er mit dem oben erwaͤhnten Geschwimm

gefuͤllt worden ist, der Ueberzug gespannt, den man auf die beschriebene

Weise fest an die hoͤlzerne Unterlage unter den Randstuͤken nagelt, so

daß nichts von dem Geschwimme entweichen kann. Dann wird durch die Rohre d noch etwas mehr von dem Geschwimme eingetragen, bis

dasselbe etwas hoͤher steht, als die Raͤnder des Troges, so daß auf

diese Weise ein der Hoͤhe der Fluͤssigkeit in der aufrechten

Roͤhre entsprechender Druk des Geschwimmes nach Aufwaͤrts gegen den

Wachstuchuͤberzug entsteht. Der Wachstuchuͤberzug bildet demnach eine

elastische Tafel, und uͤber diese wird dann das endlose Tuch gefuͤhrt,

indem man es uͤber die Walzen 2 und 3 und unter der Walze 1 durch laufen

laͤßt, wie man dieß am besten aus Fig. 49 ersieht. Die

Spannung des endlosen Tuches laͤßt sich reguliren, je nachdem man die hintere

Walze 3 stellt; und diese Walze laͤßt sich mittelst der auf die beweglichen

Lager h wirkenden Stellschrauben q je nach Umstaͤnden dem Ruͤken des Troges annaͤhern

oder davon entfernen.

Eben so laͤßt sich der Grad des Drukes, womit der Doctor S auf das endlose Tuch druͤkt, mit Huͤlfe

der Stellschrauben 11 reguliren. Nachdem diese Anordnungen getroffen, wird der

Ablaufcanal y des Farbtroges geschlossen, und der

Farbstoff oder die Beize in lezteren gebracht: und zwar bis auf eine solche

Hoͤhe, daß die Walze 4 bei ihren Umgangen eine hinreichende Quantitaͤt

davon aufzunehmen im Stande ist. Wenn nun die ausgekehlte Rolle m durch ein von einer Dampfmaschine oder einer anderen

Triebkraft herfuͤhrendes Laufband, oder auch mit der Hand umgetrieben wird,

so wird die Verkuppelungsbuͤchse o¹ an das Ende der Welle m getrieben, so daß sie, wie Fig. 48 zeigt, mit der

Klauenbuͤchse o² in Verbindung kommt. Dadurch geraͤth dann die

Walze 1, an deren Welle leztere Klauenbuͤchse aufgezogen ist, in Bewegung;

und durch das an dieser Welle befindliche Stirnrad 13 wird hierauf auch die

Speisungswalze umgetrieben, die, waͤhrend sie sich umdreht, den Farbstoff

oder die Beize aus dem Farbtroge aufnimmt, und ihn waͤhrend des Durchganges

des endlosen Siebes oder Gewebes Z unter der Walze 1 an

dieses Gewebe abgibt. Auf dem Wege von der Walze 1 an die Walze 2 wird das endlose

Gewebe an den Doctor oder an die Streichschiene S

gedruͤckt, wodurch die uͤberschuͤssige Farbe abgestreift wird,

und in den Farbtrog zuruͤkfaͤllt. Damit dieß noch leichter geschehen

koͤnne, sind die Achsen der Walzen 1 und 2 nicht in einer und derselben

senkrechten Linie, sondern in etwas schiefer Richtung: d.h. die Walze 2 etwas vor

der Walze 1, angebracht. Die kleinen Leisten 14, welche sich an der Streichschiene

befinden, streichen auch von den Raͤndern des endlosen Gewebes den

uͤberschuͤssigen Farbstoff ab. Bei der weiteren Bewegung des endlosen

Tuches uͤber die elastische Tafel sezt der Druker die Form auf dasselbe,

gleichwie er sie sonst auf das Sieb sezt, um dann mit dieser Form das Muster in

Farbe oder Beize auf den zu bedrukenden Zeug aufzutragen.

Die Große und die uͤbrigen Verhaͤltnisse meines Apparates und der

verschiedenen Theile, aus denen er besteht, so wie das Material, dessen man sich zu

ihrer Verfertigung bedient, muͤssen je nach der Groͤße der Form, und

je nach dem Farbstoffe oder der Beize, womit gedrukt werden soll, verschieden

modificirt werden. Alle diese Modificationen wird jedoch jeder

sachverstaͤndige Druker anzubringen wissen, ohne daß dadurch eine Abweichung

von dem Principe meiner Erfindung bedingt waͤre. Obschon ich endlich die oben

beschriebene Methode ein endloses Tuch uͤber mehrere Walzen zu fuͤhren

und dadurch in Bewegung zu erhalten, fuͤr die beste und einfachste

Vorrichtung halte, so kann doch derselbe Zwek auch durch verschiedene andere

Mechanismen erreicht werden; ich gruͤnde daher meine Patentanspruͤche

lediglich darauf,

daß ich den Drukformen mittelst einer geeigneten Zeugoberflaͤche, die sich

uͤber eine elastische oder irgend eine andere entsprechende Unterlage bewegt,

bestaͤndig eine neue und gleichmaͤßig ausgebreitete Lage Farbstoff

oder Beize darbiete.

Tafeln