| Titel: | Bericht des Hrn. Baron Séguier über die verbesserten Sicherheits- und Bramah'schen Schlösser, welche Hr. Grangoir, Schlosser und Mechaniker in Paris, rue Mouffetard, No. 307, der Société d'encouragement vorlegte. |

| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. XLI., S. 265 |

| Download: | XML |

XLI.

Bericht des Hrn. Baron Séguier uͤber die

verbesserten Sicherheits- und Bramah'schen Schloͤsser, welche Hr. Grangoir, Schlosser und Mechaniker in Paris, rue Mouffetard, No. 307, der Société

d'encouragement vorlegte.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Mai 1835, S. 221.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Séguier's Bericht uͤber die verbesserten

Sicherheitsschloͤsser.

Schon seit langer Zeit beschaͤftigt man sich mit Auffindung von

Verschließungsapparaten, die eine bestimmte Garantie oder vollkommene Sicherheit

darbieten; mehr dann tausend Versuche wurden in dieser Hinsicht bereits angestellt,

und die Gesellschaft selbst hatte bereits Gelegenheit sich uͤber den Werth

mehrerer derselben auszusprechen. Unter die sichersten rechnete man bisher allgemein

die sogenannten Verbindungsschloͤsser (serrures

à combinaisons), welche aus Zifferblaͤttern, die mit Zahlen

oder Buchstaben besezt sind, bestehen, und die sich nur dann oͤffnen lassen,

wenn diese Zahlen oder Buchstaben in einer gewissen Ordnung verbunden werden. Allein

auch diese Schloͤsser haben einen großen Mangel an sich, und man hat bereits

seit laͤngerer Zeit gezeigt, daß es moͤglich ist, sie zu

oͤffnen, wenn man die Bewegung beobachtet, die der Riegel den

Zifferblaͤttern oder Scheiben mittheilt, sobald man denselben in

Thaͤtigkeit zu sezen sucht, bevor noch die Verbindung gehoͤrig

geschlossen ist. Nicholson zeigte im Jahre XII an, daß er

ein derlei Verbindungsschloß bloß durch Beobachtung der Bewegung, die der Riegel den

Scheiben mittheilte, zu eroͤffnen im Stande war; und schlug, um dieser

Unvollkommenheit abzuhelfen, vor, an dem Umfange der inneren Scheiben falsche

Einstriche oder Kerben (encoches) anzubringen. Berard

de Briançon machte im ersten Bande seiner Mélanges physico-mathematiques auf

dasselbe Gebrechen aufmerksam; und gab daselbst eine Zeichnung eines neuen, von ihm

erfundenen zusammengesezten Schlosses, welches jedoch leider ebenfalls von jedem in

diesen Kuͤnsten Erfahrenen eroͤffnet werden kann. Hr. Robin, der Erfinder eines sehr sinnreichen und von der

Gesellschaft approbirten Schlosses, hat gezeigt, wie leicht es ist, alle bis auf den

heutigen Tag erfundenen Verbindungsschloͤsser durch bloße Beobachtung der

Bewegung der Scheiben beim Beruͤhren zu eroͤffnen; er zeigte seine

Gewandtheit in dieser

Hinsicht an den Schloͤssern, die bei der lezten Industrieausstellung

ausgestellt gewesen sind. Hr. Crivelli von Mailand

endlich machte im Jahre 1824 im 5ten Bande der Annalen des polytechnischen

Institutes in Wien eine Abhandlung uͤber die Eroͤffnung der

Verbindungsschloͤsser bekannt, welche auch in die Biblioteca italiana uͤberging. Hr. Francoeur erstattete seiner Zeit hieruͤber einen Bericht, den

jedoch die Gesellschaft geheim zu halten fuͤr gut fand, um diese Kunst, die

gluͤklicher Weise bisher nur auf wenige beschraͤnkt ist, nicht zu

verbreiten. Da jedoch die Versuche, welche Robin

oͤffentlich anstellte, die Sicherheit bei der Anwendung der

gegenwaͤrtigen Verbindungsschloͤsser vollkommen aufhob, so bleibt

nichts Anderes uͤbrig, als die Maͤngel dieser Schloͤsser so

viel als moͤglich zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Hr. Grangoir, welcher Zeuge der Kuͤnste des Hrn.

Robin war, unternahm es, seine Schloͤsser der

Feinheit des Tastsinnes dieses gewandten Marine-Officieres zu entziehen. Er

war naͤmlich, nachdem er den Grund der durch den Tastsinn erkennbaren

Andeutungen ermittelt, uͤberzeugt, daß ein Schloß, an welchem der Riegel

nicht mehr gegen die Scheiben stoßen, und ihnen eine leichte Bewegung mittheilen

koͤnnte, keine Moͤglichkeit des Eroͤffnens zulaͤßt. Es

blieb daher nur mehr zu ermitteln, auf welche Weise dieses Problem geloͤst

werden koͤnnte; und hier war Hr. Grangoir so

gluͤklich eine Methode ausfindig zu machen, die nicht bloß sehr einfach ist,

sondern mit sehr geringen Kosten auch an allen bereits bestehenden

Verbindungsschloͤssern angebracht werden kann.

Hr. Grangoir laͤßt naͤmlich uͤber

jede der inneren Scheiben kleine Hebel laufen, die sich gegen den Riegel stemmen, so

lange sie nicht von einer schwach geneigten und an den Scheiben angebrachten

schiefen Flaͤche emporgehoben werden, welche schiefe Flaͤche so mit

dem Verbindungseinstriche zusammenpaßt, daß der Hebel in dem Augenblike, in welchem

die Verbindung hergestellt ist, nicht laͤnger mehr auf den Riegel trifft. So

viele Scheiben demnach vorhanden sind, eben so viele Hindernisse machen es auch

unmoͤglich, daß der Riegel die Scheiben beruͤhre; und so lange auch

nur ein Hebel noch aufzuheben ist, kann keine der Scheiben getroffen werden. Der

Hebel wird mittelst einer leichten Feder bestaͤndig gegen die Scheibe

angedruͤkt, und die Quantitaͤt, um die er aufgehoben wird, ist zu

gering, als daß die Spannung der Feder dadurch so vermehrt werden koͤnnte,

daß der Durchgang des Culminationspunktes der schiefen Flaͤche unter dem

Hebel fuͤhlbar wird, wie fein und geuͤbt auch der Tastsinn seyn mag.

Man braucht das Schloß nur zu sehen und zu untersuchen, um zu dieser Ueberzeugung, die sich uns durch

mehr dann einen Monat lang fortgesezte Versuche bewaͤhrte, zu gelangen.

Hr. Grangoir hat der Gesellschaft ferner auch noch

sogenannte Schloͤsser à la

Bramah vorgelegt, welche sowohl in Hinsicht auf das ihnen

zum Grunde liegende Princip, als in Hinsicht auf die daran bemerkbare Arbeit

vollkommen entsprechen. Er hat dieselben zu noch groͤßerer Sicherheit mit

einem kreuzfoͤrmigen Dorne und mit doppelten drehbaren

Schluͤsselloͤchern (entrées doubles

tournantes) versehen; an einigen ist die Schluͤsselroͤhre aus

Eisen, welches in Paketen gehaͤrtet worden ist, gebildet, wodurch deren

Zerstoͤrung eben so erschwert wird, als das Eroͤffnen des Schlosses

mit einem Dieterich in Folge des Baues des Schlosses unmoͤglich gemacht ist.

Hr. Grangoir hat auch ein neues Modell fuͤr Bramah'sche Schloͤsser von solcher Kleinheit

vorgelegt, daß sich dergleichen Schloͤsser leicht an Taschenportefeuilles

anbringen lassen; eben so verfertigte er auch Bramah'sche

Schloͤsser aus Messing, die fuͤr den Artilleriedienst bestimmt

sind.

Da sich Hr. Grangoir durch alle diese Dinge, die sein

großes Talent beurkunden, sehr verdient gemacht; da er in der Abhandlung, womit er

die Vorlage seiner Arbeiten begleitete, bewies, daß er mit der Theorie und

Geschichte seines Faches eben so vertraut ist, wie mit dessen Ausuͤbung; und

da er endlich aus Uneigennuͤzigkeit auf ein Patent verzichtete, so habe ich

der Gesellschaft im Namen der Commission vorzuschlagen, Hrn. Grangoir eine ihrer Medaillen zu ertheilen.

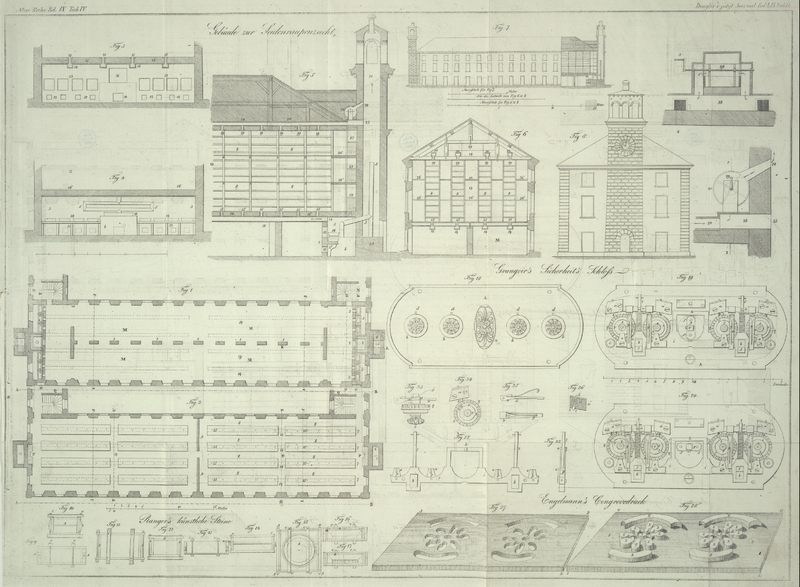

Erklaͤrung der Abbildung.

Das Grangoir'sche Schloß, welches man auf Taf. IV im

Ganzen und in seinen Details abgebildet sieht, ist zum Verschließen großer

Thuͤren anwendbar; es hat keinen Schluͤssel, sondern wird

eroͤffnet, indem man 4 Zifferblaͤtter, von denen jedes mit den 24

Buchstaben des Alphabets, auf die ein an dem Schloßbleche fixirter Zeiger deutet,

bezeichnet ist, mit Huͤlfe von Rosettenknoͤpfen in die bestimmte und

angenommene Verbindung bringt. Nachdem man durch das Umdrehen der

Rosettenknoͤpfe die durch vier Buchstaben gebildete Verbindung hergestellt,

so dreht man endlich auch noch den mittleren olivenfoͤrmigen Knopf, dessen

vierekiger Schaft dann den Riegel des Schlosses in Bewegung sezt.

Fig. 18 zeigt

das Schloß von Außen. In Fig. 19 sieht man

dasselbe von Innen, und die einzelnen Theile in der Stellung, die sie haben, wenn

das Schloß eroͤffnet ist. Fig. 20 hingegen zeigt

die Stellung der Theile bei abgesperrtem Schlosse.

Fig. 21 zeigt

das Hin und Her im Aufrisse, waͤhrend man es in Fig. 22 im Profile sieht.

Fig. 23

ist die gezaͤhnte, an dem Rosettenknopfe befestigte Scheibe im Aufrisse,

woran man die Einrichtung eines der Hebel in dem Augenblike, wo derselbe

emporgehoben wird, ersieht. Fig. 24 zeigt denselben

im Grundrisse, woraus man ersieht, auf welche Weise der Sperrkegel in die

Zaͤhne eingreift.

Fig. 25 zeigt

die Federhebel im Aufrisse und Grundrisse, waͤhrend Fig. 26 einen

Durchschnitt des Sperrkegels gibt.

An allen diesen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben auch gleiche

Gegenstaͤnde.

A ist das Schloßblech, und B

die Dekplatte.

a ein olivenfoͤrmiger Knopf, dessen Achse den

Riegel in Bewegung sezt.

b, b Zifferblaͤtter, von denen jedes mit den 24

Buchstaben des Alphabetes ausgestattet und an den Rosettenknoͤpfen c, c befestigt ist.

d, d Zeiger, welche an dem Schloßbleche A befestigt sind, und den Buchstaben der

Zifferblaͤtter, welche die Verbindung bilden, entsprechen.

e der vierekige Schaft des olivenfoͤrmigen

Knopfes a, der den Riegel in Bewegung sezt.

f, f kleine Rollen, die an einer messingenen, an dem

vierekigen Schafte des olivenfoͤrmigen Knopfes befestigten Buͤchse g aufgezogen sind. Dreht man diesen Knopf, so rollen

sich diese Rollen allmaͤhlich gegen das Querstuͤk des Zapfenbandes h des Hin und Her, und erleichtern dadurch dessen

Bewegung.

i das sogenannte Hin und Her (va

et vient); es steigt, wenn das Schloß geoͤffnet werden soll, empor,

wie Fig. 19

zeigt; es bleibt hingegen herabgesenkt, wie man es in Fig. 20 sieht, sobald das

Schloß abgesperrt ist. In seiner Bewegung wird es durch zwei Bruͤken j, die durch die Fenster k

gehen, geleitet.

l, l Leitungsstangen des Hin und Her, um welche eine

Schraubenfeder laͤuft, die, indem sie sich gegen eine kleine messingene

Scheibe m stemmt, beim Emporsteigen des Hin und Her

zusammengedruͤkt wird. Der Kopf dieser Stangen l

geht durch ein an dem Schloßbleche A befestigtes

Stuͤk n; seine Bahn wird durch einen

hindurchgestekten Zapfen beschraͤnkt.

o, o Traͤger oder Stuͤzen, die an das Hin

und Her geschraubt, und innen mit einem Zahne p, Fig. 22,

versehen sind, der in die Zaͤhne der Scheibe der Rosettenknoͤpfe

eingreift.

q ein Rad, welches an seinem Umfange 24 Zaͤhne

hat, die den Buchstaben des Alphabetes entsprechen. Dieses Rad ist an der Achse des

Rosettenknopfes c aufgezogen, und dreht sich mit

bedeutender Reibung um

eine innere Scheibe r, welche mit der Dille s, durch die die Achse des Knopfes c geht, einen Koͤrper ausmacht. Diese Scheibe ist

mit einem Ausschnitte t versehen, in den der Zahn p einfaͤllt, wenn das Schloß geoͤffnet

wird, und mit einer kleinen schiefen Flaͤche u,

welche die Federhebel aufhebt.

v, v sind vier Federhebel, deren Mittelpunkt der

Bewegung sich in dem Stuͤke u befindet; sie sind

unten mit einer kleinen Warze x, welche die schiefe

Flaͤche u emporhebt, und oben mit einer Feder y versehen, welche von der Dekplatte

zusammengedruͤkt wird, damit die Hebel fortwaͤhrend gegen die

Zahnraͤder angedruͤkt werden. Ist das Schloß abgesperrt, so stemmen

sich die Federhebel gegen den Theil z des Hin und Her,

wo sie dann dessen Bewegung gaͤnzlich verhindern.

a' sind messingene, auf das Schloßblech geschraubte

Gehaͤuse, in denen sich der mit einer Spiralfeder umgebene Sperrkegel b' befindet. Dieser Sperrkegel laͤuft an seinem

Ende an zwei Seiten schraͤg zu; die Bahn 1 gleitet auf den Zaͤhnen q, wenn der Knopf c zur

Herstellung der Verbindung von Links nach Rechts gedreht wird; die Bahn oder

Schraͤgflaͤche 2 hingegen kann sich gegen die

Schraͤgflaͤche des Zahnes 3, welcher dem Buchstaben A des Zifferblattes entspricht, stemmen, wodurch alle

weitere Bewegung des Knopfes von Links nach Rechts verhindert wird.

Um nun dieses Schloß zu oͤffnen, dreht man jeden der Rosettenknoͤpfe

c von Rechts nach Links, um nach und nach folgende

Buchstaben der Zifferblaͤtter b den Zeigern d gegenuͤber zu bringen: naͤmlich an dem

ersten Zifferblatte zur Linken den Buchstaben C; an dem

zweiten den Buchstaben L; an dem dritten den Buchstaben

E, und an dem vierten den Buchstaben F. Dieß gibt das Wort Clef

(Schluͤssel), und diese Verbindung der Buchstaben ist an dem in Fig. 18

abgebildeten Schlosse angenommen. In Folge dieser Bewegung traf die schiefe

Flaͤche u eines jeden Rades r auf die kleine Warze x der

Hebel, und machte dadurch diese Hebel frei; zugleich kommen die Zaͤhne p den Ausschnitten t

gegenuͤber zu stehen. Da das Hin und Her auf diese Weise frei wird, so dreht

man den Knopf a, welcher durch die Rollen f, f das Zapfenband h und

folglich auch das Hin und Her emporhebt; er geraͤth dadurch in die aus Fig. 19

ersichtliche Stellung, womit das Schloß geoͤffnet ist. Der

olivenfoͤrmige Knopf befindet sich dann in der senkrechten, in Fig. 18

angedeuteten Stellung. Ist das Schloß hingegen abgesperrt, so befindet sich der

olivenfoͤrmige Knopf in horizontaler Stellung; das Hin und Her ist dann

herabgestiegen, wie Fig. 20 zeigt, und der Zahn p ist aus dem

Einschnitte t getreten. Dreht man dann den einen der

Schraubenknoͤpfe, um irgend einen anderen Buchstaben des Zifferblattes b dem Zeiger d

gegenuͤber zu bringen, so verlaͤßt die schiefe Flaͤche u den Hebel v, wo sich dann

dieser, indem die Feder y auf ihn druͤkt, an das

Zahnrad g anlegt, waͤhrend sich sein Ende gegen

den Theil z des Hin und Her stemmt, so daß keine weitere

Bewegung dieses Stuͤkes mehr moͤglich ist. Das Umdrehen eines einzigen

Knopfes genuͤgt, um das Eroͤffnen des Schlosses zu verhindern; zu noch

groͤßerer Sicherheit kann man sie jedoch saͤmmtlich umdrehen, wo dann

alle Eroͤffnungsversuche erfolglos sind, ausgenommen man weiß die angenommene

Verbindung der Buchstaben. Der Mechanismus widersteht allen Betastungen, die

allenfalls vorgenommen werden koͤnnten, um die Hebel v emporzuheben und die Zaͤhne den Ausschnitten t gegenuͤber zu bringen.

Um die Buchstabenverbindung zu aͤndern, dreht man mittelst eines

Schluͤssels, und waͤhrend das Hin und Her so emporgehoben ist, wie man

es in Fig. 19

sieht, den Rosettenknopf c so, daß ein anderer Buchstab

des Zifferblattes dem Zeiger d gegenuͤber zu

stehen kommt. Zugleich dreht sich das Zahnrad q um das

Rad r, welches von dem Zahne p zuruͤkgehalten wird, womit die Aenderung geschehen ist.

Wiederholt man dieses Verfahren an jedem der Knoͤpfe des Schlosses, so

erhaͤlt man eine andere Verbindung von vier Buchstaben. Um z.B. statt des

oben angenommenen Wortes Clef das Wort Midi anzuwenden, braucht man nichts weiter, als an dem

ersten Zifferblatte den Buchstaben M, an dem zweiten den

Buchstaben J u.s.f. dem Zeiger gegenuͤber zu

bringen.

Will man das Schloß bei Nacht oͤffnen, so dreht man jeden Rosettenknopf so

weit nach Rechts, bis man einen Widerstand fuͤhlt, wodurch angedeutet ist,

daß sich der Buchstab A des Zifferblattes dem Zeiger

gegenuͤber befindet. Dann dreht man jeden der Knoͤpfe nach Links,

wobei das Geraͤusch, welches der Sperrkegel a'

beim Einfallen in jeden der Zaͤhne verursacht, andeutet, daß ein Buchstab

voruͤbergegangen; so daß man nur die voruͤbergegangenen Buchstaben zu

zaͤhlen braucht, um deren Verbindung herzustellen. Bei dem Worte Clef z.B. muͤßte man den ersten Knopf um 2, den

zweiten um 11, den dritten um 4, und den vierten um 5 Zaͤhne bewegen, um die

gehoͤrigen Buchstaben dem Zeiger gegenuͤber zu bringen.

Um das Einfallen des Sperrkegels a' in die Verzahnung q zu erleichtern, ist derselbe mit einer

Schraͤgflaͤche 1 versehen, welche uͤber jeden Zahn gleitet und

ein leises Geraͤusch verursacht; um jedoch beim Umdrehen nach Rechts das

Zifferblatt bei dem Buchstaben A anzuhalten, trifft die

Schraͤgflaͤche 2 auf einen gleichfalls schraͤg geschnittenen

Zahn 3, und verhindert, indem sie sich gegen diesen Zahn stemmt, alle weitere

Bewegung des Knopfes nach Rechts.

Tafeln