| Titel: | Verbesserungen an den Rädern der Dampfwagen und an den Maschinen zum Treiben derselben, worauf sich Robert Whitaside, Weinhändler von Air in der Grafschaft Air, am 20. Nov. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. L., S. 324 |

| Download: | XML |

L.

Verbesserungen an den Raͤdern der

Dampfwagen und an den Maschinen zum Treiben derselben, worauf sich Robert Whitaside,

Weinhaͤndler von Air in der Grafschaft Air, am 20. Nov. 1834 ein Patent ertheilen ließ.

(Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Januar

1836, S. 10.)

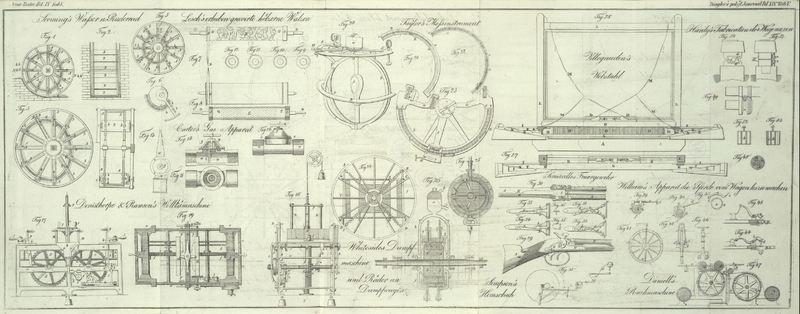

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Whitaside's verbesserte Raͤder zum Treiben der

Dampfwagen.

Meine Erfindung betrifft 1) gewisse Verbesserungen an den Raͤdern der

Dampfwagen; und 2) gewisse Verbesserungen an den rotirenden Dampfmaschinen, welche

nicht nur zum Fortschaffen der Dampfwagen, sondern auch zum Betriebe anderer Arten

von Maschinerien geeignet sind.

Was den ersten dieser beiden Gegenstaͤnde betrifft, so bezweke ich durch meine

Erfindung eine feste Verbindung zwischen den bewegenden und den bewegten Theilen,

oder zwischen der Dampfmaschine und der Achse der Raͤder, die den Wagen

treiben. Und um diesen Zwek zu erreichen, bringe ich die Federn, die sich

gewoͤhnlich uͤber diesen Raͤdern befinden, innerhalb derselben

an, wobei ich an den Raͤdern zwei vierekige Rahmen befestige, damit die

Federn nicht durch die drehende Kraft der Maschine zerrissen werden. Die in Fig. 24

gegebene Zeichnung wird das Ganze deutlich und anschaulich machen.

A, B, C, D ist der aus Eisen bestehende aͤußere

Umfang des Rades. Die Speichen sind mit dem einen Ende an den Reifen genietet oder

auf andere Weise daran befestigt; waͤhrend sie mit dem anderen Ende an einen

flachen Ring genietet, oder auch an einen solchen, zur Aufnahme von Schrauben

stellenweise verdikten Ring geschraubt sind. Der mittlere Raum in diesem Ringe ist

je nach dem Spielraume, den man den Federn gestatten will, verschieden; hier in

diesem Falle hat er einen Durchmesser von 8 Zoll. Die Punkte A, B, C, D sind gleichweit von einander entfernt. Zwischen A und C und B und D sind zwei Stangen

angebracht, welche parallel mit einander an beiden Enden in dem Reifen des Rades

festgemacht seyn muͤssen. An diesen Stangen bewegt sich ein vierekiger

eiserner Rahmen, E, F, G, H, und zwar mittelst Oehren

oder Ringen, welche die beiden Stangen umfassen. Diese Ringe koͤnnen mit

Reibungsrollen ausgestattet werden, damit sie sich um so freier an den parallelen

Stangen bewegen koͤnnen; uͤbrigens ist dieß nicht durchaus nothwendig.

An diesem Rahmen E, F, G, H schiebt sich ein anderer

kleinerer Rahmen von gleicher Beschaffenheit: jedoch unter rechten Winkeln mit der

Bewegung des ersteren. Anstatt daß die Ringe des lezteren gleichwie an dem ersten Rahmen an Stangen und

an den Querstangen I und J

festgemacht sind, sind sie hier an einer Eisenplatte befestigt, in deren Mitte sich

fuͤr den Durchgang einer Achsenbuͤchse ein Loch befindet. Die

Buͤchse ist mittelst eines an sie gegossenen vorspringenden Randes an die

erwaͤhnte Platte gebolzt, und geht durch das Loch oder durch die Oeffnung,

welche sich in der Mitte des Rades befindet, so daß das eine Ende der Federn auf

irgend eine geeignete Weise an ihr, das andere Ende hingegen an dem Umfange des

Rades befestigt werden kann. Das ganze Rad kann hierauf, um die Rahmen etc. gegen

Naͤsse und Staub zu schuͤzen, zu beiden Seiten mit einer

duͤnnen Eisenplatte verkleidet werden. Daß hiebei in die innere Platte zum

Behufe des Durchganges eine Oeffnung von gehoͤriger Groͤße, d.h. von 8

Zoll im Durchmesser, geschnitten seyn muß, versteht sich von selbst; doch kann diese

Oeffnung mit einem wasserdichten Zeuge bedekt seyn, indem man denselben einerseits

wasserdicht an einem Theile der Achse, und andererseits an der inneren Dekplatte

befestigt.

Da ich wohl weiß, daß bereits schon fruͤher mehrmals Federn in oder an den

Raͤdern angebracht worden sind, so gruͤnde ich hierauf keine

Anspruͤche; meine Erfindung an den Raͤdern der Dampfwagen

beschraͤnkt sich demnach auf die Anwendung der beiden beschriebenen

vierekigen Rahmen, wodurch verhuͤtet wird, daß die zum Treiben der Wagen

dienende Kraft auch auf die Federn wirkt.

Der zweite Theil meiner Erfindung bezieht sich, wie gesagt, auf die sogenannten

rotirenden Dampfmaschinen, und bezwekt nicht nur eine dampfdichte Verschließung,

sondern auch eine Verminderung der Reibung. Ich bediene mich zu diesem Behufe eines

oder mehrerer Behaͤlter, in denen irgend eine geeignete Fluͤssigkeit,

am besten geschmolzener Talg oder Oehl, enthalten ist. Diese Fluͤssigkeit

wird einem Druke ausgesezt, der etwas groͤßer ist als die Kraft jenes

Dampfes, welcher auf den Kolben druͤkt; und wird hiedurch so in alle Spalten

und zwischen saͤmmtliche sich bewegende Theile der Maschine eingetrieben, daß

nicht nur kein Dampf verloren gehen kann, sondern daß solcher Maßen die Reibung auch

beinahe gaͤnzlich beseitigt wird. Die Theile, zwischen welche das Eintreiben

der Fluͤssigkeit hauptsaͤchlich erforderlich ist, sind: 1) der Raum

zwischen dem aͤußeren Rande des Kolbens, der sich gewoͤhnlich in

Beruͤhrung mit dem aͤußeren Cylinder bewegt, und dem aͤußeren

Cylinder; 2) jene stelle, an der sich der innere Cylinder und die Enden des

aͤußeren mit einander in Beruͤhrung umdrehen; und 3) endlich jene

Stelle an der die Kante der Schieber mit dem inneren Cylinder in Beruͤhrung

kommt. Um diesen Zwek zu erreichen, muß der erwaͤhnte Behaͤlter von

hinlaͤnglichem Rauminhalte und entweder in einer solchen Hoͤhe

angebracht seyn, daß die Kraft der Fluͤssigkeit, wenn sie in entsprechenden

Roͤhren an die drei oben erwaͤhnten Stellen geleitet worden,

groͤßer als der Druk des Dampfes auf den Kolben ist. Oder auch von dem oberen

Theile des Behaͤlters kann eine Roͤhre an den Kessel fuͤhren,

so daß sich die in ihm enthaltene Fluͤssigkeit unter demselben Druke

befindet, wie der Kolben. Zugleich muß aber auch der Behaͤlter so hoch

uͤber dem hoͤchsten Punkte, den der Kolben bei seinen Umdrehungen

erreicht, angebracht seyn, daß die Fluͤssigkeit mit Leichtigkeit durch die

von dem Behaͤlter ausgehenden Roͤhren fließen kann, und in einen Canal

gelangt, welcher laͤngs der Mitte des aͤußeren Randes der

Kolbenliederung, oder wenn keine solche vorhanden ist, des Kolbens selbst

geschnitten ist. Zu diesem Behufe muß der Kolben sehr genau eingepaßt seyn, damit

der Dampf nicht durch die hoͤhere Saͤule der Fluͤssigkeit von

der einen Seite des Kolbens auf die andere gedruͤkt werden kann. Auf dieselbe

Weise wird die Fluͤssigkeit auch zwischen den sich bewegenden inneren

Cylinder und jene Stellen geleitet, die sich zwischen ihm und den Enden des

aͤußeren Cylinders befinden. Eben so wird die Fluͤssigkeit ferner in

Roͤhren aus dem Behaͤlter an den Rand der Schieber geleitet und durch

hohle Spindeln gefuͤhrt, mit denen die Schieber auf und nieder bewegt werden,

und die so eingerichtet sind, daß wenn die Fluͤssigkeit nicht

beizustroͤmen braucht, die Bewegung der Spindeln selbst die

Eintrittsoͤffnung verschließt. Diesen lezteren Theil des Apparates, d.h.

jenen, durch welchen die Fluͤssigkeit den Schiebern zugefuͤhrt wird,

halte ich zwar nicht fuͤr ebenso wesentlich, als die beiden vors hergehenden;

doch traͤgt auch er zu dem besseren Gange der Maschine und zu vollkommnerer

Verhuͤtung des Auslassens von Dampf bei. Nachdem die Fluͤssigkeit ihre

Dienste geleistet, fließt sie in die an dem untersten Theile der Maschine

befindliche Schieberbuͤchse herab, von wo aus sie dann in Roͤhren in

eine Pumpe geleitet wird, die sie wieder in den Behaͤlter emporschafft, damit

sie daselbst neuerdings wieder verwendet werden koͤnne.

Da ich weiß, daß ein auf demselben Principe beruhender Apparat bereits an den

Maschinen mit Wechselwirkung angewendet wurde, und daß die gewoͤhnliche, oben

offene (open-topped) Maschine durch Benuzung

ebendieses Principes dampfdicht geschlossen erhalten wird, so gruͤnde ich

meine Patentanspruͤche lediglich auf die Anwendung des oben beschriebenen

Apparates (naͤmlich des Behaͤlters mit der Fluͤssigkeit, die

unter gehoͤrigem Druke erhalten wird, der Roͤhren, die die

Fluͤssigkeit an die entsprechenden Stellen leiten, und der Pumpe, womit sie

in den Behaͤlter zuruͤk geschafft wird an den rotirenden Maschinen. Es gibt

zwar eine große Menge rotirender Dampfmaschinen, denen sich meine Erfindung anpassen

ließe; allein nach meinem Dafuͤrhalten duͤrfte die hier abgebildete,

welche jener sehr aͤhnlich ist, auf welche Bramah

und Dickenson im Jahre 1790 ein Patent nahmen, die meiste

Wahrscheinlichkeit des Gelingens darbieten und auch die allgemeinste Benuzung

zulassen.

Man sieht diesen Apparat in Fig. 25 und 26 abgebildet,

a ist der Behaͤlter, der die

Fluͤssigkeit faßt, und von welchem aus die Roͤhren b, b an die Maschine fuͤhren, c ist ein Canal, welcher unter dem Kolben durch den

inneren Cylinder d fuͤhrt. e, e, e sind drei Canaͤle, die von c

aus in eine Rinne oder Furche fuͤhren, die in den Rand des Kolbens oder der

Kolbenliederung geschnitten ist. f, f sind

Roͤhren, die an die hohlen Spindeln des unteren Schiebers fuͤhren, und

die mit einer Furche oder Rinne communiciren, welche laͤngs der Liederung der

unteren Kante des Schiebers geschnitten ist, und durch die Fluͤssigkeit an

diese Theile gelangen kann. g, g sind aͤhnliche

Roͤhren, welche jedoch an die hohlen Spindeln des oberen Schiebers

fuͤhren. h ist die an die Pumpe fuͤhrende

Roͤhre; leztere ist jedoch hier nicht abgebildet, i ist eine Roͤhre, die von der Pumpe in den Behaͤlter

zuruͤkfuͤhrt. k endlich ist eine

Dampfroͤhre, die von einem Dampfkessel an den Behaͤlter fuͤhrt.

Da jene Theile, womit die Schieber und uͤbrigen Theile der Maschine in

Bewegung gesezt werden, nicht mit zu meiner Erfindung gehoͤren, so hielt ich

es nicht fuͤr noͤthig auch sie hier naͤher zu beschreiben und

abzubilden.

Tafeln