| Titel: | Verbesserungen im Kämmen der Wolle und anderer Faserstoffe, worauf sich George Edmund Donisthorpe, Wollenspinner von Leicester, und Henry Rawson, Strumpffabrikant ebendaher, am 3. April 1835 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. LIX., S. 346 |

| Download: | XML |

LIX.

Verbesserungen im Kaͤmmen der Wolle und

anderer Faserstoffe, worauf sich George

Edmund Donisthorpe, Wollenspinner von Leicester, und Henry Rawson, Strumpffabrikant

ebendaher, am 3. April 1835 ein Patent

ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Januar

1836, S. 1.

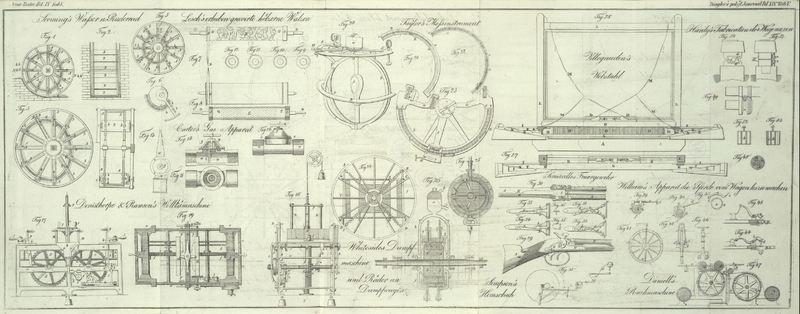

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber Verbesserungen im Kaͤmmen der Wolle.

Unsere Erfindung, sagen die Patenttraͤger, besteht in der Verbindung

verschiedener Mechanismen zu einer Maschine, welche auf die sogleich zu

beschreibende Art und Weise zum Kaͤmmen von Wolle und anderen Faserstoffen

dient.

Fig. 17 gibt

einen Aufriß einer nach unserer Erfindung erbauten Maschine. Fig. 18 zeigt dieselbe

vom Ende her gesehen, waͤhrend Fig. 19 einen Grundriß

vorstellt. An saͤmmtlichen Figuren sind gleiche Theile mit gleichen

Buchstaben bezeichnet.

aa ist das Gestell der Maschine, dessen

Einrichtung aus einem Blike auf die Zeichnung erhellen wird. b ist die Haupt- oder Treibwelle, die sich zu beiden Seiten der

Maschine in entsprechenden Zapfenlagern dreht, und welche durch ein von irgend einer

Triebkraft herfuͤhrendes Laufband in Bewegung gesezt wird. An dieser Welle

befindet sich ein Getrieb, welches in das an der Welle c

angebrachte Rad c eingreift; und lezteres greift

seinerseits wieder in das an der Welle e aufgezogene

Zahnrad d. Die Wellen c und

e drehen sich zu beiden Seiten der Maschine in

geeigneten Zapfenlagern. An jedem der beiden Raͤder c und d befinden sich zwei Vorspruͤnge

oder Zapfen f, welche auf die sogleich weiter zu

beschreibende Weise die Kaͤmme g, g veranlassen,

daß sie die Wolle auskaͤmmen.

h, h sind die Tafeln oder Wagen der Kaͤmme; sie

koͤnnen sich laͤngs der oberen Riegel oder Balken des Gestelles a, a hin und her schieben, und diese bilden gleichsam

parallele Fuͤhrer fuͤr erstere, wie aus der Zeichnung deutlich

erhellt. Durch diese Tafeln oder Fuͤhrer sind Spalten oder Fenster

geschnitten, welche man mit punktirten Linien angedeutet sieht, und welche den

Kammhaͤltern i, i als Fuͤhrer dienen. Die

Kammhaͤlter koͤnnen sich demgemaͤß unter rechten Winkeln mit

jener Bahn bewegen, die die Tafeln oder Wagen h, h

durchlaufen. Die Kamme g, g werden mittelst der

Hebelgriffe j, j in ihren Haͤltern festgehalten,

indem sich diese Griffe auf schiefen Flaͤchen bewegen, und folglich mit

solcher Gewalt auf die Haͤupter der Kaͤmme g,

g druͤken, daß diese mit gehoͤriger Festigkeit an Ort und Stelle gehalten werden.

Zu noch groͤßerer Sicherheit sind aber an den Kammhaͤltern auch noch

Zapfen angebracht, die in die Haͤupter der Kaͤmme eindringen. Unter

den Tafeln oder Wagen und an denselben befestigt befinden sich die

gabelfoͤrmigen Vorspruͤnge i, i, welche

durch die in diesen Wagen h, h angebrachten Spalten oder

Fenster gehen, und mittelst des Rahmens k, k von einer

Seite zur anderen bewegt werden. Dieser Rahmen selbst dreht sich an der Welle l, l, und wird durch den Daͤumling m, welcher durch das an der Welle e befestigte Excentricum n, n in

Thaͤtigkeit gebracht wird, hin und her bewegt. Die Wagen h, h werden durch die an den Schnuͤren oder

Riemen o, o aufgehaͤngten Gegengewichte nach

Einwaͤrts gezogen, und diese Riemen laufen uͤber die Reibungsrollen

p, p. Auf diese Weise werden demnach diese Gewichte

die Kaͤmme bestaͤndig in den Mittelpunkt der Maschine zu ziehen

trachten, sobald sie dadurch, daß die Zapfen f

uͤber die an den Wagen h befindlichen

Daͤumlinge q, q hinaus gelangen, frei werden. Es

wird dieß aus der weiter unten folgenden Beschreibung der Art und Weise, auf welche

die Maschine arbeitet, noch deutlicher werden.

An der Welle c ist ein Sperrkegel r angebracht, der bei jeder Umdrehung dieser Welle das Sperrad s um einen Zahn vorwaͤrts treibt. An diesem

Sperrrade, welches sich um die Welle t dreht, ist eine

Rolle v befestigt, und an dieser ist der Riemen w festgemacht, der andererseits auch an der Rolle x befestigt ist. Leztere Rolle ist an der Welle y aufgezogen, und diese dreht sich zu beiden Seiten der

Maschine in entsprechenden Zapfenlagern. An ihr befinden sich aber auch noch zwei

andere Rollen zz

, an denen die Riemen AA befestigt sind, obschon diese andererseits auch an dem Ende der

graduirten Platten B festgemacht sind. Diese Platten

haben gradweis eingetheilte Stufen, gegen welche die Wagen der Maschine jedes Mal

angezogen werden. Je hoͤher die Platten emporgehoben werden, um so mehr

koͤnnen sich die Wagen h dem Mittelpunkte der

Maschine naͤhern, und um so mehr werden die Kaͤmme folglich von dem

Faserstoffe aufnehmen und kaͤmmen. Die graduirten Platten B werden von den Balken C,

welche wie die Zeichnung zeigt, durch Fuͤhrer oder Oeffnungen gehen, die in

dem Gestelle a angebracht sind, emporgefuͤhrt. An

dem Sperrrade s ist ein schief abgedachter Vorsprung E angebracht, der im Laufe der Umdrehung des Sperrrades

unter den Hebel F gelangt, welcher an der in den

Zapfenlagern H laufenden Welle G befestigt ist. An ebendieser Welle befinden sich zugleich aber auch die

Hebel I und J, von denen

ersterer dazu dient den Sperrkegel K aus dem Sperrrade

zu ziehen, damit die Theile der Maschine wieder in jene Stellung zuruͤkkehren

koͤnnen, in der sie sich beim Beginne der Operation befanden. Der Hebel J hingegen dient dazu die Trommel der Treibwelle b mittelst des gabelfoͤrmigen Griffes L außer Thaͤtigkeit zu bringen, sobald die

Maschine nach vollendeter Kaͤmmung einer bestimmten Quantitaͤt Wolle

oder Faserstoff in ihrer Bewegung unterbrochen werden soll. Die Kaͤmme,

welche die Wolle, die gekaͤmmt werden soll, halten, haben eine Bewegung nach

Aufwaͤrts, damit die Wolle außer den Bereich der Kaͤmme g, g gebracht wird, wenn diese Kaͤmme in die

Mitte der Maschine gezogen werden, worauf dann die Haltkaͤmme wieder

herabtreten, um die Wolle unter die Spizen der Kaͤmme g, g zu bringen. Um nun diese Bewegung nach Auf- und

Abwaͤrts zu erzielen, sind die Kaͤmme M, M

in dem Rahmen N angebracht, in welchem sie auf

aͤhnliche Weise festgehalten werden, wie die Kaͤmme g, g in den Haͤltern i,

i. Dieser Rahmen, dessen Einrichtung man in den verschiedenen Figuren

deutlich ersieht, ist an der Spindel oder Stange O, die

sich senkrecht durch Oeffnungen in dem Querhaupte P und

in dem Querbalken Q der Maschine bewegt, befestigt. Von

dem oberen Ende dieser Spindel aus laͤuft ein Riemen, an welchem ein Gewicht

aufgehaͤngt ist, uͤber eine Rolle. Das Querhaupt wird von den beiden

an dem Querbalken Q befestigten Leitstangen R getragen; und mittelst dieser Leitstangen R, R und der Spindel O wird

der Rahmen N gezwungen senkrecht emporzusteigen oder

herabzusinken, waͤhrend die Spindel O selbst

wieder dadurch zum Emporsteigen gebracht wird, daß die an den Raͤdern c und d befindlichen Zapfen

f allmaͤhlich unter die an der Spindel O angebrachten Vorspruͤnge S gelangen.

Nach Vorausschikung dieser Beschreibung wollen wir nun auch das Spiel der Maschine

deutlich zu machen suchen. Man bringt eine solche Quantitaͤt Wolle, wie sie

die Maschine zu kaͤmmen im Stande ist, auf jeden der Kaͤmme g, g und M, M,

waͤhrend sich die Maschine in der aus Fig. 17 ersichtlichen

Stellung befindet. Wenn hierauf die Hauptwelle in Bewegung gesezt wird, so wird

diese die Bewegung mittelst des an ihr befindlichen Getriebes an das Rad c und hiedurch auf die beschriebene Weise an die

uͤbrigen Theile der Maschine fortpflanzen. Der erste Theil der Bewegung wird

bewirken, daß die Kaͤmme M, M so hoch gehoben

werden, daß die Wolle außer den Bereich der Kaͤmme g,

g kommt; leztere werden naͤmlich alsogleich gegen die Mitte der

Maschine gezogen, sobald sie dadurch frei werden, daß die Zapfen f uͤber die aus den Wagen h hervor, ragenden Arme oder Daͤumlinge q gehen. Die Entfernung zwischen den Kaͤmmen g, g und den Kaͤmmen M, M wird jedoch

von der Hoͤhe, auf welche die graduirten Platten B emporgehoben worden, abhaͤngen, und da diese Platten bei jedem Umgange

der Welle c um eine Stufe emporgehoben werden, so werden

sich folglich die Kaͤmme g, g fortwaͤhrend

immer mehr und mehr den Kaͤmmen M, M

naͤhern, bis die Platten B endlich so weit

emporgestiegen sind, daß sich die Wagen oder Tafeln h, h

unter der untersten Stufe den Platten B naͤhern

koͤnnen. Wenn dann die Maschine in ihrer Bewegung fortfaͤhrt, so

werden die Wagen bloß gegen parallele Oberflaͤchen treffen, und die

Kaͤmme allmaͤhlich in dieselbe Stellung gerathen, bis der schief

abgedachte Vorsprung E an dem Sperrrade s unter den Hebel F gelangt,

wodurch die Maschine zum Stillstand kommt. Die gekaͤmmte Wolle wird dann aus

der Maschine genommen und eine frische Quantitaͤt dafuͤr eingesezt. Zu

bemerken ist, daß sich die Kaͤmme g, g

waͤhrend des Kaͤmmprocesses fortwaͤhrend von einer Seite der

Maschine zur anderen bewegen.

Aus dieser Beschreibung erhellt offenbar, daß der Zwek der Erfindung auf der

Erzielung der eigenthuͤmlichen Bewegungen der Kaͤmme g, g und M, M beruht. Jeder

Sachverstaͤndige wird aber auch einsehen, daß die hiezu noͤthigen

Details modificirt werden koͤnnen, ohne die Resultate zu

beeintraͤchtigen. Wir beschraͤnken demnach unsere Erfindung nicht ganz

genau auf die hier beschriebenen Details, obschon uns diese die

zwekmaͤßigsten zu seyn scheinen. Wir verwenden zwar unsere Maschine

hauptsaͤchlich nur zum Kaͤmmen der Wolle; es versteht sich aber

uͤbrigens, daß sie sich auch zum Kaͤmmen von Ziegenhaar und anderen

Faserstoffen eignet.

Tafeln