| Titel: | Ueber die Locomotivmaschine des Hrn. R. Stephenson. |

| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. LXVII., S. 401 |

| Download: | XML |

LXVII.

Ueber die Locomotivmaschine des Hrn. R. Stephenson.Bei dem allgemeinen Interesse, welches die Dampfwagen nunmehr gluͤklicher

Weise auch in Deutschland auf sich gezogen, werden uns unsere Leser wohl Dank

wissen, wenn wir ihnen, ungeachtet die Stephenson'schen Dampfwagen oder Locomotivmaschinen bereits vielfachen

fruͤheren Artikeln in unserem Journale zu Grunde legen, oder eine der

vollstaͤndigsten Beschreibungen dieser Maschinen mit den darauf glichen Berechnungen gleichsam als einen

concentrirten Auszug aus dem bisher Bekannten mittheilen. Wir bemerken nur noch,

daß dieser Aufsaz, der einem der schaͤzbarsten technischen Werke

Frankreichs entnommen ist, noch bis in den neuesten sechsraͤderigen

Patent-Locomotivmaschinen des Hrn. St. Hensen

die wir im LIV. Bande unseres Journales, S. 429 nach der englischen

Patenterklaͤrung beschrieben, enthaͤlt, daß wir jedoch auch auf

diese neuere Verbesserung demnaͤchst in einem ausfuͤhrlicheren

Artikel zuruͤkkommen werden.A. d. R.

Aus dem Portefeuille industriel du Conservatoire des arts

et métiers. Tome premier.

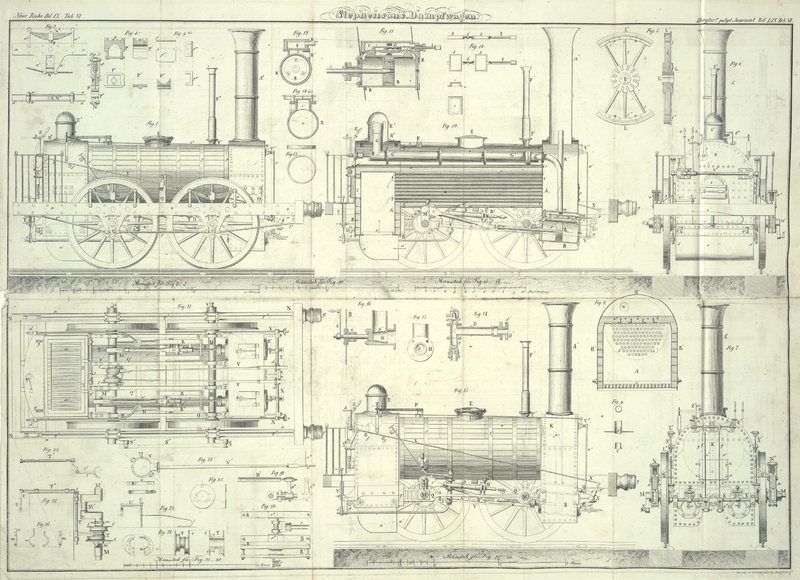

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Stephenson's Locomotivmaschine.

Die Locomotivmaschinen oder Dampfwagen, deren man sich gegenwaͤrtig mit so

außerordentlichem Erfolge auf den Eisenbahnen bedient, haben erst nach vielfachen

und zum Theil fruchtlosen Versuchen ihre jezige Vollkommenheit erlangt. Die

Anstrengungen eines halben Jahrhunderts und die Ausdauer vieler ausgezeichneter

Talente waren erforderlich, um alle die Schwierigkeiten zu uͤberwinden, die

sich der Ausfuͤhrung dieser Art von Maschinen entgegen stemmten. Die Idee der

Anwendung der Dampfkraft zum Fortschaffen von Wagen findet man im Keime wenigstens

schon in den Schriften jener Maͤnner angedeutet, die zuerst uͤber die

mechanischen Eigenschaften des Dampfes schrieben. Doch scheint es, daß die ersten

eigentlichen Versuche in dieser Hinsicht nicht weiter als bis zum Jahre 1770

zuruͤkreichen, und in Frankreich von dem Ingenieur Cugnot, dem Urheber mehrerer wichtiger Erfindungen und dem Verfasser

einiger ausgezeichneter Werke uͤber Festungsbau angestellt wurden. Cugnot hatte anfangs nur ein kleines Modell verfertigt;

auf den guͤnstigen Erfolg hin, den schon dieses hatte, gestattete ihm jedoch

der damalige Kriegsminister, Herzog von Choiseul, im koͤnigl. Arsenale einen

vollkommenen Wagen von groͤßeren Dimensionen zu erbauen. Dieser Wagen

existirt noch gegenwaͤrtig in den Sammlungen des Conservatoire; er ist sehr

solid gebaut und mit einem sinnreichen Mechanismus ausgestattet; auch sagt man, daß

er bei den damit

angestellten Versuchen eine solche Geschwindigkeit erreichte, daß er eine im Wege

stehende Mauer umwarf. Dieses Resultat scheint uns um so wahrscheinlicher, als die

Mittel zur Lenkung und Maͤßigung der von dem Dampfe mitgetheilten Bewegungen

sehr unvollkommen sind. Um dieselbe Zeit beschaͤftigte sich uͤbrigens

auch Watt mit ebendiesem Gegenstande; denn er gibt in

seinen von den Jahren 1769 und 1784 datirten Patenten eine Methode an, wie sich der

Dampf zur Bewegung von Wagen benuzen laͤßt; doch scheint es nicht, daß er

irgend etwas zur Ausfuͤhrung seines Planes gethan habe.

Der Anwendung des Dampfes auf den gewoͤhnlichen Straßen standen auch wirklich

außerordentliche Schwierigkeiten entgegen: Schwierigkeiten, die selbst

gegenwaͤrtig noch nicht uͤberwunden sind. Die Eisenbahnen boten weit

groͤßere Vortheile; und diese zu benuzen hatten die HH. Vivian und Trevithik zuerst die Idee. Sie

beschreiben auch in ihrem Patente vom Jahre 1802 einen fuͤr den

Eisenbahndienst geeigneten Dampfwagen, und ein solcher Wagen, der mehrere schwer

beladene ihm angehaͤngte Karren zog, war auch wirklich vom Jahre 1804 an auf

der Eisenbahn von Merthyr Tydwill in

Thaͤtigkeit.

Bei allem dem blieb jedoch an den Dampfwagen ein wesentlicher Punkt, uͤber den

man sich a priori einen falschen Begriff gemacht hatte,

und der deren Erfolg selbst auf den Eisenbahnen fuͤr lange Zeit in Zweifel

sezte. Man lebte naͤmlich in der Ueberzeugung, daß, wenn der Wagen eine etwas

große Last fortzuschaffen haͤtte, die Adhaͤsion der Raͤder an

den Schienen keinen hinreichenden Widerstand darbiete, um das Glitschen der

Raͤder und das Umlaufen derselben, ohne daß der Wagen dadurch in Bewegung

geraͤth, zu verhuͤten. Man gab sich daher von Vorne herein alle

moͤgliche Muͤhe diesem eingebildeten Fehler abzuhelfen, und machte

dadurch den Mechanismus so complicirt, daß der Dienst der Maschinen nothwendig

unregelmaͤßig und kostspielig werden mußte. Die von Blenkinsop im Jahre 1811, von W. und L. Chapman

im Jahre 1812, und von Brunton im Jahre 1813 erfundenen

Dampfwagen waren offenbar unter dem Einflusse dieser irrigen Ansicht gebaut. Die

Maschine von Blenkinsop ist naͤmlich zu beiden

Seiten mit Zahnraͤdern versehen, welche in zahnstangenaͤhnliche

Schienen eingreifen sollten; sie war laͤngere Zeit in Thaͤtigkeit, um

die Steinkohlen von Middleton nach Leeds zu schaffen. – Die HH. Chapman bewirkten die Adhaͤsion mittelst einer

zwischen den beiden Schienenreihen nach der ganzen Laͤnge der Bahn gezogenen

und an beiden Enden befestigten Kette, welche um eine Rolle lief, die von der

Maschine in Thaͤtigkeit gesezt wurde, so daß auf diese Weise eine Art von Bugsiren mit fixem

Punkte erzeugt ward. Eine derlei Maschine wurde auf der Eisenbahn in Heaton bei

Newcastle in Anwendung gebracht, jedoch schnell wieder aufgegeben. – Hr. Brunton versuchte den Hintertheil seiner Maschine mit

zwei langen gegliederten Stangen, die die Stelle von Fuͤßen vertreten

sollten, auszustatten; mit diesen Fuͤßen, die sich gegen den Boden stemmten,

soll die Maschine wirklich bei mehreren Versuchen gut fortgetrieben worden seyn;

dessen ungeachtet ist uns nicht bekannt, daß man sich dieses Mechanismus irgendwo

wirklich bedient habe.

Diese Versuche hatten sich noch auf tausendfache Weise erfolglos abaͤndern

lassen, wenn nicht Hr. Blackett auf die gluͤkliche

Idee gekommen waͤre, durch directe Versuche zu zeigen, wie groß die

Adhaͤsion zwischen den Raͤdern und Schienen ist. Diese Versuche fielen

ganz befriedigend aus, und schon zu Anfang des Jahres 1814 hatte Hr. G. Stephenson eine nach diesem Principe gebaute Maschine auf

der Eisenbahn von Killingworth in Thaͤtigkeit gebracht. Da jedoch immer noch

eine Spur des Mißtrauens in die Adhaͤsion der Raͤder geblieben war, so

erzeugte Stephenson auch an den Randleisten der

Raͤder eine Reibung; und aus demselben Grunde brachte er auch zwischen der

Maschine und dem Munitionswagen eine endlose Kette an, um auch von der

Adhaͤsion der Raͤder des lezteren Nuzen ziehen zu koͤnnen. Die

Erfahrung zeigte jedoch bald, wie unnuͤz und uͤberfluͤssig

diese beiden Vorsichtsmaßregeln waren, bis endlich als ausgemacht feststand, daß die

Adhaͤsion zwischen Raͤdern und Schienen vollkommen genuͤgt, um

sehr bedeutende Lasten fortzuschaffen.

Auf diese Weise wurden die Mechaniker allmaͤhlich und langsam auf die wahre

Bahn gebracht; und obschon damals weder uͤber die allgemeine Einrichtung der

Locomotivmaschinen, noch uͤber die Mittel zur Aufnahme der Dampfkraft und zu

deren Fortpflanzung an die Raͤder irgend etwas Bestimmtes ausgemittelt war,

so durfte man doch in dieser Hinsicht in Kuͤrze große Fortschritte erwarten,

indem die Aufmerksamkeit der Maschinenbauer allgemein darauf gerichtet war. Vom

Jahre 1814 bis zum Jahre 1829 machte man auch wirklich hoͤchst

merkwuͤrdige Fortschritte. Man erkannte die Nothwendigkeit der Anwendung

zweier Kolben, um der Bewegung groͤßere Regelmaͤßigkeit zu geben; die

Kessel wurden vervollkommnet; die Verzahnungen großen Theils beseitigt, und das

Gewicht der Maschine auf eine weit vorteilhaftere Weise auf die Achsen

vertheilt.

Im Jahre 1829 endlich wurden diese Maschinen auf einen Grad von Vollkommenheit

gebracht, der alle Erwartungen uͤbertraf; denn in diesem Jahre wurde an der

Liverpool-Manchester-Eisenbahn jener denkwuͤrdige Concurs eroͤffnet, bei

welchem man Dampfwagen zum ersten Male die erstaunliche Geschwindigkeit von 10 bis

12 Meilen in der Zeitstunde zuruͤklegen sah, ohne daß deren Lenkung auch nur

im Geringsten schwieriger oder unsicherer gewesen waͤre, als jene eines

zweispaͤnnigen Wagens. Die fuͤnf Maschinen, welche bei diesem Concurse

erschienen, waren: der Rocket des Hrn. Robert Stephenson

5,5 Tonnen wiegend; die Novelty der HH. Braithwaite und

Ericson 3,01 Tonnen wiegend; der Sanspareil des Hrn.

Hackworth 4,15 Tonnen wiegend; die Perseverance des

Hrn. Burstall 2,17 Tonnen wiegend, und der Cyclop des

Hrn. Brandreth 3 Tonnen wiegend.

Alle diese Maschinen waren ihrem Baue nach mehr oder weniger merkwuͤrdig; jene

des Hrn. Stephenson ging jedoch allein siegreich aus dem

Kampfe hervor, und erhielt den Preis. Der Erfinder wurde demnach mit dem Baue

saͤmmtlicher Maschinen, die auf der

Liverpool-Manchester-Eisenbahn laufen sollten, beauftragt. Die Zahl

derselben war sehr bedeutend; und wie vorauszusehen war, konnte eine Fabrikation

dieser Art in den Haͤnden eines Stephenson nicht

stationaͤr bleiben. So kam es denn auch, daß mit Beibehaltung des Principes

eine Verbesserung der anderen folgte, und daß die Erfahrung diese Fortschritte

rechtfertigte.

Die HH. Mellet und Henry ließen

sich im Jahre 1831 eine Stephenson'sche Maschine

fuͤr ihre Eisenbahn von Andrezieux nach Roanne kommen, und haben nebst

mehreren genauen Zeichnungen auch zahlreiche Notizen uͤber dieselbe

mitgetheilt. Eben so ließ auch die Gießerei in Chaillot im Jahre 1833 eine solche

Maschine als Modell kommen, welches uns Hr. Edwards zur

Disposition zu stellen die Guͤte hatte. Mit diesen Documenten

ausgeruͤstet sind wir im Stande, gegenwaͤrtig unseren Lesern folgende

genaue Beschreibung mitzutheilen.

§. 1. Allgemeine Einrichtung der

Locomotivmaschine.

Die Maschine hat wie ein gewoͤhnlicher Wagen vier Raͤder, an denen sich

jedoch nach Innen vorspringende Raͤder befinden, wodurch sie so auf den

Schienen erhalten werden, daß alle seitliche Abweichung von diesen selbst bei den

groͤßten Geschwindigkeiten unmoͤglich ist. Die Achsen sind in den

Raͤdern fixirt und drehen sich nothwendig mit ihnen; die eine derselben ist

gerade, wie aus der Zeichnung erhellt, und pflanzt an ihre beiden Raͤder die

Bewegung fort, die sie von den Kurbeln S' und den

Schiebestangen S'' mitgetheilt erhaͤlt; die

andere hingegen ist zwei Mal senkrecht gekniet, und theilt nicht bloß ihren eigenen

Raͤdern die Bewegung mit, sondern uͤbertraͤgt sie zugleich auch auf die

Kurbeln S' und auf die Schiebestangen S'', die sie dann an das Vordergestell fortpflanzen.

Diese Treibachse erhaͤlt ihrerseits die Bewegung mittelst der Schiebestangen

r' die mit den beiden Knieen sowohl, als mit den

beiden Kolbenstangen in Verbindung stehen, von den beiden Kolben mitgetheilt.

Die Dampfkraft bewirkt ununterbrochene Umdrehungen der Raͤder; denn da die

Kniestuͤke unter rechtem Winkel gegen einander stehen, so befindet sich der

eine Kolben am Ende seines Laufes oder Hubes, waͤhrend der andere die Mitte

erreicht hat.

Um zu begreifen, wie sich die Maschine lediglich durch ihre eigene Kraft in Bewegung

sezen kann, ohne irgend einen anderen Stuͤzpunkt zu haben, als die vier

Punkte, an denen die Raͤder mit den Schienen in Beruͤhrung stehen,

braucht man sich nur zu versinnlichen, wie die Achsen, waͤhrend sie sich

umdrehen, zugleich die Cylinder, in denen sich die Kolben bewegen, den Dampf, der

die Kolben abwechselnd nach der einen und nach der anderen Seite draͤngt, das

Wasser, welches den Dampf erzeugt, den Kessel, in welchem das Wasser enthalten ist,

und das Brennmaterial tragen. Dieser ganze Apparat ist naͤmlich, wie man

gleich sehen wird, entweder direct oder indirect an dem großen Rahmen N befestigt, der mit Ausnahme der Raͤder, der

Achsen und der uͤbrigen oben erwaͤhnten, zur Uebertragung der Bewegung

dienenden Theile das Ganze traͤgt. Dieser rechtwinkelige Rahmen, der aus

festem Holze gebaut, gut zusammengefuͤgt und mit Eisen beschlagen ist, ruht

mit vier großen entsprechenden Gabeln auf den vier Enden der Achsen. Um jedoch dem

Ganzen zur Verhuͤtung heftiger Erschuͤtterungen Elasticitaͤt zu

geben, und um die Reibung zu vermindern, ist an dem Rahmen uͤber jeder Gabel

eine Feder angebracht, durch die ein starker Stab geht, dessen Ende in eine

messingene Pfanne eingepaßt ist, welche die obere Haͤlfte der Achse umfaßt.

Diese Pfannen sind es demnach, welche sich auf den Achsen reiben, und mittelst der

Enden der vier Staͤbe wird das Gewicht des Rahmens und Alles dessen, was er

traͤgt, auf die vier Enden der Achsen vertheilt. Die Pfannen sind mit

Oeffnungen oder Schlizen in ihren Gabeln angebracht; die Ladung wird unter den

Achsen mit Bolzen und mit Staͤben q, die zur

Befestigung dienen, so gebunden, daß sie weder emporgehoben, noch auch auf die Seite

geschleudert werden kann. Der Rahmen selbst traͤgt den Kessel mit starken

Brazen Q, deren sich an jeder Seite drei befinden; und

der Kessel traͤgt seinerseits den Heerd, den Rauchfang, das Wasser, den

Dampf, die Haͤhne, die Speisungsbuͤchsen, die Cylinder, die Kolben und

den ganzen uͤbrigen Mechanismus.

Der Kessel hat im Ganzen drei Kammern: die erste oder vordere derselben traͤgt

die Cylinder und den Rauchfang; die zweite oder hintere den Feuerheerd, und die

dritte oder mittlere den groͤßten Theil des Wassers und 112 horizontale

Roͤhren, welche dazu bestimmt sind die Waͤrme zu sammeln und den

Producten der Verbrennung Austritt zu verschaffen. Die Einrichtung der Cylinder

erhellt aus Fig.

7, wo man deren Ende ersieht; ihre Gestalt ergibt sich aus Fig. 10 und 11, wo einer

derselben in einem senkrechten Laͤngendurchschnitte abgebildet ist. Aus

demselben Durchschnitte ersieht man auch den Kolben in der Mitte seines Laufes, die

Kolbenstange, die Schiebestange, mit der jene verbunden ist, und das Knie der Achse,

welches oberhalb in seiner wahren Stellung angebracht ist. Lezteres wird so lange

nach Vorne gezogen, biß der Kolben am untersten Theile seines Laufes angelangt ist;

in demselben Augenblike befindet sich der andere Kolben, den man nicht sieht, am

Ende seines Laufes, und beginnt emporzusteigen, waͤhrend daß andere,

horizontal unter der vorderen Seite angebrachte Knie unten durchgeht, um von der

Schiebe- und der Kolbenstange, womit es in Verbindung steht, nach Hinten

zuruͤkgetrieben zu werden.

Der Dampf, der seine Wirkung vollbracht hat, entweicht durch die Roͤhre K' in den Rauchfang, und erzeugt einen starken Zug in

dem Heerde oder in der Heizkammer. Der Dampf, der seine Wirkung erst thun soll,

tritt durch die Rohren g',

Fig. 7, 10 und 15, in die

Speisungsbuͤchsen, aus denen er, wie durch Pfeile angedeutet ist,

uͤber die Kolben gelangt. Der Dampf sammelt sich oben in der Kuppel E'' des Kessels; der Hahn H

dient zur Regulirung der Quantitaͤt Dampf, welche in jedem Augenblike, je

nachdem man die Bewegung schneller oder langsamer von Statten gehen lassen will, in

die Roͤhre G' und in die Speisungsbuͤchsen

eingelassen werden muß.

Das Wasser befindet sich, wie gesagt, hauptsaͤchlich in der mittleren

cylindrischen Kammer des Kessels; doch ist auch in der hinteren Kammer rings um den

Heerd herum welches enthalten. Das Wasser wird beilaͤufig auf dem aus Fig. 8

ersichtlichen Niveau erhalten.

Der Heerd oder die Heizkammer ist in Fig. 8 im Quer-,

und in Fig.

10 im Laͤngendurchschnitte abgebildet. Den Rost sieht man bei a; die Luft tritt bei der Oeffnung a'' ein; das Brennmaterial wird bei dem Thuͤrchen

b eingetragen; die Flamme zieht, nachdem sie den

ganzen Heerd lebhaft erhizt hat, in die 112 Roͤhren, deren Muͤndungen

in Fig. 8 mit

b' hezeichnet sind, um dann in die vordere Kammer,

in welcher kein Wasser enthalten ist, zu gelangen; und endlich bei dem Rauchfange

mit um so groͤßerer Geschwindigkeit zu entweichen, als der Dampf bei seinem Austritte einen

staͤrkeren Zug erzeugt.

Der Lenker befindet sich am Hinterheile der Maschine, auf einer Art von Gallerie,

welche man in Fig.

6 sieht. In seinem Bereiche befinden sich ein Pedal U, und vier Hebel Z, Z'', womit er

augenbliklich und ohne alle Anstrengung die Bewegung rascher oder langsamer, oder

auch ganz aufhoͤren, oder, wenn es noͤthig ist, selbst nach

entgegengesezter Richtung von Statten gehen machen kann. Nach diesem

Gesammtuͤberblike wird man, wie wir hoffen, die einzelnen Theile der

bewundernswerthen Maschine leichter auffassen.

§. 2. Beschreibung des Kessels,

des Feuerheerdes und der Dampfvertheilung.

Die beiden aͤußersten Kammern des Kessels haben beinahe eine und dieselbe Form

und sind in Hinsicht auf die mittlere Kammer symmetrisch angebracht. Einen Begriff

von ihrer aͤußeren Gestalt erhaͤlt man durch einen Blik auf Fig. 1, wo sie

im Aufrisse dargestellt sind, und auf Fig. 6 und 7, von denen erstere eine

Ansicht von dem dem Heerde zunaͤchst gelegenen Ende her und leztere eine

Ansicht von dem den Cylindern entsprechenden Ende genommen gibt. Die mittlere Kammer

ist ein vollkommener Cylinder von einem Meter im Durchmesser und beilaͤufig 2

Meter Laͤnge. Der Querdurchschnitt des Heerdes in Fig. 8, und der

Laͤngendurchschnitt der Maschine in Fig. 10 werden das ganze,

etwas complicirte System des Kessels und der Heizkammer vollends deutlich

machen.

Der eigentliche Heerd oder auch die Heizkammer ist ein beinahe rechtekiges

Gehaͤuse aus starkem Eisenbleche. Den Boden dieses Gehaͤuses bildet

der Rost a, unter welchem sich der Aschenheerd befindet;

in lezteren dringt die Luft von der Seite a'' ein,

welche gaͤnzlich offen bleibt. Die Roststangen haben die gewoͤhnliche

Form; nur sind sie an dem einen Ende abgerundet, und unter einem rechten Winkel

abgebogen, um in Loͤcher einzutreten, in denen sie sich, wie Fig. 21 zeigt, umdrehen

koͤnnen. Gemaͤß dieser Einrichtung kann man die Staͤbe zum

Behufe der Entfernung der Schlaken an dem einen Ende von einander entfernen, und

dann wieder in ihre fruͤhere Stellung zuruͤkbringen. An der oberen

Wand der Heizkammer sind Verstaͤrkungsrippen angebracht, die man aus Fig. 8 sieht;

in der vorderen Wand, dem Lenker oder Maschinisten zugekehrt, befindet sich das

Thuͤrchen b, bei welchem das Brennmaterial auf

den Rost eingetragen wird; und in der entgegengesezten Wand A sind 112 Loͤcher von 4 bis 5 Centimeter im Durchmesser, Fig. 8 und 10,

angebracht. An dem anderen Ende des Kessels befinden sich in der Platte A', welche gleichfalls aus starkem Eisenblech besteht, eben so

viele entsprechende Loͤcher von gleichem Durchmesser. Von einem Loche zum

anderen fuͤhren Roͤhren, die an beiden Enden offen sind, und welche

Hr. Stephenson ehemals aus Kupfer, gegenwaͤrtig

aber mit großem Vortheile aus Messing verfertigt. Um diese Roͤhren luftdicht

und auf eine dauerhafte Weise zu befestigen, werden an beiden Enden mit Gewalt

eiserne Zwingen b''

Fig. 9

getrieben, die man hierauf sorgfaͤltig auf die Raͤnder der

Loͤcher oder Oeffnungen nietet. Wenn das Feuer auf dem Roste angestekt worden

ist, so werden dieser Einrichtung gemaͤß saͤmmtliche Waͤnde des

Heerdes lebhaft erhizt, und die Flamme, wenn man Steinkohlen brennt, oder die

Producte der Verbrennung im Falle man Kohks als Brennmaterial benuzt,

draͤngen sich in die 112 Roͤhren, deren Gesammtdurchschnitt

10–11 Quadratdecimeter betraͤgt, um dann an dem anderen Ende

auszutreten, sich in dem großen freien Raume der Cylinderkammer auszubreiten, sie im

Durchziehen zu erhizen, und endlich bei dem Rauchfange A'' zu entweichen. Ein Thuͤrchen c

Fig. 7 dient

zum Reinigen der Roͤhren und zum Entfernen des Rußes, der Asche, und der

uͤbrigen durch die Verbrennung bewirkten Niederschlaͤge.

Rings um die Heizkammer oder den Heerd herum und in einer gewissen Entfernung von

ihren Waͤnden ist der zur Aufnahme des Wassers bestimmte aͤußere

Mantel des Kessels angebracht; denn sowohl in der Heizkammer, als in den

Roͤhren ist das Feuer von Wasser umgeben. Aus Fig. 6 und 10 sieht man die Form und

die Stellung der aͤußeren Waͤnde B und A', von denen die eine vor der Heizkammer gegen den

Maschinisten hin, die andere hingegen ruͤkwaͤrts gegen die

Roͤhren hin angebracht ist. Beide Waͤnde nehmen in der Hoͤhe

der Enden des Rostes ihren Ursprung und steigen 7 bis 8 Centimeter von der

Heizkammer entfernt parallel empor; ein weiteres Auseinanderweichen derselben ist

durch zahlreiche Bindeklammern verhuͤtet. Die Seitenwand B'' entspringt gleichfalls von den beiden Seiten des

Rostes, und vollendet die Schließung dieses Faches des Kessels. Saͤmmtliche

Waͤnde bestehen aus starkem Eisenbleche und sind fest vernietet. In der Wand

B befindet sich eine Oeffnung, die durch einen Ansaz

mit dem Schuͤrloche der Heizkammer in Verbindung steht; an lezterem ist auch

das Thuͤrchen b befestigt. In der Wand B' befindet sich eine große kreisrunde Oeffnung von mehr

dann einem Meter im Durchmesser, und durch diese gehen die 112 Roͤhren. Der

große, blechene, an beiden Enden offene Cylinder CC' endlich wird einerseits auf die Raͤnder der Oeffnung in der

Wand B' und andererseits auf die Platte A' genietet, die ihm als Boden dient.

Um dem Ganzen noch mehr Festigkeit und Steifigkeit zu geben, laufen von der vorderen Platte

B an die Platte A' 9

große Bolzen c, c', welche an beiden Enden mit starken

Schraubenmuttern angezogen werden, und die man in Fig. 8 uͤber den

Verstaͤrkungsrippen des Scheitels der Heizkammer im Durchschnitte sieht.

Diese Bolzen befinden sich etwas unter dem gewoͤhnlichen Niveau des Wassers.

Der Cylinder wird gewoͤhnlich mit starken, hoͤlzernen, durch 6 eiserne

Reifen c''

Fig. 1

festgehaltene Dauben umkleidet, so daß dieser Theil des Kessels ganz wie ein Faß

aussteht. Hieraus erhellt, daß das in den Kessel gelangende Wasser die Heizkammer

von dem Roste angefangen rings umgibt, dann hoͤher emporsteigend sich frei in

dem großen Cylinder CC' bis zum Boden A' verbreitet, saͤmmtliche Roͤhren umgibt,

uͤber dem Scheitel der Heizkammer wegfließt, und indem es in diesem Raume

ungestoͤrt circuliren kann einer ungeheuren Heizoberflaͤche ausgesezt

ist.

Wenn der Wagen in Bewegung ist, wenn er 5, 10, 15 oder 20 Meilen in der Zeitstunde

durchlaͤuft, so findet ein Verbrauch an Wasser Statt, der, wie man

spaͤter sehen wird, 20 bis 30 Kilogr. in der Minute betragen kann. Dieser

Verbrauch muß fortwaͤhrend wieder ersezt werden; denn sonst wuͤrde der

Wasserstand in dem Kessel rasch sinken, und es wuͤrde nicht nur eine

Verminderung der Heizoberflaͤche, sondern was noch mehr zu fuͤrchten

waͤre, Gefahr der Explosion erfolgen. Die von Wasser entbloͤßten

Stellen der Heizoberflaͤche wuͤrden naͤmlich schnell auf eine

hohe Temperatur erhizt werden; und wuͤrde dann bei Erschuͤtterungen

der Maschine unter diesen Umstaͤnden Wasser auf sie geschleudert, so

muͤßte eine ploͤzliche Verdampfung und aller Sicherheilsklappen

ungeachtet eine Explosion erfolgen. Eine solche Erneuerung des Wassers, daß der

Wasserstand in dem Kessel fortwaͤhrend auf gleicher Hoͤhe erhalten

wird, ist demnach eine wesentliche Bedingung zur Sicherheit und zum erfolgreichen

Betriebe der Maschinen. Diese Bedingung wird mittelst zweier Speisungspumpen

erreicht, welche zu beiden Seiten des Cylinders CC' symmetrisch angebracht sind; eine dieser Pumpen sieht man in Fig. 15 an Ort

und Stelle, und in Fig. 18 in etwas groͤßerem Maaßstabe. Ihr Kolben wird auf die aus

Fig. 19

ersichtliche Art und Weise in Bewegung gesezt.

Den Stiefel dieser Pumpe, welche als Saug- und Drukpumpe wirkt, sieht man bei

D, den Kolben bei D': e

ist das Aufsaug- und e' das Drukventil. Unter

ersterem befindet sich das Saugrohr Fig. 15, welches mit dem

Hahne d geoͤffnet oder geschlossen werden kann;

uͤber lezterem hingegen ist seitlich die Drukroͤhre angebracht, an der

sich der Hahn d' befindet. Die Zapfen dieser beiden

Haͤhne sind solcher Maßen verlaͤngert, daß deren Griffe in den Bereich

des Maschinisten kommen.

Der Kolben ist cylindrisch, und geht durch eine Stopfbuͤchse, welche mittelst

eines Ringest mit einer Scheibe D'' mehr oder minder

fest angezogen werden kann. Die Scheibe selbst wird mit drei Schrauben gegen die

Scheibe des Pumpenstiefels gepreßt. An den Apparaten dieser Art beruͤhren

sich der Kolben und der Pumpenstiefel niemals, sondern die Stopfbuͤchse

bildet die Schließung.

Das Wasser saugt die Pumpe aus dem Munitionswagen, der der Maschine zunaͤchst

folgt, und auf welchem sich nicht nur der Wasser- und Steinkohlenvorrath,

sondern auch die verschiedenen Stuͤke befinden, die man allenfalls zum

Ausbessern oder zum Auswechseln noͤthig haben koͤnnte. Wenn der Hahn

an dem bis in den Wasserbehaͤlter fuͤhrenden Saugrohre

geoͤffnet ist, und der Kolben D' sich z.B. am

Ende seiner Bahn befindet, so wird, wenn der Kolben allmaͤhlich aufgezogen

wird, die Aufsaugung Statt finden, das Ventil e

emporsteigen, und der Pumpenstiefel sich mit Wasser fuͤllen, bis der Kolben

am obersten Ende seines Laufes angelangt ist. Beim Herabsteigen des Kolbens hingegen

wird auf das Wasser ein solcher Druk wirken, daß es den Druk des Dampfes auf das

Ventil e' uͤberwaͤltigt, und indem es

dieses Ventil oͤffnet, in den Kessel einstroͤmt. Die an der anderen

Seite des Kessels befindliche Pumpe arbeitet auf gleiche Weise, und durch das

fortwaͤhrende Spiel dieser beiden Pumpen wird das Wasser in dem Kessel

bestaͤndig auf jener Hoͤhe erhalten, die es haben soll. In Fig. 18 sieht

man den kleinen Canal d'', durch den der Kolben

schluͤpfrig erhalten wird, und in Fig. 15 uͤber d'' den kleinen zu demselben Zweke bestimmten

Oehlbehaͤlter. Der Kolben wird, wie Fig. 19 zeigt, durch das

Stuͤk e'' in Bewegung gesezt, welches eine solche

Verbindung zwischen der Stange des Dampfkolbens und dem Kolben der Speisungspumpe

herstellt, daß die Kolben der Speisungspumpen stets eben so viele Hube machen als

die Dampfkolben. Auf solche Weise ist die Speisung mit dem Verbrauche in

Verhaͤltniß gebracht, und uͤberdieß durch den Hahn d'' regulirt.

Von der Hoͤhe des Wasserstandes kann man sich in jedem Augenblike mit

Huͤlfe der beiden Haͤhne f und f' uͤberzeugen; ersterer, welcher hoͤher

oben angebracht ist, muß immer Dampf geben, indem im entgegengesezten Falle die

Wassermenge zu groß seyn wuͤrde, und der Wasserzufluß vermindert werden

muͤßte; lezterer hingegen muß immer Wasser geben, weil sonst das Niveau zu

niedrig seyn wuͤrde und der Wasserzufluß vermehrt werden muͤßte. Der

Maschinist kann zu jeder Zeit die Haͤhne umdrehen, um sich von der

Hoͤhe des Wasserstandes zu uͤberzeugen. Zuweilen ist auch eine

gewoͤhnliche, in Fig. 6 bei f''

angedeutete

Niveauroͤhre angebracht, an der man durch einen Blik die Hoͤhe des

Wasserstandes im Kessel approximativ abnehmen kann.

Unten an der Seite B des Kessels bemerkt man die beiden

Haͤhne g, g, womit man alles Wasser aus dem

Kessel entleeren kann. Diese Haͤhne, die man in Fig. 1, 10, 15 und 21 gleichfalls sieht,

sind von so großem Durchmesser, daß die Entleerung rasch von Statten gehen kann; sie

koͤnnen uͤbrigens nur mit einem eigenen Schluͤssel

geoͤffnet werden. Außerdem sind an dem Kessel auch noch zwei große

Oeffnungen, Fig.

10, angebracht, von denen die obere E das

Einsteigloch ist, waͤhrend die untere E'' zum

Herausschaffen des Bodensazes dient; beide sind mit verbolzten Dekeln

verschlossen.

Da die Locomotivmaschinen keine Verdichtungsmaschinen seyn koͤnnen, so muß dem

Dampfe nothwendig eine hoͤhere Spannung gegeben werden, als der Druk einer

Atmosphaͤre. Hr. Stephenson baut seine Maschinen

fuͤr eine Spannung von 50 Pfd. Avoir dupois auf

den englischen Quadratzoll, wonach 3,518 Kilogr. auf den Quadratcentimeter kommen,

was einem Druke von 3,4 Atmosphaͤren gleichkommt. Die dieser Spannung

entsprechende Temperatur betraͤgt 143° des hundertgrad. Thermometers.

Um diese Spannung zu ermitteln und zu beschraͤnken, sind zwei Ventile

angebracht, von denen man das eine in Fig. 10 bei F, daß andere bei F' sieht;

lezteres befindet sich außer dem Bereiche des Maschinisten und ist mit einer langen

Roͤhre F'' versehen.

An dem ersten dieser Ventile ist der Hebel, der auf das Ventil druͤkt, mit

seinem freien Ende in eine mit einem Schraubengange versehene, und an einer Feder

befestigte Stange eingesenkt. Indem man die an diesem Schraubengange befindliche

Schraubenmutter nach der einen oder nach der anderen Richtung umdreht, laͤßt

sich die Feder nach Belieben spannen oder nachlassen und mithin der Druk am Ende des

Hebels vermehren oder vermindern. Die Stange ist mit einem Zeiger versehen, der die

Eintheilungen durchlaͤuft, welche auf die Roͤhre, in der die Feder

enthalten ist, verzeichnet sind; aus der Stellung dieses Zeigers laͤßt sich

der Grad des Drukes abnehmen. Der Maschinist kann daher, wenn es noͤthig ist,

den Dampf leicht entweichen lassen, wenn derselbe einen Druk von 3 oder 2 1/2

Atmosphaͤren oder irgend einen anderen Werth erreicht hat, so wie er dessen

Entweichen bei dem Ventile auch ganz verhindern kann, wenn er der Feder eine

hinreichende Spannung gibt.

Das zweite Ventil F' ist die eigentliche

Sicherheitsklappe; es ist nicht wie die gewoͤhnlichen Ventile einfach mit

einem Gewichte belastet, welches dem Durchschnitte der Oeffnung, die es bedekt,

entspricht; sondern es druͤkt auf dasselbe von Oben nach Unten eine

staͤhlerne Feder,

die aus acht bis zehn paarweise mit ihren Concavitaͤten gegen einander

gekehrten gekruͤmmten Platten besteht. Diese Plattenpaare befinden sich

uͤbereinander und jedes ihrer gabelfoͤrmigen Enden wird von einem

Stabe gefuͤhrt. Die Scheibe des Ventiles kann nur dann emporsteigen, wenn

diese Federn, deren Spannung im Voraus regulirt wurde, gebogen werden. Die

Roͤhre F'' dient zur Beseitigung des Nebels, der

durch die Verdichtung des Dampfes entsteht, damit der Maschinist die Bahn stets

ungetruͤbt vor Augen behaͤlt.

Ueber dem Scheitel der Wand B'' des Kessels, die die

Heizkammer umkleidet, erhebt sich eine kupferne Kuppel E''

Fig. 10, an

deren oberem Ende der Dampf durch die senkrechte Roͤhre G austritt, um dann durch den Hahn H, die horizontale Roͤhre G' G'' und die beiden absteigenden Roͤhren g' Fig.

7 an die Schiebventile zu gelangen. Die Roͤhre g, Fig. 10, welche

beilaͤufig 15 Centimeter im Durchmesser hat, steigt gegen den oberen Theil

der Kuppel empor, damit das Wasser nie durch die Erschuͤtterungen des Wagens

bis zu deren Muͤndung emporgeschleudert werden kann.

Den Hahn H sieht man in Fig. 16 in senkrechtem

Durchschnitte, und in Fig. 17 aufrechtstehend;

in lezterer Figur ist die Roͤhret G' G'' von dem

Ringe an, durch den sie mit dem Hahne in Verbindung steht, als weggenommen gedacht.

Aus beiden Figuren, welche in einem 1 1/2 Mal groͤßeren Maßstabe gezeichnet

sind, als Fig.

10, erhellt, daß der Hahn H aus der Spindel

h', aus dem Schluͤssel h und aus einem hohlen Kegelzapfen ohne Basis mit einer seitlichen

Oeffnung oder mit einem Fenster h'' besteht. Die

Roͤhre, welche den unteren Theil der Roͤhre G bildet, und durch einen Ring mit der Roͤhre G', G''

zusammengefuͤgt ist, bildet selbst die Buͤchse des Hahnes. Die

Laͤnge der Oeffnung h'' kommt, in der Richtung

der Kante des Kegelzapfens gemessen, beinahe dem Durchmesser der Roͤhre G gleich; ihre Breite betraͤgt ungefaͤhr

den vierten Theil des Umfanges des Kegels. Ist die Oeffnung h'' nach Oben gedreht, wie es in Fig. 16 und 17 der Fall

ist, so dringt der Dampf in reichlicher Menge in den Kegelzapfen, um dann bei dem

offenen, gegen G hin gelegenen Ende auszutreten, durch

die Roͤhre G' G'' zu stroͤmen, sich

auszubreiten, und durch die senkrechten Roͤhren g' zu den Ventilen herab zu gelangen. Ist die Oeffnung h'' hingegen nach Abwaͤrts gedreht, so ist alle Communication

zwischen der Roͤhre G und der Roͤhre G' aufgehoben. Der Maschinist kann demnach, je nachdem

er den in seinem Bereiche befindlichen Schluͤssel h mehr oder weniger umdreht, die Oeffnung h''

mehr oder weniger weit oͤffnen, und also die Quantitaͤt des Dampfes,

welche in die Roͤhre G' G''

und von hier durch die

Roͤhren g' in die Ventile gelangt, nach Belieben

reguliren. Aus der angefuͤhrten Figur erhellt, wie die Spindel h' auf solche Weise an dem vorderen Ende der

Buͤchse des Hahnes und in der Wand B des Kessels

angebracht ist, daß sie sich leicht umdrehen lassen kann, ohne daß dabei irgend

etwas von Außen nach Innen in den Hahn, oder aus dem Kessel nach Außen gelangen

kann.

Jede der Roͤhren g' muͤndet in ein

Schiebventil, welches den Dampf in einen der Cylinder der Maschine treten

laͤßt. Da die beiden Ventile und Cylinder einander vollkommen gleich sind, so

genuͤgt es von diesen Vorrichtungen eine einzige darzustellen. Man sieht

dieselbe in Fig.

10 im Durchschnitte und in ihrer wahren Stellung, und in Fig. 11 und 12 einzeln

fuͤr sich in 1 1/2 Mal groͤßerem Maßstabe. Fig. 11 ist ein

Laͤngendurchschnitt des Cylinders, des Kolbens und des Schiebventiles. Fig. 12 zeigt

einen Querdurchschnitt dieses lezteren und den Cylinder aufrechtstehend.

Aus Fig. 12

erhellt, daß das Ventil in zwei Faͤcher getheilt ist, von denen das eine I' die Eintrittskammer ist, in welche der Dampf durch

den seitlichen Canal H' gelangt, in dessen

Muͤndung die Roͤhre g' Fig. 7 eintritt;

waͤhrend das andere I'' die Austrittskammer ist,

aus der der Dampf durch den seitlichen Canal H''

austritt. Von der Muͤndung dieses lezteren laͤuft die Roͤhre

KK'

Fig. 7 aus,

die den Dampf, nachdem derselbe seine Wirkung vollbracht, in den Rauchfang

fuͤhrt.

Aus einem Blike auf Fig. 11 ersieht man nun: 1) daß sich an den beiden Enden des Cylinders

zwei kleine Canaͤle i' befinden, die in die

Kammer I' fuͤhren. 2) daß sich an den beiden

Enden der Kammer I'' ebenfalls zwei kleine, in die

Kammer I' fuͤhrende Canaͤle i'' befinden. 3) endlich, daß in der Kammer I' zwei Stuͤke angebracht sind, welche mit

einander und mit der Stange I verbunden. In Fig. 12 aber

nicht abgebildet sind. Diese Stuͤke und die zu deren Verbindung dienenden

Theile bilden die sogenannte Schieblade (tiroir), welche

in Fig. 14

und 14 bis

einzeln fuͤr sich abgebildet ist.

Die Schieblade besteht aus mehreren Stuͤken, welche sind: 1) die beiden

eisernen Rahmen k, k, die man in Fig. 14 im Aufrisse und

Grundrisse sieht. 2) die Staͤbe, welche nach entgegengesezten Richtungen mit

Schraubengewinden versehen sind, und die Rahmen mittelst der Schraubenmutter k' verbinden. 3) die Stange l. 4) die beiden messingenen Buͤchsen, die in die Rahmen eingesezt

werden, und von denen man die eine im Durchschnitte, und die andere links von Fig. 14 bis

im Grundrisse sieht.

Fig. 11 zeigt

deutlich die gegenseitige Stellung der Rahmen und der Buͤchsen; auch sieht

man, daß die Rahmen auf den unteren und vorspringenden Raͤndern der Buͤchsen ruhen.

Die Schieblade befindet sich an einem ihrer aͤußersten Punkte; treibt man die

Stange I allmaͤhlich zuruͤk, wobei sie

sich in ihrer Stopfbuͤchse bewegt, so schiebt sich die Schieblade von Rechts

nach Links. Hiebei ist Folgendes zu bemerken:

1) In dem Maaße, als sich die Schieblade in dieser Richtung vorwaͤrts bewegt,

werden die unteren Raͤnder der messingenen Buͤchsen, welche

sorgfaͤltig abgeebnet sind, und sehr genau auf die gußeiserne Scheidewand

zwischen den beiden Kammern I' I'' passen, die beiden kleinen Canaͤle i'

i' immer mehr und mehr schließen, und die Absperrung wird vollkommen

erfolgt seyn, wenn die Schieblade genau die Haͤlfte der Bahn, die sie

durchlaufen kann, zuruͤkgelegt haben wird. Zu gleicher Zeit werden sich aber

auch die beiden Canaͤle i'', i'' unter den

Buͤchsen oͤffnen.

2) Wenn sich die Schieblade uͤber die Mitte ihrer Laufbahn hinaus bewegt, so

werden die Canaͤle i', i' nach und nach

geoͤffnet werden. Jener, der sich am Boden des Cylinders befindet, wird

jedoch in dem Augenblike, in welchem er bloß wird, mit der Eintrittskammer in

Communication kommen und Dampf aufnehmen; waͤhrend jener, der sich am oberen

Ende des Cylinders befindet, in dem Augenblike, in welchem ihn der Rand seiner

Buͤchse verlaͤßt, mit dieser Buͤchse selbst in Communication

treten wird, und folglich auch mit dem Canale i'', der

in die Austrittskammer fuͤhrt. Ist die Schieblade am Ende ihrer Bahn

angelangt, so werden diese Communicationen vollkommen und in der ganzen Breite der

Canaͤle hergestellt seyn, um sich dann bei der

Ruͤkwaͤrtsbewegung der Schieblade allmaͤhlich wieder zu

verengern, und bei der Beendigung der Haͤlfte der Bahn gaͤnzlich zu

schließen. Waͤhrend der zweiten Haͤlfte der Bewegung von Rechts nach

Links und waͤhrend der ersten Haͤlfte der

Ruͤkwaͤrtsbewegung von Links nach Rechts wird also der Dampf aus der

Eintrittskammer durch den unteren Canal i' unter den

Kolben gelangen; zugleich wird aber auch der Dampf, der sich uͤber dem Kolben

befindet, durch den oberen Canal i' unter die

entsprechende Buͤchse, dann durch den Canal i'',

hierauf in die Kammer I'' und endlich in den

Austrittscanal H'' gelangen, um sich durch die

Roͤhre K, K' in den Rauchfang zu verlieren.

3) Waͤhrend des lezten Theiles der ruͤkgaͤngigen Bewegung von

Links nach Rechts werden die Communicationen eben so geoͤffnet seyn, wie

waͤhrend der ersten Haͤlfte der Bewegung von Rechts nach Links: d.h.

der unter dem Kolben befindliche Dampf geht durch den unteren Canal i' unter der entsprechenden Buͤchse, dann durch

den unter dieser Buͤchse geoͤffneten Canal i'', hierauf in die Austrittskammer I'', und endlich durch den

Ausfuͤhrungscanal H'', um durch bis Roͤhre

K' K' in den Rauchfang zu entweichen. Dagegen

gelangt der Dampf durch den oberen Canal i', der zu

dieser Zeit mit der Eintrittskammer I' communicirt,

uͤber den Kolben.

Hieraus folgt, daß wenn die Bewegungen der Stange I,

welche die Schieblade in Thaͤtigkeit sezt, auf geeignete Weise mit jenen des

Kolbens in Einklang gebracht werden, der Dampf an einem bestimmten Punkte zur

bestimmten Zeit eintreten, und eben so zur bestimmten Zeit auch wieder austreten

wird, damit der Kolben seinen ganzen Lauf zuruͤklegt, und damit die Bewegung

mit vollkommener Regelmaͤßigkeit unterhalten wird. Diese Zweke werden durch

folgende Mittel erreicht:

1) indem man den unteren Raͤndern der Buͤchsen genau dieselbe Breite

gibt, welche die Canaͤle i', i' haben. Denn,

waͤren diese Raͤnder schmaͤler, so wuͤrde zwischen der

Eintrittskammer I' und dem Boden der Buͤchsen,

und folglich zwischen der Eintritts- und der Austrittskammer eine

Communication bleiben; waͤren sie im Gegentheile breiter, so wuͤrden

sie auf der einen Seite den Eintritt des Dampfes hindern bevor noch an der anderen

Seite der Austritt gestattet wuͤrde: was offenbar unzwekmaͤßig

waͤre.

2) indem man die Entfernung der Buͤchsen von einander mittelst der

Schraubenmutter K' auf solche Weise regulirt, daß sie

sich vollkommen genau in der erforderlichen Entfernung von einander befinden.

3) endlich, indem man den Mechanismus, wie weiter unten gezeigt werden soll, so

einrichtet, daß er der Kolben selbst ist, der die Stange I der Schieblade in Bewegung versezt.

Man wird bemerken, daß wenn der Kolben im Abwaͤrtssteigen auf der Mitte seiner

Bahn anlangt, wie man ihn in Fig. 11 sieht, die

Schieblade im Gegentheile in derselben Richtung das Ende ihrer Bahn erreicht hat.

Hat der Kolben das Ende seiner Bewegung nach Abwaͤrts erreicht, so ist die

Schieblade zur Haͤlfte emporgestiegen; und ist der Kolben zur Haͤlfte

emporgestiegen, so befindet sich die Schieblade in derselben Richtung an ihrem

aͤußersten Ende u.s.f.; so daß der Kolben und die Schieblade, obschon sie

eine Hin- und Herbewegung von vollkommen gleicher Dauer haben, doch nicht

vollkommen mit einander in Einklang stehen: d.h. die Schieblade muß dem Kolben um

eine halbe Pulsation oder um einen halben Hub voraus seyn, und sich so bewegen, daß

sie genau immer denselben Vorsprung beibehaͤlt.

Das aus den beiden Kammern I und I'' bestehende Schiebventil macht mit dem Cylinder, in welchem sich der Kolben bewegt,

ein Stuͤk aus; man kann uͤbrigens in Fig. 11 und 12 die

zusammengefuͤgten und jene Stuͤke unterscheiden, die aus einem Gusse

erzeugt sind. Was die Stellung der Cylinder und deren unwandelbare Befestigung an

dem Koͤrper des Kessels betrifft, so erhaͤlt man aus Fig. 7 und 10 einen Begriff hievon.

Man ersieht naͤmlich aus der lezteren dieser beiden Figuren, daß die Achse

der beiden Cylinder eine gewisse Neigung hat: und zwar einerseits, weil sich die

Kolbenstange in ihrer Bewegung immer gegen die Achse der geknieten

Raͤderachse richten muß; andererseits aber, weil sie unter der geraden

Raͤderachse durchzugehen hat. An der aͤußeren Oberflaͤche des

Cylinders befinden sich Ringe oder Stege, welche dem gemaͤß angebracht und

geneigt sind. Fig.

7 zeigt deutlich, wie die beiden Enden des Cylinders in den Platten der

lezten Kammer des Kessels mit verbolzten Ringen befestigt sind, welche die

Raͤnder der in den Platten angebrachten Oeffnungen stark zusammenziehen.

Aus dem bisher Gesagten duͤrfte die Einrichtung des Heerdes oder der

Heizkammer, des Kessels, und die Verbindung der einzelnen Theile hinreichend

erhellen. Eben so duͤrfte klar seyn, wie die durch Verbrennung der Kohks auf

dem Roste entwikelte Hize sich an das Wasser fortpflanzt und zur Dampferzeugung

Anlaß gibt; wie ferner dieser Dampf von dem Kessel aus in gehoͤrigem

Verhaͤltnisse in die Schiebventile geleitet wird, um bald uͤber, bald

unter dem Kolben seinen Druk auszuuͤben; und wie endlich der Dampf, nachdem

er seine Wirkung vollbracht, wieder entweicht. Wir gehen demnach nunmehr zur

Beschreibung jener Theile uͤber, durch welche die Triebkraft von dem Kolben

an die Raͤder so fortgepflanzt wird, daß die Maschine, welche 5 bis 6000

Kilogr. wiegt, eine Bewegung von 5, 10, 15 und 20 Meilen in der Zeitstunde

mitgetheilt erhaͤlt, und zugleich auch noch bedeutende Lasten nachziehen

kann, ohne daß deren Theile durch diese große Geschwindigkeit Schaden leiden.

§. 3. Beschreibung der Verbindung

der verschiedenen Theile der Maschine.

Die Raͤder bestehen aus einer gußeisernen Nabe L.

Fig. 5, aus 12

hoͤlzernen Speichen, 6 hoͤlzernen Felgen, einem eisernen Reifen, der

etwas uͤber die Felgen hinausragt, und sie fest zusammenzieht, und endlich

aus einem gußeisernen, diken Reifen mit einem vorspringenden Rande, welcher

uͤber den schmiedeisernen Reifen angelegt wird. Fig. 5 zeigt ein solches

Rad im Aufrisse und im Durchschnitte. Man ersieht, daß die Nabe in der Mitte eine

cylindrische Oeffnung L' besizt, an deren Waͤnden

vier Laͤngenfurchen l' angebracht sind, die sich von der einen

Seite ihrer Dike zur anderen erstreken. Die Stellung, Gestalt und Tiefe dieser

Furchen sind zwar auch an dem Durchschnitte angedeutet, deutlicher erhellen sie

jedoch aus dem Aufrisse. Rings um den massiven Theil der Nabe herum bemerkt man 12

gleich weit von einander entfernte und innen ausgehoͤhlte Ansaͤze,

welche zur Aufnahme der Speichen bestimmt sind; leztere werden durch Gewalt, und

zwar entweder mittelst eines Schlages oder durch den Druk einer hydraulischen Presse

eingetrieben. Jener Theil der Speichen, der auf diese Weise eben so fest in eine

gußeiserne Nabe eingesezt ist, als dieß sonst an den hoͤlzernen Naben der

Fall ist, wird von allen Seiten fest genug darin erhalten; dagegen duͤrfte

das andere, in die Felgen eingesezte Ende vielleicht der Gewalt, die die

Laͤngenadhaͤrenz der Fasern zu uͤberwaͤltigen trachtete,

nicht eben so vielen Widerstand entgegensezen; deßhalb ist auch durch dieses Ende

ein an beiden Seiten stark vernieteter Bolzen l''

getrieben. Auch die Felgen sind in ihrer Dike und senkrecht gegen die Flaͤche

des Rades verbolzt. Endlich sind der aͤußere gußeiserne sowohl, als der

innere schmiedeiserne Reifen und die hoͤlzernen Felgen durch Bolzen

verbunden, welche senkrecht auf der Kruͤmmung des Rades stehen, und deren

Koͤpfe in die Dike des Gußeisens versenkt sind, waͤhrend ihre Enden

zur Aufnahme einer Schraubenmutter, die auf die innere Seite der hoͤlzernen

Felgen zu liegen kommt, mit einem Schraubengewinde ausgestattet sind.

Die Achsen bestehen aus Schmiedeisen. Jene des Vordergestelles M, M

Fig. 21 ist

gerade und beinahe durchaus von gleichem Durchmesser, mit Ausnahme einer Schulter an

beiden Enden, gegen welche sich das Rad stemmt. Zwischen diese Schulter und die Nabe

kann man eine Scheibe bringen, und auf diese Weise bewirken, daß die Raͤder

genau so weit von einander entfernt sind, als es noͤthig ist. Die Treibachse

M, M' ist gleichfalls mit solchen Schultern

ausgestattet; sie hat aber uͤberdies auch noch zwei Kniee M'' M'', von denen man das eine im Grundrisse, das

andere hingegen in Projection sieht, indem die Flaͤchen, welche durch diese

Kniee und durch die Laͤngenachse der Wagenachse gelegt werden, senkrecht

gegen einander gerichtet sind. In dem zwischen den beiden Knieen befindlichen

Laͤngenstuͤke der Achse, und in gleichen Entfernungen von beiden sind

zwei gebrochene Halsringe m, m angebracht, von denen man

den einen in Fig.

26 sieht. Diese Halsringe oͤffnen sich mit Charniergelenken,

schließen sich mit Schrauben, und sind mit Drukschrauben auf der Achse befestigt.

Der wichtige Zwek, zu welchem sie dienen, wird spaͤter angegeben werden.

Wenn die Raͤder an die Achsen gestekt worden sind, so treibt man mit Gewalt 4

staͤhlerne Keile in die vier Furchen oder Fugen l' der Nabe ein, so daß die Raͤder durch den hiedurch bewirkten

Druk so fest an den Achsen festgehalten werden, daß sie weder durch die

Geschwindigkeit, noch durch die Erschuͤtterung, noch aus anderen Ursachen los

werden koͤnnen.

Die Verbindung des Rahmens des Wagengestelles mit den Achsen ist folgender Maßen

vermittelt. Der Nahmen N, N, N, N, den man in Fig. 21

ersieht, hat wie gesagt eine vierekige Gestalt; seine beiden kleineren Seiten

bestehen lediglich aus starken hoͤlzernen Riegeln; die beiden

laͤngeren Seiten hingegen, welche zwar gleichfalls aus hoͤlzernen

Riegeln von gleicher Staͤrke verfertigt sind, sind der ganzen Laͤnge

nach an beiden Seiten mit geschmiedeten Eisenplatten n,

n beschlagen, die man in Fig. 7 im Durchschnitte

sieht. Diese der ganzen Laͤnge nach fest angebolzten Platten sind an jenen

Stellen, die den Enden der Achsen zu entsprechen haben, mit zwei Ansaͤzen n', n' versehen, und eben so befinden sich an dem Ende

einer jeden Achse vier Ansaͤze, durch deren Vereinigung eine der vier Gabeln

N'' des Rahmens gebildet wird. (Man sehe Fig. 1 und 7, Fig. 2 und 3, wo ein

Durchschnitt der Feder des Rahmens und der in der Gabel enthaltenen Theile gegeben

ist.) Ueber jeder Gabel befindet sich eine starke Feder N'', die von den Stuͤzen n''

Fig. 2 auf dem

Rahmen getragen wird. Endlich geht durch die Mitte einer jeden Feder und deren Dike

eine eiserne Spindel P, welche durch das Holz des

Rahmens laͤuft, und unterhalb auch noch eine gewisse Streke weit

daruͤber hinaus reicht. Diese Spindel ist so angebracht, daß sie die Feder

spannt, indem sie dieselbe von Unten nach Oben draͤngt, sobald sie selbst von

Unten nach Oben emporgehoben wird: Lezteres kann entweder dadurch bewirkt werden,

daß die Spindel bei ihrem oberen Ende angezogen, oder bei dem unteren Ende

emporgedruͤkt wird. Die Feder ist so stark, daß ihr unteres Ende selbst dann

noch unter dem Rahmen hervorragt, wenn sie mit einer Gewalt von 2 bis 3000 Kilogr.

nach Aufwaͤrts gedruͤkt wird. Um den Zwek dieser Spindel, die einen

wichtigen Theil der Maschine bildet, gehoͤrig wuͤrdigen zu

koͤnnen, muß man bemerken, daß die Achse von zwei messingenen Pfannen P', P''

Fig. 4, die

sich in der Gabel N' bewegen, umfaßt ist. Die obere

Pfanne P' ist in Fig. 4 im Quer-

und Laͤngendurchschnitte, so wie auch im Grundrisse dargestellt; eben so

sieht man hier eine kleine Stahlplatte p', die oben auf

die Pfanne P' gelegt wird, im Grundrisse und im

Durchschnitte. Die untere Pfanne P'' ist bloß im

Quer- und Laͤngendurchschnitte abgebildet. Doch sieht man in Fig. 4 den

Grundriß und den Durchschnitt eines Stuͤkes p'',

welches an Breite der Dike des Holzes des Rahmens gleichkommt, und welches dazu

bestimmt ist, der Pfanne P' als Fuͤhrer zu

dienen. Dieses Stuͤk p'' schiebt sich zwischen

die beiden gegenuͤber stehenden Ansaͤze u', und ist auf jedem derselben mit drei Schrauben fixirt. Ein

aͤhnlicher Fuͤhrer befindet sich zur rechten und linken Seite der

Gabel, und diese beiden Fuͤhrer liegen mit den geraden Raͤndern der

Gabel nicht in einer und derselben Ebene, sondern sind etwas nach Innen

zuruͤkgezogen, wie dieß aus Fig. 2 erhellt. Wirft man

einen Blik auf den Grundriß und auf den Querdurchschnitt der Pfanne P', so sieht man rechts und links die Seiten, die sich

an den Fuͤhrern p schieben, und an den vier Eken

die vier Fugen oder Falzen, die sich an den vier geraden Raͤndern der

Ansaͤze n', welche die Gabel bilden, schieben.

Ist daher die Pfanne P' ein Mal an Ort und Stelle

gebracht, so kann sie sich wohl in der Gabel auf und nieder bewegen,

unmoͤglich aber seitwaͤrts daraus entweichen; zugleich bietet sich

aber auch das Loch, welches in der Mitte der oberen Flaͤche gelassen wurde,

zur Aufnahme des unteren Endes der Spindel P dar.

– Wenn sich die vier Pfannen P' solcher Maßen in

ihren Gabeln an Ort und Stelle befinden, so werden, wenn der Rahmen auf die Achsen

gesezt wird, nur diese vier Pfannen damit in Beruͤhrung kommen, so daß die

Last des Rahmens auf diese Weise auf die Achsen vertheilt wird. Der Wagen

laͤßt sich bei dieser Einrichtung mit groͤßter Leichtigkeit in

Bewegung sezen; denn einerseits ist das Vorder- und Hintergestell miteinander

verbunden und gezwungen seine gegenseitige Entfernung beizubehalten; und

andererseits wird jede Achse, indem sie sich mit ihren Raͤdern umdreht, keine

andere Reibung als jene zu uͤberwinden haben, die an den Pfannen P' Statt findet, und welche fortwaͤhrend durch

die Schmiere vermindert wird, die in dem Raume zwischen der Platte p' und der Pfanne enthalten ist, und durch die beiden im

Laͤngendurchschnitte dargestellten Oeffnungen ausfließen kann. Wuͤrde

der Rahmen etwas emporgehoben werden, und wuͤrde er hierauf schnell wieder

auf die Achse herabfallen, so koͤnnte keineswegs eine so heftige

Erschuͤtterung, die die festesten Dinge zerstoͤrt, entstehen, indem

der Stoß nur durch das Gleiten der Pfanne P' in ihren

Fuͤhrern, und durch die Biegung, in welche die Spindel P die Feder N'' versezen wuͤrde,

mitgetheilt werden kann.

Da jedoch dieser Vorrichtungen ungeachtet die Pfanne P'

sich von der Achse entfernen, und die Achse selbst aus der Gabel treten

koͤnnte, so sind unter der Pfanne P' auch noch

die zweite Pfanne P'' und die uͤbrigen dazu

gehoͤrigen Theile, die wir sogleich anfuͤhren werden, angebracht. Die

Pfanne P'' umfaßt, wie aus dem Querdurchschnitte Fig. 4

ersichtlich ist, den unteren Theil der Achse, wird aber selbst wieder von den

seitlichen Verlaͤngerungen der Pfanne P' umfaßt,

mit denen sie durch einen Bolzen fest vereinigt ist.

Um endlich der Verbindung des Rahmens mit den Achsen noch groͤßere Festigkeit

und den langen Seiten des Rahmens groͤßere Steifigkeit zu geben, sind die

unteren, einander gegenuͤber liegenden Enden n',

Fig. 1,

durch Bolzen verbunden; auch laͤuft durch diese vier Bolzen eine lange Stange

q'', die an die beiden Enden der Seite des Rahmens

fixirt ist.

Der ganze Kessel, so wie wir ihn weiter oben beschrieben haben, ist an jeder der

großen Seiten des Rahmens mit drei starken Brazen Q

befestigt, welche einerseits an den Rahmen, und andererseits an die beiden Enden und

an die Mitte des Kessels gebolzt sind. Die Gallerie des Maschinisten und der eiserne

Boden, auf welchem er steht, sind an dem Kessel und an der kleinen Seite des Rahmens

festgemacht. So solid diese obere Befestigung des Kessels an dem Rahmen auch ist, so

genuͤgt sie dennoch nicht; denn, wie eben gezeigt wurde, ist der Rahmen nur

durch die vier Pfannen P'' und durch die Bolzen, welche

leztere und die vier oberen Pfannen P' zusammen halten,

mit dem unteren Theile der Achse verbunden. Diese vier Bolzen hatten also im Falle

einer Erschuͤtterung ganz allein der Gewalt zu widerstehen, die

ausgeuͤbt wird um den Rahmen und den Kessel, deren Gewicht 5 bis 6000 Kil.

betragen kann, emporzuheben. Der Kessel muß demnach noch auf direkte Weise mit den

Achsen verbunden werden: so jedoch, daß diese Verbindung die gehoͤrige

Elasticitaͤt gestattet und der fruͤher erwaͤhnten Verbindung

nicht nachtheilig wird. Dieß wird mittelst der vier Querbalken Q',

Fig. 21,

erreicht, welche die Achsen mit Pfannen umschließen, und welche an den Punkten q, q' an die beiden aͤußersten Kammern

graͤnzen. Da diese Querbalken sowohl in Hinsicht auf ihre Dimensionen, als in

Hinsicht auf ihre Anheftungspunkte und in Hinsicht auf die an ihnen befindlichen

Pfannen einander vollkommen gleich sind, so duͤrfte die Beschreibung eines

einzigen derselben, den man in Fig. 15 im Aufrisse

sieht, genuͤgen. Dieser an dem Vordergestelle befindliche Querbalken ist

naͤmlich an seinem Ende durch ein Charniergelenk an dem Punkte q mit einer Braze verbunden, die selbst wieder an dem

Kessel fixirt ist. In der Naͤhe dieser Gliederung bildet er einen Halbkreis,

unter welchem eine messingene Pfanne angebracht ist, welche die obere Haͤlfte

der Achse M umfaßt. An diesem oberen Halbkreise ist mit

zwei Bolzen ein unterer Halbkreis mit einer aͤhnlichen Pfanne befestigt, so

daß die Achse beinahe vollkommen von zwei Pfannen umfaßt wird, und mithin einen mehr

oder minder starken Druk erfaͤhrt, je nachdem die Bolzen mehr oder minder

fest angezogen werden.

Das Charniergelenk q muß vollkommen genau in einer

solchen Hoͤhe angebracht seyn, daß der Querbalken Q', indem er sich verlaͤngert, mit der Art von Gabel, die sich an

dessen Ende befindet, die Treibachse umfaßt. Hier befinden sich aber zur Rechten und

zur Linken der Achse auch noch zwei Pfannen, die mit Huͤlfe zweier in Fig. 15

ersichtlicher Vorsteknaͤgel mehr oder minder fest angezogen werden

koͤnnen. Endlich passen die durch Bolzen vereinigten Theile der Gabel auch

noch in den senkrechten, an dem Kessel fixirten Falzen, in welchem sie sich bei

vorkommenden Erschuͤtterungen allerdings auf und nieder, nie aber

seitwaͤrts bewegen koͤnnen.

§. 4. Beschreibung des

Mechanismus und der zur Uebertragung der Bewegung dienenden Theile.

Nachdem wir gezeigt, wie der Dampf abwechselnd uͤber und unter den Kolben

gelangt, und wie die verschiedenen beweglichen und unbeweglichen Theile der Maschine

mit einander verbunden sind, wird es nunmehr ein Leichtes seyn zu zeigen, wie der

Druk des Dampfes das Ganze in eine Bewegung versezt, deren außerordentliche

Geschwindigkeit nur in dem Widerstande oder in der Zaͤhigkeit der Metalle,

welche zur Aufnahme und Fortpflanzung dieser Bewegung bestimmt sind, ihre

Graͤnzen findet.

Der Kolben R,

Fig. 10, 11 und 15, besteht

aus drei messingenen, uͤber einander gelegten und schraͤg

abgeschnittenen Ringen, deren man in Fig. 13 einen im

Grund- und Aufrisse findet. Durch diese Einrichtung ist eine solche

Elasticitaͤt erzielt, daß zwischen dem Umfange des Kolbens und den

Waͤnden des Cylinders eine innige Beruͤhrung besteht, welche

uͤbrigens nur wenig Reibung erzeugt, und welche sich innerhalb gewisser

Graͤnzen im Maaße der Abnuͤzung von selbst wieder herstellt. Die

Kolbenstange laͤuft wie gewoͤhnlich durch eine Stopfbuͤchse,

und steht an ihrem Ende mit der Schiebestange r' in

Verbindung. Leztere umfaßt mittelst zweier messingenen Pfannen das Knie M'', und traͤgt selbst das Oehlgefaͤß, aus

welchem zwischen diese beiden messingenen Pfannen und das Eisen der Achse das

entsprechende Oehl gelangt. Die Hin- und Herbewegung des Kolbens kann sich

jedoch an dem Ende der Schiebestange r' nur dann in eine

rotirende Bewegung umwandeln, wenn sich die Gelenkverbindung zwischen dieser Stange

und der Kolbenstange auf ihrer ganzen Bahn genau in einer geraden Linie bewegt.

Dieser Bedingung nun ist durch den Mechanismus R''

entsprochen, den man in Fig. 20 im Grund-

und Aufrisse sieht, der in Fig. 10 und 15 nur

unvollstaͤndig dargestellt werden konnte, und der in Fig. 21 von Unten

ersichtlich ist. Fig. 20 zeigt wie das Ende der Kolbenstange r

zum Behufe der Aufnahme

der Schiebestange r', welche den maͤnnlichen

Theil der charnierartigen Gliederung bildet und hier weggelassen ist, eingerichtet

ist. Eben so sieht man wie der horizontale Zapfen des Charniergelenkes zu beiden

Seiten verlaͤngert ist, um sich an den Schieberstuͤken r'' zu fixiren, deren Form am besten aus dem Aufrisse

erhellt, welcher unterhalb dem Grundrisse Fig. 20 angebracht ist.

Jedes dieser Schieberstuͤke ist in parallele Falzen oder Coulissen eingesezt,

die an den Querbalken Q' Fig. 21 befestigt sind.

Ueberfluͤssig scheint es zu erlaͤutern, auf welche Weise diese Falzen

vollkommen parallel mit der Achse des Cylinders und mit der Kolbenstange angebracht

sind, damit leztere, um durch ihre Stopfbuͤchse zu dringen, keine schiefe

Gewalt auszuuͤben braucht. Solcher Maßen wird demnach die Hin- und

Herbewegung des Kolbens an der Radachse genau in eine rotirende umgewandelt.

Die beiden Kniee der Radachse bilden einen rechten Winkel, damit sich der eine Kolben

auf der Mitte seines Hubes befindet, waͤhrend der andere den seinigen

vollendet hat, oder ihn zu beginnen im Begriffe ist; und damit folglich die eine

Schiebestange das Maximum ihrer Gewalt ausuͤbt, waͤhrend die andere

durch den todten Punkt geht, an welchem sie nicht mehr zum Umtreiben der Achse

wirken kann. Das von der Maschine erlangte Bewegungsmoment dient anstatt des

Flugrades zur Ausgleichung der Bewegung.

Zwischen den beiden Halsringen m, m, Fig. 21 und 27, welche an

der Achse befestigt sind, und von denen wir bereits fruͤher zu sprechen

Gelegenheit hatten, befindet sich eine bewegliche Zwinge oder Muff T

Fig. 21 und

27, die

wir ihrer Wichtigkeit wegen in Fig. 28 einzeln und in

Detail abgebildet haben. Man bemerkt in lezterer Figur: 1) die beiden

Haͤlften, vom Ende her gesehen; 2) die eine dieser Haͤlften von Außen

und im Laͤngenaufrisse betrachtet; und 3) die andere Haͤlfte

gleichfalls im Laͤngenaufrisse, aber von Innen gesehen. Diese Zwinge besteht

aus zwei Theilen, weil sie die Radachse umfassen muß, und weil es wegen der Kniee

der Achse sonst unmoͤglich waͤre, sie an jene Stelle zu bringen, die

sie einzunehmen hat. Ihre Laͤnge ist etwas geringer, als der Zwischenraum

zwischen den beiden Halsringen m, m; die cylindrische

Oeffnung, welche durch dieselbe fuͤhrt, muß einen etwas groͤßeren

Durchmesser haben, als die Achse: jedoch nur so daß die Zwinge, wenn sie ein Mal

angelegt worden ist, von einem Halsringe zum anderen gleiten kann; und daß sie, wenn

sie sich in der Mitte zwischen diesen Halsringen befindet, nicht von der rotirenden

Bewegung der Achse mit fortgerissen wird. An jedem Ende der Zwinge ist eine

excentrische Scheibe angebracht, und in der Mitte eine mit der Radachse

concentrische Kehle. Die

Excentrica stehen einander nicht gegenuͤber, sondern weichen um eine

Viertelumdrehung von einander ab; d.h. wenn sie beide so gestellt waͤren, daß

sich ihr groͤßter Vorsprung an einer und derselben Seite der Achse

befaͤnde, so brauchte das eine nur um den vierten Theil ihres Umfanges

umgedreht zu werden, um beide in jene gegenseitige Stellung zu bringen, die sie

haben muͤssen, und die man in Fig. 28 besonders

auffallend ersieht. An beiden Enden der Zwinge ist mit Schrauben eine

staͤhlerne, mit der Radachse concentrische Scheibe t, Fig.

25, befestigt, in der sich ein vierekiges Loch befindet, womit sie an den

seitlichen Kopf u des einen der Halsringe m, m gestekt werden kann. Wird daher die Zwinge gegen

einen der Halsringe getrieben, so kommt der Kopf u, der

sich mit der Achse umdreht, bald der Oeffnung der Scheibe t gegenuͤber zu liegen, wo er dann sogleich in diese eindringt, so

daß die Zwinge von diesem Augenblik an an die Achse geschirrt ist, und sich mit ihr

umdrehen muß. Wird die Zwinge auf die entgegengesezte Seite getrieben, so bietet

auch hier wieder die Stahlplatte ihr vierekiges Loch dem Kopfe eines Halsringes dar,

so daß die Zwinge neuerdings wieder an die Achse geschirrt ist. Es besteht jedoch

zwischen diesen beiden Angeschirrungsmethoden ein wesentlicher Unterschied; denn in

dem einen Falle ist der Vorsprung an den Excentricis gegen das ihm entsprechende

Knie M'' um den vierten Theil einer Umdrehung

zuruͤk, waͤhrend er ihm im entgegengesezten Falle um eben so viel

voraus ist. Mit dieser Vorrichtung ist man, wie spaͤter gezeigt werden wird,

im Stande den Wagen nach Vor- oder Ruͤkwaͤrts laufen zu machen,

indem mit den Excentricis die Schiebladen in Bewegung gesezt werden.

Ehe wir jedoch die Wirkungen dieser Vorrichtung beschreiben, wollen wir noch den

sinnreichen Mechanismus eroͤrtern, mit dessen Huͤlfe der Maschinist

die Zwinge T nach Belieben an den rechten oder linken

Halsring schirren kann, und den man aus Fig. 22, 23, 27, so wie auch aus Fig. 6 ersieht.

Die Gabel t', Fig. 23 und 27, faßt die

vierekige Kehle der Zwinge, und haͤngt mit dem Stuͤke T' zusammen, welches sich in den beiden

Halsstuͤken, die dasselbe festhalten, in einer hinreichenden Ausdehnung

bewegen laͤßt. Dieses Stuͤk T' ist mit

seinem Ende in die Gabel t'' eingelassen, und diese

bildet ihrerseits einen der Arme des Hebels T'', der

sich um seine Halsstuͤke dreht, und auch noch mit einem anderen Arme U', Fig. 27, versehen ist.

Zur Bewegung dieses ganzen Mechanismus, d.h. um die Zwinge auf der einen oder auf

der anderen Seite an die Halsringe zu schirren, oder um sie ganz zu befreien, so daß

sich die Achse in ihr dreht, ohne sie selbst mit in die Bewegung zu ziehen, dient endlich das Pedal

U, welches mit dem Arme U' in Verbindung steht, und durch eine Feder n' nach Aufwaͤrts getrieben wird. Befindet sich naͤmlich das

Pedal in seiner natuͤrlichen Stellung, so ist die Zwinge in der Stellung

angeschirrt, in der man sie in Fig. 10 und 15 sieht; d.h.

jedes Excentricum folgt dem entsprechenden Kniee der Achse um eine Viertelumdrehung

nach. Druͤkt hingegen der Maschinist mit dem Fuße auf das Pedal, so dreht

sich der Arm U' um die Achse T'', wo dann der nach Außen gefuͤhrte Arm t'' die Stange T' und die Gabel t' anzieht, welche leztere ihrerseits die Zwinge T mit sich fuͤhrt. Bei einem staͤrkeren

Druke wird die Zwinge bis an den entgegengesezten Halsring gefuͤhrt und an

diesen geschirrt, wodurch dann die Bewegung des Wagens umgekehrt wird. Daß eine

solche Umkehrung erfolgen muß, erhellt aus der Art und Weise, auf welche die

Excentrica die Schiebladen in Bewegung sezen.

Mit jedem der beiden Excentrica steht mittelst zweier messingener Pfannen V, Fig. 24, eine lange

Schiebestange V' in Verbindung, welche mit ihrem anderen

Ende in eine Art von Gabel x'', Fig. 7 und 10 tritt. Diese Gabel

endigt sich nach Unten in einen Zapfen, auf den der Ausschnitt v', Fig. 24 und 10, paßt; die

Gabel selbst bildet aber einen der Arme des Schiebladenhebels X, Fig.

7, welcher auch noch mit zwei anderen Armen ausgestattet ist. Der mittlere

dieser Arme x bildet mit der Stange I der entsprechenden Schieblade ein Gefuͤge; der

an dem anderen Ende befindliche Arm x' hingegen

articulirt mir der langen Stange X', Fig. 1 und 15. Die andere

Schiebestange sezt einen anderen, dem Hebel X

aͤhnlichen Hebel in Bewegung. Beide Hebel sind zwar von einander

unabhaͤngig; da sie jedoch einander vollkommen gleich sind, so brauchen wir

nur den einen zu beschreiben, und zu zeigen, wie er seine Bewegung mitgetheilt

erhaͤlt, um sie an seine Schieblade fortzupflanzen.

Man ersieht dieß leicht aus Fig. 10, in welcher sich

der Kolben in der Mitte seiner Bewegung nach Abwaͤrts, und die Schieblade am

Ende ihrer Bahn nach derselben Richtung befindet. Das Knie M'' ist oben angelangt, und bereit nach Vorwaͤrts zu treten,

waͤhrend das Excentricum, welches um eine Viertelumdrehung zuruͤk ist,

sich noch ganz nach Hinten befindet, und es auch seyn muß, damit die Stange I der Schieblade so weit als moͤglich

herausgezogen wird. Ist hingegen der Kolben unten am Ende seiner Bahn angelangt, so

wird das Knie ganz vorne und das Excentricum oben eingetroffen seyn; und folglich

wird die Schiebestange des Excentricums den Arm x'' um

die Haͤlfte des Raumes, den er durchlaufen kann, zuruͤkgetrieben

haben. Lezterer wird, indem er sich umdrehte, den Arm x

in Bewegung gesezt haben, so daß dann dieser seinerseits die Stange I

der Schieblade um die

Haͤlfte ihrer Laufbahn nach Einwaͤrts trieb; die Folge hievon

wuͤrde seyn, daß kein Dampf mehr uͤber dem Kolben eintritt, und unter

demselben entweicht, wie dieß sonst seyn muͤßte. Im naͤchsten

Augenblike darauf geht das Knie in Folge der Wirkung des anderen Kolbens unten

durch, und treibt denselben auch zuruͤk, waͤhrend der Dampf, welcher

sich uͤber dem Kolben befindet, und der seine Wirkung vollbracht hat, durch

den oberen Canal i' entweicht, indem er dann unter der

Schieblade hindurchziehen kann, um den Canal i'' zu

gewinnen. Diese Bewegung wird so lange in derselben Richtung fortwaͤhren, als

die Excentrica sich in Hinsicht auf die Kniee der Treibachse in derselben Stellung

befinden. Wenn hingegen, Alles in derselben Stellung gedacht, in welcher man es in

Fig. 10

sieht, das Excentricum eine halbe Umdrehung macht, so daß es ploͤzlich dem

Knie um eine Viertelumdrehung voraus ist, so wird sich die Stange I der Schieblade vollkommen eingesenkt haben, wo dann

der Dampf unter den Kolben gelangen, und der Kolben nach Aufwaͤrts

emporsteigend das Knie zuruͤktreiben wird, so daß mithin hiedurch eine

ruͤkgaͤngige Bewegung der Maschine hervorgerufen wird. Der Maschinist

ist demnach mit Huͤlfe dieser Vorrichtungen durch einen einzigen Fußtritt im

Stande den Wagen mit derselben Geschwindigkeit nach Ruͤkwaͤrts laufen

zu machen, mit der er sich fruͤher nach Vorwaͤrts bewegte.

Es genuͤgt uͤbrigens noch keineswegs, daß der Maschinist die Wirkung

der Treibwelle auf die Schiebladen nach Umstaͤnden umkehren oder auch

gaͤnzlich aufheben kann; sondern er muß auch noch direct auf die Schiebladen

wirken koͤnnen: sey es um die Maschine in Bewegung sezen, oder deren

Geschwindigkeit unter verschiedenen Umstaͤnden maͤßigen zu

koͤnnen. Dieser Zwek wird durch die beiden Mechanismen, die wir nunmehr noch

zu beschreiben haben, erreicht. Der erstere derselben besteht an jeder Schieblade

aus der Stange v''

Fig. 7, aus

dem Hebel V'', Fig. 1, 7, 10 und 15, aus der langen Stange

z'' und endlich aus dem Hebel Z'',

Fig. 6. Die

Stange v'' bildet an dem einen Ende mit einer der

Schiebestangen V', Fig. 24, und an dem

anderen mit dem horizontalen Arme des Hebels V'' ein

Gefuͤge. Die Stange z'' hingegen articulirt mit

dem senkrechten Arme des Hebels V'' und mit dem Hebel

Z''. Legt der Maschinist die Hand auf diesen

lezteren Hebel, dessen Griff man in Fig. 6 sieht, und zieht er

ihn an sich, so wird der Hebel V'' umgedreht, die Stange

v'' emporgehoben, und der Ausschnitt v' von dem am Ende des Armes x' befindlichen Zapfen, auf welchem er ruhte, befreit. Und da der andere

Hebel Z'' auf die Stange v''

der anderen Schieblade dieselbe Wirkung ausuͤbt, so sind die Schiebestangen

V' ausgehoben, wo dann die Zwinge oder Buͤchse, sie mag sich in

Ruhe oder in Thaͤtigkeit befinden, nicht mehr auf die Hebel X der Schiebladen wirken kann. Der zweite Mechanismus

besteht aus zwei Stangen X', aus zwei Hebeln X'', Fig. 6, die sich auf einer

und derselben Linie befinden, aber von einander unabhaͤngig sind, und aus den

beiden Armen oder Griffen Z, mit denen die Hebel X'' in Bewegung gesezt werden.

§. 5. Hauptresultate, den

Verbrauch und den Nuzeffect betreffend.

Der Nuzeffect einer Locomotivmaschine und das Maximum der Geschwindigkeit, die sie im

Verhaͤltnisse zu der Last, welche sie nachzieht, auf einer ebenen Bahn

erreichen kann, haͤngen hauptsaͤchlich von der Quantitaͤt Dampf

ab, welche in jedem Augenblike im Dampferzeuger hervorgebracht werden kann. Bevor

wir jedoch auf eine Berechnung der Geschwindigkeit eingehen, welche die hier

beschriebene Maschine zu erreichen im Stande ist, wollen wir hier zur Vergleichung

die directen Versuche des Hrn. N. Stephenson und die

Resultate anfuͤhren, welche sich aus der praktischen Anwendung zweier seiner

Maschinen ergaben. Diese Maschinen sind der Rocket,

welcher im Jahre 1829 bei dem auf der Liverpool-Manchester-Eisenbahn

abgehaltenen Concurse den Preis gewann, und der Arrow,

welcher auf derselben Bahn regelmaͤßig 15 Meilen in der Zeitstunde

zuruͤklegt. Wir entlehnen diese Resultate aus der im Jahre 1832 erschienenen

zweiten Ausgabe von Wood's vortrefflicher Abhandlung

uͤber die Eisenbahnen.

Hr. Stephenson ließ 38 Minuten lang Wasser in einem

kleinen, dem Kessel der Locomotivmaschine vollkommen aͤhnlichen Kessel

sieden; das Wasser, welches die Heizkammer umgab, communicirte nicht mit dem die

Roͤhren umfließenden Wasser; und der in jedem einzelnen Fache oder in jeder

Kammer erzeugte Dampf konnte frei durch Oeffnungen, welche in dem oberen Theile

angebracht waren, entweichen. Die der strahlenden Waͤrme ausgesezte

Oberflaͤche der Heizkammer betrug 6 Quadratfuß, die der Flamme und den

Producten der Verbrennung ausgesezte Oberflaͤche der Roͤhren hingegen

betrug 24 1/2 Quadratfuß. Das in der ersten Kammer verdampfte Wasser belief sich auf

6, jenes in der zweiten Kammer hingegen auf 8 Gallons. Ein Fuß durch Ausstrahlung

erhizter Heizoberflaͤche verdampft demnach in einer Zeitstunde 10/6 Gallons

Wasser, waͤhrend ein Fuß direct erhizter Heizoberflaͤche innerhalb

derselben Zeit nur 3/6 Gallons verdampft. Die Verdampfungskraft betraͤgt demnach

in lezterem Falle nur 3/10 von jener in ersterem Falle. Verwandelt man diese Masse

in Meter und Kilogrammen, so ergibt sich, daß ein Quadratmeter der strahlenden

Waͤrme ausgesezter Oberflaͤche in einer Minute 1,35 Kil. Wasser

verdampft, waͤhrend eine gleiche Oberflaͤche, die der directen

Einwirkung der Flamme ausgesezt gewesen ist, innerhalb derselben Zeit nur 0,4 Kil.

verdampft. Hr. Wood fuͤgt bei, daß das Feuer

waͤhrend dieses Versuches nur von sehr geringer Intensitaͤt war, und

daß sich, wenn man dasselbe so geschuͤrt haͤtte, wie es an den

Locomotivmaschinen gewoͤhnlich zu geschehen pflegt, leicht ein doppelt so

großes Resultat haͤtte erzielen lassen; d.h., daß man mit jedem Quadratmeter

durch Ausstrahlung erhizter Oberflaͤche in einer Minute 2,70 Kil. Wasser

haͤtte verdampfen koͤnnen.

An dem Rocket hatte die durch Ausstrahlung wirkende Heizoberflaͤche der

Heizkammer 20 Quadratfuß; an den 25 3zoͤlligen Roͤhren des Kessels

betrug die direct erhizte Heizoberflaͤche 117,8 Quadratfuß. Stuͤndlich

waren 325 Pfd. Avoir dup. Kohks verbrannt, und 185

Gallons Wasser verdampft. Rechnet man nach obigem Verhaͤltnisse von 3/10 die

Oberflaͤche der Roͤhren zu jener der Heizkammer, so ergibt sich eine

Gesammtoberflaͤche von 20 + 117,8 × 0,3 = 55,3 Quadratfuß.

An dem Arrow betrug die durch Ausstrahlung erhizte Heizoberflaͤche der

Heizkammer 20 Quadratfuß; die direct erhizte Oberflaͤche der 92

2zoͤlligen Kesselroͤhren hingegen 282,7 Quadratfuß. Die

stuͤndlich verbrannten Kohks beliefen sich auf 450 Pfd., und die

Quantitaͤt des verdampften Wassers auf 275 Gallons. Die

Gesammtheizoberflaͤche nach obigem Verhaͤltnisse reducirt betrug hier:

20 + 282,7 × 0,3 = 104,8 Quadratfuß.

Diese Maaße auf franzoͤsische Maaße reducirt, ergeben sich fuͤr den

Rocket ein stuͤndlicher Verbrauch von 147,52 Kilogr. Kohks, eine Verdampfung

von 840,5 Kilogr. Wasser in der Stunde und von 14 Kilogr. in der Minute, eine

reducirte Heizoberflaͤche von 5,14 Meter, eine Verdampfung von 2,72 Kilogr.

Wasser per Minute und Quadratmeter, und 5,68 Kilogr.

Wasser, die mit einem Kilogr. Kohks verdampft werden. An dem Arrow ergaben sich ein

stuͤndlicher Verbrauch von 204,26 Kohks, eine Verdampfung von 1249,4 Kilogr.

Wasser per Stunde, und von 20,8 Kilogr. per Minute, eine reducirte Heizoberflaͤche von

9,74 Meter, eine Verdampfung von 2,14 Kilogr. Wasser per

Minute und Quadratmeter, und 6,12 Kilogr. Wasser, die mit einem Kilogr. Kohks

verdampft werden.

An den uͤbrigen Stephenson'schen Maschinen gibt ein

Kilogr. Kohks im

Allgemeinen gleichfalls 5 bis 6 Kilogr. Wasserdampf; da jedoch die

Heizoberflaͤche nicht angegeben ist, so laͤßt sich nicht ermitteln, ob

sie eben so wie der Rocket und der Arrow in jeder Minute per Quadratmeter reducirter Heizoberflaͤche beilaͤufig 2 1/2

Kilogr. Dampf erzeugen.

Nach diesen Resultaten wollen wir das Maximum der Geschwindigkeit berechnen, welche

die hier beschriebene Maschine erreichen kann; und zu diesem Behufs

vorlaͤufig die Dimensionen jener Theile angeben, mit deren Huͤlfe der

Dampf seine Wirkung ausuͤbt.

Laͤngenmaaße. Der Kolben hat 0,30 Meter im

Durchmesser; der Kolbenhub, der der doppelten Bahn der Kurbel gleichkommt, hat 0,44

Meter; der Durchmesser der Raͤder von dem Punkte aus, an welchem sie die

Schienen beruͤhren, betraͤgt 1,34 Meter; der Umfang der Raͤder

mißt 4,21 M.; der innere Durchmesser der 100 Roͤhren mißt 0,035 und der

aͤußere 0,044 Meter; deren Laͤnge belaͤuft sich auf 2,15 M.;

die Hoͤhe der Seitenplatten der Heizkammer betraͤgt 1, und deren

Breite 0,50 M.; die vorderen und hinteren Platten messen einen Meter in der

Hoͤhe und eben so viel in der Breite.

Flaͤchenmaaße. Die Durchschnittsflaͤche der

Kolben mißt 0,07068 M.; die Oberflaͤche des Rostes 0,45 M.; der innere

Durchschnitt der 112 Roͤhren 0,1077 M.; die Oberflaͤche des

Feuerheerdes oder der Heizkammer 3,1 M., und jene der 112 Roͤhren endlich 28

Meter.

Inhaltsmaaße. Jeder Cylinder faßt 31,10 Liter: alle vier

zusammen also 124,40 Lit.; die Wassermenge, welche in dem Kessel enthalten ist, wenn

derselbe bis zu dem aus Fig. 8 ersichtlichen

Niveau gefuͤllt ist, betraͤgt 1200 Liter.

Gewichte. Die Maschine selbst wiegt in metrischen Tonnen

6,5 Tonnen; mit dem im Kessel enthaltenen Wasser und mit der Kohle, die sich auf dem

Roste befindet, wenn die Maschine arbeitet, 8 Tonnen. Der Munitionswagen wiegt 4

Tonnen.

Preise. Die Maschine kostet 15,000 Fr.

Berechnung der Geschwindigkeit, wenn der Dampf die

hoͤchste Spannung, 50 Pfd. Avoir dup. per

englischen Quadratzoll, oder einen Druk von 4,4 Atmosphaͤren

erreicht.

Temperatur 148,2°; Spannung des Dampfes 4,4 Atmosphaͤren; Gewicht von

einem Liter Dampf 0,002292 Kilogr. Um die beiden Cylinder zum Behufe eines doppelten