| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zur Papierfabrication, worauf sich Thomas Barratt, Papierfabrikant von St. Mary Cray in der Grafschaft Kent, am 31. Aug. 1830 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXI., S. 91 |

| Download: | XML |

XXI.

Verbesserungen an den Maschinen zur

Papierfabrication, worauf sich Thomas Barratt, Papierfabrikant von St. Mary Cray in der Grafschaft

Kent, am 31. Aug. 1830 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Januar 1836, S.

283.

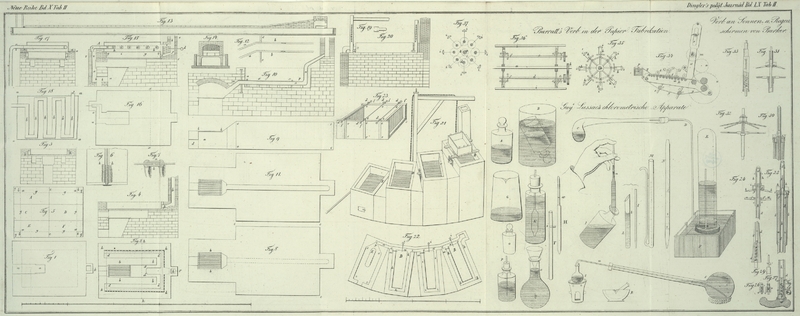

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Barratt's verbesserte Maschine zur Papierfabrication.

Die unter obigem Patente begriffene Erfindung bezwekt Fabrikation von endlosem

Papiere, an welchem die Wassermarken und Namen der Fabrikanten bemerkbar sind, so

daß dasselbe in jeder Hinsicht dem in einzelnen Bogen mit Formen ausgehobenen

Papiere aͤhnlich ist.

Fig. 34 gibt

eine Durchschnittsansicht der arbeitenden Theile einer Maschine, welche dieser

Erfindung gemaͤß gebaut ist. a, a ist eines der

Seitengestelle, welches mit einer hohlen Spindel an der Haupttreibwelle der Maschine

b aufgehaͤngt ist. Von dieser Welle her

erhaͤlt durch ein gehoͤriges Raͤderwerk auch die kleine

oberhalb befindliche Welle c Bewegung mitgetheilt. An

dieser lezteren Welle sind zwei Excentrica d aufgezogen,

welche sich in den Ausschnitten oder Fenstern e der

Seitengestelle bewegen, und welche dem Rahmen jene schwingende Bewegung mittheilen,

die zur gleichmaͤßigen Vertheilung des uͤber das endlose Drahtgitter

g stroͤmenden Zeuges erforderlich ist. Auf diesem Gewebe sind in

gleichen Entfernungen von einander die Namenszuͤge des Fabrikanten oder

andere beliebige Zeichen angebracht, und diese Entfernungen entsprechen der

Groͤße, welche man den Papierbogen zu geben gesonnen ist. Das Drahtgewebe

ruht auf einer Reihe von Walzen h, h, h, die nur von

kleinem Durchmesser sind, damit dem Zeuge rasch das Wasser entzogen wird. Um diesen

Zwek noch mehr zu erreichen, sind zwischen den Walzen kleine metallene Gabeln oder

Conductoren befestigt. Die Bodenwalze l wird durch die

Zahnraͤder m, n und o, die durch punktirte Linien angedeutet sind, von der Haupttreibwelle b her so in Bewegung gesezt, daß das endlose Drahtgewebe

die gehoͤrige Bewegung erhaͤlt. p ist der

Zeugtrog, und q ein von demselben auslaufender Schurz,

der den Zeug auf das endlose Drahtgewebe leitet. r, r

sind zwei Spannungswalzen, die sich mittelst der Arme s,

s so stellen lassen, daß das uͤber die Walzen laufende Gewebe

gehoͤrig gespannt ist.

Der Riemen t laͤuft uͤber Walzen und

uͤber eine kleine Rolle, die sich an einer Spindel befindet, welche von einem

Arme des Gestelles getragen wird. Dieser Riemen wird mittelst eines Riggers von der

Haupttreibwelle der Maschine her in Bewegung gesezt; und durch ihn wird jener Theil

des Drahtgewebes, uͤber den er zu liegen kommt, frei von Zeug erhalten, so

daß hiedurch die Groͤße jedes einzelnen Blattes Papier beschraͤnkt

werden kann. Dadurch also, daß man in verschiedenen Entfernungen von einander solche

Riemen uͤber Walzen und Rollen laufen laͤßt, kann man Papierbogen von

jeder beliebigen Breite erzeugen.

Wenn der aus dem Zeugtroge p uͤber den ledernen

Schurz q fließende, und durch Wasser gehoͤrig

verduͤnnte Zeug auf das endlose Drahtgewebe gelangt, so sezt er auf diesem

seine Fasern ab, und erzeugt dadurch ein Blatt Papier von gleichfoͤrmiger und

dichter Textur, welches, indem es unter der Drukwalze w

durchlaͤuft, sein Wasser verliert, an Festigkeit gewinnt, und dann wie in den

gewoͤhnlichen Papierfabriken an die Trokenwalzen laufen kann.

Das Maschinenpapier wird gewoͤhnlich auf einen Haspel gewunden, von welchem

man es dadurch abzunehmen pflegt, daß man es in der Richtung der Achse des Haspels

quer durchschneidet. Da jedoch bei diesem Verfahren die auf einander folgenden Lagen

immer laͤnger werden, indem durch das Aufwinden der Durchmesser des Haspels

zunimmt, so kann diese Methode hier in diesem Falle, wo das Papier in Bogen

zerschnitten werden muß, die genau eine und dieselbe Groͤße haben, und an

denen sich die Marke genau an einer bestimmten Stelle befindet, nicht in Anwendung

kommen. Der Patenttraͤger erfand demnach einen sogenannten

Compensationshaspel, dessen Durchmesser sich bei jeder Umdrehung genau um so viel vermindert, als die

Dike eines Blattes Papier betraͤgt.

Diesen Haspel zeigt Fig. 35 vom Ende her gesehen und zum Theil im Durchschnitte. Fig. 36 ist

ein Langendurchschnitt; Fig. 37 zeigt das

arbeitende Raͤderwerk. Wenn sich der Haspel um die stationaͤre Achse

a dreht, an deren Ende sich das Rad b befindet, wird das an der Welle d befindliche Stirnrad c umgetrieben; und da

diese Welle d durch entsprechende Raͤder mit den

anderen aͤhnlichen Wellen in Verbindung steht, so erhaͤlt hiedurch das

Ganze eine gehoͤrige kreisende Bewegung. An jeder dieser Wellen ist

naͤmlich ein Winkelrad f angebracht, welches in

aͤhnliche an den Radien des Rades befindliche Winkelraͤder eingreift.

Die aͤußeren Theile dieser Radien oder Arme, an denen die Haspelrippen i befestigt sind, stehen durch Schraubenbuͤchsen

mit den inneren Theilen dieser Radien in Verbindung, und da durch die Umdrehungen

der Raͤder auch die Schrauben umgedreht werden, so werden sich nothwendig die

Arme oder Radien und damit also auch der Durchmesser des Haspels verlaͤngern

oder verkuͤrzen.

Bevor das Papier aufgehaspelt wird, muͤssen die Arme des Haspels so gestellt

werden, daß die Entfernung einer Haspelrippe von der anderen genau den Dimensionen

entspricht, welche man den Papierbogen geben will. Auch muͤssen die

Durchmesser der Raͤder b und c so berechnet seyn, daß durch die Umdrehungen der

Winkelraͤder die Arme h des Haspels bei jeder

Umdrehung genau um so viel verkuͤrzt oder eingezogen werden, als die Dike des

aufgewundenen Papiers betraͤgt. Wird das auf diese Weise auf den Haspel

gewundene Papier endlich bei den einzelnen Haspelrippen durchgeschnitten, so werden

saͤmmtliche Bogen genau gleiche Groͤße bekommen, auch wird sich die

Marke immer an einer und derselben Stelle befinden.

Der Patenttraͤger bemerkt, daß er sich nicht bloß auf die Anwendung dieses

Compensationshaspels zum Aufhaspeln und Durchschneiden von Papier mit Wassermarken

beschraͤnkt, sondern daß er denselben auch bei der Behandlung von

gewoͤhnlichem endlosen Papiere benuzt, indem hiedurch die Abfalle erspart

werden, die sich sonst nothwendig ergeben muͤssen, wenn das Papier gleiche

Groͤße bekommen soll.

Der Erfinder gruͤndet seine Patentanspruͤche auf folgende 6 Punkte: 1)

auf die Aufhaͤngung der Maschinerie an einer hohlen Spindel, und auf die

Bewirkung der vibrirenden Bewegung durch Excentrica; 2) auf die Anwendung kleinerer

Walzen als bisher gebraͤuchlich waren, um dem Zeuge das Wasser zu entziehen;

3) auf die Anwendung von

Conductoren aus Draht zwischen diesen Walzen; 4) auf die Erzeugung von Papier von

verschiedener Breite in einer und derselben Maschine durch Regulirung der Riemen

nach dieser Breite; 5) auf die Anbringung der Marken in dem endlosen Drahtgewebe, um

auf diese Weise Papier zu fabriciren, welches dem mit der Hand ausgehobenen

vollkommen aͤhnlich ist; 6) endlich auf die Erfindung des beschriebenen

Compensationshaspels.

Tafeln