| Titel: | Verbesserungen an den Regen- und Sonnenschirmen, worauf sich Joseph Barker, Gentleman von Southampton-Street, Camberwell, Grafschaft Surrey, am 25. März 1825 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXII., S. 95 |

| Download: | XML |

XXII.

Verbesserungen an den Regen- und

Sonnenschirmen, worauf sich Joseph

Barker, Gentleman von Southampton-Street, Camberwell, Grafschaft

Surrey, am 25. Maͤrz 1825 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Januar 1836, S.

271.

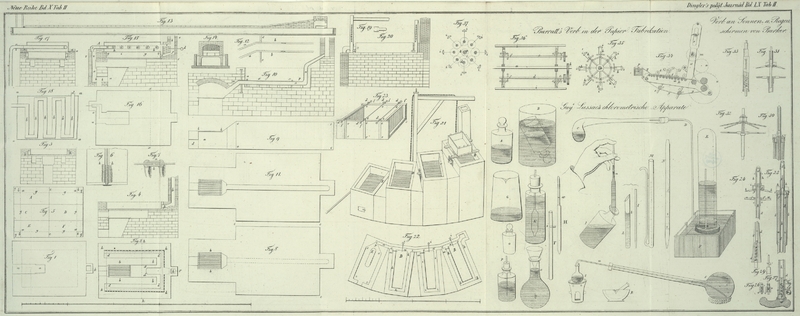

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Barker's verbesserte Regen- und Sonnenschirme.

Der erste Zwek gegenwaͤrtiger Verbesserungen an den Regen- und

Sonnenschirmen besteht darin, daß ich innen die zum Ausspannen dienenden kleinen

Stangen beseitige, damit diese Vorrichtungen mehr Schuz gegen Regen und Sonne

gewaͤhren, als es gewoͤhnlich der Fall ist. Die zweite Aufgabe, die

ich mir sezte, war: das Oeffnen und Schließen der Schirme so zu bewerkstelligen, daß

es leichter und schneller geschehen kann, als gewoͤhnlich. Durch Beseitigung

der Spannstangen ist man im Stande die Schirme dichter an den Kopf zu bringen, ohne

daß man befuͤrchten muß, mit dem Hute oder der sonstigen Kopfbedekung

bestaͤndig gegen diese Stangen zu stoßen. Das Oeffnen oder Schließen meiner

Regen- und Sonnenschirme geschieht entweder mittelst einer Schraube, oder

durch eine Verbindung einer Schraube mit einem Schieber, oder durch eine Zahnstange

und ein Getrieb, welches in oder zunaͤchst an dem Griffe des Schirmes

angebracht ist, indem diese Apparate auf eine Stange oder eine Roͤhre wirken,

die sich von diesen Vorrichtungen aus innerhalb des Rohres oder der Roͤhre,

die den Stiel des Schirmes bildet, bis an das obere Ende empor erstrekt, und

daselbst mit einer Art von Hut, an welchem die Ausspanner befestigt sind, in

Verbindung steht. Die Schirme lassen sich auf diese Weise mit groͤßter

Leichtigkeit und Geschwindigkeit oͤffnen und schließen; und wenn sie

geschlossen sind, so werden die Staͤbchen gehindert wieder aus einander zu

treten, indem der Hut, an welchem die Ausspanner befestigt sind, uͤber die

Schultern, die an den metallenen Enden angebracht sind, schließt. Sollte man es

fuͤr noͤthig halten, so koͤnnten die Staͤbchen

uͤberdieß auch noch durch einen Ring, der sich uͤber den Hut und die Enden der Ausspanner

herab erstrekt, dicht an den Stiel des Regenschirmes gehalten werden.

Fig. 24 ist

ein Durchschnitt durch den Stiel und den Griff eines Schirmes, woraus man die

meisten zur Erlaͤuterung meiner Verbesserungen noͤthigen Theile

ersieht. Die Staͤbchen sind ausgespannt, oder in jener Stellung, die sie

haben, wenn der Schirm geoͤffnet worden ist. Fig. 25 zeigt einen

anderen aͤhnlichen Schirm, an welchem man die Staͤbchen

zusammengelegt, und zur Verhuͤtung ihres Auseinanderfallens durch den Hut und

einen Ring zuruͤkgehalten sieht, indem an dieser Art von Schirmen der

gewoͤhnliche Federhaken nicht anwendbar ist.

a, a sind die Fischbeinstaͤbchen; b, b die Ausspanner; c ist

der Haken des Griffes, und d, d der hohle Stiel. Die

Fischbeinstaͤbchen sind an dem Rade oder an dem ausgekerbten Kranze e, welcher sich an dem oberen Ende befindet, mittelst

eines Drahtes befestigt, der durch Loͤcher gezogen ist, welche an den Enden

der Staͤbchen in den metallenen Spizen oder Stiefeln f, f angebracht sind, gleichwie dieß an den gewoͤhnlichen Schirmen

der Fall ist. Der Kranz e ist auf solche Weise schief an

den Stiel d genietet, daß die Nieten, wenn man sich

solcher zur Befestigung bedient, dem Durchgange des Stabes durch den hohlen Stiel

durchaus nicht hinderlich sind.

Die Ausspanner b stehen an dem einen Ende mit den

Fischbeinstaͤbchen a in Verbindung,

waͤhrend sie an dem anderen Ende, welches gabelfoͤrmig oder anders

gebildet seyn kann, an dem Hute g, g festgemacht sind,

und zwar mittelst Draͤhten, welche durch Loͤcher in den

gabelfoͤrmigen oder oberen Enden der Ausspanner gezogen werden. Der Hut g ist an die Roͤhre h

geloͤthet, und diese schiebt sich frei an dem oberen Theile des Stieles; sie

fuͤhrt auch den Ring i, der spaͤter

beschrieben werden soll, und der sich eine kurze Streke entlang an der Roͤhre

h schieben laͤßt.

Der Ring i steht durch, einen starken Stift oder eine

Niete j mit dem inneren Stiele k in Verbindung. In dem oberen Theile des Stieles sind zwei lange Spalten

l, in der Roͤhre h hingegen zwei kurze Spalten oder Fenster angebracht, in denen sich der

Zapfen j auf und nieder bewegen kann, je nachdem der

Regenschirm geoͤffnet oder geschlossen wird. Das untere Ende des Stieles k ist fest mit Nieten oder auf andere Weise an der

Roͤhre m befestigt, in der sowohl die

Mutterschraube n, n, als auch die beiden Fuͤhrer

0,0, die man in Fig. 26 und 27 einzeln fuͤr

sich abgebildet sieht, festgemacht sind. Diese Fuͤhrer o, o bewegen sich in Falzen oder Rinnen, welche zu diesem Behufe in dem

unteren oder Griffstuͤke des Schirmstieles angebracht sind. q ist ein Halsring oder ein Aufhaͤlter, den man

in Fig. 28

abgebildet sieht, und der mit Nieten oder auf andere Weise an dem Ende des

Schirmstieles festgemacht ist. r ist die Spindel und s das Gewinde der maͤnnlichen Schraube, und diese

Spindel ist auf eine sichere Weise mit Nieten oder sonst anders an dem Haken c befestigt. An der Spindel r befindet sich auch der zweite Aufhaͤlter t, der in Fig. 29 einzeln abgebildet ist, mit Nieten festgemacht.

Der Zwek dieser Aufhaͤlter ist, zu verhuͤten, daß die Schraube beim

Oeffnen des Schirmes nicht eher zuruͤkwirken kann, als bis der Schirm

vollkommen ausgespannt ist. In lezterem Falle wird der Schirm dadurch offen

erhalten, daß die Schulter einer in dem Gewinde der Mutterschraube befindlichen

Auskerbung u in eine entsprechende, in dem Gewinde der

maͤnnlichen Schraube s befindliche Auskerbung v einfaͤllt, wie in Fig. 24 angedeutet ist.

Das Stuͤk q haͤlt, indem es an dem Stiele

befestigt ist, den Druk, den der Schirm, wenn er ausgespannt ist, nach Abwarts

ausuͤbt, auf; und die Schulter w der

Schraubenspindel r verhindert, indem sie sich gegen den

Bodentheil bewegt, daß die maͤnnliche Schraube nicht weiter in den Stiel

gezogen wird, als noͤthig ist, damit die beiden Stuͤke q und t beim Umdrehen der

maͤnnlichen Schraube an einander voruͤbergehen koͤnnen.

Nach Vorausschikung der Beschreibung der einzelnen Theile will ich nunmehr versuchen

zu zeigen, wie dieselben beim Oeffnen und Schließen der Schirme arbeiten. Wenn der

Schirm geschlossen ist, so haben sich die inneren schief abgedachten Seiten des

Hutes g uͤber den schiefen Enden der Stiefel oder

Spizen f, wie Fig. 25 zeigt,

geschlossen, und dadurch sind die Fischbeinstaͤbchen gehindert aus einander

zu fallen. Zu noch groͤßerer Sicherheit ist auch noch der Ring i angebracht, der uͤber den Hut g und uͤber die Enden der Ausspanner b herabgezogen ist und das Ganze in dieser Stellung

erhaͤlt. Will man den Schirm ausspannen, so dreht man den Griff c nach Rechts herum, wo sich dann die Spindel r, die maͤnnliche Schraube s und der Aufhaͤlter t gleichfalls

umdrehen werden, so daß die maͤnnliche Schraube auf die Mutterschraube n wirkt, und dieselbe zwingt zugleich mit dem inneren

Stiele k emporzusteigen, indem die Mutterschraube n durch die Fuͤhrer o

und die Falzen oder Furchen p verhindert ist sich

umzudrehen. Der Stiel k fuͤhrt hiebei, indem er

emporsteigt, zuerst den Ring i mit sich; und sobald

dieser uͤber die Enden der Ausspanner bis in jene Stellung emporgelangt ist,

welche man in Fig.

25 durch Punkte angedeutet sieht, wird sich der Zapfen oder die Niete in

der furzen Spalte der Roͤhre h so weit empor

bewegt haben, daß die

Fischbeinstaͤbchen ausgespannt werden koͤnnen. Dieß Leztere geschieht,

indem man den Stiel k noch weiter emporhebt, und damit

auch den Ring i, die Roͤhre h und den Hut g empor

bewegt, so daß lezterer die Ausspanner aufzieht, und dadurch die

Fischbeinstaͤbchen in die aus Fig. 24 ersichtliche

Stellung bringt. Sobald die Auskerbung u der Schraube

n mit der Auskerbung v

der Schraube s in Beruͤhrung kommt, wird der

Schirm hinreichend ausgespannt seyn, wo dann die Auskerbung die Ruͤkkehr der

Mutterschraube verhindert, so daß der Schirm folglich ausgespannt bleibt.

Will man hingegen den Schirm schließen, so dreht man den Griff nach entgegengesezter

Richtung, wo dann die beiden Auskerbungen u und v aus einander treten werden, und die Mutterschraube

leicht der Bewegung der maͤnnlichen Schraube folgen wird, indem sie durch die

Kraft des Schirmes und seines Ueberzuges niedergedruͤkt wird. Die an den

beiden Aufhaͤltern q und t befindlichen Auskerbungen werden an einander voruͤbergehen,

waͤhrend die maͤnnliche Schraube umgedreht wird. Durch weitere

Bewegung der maͤnnlichen Schraube wird endlich der Hut g und der Ring i in die aus Fig. 25 ersichtliche

Stellung herab gebracht.

Fig. 30 und

31 sind

Durchschnitte des oberen Theiles eines Schirmes, woran der Hut g und der Ring i etwas

modificirt sind. Fig. 30 zeigt die Theile in der Stellung, die sie haben, wenn der Schirm

geschlossen ist, waͤhrend man sie in Fig. 31 in ausgespanntem

Zustande ersieht. Hier endet sich der Stiel des Schirmes an der oberen Seite des

oberen Kranzes e, und sowohl der Hut g als die Roͤhre h

sind so aufgezogen, daß sie sich an dem inneren Stiele k

anstatt an dem Schirmstoke schieben, wie dieß bei der ersten Art von Regenschirmen

der Fall war. Der Hut i ist an einem Stuͤke Rohr

oder an einer Roͤhre befestigt, welche dem Stoke gleich ist, und welche

mittelst einer Niete eine kurze Streke ober dem Hute g

an dem inneren Stiele k befestigt ist.

Ist ein Regenschirm dieser Art geschlossen, so befinden sich die einzelnen Theile in

der aus Fig.

30 ersichtlichen Stellung; dreht man hingegen die maͤnnliche

Schraube um, so daß der innere Stiel k emporsteigt, so

wird zuerst der Ring i mit dem oberen Theile des Stieles

emporgehoben werden; und sobald der Ring i von den

Fischbeinstaͤbchen und Ausspannern frei geworden ist, wird der Grund der

kurzen in dem Stiele k befindlichen Spalte mit der Niete

j in Beruͤhrung kommen, wo dann der Hut g emporgehoben und damit das Ausspannen der

Staͤbchen bewirkt werden wird. Dreht man den Griff nach entgegengesezter

Richtung, so wird der Schirm dagegen auf dieselbe Weise, auf welche dieß fruͤher

angedeutet wurde, geschlossen werden.

Fig. 32 zeigt

den oberen Theil eines Schirmes, woran eine andere Modification der

Patentvorrichtung angebracht ist, von Außen. Hier sind naͤmlich die

Ausspanner nicht an dem Hute g, wie dieß bei den

fruͤheren Vorrichtungen der Fall war, sondern an einem verschiebbaren Ringe

x befestigt, der sich außer dem Ringe i befindet. Der Ring i ist,

wenn der Schirm geschlossen ist, uͤber die Enden der

Fischbeinstaͤbchen herabgezogen; so wie hingegen der Stiel k emporgehoben wird, steigt auch der Ring i empor, so daß die Staͤbchen frei werden, und

bei weiterem Emporsteigen des Ringes, wobei die an dem hohlen Theile des Ringes

befindliche Randleiste den Ring x aufnimmt, ausgespannt

werden koͤnnen, wie man sie in Fig. 9 ersieht. Zieht man

den Stiel hingegen herab, so tritt die entgegengesezte Bewegung ein.

Fig. 33 zeigt

eine Vorrichtung, an der die zum Heben und Senken des Stieles k dienende Bewegung durch Verbindung der Schieber- mit der

Schraubenbewegung hervorgebracht wird. Hier In diesem Falle fuͤhrt der innere

Stiel k die eine der Schrauben n, waͤhrend die andere s mit dem oberen

Ende der Spindel r, die in dem Griffe festgemacht ist,

in Verbindung steht. Fig. 33 zeigt die Theile

in der Stellung, die sie haben, wenn der Schirm geoͤffnet ist. d ist der Stiel des Schirmes, an dessen unterem Ende

eine Roͤhre befestigt ist. y ist eine

Roͤhre, die einen Theil des Griffes ausmacht, und die je nach dem Geschmake

des Fabrikanten auf irgend eine beliebige Art und Weise uͤberzogen werden

kann. q ist der Aufhaͤlter fuͤr die

Schrauben, welche hier in diesem Falle keiner Auskerbungen beduͤrfen. z ist eine Art von Bajonnetbefestigung, die dadurch

gebildet wird, daß sich ein Zapfen, welcher an dem Ende des Stieles d aus der Roͤhre hervorragt, in einer in der

Roͤhre y angebrachten Spalte bewegt. Will man

diesen Schirm ausspannen, so haͤlt man dessen Stiel mit der einen Hand, und

dreht die Roͤhre y etwas weniges nach Links, so

daß der Zapfen aus der an dem oberen Ende der Spalte befindlichen Auskerbung frei

gemacht wird; dann erst bewegt man die Roͤhre oder den Griff y nach Aufwaͤrts, wodurch der Ring i entfernt und der Schirm zum Theil geoͤffnet

wird. Ist der Zapfen am Grunde der Spalte z angelangt,

so wird der Haken des Griffes nach Rechts umgedreht, wo dann die Schrauben in

Thaͤtigkeit kommen werden, und wo dann der Schirm vollkommen ausgespannt ist,

sobald die Auskerbungen u und v mit einander in Beruͤhrung kommen, wie dieß in der Zeichnung

angedeutet ist. Um diese Zeit befindet sich der Zapfen in der Auskerbung am unteren

Ende der Spalte z. Die Schraube n wird durch

Fuͤhrer, die in Fugen, welche sich in der Roͤhre y befinden, auf- und niedersteigen, sich

umzudrehen verhindert.Wir muͤssen hier bemerken, daß in den Originalabbildungen sowohl an

dieser Fig.

33, als an einigen der vorhergehenden Figuren mehrere der

einzelnen Theile nicht mit den entsprechenden Buchstaben bezeichnet

sind.A. d. R.

Fuͤr den Arbeiter bemerke ich, daß ich die Ausspanner an dem in den Hut

eingesezten Ende gabelfoͤrmig bilde, um den Fischbeinstaͤbchen mehr

Staͤtigkeit zu geben. Die Ausspanner koͤnnen fuͤr Sonnenschirme

2 bis 6 und fuͤr Regenschirme 6 bis 11 Zoll Laͤnge haben; sind sie

sehr kurz, so muß man die Fischbeinstaͤbchen an der einen Seite des unteren

Dritthelles etwas verduͤnnen. Bringt man einen Ring in Anwendung, so ist es

besser, wenn man den Schirmen gleich den gewoͤhnlichen Sonnenschirmen eine

Woͤlbung gibt; bedient man sich hingegen keines Ringes, so kann der Ueberzug

wie an den gewoͤhnlichen Regenschirmen angebracht und am Scheitel mit einer

ausgebauchten oder glokenfoͤrmigen Zwinge, welche mit schiefen Nieten oder

einer Schraube in der Roͤhre h befestigt wird,

bedekt werden.

Beim Zusammensezen der Schirme hat man zu beruͤksichtigen, daß, indem sich der

Aufhaͤlter q zwischen dem Aufhaͤlter t und der Schulter w frei an

der Spindel r zu bewegen hat, die Nieten, womit der

Aufhaͤlter q in dem Stiele befestigt wird,

fruͤher eingetrieben werden muͤssen, als der Haken c eingesezt wird. Wenn der Aufhaͤlter q zu wenig Substanz darbietet, als daß Loͤcher in

denselben gebohrt werden koͤnnten, genuͤgt es an beiden Seiten

Auskerbungen von solcher Tiefe anzubringen, daß die Nieten darin liegen

koͤnnen. Die Schraube kann aus Messing, Eisen, Stahl oder irgend einem

anderen dauerhaften Materiale verfertigt werden. Die Aufhaͤlter bestehen am

besten aus Eisen oder Stahl, in dem sie sich sonst zu leicht ausnuͤzen.

Verfertigt man die Griffe aus Elfenbein, so ist es gut, wenn man das dem Haken c zunaͤchst gelegene Ende mit einem Hute zum

Anschrauben versieht, damit dieser Hut die Enden der Furchen oder Falzen

schuͤzt, in welchen sich die Fuͤhrer zu bewegen haben. Dieser Hut wird

vor dem Haken c angesezt. Der innere Stiel kann entweder

aus einem duͤnnen Roͤhre oder aus Holz oder auch aus einer

duͤnnen Roͤhre verfertigt werden.

Ich habe hier der groͤßeren Deutlichkeit wegen mancherlei Modificationen

beschrieben, muß aber dennoch bemerken, daß ich mich auf leine bestimmte Form der

einzelnen Theile beschranke, in dem diese mannigfach abgeaͤndert werden kann.

Auch erklaͤre ich, daß ich weder das Anbringen der Ausspanner an der

Außenseite oder uͤber den Staͤbchen, noch irgend eine andere bereits

schon fruͤher bekannt gewesene Vorrichtung als meine Erfindung in Anspruch

nehme.

Tafeln