| Titel: | Beschreibung eines Apparates zur Beleuchtung mit Harzgas, welchen Hr. H. B. Chaussenot in der Baumwollspinnerei der HH. Titot, Chastellux und Comp. in Haguenau errichtete. |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXIV., S. 102 |

| Download: | XML |

XXIV.

Beschreibung eines Apparates zur Beleuchtung mit

Harzgas, welchen Hr. H. B.

Chaussenot in der Baumwollspinnerei der HH. Titot, Chastellux und Comp. in Haguenau

errichtete.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement, September 1835, S. 438.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Chaussenot's Apparat zur Beleuchtung mit Harzgas.

Die Gewinnung von Leuchtgas aus dem Harze war jederzeit mit großen Schwierigkeiten

verbunden; die schlagendsten Beweise hiefuͤr liegen in den vielen

unfruchtbaren Versuchen, welche zu deren endlicher Beseitigung angestellt

wurden.

Die Hindernisse, welche hauptsaͤchlich im Wege standen, und welche

uͤberwunden werden mußten, lagen 1) darin, daß das Harz durch eine

vorlaͤufige Operation und vor dessen Einfuͤhrung in die Apparate

verfluͤssigt werden sollte, und daß man dachte, diese Verfluͤssigung

muͤsse durch Vermengung des Harzes mit Fluͤssigkeiten, die dasselbe

aufzuloͤsen im Stande sind, wie z.B. mit Terpenthingeist oder Alkohol,Wir verweisen in dieser Hinsicht auf den Apparat des Hrn. Daniell, der das Harz mit Terpenthinoͤhl

in fluͤssigen Zustand verwandeln wollte; man findet eine Beschreibung

dieses Apparates im Polytechnischen Journal Bd. XXXIII. S. 41. Eben so erinnern

wir an die im LIII. Bd. S. 200 unseres Journales beschriebene Methode

Harzgas zu erzeugen, wofuͤr die Société d'Encouragement dem Hrn. Danré im Jahre 1834 ihre silberne Medaille

ertheilte.A. d. R. oder auch dadurch geschehen, daß man das Harz durch Destillation in ein Oehl

verwandelt. 2) darin, daß das Harz, wenn man es in festem Zustande anwendete, d.h.

wenn es nur durch die Wirkung der Waͤrme allein in fluͤssigen Zustand

verwandelt worden ist, nur mit großer Schwierigkeit auf eine ununterbrochene und

regelmaͤßige Weise in die zur Zersezung dienenden Gefaͤße eingetragen

werden koͤnnte. 3) in der großen Feuergefaͤhrlichkeit, welche alle

diese Manipulationen darboten, wenn sie nicht mit gehoͤriger Vorsicht oder

von ungeuͤbten Individuen unternommen wurden. 4) endlich in dem bedeutenden

Preise der verschiedenen, sehr complicirten, schwer zu leitenden und schwer zu unterhaltenden Apparate,

welche zu dem fraglichen Zweke in Vorschlag gebracht worden sind.

Allen diesen Schwierigkeiten hat Hr. H. B. Chaussenot

durch den Apparat abgeholfen, auf den er im Jahre 1829 ein Patent erhielt. Das Harz

erfordert hier keine vorlaͤufige Behandlung, sondern wird in rohem Zustande

in ein zur Schmelzung dienendes Gefaͤß eingetragen, in welchem es sich in

solchem Grade verfluͤssigt, daß es in die Retorten abfließen kann. Dieses

Abfließen findet ununterbrochen waͤhrend der ganzen Dauer der Operation und

so lange Gas erzeugt werden soll, auf regelmaͤßige Weise Statt. Auch

laͤßt sich an diesem Apparate mittelst eines graduirten und eigens zu diesem

Behufe eingerichteten Regulirhahnes die Quantitaͤt des innerhalb einer

bestimmten Zeit erzeugten Gases nach Belieben abaͤndern.

Die ersten Versuche des Hrn. Chaussenot erstreken sich bis

zu dem Jahre 1825 zuruͤk. Im Jahre 1826 ließ er einen Apparat erbauen, in

welchem aus Harz, welches in festem Zustande angewendet war, Gas erzeugt wurde. Das

naͤchste Jahr darauf stellte er oͤffentlich in Paris mehrere Versuche

an, die die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogen, und denen mehrere

ausgezeichnete Gelehrte der Hauptstadt beiwohnten. Am 20. Maͤrz 1828 wurden

die Fronte und einige Saͤle des Stadthauses von Dijon mit Harzgas beleuchtet,

welches ein sehr reines und sehr lebhaftes Licht gab. Am 7. Mai hoͤrte die

Akademie in Dijon einen sehr guͤnstigen Bericht uͤber diese

Beleuchtungsmethode an, indem sich deren Vortheile sowohl in Hinsicht auf den

Verbrauch an Brennmaterial, als in Hinsicht auf die Menge Gas, die eine bestimmte

Quantitaͤt Harz lieferte, als endlich in Hinsicht auf die Intensitaͤt

des Lichtes bewahrten. Der in Dijon angewendete Apparat war nicht mehr vollkommen

derselbe, dessen man sich bei den in Paris angestellten Versuchen bedient

haͤtte; der Erfinder haͤtte vielmehr in der Absicht dessen Anwendung

zu erleichtern und um zu besseren Resultaten dabei zu gelangen, mannigfache, mehr

oder minder wichtige Modificationen daran angebracht. Ohne Unterlaß seinen Zwek

verfolgend, unternahm Hr. Chaussenot endlich den Bau

eines von dem fruͤheren gaͤnzlich verschiedenen Apparates, der allen

Erfordernissen auf sehr genuͤgende Weise entsprach.

Dieser leztere im Jahre 1830 erbaute Apparat befindet sich in der Spinnerei der HH.

Titot und Chastellux in

Haguenau, und aus einem von den Eigenthuͤmern ausgestellten Zeugnisse geht

hervor: 1) daß der Apparat ununterbrochen und gut arbeitet, und sowohl in Hinsicht

auf die Schoͤnheit des Lichtes, als auf die Abwesenheit von Geruch und Rauch

bei der Verbrennung, und auf die Leichtigkeit, womit sich saͤmmtliche

Operationen verrichten lassen, vollkommen Genuͤge leistet. 2) daß durch Entzuͤndung

des zur Gaserzeugung dienenden Brennstoffes keine Feuersgefahr entstehen

koͤnne. 3) daß das Harz in demselben in trokenem Zustande und ohne eine

vorlaͤufige Destillation oder irgend eine andere vorlaͤufige

Behandlung erlitten zu haben, in Anwendung gebracht, und direct in Retorten

eingetragen wird, und zwar mittelst eines etwas kegelartig geformten Stabes, der je

nachdem er mehr oder minder hoch emporgehoben wird, den Eintritt des geschmolzenen

Harzes in die Retorte regulirt. 4) daß sich der Apparat von selbst regulirt, und

zwar mittelst eines Regulators, der die Bewegung des Stabes in einer Scheidewand, in

welcher ein Loch von gehoͤriger Groͤße angebracht ist, bestimmt. 5)

daß der Apparat einfach und mit Leichtigkeit arbeitet. 6) daß man aus einem

Kilogramm Schiffspech (brai sec) bis an 14 1/4 Kubikfuß

Gas gewann, wobei der Druk des Gasometers 16 Linien Wasser betrug. 7) daß die

Gasleitungsroͤhren niemals verlegt wurden, und daß sich an den

Austrittsmuͤndungen der Gasschnabel nie fremdartige Substanzen zeigten. 8)

daß die unter der Erde gelegten, blechernen Gasleitungsroͤhren selbst nach

vierjaͤhrigem Dienste keine Veraͤnderungen erlitten. 9) endlich, daß

das Harzgas, wenn es unverbrannt entweicht, zwar einen schwachen Terpenthingeruch

verbreitet, waͤhrend des Verbrennens aber sich als vollkommen geruchlos

bewaͤhrt, und weder auf die Metalle, noch auf irgend andere Substanzen eine

nachtheilige Wirkung aͤußert.

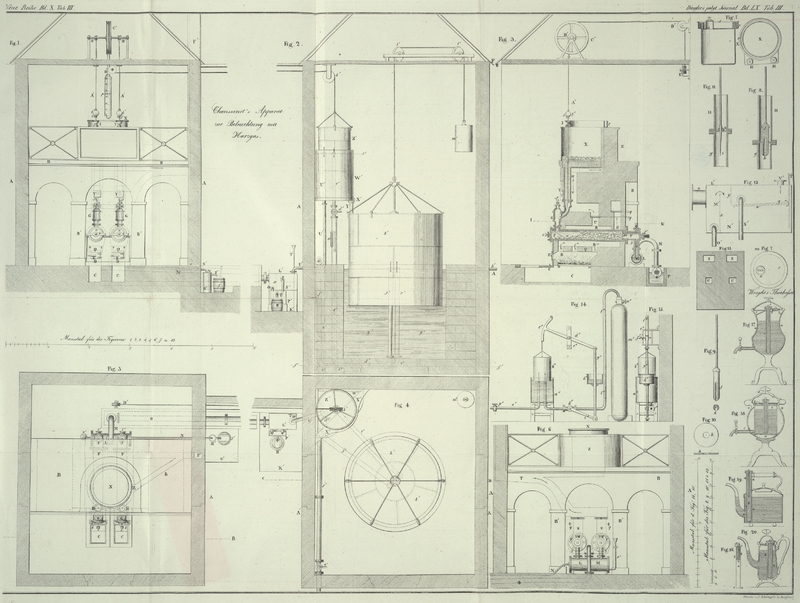

Fig. 1 zeigt

einen Fronteaufriß des zur Beleuchtung mit Harzgas dienenden Apparates, und einen

Durchschnitt nach der Linie A, B des Grundrisses, Fig. 3, des

Pavillons, in welchem er angebracht ist.

Fig. 2 ist ein

Hauptaufriß des Gasometers und der dazu gehoͤrigen Theile, und ein

Durchschnitt des Behaͤlters nach der Linie CD des Grundrisses Fig. 4.

Fig. 3 gibt

einen Hauptgrundriß des Apparates nach dem Niveau der Linie E, F, Fig.

1 und 2.

Fig. 4 ist ein

Grundriß des Gasometers nach derselben Linie E, F.

Fig. 5 zeigt

einen senkrechten Laͤngendurchschnitt des Apparates und des Ofens nach der

Linie G, H,

Fig. 3.

Fig. 6 ist ein

Aufriß des Apparates vom Ruͤken her gesehen.

Fig. 7 zeigt

das Schmelzungsgefaͤß im Grundrisse und im Durchschnitte.

Fig. 8 ist ein

senkrechter Durchschnitt des Cylinders und des cylindrischen Stabes.

Fig. 9 gibt

einen Aufriß und Durchschnitt dieses Stabes.

Fig. 10 ist

ein Grundriß und ein Durchschnitt der im Inneren des Cylinders angebrachten

Scheibe.

Fig. 11 ist

ein senkrechter Durchschnitt eines Cylinders, durch den ein kegelfoͤrmiger

Stab laͤuft.

Fig. 12 zeigt

einen Aufriß des Reinigungsgefaͤßes in groͤßerem Maßstaͤbe

gezeichnet.

Fig. 13 gibt

einen Grundriß der Canaͤle, in denen der Rauch und die erhizte Luft in den

Ofen gelangen, nach der Linie I, K

Fig. 5.

Fig. 14 ist

ein Durchschnitt eines kleinen Apparates, der zur Regulirung des Abflusses des

comprimirten Gases dient. Denselben Apparat ersieht man in Fig. 15 in einem

seitlichen Aufrisse.

An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auf gleiche

Gegenstaͤnde.

AA ist der Pavillon, in welchem der Apparat

untergebracht ist. B eine Platform, welche von den

Pfeilern B'B', die drei Bogen bilden, getragen

wird. In dem mittleren dieser Bogen befindet sich das Gemaͤuer des Ofens, in

welchem die zur Zersezung dienenden Retorten enthalten sind; die beiden benachbarten

Bogen sind frei gelassen. Der vordere Theil dieser Platform ist mit einer

Brustlehne, die sich nach deren ganzer Laͤnge erstrekt, versehen.

C, C sind die in den Boden gegrabenen

Aschenloͤcher. Die an der vorderen Seite des Ofens befindlichen

Eingaͤnge zu denselben sind mit Rahmen aus Gußeisen versehen, in welchen sich

die Verschließer oder Sperrer C'', womit man den Zutritt

der Luft unter den Heerd reguliren, oder je nach Umstaͤnden auch

gaͤnzlich unterdruͤken kann, schieben. D,

D sind die Feuerheerde mit ihren Thuͤrchen E.

F, F sind die zur Zersezung dienenden Retorten, von

denen man in Fig.

5 die eine im Langendurchschnitte ersteht. Deren vorderer Theil ist mit

einem beweglichen Pfropfe a verschlossen, und dieser

wird mittelst eines Buͤgels b, dessen abgebogene

Arme sich gegen den kreisrunden Halsring der Retorten stemmen, festgehalten. In der

Mitte dieses Buͤgels befindet sich eine Drukschraube o, womit der Pfropf a niedergedruͤkt

und auf eine unabaͤnderliche Weise festgehalten werden kann. An dem oberen

Theile der Retorte unmittelbar hinter dem Halsringe befindet sich eine Tubulatur d, auf welche ein Cylinder G

gebolzt ist. Lezterer hat oben einen halbkugelfoͤrmigen Dekel, in dessen

Mittelpunkt sich eine Oeffnung befindet, die mittelst des Stuͤkes e verschlossen ist. Auf diesen Sperrer e druͤkt eine Schraube f, welche in einem nach Ruͤkwaͤrts gebogenen Zapfenbande

angebracht ist. Durch diese Oeffnung wird eine Eisenstange gefuͤhrt, und mit

dieser kann man die Tubulirung c offen erhalten, im

Falle sich in derselben kohlige Substanzen, die dem Durchgange des fluͤssig

gewordenen Harzes hinderlich wuͤrden, anhaͤufen sollten.

In die hintere Wand des Cylinders G muͤndet eine

gebogene Roͤhre g, welche durch ein

Randstuͤk mit einem senkrechten, in das zur Schmelzung dienende Gefaͤß

ausmuͤndenden Cylinder H in Verbindung steht.

Zwischen die beiden Randstuͤke ist eine kreisrunde Platte h, deren Durchmesser jenem dieser Stuͤke

gleichkommt, gelegt; diese Platte ist gegen die Mitte hin verdikt und mit einer

kleinen Oeffnung versehen, durch welche der aus Fig. 11 ersichtliche

kegelfoͤrmige Stab i geht. Das

kegelfoͤrmige Ende des Stabes i ist nach Unten 5

bis 6 Zoll weit verlaͤngert, und laͤßt in dem Maaße als es

emporsteigt, einen groͤßeren Raum um sich herum, so daß das Harz im directen

Verhaͤltnisse mit diesem Emporsteigen mehr oder minder schnell abfließt. Es

ist dabei zu bemerken, daß das in der Platte h

angebrachte Loch gleichfalls, jedoch in umgekehrter Richtung, kegelfoͤrmig

gebildet ist, wodurch nicht nur der Durchgang des Harzes erleichtert, sondern

zugleich auch verhuͤtet wird, daß sich keine festen Substanzen um die

Oeffnung herum ansammeln koͤnnen. Wenn sich der kegelfoͤrmige Stab i gegen die Raͤnder der Oeffnung stemmt, so ist

diese vollkommen geschlossen, und es kann daher kein Harz mehr abfließen: dieser

Fall tritt ein, wenn die Operation unterbrochen wird.

Es ist ferner auch ein aus Fig. 8 und 9 ersichtlicher,

cylindrischer Stab j in Anwendung gebracht, und dieser

fuͤhrt eine Stange, die durch das zur Schmelzung bestimmte Gefaͤß und

durch das kleine Naͤpfchen I, welches ihr als

Fuͤhrer dient, laͤuft. An der einen Seite des cylindrischen Stabes ist

ein der Laͤnge nach laufender Falz oder eine Rinne k angebracht, die sich nach Oben in Form eines hohlen Kegels verengert,

wie man dieß aus Fig. 8 und 9 ersieht. Der obere Theil

dieses cylindrischen Stabes endigt sich in einen halbkugelfoͤrmigen Scheitel

und dieser ist mit einem kegelfoͤrmigen Halsstuͤke ausgestattet,

welches, indem es sich gegen die Raͤnder der Oeffnung in der Platte stemmt,

diese Oeffnung genau verschließt, sobald der Stab hinlaͤnglich weit

herabgesenkt worden ist.

Der hintere Theil der Retorte endigt sich in einem Vorstoß mit zwei Tubulirungen l, l', von denen die eine senkrecht und die andere

horizontal angebracht ist, und welche beide auf aͤhnliche Weise wie die

Tubulirung a mit einem Pfropfe verschlossen sind. Durch

diese beiden Tubulirungen erhaͤlt man zum Behufe der Reinigung Zutritt zu dem

Boden der Retorte. Unter der senkrechten Tubulirung l

und ihr gegenuͤber befindet sich eine nach Abwarts steigende Roͤhre

J, und diese steht durch hervorragende

Randstuͤke mit der Roͤhre K, die in den

horizontalen cylinderfoͤrmigen Recipienten L

untertaucht, in Verbindung. Die mit dem Inneren dieses Cylinders communicirende Roͤhre M ist nicht wie die Roͤhre K verlaͤngert, sondern sie ist abgebogen, und an der oberen Wand

des Cylinders angesezt. Die beiden Enden des Cylinders sind mit kreisrunden, mit

Bolzen befestigten Platten verschlossen.

N ist eine Roͤhre, welche etwas uͤber der

Muͤndung der Roͤhre K in den einen der

Boden des Cylinders L eintritt, und welche sich bis

außerhalb des Gebaͤudes erstrekt. Das untere Ende der Roͤhre M paßt mit einem hervorstehenden Randstuͤke an

die Verdichtungsroͤhre O, die gleichfalls aus dem

Gebaͤude hinaus bis zu dem Reinigungsgefaͤße laͤuft. P ist ein langer, mit Wasser gefuͤllter Trog, und

in diesen taucht die Roͤhre O, welche nach

Abwaͤrts geneigt an das Reinigungsgefaͤß laͤuft, unter. Diese

Roͤhre ist an dem einen gegen den Reinigungsapparat hin gelegenen Ende in den

Verdichter gekittet; waͤhrend ihr anderes Ende frei gelassen ist; sie wird in

ihrer ganzen Laͤnge von eisernen Brazen getragen. Den Trog P ersieht man in Fig. 3 in seiner ganzen

Ausdehnung.

Das Innere der Retorte ist mit Ziegel- oder Kohksstuͤken

ausgefuͤllt; diese werden mittelst eines Rostes m

an der dem Heerde gegenuͤber liegenden Seite zuruͤkgehalten, damit die

Tubulirung J nicht verlegt werde, und das Gas frei

ausstroͤmen kann. Vorne an der Retorte und unmittelbar unter der Tubulirung

d ist ein Eisenblech n

mit aufgebogenen Raͤndern, welches mittelst einiger untergelegter Baksteine

in schief geneigter Stellung erhalten wird, angebracht.

o, o sind Oeffnungen, welche zum Behufs des Durchganges

der Flammen in dem Gewoͤlbe Q angebracht sind.

R ist ein kreisrunder, die Retorte F umgebender hohler Raum, mittelst welchem die

Waͤrme auf saͤmmtliche Punkte der Retorte gleichmaͤßig

vertheilt wird. S eine Oeffnung, durch die die Luft und

der Rauch entweichen kann, und welche mit dem Schieber p, der auch zur Regulirung des Zuges und der Hize des Heerdes dient, nach

Belieben abgesperrt werden kann. In Fig. 6 sieht man die

Schieber einer jeden der beiden Retorten, und unmittelbar oberhalb ist der Canal

fuͤr den Rauch der beiden Feuerstellen durch punktirte Linien angedeutet.

U ist ein Canal, der zur Leitung jener heißen Luft,

womit der zur Schmelzung dienende Behaͤlter erhizt werden soll, bestimmt ist.

Er ist mit einem Sperrer q versehen, womit er nach

Belieben in solchem Maaße abgesperrt werden kann, als es zum Behufs der Schmelzung

des Harzes erforderlich ist. In Fig. 6 sieht man die

beiden Ringe der Stangen dieser Sperrer q. Die Form der

Oeffnungen, welche fuͤr den Durchgang der Waͤrme und des Rauches bestimmt sind, ersieht

man aus dem Grundrisse Fig. 13, welcher nach der

Linie IK des Aufrisses Fig. 5 genommen ist.

V ist der unter das Schmelzgefaͤß X fuͤhrende Canal fuͤr warme Luft. Die

Luft wird gleichmaͤßig unter dem Boden dieses Gefaͤßes vertheilt,

indem eine Scheidewand aus Baksteinen, welche auf die Kante gelegt sind, so

angebracht ist, daß die heiße Luft bestaͤndig in die Mitte geleitet und dann

gezwungen wird, sich nach allen Seiten zu verbreiten, bevor sie in den Rauchfang

uͤbergeht. Der Zug und die Circulation sind um so lebhafter, je nachdem die

Sperrer q, q mehr oder weniger verschlossen sind. Der in

dem Canale V angebrachte Vertheilungscylinder H wird von allen Seiten erhizt, indem er von der Mauer

des Ofens getrennt ist. Der Canal hat keine Communication mit der zweiten Retorte,

die durch ein Gemaͤuer aus Baksteinen davon getrennt ist. In Fig. 1 ist die Einrichtung

und Anordnung dieser Canale durch punktirte Linien angedeutet.

Y sind Thuͤrchen mit Falzen, durch welche man, im

Falle die Temperatur den verlangten Grad uͤberstiege, kalte Luft eintreten

lassen kann. Je nachdem man diese Thuͤrchen mehr oder weniger weit

oͤffnet, lassen sich die Wirkungen der Waͤrme nach Belieben

abaͤndern.

Das Schmelzungsgefaͤß X ist mit einem

Ziegelgemaͤuer umgeben, durch welches dasselbe nicht nur fixirt wird, sondern

welches auch die an den Boden des Gefaͤßes gelangende Waͤrme

zusammenhaͤlt. Der obere und kreisrunde Rand dieses Gefaͤßes ist mit

einer Rinne r umgeben, in welcher Wasser enthalten ist,

und die zur Aufnahme der Raͤnder des Dekels s,

dessen hohler Boden mir Wasser angefuͤllt ist, dient. Diese hydraulische

Schließung ist in Fig. 7 ersichtlich. In der Nahe des einen der Raͤnder des Dekels

ist eine kreisrunde Oeffnung t angebracht, auf der sich

ein Kreis von gleichem Durchmesser befindet; lezterer ist seinerseits mit einem

Dekel u versehen, der mit einem Griffe oder Henkel

ausgestattet ist. Die Raͤnder dieses Dekels, welche bis zum Boden

herabsteigen, tauchen in das Wasser des großen Dekels unter, und verhindern allen

Austritt von Dampf. Die Daͤmpfe verdichten sich, so wie sie an diese Art von

Kuͤhlapparat anschlagen; und auf diese Weise wird die Entzuͤndung des

Harzes verhuͤtet, indem dieses, wenn es ein Mal durch die erwaͤhnte

Oeffnung in das Gefaͤß eingetragen worden ist, vollkommen gegen die

Beruͤhrung mit der aͤußeren atmosphaͤrischen Luft

geschuͤzt ist.

A'A' sind Metallstaͤbe, an denen eine

uͤber die Rolle B' laufende Kette befestigt ist.

An der Achse dieser Rolle ist eine zweite groͤßere Rolle C' aufgezogen, und um diese ist ein Riemen oder eine

Kette gespannt, die, nachdem sie uͤber die Rollen D' und E' gelaufen, an einem Eisendrahte festgemacht

ist, der die Bewegung bis zum Pavillon Fig. 2 fortpflanzt.

In Fig. 1 sieht

man bei F' den in der Dike der Mauer emporsteigenden

Rauchfang, uͤber welchem zur Bewerkstelligung eines guten Zuges eine

Roͤhre von gehoͤriger Laͤnge angebracht ist. Am Fuße dieser

Mauer und außen an dem Pavillon ist in den Boden eine ausgemauerte Grube gegraben,

in der ein Gefaͤß oder ein cylinderfoͤrmiger Recipient H' untergebracht ist. In diesen Recipienten, welcher bis

an die Ueberlaufroͤhre I' mit Wasser

gefuͤllt ist, taucht die Roͤhre N unter.

Die Roͤhre I' leitet die

uͤberschuͤssige Fluͤssigkeit in dem Maaße als sie durch die

Roͤhre N zustroͤmt, in das Faß J', welches nach Belieben entfernt werden kann.

Am Fuße jener Mauer des Pavillons Fig. 2, die der Mauer Fig. 1

gegenuͤber liegt, ist eine andere Grube K'

gegraben, die zur Aufnahme des Reinigungsgefaͤßes L' dient. Dieses Gefaͤß besteht aus einem laͤnglich

vierekigen Gehaͤuse, welches linker Hand mit einer Tubulirung v, die mit der Verdichtungsroͤhre O in Verbindung steht, ausgestattet ist. Das Innere

dieses Gehaͤuses ist durch zwei Scheidewaͤnde abgetheilt; die eine

derselben X, die in Fig. 12 durch punktirte

Linien angedeutet ist, ist mit ihrem unteren Rande solcher Maßen auf den Boden und

an die Waͤnde des Gehaͤuses geloͤthet, daß zwischen M' und N' kein anderer Raum

bleibt als jener, der sich zwischen dem oberen Rande der Scheidewand und dem Dekel

des Gehaͤuses befindet. Die zweite im rechten Winkel abgebogene Scheidewand

y ist an dem Dekel und an den Waͤnden

angeloͤthet; sie steigt zuerst senkrecht herab, biegt sich dann ab, und nimmt

eine schwach geneigte Richtung an. Der Raum, welcher sich zwischen dem horizontalen

Rande dieser Scheidewand und der seitlichen Wand des Gehaͤuses befindet,

dient zum Durchgange fuͤr die gasfoͤrmige Fluͤssigkeit. Der

Raum M' dient zur Aufnahme der in der Roͤhre O herbei gelangenden verdichteten Produkte; und diese

fließen in dem Maaße, als sie herbeistroͤmen, durch die Roͤhre O' ab, welche in das Gefaͤß P' untertaucht. Lezteres ist bis zur Hoͤhe der

Umlaufroͤhre Q' mit Wasser gefuͤllt, und

diese fuͤhrt ihrerseits das uͤberschuͤssige Wasser in das Faß

R'. Der Raum N ist bis

zur Hoͤhe der Linie z mit Wasser gefuͤllt;

eine Ueberlaufroͤhre S' taucht in das

Gefaͤß P' unter, welches die verdichteten und auf

der Oberflaͤche des Wassers gesammelten Producte aufnimmt. Unter der schief

geneigten Oberflaͤche der Scheidewand y sind in

kleinen Entfernungen von einander ekige Leisten a'

angebracht, die zur Bewirkung einer vollkommeneren Abwaschung des Gases bestimmt

sind. T' ist eine Roͤhre, welche bis in die

Naͤhe des Bodens des Gefaͤßes untertaucht, und die mit einem Trichter, durch welchen

das Wasser eingetragen wird, ausgestattet ist. Fig. 12 zeigt das zur

Reinigung dienende Gefaͤß, welches zur vollkommeneren Erlaͤuterung

seiner Einrichtung in groͤßerem Maaßstabe gezeichnet ist.

U' ist eine gekniete, auf der Tubulirung V' des Gefaͤßes L'

befestigte Roͤhre, die in das Innere des Pavillons Fig. 2 laͤuft, sich

abbiegt, und senkrecht in dem cylindrischen Behaͤlter W' emporsteigt, der von einem Tragsteine X'

getragen wird, welcher in die Mauer eingelassen ist, und auf einer kleinen

gußeisernen Saͤule Y' ruht. Z' ist ein Regulator oder ein kleiner Gasometer, der

nach Unten offen ist, und ohne dessen Raͤnder zu beruͤhren, in den

Behaͤlter W' untertaucht. Lezterer ist bis zur

Linie s' empor mit Wasser gefuͤllt. Der Gasometer

ist an einem vom Pavillon, Fig. 1,

herfuͤhrenden und uͤber die Rolle b'

laufenden Riemen oder an einer Kette aufgehaͤngt. Im Inneren des

Behaͤlters sind mit Punkten zwei Roͤhren angedeutet, von denen die

eine eine Verlaͤngerung der Roͤhre U' ist,

waͤhrend die andere mit der Roͤhre c' in

Verbindung steht. Zwischen den beiden Gefuͤgen dieser lezteren ist ein Hahn

d' angebracht, dessen Schluͤssel an seinem

oberen Theile mit einem Zeiger versehen ist, der auf einem Zifferblatts die Grade

der Oeffnung des Hahnes anzeigt.

Die Roͤhre c', die das Gas in den Gasometer

leitet, steigt bis zur Linie f' in ein Senkloch hinab,

und biegt sich dann ab, um in dem großen Behaͤlter g' bis uͤber das Wasser, womit lezterer gefuͤllt ist,

emporzusteigen. Der Stand des Wassers in lezterem Behaͤlter ist durch die

Ueberlaufroͤhre h' so regulirt, daß er sich immer

gleich bleibt. Durch einen unter dem Knie der Roͤhre c' angebrachten Hahn koͤnnen die fluͤssigen Theilchen, die

sich allenfalls daselbst ansammeln, und den Weg fuͤr das Gas versperren

koͤnnten, abfließen.

j' ist die Austrittsroͤhre fuͤr das Gas,

womit die Lampenschnaͤbel gespeist werden; sie ist gleich der vorhergehenden

eingerichtet und an ihrem unteren Theile mit einem Hahne versehen. k' ist ein Gasometer, der an einem uͤber die

Rollen l', l' laufenden Riemen aufgehaͤngt ist.

m' ist das Gegengewicht des Gasometers; n' der Manometer, der den Druk des Gases in dem

Gasometer andeutet. o' in Fig. 1 zeigt den Hahn, der

das Gas in die Lampenschnaͤbel vertheilt. p',

Fig. 1,

ist ein an der Mauer des Pavillons befestigter Maaßstab; dessen Zeiger befindet sich

an einer seidenen Schnur, die uͤber eine Rolle q'

laͤuft und sich um die große Rolle C' rollt.

Jedes Mal, so oft der Gasometer Z' emporsteigt oder

herabsinkt, folgt der Zeiger seiner Bewegung und deutet an dem Maaßstabe dessen Hoͤhe so wie jene

der kegelfoͤrmigen Staͤbe i an. Der Heizer

kann sich durch Beobachtung des Maaßstabes von dem Stande des Gasometers

uͤberzeugen.

Der Apparat arbeitet nun folgender Maßen. Man fuͤllt die Gefaͤße, die

zur Aufnahme von Wasser bestimmt sind, so wie die Behaͤlter W' und g' mit solchem,

bringt in die Retorten die Ziegel- und Kohkstruͤmmer, und schließt sie

genau. Dann stekt man auf dem Heerde, nachdem man vorlaͤufig die

Canaͤle S und U

geoͤffnet hat, ein Feuer an, welches man so lange mit Steinkohlen speist, bis

die Retorte auf die erforderliche Temperatur erhizt worden ist. Daß dieß der Fall

ist, erkennt man mittelst der kleinen Oeffnungen, die sich zu beiden Seiten der

Retorten befinden, und welche mit beweglichen Pfroͤpfen verschlossen werden.

Wenn die Retorten solcher Maßen erhizt worden sind, nimmt man von dem grob

gestoßenen Harze und traͤgt es in das Schmelzgefaͤß X ein, welches hierauf verschlossen wird; dafuͤr

oͤffnet man aber den Schieber q, so daß die heiße

Luft an die Oberflaͤche der Roͤhre H, so

wie an den Boden des Gefaͤßes X gelangen, und

diese so erhizen kann, daß das darin enthaltene Harz schnell in Fluß

geraͤth.

Der Cylinder H, durch welchen der Vertheilungs-

oder Speisungsstab geht und den man in Fig. 5 im Durchschnitte

sieht, fuͤllt sich in Kuͤrze mit fluͤssigem Harze, welches den

Austritt der im Inneren der Retorte erzeugten Daͤmpfe und Gase verhindert.

Dieser Stand der Dinge wird waͤhrend der ganzen Dauer der Destillation

unterhalten, und waͤhlt so lange fort, als in dem Gefaͤße Harz

enthalten ist.

Will man nun unter diesen Umstaͤnden den Apparat arbeiten lassen, so hebt man

mit der Hand die Stange A' des Speisers empor, wo dann

alsogleich ein Theil fluͤssigen Harzes durch den Cylinder G und die Tubulirung d

hindurch auf das schief geneigte Blech u faͤllt,

und sich daselbst unmittelbar in Dampf verwandelt, der dann durch die

gluͤhenden Ziegel- und Kohksstuͤke zieht, und sich dadurch in

Gas verwandelt. Das Blech n dient zur Verhuͤtung

der Abkuͤhlung der Retorte und der Inkrustationen, welche sonst

gewoͤhnlich Statt finden. Das Gas steigt, nachdem es durch die Retorte

gezogen ist, in der Roͤhre J in den Cylinder L herab, den man mittelst der kleinen und mit einem

Trichter versehenen Roͤhre r' mit Wasser

fuͤllt. Die Roͤhre K, welche einige Linien

tief in dieses Wasser untertaucht, verhuͤtet die Ruͤkkehr des Gases in

die Retorte, wenn diese zum Behufe der Erneuerung der Kohks geoͤffnet werden

muß. Die schwersten Theile des Dampfes verdichten sich, und fließen, wenn sie bis uͤber das

Niveau der Roͤhre N gestiegen sind, durch diese

Roͤhre in das Gefaͤß H' und dann in das

Faß J' ab, welches man wegnimmt, wenn es sich

gefuͤllt hat.

Das auf diese Weise gereinigte Gas, welches den uͤber dem Wasser befindlichen

Raum einnimmt, gelangt in die Roͤhre M, die in

den mit kaltem Wasser gefuͤllten Trog P

untergetaucht ist, und tritt, nachdem es an deren Ende angelangt ist, in das zur

Reinigung bestimmte Gefaͤß L'. Der

fluͤssige Theil, der sich auf diesem Wege aus dem Gase abschied,

faͤllt in den Raum M', und fließt durch die

Roͤhre O' in den Behaͤlter P', und aus diesem in das Faß R'. Zu gleicher Zeit stroͤmt das Gas uͤber die Scheidewand

x weg und unter der Scheidewand y durch, wo es sich von den lezten Dampftheilchen, die

allenfalls der Verdichtung im kalten Wasser entgangen sind, entledigt. Ueber dem

Niveau der Linie z angelangt, tritt es endlich durch die

Roͤhre U' und durch den Recipienten W' stroͤmend in das Innere des zur Regulirung

dienenden Gasometers Z'. Wenn der Hahn d' geschlossen ist, so bringt der Druk des Gases den

Gasometer Z' zum Emporsteigen; und ist dieser am dritten

Theile seiner Hoͤhe angelangt, so befestigt man die Stange des Stabes oder

Speisers i an der Stange A',

was mittelst einer Dille geschieht, die mit einer Drukschraube s' und mir einer Kugel t'

versehen ist. Die Laͤnge der Stangen und der Ketten muß so berechnet seyn,

daß der Speiser in dieser Stellung so weit emporgehoben ist, daß eine geringe

Quantitaͤt Harz in die Retorte fließen kann. Oeffnet man hierauf den

Regulirhahn d', so stroͤmt das Gas aus dem

Gasometer Z' unmittelbar in den Gasometer k', und zwar mit einer der Oeffnung dieses Hahnes

entsprechenden Geschwindigkeit. Diese Oeffnung richtet sich je nach der

Quantitaͤt Gas, die man innerhalb einer bestimmten Zeit erzeugen will. Der

Uebergang des Gases aus dem Gasometer Z' in den

Gasometer k' wird durch die Verschiedenheit des Drukes,

der in ersterem groͤßer ist, bewerkstelligt. Waͤhrend der Regulator

Z' herabsinkt, zieht er den um die Rolle C' gewundenen Riemen oder die Kette mit sich, und durch

diese Bewegung steigt die Stange A' so wie der Speiser

i empor, so daß das Harz abfließen kann. Dieser

Abfluß sieht mit der Erhebung der Stange im Verhaͤltnisse, und diese ist

durch die Geschwindigkeit, mit der das Gas aus dem Gasometer Z' in den Gasometer k' uͤbergeht,

bedingt. Ist hingegen ein Ueberschuß von Gas vorhanden, so tritt das Entgegengesezte

ein; d.h. der Gasometer Z' steigt noch hoͤher

empor, und die mit Gegengewichten versehenen Speiser i

sinken so weit herab, daß der Abfluß des Harzes dadurch beeintraͤchtigt wird,

und daß demnach eine geringere Menge Harz in die Retorte fließt. Bei dem gewoͤhnlichen Gange

des Apparates sieht die Gaserzeugung immer mit der verbrauchten Quantitaͤt

Gas im Verhaͤltnisse.

Will man die Operation beendigen, so schraubt man die an der Dille des Gegengewichtes

t' befindliche Drukschraube s' los, wo dann der seiner eigenen Schwere uͤberlassene Speiser i auf die Platte h

herabsinkt, und die zum Abfluͤsse des Harzes bestimmte Oeffnung verschließt.

Man kann auf dieselbe Weise auch nur einen der Speiser arbeiten lassen, wenn man nur

die eine der beiden Retorten speisen will.

Der hier beschriebene Apparat kann zur Speisung einer beliebigen Anzahl von

Gasschnaͤbeln eingerichtet werden; man braucht naͤmlich zu diesem

Behufe nur die Zahl der Retorten zu vermehren. Er bietet uͤbrigens sowohl in

Hinsicht auf Anschaffungskosten, als in Hinsicht auf Leichtigkeit des Dienstes, in

Hinsicht auf den kleinen Raum, den er einnimmt, und die Beseitigung von aller

Feuersgefahr im Vergleiche mit allen anderen Apparaten große Vortheile dar. Ist er

ein Mal in Thaͤtigkeit gesezt, so speist er sich selbst mit jener

Quantitaͤt Harz, welche zur Erzeugung eines einer gewissen Anzahl von

Gasschnaͤbeln entsprechenden Volumens Gas erforderlich ist.

Der Apparat des Hrn. Chaussenot dient uͤbrigens

nicht bloß zur Erzeugung von Gas aus Harz, welches in festem Zustande angewendet

wird; sondern man kann mit demselben auch aus allen anderen wasserstoffhaltigen und

in fluͤssigen Zustand verwandelbaren Substanzen, wie z. V. aus den

vegetabilischen Fetten und Oehlen, Leuchtgas gewinnen. Alle die hier beschriebenen

Vorrichtungen finden saͤmmtlich auch auf die Gasgewinnung aus diesen Stoffen

Anwendung.

Fig. 14 zeigt

einen Durchschnitt und Fig. 15 einen Endaufriß

eines kleinen Apparates, der zur Regulirung des Austrittes von tragbarem

comprimirtem Gase dient. Er wurde im Jahre 1828 der Akademie in Dijon vorgelegt, die

seine Vorzuͤge anerkannte. An den gewoͤhnlichen Compressionsapparaten

nimmt die Spannung des Gases in dem Maaße seines Verbrauches ab. Die Geschwindigkeit

seines Ausstroͤmens wuͤrde in demselben Maaße abnehmen, und das licht

eben so schwacher werden, wenn die Oeffnung des Speisungshahnes nicht von Zeit zu

Zeit vergroͤßert wuͤrde. Dieses nothwendig unvollkommene

Huͤlfsmittel zieht den Verlust des einen der Hauptvorzuͤge der

Gasbeleuchtung: naͤmlich der gleichen Intensitaͤt des Lichtes nach

sich.

Der kleine Apparat des Hrn. Chaussenot hilft allen diesen

Mangeln ab, und ist um so schaͤzenswerther, als er sich, wenn er ein Mal in

Thaͤtigkeit gesezt ist, selbst regulirt und keiner Beaufsichtung bedarf. Er besteht aus einem

cylindrischen Behaͤlter a'' von 33 Centim. im

Durchmesser, welcher oben offen und mit Wasser gefuͤllt ist. In ihn taucht

eine Metallgloke b'' von kleinerem Durchmesser unter,

deren Raͤnder die Waͤnde des Behaͤlters a'' nicht beruͤhren. Diese Gloke ist mit einer Kette an einem

Kreissegmente c'' aufgehaͤngt, welches mit einem Balancier oder Schwengel d'', der sich frei an einem in dem Zapfenbande e'' befestigten Zapfen bewegt, aus einem Stuͤke

besteht. Die kleine Drukschraube f'' erhaͤlt den

Zapfen in diesem Zapfenbande. Mit diesem Balancier steht eine Kurbelstange g'' in Verbindung, und an dieser befindet sich ein

Naͤpfchen h'', welches als Gegengewicht dient,

und welches zu diesem Behufe mit Sand oder irgend einem anderen derlei Stoffe

beschwere wird. Die Kurbelstange steht mit einem Hebel. i'' in Zusammenhang; und dieser ist an der Achse eines Hahnes k'' aufgezogen, in welchem sich ein

kegelfoͤrmiges Loch befindet, welches nur 2 Linien im Durchmesser hat. Dieser

Hahn k'' geht durch die im Knie gebogene Roͤhre

I'', die mit dem einen Ende in den Boden des

Cylinders a'' eintritt, und bis uͤber das Niveau

des Wassers emporsteigt; waͤhrend das andere Ende mit dem Behaͤlter

m'', in welchem das comprimirte Gas enthalten ist,

in Verbindung steht, und mit einem Hahne n''

ausgestattet ist. Die Speisungsroͤhre o'' tritt

gleichfalls in den Behaͤlter a''; auch ist sie

mit einem Hahne p'' versehen.

Wenn der Apparat nicht in Thaͤtigkeit ist, so ist die Gloke b'' bis auf den Boden des Behaͤlters a'' herabgesunken, in welcher Stellung der Hahn k'' geoͤffnet und der Hahn p'' geschlossen ist. Das aus dem Compressionsbehaͤlter austretende

Gas kann dann frei durch die Roͤhre I'' unter die

Gloke eintreten, wenn man so vorsichtig war, den Hahn n'' zu oͤffnen. Hierauf steigt die Gloke alsogleich empor, wobei

das Gegengewicht h'' mithilft; und wenn sie auf dem

hoͤchsten Punkte angelangt ist, macht sie den Balancier d'', das Kurbelstuͤk und den Hebel i'' herabsinken, wodurch der Hahn k'' geschlossen wird, wie man in Fig. 14 ersieht. Oeffnet

man nunmehr den Hahn p'', so sinkt die Gloke herab, und

oͤffnet den Hahn k'' im Verhaͤltnisse der

Spannung des Gases in dem Behaͤlter m'' und im

Verhaͤltnisse der Quantitaͤt, die durch die Roͤhre o'' entweicht. Auf diese Weise bewirkt daher der

Apparat, so lange noch Gas in dem Behaͤlter m''

enthalten ist, ein gleichmaͤßiges Ausstroͤmen desselben, so daß den

Lampenschnaͤbeln immer eine und dieselbe Quantitaͤt Gas zufließt, und

waͤhrend der ganzen Dauer der Verbrennung immer eine gleiche

Intensitaͤt des Lichtes erhalten wird.

Tafeln