| Titel: | Ueber Vitriol- und Alaunbereitung, insbesondere über heiße Auslaugung der verwitterten oder gerösteten Urstoffe; von J. G. Gentele, technischem Chemiker in Michelbach an Hall. |

| Autor: | Johan G. Gentele [GND] |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXV., S. 115 |

| Download: | XML |

XXV.

Ueber Vitriol- und Alaunbereitung,

insbesondere uͤber heiße Auslaugung der verwitterten oder geroͤsteten

Urstoffe; von J. G.

Gentele, technischem Chemiker in Michelbach an Hall.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Gentele, uͤber Vitriol- und

Alaunbereitung.

Zustand einiger Vitriol- und Alaunwerke.

Die Vitriol- und Alaunwerke in Deutschland, am Rhein und im Elsaß stehen unter

einander meist in sehr nachtheiliger, die Preise ihrer Producte

herabdruͤkender Concurrenz, die sich zu Gunsten derjenigen Werke

erhaͤlt, welche wegen besonderer oͤrtlicher Vortheile (die den

Gewerken am Rhein hauptsaͤchlich zukommen) in Stand gesezt sind, ihre

Fabrikate bedeutend billiger herzustellen. In der schlimmsten Lage befinden sich die

Gewerke, welche außerdem, daß ihre Urstoffe entweder schwierig zu erhalten, oder

wenig ergiebig sind, noch das in großer Menge erforderliche Brennmaterial theuer

bezahlen muͤssen, deren Urstoffe also nicht in Begleitung von brauchbaren Wen

vorkommen und welche uͤberdieß in holzarmen Gegenden angelegt sind. So haben

die Fabriken oder Gewerke dieser Art im Elsaß (Bouxweiler) und am Rhein (bei Bonn)

als Brennmaterial schwefelkiesarme Stein- oder Braunkohlen, welche neben den

schwefelkiesreichen, die die Urstoffe zur Vitriol- und Alaunbereitung

ausmachen, zugleich gefoͤrdert werden und daher nur so hoch zu stehen kommen,

als die Kosten ihrer Foͤrderung betragen; waͤhrend die Gewerke in

Sachsen, Thuͤringen (bei Saalfeld), und Wuͤrtemberg (Oedendorf und

Gaildorf) zur Versiedung der gewonnenen Vitriol- und alaunhaltigen Laugen

bloß Holz, dessen Preis sich uͤberall immer mehr erhoͤht, anwenden

koͤnnen, wozu noch der Umstand kommt, daß solche Urstoffe, deren Floͤz

klein und ohne Begleitung von Kohlen vorkommt, meistens aͤrmer sind.

Einige besondere Verfahrungsarten bei Bereitung des Vitriols

und Alauns; Behandlung der verschiedenen Urstoffe zur Gewinnung von

Vitriol- und alaunhaltigen Laugen und Versiedung derselben.

Ich beabsichtige keineswegs die verschiedenen, zur Bereitung dieser Producte

dienenden Urstoffe nach ihrem Vorkommen in Gangart, nach ihren physischen

Eigenschaften und ihrem chemischen Verhalten zu beschreiben, oder genaue

Verfahrungsarten zur Vitriol- und Alaunfabrication mittelst der verschiedenen

Urstoffe anzugeben, sondern bloß auf eine Auslaugmethode aufmerksam zu machen, durch

welche sich in manchen Werken dieser Art eine bedeutende Brennmmaterialersparniß erzielen lassen wird,

was besonders fuͤr diejenigen wichtig ist, deren Erze natuͤrlichen

Alaun erzeugen, die aber theures und viel Brennmaterial anwenden muͤssen;

denn durch Benuzung dieses hoͤchst wichtigen Verfahrens wuͤrden diese

Gewerke in groͤßeren oder wenigstens gleichen Vortheil zu stehen kommen, wie

diejenigen, welche zwar billiges Brennmaterial besizen, deren Urstoffe aber keinen

natuͤrlichen Alaun geben.

Um leichter verstanden zu werden, will ich zuvor einige Verfahrungsarten kurz

beschreiben, nach welchen in mir bekannten Vitriol- und Alaungewerken aus

verschiedenartigen Urstoffen diese beiden Salze im Großen erzeugt werden.

Diese Verfahrungsarten richten sich natuͤrlich nach der Natur der Urstoffe

selbst, und es muß fuͤr dieselben immer zuerst durch Versuche ausgemittelt

werden, auf welche Weise sie sich mit der geringsten Muͤhe am schnellsten so

aufschließen (d.h. ihre Bestandtheile in die genannten Salze

uͤberfuͤhren) lassen, daß das groͤßte Quantum Vitriol und Alaun

aus ihnen erzeugt wird.

Die erste Hauptarbeit, die mit denselben vorgenommen wird, ist entweder das Roͤsten oder das Verwittern, welche Operationen allein im Großen angewendet werden, um die

Erze durch Oxydation aufzuschließen. Ob die Roͤstung oder die Verwitterung

anzuwenden ist, haͤngt theils von der Natur der Erze, theils aber auch davon

ab, welches der beiden zu erzielenden Producte beachtenswerther ist;

gewoͤhnlich ist es der Alaun, weil er in hoͤherem Preise sieht, als

der Vitriol.Unter dieser Benennung verstehe ich immer Eisenvitriol oder schwefelsaures

Eisenoxydul.

Roͤstung kohlenstoffreicher Erze.

Der Umstand, ob die zu benuzenden Urstoffe genug oder zu wenig Kohlenstoff enthalten,

bedingt schon im Voraus Verwitterung oder Roͤstung. Kohlenstoffreiche Erze

werden naͤmlich am sichersten durch Anzuͤnden und langsames Verbrennen

zersezt, wobei man, um die sich entwikelnden Schwefeldaͤmpfe nicht zu

verlieren, gewoͤhnlich die glimmenden Erzhaufen mit ausgelaugten, immer noch

Thon und Eisenoxyd enthaltenden Erzen bedekt. Bisweilen werden sie vor der

Roͤstung aber auch der Verwitterung an der Luft, unter Feuchthaltung der

Haufen mit Wasser, preisgegeben und dann abgelaugt; dieß geschieht naͤmlich

dann, wenn die Urstoffe Schwefeleisen oder gar Doppelt-Schwefeleisen im großen Uebermaaß gegen

die Thonerde enthalten, weil in diesem Falle bei der Roͤstung sehr viel

Schwefel rein verloren gehen wuͤrde. Urstoffe von solcher Beschaffenheit liefern zuerst durch

Verwitterung vitriolhaltige Laugen, und werden dann geroͤstet, um mit dem

Reste des unzersezten Schwefeleisens und der Thonerde schwefelsaure Thonerde

darzustellen; bei zu großem Uebermaaße von Schwefeleisen und Schwefel werden sie

jedoch zur Gewinnung von Schwefel vorher abgeroͤstet und dann erst auf

Vitriol benuzt.

Verwittern kohlenstoffarmer Urstoffe.

Kohlenstoffarme Urstoffe, welche gewoͤhnlich aus grauem schwefelkieshaltigem

Schiefer (Saalfeld), worin bisweilen auch Schwerspath eingesprengt ist, bestehen,

koͤnnen im Großen nur durch Verwitterung vortheilhaft aufgeschlossen werden,

indem sie sich durch Verbrennung ihres eigenen Kohlenstoffs nicht roͤsten

lassen. Die Verwitterung bewirkt man gewoͤhnlich entweder auf sogenannten Buͤhnen (großen hoͤlzernen Kasten mit unten

auf einen Punkt sich vertiefendem, gezimmertem Boden, von dem die Lauge abgelassen

werden kann) durch jahrelanges Liegen, wobei die Erze immer in feuchtem Zustande

gehalten und mitunter abgelaugt werden; oder auch auf gemauertem, nach einem steinernen oder hoͤlzernen Laugekasten

abhaͤngigem, laugedichtem Grunde, auf Haufen,

welche ebenfalls oͤfters mit Wasser begossen, dadurch feucht gehalten und

nach und nach abgelaugt werden.

Gewoͤhnlich geben geroͤstete Erze mehr Alaun oder schwefelsaure

Thonerde, als verwitterte, die hingegen mehr Vitriol liefern. Dieß ruͤhrt zum

Theil von den verschiedenen Bestandtheilen der roͤstbaren und verwitterbaren

Erze her, theils aber auch von der verschiedenen Behandlungsweise derselben. Durch

die Roͤstung bildet sich, wenn das Schwefeleisen langsam verbrennt,

schwefelsaures Eisenoxydul, schweflige und Schwefelsaͤure; bei einem etwas

staͤrkeren Hizgrade wird aber das schwefelsaure Eisenoxydul selbst wieder

zersezt und schwefelsaure Alaunerde erzeugt, also rothes Eisenoxyd frei. Durch

langsames Roͤsten, wobei ein Hizgrad vermieden wird, bei dem der Eisenvitriol

die Schwefelsaͤure abgibt, wuͤrde man daher mehr Eisenvitriol und

weniger Alaun bei einerlei Erzen erhalten, und umgekehrt. Eine anfaͤnglich

starke Roͤstung wuͤrde bewirken, daß nur ein Theil des Schwefeleisens

wie sonst verbrennt- ein anderer hingegen Schwefel abgibt, der entweicht;

daher muß in jedem Falle die Roͤstung anfangs langsam erfolgen, gleichviel,

ob man Alaun oder Vitriol erzielen will; im ersteren Falle wird man die Erhizung

gegen das Ende, nachdem alle Schwefelverbindungen in schwefelsaure

umgeaͤndert sind, noch steigen lassen.Der Eisenvitriol wird bei ungefaͤhr 200° R. in entweichende

Schwefelsaͤure und zuruͤkbleibendes Eisenoxyd

zersezt, daher auch keine groͤßere Hize entstehen soll.

Durch die Verwitterung der schwefelkieshaltigen Schiefer erhaͤlt man, je

nachdem die Thonerde in dem Schiefer mehr oder weniger leicht loͤslich

vorhanden ist, auch mehr schwefelsaure Thonerde oder mehr Vitriol, jedoch meistens

mehr von diesem als von jener.

Auslaugung der verwitterten oder geroͤsteten

Urstoffe.

Auf die Roͤstung oder Verwitterung der Erze oder Urstoffe folgt die

Auslaugung, eine Operation, durch welche man alle aufloͤslichen Salze, die

sich erzeugten, ausziehen will. Wenn die Erze der Verwitterung ausgesezt wurden, die

erst nach einigen Jahren beendigt ist, so sind sie auch gewoͤhnlich auf ihren

Buͤhnen oder Verwitterungsplaͤzen vollstaͤndig ausgelaugt; das

Wasser, womit man sie feucht erhielt, sammelte sich am bestimmten Orte als Lauge,

die, wenn sie zum Versieden zu schwach war, wiederholt auf die Erze gebracht wurde,

um sie in versiedbare Lauge zu verwandeln.

Die geroͤsteten Erze werden aber nicht auf ihren Roͤstplaͤzen,

sondern in allen mir bekannten Werken in Kaͤsten

abgelaugt, welche neben einander stehen, mit Senkboͤden versehen und mit

Dielen, die in starkem Genegel stehen, wasserdicht gemacht sind. Diese

Kaͤsten haben im Allgemeinen die Einrichtung, daß die abzulaugenden Erze mit

Karren oder Hunden bequem in dieselben gebracht und wieder herausgeschaufelt und an

ihre Bestimmungsorte gefahren werden koͤnnen. Von der Lauge, die mittelst

hoͤlzerner Haͤhne unter dem Senkboden hell abgezogen wird,

unterscheidet man versiedbare und unversiedbare; erstere wird mit Rinnen in Reservoirkasten abgelassen,

leztere aber in Laugekaͤsten, aus denen dann die schwache Lauge auf frische

abzulaugende Erze statt Wasser aufgepumpt wird. Die Erze werden so lange mit Wasser

oder schwacher Lauge abgelaugt, als die Graͤdigkeit, die die aufgepumpte

Fluͤssigkeit bekommt, noch erheblich ist.

Die geroͤsteten Erze werden nach dem Ablaugen verschieden behandelt; an

manchen Orten, z.B. in Bouxweiler, kommen sie zur zweiten Roͤstung auf

Haufen, welche Jahre lang sich uͤberlassen bleiben, damit die der

Roͤstung entgangenen Theile verwittern (sie erhizen und entzuͤnden

sich bisweilen wieder freiwillig); und dann werden sie nochmals abgelaugt, wobei man

oft noch eine sehr salzhaltige Lauge gewinnt. Man wirft sie dann entweder auf den

SchuttraumSie ließen sich vielleicht vortheilhaft zu Duͤnger verwenden., oder verwendet sie zur Bedekung der Roͤsthaufen, um die

Verfluͤchtigung der schwefligen Duͤnste zu verhindern (z.B. in

Oedendorf, Bouxweiler).

An anderen Orten werden die abgelaugten Erze in feuchtem Zustande zum Theil wieder

unter frische gemengt; dieß ist besonders dann nuͤzlich, wenn die Urstoffe

viel Doppelt-Schwefeleisen enthalten.

Das Hauptaugenmerk hat man bei der Auslaugung darauf zu richten, daß man mit der

kleinsten Menge Wasser die moͤglich-groͤßte Menge Erze von

ihrem Salzgehalte befreit; denn je hochgraͤdiger die Laugen aus den

Kaͤsten erhalten werden koͤnnen, desto weniger Brennmaterial ist

nachher zu ihrer Versiedung erforderlich, um die darin enthaltene Menge Vitriol oder

Alaun herauszukrystallisiren und fuͤr sich darzustellen; uͤbrigens ist

auch die Mischung der Salze in den laugen in manchen Gewerken guͤnstiger als

in anderen. Sind die laugen naͤmlich von der Art, daß sie leicht

krystallisirbaren Vitriol und natuͤrlichen Alaun neben der freien

schwefelsauren Thonerde enthalten, so ist es sehr schwer, sich beim Auslaugen

concentrirte Fluͤssigkeiten zu verschaffen; das uͤber die

geroͤsteten, oft noch warmen Erze gebrachte Wasser loͤst zuerst nur

die leicht loͤslichen unkrystallisirbaren Salze (schwefelsaure Thonerde),

dann bis zur Saͤttigung noch Alaun (wenn solcher vorhanden ist) und Vitriol

auf, der Rest krystallisirbarer Salze aber bleibt ungeloͤst, bis ein zweiter

Antheil Wasser hinzukommt, und auch diese aufnimmt. Waren die Erze warmen

Roͤsthaufen entnommen, so wird die Lauge etwas warm und hochgraͤdiger,

und kann auch so abgezogen werden, wenn die Waͤrme bei ihr anhaͤlt;

sie lauft aber von derselben Graͤdigkeit, wie von kalten Erzen ab, wenn sie

wieder erkaltete, so daß die Salze aus ihr herauskrystallisiren konnten. Man braucht

also in diesem Falle eine Masse Wasser zur Ausziehung der Salze und dann eine Menge

Holz zur Verdampfung desselben, um die Salze fuͤr sich herzustellen; anders

ist es bei Erzen, welche sehr wenig natuͤrlichen Alaun bei der

Roͤstung liefern. Leztere geben schon durch kalte Ablaugung eine Lauge von

30° Beaumé (wie in Bouxweiler), waͤhrend man mit jenen

hoͤchstens eine Lauge von 22° erhaͤlt (wie in Oedendorf). Es

ist zwar auch ein Vortheil, wenn Fabriken natuͤrlichen Alaun erzeugen

koͤnnen, indem dadurch die in anderen, welche keinen natuͤrlichen

Alaun gewinnen, nothwendig werdende Menge Niederschlagsmittel erspart bleibt; aber

der hieraus entstehende Vortheil wird durch den groͤßeren

Brennmaterial-Verbrauch wieder aufgewogen. Wie dieser Vortheil aber auf einem

einfachen Wege benuzt, und wie uͤberhaupt die Auslaugung der Erze in

derartigen Werken auf eine dem Geschaͤfte durch Gewinnung gleich

krystallisirbarer Laugen viel Vortheil bringende Weise betrieben werden kann, werde

ich zu zeigen suchen, nachdem ich zuvor die bisher uͤblichen

Versiedungsmethoden kurz

beschrieben habe, damit dann die Vortheile, welche aus meinem Verfahren der

Auslaugung entspringen, desto einleuchtender werden.

Versiedung der Laugen.

Um die in den sogenannten Rohlaugen enthaltenen Salze, den Eisenvitriol und Alaun zu

gewinnen und von einander abgeschieden zu erhalten, erfolgt die Versiedung

derselben, welche Operation sich nach der Beschaffenheit der Laugen richtet, und

wobei ein guter Siedeapparat eine Hauptsache ist. Derselbe muß nicht nur dem

Siedeverfahren entsprechen, sondern auch oͤkonomisch und dauerhaft seyn, auch

moͤglichst wenig Brennmaterial erfordern. Ich werde in einer anderen

Abhandlung mehrere in solchen Gewerken zu diesem Zwek angewandte Apparate

beschreiben.

Erstes Siedverfahren. Laugen von geroͤsteten

Erzen, welche viel natuͤrlichen Alaun und schwefelsaure Thonerde enthalten

(wie z.B. die in Oedendorf), werden, nachdem schon in den Reservoirs aus den

schwachen Laugen sich eine bisweilen bedeutende Menge natuͤrlichen Alauns

abgesezt hat, in die Abdampfapparate abgelassen, und bis zu einer gewissen

Graͤdigkeit abgedampft, unter Ersaz der verdampften Lauge durch frische, bis

der ganze Abdampfapparat voll von concentrirter Lauge ist. Diese wird dann aus den

Abdampfapparaten in hoͤlzerne Kasten (Schuͤttelkaͤsten)

ausgelassen, und ihr eine vom Siedmeister nach fruͤheren Operationen

berechnete Menge sogenannten Flusses (schwefelsaures, salzsaures, kohlensaures,

halbkieselsaures Kali oder Glasgalle, so wie schwefelsaures und kohlensaures

Ammoniak) in aufgeloͤstem Zustande oder als feines Pulver zugesezt, um die

schwefelsaure Alaunerde in Alaun zu verwandeln; lezterer faͤllt beim Erkalten

der Fluͤssigkeit, wenn man die Vorsicht gebraucht, sie mit hoͤlzernen

Haken in den Kasten zu bewegen, als weißes Pulver – aus lauter kleinen

Krystallen bestehend – daraus nieder. Nachdem man die Lauge so lange mit Fluß

versezt hat, als eine herausgenommene Probe auf einen neuen Zusaz desselben noch

Alaun erzeugte, erhaͤlt man eine Fluͤssigkeit, die durch Abdampfen und

Schuͤtteln (ohne Flußzusaz) den groͤßten Theil des in ihr enthaltenen

Alauns schon mit Eisenvitriol vermengt, absezt. Die nun mit schwefelsaurem Eisen

uͤbersezte und beinahe nur aus solchem bestehende Mutterlauge wird auf

Vitriol benuzt, welcher nach dem Abdampfen derselben auf eine gewiss

Graͤdigkeit (32 – 35° Beaumé) bei ihrem Erkalten in

hoͤlzernen Kaͤsten, in die Schnuͤre und Latten zum Ansezen

desselben gebracht sind, unrein mit aufliegendem Alaun erhalten wird.

Der durch Schuͤtteln erhaltene Alaun, das Alaunmehl, welches eisenhaltig ist, wird durch Waschen in kaltem,

Aufloͤsen in kochendem Wasser und durch mehrmaliges Umkrystallisiren eisenfrei gemacht, wobei

man den Alaun in verschiedenen Formen, in Bloͤken

den gewoͤhnlichen, in Blumen an Latten oder Schnuͤren den reineren, anschießen laͤßt. Mutterlaugen des in Blumen

angeschossenen Alauns dienen zur Loͤsung des gewaschenen Alaunmehls behufs

der Fabrikation, von Blokalaun, und die hievon

zuruͤkbleibenden werden eingedampft und das Alaunmehl

herausgeschuͤttelt, welches durch Aufloͤsen in Wasser und Anschießen

aus der schwach gemachten Loͤsung Alaun in Blumen liefert. Das

Aufloͤsen des Alauns wird immer in Bleipfannen vorgenommen.

Unkrystallisirbare Mutterlaugen, welche Bittererde, Eisen und Alaunerde als

salzsaure und schwefelsaure Salze enthalten, liefern durch Gluͤhen mit

Kochsalz Glaubersalz, und werden in manchen Gewerken

hierauf verarbeitet.

Zweites Siedverfahren. Die Lauge wird zur Trennung des

Eisenvitriols vom Alaun und zur Erzielung eines alaunfreien Vitriols in Pfannen

eingedampft, auf welche der Absaz von Schlamm (wasserfreiem, schwefelsaurem

Eisenoxydul) nicht nachtheilig wirken kann. Der Alaun und die schwefelsaure Thonerde

besizen naͤmlich zu dem Wasser eine groͤßere Verwandtschaft als das

schwefelsaure Eisenoxydul, daher lezteres bei der Eindampfung sich fast

vollstaͤndig ausscheidet, waͤhrend die schwefelsaure Thonerde und der

Alaun aufgeloͤst bleiben. Wie weit eine Lauge aber eingedampft werden muß,

damit bloß der Eisenvitriol sich abscheidet, dieß haͤngt von dem

Verhaͤltnisse ab, in welchem sie Alaun, schwefelsaure Thonerde und

Eisenvitriol enthaͤlt. In Bouxweiler faͤngt der Vitriol bei 38

– 40° Beaumé an sich auszuscheiden, und man kocht nun unter

Ersaz der verdampften Lauge mit frischer fort, bis sie eine Graͤdigkeit von

45 – 50° B. erhalten hat; sobald ein Mal die Araͤometergrade

uͤber 40° B. steigen, ist aller Eisenvitriol in wasserfreiem Zustande

ausgeschieden, und nun erst faͤllt bei weiterer Verdampfung auch die

schwefelsaure Thonerde und der Alaun nieder. Der Punkt uͤbrigens, bei dem aus

einer Lauge der Eisenvitriol niederfallt, ist leicht erkennbar: waͤhrend

naͤmlich die Araͤometergrade bei der Verdampfung der Lauge anfangs in

einer gewissen Zeit immer stark zunehmen, bleiben sie bei dem gewissen

Austretungsgrade des Vitriols so lange unveraͤnderlich, bis derselbe ganz

herausgefallen ist.

Wenn sich der wasserfreie Eisenvitriol in den Siedapparaten nach Aufhebung des

weiteren Einkochens der Fluͤssigkeit bei Bedekung und Ruhe abgesezt hat,

verwendet man die uͤberstehende Lauge auf Alaun. Sie kommt naͤmlich

eben so wie bei dem ersten Siedverfahren noch warm in die

Schuͤttelkaͤsten oder in ausgemauert Suͤmpfe, und wird darin mit der zum

Faͤllen des Alauns erforderlichen Menge Fluß versezt etc.

Der in dem Siedapparate zuruͤkgebliebene wasserfreie Vitriol wird sogleich

darin mit der noͤthigen Menge Wasser aufgeloͤst, und liefert beim

Ablassen in Krystallisirsuͤmpfe und Stehenlassen so ziemlich alaunfreien

Eisenvitriol; oder man kann ihn auch zur Zersezung des Kochsalzes, um dadurch

Glaubersalz zu gewinnen, als wasserfreien Vitriol aufbewahren.

Die Mutterlaugen des Eisenvitriols, welche etwas Alaun oder schwefelsaure Thonerde

enthalten, benuzt man mehrmals statt Wasser zur Aufloͤsung des wasserfreien

Vitriols; wenn sie endlich nach oͤfterem Gebrauche zu unrein geworden sind,

versiedet man sie wieder mit den Rohlaugen in den Pfannen.

Drittes Siedverfahren. Bisweilen werden Rohlaugen, welche

Alaun und schwefelsaure Thonerde im Uebermaaße enthalten, auf eine wie bei den

Salzsalinen eingerichtete Gradiranstalt gebracht. Hiebei concentrirt sich die

Fluͤssigkeit, das schwefelsaure Eisenoxydul zersezt sich zum Theil und

faͤllt zum Theil auch unzersezt auf der Gradiranstalt nieder; der Rest

scheidet sich beim Einkochen aus, welches wie beim ersten Siedverfahren vorgenommen

wird. Die Mutterlaugen benuzt man aber nicht auf Eisenvitriol, sondern auf

Glaubersalz und Englischroth; in lezteres verwandelt man auch den bei allen

Behandlungen der vitriolhaltigen Lauge sich absezenden Schlamm von gelbem

Eisenoxydhydrat. Dieses Verfahren ist in Reschwitz bei Saalfeld in Gebrauch.

Viertes Siedverfahren. Wenn die Rohlaugen, wie es bei

verwitterten Erzen der Fall ist, wenig schwefelsaure Thonerde und nur Spuren von

natuͤrlichem Alaun, hingegen viel schwefelsaures Eisenoxydul enthalten, so

werden sie hauptsaͤchlich auf Vitriol benuzt und der reinste im Handel

vorkommende wird immer aus solchen Laugen durch Eindampfen derselben uͤber

altem Eisen gewonnen; die Mutterlauge liefert dann noch eine geringere Sorte

(Garnsdorf bei Saalfeld; Gaildorf in Wuͤrtemberg).

Bei allen Laugen, welche auf Vitriol benuzt werden, ist es vortheilhaft, Eisen

zuzusezen, um die Ausscheidung einer zu großen Menge Eisenoxyds zu verhindern.

Diejenigen Gewerke, deren Lauge so beschaffen ist, daß sie nicht leicht krystallisirt

(also wenig Alaun und mehr schwefelsaure Thonerde neben Eisenvitriol

enthaͤlt), haben freilich dadurch einen großen Vortheil; sie koͤnnen

naͤmlich alle schwachen Laugen zur Ablaugung frischer Erze verwenden und auf

diese Art nur hochgraͤdige zur Versiedung bereiten (30° B. in

Bouxweiler), weßwegen sie auch fast nur die Haͤlfte des Brennmaterials derjenigen

brauchen, die wegen ihrer leicht krystallisirbaren (viel natuͤrlichen Alaun

enthaltenden) Laugen 20 – 22graͤdige Fluͤssigkeiten (wie in

Oedendorf) versieden muͤssen; denn 3 Theile einer Lauge von 20°

enthalten nur so viel Salze als 2 Theile einer von 30°, so daß von jenen 1/3

mehr verdampft werden muß, bis sie diesen an Concentration gleichkommen. Dieß hat

auf die Calculation der producirten Waare einen großen Einfluß. Da

gewoͤhnlich diejenigen Urstoffe, welche in Begleitung von Kohlen vorkommen

(Bouxweiler, Kloster Puͤtzchen), auch Laugen liefern, die ein starkes

Concentriren gestatten, so stehen natuͤrlich die Gewerke, welche sie

verarbeiten, in doppeltem Vortheile; hingegen haben die anderen, welche Laugen

erzeugen, die viel natuͤrlichen Alaun enthalten, wie schon bemerkt wurde, den

Vortheil, daß sie nicht so viel Niederschlagsmittel beduͤrfen.

Der Umstand, daß der Alaun aus einer warmen gesaͤttigten Lauge beim Erkalten

derselben zum Theil wieder auskrystallisirt und in kaltem Wasser sich nur zu einer

schwachen Lauge loͤst, macht es also sehr schwierig, sich die mit der

Production concentrirter Laugen verknuͤpften Vortheile bei alaunhaltigen

Roͤsthaufen zu verschaffen. Wir wollen nun aber sehen, auf welche Art sie

sich mittelst der heißen Auslaugung erreichen lassen.

Ueber heiße Ablaugung der geroͤsteten Erze.

Wir wollen zuerst in der Voraussezung, daß man mit solchen Urstoffen, die sonst nur

20graͤdige Lauge liefern, 30graͤdige darstellen kann, und daß hiezu

nur kochendes Wasser bereitet und waͤhrend der Auslaugung im Kochen erhalten

zu werden braucht, untersuchen: welche Vortheile dieß hinsichtlich des

Brennmaterial-Verbrauchs gewaͤhrt.

Wir nehmen an, daß um 100 Kubikfuß 20gradiger Lauge kochend zu machen, und sie

hernach auf 30° einzudampfen, 100 Kubikfuß Holz verbraucht werden und die

Lauge dann auf 2/5, also 66 Kubikfuß reducirt wird. Diese 66 Kubikfuß Lauge

enthalten nun dieselbe Salzmenge, wie die 100 Kubikfuß 22- oder

20graͤdiger Lauge, und es wird aus derselben beim Erkalten so viel

anschießen, als das verdampfte Wasser (= 1/2) geloͤst enthielt. Von den 100

Kubikfuß Brennmaterial kann man annehmen, daß 2/8 verbrennt werden, um die Lauge zum

Kochen zu bringen, und 6/8 zur Unterhaltung des Kochens bei dem Eindampfen. Ferner

wollen wir annehmen, bei der heißen Auslaugung werde immer 30graͤdige Lauge

erzielt, so sind 66 Kubikfuß 30graͤdige Lauge = 100 Kubikfuß Lauge von 20

oder 22°. Wir nehmen auch an, jeder Kubikfuß Lauge sey = 1 Kubikfuß Wasser, und also in 66

Kubikfuß Lauge 66 Kubikfuß Wasser, so brauchen wir, um so viel Salz auszuziehen, als

100 Kubikfuß kalter Lauge enthalten, nur 66 Kubikfuß kochendes Wasser. Da, wenn wir

schon 30graͤdige Lauge haben, diese nicht mehr abgedampft zu werden braucht,

so ist also das zum Eindampfen erforderliche Brennmaterial erspart, wogegen das

Heißmachen des zum Ablaugen noͤthigen Wassers in Betracht kommt; weil aber

lezteres nur 2/5 des sonst erforderlichen Quantums betraͤgt, so wird hiezu

auch nur 2/5 des Brennmaterials noͤthig seyn, folglich 1/3 desselben erspart

werden.

Ein zur heißen Auslaugung geeigneter Apparat muß so eingerichtet seyn, daß man darin

frisch geroͤstete Erze ununterbrochen in siedendem Wasser ablaugen und

dasselbe Wasser, ohne daß es sich abkuͤhlt, so oft zum Ablaugen frischer Erze

wieder brauchen kann, bis es die verlangte Graͤdigkeit hat; auch

muͤssen Erze, die aus starker Lauge kommen, in schwaͤcherer und zulezt

in Wasser abgelaugt werden koͤnnen, bis alle Salze aus ihnen ausgezogen sind,

und die so erhaltenen schwachen Laugen sollen, ehe sie erkalten, wieder zur

Ablaugung frischer Erze gebraucht und dadurch gesaͤttigt werden

koͤnnen. Alle diese Operationen muͤssen endlich auch ohne zu viel

Handarbeit ausgefuͤhrt werden koͤnnen.

Ein Apparat dieser Art, wie ich ihn hiemit vorschlage, muß natuͤrlich

fuͤr ein Gewerk, wo die geroͤsteten Erze viel Alaun enthalten,

bedeutenden Vortheil gewahren.

Auf dem Roͤstplaze der Urstoffe errichte man an einer Stelle, die den

Roͤsthaufen der Erze und dem Schuttlager, so wie zugleich dem Siedhause,

wohin die Lauge geleitet werden soll, nahe liegt, vier stufenweise uͤber

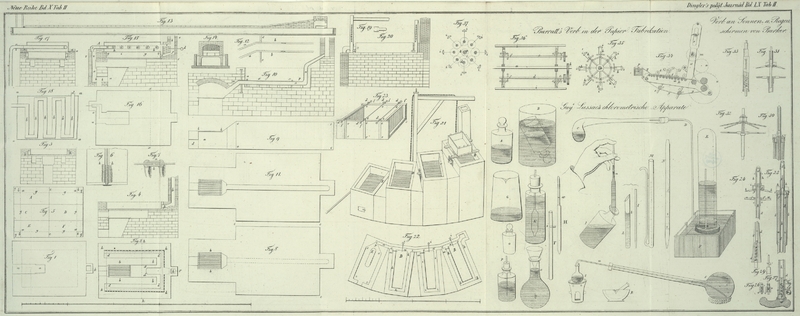

einander stehende gleich große Pfannen (Fig. 21), so daß die

Fluͤssigkeit aus der Pfanne B in C, D, E abgelassen werden kann. Die Vorderwaͤnde

und die Pfannen beschreiben um einen vor denselben stehenden Krahn einen halben

Zirkel, so daß jede Pfanne von dem Stander des Krahnes gleich weit entfernt ist.

Diese Pfannen sind so eingemauert, daß der Feuerheerd unter der Pfanne E ist, weil hier geschuͤrt wird, deren Boden

jedoch nicht von der Flamme unmittelbar beruͤhrt wird; auch darf sie die

Seitenwaͤnde dieser Pfanne, weil dieselbe manchmal leer wird, nur 1' hoch

erwaͤrmen. Aus dem Feuerraume unter E gelangt die

Flamme in den Feuerraum der anliegenden zweiten Pfanne D, und darf den Boden derselben, da sie jezt nicht mehr so heftig ist, frei

beruͤhren; von da streicht sie eben so nach C und

B, den Boden derselben beruͤhrend, und zulezt

in ein Kamin, wenn alle vier Pfannen erwaͤrmt werden und die in E erzeugte Hize erschoͤpft werden soll. Da aber

auch Perioden kommen, wo vielleicht nur auf E, D und B Feuer einwirken soll, so sind die Zuͤge, welche das Feuer

von einem Orte zum anderen leiten, folgender Maßen einzurichten.

In dem Grundrisse der Pfannen, Fig. 22, ist die Lage des

Zuges alle Mal um so viel hoher anzunehmen, als die Pfanne im Vergleiche mit E hoͤher liegt. An der Hinteren Seift ist der

Hauptzug des Feuers angebracht; er bildet eine mit c, c,

c bezeichnete Linie. In den Canal a, a

muͤndet der wie unter gewoͤhnlichen bleiernen Pfannen beschaffene

Feuerraum von E, welcher durch die Waͤnde e, e begraͤnzt und mit einem Roste und

Schuͤrloche versehen ist, vermittelst der Oeffnung g,

g, und steht auf diese Art mit dem ganzen Canal und dem hinten

angeschlossenen Kamin in Verbindung. Von diesem Canal geht nun auch ein Zug h, h unter dem Boden der Pfanne D hin und her, und oͤffnet sich wieder in den Canal a, a; dasselbe ist der Fall bei dem Zuge i, i der Pfanne C und dem

Zuge k, k der Pfanne B. Man

kann daher mittelst der Schieber l, l, l und m, m, m den Zug beliebig auf alle oder nur auf einzelne

Pfannen fuͤhren; denn wenn man den Schieber l, C

schließt, so geht der Zug nach C, zieht man ihn aber auf

und verschließt den Schieber C, m, so geht der Zug, wenn

der Schieber B, l zugestellt ist, nach B, und dann ins Kamin, oder wenn B, m verschlossen ist, sogleich in dasselbe; auf aͤhnliche Art kann

der Zug nach D abgeschlossen und hergestellt werden.

In diesen Pfannen sollen nun, wie sonst in Kasten, die Erze abgelaugt werden; wollte

man sie aber in dieselben werfen und auskochen, so wuͤrde dieß bei bleiernen

Pfannen zwar angehen, allein die Arbeit waͤre sehr laͤstig und das

Herausschoͤpfen der Erze wuͤrde zu viele Umstaͤnde veranlassen.

Um diese nun leicht, selbst aus bleiernen Pfannen, waͤhrend der Feuerung

herausschaffen zu koͤnnen, versehe ich jede Pfanne um die Seitenwaͤnde

herum mit einem festen, 1/2' breiten Lager von Eichenholz, welches, damit es nicht

schwimme, von Oben herab in die Pfanne gespannt seyn muß; es ist nur 1/4' hoch und

mit seinem aufliegenden Senkboden bedekt, der aus Stuͤken besteht, die auf

die Lager befestigt sind und herausgenommen werden koͤnnen. Unter dem

Senkboden geht aus der Pfanne ein Hahn. In jede Pfanne passen zwei Kaͤsten,

die ich Ablaugkaͤsten nenne, von solcher Groͤße, daß wenn zwei

derselben in eine Pfanne gesezt sind, der Raum derselben bis auf 1' auf allen Seiten

um die Kasten ausgefuͤllt ist, und die, wenn sie auf dem Senkboden der Pfanne

aufsizen, nur 1' aus derselben hervorragen. Sie sind der Haltbarkeit wegen aus

Dielen von Eichenholz verfertigt; ihre Hintere und vordere schmale Seitenwand a, a (Fig. 22) liegen, um sie

festzuhalten, in einem

Einschnitte der beiden anderen langen b, b. Das Ganze

steht auf folgende Art in einem Eisenverschlage.

Man macht naͤmlich an der Hinteren und vorderen Seite und in der Mitte in die

2'' starken Dielen um den ganzen Kasten herum in einer Linie c, c, c (Fig. 23) 3/4 zoͤllige Einschnitte. In diese Furche nun legt man

einen 1/4'' diken, 1'' breiten Reif oder Verschlag von Eisen recht fest um den

ganzen Kasten, und oben wird derselbe mit Schleusten d,

d versehen, durch welche eiserne Stangen e, e,

e zum Zusammendruͤken der beiden Seitenwaͤnde gestekt und

festgemacht werden koͤnnen; leztere werden auch mit einem eisernen Ringe an

der Verlaͤngerung f, f versehen. Wenn dieser

Beschlag an einem Kasten gefertigt ist, so firnißt man das Eisen gut und kittet dann

in die uͤbrige 1/2'' starke Vertiefung, welche sich oben etwas verengt, eine

Verdekung von Eichenholz ein: damit auf diese Art das Eisen ganz mit Holz bedekt

erscheint, welches uͤberall damit die Lauge nicht auf das Eisen wirken kann,

gut angeschlossen, eingefuͤgt und verkittet seyn muß.

Die Seitenwaͤnde sowohl als der Boden dieser Kaͤsten muͤssen

nach Art der Senkboͤden durchbohrt seyn, damit, wenn sie in Wasser gesezt

sind, dasselbe durch diese Loͤcher in den Kasten auf die darin enthaltenen

Erze dringen und wieder herauslaufen kann.

Diese Kaͤsten werden nun mit Erzen von den Roͤsthaufen

angefuͤllt, mittelst des Krahns in das kochende Wasser der Pfanne gebracht

und nach gehoͤriger Zeit herausgezogen. Das Auffahren der Erze soll aber auch

nicht in Karren, sondern sogleich in diesen Kaͤsten erfolgen; man stellt sie

naͤmlich auf einen vierraͤderigen Hund, fuͤhrt sie zum

Roͤsthaufen, fuͤllt sie, faͤhrt zuruͤk und nimmt sie

dann vom Hund in die Pfannen. Eben so sollen dann die ausgelaugten Erze vermittelst

dieser Kasten an die Schutthaufen gefahren und dort erst geleert werden; denn

dadurch wird das Fahren mit den kleinen Karren erspart, und ein ganzer Kasten voll

auf ein Mal aufgearbeitet; um das Auffahren der schweren Kaͤsten mit wenig

Mannschaft zu vollziehen, kann man nach Art der Bergwerksbahnen angelegte,

hoͤlzerne und mit Eisenblech beschlagene, bewegliche Bahnen anwenden.

Wenn mit der Auslaugung angefangen werden soll, laͤßt man zuerst in alle vier

Pfannen die geeignete Menge Wasser, und schuͤrt dann unter E das Feuer an, wodurch das Wasser in allen Pfannen

warm, in E aber zum Kochen gebracht wird. Wenn dasselbe

in E zu kochen anfaͤngt, hebt man die schon auf

den Karren bereit stehenden zwei Kaͤsten, die mit Erz gefuͤllt sind,

in die Pfanne, indem man die Kette des Krahns in ihre Ringe einhaͤngt, und

schafft sogleich wieder zwei Kaͤsten Erz zur Seite. Man kocht nun die

Fluͤssigkeit 1

bis 2 Stunden bei wenig Schuͤren, da das Kochen leicht zu unterhatten ist,

oder so lange, bis man glaubt daß alle aufloͤsbaren Salze aus den Erzen

ausgezogen sind; hebt dann mittelst des Krahns einen Kasten nach dem anderen empor,

und laͤßt sie (wie aus Fig. 21 in B zu ersehen ist) durch zwei untergelegte Balken einige

Minuten zum Abtropfen aufsizen. Unterdessen mißt man die Graͤdigkeit, die das

kochende Wasser erhalten hat, und da es das erste Mal nie stark genug seyn wird

(etwa 24°), so faßt man die abgetropften Kaͤsten, einen nach dem

anderen, wieder mit dem Krahn und hebt sie in die Pfanne D. In E aber sezt man wieder zwei

Kaͤsten frischer Erze ein und kocht wiederholt 1 bis 1 1/2, Stunde indem man,

wenn zu viel Wasser verdampft seyn sollte, aus dem Schlauche wieder solches bis zur

gehoͤrigen Fuͤllung anlaufen laͤßt. Die Lauge in E wird nun wenigstens 30 oder noch mehr Grade erhalten,

und somit zum Ablassen oder Versieden geeignet werden.

In der Pfanne D wird das Wasser waͤhrend der vier

Stunden wo gefeuert wurde, ganz oder beinahe zum Kochen erhizt worden seyn; man

bringt daher die in derselben sizenden Erze in die dritte Pfanne C, wo sie eben so wieder in warm gewordenes Wasser

kommen. In die Pfanne D hingegen kommen nun die

Kaͤsten von E und die Pfanne E bleibt einige Augenblike leer. Das Feuer, welches man

gegen das Ende dieser Operationen beinahe ganz ausgehen ließ, wird aber jezt noch

nicht angeschuͤrt, sondern man laͤßt nun die in E befindliche Lauge an ihren bestimmten Ort zum Verbrauch ab, und zapft

die Lauge aus der Pfanne D nach E ab, dann die von C nach D und bringt in C wieder

Wasser aus der Pfanne B, welche einzig zum

Anwaͤrmen von Wasser bestimmt ist. Hierauf kommen in E wieder frische Kaͤsten mit Erzen, um wie vorher die Lauge

hochgraͤdig zu machen, worauf wieder 1 bis 1 1/2 Stunden nach

Gutduͤnken geschuͤrt wird. Es werden dann die zwei Kaͤsten

voͤllig erschoͤpfter Erze in C

herausgenommen, auf die Pfanne B gesezt, wo sie zum

Abtropfen einige Zeit stehen bleiben, waͤhrend man die Kaͤsten von D wieder in C und die von

E in D bringt und in E wieder mit frischen Erzen gefuͤllte

einlaͤßt. Dann aber werden die auf B stehenden

abgetropften Kaͤsten auf der anderen Seite auf den Hund gesezt, und an ihren

bestimmten Ort (den Schutthaufen) gefahren. Man leert sie und fuͤllt sie

hierauf wieder wie vorher. Auf diese Art wird fortgefahren, indem man in E zur Verstaͤrkung der von D und C kommenden schwachen Laugen frische

Erze bringt, und leztere dann in D und C mit schwacher Lauge oder Wasser vollstaͤndig

aussuͤßt. Auf diese Art erzielt man hinreichend starke Langen.

Jedermann, dem das Geschaͤft der gewoͤhnlichen Auslaugung bekannt ist, wird die Vortheile

einsehen, welche diese Auslaugungsmethode wegen ihrer Schnelligkeit und der

Ersparniß an Handarbeit gewaͤhrt. Der einzige Umstand, welcher einer solchen

Einrichtung im Wege sieht ist, daß nicht wohl eiserne Pfannen gebraucht werden

koͤnnen, indem diese leicht zerfressen werden, sondern bleierne angewandt

werden muͤssen, die sehr kostspielig und der Gefahr zu schmelzen ausgesezt

sind; deßwegen muß auch auf der Pfanne der Senkboden liegen, damit nicht leicht Erze

sich auf den Boden derselben auflegen koͤnnen, und das Feuer darf auch nicht

unmittelbar an die Pfanne schlagen; zu groͤßerer Vorsicht soll man daher auch

taͤglich ein Mal aus jeder der drei Pfannen E, D,

C den Senkboden herausheben und den durchgedrungenen Schlamm auswaschen.

Uebrigens koͤnnte die Auslaugung der Erze auch in Kasten oder Cisternen auf

die Art vorgenommen werden, daß man die Fluͤssigkeit darin durch

einstroͤmenden Dampf erhizt.

Es wird auf diesem Wege leicht auch eine lauge von 35° gewonnen werden

koͤnnen; hoͤher soll sie jedoch in keinem Falle gebracht werden, weil

sonst in der Pfanne E wasserfreier Eisenvitriol

niedergeschlagen wuͤrde. Die abgelassene Lauge von 30 bis 35°

laͤßt man in Kaͤsten sich sezen und zapft sie hierauf noch warm in die

Schuͤttelkaͤsten ab, worin man ihr das Niederschlagsmittel zusezt; der

natuͤrliche Alaun sowohl, als der durch das Niederschlagsmittel entstandene

krystallisiren dann heraus. Auf diese Art laͤßt sich das ganze

Geschaͤft auf die Ablaugung und einige kleine Einrichtungen zur Verdampfung

der Mutterlaugen reduciren.

Ich glaube nun die Sache so weit beleuchtet zu haben, daß die Besizer derartiger

Werke die Moͤglichkeit großer Verbesserungen einsehen und dazu veranlaßt

werden, verweise aber uͤbrigens noch auf eine besondere Abhandlung

uͤber Verbesserung der gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen

Siedapparate.Sie erscheint im naͤchsten Hefte des polytechnischen Journals.A. d. R.

Tafeln