| Titel: | Die Dampflampe; von Dr. F. Luedersdorff. |

| Autor: | F. Luedersdorff |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXXI., S. 166 |

| Download: | XML |

XXXI.

Die Dampflampe; von Dr. F. Luedersdorff.

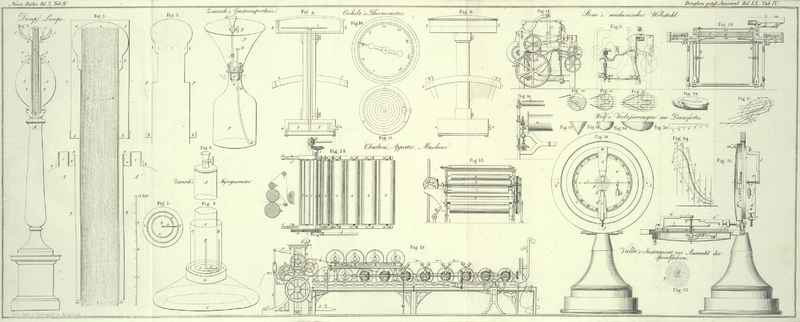

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Luedersdorff's Dampflampe.

Nachdem ein Zeitraum von zwei Jahren als Kriterium diese Erfindung bewahrt hat, und

die Dampflampe bereits zu den nothwendigen Requisiten unserer eleganten Salons

gehoͤrt, kann ich mit der allgemeinen Veroͤffentlichung derselben ihre

Empfehlung verbinden. Ich waͤhle hiezu das vorliegende Journal, ein Mal, weil

es das gelesenste ist, und zweitens, weil es durch seine zahlreichen Kupfertafeln

erlaubt der Beschreibung eine genaue Zeichnung beizufuͤgen, was fuͤr

alle mechanischen Vorrichtungen die unerlaͤßlichste Bedingung ist. Ich benuze

diese Gelegenheit außerdem noch um so lieber, als ich die Beschreibung meiner Lampe

als Correctur fuͤr alle diejenigen aufstellen kann, welche, ungeachtet ich

die Einrichtung derselben oͤffentlich erklaͤrt habe, mangelhaft

angefertigt worden sind, und woran hauptsaͤchlich der Umstand schuld ist,

daß, obschon die Principien der Dampflampe von den Principien der Oehllampen ganz

verschieden sind, die bezuͤglichen Fabrikanten dennoch glaubten, weil der

Apparat „Lampe“ heißt, ihrem eigenen

Ermessen folgen zu koͤnnen.

Die Erfahrung also, daß die Flamme eines Gemisches von Weingeist und

Terpenthinoͤhl, oder irgend eines anderen kohlenstoffreichen und moͤglichst fluͤchtigen

aͤtherischen Oehles, leuchtend ist, veranlaßte

mich zunaͤchst zur Construction einer hierauf basirten Lampe. Da sich nun

aber das Verbrennen eines solchen Gemisches gerade zu sehr schwierig zeigte, und es

schwer zu einem ruhigen Brennen zu bringen war, so kam ich auf die Idee, den

entzuͤndeten Daͤmpfen dieses Gemisches das

Leuchten zu uͤbertragen, und so entstand die Dampflampe. Die Aufgabe derselben war demnach nicht allein jene

Daͤmpfe zu verbrennen, sondern auch zu entwikeln,

und dabei kam es darauf an, daß dieß in einem bequemen, jeder Handhabung

faͤhigen Apparat geschehe.

Die erste Lampe dieser Art haͤtte ich so eingerichtet, daß die Erzeugung der

Daͤmpfe durch eine besondere, erhizende Spirituslampe bewirkt wurde:

natuͤrlich war diese Lampe In der Lampe unbequem; ich war daher darauf

bedacht die eine entbehrlich zu machen und die leuchtende Flamme gleichzeitig auch

als erhizende zu benuzen. Bei der leichten Verdampfbarkeit des Spiritus hielt dieß

nicht schwer, und so kam ich bald auf eine Construction, durch welche sich diese

Lampe zu der zierlichsten und dabei einfachsten Leuchte umbilden ließ.

Ich uͤbergehe die Beschreibung der ersteren Art dieser Lampen, denn ungeachtet

auch sie ihre Vorzuͤge haben, so werden diese doch durch viele

Unbequemlichkeiten zu sehr belastet, als daß ich dieselben empfehlen sollte. Ich

wende mich daher gleich zu den lezteren, und kann hier in Eroͤrterung der

Principien um so kuͤrzer seyn, als ich bereits in den Nr. 298 und 299 (1834)

und Nr. 38 (1835) der Haude- und Spener'schen Zeitung die Sache besprochen habe.

Es kam also bei Construction einer Lampe, welche sich durch eigene Waͤrme die

benoͤthigten Daͤmpfe schafft, darauf an, diejenige Waͤrme,

welche von der leuchtenden Flamme ausstrahlt, zu absorbiren, und durch ein leitendes

Medium einer abgesonderten und proportionalen Menge des Leuchtspiritus

zuzufuͤhren. Natuͤrlich durfte die leuchtende Flamme hiedurch nicht im

Geringsten incommodirt werden, und daher war vor allen Dingen eine unmittelbare

Beruͤhrung der Flamme mit dem zu erhizenden Gegenstand zu vermeiden. Es stand

mir also einzig und allein die von der Flamme ausstrahlende Waͤrme zu Gebote, nach deren Intensitaͤt

diejenige Menge des Leuchtspiritus zu berechnen war, welche durch jene Waͤrme

verdampft werden koͤnnte. Wie sich dieß bewerkstelligen ließ, wird durch die

nachfolgende Beschreibung der Lampe selbst am leichtesten erklaͤrlich

seyn.

A, AFig. 1 ist der

Spiritusbehaͤlter. (Die Figuren sind

saͤmmtlich Durchschnitte.) Er hat die Gestalt eines Sphaͤroids, welche

fuͤr diesen Zwek am geeignetsten ist.

B ist ein mit obigem Behaͤlter verbundener

Zapfen, durch welchen die Lampe auf dem Gestell jedweder Astrallampe befestigt

werden kann.

a, a ist der Hals einer Oeffnung in dem

Spiritusbehaͤlter, durch welchen der Brenner in

denselben hineingestekt wird. Der Brenner selbst stuͤzt sich hiebei nicht

allein durch einen kleinen Rand n, n

Fig. 2 auf

diesen Hals, sondern er klemmt sich auch darin fest, derselbe muß also so gearbeitet

seyn, daß er straff hineingeht.

b, b ist ein zweiter Hals, welcher den ersten in einem

gewissen Abstand concentrisch umgibt. Er dient hauptsaͤchlich dazu, um die an

einem Ring, der genau uͤber diesen Hals paßt, befestigten

Glokentraͤger mit der Lampe so zu verbinden, daß man diese Traͤger

nach Belieben aufsezen und abnehmen kann.

c, c sind die Eingußdillen, von denen der Symmetrie

wegen zwei vorhanden sind. Sie befinden sich innerhalb des Abstandes der oben

erwaͤhnten beiden Haͤlse oder Zargen, und werden durch kleine

uͤbergreifende Stuͤrzen verschlossen.

Der Brenner als der wesentlichste Theil der Lampe besteht

nun erstlich aus einem unten offenen, oben aber in dem Kopf d sich endigenden Rohr. Dicht unter dem Kopfe erweitert sich das Rohr in

einem Absaͤze k, k, und in diesem Absaͤze

sind ringsum, in gleichen Abstanden von einander, kleine, naͤhnadelfeine

Loͤcher gebohrt, und zwar, je nach der Capacitaͤt der Lampe, zehn,

sechzehn, zwanzig etc.

In jenem Kopfrohre stekt ferner ein an beiden Enden

offenes, uͤberall gleichweites Rohr e, e. Dasselbe muß straff in den ersteren passen, damit

es nicht zuruͤkfallen kann: es wird von Unten eingeschoben. In diesem

Roͤhre befindet sich ein Docht, der dasselbe ganz ausfuͤllt; es kann

ein gewoͤhnlicher, mehrfach zusammengenommener Baumwollendocht seyn.

Wird nun der Brenner, mir dem Dochtrohre ausgeruͤstet, in den

Spiritusbehaͤlter hineingestekt, so saugt der Docht den Leuchtspiritus ein

und fuͤhrt ihn bis in den Kopf des Brenners. Bringt man jezt hier oben eine

Erwaͤrmung an, die den Spiritus verdampfen macht, so muͤssen die

Daͤmpfe zu den vorerwaͤhnten kleinen Loͤchern

ausstroͤmen, wo sie nun angezuͤndet nicht allein als leuchtende Flammen erscheinen, sondern auch als erhizende, indem ihre Waͤrme gegen den Kopf

ausstrahlt, und so die Verdampfung des in dem Docht sich stets erneuernden

Leuchtspiritus fortsezt. Der Docht bildet hier also ein abgesondertes Reservoir fuͤr den Brennstoff, in welches derselbe

durch seine Capillaritaͤt eben so viel Leuchtspiritus wieder hinein schaffe,

als daraus verdampft. Es versteht sich hiebei von selbst, daß die Weile des

Dochtrohres oder die Aufsaugungsfaͤhigkeit des Dochtes mit der Anzahl der

Flammen, also mit der Verdampfung in einem richtigen Verhaͤltnisse stehen

muß, und wenigstens die Verdampfung nicht groͤßer seyn darf, als die

Aufsaugung.

Da den Daͤmpfen nur durch die kleinen Loͤcher ein Ausweg

geoͤffnet ist, so sind sie innerhalb des Kopfes immer etwas gespannt, sie stroͤmen daher mit einer gewissen

Kraft aus, und ihre Flammen streben, nach Maaßgabe ihrer Spannung, wie f, f zeigt, von dem Kopfe ab, den sie in Form eines

stammenden Kranzes umgeben. Natuͤrlich hat dieß Abstreben ein aus einem

moͤglichen Maximum und Minimum sich selbst regulirendes Medium. Denn

waͤre die Kraft, mit welcher die Daͤmpfe ausstroͤmen, zu groß,

so wuͤrden die Flammen zu weit abstreben und jezt dem Kopfe nicht Hize genug

zur Fortsezung der Verdampfung mittheilen, die Spannung muͤßte also

nachlassen, und mit ihr das uͤbermaͤßige Abstreben. Auf der anderen

Seite wuͤrde eine zu geringe Spannung wieder eine zu große Annaͤherung

der Flammen veranlassen, wodurch natuͤrlich denn die Erhizung und dadurch die

Spannung groͤßer werden muß; so daß also, so lange Brennstoff in der Lampe

vorhanden ist, der Flammenkreis sich stets unbemerkbar selbst regulirt.

Was nun die erste Erwaͤrmung zum Hervorloken der Flamme, also das Anzuͤnden der Lampe anbelangt, so dient hiezu das

Schaͤlchen h, h, welches den Brenner wie eine

ringfoͤrmige Rinne umgibt, und mit ihm durch Loͤthung verbunden ist.

Soll also die Lampe entstammt werden, so gießt man in diese Rinne eine Kleinigkeit

gewoͤhnlichen Spiritus, nicht Leuchtspiritus, weil dieser, da er hier ohne

Luftzug verbrennt, den Brenner schwarz machen wuͤrde, und zuͤndet ihn

an. Der brennende Spiritus umflammt alsbald den Brenner und erhizt ihn in wenigen

Secunden so weit, daß aus den kleinen Loͤchern die Flammen hervorbrechen,

welche nun, nachdem der Spiritus ausgebrannt ist, die fernere Erwaͤrmung

selbst uͤbernehmen.

Da aber waͤhrend des Brennens der Lampe Erhizung zunaͤchst dem Brenner mitgetheilt wird, und dieser die empfangene

Waͤrme nicht einzig und allein an das Dochtrohr abgibt, sondern auch seiner

Laͤnge nach fortleitet, so wuͤrde, da derselbe in der

Leuchtfluͤssigkeit steht, auch diese nicht unbedeutend erwaͤrmt

werden. Es wuͤrden sich dadurch aber, wenn auch die Fluͤssigkeit nicht

zum Kochen kaͤme, doch Daͤmpfe erzeugen, welche, indem sie sich

außerhalb des Brenners befaͤnden, theils durch den Hals des

Behaͤlters, der durch den Brenner keineswegs luftdicht geschlossen ist,

theils durch die Eingußdillen entweichen, und mindestens einen Terpenthingeruch

verbreiten muͤßten. Damit nun alles dieß verhindere wird, so stekt der

Brenner mit seinem unteren Ende in einem Roͤhre q,

q, Fig.

2, welches einen guten Viertelzoll weiter ist, als er selbst, so daß

zwischen dem Brenner und diesem Roͤhre ein Zwischenraum von 1/8 Zoll gebildet

wird. Beide Theile sind unten durch einen kranzfoͤrmigen Boden, wie m, m zeigt, luftdicht durch Loͤthung verbunden,

so daß die in A, A befindliche Fluͤssigkeit den

Brenner außerhalb nirgends beruͤhren kann, und fortwaͤhrend durch eine

Luftschicht von ihm getrennt ist. Dieses aͤußere, den Brenner umgebende Rohr

hat die innere Weite des Halses a, a, und dieses ist es,

welches sich in demselben festklemmt und gleichzeitig mit seinem Randchen n, n,

Fig. 2, auf

dem Halse ruht.

Ich mache besonders auf dieses Schuzrohr aufmerksam, denn ohne dasselbe sind diese

Lampen, wie dergleichen bereits unkundiger Weise gefertigt worden, ganz unpraktisch,

weil sie fast siedend heiß werden und deßhalb hermetisch verschlossen seyn

muͤssen, so daß man dieselben waͤhrend des Brennens nicht

nachfuͤllen kann, wenn der Leuchtspiritus consumirt seyn sollte.

Die Dochte zu den Lampen koͤnnen, wie ich bereits erwaͤhnt habe,

gewoͤhnliche Baumwollendochte seyn, nur muͤssen sie das Dochtrohr ganz

ausfuͤllen, ohne gerade darin gepreßt zu seyn. Sie wuͤrden, da sie

nicht selbst brennen, sondern nur den Spiritus bis zu dem Orte, wo dieser verdampft

werden soll, hintreiben, immerwaͤhrend benuzt werden koͤnnen, wenn sie

nicht mit der Zeit an ihrem oberen Ende, erstens durch allmaͤhliche

Verkohlung etwas litten, und zweitens, wenn ihre Capillaritaͤt durch

Verstopfung nicht geschwaͤcht wuͤrde; besonders wenn man die Lampen

bis auf die lezten Tropfen der Leuchtfluͤssigkeit ausbrennen laͤßt,

was also zu vermeiden ist, tritt der erste Fall ein. Der Docht kann alsdann nicht so

viel Spiritus in die Hoͤhe schaffen als verdampft, die Spannung der

Daͤmpfe hoͤrt folglich auf, die Flammen naͤhern sich und

erhizen den Kopf des Brenners zu sehr, und die Folge ist eine beginnende Verkohlung

des Dochtes. Auch wenn der Docht zu lang ist, findet dieß, wenn selbst der Spiritus

noch nicht fehlt. Statt, weil die Hoͤhe der Capillaranziehung eine

Graͤnze hat. Die Lampe muß also so eingerichtet seyn, daß der Docht nicht

laͤnger als hoͤchstens 9 Zoll zu seyn braucht, und dann muß man nicht

versaͤumen zu gehoͤriger Zeit den fehlenden Spiritus zu ersezen, oder,

was besser ist, die Lampe vor dem Anzuͤnden ganz voll zu fuͤllen, wenn

man zu befuͤrchten hat, daß die noch vorhandene Fuͤllung nicht

ausreicht.

Das vorgedachte Verstopfen des Dochtes stellt sich nach laͤngerem Gebrauche

unter allen Umstaͤnden ein. Das Terpenthinoͤhl naͤmlich, so wie

es in den Handel kommt, enthaͤlt immer eine nicht unbedeutende

Quantitaͤt Harz, welches, in der Fluͤssigkeit aufgeloͤst, von

dem Dochte gleichfalls mit aufgesogen wird, und sich im oberen Theile desselben

sammelt und hier, als unverdampfbare Substanz, die Capillarzwischenraͤume des

Dochtes verstopfend, verbleibt. Wenn sich also auch das Verkohlen des Dochtes leicht verhindern

ließe, und zwar dadurch, daß man denselben aus Amianth macht, so ist doch das

Verstopfen nicht zu vermeiden. Man muß daher einen Ausweg waͤhlen, und dieser

besteht darin, daß man den Docht zusammensezt. Um dieß zu bewerkstelligen, bringt

man zuerst in das Dochtrohr einen Docht, welcher das untere Ende bis o, o ausfuͤllt, und dann stekt man von Oben einen

kuͤrzeren hinein und druͤkt diesen gegen den unteren gelinde an, damit

sich beide genau beruͤhren. Der laͤngere Docht bleibt nun fuͤr

immer derselbe, dahingegen ersezt man den oberen etwa alle acht Tage durch einen

neuen. Diesen lezteren nun kann man aus Amianth verfertigen, indem man die Fasern

zusammenfaßt, mit einer Scheere unten und oben glatt schneidet, mit einem

duͤnnen Clavierdraht weitlaͤuftig umwikelt und so hineinstekt. Mit

zweien solcher Dochte reicht man recht gut ein Jahr hindurch aus, in dem man den

gebrauchten bei gewoͤhnlichem Kuͤchenfeuer wiederum

ausgluͤht.

Ich habe weiter oben erwaͤhnt, daß die Dike des Dochtes mit der Verdampfung,

also mit der Anzahl der Flammen in Verhaͤltnis stehen muͤsse. Das ist

nur bei Lampen von groͤßerer Capacitaͤt leicht zu bewerkstelligen.

Verlangt man indeß nur eine geringe Erleuchtung, soll also die Lampe nur etwa 8

– 10 Flammen haben, so muß der Brenner nach Fig. 3 eingerichtet seyn.

Derselbe hat alsdann nicht von Oben bis Unten eine

gleiche Weite, sondern bildet bei p, p einen Absaz,

weil, wenn er durchweg nur die obere Weite haͤtte, der duͤnne Docht

nicht Fluͤssigkeit genug hinaufschaffen koͤnnte, und wenn er durchweg

die untere Weite haͤtte, die Flammen zu einzeln stehen, und dem Ganzen ein

todtes Ansehen geben wuͤrden. Das Dochtrohr geht bei dieser Einrichtung

natuͤrlich nur bis p, p, gleichwohl ist die

Erhizung stark genug, um auch von hier die Daͤmpfe zu entwikeln. Soll

uͤbrigens die Lampe mit einem neuen Dochte versehen werden, so nimmt man den

Brenner, der, wie Fig. 2 zeigt, nur in dem Halse a, a

eingeklemmt ist, mit sammt der ganzen Einrichtung heraus, zieht das Dochtrohr

hervor, und bringt, nachdem ein neuer Docht hineingestekt ist, jedes wieder an seine

Stelle, was mit der groͤßten Leichtigkeit zu jeder Zeit geschehen kann.

Das Material, aus welchem die Brenner gefertigt werden, ist natuͤrlich Messing, und zwar muͤssen dieselben aus Blech im

Feuer geloͤthet und nicht gegossen seyn, weil diese lezteren, ihrer

groͤßeren Metallstaͤrke wegen, dem Dochte zu viel Waͤrme

vorenthalten wuͤrden. Der Spiritusbehaͤlter und der Staͤnder

der Lampe koͤnnen aus jedem hiezu geeigneten Stoffe seyn, doch ist es nicht

rathsam den ersteren zu lakiren, weil der Leuchtspiritus, wenn von demselben auf die

Lampe etwas

verschuͤttet wird, den Lak angreift. Sehr geeignet fuͤr beide ist ein

Geschirrgut. So werden hier in Berlin diese Lampen in der Baron v. Eckardtstein'schen Steingutfabrik, deren Besizer, der

Baron E. v. Eckardtstein, sich vielfach um diesen

Gegenstand verdient gemacht hat, durchaus zwekmaͤßig und elegant

gefertigt.

Die Bereitung des Leuchtspiritus als Brennstoff

fuͤr diese Lampe ist sehr einfach, wie ich bereits in Nr. 38 (1835) der Haude- und Spener'schen

Zeitung eroͤrtert habe, nur gehoͤrt dazu ein sehr starker Spiritus.

Derselbe muß mindestens 93 Proc. nach dem Tralles'schen

Alkoholometer haben (0,823), ein Mal um die noͤthige Menge

Terpenthinoͤhl aufloͤsen zu koͤnnen, und zweitens um

moͤglichst wenig Wasser verbrennen zu muͤssen, dessen Vorhandenseyn in

groͤßerer Menge der Leuchtkraft bedeutenden Abbruch thut. Einen Spiritus von

dieser Staͤrke darzustellen ist nicht ganz leicht, und es gelingt durch

Destillation nur auf gut eingerichteten Pistorius'schen

Apparaten. Ich empfehle daher, da wo man eine gleichmaͤßige Waͤrme von

40° R. zu Gebote hat, wie in Brau- und Brennereien, Geschirrfabriken

etc., die Soͤmmering'sche Methode, die sich mir

unter obigen Bedingungen sehr bewaͤhrt gezeigt hat, und die ich selbst in

Destilliranstalten mit Vortheil eingerichtet habe. Sie besteht, wie bekannt, darin,

daß man den zu verstaͤrkenden Spiritus in eine Thierblase fuͤllt,

durch deren Leimgehalt das Wasser ausgezogen, nach Außen geschafft, und hier bei

gehoͤriger Waͤrme fort und fort verdampft wird. Man bediene sich hiezu

indeß nicht zu großer Blasen; man nehme also Schweinsblasen, weil diese, wegen der

zum kleineren Inhalt verhaͤltnißmaͤßig groͤßeren

Oberflaͤche, dem Spiritus in kuͤrzerer Zeit und unter geringerem

Verluste die gewuͤnschte Staͤrke geben.

Das Verhaͤltniß des Spiritus zum Terpenthinoͤhl ist alsdann dem Maaße nach 4 Theile Spiritus und 1 Theil

Terpenthinoͤhl. Koͤnnte man das leztere zu einem billigen Preise

rectificirt, d.h. durch Destillation mit Wasser, oder durch andere Mittel von seinem

Harze befreit erhalten, so wuͤrde man mit noch groͤßerem Vortheile in

den Lampen Amianthdochte anwenden koͤnnen, welche dann sehr lange, ohne daß

man sie zu erneuern braucht, aushalten. Leider aber steht das rectificirte

Terpenthinoͤhl noch zu hoch im Preise, denn schon mit dem rohen kostet die

Unterhaltung dieser Lampen etwas mehr als die Unterhaltung der gewoͤhnlichen

Oehllampen, wozu die sehr hohe Besteuerung des Spiritus, ungeachtet er in dieser

Gestalt kein Getraͤnk mehr ist, bedeutend beitraͤgt.

Was die Intensitaͤt des Lichtes der Dampflampe

anbelangt, so duͤrfte derselben wohl keine andere Leuchte gleichkommen. Denn

indem die

entzuͤndeten Daͤmpfe des Leuchtspiritus, die in dem Kohlenstoffe des

Terpenthinoͤhls einen hinreichenden Fonds zum Leuchten besizen, mit einer

gewissen Kraft in die Luft Hinausgetrieben werden, und diese aus der Stelle

draͤngen, eignen sie sich den Sauerstoff derselben, gleichsam wie ein

umgekehrtes Geblaͤse, mit Leichtigkeit an, und gelangen zum

vollstaͤndigen Verbrennen mit dem weißesten lichte; dabei hat das Ganze mit

seinem Flammenkreise ein hoͤchst zierliches Ansehen, so daß wohl nichts zu

einer eleganten Beleuchtung geeigneter ist als diese Lampen, die natuͤrlich

jedweder Handhabung faͤhig sind. Wie ich schon erwaͤhnt habe, kann man

auch eine Gloke daruͤber stellen, und dieß

geschieht ohne die Flamme in einen Cylinder einzuschließen. Die Gloke muß nur unten

weit geoͤffnet seyn und einen etwas hohen Hals haben; ein Springen derselben

ist keineswegs zu befuͤrchten. Auch kann die Lampe mit Armen versehen seyn,

aus denen die Flammenkreise brennen: die Construction ist zu einfach, als daß ich

sie zu beschreiben noͤthig haͤtte, doch erinnere ich, daß die Arme,

als Zuleiter des Spiritus, an ihrer Muͤndung im Spiritusbehaͤlter nur

eine sehr kleine Oeffnung haben duͤrfen, weil sonst beim Tragen der Lampe die

Flammen des einen Armes leicht erloͤschen.

Ich habe jezt noch einen Punkt zu eroͤrtern, und dieser ist die Feuergefaͤhrlichkeit. Allerdings ist der

Leuchtspiritus eine sehr entzuͤndliche Fluͤssigkeit, allein in der

Lampe hoͤrt er es auf zu seyn. Denn die schlimmste aller

Gefaͤhrdungen, welche die Lampe erleiden kann, ist, daß sie umgeworfen und

dadurch Spiritus verschuͤttet wird, der sich neu entzuͤnden kann. Das

Verschuͤtten ist allerdings moͤglich, nicht aber das

Entzuͤnden, weil in demselben Augenblike, wo die Lampe umfallt, die Flamme

sogleich erloͤscht, was jedes Mal erfolgte, so oft ich die Lampe absichtlich

umwarf. So wenig man also hiebei irgend etwas zu fuͤrchten hat, so mache ich

doch darauf aufmerksam, daß man beim Nachfuͤllen der Lampe, waͤhrend

sie brennt, vorsichtig seyn, und den Leuchtspiritus aus einer Kanne mit einer etwas

langen Dille nachgießen muß.

Zur besseren Uebersicht habe ich in Fig. 2 einen Brenner in

Verbindung mit den wesentlichsten Theilen der Lampe in natuͤrlicher

Groͤße abgebildet; da indeß der Raum der Tafeln beschraͤnkt ist, so

ist der Brenner sammt dem Roͤhre q, q in der

Zeichnung kuͤrzer als er es in der Wirklichkeit ist, so daß also die

Verbindung m, m tiefer unten liegt, indem derselbe von

d, d gemessen bis m, m 9

Zoll betraͤgt. Die Groͤße dieses Brenners ist uͤbrigens auf 16

Flammen berechnet, wohingegen der in seinen oberen Verhaͤltnissen gleichfalls

in natuͤrlicher Groͤße gezeichnete Brenner Fig. 3 nur 10 Flammen traͤgt. Die

Stuͤrze r, r,

Fig. 2, dient

zum Verloͤschen der Lampe. Nachdem man sie naͤmlich ausgeblasen hat,

stellt man diese Stuͤrze, die bis in die Rinne h,

h hinunterreicht, daruͤber, damit die noch ausstroͤmenden

Daͤmpfe condensirt werden, und der Kopf des Brenners sich schnell

abkuͤhlt.

Tafeln