| Titel: | Verbesserungen an den mechanischen und anderen Webestühlen zum Weben von Seide, Hanf, Flachs, Baumwolle, Wolle und anderen Faserstoffen, worauf sich Amassa Stone, Maschinist von Johnstone in den Vereinigten Staaten, dermalen in Liverpool, am 22. Oktober 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXXIII., S. 178 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Verbesserungen an den mechanischen und anderen

Webestuͤhlen zum Weben von Seide, Hanf, Flachs, Baumwolle, Wolle und anderen

Faserstoffen, worauf sich Amassa

Stone, Maschinist von Johnstone in den Vereinigten Staaten, dermalen in

Liverpool, am 22. Oktober 1834 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Februar 1836, S.

329.

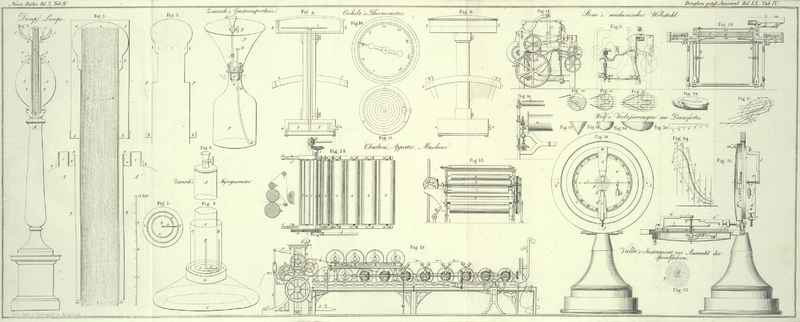

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Stone's mechanische Webestuͤhle zum Weben von Seide, Hanf,

Flachs, Baumwolle, Wolle etc.

Die Ausstattung der mechanischen sowohl als anderen Webestuͤhle mit einem

Mechanismus, wodurch das Schlagen des Eintrages zugleich mit der Abgabe der Kette

und der Aufnahme des Gewebes in einer Operation geschieht, bildet den Gegenstand

gegenwaͤrtigen Patentes. Wenn hier durch irgend einen Zufall der Eintrag

bricht, oder wenn dessen Ablieferung eine Unterbrechung erleidet, so stoͤßt

das Schlagen des Rietblattes auf wenig oder gar kein Hinderniß; und die Abgabe der

Kette sowohl, als die Aufnahme des Gewebes wird unterbrochen, obwohl die allgemeinen

Bewegungen der Maschine fortdauern.

Fig. 16 ist

eine Ansicht des verbesserten Webestuhles vom Ende her und in arbeitendem Zustande

gesehen. Aus Fig.

17 ersieht man hauptsaͤchlich die neuen Theile dieser Maschine.

Fig. 18

ist ein senkrechter Durchschnitt unter rechten Winkeln und nach der Linie A, B

in Fig. 16 genommen. Fig. 19 zeigt

gleichfalls einen senkrechten durchschnitt, unter rechten Winkeln mit Fig. 16, aber

nach der Linie C, D, d.h. in entgegengesezter Richtung

genommen.Diese Linien A, B und C,

D sind in der Zeichnung, welche das London

Journal von diesem Webestuhle lieferte, ausgeblieben.A. d. R.

Fig. 20Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. ist eine horizontale Ansicht eines Theiles des Webestuhles, an

jenem Ende genommen, an welchem die verbesserten Theile damit in Verbindung stehen.

An allen diesen Figuren sind gleiche Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

Der Kettenbaum a ist an einer Welle aufgezogen, die sich

in den Seitengestellen der Maschine in Zapfenlagern bewegt. Von diesem Baume aus

laufen die Kettenfaͤden uͤber eine oberhalb befindliche Walze b und von hier aus auf die gewoͤhnliche Weise

durch die Gelese c, c und das Rietblatt d vorwaͤrts. Das Rietblatt ist mit einem Rahmen

in der Lade aufgezogen; und dieser Rahmen kann sich an Zapfen schwingen, damit das

Rietblatt zuruͤkfallen kann, wenn es beim Schlagen mit Gewalt auf den

Eintragfaden trifft. Das Gewebe, welches vorne vor dem Rietblatte durch Vermischung

der Eintrag- und Kettenfaden erzeugt wird, laͤuft uͤber den

Brustbaum e an den Werkbaum f, und wird durch die Reibung der Oberflaͤchen an einander auf die

lose Walze g aufgewunden. Die Kurbelwelle h, welche mittelst eines an ihrem Ende befindlichen

Riggers und mir einem von irgend einer Triebkraft herfuͤhrenden Laufbande in

Bewegung gesezt wird, und welche selbst wieder die uͤbrigen arbeitenden

Theile der Maschine in Thaͤtigkeit bringt, steht durch die Kniestangen i, i mit dem Ruten der Lade in Verbindung, so daß

leztere durch die Umgaͤnge der Kurbelwelle ihre gewoͤhnlichen

schwingenden Bewegungen mitgetheilt erhaͤlt. Durch eine gewoͤhnliche

Raͤderwerksverbindung wird auch die Welle k

umgetrieben, und dadurch, kommen die Gelese c, c, welche

die Kette oͤffnen, so wie auch die Knechthebel l,

l, die das Schiffchen hin und her werfen, in Bewegung.

Aus Fig. 18,

wo die Lade vom Ruten her dargestellt ist, sieht man, daß das Rietblatt d in einem Rahmen m, m

fixirt ist, welcher selbst wieder in der Lade aufgezogen ist und mit Zapfen n, n, die an die oberen Theile der Schwerter der Lade

gebolzt sind, festgehalten wird. An diesen Zapfen n, n

kann sich das Rietblatt mit seinem Rahmen ruͤkwaͤrts schwingen; es

wird jedoch durch kraͤftige Federn o, o, welche

an dem Ruten der Lade festgemacht sind, und deren Enden gegen die untere Latte des

Rietblattrahmens druͤken, in seiner Stellung erhalten. Die Spannung dieser Federn

o, o kann mittelst stellbarer Federhaken und

Schrauben p, p ermaͤßigt werden.

Alle die bisher beschriebenen Theile gehoͤren uͤbrigens nicht zu der

neuen Erfindung, sondern wurden hier bloß zu groͤßerer Deutlichkeit und

Anschaulichkeit dieser lezteren erlaͤutert. Wir gelangen nunmehr zu den

wesentlichen Theilen der Erfindung.

An der Seite des einen der Schwerter der Lade ist mittelst eines Zapfens r, welcher aus einem an das Schwert gebolzten Bande oder

Kloben hervorragt, der senkrechte Hebel q angebracht.

Das obere Ende dieses Hebels stemmt sich gegen die untere Latte des Ruͤkens

des Rietblattrahmens m, und wird daselbst durch eine

schwache, aus Fig.

18 ersichtliche Feder festgehalten. Das untere Ende des Hebels sieht durch

ein Achsengefuͤge mit einer horizontalen Stange s

in Verbindung. Jenes Ende der Stange 5, an welchem diese Verbindung Statt findet,

ist nach Abwaͤrts gebogen, wie Fig. 17 zeigt, damit die

Stange uͤber die Schuͤttet- oder Schwungstange am Grunde des

Schwertes, woran sich die Lade schwingt, gehen kann. Das Gefuͤge, welches das

Ende des Hebels q mit der Stange, verbindet, muß so viel

als moͤglich mit der Achse der Lade in Einklang gebracht werden.

An dem Ruͤkentheile des Webestuhles befindet sich eine senkrechte Welle t, die von Baͤndern, welche an das Seitengestelle

gebolzt sind, getragen wird. An dem oberen Theile dieser Welle ist eine endlose

Schraube oder ein Wurm angebracht, die in die Zaͤhne eines an dem Kettenbaume

befindlichen Rades eingreift, und durch deren Umdrehung auch dieser Kettenbaum zum

Behufe der Abgabe von Kette umgetrieben wird. In der Nahe des unteren Endes ist an

ebendieser Welle t durch einen Bolzen oder auf andere

Weise ein Sperrrad u befestigt, und unter diesem Rade

ist an die Welle auch noch ein loser Halsring v

gebracht, der mittelst eines Stiftes emporgehalten wird. Von der Seite dieses

Halsringes laͤuft ein kleiner Arm aus, an welchem sich ein aufrechter Zapfen

befindet, der durch ein an dem Hinteren Ende der horizontalen Stange s angebrachtes Loch oder Auge geht, und der auf diese

Weise fuͤr dieses Ende der Stange eine gegliederte Stuͤze bildet. Eine

kleine Streke von diesem Gefuͤge entfernt ist in der horizontalen Stange ein

Pfosten w befestigt, welcher einen Sperrkegel, dessen

Ende in die Zahne des Sperrrades einfallt, fuͤhrt. Dieser Sperrkegel dient

zum Umtreiben des Sperrrades u und der Welle t. An der horizontalen Stange x ist ferner mittelst Bolzen auch noch der gebogene Arm x befestigt. Auf das obere hoͤhere Ende dieses

Armes trifft das Schwert, wenn die Lade zuruͤkfaͤllt, und dadurch

erhaͤlt die Stange s eine Verschiebung, wodurch der Sperrkegel

w in das Sperrrad u

einfallt und dieses um einen Zahn umtreibt.

Unter der endlosen Schraube oder dem Wurme, von welchem oben die Rede war, ist an der

senkrechten Welle t auch noch ein anderes Sperrrad y befestigt, welches in Hinsicht auf die Zahl der

Zaͤhne mit dem Sperrrade u uͤbereinstimmt.

Dieses Sperrrad y wirkt auf einen Zahn an dem Ende des

kurzen Armes des Krummhebels z, welcher an einem Zapfen

in einem an dem Seitengestelle angebrachten Bande aufgehaͤngt ist. An dem

entgegengesezten Ende, d.h. in der Nahe des Endes des laͤngeren Armes dieses

Krummhebels z, ist ein Daͤumling befestigt, und

dieser dient zum Emporheben des Armes des gewoͤhnlichen Aufnahmhebels.

Lezterer sezt den Sperrkegel des Sperrrades, welches mit dem gewoͤhnlichen

Raͤderwerke in Verbindung steht, und wodurch der Zeug wie gewoͤhnlich

auf den Werfbaum aufgewunden wird, in Bewegung.

Die Maschine arbeitet auf folgende Weise. Nach jedem Fluge des Schiffchens durch die

geoͤffnete Kette bewegt sich die Lade gegen dem Werkbaum, um zu bewirken, daß

das Rietblatt den Eintragfaden schlage; da jedoch das Rietblatt d in einem beweglichen Rahmen m aufgezogen ist, so bewirkt die Gewalt, mit der es gegen den Eintrag oder

den Zeug schlagt, daß die untere Latte des Rietblattrahmens m um eine kurze Entfernung oder Streke von der Lade zuruͤkweicht,

wie man dieß aus Fig. 17 ersieht. Da das obere Ende des senkrechten Hebels q aber auf der unteren Latte des Rietblattrahmens ruht,

so oft der Rietblattrahmen eben angegebener Maßen zuruͤkweicht, so wird

dieses Ende dieses Hebels nochwendig nach Ruͤkwaͤrts, das andere

hingegen nach Vorwaͤrts getrieben, wobei ihm die horizontale Stange s folgt. Diese Bewegung der Horizontalm Stange s bewirkt, daß das Ende des krummen Armes x dicht an das vibrirende Schwert der Lade gelangt, und

den Sperrkegel w uͤber einen Zahn des Sperrrades

u zuruͤkzieht. Bei der Ruͤkkehr der

Lade in die schiefe, in Fig. 17 durch punktirte

Linien angedeutete Stellung trifft das Schwert auf das Ende des krummen Armes x; und schiebt dadurch die horizontale Stange s wieder zuruͤk, wodurch der Sperrkegel w veranlaßt werden wird, das Sperrrad u um einen Zahn umzutreiben. Die Folge hievon ist, daß

auch die Welle t und die an ihr befindliche Schraube

ohne Ende umgetrieben wird, und daß mithin der Kettenbaum umgetrieben und die Kette

abgegeben wird. Im Falle jedoch der Kettenfaden braͤche, wuͤrde das

Schiffchen keinen Eintrag liefern; und folglich wuͤrde das Rietblatt beim

Vollbringen des Schlages nicht den gewoͤhnlichen Widerstand erfahren: der

Rietblattrahmen wuͤrde also nicht so zuruͤkgetrieben werden, wie fruͤher, noch

auch wuͤrde eine solche Einwirkung auf den Hebel q erfolgen, daß die horizontale Stange s eine

gleiche Streke weit getrieben wuͤrde. Die Folge hievon waͤre demnach,

daß der Sperrkegel w das Sperrrad u nicht um einen Zahn weiter treiben wuͤrde; daß die Welle t unbewegt bliebe, und daß also keine Kette von dem

Kettenbaume abgewunden wuͤrde. – Durch die rotirende Bewegung, in

welche die senkrechte Welle t auf die angegebene Weise

versezt wird, wird das Sperrrad y umgetrieben; und indem

die Zahne dieses lezteren auf den an dem Ende des kuͤrzeren Armes des Hebels

z befindlichen Zahn wirken, wird dieses Ende des

krummen Hebels jedes Mal herabgedruͤkt, so oft ein Jahn des Rades y uͤber den an diesem Hebel befindlichen Zahn

weggeht. Dadurch wird aber das entgegengesezte Ende oder der laͤngere Arm des

Hebels emporgehoben, woraus folgt, daß der in der Nahe dieses Endes befindliche

Daͤumling den Aufnahmhebel emporluͤpft, und daß dieser leztere Hebel

auf die gewoͤhnliche Weise auf das zum Aufwinden des Gewebes auf den Werkbaum

dienende Raͤderwerk wirkt. Wenn hingegen die rotirende Bewegung der

senkrechten Welle t, wie gezeigt worden ist, durch das

Brechen oder Abreißen des Eintragfadens unterbrochen wurde, so hoͤrt auch das

Aufnehmen des Zeuges so wie die Abgabe der Kette auf, obschon die uͤbrigen

allgemeinen Bewegungen des Webestuhles fortwaͤhren.

Soll ein Zug von sehr lokerem Gewebe erzeugt werden, so muß der Druk der Lade und die

Kraft der Federn o, o beseitigt werden, indem man in der

Naͤhe eines jeden Endes der Lade, wie man in Fig. 20Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. bei

angedeutet sieht, einen losen Bolzen horizontal durch ein daselbst

angebrachtes Loch fuͤhrt. Die vorderen Enden dich Bolzen treffen, so wie sich

die Lade vorwaͤrts bewegt, auf den Brustbaum oder auf das Gestell des

Webestuhles, waͤhrend deren hintere Enden auf die inneren Theile der Federn

o, o treffen. Durch diese Einrichtung ist man, wie

der Patenttraͤger sagt, im Stande, den Eintrag nur durch das Gewicht oder den

Druk des herabhaͤngenden Rietblattes allein einzuschlagen.

Der Patenttraͤger bemerkt am Schluͤsse der Beschreibung, daß er sich

nicht lediglich auf die hier angedeutete Form und Anordnung der einzelnen Theile

beschraͤnke, indem in dieser Hinsicht verschiedene Modificationen gemacht

werden koͤnnen, ohne daß der Zwek dadurch beeintraͤchtigt wird, und

indem mehrere dieser Modificationen durchaus nothwendig sind, wenn man die neuen

Verbesserungen an verschiedenen aͤlteren Webestuͤhlen anbringen will.

Das Wesentliche der Erfindung liegt in der Verbindung der Bewegung eines vibrirenden

Rietblattes mit jenem Mechanismus, wodurch das Kettengarn von dem Baume abgewunden und das

erzeugte Gewebe auf den Werksbaum aufgewunden wird; so daß diese beiden lezteren

Bewegungen durch die Bewegung des vibrirenden Rietblattes bedingt sind, und sogleich

aufhoͤren, wenn der Eintragfaden bricht, reißt oder ausgeht.

Tafeln