| Titel: | Verbesserungen an den Pianofortes, welche in einem neuen auf acustische Principien begründeten, und auf alle Arten von Pianofortes anwendbaren Resonanzboden bestehen, und worauf sich Robert Wolf, Fabrikant von Musikinstrumenten in Cornhill, City of London, am 2. März 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXXV., S. 186 |

| Download: | XML |

XXXV.

Verbesserungen an den Pianofortes, welche in

einem neuen auf acustische Principien begruͤndeten, und auf alle Arten von

Pianofortes anwendbaren Resonanzboden bestehen, und worauf sich Robert Wolf, Fabrikant von

Musikinstrumenten in Cornhill, City of London, am 2.

Maͤrz 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Februar 1836, S.

345.

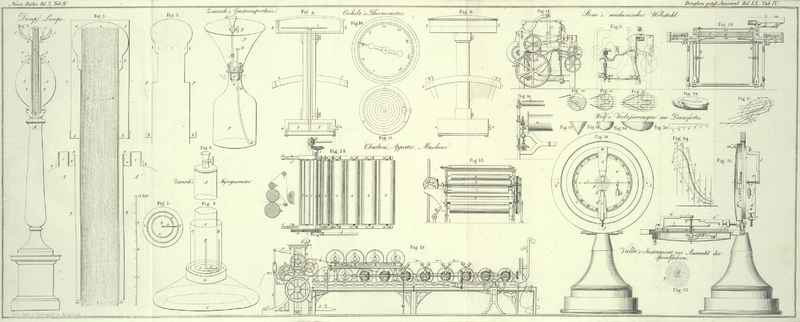

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Wolf's verbesserte Pianofortes.

Der Patenttraͤger beabsichtigt durch diese seine Erfindung den

gewoͤhnlichen Resonanzboden der Pianofortes durch einen hohlen

Behaͤlter oder durch ein Gehaͤuse von krummliniger Form, welches er

den Resonanz- oder Schallkoͤrper (sounding-body) nennen will, zu ersezen. Die Form dieses

Resonanzkoͤrpers ist nicht von Wesenheit, wenn dessen Seiten nur krummlinig

sind; man kann demselben daher verschiedene, zum Theil auch in den beigegebenen

Zeichnungen angegebene Gestalten geben. Doch bemerkt der Patenttraͤger, daß

er die Form in Fig.

28 und 29 fuͤr besser haͤlt, als die trichterfoͤrmige, die

halbkugelfoͤrmige und die elliptische, wie man sie in Fig. 21, 23, 25 im Durchschnitte und

in Fig. 22,

24, 26 im Profile

angedeutet sieht.

Der obere Theil dieser verschiedenen Resonanzkoͤrper ist der eigentliche

Resonanzboden und in diesem muß ein Schallloch angebracht seyn; bei der Form, Fig. 28 und

29 ist es

besser, wenn wenigstens drei solche Schallloͤcher, welche in der Zeichnung

durch Ovale angedeutet sind, vorhanden sind. Uebrigens ist zu bemerken, daß diese Schallloͤcher

nicht bloß in dem Resonanzboden, sondern auch in dem Boden des Koͤrpers

angebracht werden koͤnnen.

Die trichter- oder kegelfoͤrmigen, hemisphaͤrischen oder

elliptischen Koͤrper sollen aus Furnirstuͤken, welche aus

Ahorn- oder Maulbeerfeigen- (Sycamor) Holz

oder aus irgend einem anderen zur Verfertigung der Guitarren, Violinen u. dergl.

gebraͤuchlichen Holze geschnitten sind, zusammengesezt werden. Diese

Furnirstuͤke sollen nicht uͤber 1/10 Zoll Dike haben, und fuͤr

die Kegelform in dreiekige, fuͤr die beiden anderen Formen hingegen in solche

Zwikel geschnitten werden, wie man sich ihrer gewoͤhnlich zum Zusammensezen

von Luftballons bedient, und wie man sie in Fig. 22, 24, 26 durch Punkte

angedeutet sieht. Die Vereinigung derselben geschieht, indem man sie auf einem

Holzbloke von gehoͤriger Form und Groͤße zusammenleimt, und hierauf

reinigt und glaͤttet.

Die in Fig. 28

und 29

abgebildeten Resonanzkoͤrper hingegen werden auf folgende Weise gebaut. Man

verfertigt sich nach demselben Plane, nach welchem die Guitarrenmodel gebaut zu

werden pflegen, einen starken hoͤlzernen Model von der Form, welche man dem

Resonanzkoͤrper geben will. In diesem Model gibt man den Seiten des

Koͤrpers, nachdem man sie vorher so genau als moͤglich in die

verlangte Form geschnitten hat, ihre vollkommene Gestalt. Das Biegen des Holzes kann

man, wenn man es fuͤr noͤthig findet, nach dem bei den

Guitarren- und Violinenmachern uͤblichen Verfahren durch Anwendung von

warmem Wasser oder von Dampf erleichtern und beguͤnstigen. Die

Seitenwaͤnde sollen aus Ahorn-, Maulbeer-, Feigen- oder

einem anderen aͤhnlichen festen Holze verfertigt, und aus so wenig

Stuͤken als moͤglich von 1/10 Zoll Dike zusammengefuͤgt werden.

Rund um die innere Seite dieser Seitenwaͤnde muß hierauf in gleicher

Hoͤhe mit deren oberen Oberflaͤche ein kleiner Streifen Holz,

aͤhnlich der gewoͤhnlichen Fuͤtterung der Violinen geleimt

werden, und eben dieß hat auch in der Hoͤhe der unteren Oderflaͤche zu

geschehen, nicht nur um dadurch den Seitenwaͤnden mehr Festigkeit zu geben

und um sie mehr in der Form zu erhalten, sondern auch um den Boden und den Dekel mit

mehr Sicherheit daran befestigen zu koͤnnen.

Der Boden soll aus demselben Holze verfertigt werden, welches man zu den

Seitenwaͤnden nimmt; doch soll es hiezu 1/6 Zoll Dike haben. Sowohl dieser

Boden, als der Dekel oder der eigentliche Resonanzboden wird an die

Seitenwaͤnde geleimt, waͤhrend sich diese noch in dem Model befinden;

ersterer erhaͤlt hiedurch die verlangte Kruͤmmung oder

Woͤlbung, waͤhrend der Resonanzboden flach bleibt. Der Boden kann vor

dem Aufleimen des Dekels oder Resonanzbodens durch Rippen aus weichem Holze, denen man vorher die

gehoͤrige Curve gibt, die man in gewissen Zwischenraͤumen von einander

der Quere nach auf die innere Oberflaͤche des Bodens leimt, und welche in

Fig. 28

und 29 durch

punktirte Linien angedeutet sind, verstaͤrkt werden, gleichwie man die

gewoͤhnlichen Resonanzboden ebenfalls durch aͤhnliche Rippen zu

verstaͤrken pflegt.

Der Resonanzboden oder der Dekel des Schallgehaͤuses, welcher an Dike dem

Resonanzboden der gewoͤhnlichen Pianofortes gleichzukommen hat, wird aus

weichem Holze mit geradlaufenden Fasern, am besten aus Schweizer Trommelholz, dessen

sich die Instrumentenmacher meistens hiezu zu bedienen pflegen, verfertigt. Die

Fasern des Holzes muͤssen mit den Saiten parallel laufen; auch muß dieser

Resonanzboden nach der an den herkoͤmmlichen Resonanzboden uͤblichen

Methode durch Rippen aus weichem Holze verstaͤrkt werden.

Das nach dem eben beschriebenen Verfahren verfertigte Schallgehaͤuse muß nach

einer der beiden sogleich anzugebenden Methoden an dem Pianoforte befestigt werden.

Nach der ersten dieser Methoden soll man naͤmlich an die innere Seite der

Seitenwaͤnde des Schallgehaͤuses mehrere kleine Stuͤke Holz von

solcher Groͤße leimen, daß sie das Gewinde einer eisernen Schraube von

beilaͤufig einem Zoll Laͤnge aufzunehmen im Stande sind. Zehn oder

eilf solche Stuͤke reichen hin; deren Zahl muß jedoch mit der Laͤnge

des Gehaͤuses vermehrt oder vermindert werden, denn ihre Aufgabe ist den

Resonanzboden vollkommen fest zu erhalten, wenn das Instrument besaitet wird. An

einem kreisrunden Schallgehaͤuse koͤnnen diese Stuͤke gleich

weit von einander entfernt angebracht werden; an einem elliptischen hingegen sollen

sie an dem schmaͤleren Ende naͤher an einander stehen, als an dem

breiteren. Die in Fig. 27 angedeuteten Stellen scheinen die geeignetsten zu seyn. An der

aͤußeren Seite des Gehaͤuses soll man an jenen Stellen, welche denen,

an welche innen die Hoͤlzer geleimt sind, entsprechen, mit einer oder zwei

Schrauben von einem Zoll Laͤnge starke, eiserne, unter einem rechten Winkel

gebogene Klammern befestigen, wie man dieß in Fig. 28 an dem

schmaͤleren Ende angedeutet sieht. Mittelst anderer Schrauben muͤssen

diese eisernen Klammern an den Leisten oder an dem Inneren des Kastens, der so

gebaut seyn muß, daß er das Schallgehaͤuse von allen Seiten umgibt,

festgemacht werden. Statt der gewoͤhnlichen Methode diese Kranzleisten

anzubringen, nimmt man ein starkes eichenes Brett von wenigstens 1 1/2 Zoll Dike,

welches den ganzen Kasten ausfuͤllt, uͤber die obere Flaͤche

des als Unterlage dienenden Bohlens geht, und daher die Stelle der

gewoͤhnlichen zur Aufnahme der Stifte bestimmten Bekleidung vertritt. Dieses

Brett muß aus zwei zusammengeleimten, gegen die Richtung der Holzfasern laufenden Schichten

bestehen, und fest an den Kasten und die Unterlage geleimt werden. Aus ihm schneidet

man ein der Form des Schallgehaͤuses entsprechendes Stuͤk aus: so

jedoch, daß der Ausschnitt etwas weniges groͤßer wird, als das

Schallgehaͤuse, und daß mithin lezteres frei in den Ausschnitt eingesezt

werden kann, ohne daß es die Kranzleisten oder das Brett an irgend einer anderen

Stelle beruͤhrt, als da, wo es mittelst der eisernen Klammern daran

festgemacht wird. An der Hinteren Seite und da wo dieß ohne Beeintraͤchtigung

des Schallgehaͤuses geschehen kann, muß dieses Brett nach der

gewoͤhnlichen Methode durch Leisten verstaͤrkt werden.

Nach der zweiten Methode das Schallgehaͤuse an dem Instrumente anzubringen,

soll man den Resonanzboden rings herum um beilaͤufig einen Zoll uͤber

die Seitenwaͤnde des Schallgehaͤuses hinaus ragen lassen, wie dieß in

Fig. 28

an dem breiteren Ende angedeutet ist. Die Haͤlfte dieses vorspringenden

Randes soll man dann in eine Fuge leimen, welche rings um die Oeffnung

laͤuft, die zur Aufnahme des Schallgehaͤuses in die Kranzleisten oder

in das Innere des Kastens geschnitten, und wie oben gesagt, so groß ist, daß

zwischen den Raͤndern und dem Schallgehaͤuse ein solcher Raum bleibt,

daß lezteres an allen Seiten frei ist. Die Fuge muß so tief seyn, daß sie den Saiten

hinreichende Unterlage gestattet. In den zwischen den Kranzleisten und dem

Schallgehaͤuse befindlichen Raum des hervorstehenden Randes muͤssen

mehrere kleine Loͤcher gebohrt werden, um hiedurch so viel als

moͤglich die Uebertragung der Schwingungen von dem Schattgehaͤuse an

den Kasten zu verhuͤten. Die einzige Ruͤksicht, welche beim Bohren

dieser Loͤcher beachtet werden muß, besteht darin, daß das Holz hiedurch

nicht zu sehr geschwaͤcht werden darf; uͤbrigens kann man sich der

Pianofortes auch ohne solcher Loͤcher bedienen.

Der Steg wird auf die herkoͤmmliche Weise an dem Resonanzboden angebracht;

doch kann man ihm auch die aus Fig. 23 und 25

ersichtliche Gestalt geben. In diesem Falle muß die laͤngste oder die

Baßsaite in die Mitte oder an den groͤßten Durchmesser des Resonanzbodens

gebracht werden, waͤhrend man die uͤbrigen abwechselnd zu beiden

Seiten aufzieht und zwar in der Ordnung, in der sie an Laͤnge abnehmen. Der

Patenttraͤger erklaͤrt jedoch diese Art von Steg nicht als seine

Erfindung.

Die Groͤße der in Fig. 21, 23 und 25 abgebildeten

Resonanzboden und folglich der Schallgehaͤuse, an denen sie angebracht sind,

hingt von der Oeffnung der Scala oder von der Entfernung von einer Saite zur anderen

und der hieraus folgenden Laͤnge des Steges ab. Fuͤr kreisrunde

Resonanzboden duͤrfte sich ein Durchmesser von 2 Fuß 6 Zoll bis 3 Fuß am

besten eignen; bildet das Gehaͤuse eine Halbkugel, so soll dessen Tiefe die

Haͤlfte der Breite betragen. Hat der Resonanzboden hingegen eine elliptische

Gestalt, so muß die Laͤnge in gehoͤrigem Verhaͤltnisse zur

Breite stehen, waͤhrend die Tiefe die Haͤlfte des Querdurchmessers des

Resonanzbodens betraͤgt.

Fig. 28 zeigt

das Profil eines Schallgehaͤuses, dessen Resonanzboden man aus Fig. 27 sieht,

und der fuͤr ein horizontales Quer-Fortepiano bestimmt ist. Fig. 29 ist

fuͤr ein aufrechtes oder fuͤr ein großes horizontales Fortepiano

berechnet.

Alle diese Resonanzboden muͤssen von jenem Theile, uͤber welchen die

staͤrkeren oder Baßsaiten gehen, bis zu jenem Theile, uͤber den die

kuͤrzeren oder Discantsaiten gehen, sowohl an Tiefe als an Breite abnehmen.

Die Abnahme an Tiefe muß immer in Linien, welche mit den Saiten parallel laufen,

Statt finden, so zwar, daß die Tiefe zu beiden Seiten des Schallgehaͤuses bei

gleichen Saiten gleich ist. Man ersieht diese Abnahme an Tiefe und Breite aus Fig. 29 und

30. Die

sieben Linien in Fig. 27 und 29 bezeichnen jene

Stellen, uͤber die die sieben Saiten, von denen jede die Note F gibt, gehen; es erhellt hieraus die Tiefe und Breite

des Schallgehaͤuses nach der Scala. Fig. 30 zeigt die Tiefe

allein.

Die Scala der Breite und Tiefe wurde durch Versuche ermittelt, und der Zwek derselben

ist, die Vibrationen des Schallgehaͤuses mit jenen der respectiven Saiten in

Einklang zu bringen. Diese Scala darf nicht nach der Art des Holzes, woraus man das

Schallgehaͤuse verfertigt, wechseln; auch kann man die Dike des Holzes nach

derselben Methode, deren man sich gegenwaͤrtig beim Baue der

gewoͤhnlichen Resonanzboden bedient, abaͤndern.

Ist der Steg kurz und seine Kruͤmmung mithin rasch, so kann die Breite nicht

uͤberall genau nach der Scala gemacht werden; doch soll man nur da von dieser

lezteren abgehen, wo unuͤbersteigliche Schwierigkeiten dieß durchaus

nothwendig machen.Das London Journal sagt keine Sylbe uͤber

die Versuche, welche zur Ermittelung der hier mehrfach erwaͤhnten

Scala angestellt wurden, und schweigt ebenso gaͤnzlich uͤber

das derselben zum Grunde liegende Princip. A. d. R.

Tafeln