| Titel: | Verbesserungen an den Locomotivmaschinen oder Dampfwagen, welche zum Theil auch an den gewöhnlichen Wagen und Dampfmaschinen anwendbar sind, und worauf sich Benjamin Hick, Ingenieur von Bolton-le-Moors in der Grafschaft Lancaster, am 8. Oct. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XLVIII., S. 256 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Verbesserungen an den Locomotivmaschinen oder

Dampfwagen, welche zum Theil auch an den gewoͤhnlichen Wagen und Dampfmaschinen

anwendbar sind, und worauf sich Benjamin Hick, Ingenieur von Bolton-le-Moors in der

Grafschaft Lancaster, am 8. Oct. 1834 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Januar 1836, S.

205.

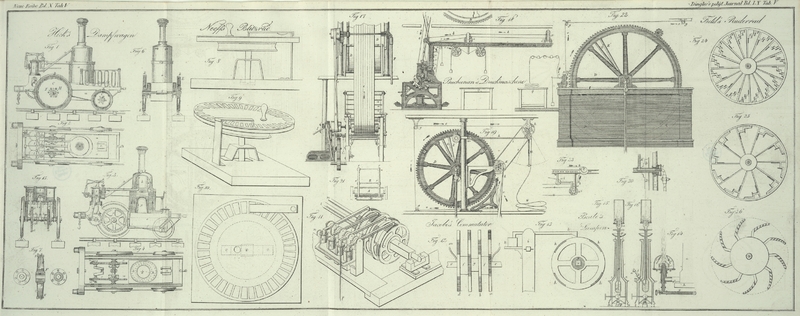

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Hick, uͤber Dampfwagen.

Die Erfindungen des Patenttraͤgers bezweken eine eigenthuͤmliche

Einrichtung der Dampfcylinder, eine verbesserte Methode die Kraft auf die

Treibraͤder wirken zu lassen, und auch eine Verbesserung an den

Raͤdern selbst. Die beigefuͤgten Zeichnungen zeigen eine diesen

Erfindungen gemaͤß gebaute und fuͤr Eisenbahnen bestimmte

Locomotivmaschine.

Fig. 1 zeigt

einen Seitenaufriß der Maschine und des Wagens. Fig. 2 gibt einen Grundriß

oder eine Ansicht im Vogelperspective. Fig. 3 ist ein

Laͤngendurchschnitt, zum Theil im Aufrisse gezeichnet. Fig. 4 zeigt einen

Grundriß, der gleichfalls zum Theil in Elevation gezeichnet ist. Fig. 5 gibt eine zum Theil

im Durchschnitte gezeichnete Endansicht. Fig. 6 ist ein

Querdurchschnitt der Maschine durch die Mitte der Treibraͤder genommen,

woraus eine Art des Raͤderbaues erhellt, waͤhrend Fig. 7 eine andere Art von

Raͤdern in einem groͤßeren Maaßstabe gezeichnet zeigt. An allen diesen

Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auch auf gleiche Gegenstaͤnde.

a ist der Kessel, in welchem eine große Anzahl

senkrechter und mit Wasser umgebener Roͤhren b

enthalten ist. Die unteren Enden dieser Roͤhren oͤffnen sich in den

Scheitel der Heizkammer c, welche durch die mit dem

Thuͤrchen e verschlossene Oeffnung d mit Brennmaterial gespeist wird. Die Seiten, die Enden

und der Scheitel der Heizkammer sind durch einen mit Wasser ausgefuͤllten

Raum von dem aͤußeren Gehaͤuse des Kessels getrennt. f sind die Roststangen. g

ist ein umgekehrtes Kegelsegment oder eine Art von Kuppel, welche sich in den

Scheitel der Heizkammer oͤffnet, und welche sich von hier aus bis auf eine

geringe Entfernung von dem Niveau des Wassers erhebt, so daß auf diese Weise eine

große Oberflaͤche der directen strahlenden Hize ausgesezt und auch

verhuͤtet wird, daß die erhizten Gase und der Rauch nicht zu schnell durch

die Roͤhren entweichen. Dieselbe Vorrichtung dient uͤbrigens auch zur

Verminderung des Gewichtes des in dem Kessel enthaltenen Wassers.

Die Kammer h nimmt den in dem Kessel erzeugten Dampf auf;

sie ist mit den erhizten Stoffen umgeben, welche aus den oberen Theilen der

Roͤhren entweichen, und welche durch den zwischen dem aͤußeren Dekel

des Kessels und der Heizkammer befindlichen Raum an den Schornstein emporsteigen.

Die Roͤhre i leitet den Dampf aus dem Kessel an

die Ventilbuͤchsen j, von wo er dann nach

einander und in gehoͤrigen Zwischenraͤumen durch die Ventile k in die oberen Theile der drei Cylinder l uͤbergeht. Nach jedem Hube der Kolben m entweicht der Dampf durch die Austrittsroͤhren

n, die ihn auf die gewoͤhnliche Weise in den

Rauchfang leiten. Die Cylinder sind an dem oberen Ende geschlossen, waͤhrend

sie an dem unteren Ende dem Zutritte der atmosphaͤrischen Luft offen stehen;

der Dampf druͤkt mithin nur auf die obere Flaͤche eines jeden der

Kolben. Jede der Verbindungsstangen o ist mit einem

Gefuͤge an die untere Flaͤche des Kolbens gekuppelt; und die Kolben

werden mittelst der kleinen an ihnen befestigten Stangen p, die sich frei in den Fuͤhrern q

bewegen, in den gehoͤrigen Stellungen erhalten. Die drei Verbindungsstangen

wirken auf die gekniete Welle, an welche die Zahnraͤder s, t, die verschiedene Durchmesser haben, geschirrt

sind. Die in den Zahnraͤdern befestigten Krummzapfen u und der Kniehebel v sind unter einem Winkel

von 120° gegen einander gestellt, und dadurch wird der Welle r eine sehr gleichmaͤßige rotirende Bewegung

mitgetheilt. Diese Zahnraͤder treiben zwei andere Raͤder w, x, welche so angebracht sind, daß sie sich frei an

der Achse y drehen, an deren Enden zwei der

Laufraͤder des Wagens fest geschirrt sind. Eine Klauenbuͤchse z schiebt sich seitwaͤrts uͤber

Schluͤssel, welche in die Achse y eingebettet

sind, und welche verhuͤten, daß sich die Klauenbuͤchse ohne die Achse

umdreht. Die seitliche Bewegung kann der Klauenbuͤchse mittelst eines

gabelfoͤrmigen Hebels oder auch auf irgend eine andere geeignete Weise

mitgetheilt werden. Wenn der Wagen mit der groͤßten Geschwindigkeit

fortgetrieben werden soll, wie z.B. auf einer horizontalen Eisenbahnlinie, so wird

die Klauenbuͤchse mit den beiden gleichen Raͤdern s, w zusammen gekuppelt; ist hingegen bei verminderter

Geschwindigkeit eine vermehrte Kraft erforderlich, wie z.B. beim Ansteigen der

Bahnen, so wird die Klauenbuͤchse von den gleichen Raͤdern losgemacht,

und dafuͤr an das an der entgegengesezten Seite befindliche ungleiche

Raͤderpaar t, x geschirrt.

In der Zeichnung ist das kleine Rad t so dargestellt, als

waͤre sein Durchmesser nur halb so groß als jener des groͤßeren Rades

x, so daß der Wagen bei diesen

Groͤßenverhaͤltnissen mit diesen Raͤdern mit der Haͤlfte

der Geschwindigkeit aber mit der doppelten Kraft, welche mit dem gleichen

Raͤderpaare zu erzielen ist, fortgeschafft werden kann. Dieses

Groͤßenverhaͤltniß des ungleichen Raͤderpaares kann

uͤbrigens nach Umstaͤnden so abgeaͤndert werden, daß dadurch

eine groͤßere oder geringere Geschwindigkeit und Kraft erzielt werden

kann.

Beim Hinabfahren uͤber schiefe Flaͤchen kann die Klauenbuͤchse

ganz von den Raͤdern frei gemacht werden, wo sie sich dann in der aus Fig. 4

ersichtlichen Stellung befinden, und der Wagen durch seine eigene Schwere

hinabrollen wird, waͤhrend die Maschinerie mit den Zahnraͤdern

unterdessen im Zustande der Ruhe verbleibt. Eben so erhellt von selbst, daß, wenn

sich die Klauenbuͤchse in lezterer Stellung befindet, die Maschine arbeiten

kann, waͤhrend der Wagen selbst stationaͤr oder unbeweglich

bleibt.

Eine ausfuͤhrliche Beschreibung des Wagengestelles erscheint nicht fuͤr

noͤthig, indem bekanntlich jede eigene Art von Maschine auch einen eigens

fuͤr sie gebauten Wagen erfordert. Eben so wenig halten wir es fuͤr

noͤthig, den Betrieb der Ventile zu beschreiben. Man ersieht naͤmlich

den Ventilmechanismus aus den einzelnen Figuren deutlich genug, und der

Patenttraͤger nimmt weder irgend eine bestimmte Art von Ventil, noch irgend

eine bestimmte Methode die Ventile in Bewegung zu sezen, als seine Erfindung in

Anspruch.

Die bisherige Beschreibung bezieht sich speciell auf die hier abgebildete

Locomotivmaschine, die der Patenttraͤger in ihren einzelnen Theilen auf das

Vortheilhafteste zusammengesezt glaubt. Als seine Erfindung hieran erklaͤrt

er uͤbrigens nur die Verbindung zweier oder mehrerer, an ihrem unteren Ende

offener Cylinder, in denen der Dampf nur auf die oberen Flaͤchen der Kolben

druͤkt, so daß seine Kraft nur in einer Richtung nach Abwaͤrts an die

gekniete Achse oder an die Treibraͤder fortgepflanzt wird. Der

Patenttraͤger glaubt, daß hiebei die Adhaͤsion zwischen den

Raͤdern und den Schienen groͤßer und die dem Wagen mitgetheilte

Schwingung oder Vibrirung geringer seyn wird, als wenn die Kraft abwechselnd in der

Richtung nach Auf- und Abwaͤrts oder nach Vor- und

Ruͤkwaͤrts auf die Raͤder wirkt. Was die Zahl der anzuwendenden

Cylinder betrifft, so bindet er sich hierin nicht an zwei, drei oder eine andere

Zahl; doch glaubt er, daß fuͤr Dampfwagen und zum allgemeinen Gebrauche drei

Cylinder am zwekmaͤßigsten seyn duͤrften. Die Kraft der Maschine kann,

wenn man es vorzieht, auch direct durch die Verbindungsstangen an eine gekniete,

unter den Cylindern befindliche Achse, an der die Treibraͤder angebracht

sind, fortgepflanzt werden, wo dann die Zahnraͤder wegfallen. Endlich ist

klar, daß die hier beschriebene Maschinerie auch auf Dampfmaschinen, die nicht

fuͤr Dampfwagen bestimmt sind, anwendbar ist.

Der Patenttraͤger geht hierauf zur Beschreibung der Verbesserungen uͤber, welche er an den

Wagenraͤdern anbrachte, und die, wie man aus den beiden Durchschnitten Fig. 6 und 7 ersieht, von

zweierlei Art sind. A ist die Nabe aus Gußeisen oder

einem anderen Metalle; B der aus gewalztem Eisen

bestehende Radreifen, welcher durch Scheiben aus Eisenblech C mit der Nabe verbunden ist. Fig. 7 zeigt eine der

Methoden, nach welchen diese Raͤder verfertigt werden koͤnnen. Die

aͤußeren Flaͤchen der Randstuͤke D

sind in gehoͤriger Form gegossen; und die inneren Theile E der Felge oder des Reifens sind zur Aufnahme der

Scheiben abgedreht. Die Scheiben muͤssen genau und fest an die Nabe und die

Felge passen, und werden zu diesem Behufe in einem metallenen Bloke der

Groͤße und Form nach genau ausgepreßt. Die Scheiben koͤnnen auch, wenn

die Raͤder zum Tragen schwerer Lasten bestimmt sind, fest in die Ausschnitte

der Nabe und der Felge gedruͤkt werden, oder man kann die Felgen erhizen und

sie dann nach der gewoͤhnlichen Methode uͤber den Scheiben sich

zusammenziehen lassen. Die Scheiben werden uͤberdieß durch vier oder mehr

Bolzen F je nach der Groͤße der Raͤder

befestigt; diese Bolzen gehen durch die vorspringenden Raͤnder der Nabe; eben

so sind die Scheiben auch durch einige Bolzen an dem Reife befestigt.

Fig. 6 zeigt

eine andere Verfertigungsmethode dieser Raͤder, woraus man ersehen wird, daß

an die Nabe A nur ein einziger vorspringender Rand

gegossen ist, dessen aͤußere Seite parallel zur Aufnahme des getrennten

Randstuͤkes G, welches genau ausgebohrt ist, und

an welches eine der Scheiben gebolzt wird, abgedreht ist. Dieses Stuͤk G wird, nachdem es mit seiner Scheibe auf die Nabe

gelegt worden ist, mit den Spannschrauben H, die durch

dasselbe und den vorspringenden Rand D gehen, so

angezogen, daß der Umfang der Scheiben sich in inniger Beruͤhrung mit der

inneren Oberflaͤche der zu deren Aufnahme abgedrehten Felge befindet.

Uebrigens kann das einzelne Stuͤk mit seiner Scheibe auch nach der oben

beschriebenen Methode mit Bolzen befestigt werden. Um dasselbe mit der Scheibe an

der Nabe zu befestigen, ist auch ein kleiner Zapfen angebracht.

Man wird aus der Zeichnung ersehen, daß die abgebildeten Felgen oder Reifen

fuͤr Eisenbahnen eingerichtet sind; aber der Patenttraͤger

beschraͤnkt sich nicht hierauf allein, sondern haͤlt es fuͤr

vortheilhaft auch die Raͤder fuͤr Karren, Wagen und Kutschen nach

demselben Principe zu bauen. Die Formen, Dimensionen und Materiale der Naben,

Scheiben und Felgen, so wie die Verbindungsweise derselben, koͤnnen je nach

dem einzelnen Zweke, zu welchem sie bestimmt sind, und je nach der Abnuͤzung,

der sie ausgesezt sind, verschieden abgeaͤndert werden. Fuͤr

Raͤder von sehr großem Durchmesser, fuͤr welche man sich nicht wohl ganze

Eisenplatten von gehoͤriger Groͤße verschaffen kann, kann man diese

Scheiben wohl auch aus mehreren Platten zusammennieten.

Tafeln