| Titel: | Verbesserungen an den Lampen oder Apparaten, wodurch eine bessere Verbrennung des Gases bewirkt wird, und worauf sich Henry Bernard Chaussenot, Civilingenieur von Leicester Square in der Grafschaft Middlesex, am 28. Jul. 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. LXVII., S. 349 |

| Download: | XML |

LXVII.

Verbesserungen an den Lampen oder Apparaten,

wodurch eine bessere Verbrennung des Gases bewirkt wird, und worauf sich Henry Bernard Chaussenot,

Civilingenieur von Leicester Square in der Grafschaft Middlesex, am 28. Jul. 1835 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1836, S. 142.

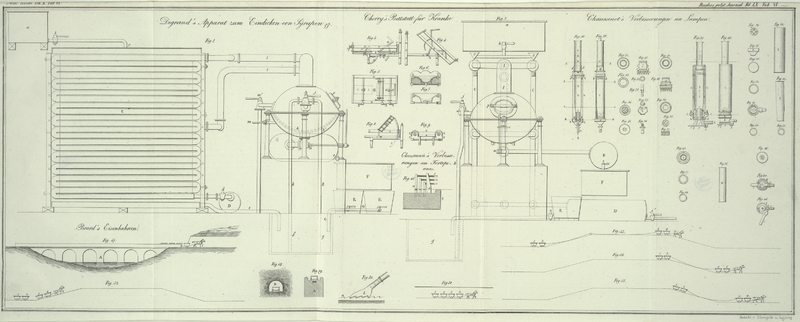

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Chaussenot's verbesserte Lampen.

An den nach der gewoͤhnlichen Methode gebauten Lampen oder Apparaten zur

Gasbeleuchtung wird die Verbrennung durch einen Luftstrom unterhalten, der von der

den Brenner umgebenden kalten atmosphaͤrischen Luft geliefert wird, ohne daß

irgend eine Vorrichtung getroffen waͤre, um die zustroͤmende Luft,

bevor sie zur Speisung der Flamme in die Lampe gelangt, auch noch auf andere Weise

als durch die von der Lampe in die Luft ausgestrahlte Waͤrme zu erhizen. Da

hiedurch viel Waͤrme verloren geht, und da auch die Intensitaͤt der

Flamme selbst leidet, so suchte ich durch meine Verbesserungen an den Gaslampen die

von der Gasflamme gegebene Hize oder einen großen Theil derselben zu sammeln und

aufzufangen, um dadurch

den zur Unterhaltung der Verbrennung bestimmten Luftstrom vor seinem Eintritte in

den Brenner zu erhizen.

Ich bewirke dieß, indem ich den Luftstrom uͤber eine bedeutende Streke einer

der Flammenhize ausgesezten Oberflaͤche ziehen lasse. Die beigefuͤgten

Zeichnungen mit folgender Beschreibung werden meine Verbesserungen allgemein

verstaͤndlich machen; ich bemerke vorlaͤufig nur noch, daß Fig. 10 bis

38 die

einfachste Form meines Apparates zeigen, waͤhrend in den uͤbrigen

Figuren eine mehr complicirte, aber dafuͤr entsprechende Vortheile bietende

Vorrichtung dargestellt ist.

Fig. 10 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch eine mit meinen Verbesserungen ausgestattete

Lampe. Fig.

11 zeigt dieselbe im Aufrisse. Zu bemerken ist vorlaͤufig, daß sich

an allen diesen Figuren gleiche Buchstaben auch auf gleiche Gegenstaͤnde

beziehen. A ist die Eintrittsroͤhre fuͤr

das Gas. B eine kreisrunde Schale mit einem Boden,

welcher jener der Abtropfschale einer gewoͤhnlichen Lampe nicht

unaͤhnlich ist, und in welchem ein Loch angebracht ist, damit man ihn

uͤber die an dem oberen Ende der Gasroͤhre A befindliche Schraube steken kann. C ist der

an die Roͤhre A geschraubte Brenner, welcher

zugleich auch die Schale B daran befestigt. D ist ein aus zwei concentrischen Roͤhren

bestehender Fuͤhrer; die innere dieser Roͤhren paßt vollkommen genau

an den Brenner C: jedoch so, daß sie daran auf und

nieder geschoben werden kann. In dem Boden dieses Fuͤhrers D sind Loͤcher angebracht, damit Luft in den

Rauchfang dringen kann. E ist der in diesem

Fuͤhrer D ruhende glaͤserne Rauchfang,

dessen Durchmesser an dem unteren, uͤber den Brenner passenden Ende kleiner

ist: so jedoch, daß rings um den Brenner herum noch Raum genug bleibt, um so viel

Luft durch den Boden des Fuͤhrers D eintreten zu

lassen, als zur gehoͤrigen Unterhaltung der Verbrennung erforderlich ist. F ist ein glaͤserner, in der Schale B stehender Cylinder, welcher gleichsam ein

aͤußeres Gehaͤuse um den Rauchfang E herum

bildet, so daß zwischen diesem lezteren und dem Gehaͤuse ein kleiner Raum

bleibt. Da es darauf ankommt, daß zwischen den Rauchfang E und das aͤußere Gehaͤuse F

keine atmosphaͤrische Luft eindringt, so ist die Schale B aus so duͤnnem Metalle gebildet, daß dieselbe

leicht nach Auswaͤrts gebogen werden kann; auch laͤuft das

cylindrische Gehaͤuse F an dem unteren Ende etwas

duͤnner oder kegelfoͤrmig zu, so daß, wenn es mit einem

maͤßigen Druke in die Schale B eingesenkt wird,

hiedurch zwischen beiden ein hinlaͤnglich luftdicht schließendes

Gefuͤge gebildet wird. G ist ein auf dem oberen

Ende des Rauchfanges E ruhender, doppelter, metallener

Ring, durch welchen ein kreisrundes Loch a

fuͤhrt, dessen Durchmesser jedoch kleiner ist, als jener des Rauchfanges E. Der untere Ring des Doppelringes G

bildet nach Innen einen

umgekehrten Kegel, dessen oberes oder duͤnnes Ende den Durchmesser des

Rauchfanges E nur um sehr einiges uͤbersteigt,

und vollkommen flach abgerieben ist. Er dient daher, wenn er auf die aus Fig. 10

ersichtliche Art und Weise angebracht ist, nicht nur dazu, diesen Rauchfang aufrecht

zu erhalten; sondern es wird zugleich auch der Durchtritt der Luft zwischen den

Raͤndern des Rauchfanges E und dem Ringe G verhindert. Der obere Rand des Rauchfanges E ist gleichfalls so abgerieben, daß er sehr genau auf

die flache Oberflaͤche der kegelfoͤrmigen Schale, Fig. 10, paßt. An dem

unteren Theile des Ringes G ist ein durchbrochener Ring

b befestigt, womit das aͤußere

Gehaͤuse oder der Cylinder F an seiner Stelle und

aufrecht erhalten wird, und durch dessen Oeffnungen die aͤußere

atmosphaͤrische Luft frei zwischen den Cylinder F

und den Rauchfang E eindringen kann. An dem oberen Ende

des Doppelringes G ist eine kurze duͤnne

Roͤhre d angeloͤthet, womit der obere

Rauchfang H festgehalten wird. Diese Roͤhre d ist aus dem oben bei der Schale B angegebenen Grunde gleichfalls aus sehr duͤnnem Metalle

verfertigt, und eben so laͤuft auch das untere Ende des Rauchfanges H etwas weniges duͤnner zu. Dieser Rauchfang kann

wie an den gewoͤhnlichen Lampen, je nachdem man einen mehr oder minder

starken Zug wuͤnscht, laͤnger oder kuͤrzer seyn.

Fig. 12 ist

ein horizontaler Durchschnitt dieser Lampe nach der Linie A; Fig.

13 ein desgleichen nach der Linie B; Fig. 14 ein

ebensolcher nach der Linie C; Fig. 15 endlich einer

nach der Linie D.

Fig. 16 gibt

einen Grundriß von Fig. 11 von der unteren Seite.

Fig. 17 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch den doppelten Ring G.

Fig. 18

zeigt denselben von Außen. Fig. 19 ist ein Grundriß

von Oben, und Fig.

20 einer von Unten.

Fig. 21 zeigt

den Brenner von Außen. An dem in Fig. 22 dargestellten

Grundrisse seines oberen Theiles ersieht man die Gasloͤcher, waͤhrend

Fig. 23

einen Grundriß seines unteren Endes gibt.

Fig. 24 ist

ein senkrechter Durchschnitt der Schale B, welche man in

Fig. 25

von Außen sieht.

Fig. 26 zeigt

die Eintrittsroͤhre fuͤr das Gas einzeln fuͤr sich.

Fig. 27 ist

der Ring D, welchen man in Fig. 28 von Oben und in

Fig. 29

von Unten im Grundrisse dargestellt sieht.

Fig. 30 ist

das aͤußere Gehaͤuse oder der Glascylinder F; Fig.

31 dessen Grundriß von Oben und Fig. 32 dessen Grundriß

von Unten.

Fig. 33 ist

der Rauchfang E, den man in Fig. 34 von Oben und in

Fig. 35

von Unten im Grundrisse abgebildet sieht.

Fig. 36 zeigt

den Rauchfang H, dessen oberes Ende in Fig. 37, das untere

hingegen in Fig.

38 im Grundrisse dargestellt ist.

Will man sich des hier beschriebenen Apparates bedienen, so wird der Rauchfang E auf den Rahmen D gestellt,

wie dieß an der gewoͤhnlichen Gaslampe zu geschehen pflegt, und dann das

aͤußere Gehaͤuse F uͤber den

Rauchfang in die Schale B gesezt. Dann wird der doppelte

Ring G an den Rauchfang E

gebracht, so daß hiedurch, wie schon oben erwaͤhnt wurde, der aͤußere

Cylinder F fixirt und staͤtig erhalten wird.

Zulezt wird endlich der obere Rauchfang H aufgesezt.

Wenn nun der Brenner eine kurze Zeit uͤber gebrannt hat, so wird sich die in

dem Rauchfange enthaltene Luft, je nach der Intensitaͤt der durch die

Verbrennung erzeugten Hize, ausdehnen und emporsteigen, um in die

atmosphaͤrische Luft zu entweichen. In dem Maaße als dieses Entweichen Statt

findet, tritt durch die Loͤcher des Ringes b an

dem oberen Ende des aͤußeren Gehaͤuses F

atmosphaͤrische Luft ein. Diese Luft stroͤmt zwischen dem

Gehaͤuse und dem Rauchfange herab, und dringt dann in Folge des durch das

Emporsteigen der heißen Luft im Rauchfange erzeugten Zuges unter dem unteren Ende

des Rauchfanges E durch, um den Brenner so zu umfließen,

wie dieß an den gewoͤhnlichen Lampen der Fall ist. Die Luft kam aber auf

diesem Laufe, den sie zu nehmen gezwungen ist, mit der heißen Oberflaͤche des

Rauchfanges E und des aͤußeren Cylinders F in Beruͤhrung, und erlangte dadurch eine

Temperatur, welche zur Unterhaltung der Verbrennung des Gases besser geeignet ist,

so daß die Intensitaͤt und der Glanz des Lichtes dadurch erhoͤht

wird.

In Fig. 39 bis

45

ersieht man eine Lampe von etwas complicirterer Art, womit sich jedoch durch

Benuzung der von der Lampe erzeugten Hize ein noch viel hoͤherer Grad der

Intensitaͤt des Lichtes erzeugen laͤßt. In Fig. 39 ist ein

senkrechter Durchschnitt und Fig. 40 ein Aufriß; die

uͤbrigen einzelnen Figuren stellen einzelne Theile der Lampe vor,

woruͤber nur zu bemerken ist, daß Fig. 42 einen Grundriß,

und Fig. 43

einen Durchschnitt von Fig. 39 gibt.

A ist hier die Eintrittsroͤhre fuͤr das

Gas. B eine Schale, welche in der Mitte durch eine

horizontale Platte, in deren Mittelpunkt sich ein kreisrundes Loch befindet,

abgetheilt ist. An die Raͤnder dieses Loches ist eine kegelfoͤrmige,

von dem Boden der Schale B aus emporsteigende

Roͤhre 1 geloͤthet. Es ist auf diese Weise rings um die

kegelfoͤrmige Roͤhre 1 herum eine Kammer 2 gebildet, die mit der

Roͤhre A sowohl, als mit den hohlen Schenkeln 10

des Brenners C communicirt; diese Schenkel stehen

naͤmlich der genannten Kammer 2 offen, damit das in dieser enthaltene Gas in

den ringfoͤrmigen Raum, der von den concentrischen Roͤhren des

Brenners gebildet wird, fließen kann. Durch die kegelfoͤrmige Roͤhre 1

ist eine

Communication zwischen der atmosphaͤrischen Luft und dem Inneren des Brenners

vermittelt, und diese Communication kann durch eine sich schiebende oder sich

drehende Platte 3 geoͤffnet oder abgesperrt werden. Diese Platte ist an einer

Schraube 4 angebracht, auf der sie sich um ein Zapfengelenk drehen kann. Man ersieht

dieß aus Fig.

44 und 45, wo die untere Seite der Schale B

dargestellt ist: und zwar in Fig. 44 mit geschlossener

und in Fig.

45 mit geoͤffneter Muͤndung der kegelfoͤrmigen

Roͤhre 1. Ist die Roͤhre geschlossen, so wird der Griff 5, der sich an

der Platte befindet, unter einen kleinen Arm gebracht, der ihn

zuruͤkhaͤlt. Innerhalb der Schale B ist

ein kleiner innerer Ring oder ein Roͤhrenstuͤk 8 befestigt, und der

zwischen dem aͤußeren Ringe B und dem inneren

Ringe 8 befindliche Raum ist mit seinem Sande ausgefuͤllt, damit, wenn der

Glascylinder oder das erste aͤußere Gehaͤuse F aufgesezt ist, ein luftdichtes Gefuͤge gebildet wird. C ist der Brenner, der, wie schon oben erwaͤhnt,

durch seine hohlen Schenkel 10 mit der Kammer 2, keineswegs aber mit dem

Sandbehaͤlter 8 communicirt. D ist der

Fuͤhrer oder Rahmen des Rauchfanges E. F ist das

erste aͤußere cylindrische Gehaͤuse, welches dem aͤußeren

Gehaͤuse Fig. 10 und 11 entspricht; es steht,

wie gesagt, in der Schale B, und der Durchgang von Luft

unter dessen unteren Raͤndern ist dadurch verhuͤtet, daß diese

Raͤnder, wie Fig. 39 zeigt, in Sand eingesenkt sind. H ist

der doppelte metallene Ring, welcher dem Ringe G in Fig. 10 und

11

entspricht, auf dem oberen Rande des Rauchfanges E ruht,

und wie in Fig.

10 und 11 dazu dient, dem aͤußeren Gehaͤuse F Staͤtigkeit zu geben. Der obere Theil dieses Doppelringes

fuͤhrt oder traͤgt aber nicht bloß den oberen Rauchfang, sondern er

ist eben so gebaut wie die Schale B: d.h. er hat einen

aͤußeren und einen inneren Ring, und der zwischen beiden befindliche Raum

enthaͤlt Sand, in welchen der Rand des oberen Endes des zweiten

Gehaͤuses oder Glascylinders G so eingesenkt ist,

daß auch hier wieder um diesen Rand herum ein luftdicht schließendes Gefuͤge

gebildet wird. An der Schale B sind einige kleine

Schneken 9 angebracht, womit das untere Ende des aͤußeren Cylinders G an Ort und Stelle erhalten wird. Der obere Rauchfang

I steht in dem Ringe H.

Nach dem, was oben von meinen Lampen erster Art gesagt worden ist, brauche ich

uͤber die Zusammensezung dieses Apparates nichts weiter zu sagen. Er

unterscheidet sich in seiner Wirkung nur dadurch von demselben, daß die Luft hier

uͤber eine groͤßere Streke erhizter Oberflaͤche stroͤmen

muß, bevor sie an den Brenner gelangt: sie tritt naͤmlich zuerst unter dem

aͤußeren Gehaͤuse G ein, steigt dann bis

zu dessen oberem Ende empor, um hierauf durch die in den Seiten des unteren Ringes

b des doppelten Ringes H

befindlichen Loͤcher zu dringen, zwischen dem ersten aͤußeren

Gehaͤuse F und dem Rauchfange

herabzustroͤmen, und endlich unter dem Rauchfange weg an den Brenner und

durch die gewoͤhnlichen Loͤcher in die mittlere Roͤhre

desselben zu gelangen. Die unter 1, 2, 3, 4, 5 und 6 beschriebenen Theile dienen

dazu, daß man den Apparat von Unten anzuͤnden kann, und daß man daher zum

Behufe des Anzuͤndens weder von Oben ein Licht einzufuͤhren, noch auch

den Rauchfang und dessen aͤußeres Gehaͤuse abzunehmen braucht. Durch

einfaches Umdrehen des Griffes 5 der Platte 3 laͤßt sich naͤmlich, wie

aus Fig. 36

ersichtlich ist, die Muͤndung der kegelfoͤrmigen Roͤhre 1 so

oͤffnen, daß man von Unten oder vom Boden her ein Licht in den Brenner

einfuͤhren kann; ist dieß geschehen und das Licht wieder

zuruͤkgezogen, so schiebt man den Griff 5 wieder in den Haken 6

zuruͤk, wo dann die Gaslampe ruhig fortbrennen wird. Diese

Anzuͤndmethode duͤrfte besonders an Lampen, welche hoch

aufgehaͤngt sind, sehr zwekmaͤßig erscheinen; ich gruͤnde

jedoch auf sie selbst keine Patentanspruͤche. Die Hoͤhe der

Rauchfaͤnge und der aͤußeren Gehaͤuse kann an beiden der hier

beschriebenen Apparate mannigfach abgeaͤndert werden; und ebendieß gilt auch

von deren Form, deren Durchmessern und deren Entfernungen von einander. Als

allgemeine Regel gilt, daß durch eine Vermehrung der Laͤnge auch eine

Vermehrung des Zuges, und umgekehrt durch eine Erweiterung des Zwischenraumes

zwischen dem Rauchfange und den aͤußeren Gehaͤusen eine Verminderung

des Zuges bedingt ist.

Ich nehme keinen der hier beschriebenen einzelnen Theile, welche bereits an Gaslampen

oder anderen Apparaten dieser Art gebraͤuchlich sind, als meine Erfindung in

Anspruch; wohl aber erklaͤre ich als solche jene Verbesserung an den Lampen,

in Folge deren die dem Brenner zustroͤmende Luft vorher uͤber die

erhizte Oberflaͤche eines oder mehrerer aͤußerer Gehaͤuse

fließt, um auf einen gewissen Grad erhizt zu werden, bevor sie zur Speisung der

Flamme benuzt wird.

Tafeln