| Titel: | Ueber den von Herrn E. Degrand erfundenen Apparat zum Eindiken von Syrupen und zukerhaltigen Säften bei niedriger Temperatur. |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. LXVIII., S. 354 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Ueber den von Herrn E. Degrand erfundenen Apparat zum Eindiken von

Syrupen und zukerhaltigen Saͤften bei niedriger Temperatur.

Aus dem Recueil industriel, Januar und Februar

1836.

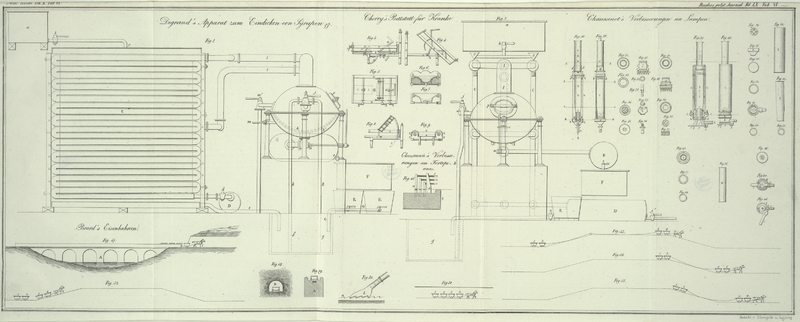

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Degrand's Apparat zum Eindiken und Versieden der

Syrupe.

Wir beginnen die ausfuͤhrlichere Mittheilung, die wir uͤber den mit

Recht gepriesenen Apparat des Hrn. Degrand machen wollen,

mit einer Beschreibung desselben, der wir dann Bemerkungen uͤber die

Vortheile, die er gewaͤhrt, folgen lassen wollen.Es ist dieß derselbe Apparat, auf welchen die Bruͤder Reybaud von Marseille im Jahre 1834 in Frankreich

ein Patent erhielten. A. d. R.

Die Verdampfung der zukerstoffhaltigen Fluͤssigkeiten wird in dem aus zwei

Halbkugeln bestehenden Kessel A vorgenommen. Der zur

Erhizung dienende Dampf circulirt in einem doppelten Boden und in einem

Schlangenrohre: dieses Heizsystem ist durch h, h' in

Fig. 1

angedeutet.

Die Austreibung der atmosphaͤrischen Luft geschieht mittelst eines

Dampfstromes. Sobald man naͤmlich die Haͤhne m und j' oͤffnet, fuͤhrt der

Dampf, welcher in den geschlossenen Kessel eintritt, und der nachdem er den Kessel,

den Verdichter C und den an dessen Ende befindlichen

Cylinder D durchstroͤmt hat, bei j' in die atmosphaͤrische Luft austritt, die in

dem Apparate enthalten gewesene Luft mit sich fort. Ist die Luft ausgetrieben, so

schließt man m und j', und

oͤffnet dafuͤr b, wo dann die in a enthaltene Fluͤssigkeit auf den Condensator zu

fließen und den luftleeren Raum zu erzeugen beginnt. Bald darauf saugt man in den

Kessel A den einzudikenden oder zu versiedenden Syrup,

indem man zu diesem Behufe den Hahn j oͤffnet,

damit man je nach Belieben aus dem Behaͤlter f

oder g schoͤpfen kann. Deutet das in den Kessel

gebrachte Niveau an, daß der Eintrag vollkommen geschehen ist, so unterbricht man

den Syrupzufluß, indem man den Hahn j schließt. Bevor

jedoch der Eintrag noch vollendet ist, oͤffnet man die beiden Haͤhne

m, m', um den zur Erhizung dienenden Dampf in den

Heizapparat eintreten zu lassen. Der im Kessel enthaltene Saft oder Syrup beginnt

dann zu sieden, sobald dessen Temperatur der Spannung des Dampfes das Gleichgewicht

haͤlt.

Gesezt nun der Saft befinde sich im Sude, so werden die von ihm ausgestoßenen

Daͤmpfe durch die Roͤhren l, l in den

Verdichter

C gefuͤhrt, der aus zwei horizontalen

Roͤhrensystemen besteht, an welchem sich die im Zigzag laufenden und durch

Kniee verbundenen Roͤhren in einer senkrechten Flaͤche befinden. In

diesen Roͤhren circuliren die in dem geschlossenen Kessel erzeugten

Daͤmpfe, um an deren innerer Oberflaͤche abgekuͤhlt und

verdichtet zu werden. Wir nennen uͤbrigens diese Vorrichtung nicht nur den

Verdichter, sondern wegen einer anderen Function, die sie, wie wir gleich zeigen

werden, gleichzeitig vollbringt, auch einen Verdampfer, Condensateur-évaporateur.

Bei a befindet sich ein Behaͤlter, welcher mit

gelaͤutertem Safte gespeist wird. Die Roͤhre b, durch welche der Saft aus diesem Behaͤlter in die beiden

Trichter c abfließt, ist zum Behufe der Regulirung

dieses Abflusses mit einem Hahne versehen. Von diesen beiden Trichtern ist

uͤber jedem der beiden Roͤhrensysteme, und in einer und derselben

Flaͤche mit ihnen je einer angebracht. Sie dienen dazu den Saft, der ihnen

aus dem Behaͤlter a zufließt, gleichmaͤßig

auf der ganzen Oberflaͤche der ersten Roͤhre des zu ihnen

gehoͤrigen Roͤhrensystemes zu vertheilen. Von dieser ersten

Roͤhre gelangt der Saft auf die Oberflaͤche der zweiten; von dieser

auf die dritte u.s.f. bis er endlich die unterste Roͤhre erreicht hat: so

zwar, daß saͤmmtliche Roͤhrenoberflaͤchen bestaͤndig mit

zufließendem Safte benezt sind, waͤhrend das Innere der Roͤhren mit

den in dem Kessel entwikelten Daͤmpfen erfuͤllt wird.

Aus dieser Einrichtung, deren Idee wir Hrn. Charles Derosne verdanken, ergibt sich, daß waͤhrend im Inneren dieses

Apparates die Abkuͤhlung und Verfluͤssigung der Daͤmpfe von

Statten geht, auf der aͤußeren Oberflaͤche der Roͤhren eine

Verduͤnstung vorgeht, durch welche dem Safte eine Quantitaͤt Wasser

entzogen wird, die dem Gewichte nach beinahe den im Inneren verfluͤssigten

Daͤmpfen gleichkommt. Man erzielt demnach durch diese Einrichtung ohne alle

Vermehrung des Bedarfes an Brennmaterial eine Verdoppelung des Nuzeffectes.

Der Saft gelangt, nachdem er in dem eben beschriebenen Apparate eine beginnende

Concentration oder Eindikung erlitten, auf eine schiefe Flaͤche, von der er

durch die Roͤhre e in den Behaͤlter f fließt, um aus diesem durch Aufsaugung zur Speisung

des Kessels verwendet zu werden. Da ferner die unterste Roͤhre des Apparates

mit dem Cylinder D communicirt, so sammelt sich das

Wasser, welches durch Verduͤnstung der Daͤmpfe an der inneren

Oberflaͤche der Roͤhren entsteht, in diesem Cylinder. Dieses Wasser

wird nach Belieben entfernt oder abgelassen, ohne daß man deßhalb Luft in den

Apparat eindringen laͤßt, und ohne daß dadurch der Verdampfungsproceß in dem Kessel und auf

dem Condensator unterbrochen wuͤrde. Man laͤßt zu diesem Endzweke,

nachdem man den Hahn d geoͤffnet, von dem

Dampferzeuger her einen Dampfstrom in den Cylinder D

treten, und man oͤffnet den Abflußhahn j' dieses

Cylinders, gleichsam als wollte man die Luft aus demselben austreiben. Ist das

Wasser auf diese Weise entfernt worden, so verschließt man den zum Wasserabflusse

und den zur Dampfeinleitung dienenden Hahn, und oͤffnet dafuͤr wieder

den Hahn d.

Fuͤr den Fall, daß der Versieder unterlassen haͤtte zur

gehoͤrigen Zeit Butter oder irgend einen anderen fetten Koͤrper in die

der Verdampfung ausgesezte Fluͤssigkeit zu bringen; oder wenn diese

Fluͤssigkeit viel Gas enthielte, so daß ein tumultuarisches Aufsieden

entstuͤnde, welches weder durch Eintragen eines Fettes, noch auch durch

Ermaͤßigung der Heizung bemeistert werden koͤnnte, wuͤrde Syrup

aus dem Kessel hinaus geschleudert werden. Dieser Syrup wuͤrde sich jedoch

mit etwas Wasser verduͤnnt in dem Cylinder D

ansammeln. Dieser Cylinder dient uͤbrigens auch noch zu einem anderen Zweke.

Wenn naͤmlich waͤhrend einer Operation aus irgend einem Grunde etwas

Luft in den Apparat eindringt, so wird diese Luft, durch den in den Roͤhren

circulirenden Dampf gegen diesen Cylinder gefuͤhrt; und da dieser Cylinder

einen bedeutenden Theil des ganzen Rauminhaltes des Apparates bildet, so erhellt

offenbar, daß wenn man die Luft aus dem Cylinder austreibt, die Gesammtmenge der in

dem Apparate enthaltenen Luft dadurch in bedeutendem Maaße verringert wird; so zwar,

daß wenn zufaͤllig eine groͤßere Menge Luft in den Apparat

eingedrungen waͤre, durch mehrfache Wiederholung der eben angegebenen

Operation wieder der fruͤhere luftleere Raum hergestellt werden

koͤnnte, ohne daß deßhalb die Verduͤnstung eine Unterbrechung erlitte,

und ohne daß in die Fluͤssigkeit, welche verdampft wird, Wasser

eingefuͤhrt wuͤrde.

Unter dem Kessel A befindet sich ein Cylinder B, der zur Aufnahme jenes Saftes, welcher in dem Kessel

vollkommen concentrirt, oder jenes Syrupes dient, der hinreichend versotten worden

ist. An der Roͤhre, welche die Verbindung zwischen dem Kessel und dem

Cylinder vermittelt, ist ein Hahn angebracht, damit die Communication zwischen

diesen beiden geschlossenen Gefaͤßen nach Belieben hergestellt oder

unterbrochen werden kann. Dieser Hahn wird geschlossen, wenn man die Luft aus dem

Apparate austreiben will, und daher wird der Cylinder B

nicht durch dieselbe Operation luftleer gemacht. Dafuͤr sind aber zu diesem

Zweke eigens fuͤr ihn bestimmte Vorrichtungen vorhanden: d.h. ein Hahn, durch

welchen nach Belieben Dampf von dem Dampferzeuger her einstroͤmen kann, und

ein zur Entleerung dienender Hahn. Der Cylinder B kann demnach nach

Belieben von der in ihm enthaltenen Luft befreit werden, ohne daß deßhalb der Dienst

des Abdampfkessels unterbrochen wuͤrde.

Dieses Austreiben der Luft geschieht auch wirklich waͤhrend der Concentration

oder waͤhrend des Versiedens. Ist das Versieden beendigt und soll der Kessel

entleert werden, so schließt man die beiden Haͤhne m,

m', und oͤffnet dafuͤr den Hahn n; waͤhrend man zugleich zur Herstellung des Gleichgewichtes der

Spannung im Kessel und im Cylinder einen Hahn oͤffnet, der an einer

Roͤhre angebracht ist, welche von dem obersten Theile des Cylinders

auslaͤuft, und sich in eine der Roͤhren l

endigt, die vom Kessel an den Verdichter laufen. Auf diese Weise laͤßt sich

der Abdampfkessel entleeren, ohne daß deßhalb in den ganzen Apparat Luft eintritt;

und hieraus folgt, daß man unmittelbar nach erfolgter Entleerung einen neuen Eintrag

aufsaugen kann. Es findet demnach kein Zeitverlust Statt; alle Operationen folgen

ohne Unterbrechung auf einander, und deßwegen nennen wir den Cylinder B auch Cylindre de

continuité.

Diese Eigenschaft des Apparates waͤre, wenn sie auch keine andere, als die

eben angedeutete Function leistete, von großem Nuzen; sie hat aber auch noch eine

andere Wirkung, welche besonders fuͤr die Raffinerien von großer Wichtigkeit

ist: sie erleichtert naͤmlich die Granulation oder Koͤrnung.

Der so eben beschriebene Apparat eignet sich ganz besonders auch fuͤr die

Runkelruͤbenzuker-Fabrication. Da die beiden Roͤhrensysteme von

allen Seiten zugaͤngig sind, so kann der Fabrikant die erste Eindikung des

Saftes nach Belieben leiten. In den Raffinerien hingegen, wo nur Wasser auf den

Verdichter gegossen wird, ist dieß nicht durchaus noͤthig, und daher wendet

Hr. Degrand an diesen als Verdichter auch nur ein

Schlangenrohr an, welches in einem langen, oben und unten offenen Fasse

untergebracht ist. Die Ersparniß an Wasser ist bei dieser Einrichtung so bedeutend,

daß das Wasser, welches durch die Verdichtung der aus dem geschlossenen Kessel

entwikelten Daͤmpfe gewonnen wird, hinreicht; denn obschon dieses Wasser, da

es sogleich emporgepumpt wird,Das Wasser steigt in einer Huͤlle, die die Roͤhre, in der die

Daͤmpfe von dem Kessel in den Verdichter stroͤmen, umgibt,

empor, um dann aus dieser Huͤlle in den Trichter uͤberzugehen.

A. d. O. lauwarm in den uͤber dem Verdichter angebrachten Trichter gelangt, um

aus diesem in Regengestalt auf die neue Art von Verdichter herabzufallen, so wird

hiedurch doch die Verdichtung der Daͤmpfe mit groͤßter

Regelmaͤßigkeit bewirkt.

Wir haben in der Zeichnung zur Vermeidung von Verwirrung nicht alle zu dem neuen

Apparate gehoͤrigen Theile angegeben, und begnuͤgen uns damit noch zu

bemerken, daß der Cylinder D mit einem Manometer

versehen ist, der den Unterschied andeutet, welcher zwischen dem Druke der

atmosphaͤrischen Luft und der Spannung des in dem Apparate enthaltenen

Gemenges aus Luft und Dampf besteht. Eben so muͤssen wir bemerken, daß an dem

Kessel A noch angebracht sind: 1) ein Thermometer, der

die Temperatur andeutet, bei welcher die Verdampfung geschieht; 2) ein Butterhahn;

3) Fenster, bei denen man in den Kessel sehen kann, um zu beobachten was darin

vorgeht; 4) ein Loch zum Einsteigen, damit man die obere Halbkugel nicht abzunehmen

braucht, wenn etwas im Kessel zu thun ist; 5) ein Hahn zum Nehmen von Proben,

welcher Hahn einfacher ist, als die Sonden und Pumpen.

Der Degrand'sche Apparat verdichtet und kuͤhlt

demnach die Daͤmpfe, welche sich beim Eindiken und Versieden aus dem Kessel

entwikeln, oder mit anderen Worten, er bewirkt und unterhaͤlt den luftleeren

Raum durch Verduͤnstung und Ventilation, waͤhrend die Apparate von Howard, Roth, Pelletan und Trappe dieselbe Wirkung durch Vermengung von kaltem Wasser mit den

Daͤmpfen erzeugen. An ersterem wirken die Kuͤhlmittel lediglich auf

die aͤußere Oberflaͤche des Verdichters, waͤhrend an den

uͤbrigen die Verdichtung im Inneren des Verdichters bewirkt wird. An ersterem

hilft die atmosphaͤrische Luft mit zur Erzielung des Nuzeffectes,

waͤhrend an den uͤbrigen die Luft dem Nuzeffect Eintrag thut, so daß

man, da man deren Eindringen nicht verhuͤten kann, gezwungen ist sie

auszutreiben.

Wir wollen nun zur Eroͤrterung der Vortheile uͤbergehen, welche der Degrand'sche Apparat gewaͤhrt, und fuͤhren

hiebei an der Spize folgende Stellen an, die wir aus einem Berichte, den die HH. Arago, Dulong und Dumas der

Akademie in Paris uͤber diesen Gegenstand erstatteten, entnehmen.

„Der Apparat besteht aus einem geschlossenen Kessel und einem

Condensator ohne Luftpumpe; der Condensator ist von neuer Art, und bietet Alles

dar, was man in den Kuͤnsten eine Erfindung und zwar eine sehr wichtige

Erfindung zu nennen pflegt. Der Apparat verzehrt kein Wasser; oder richtiger

gesprochen: die Verdampfung wird in dem Kessel durch Verduͤnstung einer

geringeren Menge Wasser unterhalten, als jene ist, welche den zu verdichtenden

Dampf erzeugt, weil zu dieser Verdichtung alle jene Waͤrme benuzt wird,

welche durch die Luft, die in raschem Strome durch die Verdichtungsroͤhre

streicht, entzogen wird. Man kann demnach diesen Apparat selbst in solchen

Localitaͤten benuzen, in welchen man sich der Apparate Howard's und Roth's wegen Wassermangel

nicht bedienen kann.“ Diese Angaben sind so wahr und richtig, daß in

den Raffinerien von Hrn. Guillon und Hrn. Ferat in Paris, so wie in jenen der Bruͤder Reybaud und der HH. Tiers,

Gavot und Callaman in Marseille, das Wasser,

welches durch Verdichtung der aus dem geschlossenen Kessel emporsteigenden

Daͤmpfe gewonnen wird, mehr als hinreichend ist, um den Apparat in Gang zu

erhalten.

Dem Degrand'schen Apparate kommen ferner auch noch

folgende Vorzuͤge vor allen uͤbrigen bisher bekannt gewordenen und mit

dem luftleeren Raume arbeitenden Apparaten zu: 1) ist der geschlossene Kessel mit

Fenstern ausgestattet, durch welche man den Gang des Versiedens des Syrupes und des

Saftes beobachten kann. Hr. Pelletan bedient sich mit

Unrecht aͤhnlicher Fenster; denn sein Patent ist um 6 Monate juͤnger,

als jenes der HH. Reybaud und Degrand. 2) befindet sich an demselben ein Behaͤlter, der zur

Aufnahme des versottenen Syrupes dient, und in welchen dieser abfließen kann, ohne

daß deßhalb in den ganzen Apparat Luft eindringt. Die Folge hievon ist, daß mehrere

Operationen ohne Unterbrechung auf einander folgen koͤnnen, und daß sich in

den Raffinerien die Wiedererwaͤrmung leicht leiten laͤßt. 3) endlich

ist an demselben auch noch fuͤr eine Vorrichtung gesorgt, womit man ohne

Unterbrechung des Versiedens die Luft aus dem Apparate austreiben kann, und welche

auch zum Aufsaugen des Syrupes dient, der bei großer Nachlaͤssigkeit des

Versieders allenfalls aus dem Kessel geschleudert wird. An den anderen

aͤhnlichen Apparaten geht der Zuker in dem Verdichter in eine zu große Menge

Wassers uͤber, als daß er mit Vortheil daraus gewonnen werden

koͤnnte.

Der Degrand'sche Apparat bedingt ferner eine bedeutende

Ersparniß an Brennmaterial, und diese zeigt sich hauptsaͤchlich bei der

Runkelruͤbenzuker-Fabrication, bei der man mit Benuzung einer von Derosne angegebenen Verbesserung mit einer einfachen

Ausgabe an Brennmaterial einen doppelten Nuzeffect erzielen kann. Diese Verbesserung

besteht in der Anwendung der in dem Degrand'schen

Verdichter circulirenden Waͤrme, um damit die Concentration der zukerhaltigen

Saͤfte bei freier Luft und niedriger Temperatur zu beginnen. Der Raffineur,

der sich des Degrand'schen Apparates bedient,

laͤßt Wasser auf den Verdichter fließen; der Zukerfabrikant hingegen nimmt

statt des Wassers Saft. Ersterer benuzt also die in dem Verdichter circulirende

Waͤrme nicht, weil er damit Wasser ohne Nuzen verdampft; der Fabrikant

hingegen benuzt sie, indem er durch sie eine Concentration des Syrups bewirkt. Da

nun diese leztere

Verduͤnstung beinahe jener gleich ist, welche in dem geschlossenen Kessel vor

sich geht, so bezwekt der Fabrikant mit einem einzigen Feuer einen beinahe doppelten

Nuzeffect. Der Unterschied, welcher sich hieraus fuͤr eine Fabrik ergibt, die

taͤglich mit 300 Hectolitern gelaͤuterten Saftes von 4°, 5

arbeitet, ist enorm.

Wir haben berechnet, daß eine solche Fabrik, welche mit einem Apparate von Howard, Roth, Pelletan oder Trappe arbeitet, zur Verdampfung taͤglich 5520 Kil. Kohlen

verbrauchen wuͤrde, und zwar abgesehen von der Erzeugung an Dampf, welche

fuͤr die Luftpumpe oder an jenen Apparaten, die mit keiner solchen

ausgestattet sind, zum Austreiben der Luft erforderlich waͤre. Die Summe der

Ersparniß an Brennmaterial, welche Degrand's Apparat im

Vergleiche mit den uͤbrigen mit luftleerem Raume arbeitenden Apparaten

gewaͤhrt, betraͤgt daher taͤglich 3400 Kil. Wir wollen dieß

durch numerische Daten nachweisen. Der Howard'sche

Apparat braucht, wie gesagt, zur Verdampfung 5520 Kil.; hiezu 1280 Kil. fuͤr

den Betrieb der Luftpumpe, gibt in Summa 6800 Kil. Der Roth'sche Apparat braucht einerseits 5520 Kil., andererseits 1104 Kil., in

Summa also 6624 Kil. Das Mittel fuͤr beide Apparate betraͤgt demnach

6700 Kil.

Mit dem Degrand'schen Apparate dagegen ergibt sich

folgendes Resultat. Wenn auf dem Heerde des Dampferzeugers 3067 Kil. Kohlen

verbrannt werden, so wird nach den gewoͤhnlichen Annahmen fuͤnf Mal so

viel Wasser, d.h. 15,335 Kil. verdampft. Dieser Dampf circulirt in den

Schlangenroͤhren und in dem doppelten Boden des geschlossenen Kessels, wo er

sich verdichtet und dann wieder in den Dampferzeuger zuruͤkkehrt. Diese

Verdichtung kann aber nur geschehen, indem der Dampf den Syrupen, welche die

Schlangenroͤhren und den geschlossenen Kessel umfließen, auch wieder 15,335

Wasser entzieht. Dieß ist also der erste Nuzeffect. Die 15,335 Kil. Dampf, welche

die in dem geschlossenen Kessel enthaltenen Saͤfte oder Daͤmpfe

ausstoßen, verfluͤssigen sich an der inneren Oberflaͤche der

Roͤhren des Verdichters, und diese Verdichtung bewirkt ihrerseits au der

aͤußeren Oberflaͤche der Roͤhren die Verdampfung eines

Gewichtes, welches dem Gewichte der in dem geschlossenen Kessel erzeugten

Daͤmpfe beinahe gleichkommen wuͤrde, wenn nicht ein Theil des

Waͤrmestoffes an den aufsteigenden auf die Roͤhren wirkenden Luftstrom

abgegeben wuͤrde. Nach den von Derosne

angestellten Versuchen betraͤgt die auf diese Weise zur Verdampfung benuzte

Waͤrme mehr als 4 Fuͤnftheile des Ganzen. Nehmen wir jedoch nur 4

Fuͤnftheile an, so bedingt die Verdichtung der 15,335 Kil. Dampf, welche im

Inneren des Verdichters circuliren, auf dessen aͤußerer Oberflaͤche immer noch

eine Verduͤnstung von 12,265 Kil. Wasser, welche mithin dem Safte zum Behufe

seiner Eindikung entzogen werden. Dieß ist der zweite Nuzeffect. Es werden demnach

mit 3067 Kil. Kohlen, die auf dem Heerde des Dampferzeugers verbrannt werden, 15,335

Kil. Wasser im Kessel und 12,265 Kil. auf dem Verdichter verfluͤchtigt, was

in Summa 27,600 Kil. oder 276 Hectoliter gibt. Oder mit anderen Worten: der Degrand'sche Apparat entzieht den Syrupen oder

zukerhaltigen Saͤften mit einem Verbrauche von 3067 Kil. Kohlen eben so viel

Wasser, als die uͤbrigen mit dem luftleeren Raume arbeitenden Apparate mit

einem Verbrauche von 5520 Kil. zu entziehen im Stande sind.

Nach diesen Berechnungen verzehrt der Degrand'sche Apparat

fuͤr Verdampfung 3067 Kil. und zur Austreibung der Luft 233 Kil.: in Summa

3300 Kil. Kohlen. Da der taͤgliche Verbrauch der uͤbrigen Apparate

dagegen im mittleren Durchschnitte 6700 Kil. betraͤgt, so ergibt sich mit

ersterem ganz richtig eine taͤgliche Ersparniß von durchschnittlich 3400

Kil.

Was die Kosten der ersten Anschaffung betrifft, so ergibt sich auch hier wieder

daraus, daß man mit einem einzigen Feuer einen doppelten Nuzeffect zu erzielen im

Stande ist, eine bedeutende Ersparniß; denn, man braucht entweder mehrere oder

groͤßere Howard'sche, Roth'sche, Pelletan'sche oder Trappe'sche Apparate, um mit diesen dasselbe zu leisten,

wie mit dem Degrand'schen. Es kommt naͤmlich

hiebei zu betrachten: 1) die eigentlichen Anschaffungskosten; 2) die Kosten der zum

Dienste dieses Apparates gehoͤrigen Dampferzeuger; und 3) die Kosten der

Aufstellung des Apparates.

Was erstere betrifft, so kostet ein Roth'scher Apparat von

zweiter Groͤße mit einem Kessel von 5 Fuß, womit man in 24 Stunden 150 bis

160 Hectoliter Saft verarbeiten kann, ein fuͤr alle Mal 17,000 Fr.

Fuͤr eine Fabrik, welche taͤglich mit 300 Hectolitern Saft arbeitet,

sind zwei solche Apparate erforderlich, die eine Summe von 34,000 Fr. kosten.

Ein Degrand'scher Apparat von erster Groͤße dagegen

mit einem Kessel von 5 Fuß, wie ihn eine Runkelruͤbenzuker-Fabrik

braucht, die taͤglich mit 300 Hectoliter Saft arbeitet, kostet nur 17,000 Fr.

Rechnet man hiezu noch drei Annuitaͤten, jede zu 1750 Fr., so gibt dieß eine

baare Summe von 4700 Fr., welche bei der Ablieferung bezahlt wird. Die Gesammtkosten

belaufen sich daher hier auf 21,700 Fr., und ergeben also zu Gunsten des Degrand'schen Apparates eine Summe von 12,300 Fr.

Was die Dampferzeuger betrifft, so muͤssen sie, sie moͤgen fuͤr

den Dienst eines Degrand'schen oder eines Roth'schen Apparates bestimmt seyn, nicht bloß zur

Eindikung des Saftes, zum Versieden des Syrupes und zur Austreibung der Luft aus dem

Apparate Kohle verbrennen; sondern auch noch zum Behufe der Laͤuterung und

Klaͤrung. Da diese beiden Operationen an freier Luft geschehen, und folglich

einen Dampf von 135° bis 140° des hundertgraͤdigen Thermometers

erfordern, so bedient man sich gewoͤhnlich der Dampferzeuger mit hohem Druke

oder mit einem Druke von 5 Atmosphaͤren.

In einer Fabrik, welche taͤglich 300 Hectoliter Saft verarbeitet, muß man

diesen zum Behufe der Laͤuterung bis zur Siedhize erwaͤrmen, und

uͤberdieß 92 Hectoliter Syrup zum Behufe der Klaͤrung sieden; auch muß

man diese 392 Hectoliter Saft und Syrup eine kurze Zeit uͤber siedend

erhalten: ein Waͤrmeeffect, welcher nach den gewoͤhnlichen Annahmen

zusammen einer Verdampfung von 80 Hectolitern Wasser oder der Verbrennung von 1600

Kil. Kohlen gleichkommt.

Dieser Verbrauch trifft sowohl den Roth'schen, als den Degrand'schen Apparat; allein lezterer verbrennt zum

Behufe der Eindampfung der Saͤfte und der Syrupe, so wie zum Behufe des

Austreibens der Luft, nur 3300 Kil. Kohlen, waͤhrend ersterer ihrer 6624 Kil.

verzehrt. Die Dampferzeuger, welche zum Betriebe der zwei Roth'schen Apparate noͤthig sind, deren eine taͤglich 300

Hectoliter Saft verarbeitende Fabrik bedarf, verbrennen demnach einerseits 1600 und

andererseits 6624 Kil., was zusammen fuͤr 24 Stunden einen Verbrauch von 8224

Kil. Kohlen gibt. Dieß gibt also 343 Kil. fuͤr die Stunde, und dieß

repraͤsentirt, 5 Kil. per Stunde auf eine

Pferdekraft gerechnet, Dampferzeuger, deren Totalkraft 68 Pferden gleichkommt. An

einem Degrand'schen Apparate erster Groͤße

dagegen, welcher denselben Nuzeffect gibt, wie zwei Roth'sche Apparate zweiter Groͤße, betraͤgt die unter den

Dampferzeugern verbrannte Quantitaͤt Kohlen einerseits 1600, und andererseits

3300 Kil., zusammen also 4900 Kil. Hienach kommen hier 204 Kil. auf die Stunde, und

dieß repraͤsentirt Dampferzeuger mit einer Totalkraft von 41 Pferden. Wenn

daher der Verbrauch der Dampferzeuger fuͤr den Degrand'schen Apparat durch die Zahl 41 ausgedruͤkt ist, so

betraͤgt diese Zahl fuͤr den Roth'schen

Apparat beilaͤufig 68. Da nun die Dampferzeuger fuͤr einen Degrand'schen Apparat, wie sie Hr. Ch. Derosne liefert, 12,000 Fr. kosten, waͤhrend sie

fuͤr zwei gleichviel leistende Roth'sche Apparate

auf 19,500 Fr. zu stehen kommen, so ergibt sich zu Gunsten des ersteren auch hierin

ein Vortheil von 7500 Fr.

Was endlich die Emballage, die Transport- und Aufstellungskosten, das Sezen

der Oefen und den Bau der Schornsteine betrifft, so sind auch diese um so

geringer, je leichter und kleiner die Dampferzeuger sind. In dieser Hinsicht ergibt

sich abermal ein Vortheil zu Gunsten des Apparates des Hrn. Degrand, der sich im mittleren Durchschnitte auf 1200 Fr. anschlagen

laͤßt.

Faßt man alle diese Vortheile, die sich fuͤr eine Fabrik, welche

taͤglich 300 Hectoliter gelaͤuterten Saft von 4,5° in der

Waͤrme verarbeitet, durch die Anwendung des Apparates des Hrn. Degrand im Vergleiche mit dem Roth'schen ergeben, so erhaͤlt man die bedeutende Summe von 21,000

Fr.

Erklaͤrung der Kupfer.

A ist ein großer sphaͤrischer Kessel, welcher den

einzudikenden oder zu versiedenden Saft enthaͤlt.

B der continuirlich arbeitende Cylinder.

C die zur Verdichtung und zum Verdampfen dienende

Vorrichtung, welche aus zwei parallel angebrachten Roͤhrensystemen

besteht.

D der Cylinder, der zur Aufnahme des verdichteten

Wassers dient, und mit dessen Huͤlfe man auch die Luft aus dem Apparate

austreiben kann, ohne daß man neuerdings wieder einen luftleeren Raum zu erzeugen

braucht.

a der Behaͤlter fuͤr den

gelaͤuterten Saft.

b eine Roͤhre mit einem Hahne, der zur Regulirung

des Abflusses des Saftes auf den Verdichter C dient.

c ein Trichter, zur regenartigen Vertheilung des Saftes.

d Haͤhne, womit man die Communication

zwischen C und D nach

Belieben unterbrechen kann.

e eine Roͤhre, die den uͤber den

Verdichter C gelaufenen Saft in den Behaͤlter f leitet, von wo er dann zur Speisung des geschlossenen

Kessels aufgesogen wird.

g ein Behaͤlter, in welchen der Syrup nach der

Filtration zu 20° am Araͤometer gelangt.

h, h' das Heizsystem, welches aus einem Schlangenrohre

und einem doppelten Boden besteht.

j ein Saughahn, welcher zum Behufe der Speisung des

Kessels mit den Roͤhren k, k bald in dem

Behaͤlter f, bald in dem Behaͤlter g Saft aufsaugt.

j' der Entleerungshahn fuͤr den Cylinder D.

m, m' Haͤhne, die den Dampf in den Heizapparat

h, h' leiten. Der Hahn m' ist so eingerichtet, daß er nach Belieben in daß Schlangenrohr h oder in den Kessel A Dampf

eintreten laͤßt, je nachdem dieser zum Heizen oder zum Austreiben der Luft

verwendet werden soll.

n ein Hahn, mit dessen Huͤlfe der Kessel A in den Cylinder B entleert

werden kann.

o ein Hahn zur Entleerung des Cylinders B dienend.

p ein Loch, durch welches im Nothfalle in den Kessel A eingestiegen werden kann.

Um die Zeichnung nicht zu verwirren, wurden an dem geschlossenen Kessel die Fenster,

der Thermometer, der Probirhahn, der Oehl- oder Butterhahn, und an den

Cylindern B und D die

Dampfroͤhre und der Lufthahn weggelassen. Eben so gehoͤrt an den

Cylinder D auch noch ein Manometer.

Zu den Nebentheilen, welche nicht eigentlich zu dem Apparate selbst zu zaͤhlen

sind, gehoͤren:

E die Dumont'schen

Filtra.

F der Behaͤlter fuͤr den eingedikten

Syrup.

G eine Roͤhre mit einem Hahne, die den filtrirten

Syrup von E in g leitet.

––––––––––

Wir wollen der Beschreibung, welche wir von dem Degrand'schen Apparate zum Eindiken und Versieden der SyrupeWir finden uns vorzuͤglich wegen dem großen Anklang, den die

Runkelruͤbenzuker-Fabrication nunmehr endlich auch in

Deutschland findet, veranlaßt, der Beschreibung des Degrand'schen Apparates auch die Vergleichung desselben mit den

aͤlteren aͤhnlichen Apparaten nachzutragen.A. d. R. gegeben haben, nunmehr auch eine Vergleichung desselben mit den

uͤbrigen, auf demselben Systeme, d.h. auf Verdampfung bei niederer Temperatur

beruhenden Apparaten nachschiken. Alle diese uͤbrigen Methoden wirken mehr

oder minder nachtheilig auf den Zuker, und werden daher gewiß von allen Fabrikanten

aufgegeben werden, wenn sie zur Einsicht ihrer wahren Interessen gekommen sind, und

wenn sie die zur Vornahme der Veraͤnderungen noͤthigen Capitalien

besizen.

Howard's Apparat. Der Erfinder des neuen Systemes, zu

welchem der beschriebene Degrand'sche und alle

uͤbrigen hier zu erwaͤhnenden Apparate gehoͤren, ist Hr. Howard.Man sehe uͤber die Howard'sche Methode

Polyt. Journal Bd. XIX. S. 376, Bd. XXVI. S. 425, Bd. XXVII. S. 30 und S. 125, Bd. XXIX. S. 275 und Bd. XXXIV. S. 197.A. d. R. Der von ihm ausgedachte Apparat besteht: 1) aus einem geschlossenen Kessel

mit doppeltem Boden, welcher von dem in diesem doppelten Boden circulirenden Dampfe

geheizt wird; 2) aus einem Verdichter; und 3) aus einer Luftpumpe. Die aus dem

Syrupe emporsteigenden Daͤmpfe vermengen sich in dem Verdichter mit einem

Strahle kalten Wassers, wodurch sie verdichtet werden. Das hiedurch entstehende

lauwarme Wasser

wuͤrde den Verdichter in Kuͤrze erfuͤllen, wenn es nicht

ausgetrieben wuͤrde. Da das eingesprizte kalte Wasser Luft enthaͤlt,

und da sich diese Luft beim Eintritte des Wassers in den Apparat entbindet, so muß

nothwendig diese Luft entleert werden. Hr. Howard hat

daher seinen Apparat mit einer Luftpumpe ausgestattet, welche sowohl zum Austreiben

der Luft als zum Entfernen des lauen Wassers bestimmt ist. Diese Pumpe wird durch

eine Dampfmaschine in Bewegung gesezt; die Kraft, deren sie bedarf, ist um so

groͤßer, je mehr die Temperatur in dem Verdampfungskessel erniedrigt ist.

Dieser Apparat verbraucht eine so bedeutende Quantitaͤt Wasser, daß er sich

nur fuͤr solche Localitaͤten eignet, in welchen man uͤber

enorme Wassermassen verfuͤgen kann, und wo man alles Wasser, welches bereits

ein Mal gedient hat, immer ohne Nachtheil ausleeren lassen kann. Man kann sich einen

Begriff hievon machen, wenn man bedenkt, daß diese Quantitaͤt 18 Mal so groß

ist, als das Gewicht des in dem zu versiedenden Syrupe enthaltenen Wassers, so daß

eine Fabrik, welche taͤglich 300 Hectoliter gelaͤuterten Saftes von

4°,5 in der Waͤrme zu verdichten haͤtte, taͤglich

uͤber 5000 Hectoliter Wasser verbrauchen wuͤrde!

Roth's Apparat.Man findet uͤber diesen Apparat im Polyt. Journal Bd. XXXIII. S. 269 und Bd. LVII. S. 78 alle

Aufschluͤsse.A. d. R. Ein geschlossener Kessel mit doppeltem Boden und mit einem Verdichter bilden

auch hier die hauptsaͤchlichsten Theile. Die Heizung geschieht mittelst

Dampf, der in dem doppelten Boden in einem Schlangenrohre circulirt. Um die

Luftpumpe zu ersezen, kam Hr. Roth auf die Idee die Luft

und das lauwarme Wasser nach jeder Operation durch Dampf auszutreiben. Hieraus

folgt, daß sein Verdichter viel geraͤumiger und diker als der Howard'sche seyn muß, indem er allen Dampf, der sich

waͤhrend der Dauer der Operation verdichtet, und alle Luft, die sich aus dem

kalten Verdichtungswasser entwikelt, fassen muß. Die Weglassung der Luftpumpe macht

den Roth'schen Apparat allerdings einfacher; allein

dagegen geht an dem Howard'schen Apparate, wo das laue

Wasser und die Luft fortwaͤhrend abfließen, viel weniger Zeit verloren, als

an dem Roth'schen, an welchem der Wasserabfluß nur nach

jeder Operation Statt findet und jedes Mal 8 bis 9 Minuten Zeit braucht. –

Der Roth'sche Apparat konnte in seiner

urspruͤnglichen Einrichtung gleichfalls nur an solchen Orten angebracht

werden, an welchen man Wasser in Ueberfluß hatte, und wo man das Wasser des

Verdichters leicht abfließen lassen konnte. Spaͤter hingegen erfand Roth, in der Absicht sein System allen

Localitaͤten anzupassen, eine Methode, wonach das Wasser so abgekuͤhlt

werden kann, daß es sich

immer wieder benuzen laͤßt, oder daß wenigstens nur in mehr oder minder

großen Zwischenraͤumen eine Erneuerung desselben nothwendig wird. Diese

Methode hat man in Paris in der Fabrik des Hrn. Bayvet,

eines Associé Roth's, mit Vortheil befolgt. Das am

Ende einer jeden Operation abfließende Wasser gelangt in einen auf gewisser

Hoͤhe angebrachten hoͤlzernen Behaͤlter, in dessen Boden sich

zahlreiche kreisrunde Oeffnungen von beilaͤufig 3 Zoll im Durchmesser

befinden. An jeder dieser Oeffnungen ist ein an beiden Enden offener Schlauch aus

Leinen-, Wollen- oder Baumwollenzeug angebracht, welcher oben in einer

kupfernen, bis zur Hoͤhe des Randes des Behaͤlters emporreichenden

Roͤhre festgehalten ist, waͤhrend er unten durch einen bleiernen Ring

gespannt erhalten wird. An dem unteren Theile der kupfernen Roͤhren und in

der Naͤhe der Verbindung derselben mit den Schlaͤuchen sind an der

Oberflaͤche kleine kreisrunde Loͤcher angebracht, durch welche das

Wasser des Behaͤlters aussikert, welches bestaͤndig laͤngs der

Schlaͤuche herabfließt und dieselben uͤberall durch die

Capillaritaͤt befeuchtet. Es entsteht auf diese Weise an der

Oberflaͤche der Roͤhren eine Verduͤnstung und ein

emporsteigender Luftstrom, welcher die Abkuͤhlung der in den kupfernen

Theilen der Roͤhren enthaltenen Luftsaͤule beguͤnstigt. Man

kann nach dieser Methode, welche nur geringe Kosten veranlaßt, mit groͤßter

Geschwindigkeit jede beliebige Wassermenge, wie groß sie auch seyn mag, auf die

Temperatur der Luft, die sie umgibt, abkuͤhlen. Da sich der hoͤlzerne

Behaͤlter uͤber der Abflußoͤffnung fuͤr das heiße Wasser

befindet, so wird dieses durch den Druk des Dampfes, der am Anfange einer Operation

zur Erneuerung des luftleeren Raumes in den Apparat eingeleitet wird, in den

Behaͤlter getrieben.

Pelletan's Apparat.Man vergleiche hieruͤber Polyt. Journal Bd. LII. S. 408, Bd. LIII. S. 39 und S. 235, Bd. LVIII. S. 416.A. d. R. Auch dieser wird wie der Howard'sche mit Dampf

geheizt, der in dem doppelten Boden eines geschlossenen Kessels circulirt. Die

Luftpumpe ist hier gleichfalls weggelassen; die Verdichtung geschieht mittelst

fortwaͤhrender Einsprizung von kaltem Wasser. Anstatt jedoch die aus dem

Wasser sich entwikelnde Luft durch einen Dampfstrahl aus dem Apparate hinaus zu

treiben, wird hier der Dampfstrahl so geleitet, daß er die Luft mit sich aus dem

Apparat hinaus fuͤhrt. Es geht hier allerdings weniger Zeit verloren, als an

dem Roth'schen Apparate; allein die zum Austreiben der

Luft noͤthige Quantitaͤt Dampf ist beinahe eben so groß, als die zum

Betriebe der Howard'schen Luftpumpe erforderliche. Der

Verbrauch an Wasser ist zwar geringer, als an dem Roth'schen Apparate, aber immer noch so groß, daß auch diese Vorrichtung sich

nur fuͤr

solche Orte eignet, wo man Ueberfluß an Wasser hat. Dagegen hat man hier den

Nachtheil, daß der zur Heizung dienende Dampf einen Druk von 4 bis 5

Atmosphaͤren haben muß.

Trappe's Apparat, der von den HH. Trappe und Louvier Gaspard in einer Raffinerie

in Paris errichtet worden ist, arbeitet mit dem luftleeren Raume und ohne Luftpumpe.

Die Verdichtung geschieht durch eine innere Einsprizung von kaltem Wasser; allein

der Verdichter unterscheidet sich von den fruͤher angegebenen dadurch, daß er

sich in eine Torricellische Roͤhre von beilaͤufig 32 Fuß senkrechter

Hoͤhe endigt. Das laue Wasser wird durch diese Roͤhre in einen Graben

entleert, und der aus dem kalten Wasser entwikelten Luft entledigt man sich, indem

man auf dieselbe Weise, wie an dem Roth'schen Apparate,

Dampf in den Apparat treibt. Die Trappe'sche Vorrichtung

erfordert etwas weniger Dampf und etwas weniger Wasser, als die vorhergehenden; doch

ist der Verbrauch immer noch so groß, daß auch sie nur da anwendbar ist, wo man

einen Ueberfluß an Wasser hat, und wo man eine Roͤhre anbringen kann, die bis

auf 32 Fuß unter den Verdichter hinabreicht.

Brame's Apparat glauben wir gleichfalls im Detail

betrachten zu muͤssen, obgleich er eigentlich nicht, mit dem luftleeren Raume

arbeitet.Siehe Polyt. Journal Bd. LVII. S.

314.A. d. R. Wir halten dieß fuͤr um so nothwendiger, als bei der lezten

Industrieausstellung in Paris eine sehr gut gearbeitete Vorrichtung dieser Art zu

sehen war, und als diese sowohl auf die einfachen Liebhaber, als auf die Mechaniker

von Profession einen sehr guten Eindruk gemacht zu haben scheint; und als es mithin

von Nuzen seyn kann, wenn die Vortheile, die sie gewaͤhren kann, erwogen, und

untersucht wird, ob diese Vortheile groͤßer sind, als bei den fruͤher

aufgefuͤhrten Apparaten. Die Eindikung und das Versieden der Syrupe geschieht

hier durch Einblasen von heißer Luft in das Innere der Kessel, die durch Dampf,

welcher in Roͤhren circulirt, geheizt werden. Die Haupttheile, aus denen der

Apparat besteht, sind: 1) zwei Geblaͤspumpen, welche durch eine Dampfmaschine

in Thaͤtigkeit gesezt werden. 2) ein Luftheizer bestehend aus einem Cylinder,

in welchem eine gewisse Anzahl von Roͤhren enthalten ist. 3) Abdampfkessel,

welche dem Zutritte der Luft offen stehen. Die Pumpen saugen Luft ein und treiben

sie dann in den Cylinder, in welchem sie durch circulirenden Dampf erhizt wird,

bevor sie am Grunde der Kessel unter eine Platte gelangt, in der sich zum Behufe der

Vertheilung der Luft zahlreiche sehr kleine Loͤcher befinden. Die

Luftblaͤschen nehmen beim Emporsteigen durch den Syrup Feuchtigkeit auf, so daß die

Zukertheile nach und nach immer mehr und mehr concentrirt werden. Am Grunde der

Abdampfkessel sind Circulationsroͤhren angebracht, welche zur Aufnahme des

Dampfes, der zum Heizen und zum Verdampfen der Fluͤssigkeit dienen soll,

bestimmt ist. Man bedarf bei Anwendung dieser Vorrichtung keines kalten

Einsprizwassers, was allerdings von Vortheil ist; allein dieser Vortheil vermag die

Ersparniß an den Errichtungskosten, den geringeren Verbrauch an Brennmaterial, und

die groͤßere Guͤte der erzeugten Zuker, welche die mit dem luftleeren

Raume arbeitenden Apparate bedingen, nicht aufzuwiegen; besonders im Vergleiche mit

dem Degrand'schen Apparate, der nicht bloß kein kaltes

Wasser verbraucht, sondern sogar lauwarmes Wasser liefert.

Der unbestreitbare Vorzug, den die mit dem luftleeren Raume arbeitenden Apparate vor

dem von Hrn. Brame erfundenen und uͤbrigens

sinnreichen Systeme verdienen, wird fuͤr jeden Unparteiischen am offenbarsten

aus den Daten erhellen, die wir am Schlusse dieses Aufsazes in einer Tabelle

zusammengestellt haben. Eine Vergleichung saͤmmtlicher in dieser Tabelle

angegebener Resultate wird aber auch ganz zu Gunsten des Degrand'schen Apparates ausfallen; denn dieser allein laͤßt sich

unter allen Localverhaͤltnissen anbringen, was mit den Howard'schen und Roth'schen Vorrichtungen nicht

der Fall ist; er allein liefert Producte, welche allen Anforderungen, die man bei

dem gegenwaͤrtigen Zustande unserer theoretischen und praktischen Kenntnisse

an die Zukerfabrication machen kann, genuͤgen; er kommt uͤberdieß am

wohlfeilsten zu stehen, und zwar sowohl in Hinsicht auf die Anschaffungskosten, als

in Hinsicht auf die taͤglichen Betriebskosten.

Die Vortheile, die die Arbeit mit dem Degrand'schen

Apparate gewaͤhrt, werden noch weit groͤßer werden, wenn man ein Mal,

wie es zu erwarten steht, in den Fabriken statt der Presse, welcher man sich bisher

bediente, die Maceration in Anwendung bringt, bei der man nach wiederholt

angestellten Versuchen eine groͤßere Menge Zuker zu gewinnen im Stande ist.

Da naͤmlich bei dem Macerationsverfahren um 21 Proc. mehr Wasser verdampft

werden muß, als wenn das Runkelruͤbenmark in der Presse ausgepreßt worden

ist, so wuͤrde, wenn man sich hier des Howard'schen Apparates bedienen wollte, eine noch weit groͤßere Menge

Wasser erforderlich seyn, waͤhrend der Degrand'sche Apparat nur die durch das Macerations-Verfahren bedingte

Vermehrung des Wassers um 21 Proc. zu verdampfen hat.

Wir glauben diesen Aufsaz nicht besser schließen zu koͤnnen, als mit einer Bemerkung, welche Hr.

Degrand machte, und welche sich eben so gut auch auf

jeden anderen Industriezweig anwenden laͤßt.

„Wenn ein industrielles Verfahren ein gutes Resultat geben soll, so muß

dasselbe nicht nur an und fuͤr sich gut seyn, sondern der Fabrikant, der

es annahm, muß auch gelernt haben sich dessen zu bedienen; denn in diesem Tacte

und in den Handgriffen zeigt sich der große Unterschied zwischen den einzelnen

Menschen: es mag sich um ein neues Verfahren oder um Methoden handeln, welche

seit Jahrhunderten bekannt sind. Dieser Unterschied ist so groß, daß ein

gewandter Arbeiter mit schlechten Werkzeugen haͤufig besser arbeitet, als

ein minder gewandter mit den vollkommensten Instrumenten. Wenn man sich

bekannter Methoden bedient, so kann derjenige, der weniger Gutes vollbringt, nur

sich selbst anklagen; handelt es sich hingegen darum eine neue Erfindung in

Ausfuͤhrung zu bringen, so wird derjenige, dem dieß nicht unmittelbar

gelingt, natuͤrlich geneigt seyn zu glauben, daß der Fehler nicht in ihm,

sondern in der Erfindung selbst gelegen ist. Die Folge hievon ist dann, daß die

Gegner der neuen Sache dieses Nichtgelingen aufgreifen, um das gaͤnzliche

Mißlingen derselben auszuschreien und selbst die Unmoͤglichkeit des

Gelingens zu behaupten. So wie man aber die gewoͤhnlichen

Verfahrungsweisen nur durch Praxis und Uebung erlernt, eben so bedarf es auch

fuͤr die neuen Methoden einer Lehr- und Lernzeit: ja man

stoͤßt hier sogar auf zwei anstatt einer einzigen Schwierigkeit; denn man

ist gezwungen sich mancher Ansichten zu entledigen, die man bisher fuͤr

wahr und richtig gehalten, und dann erst neue Kenntnisse, der man bedarf, zu

erwerben.“

Die Société d'encouragement hat in

ihrer Generalversammlung vom 30. December 1835 Hrn. Degrand fuͤr den von ihm erfundenen Apparat den Preis von

4000 Fr. zuerkannt, den sie fuͤr den besten

Apparat zum Abdampfen von salz- oder zukerhaltigen oder anderen

Aufloͤsungen im luftleeren Raume ausgeschrieben hatte.

A. d. R.

Textabbildung Bd. 60, S. 370-371

Apparate; Mittlere Temperatur des

Herzkoͤrpers; Mittlere Temperatur der Verdampfung; Verbrauch an kaltem

Wasser in 24 Stunden; Verbrauch an Kohle in 24 St., die zur Laͤuterung u.

Klaͤrung erforderliche Quantitaͤt nicht mitgerechnet; Zur

Eindikung D. Saftes u. z. Versieden; Syrupes; Zur Erzeugung der Triebstoff; Zum

Austreiben der Luft; Zum Erhizen der Luft; Summa; Kosten d. Brennmaterials

fuͤr d. Dienst Apparates p. Campagne, d. Kil. Kohle zu 4 Cent. gerechnet,

und abgesehen von der zur Laͤuterung u. Klaͤrung erforderlichen

Quantitaͤt; Gr. R. Hct. Kilogr. Kil. Franken; Howard; Roth; Pelletan;

Trappe; Degrand; Brame; Kosten der ersten Einrichtung; Eigentlicher Apparat mit

Einschluß der Praͤmie der Patenttraͤger; Errichtungs- und

andere Kosten, annaͤherungsweise; Summa; Qualitaͤt des erzielten

Productes; Bemerkungen; Franken; Fr. Schoͤn; Man verfertigt in Frankreich

keine derlei Apparate; (c) Der Betrag hievon ist unter dem zur Austreibung der

Luft noͤthigen begriffen; Nicht sehr entsprechend; Da bisher nur sehr

wenige derlei Apparate errichtet wurden, so fehlt es noch an genauen Daten in

Betreff der Kosten; Entsprechend; Es besteht bis jezt nur ein einziger Apparat

dieser Art; (a) Der Apparat verbraucht nicht nur kein kaltes Wasser, sondern er

erzeugt sogar bei einer Fabrication von taͤglich 300 Hectoliter gegen 150

Hectoliter heißes destillirtes, zu verschiedenen Zweken anwendbares Wasser; Um

so schaumiger und um so schwerer zu reinigen, je weiter unten es genommen ist;

Es gelangt leicht freie Kohlensaͤure in den Syrup oder in den Saft,

wodurch derselbe schwerer krystallisirbar wird; (b) Man kann nicht unter

75° R. eindampfen ohne die Kosten der ersten Einrichtung und den

Verbrauch an Brennmaterial uͤber die Maßen zu erhoͤhen

NB. Die Fabrik, welche diesen Berechnungen zum Grunde

gelegt ist, macerirt nicht; sie haͤtte in diesem Falle um 21 Proc. mehr

Wasser zu verdampfen, und man muͤßte dann bei jedem Apparate den Verbrauch an

kaltem Wasser und die Kosten des Brennmaterials um 21 Proc., die Anschaffungskosten

hingegen um 15 bis 18 Proc. hoͤher ansezen.

Es ist bei diesen Berechnungen ein Apparat angenommen, der taͤglich 300

Hectoliter gelaͤuterten Ruͤbensaft von 4° 5 in der

Waͤrme oder in 140 Tagen 10 Mill. Pfd. Runkelruͤben zu Zuker

verarbeitet.

Tafeln