| Titel: | Verbesserungen im Spinnen und Dubliren der Organsinseide, worauf sich Thomas Rock Shute, Seidenspinner von Watford in der Grafschaft Herts, am 17. August 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. LXXX., S. 438 |

| Download: | XML |

LXXX.

Verbesserungen im Spinnen und Dubliren der

Organsinseide, worauf sich Thomas

Rock Shute, Seidenspinner von Watford in der Grafschaft Herts, am 17. August 1835 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April

1836, S. 208.

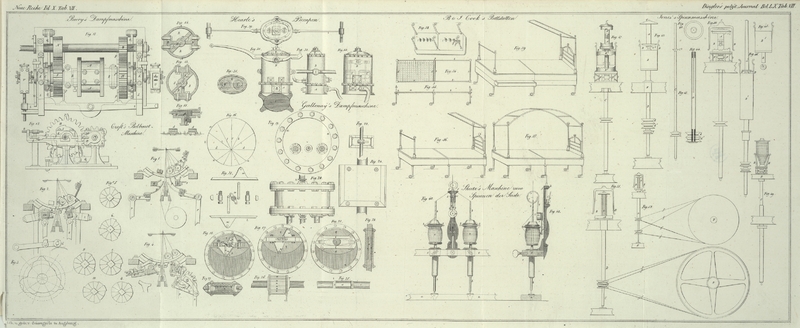

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Shute's verbesserte Organsinseide.

Meine Erfindung beruht in gewissen Zusaͤzen, welche ich an der

gewoͤhnlichen Seidenspinnmaschine anbringe, und wodurch die

Seidenfaͤden waͤhrend des Spinnens und Dublirens nicht nur

gleichmaͤßig gespannt erhalten werden, wenn auch in dem Zuge, womit die Seide

auf die Spulen aufgewunden wird, eine Ungleichheit eintritt; sondern wodurch

zugleich auch, wenn einer der Faͤden bricht, die uͤbrigen

Faͤden abgerissen werden, so daß in dieser Maschine also nie ein einzelner

Faden den Dublirproceß erleiden kann, wie dieß sonst beim Brechen der Faͤden

der Fall war.

Fig. 40 zeigt

einen Theil einer Spinn- oder Dublirmaschine, woran sich meine Verbesserungen

angebracht befinden, von Vorne. Fig. 41 gibt einen

Querdurchschnitt desselben Theiles der Maschine von der Kante her betrachtet. Ich

hielt es nicht fuͤr noͤthig, die uͤbrigen Theile der

gewoͤhnlichen Spinn- und Dublirmaschine gleichfalls zu beschreiben und

abzubilden, da diese hinreichend und allgemein bekannt sind.

a ist die Unterlage oder der Riegel, worin die unteren

Enden der Spindeln b, die nach gewoͤhnlicher Art

gebaut sind, ruhen, c ist jene Latte, die die

Haͤlse, in denen sich die Spindeln b umdrehen,

fuͤhrt. e, e sind die Spulen, auf welche die

Seide, die dublirt werden soll, aufgewunden ist. An der Latte oder an dem Riegel c ist fuͤr jedes Spindelpaar f mittelst Schrauben oder auch auf andere Weise ein

aufrechter Pfosten oder Traͤger befestigt. In dem oberen Theile f dieses Traͤgers bemerkt man ein Zapfenloch g, in welchem sich der Rahmen h auf und nieder bewegen kann, wie dieß weiter unten beschrieben werden

soll. i ist eine am Ruͤken des Traͤgers

befestigte Feder, welche den Nahmen h in diesem

Zapfenloche in jeder Stellung, in die er gebracht worden ist, erhaͤlt, j ist ein kleiner Stab, an dessen oberem Ende sich ein

als Griff dienender Ring befindet, und der, wie Fig. 41 zeigt, nicht nur

an dem Rahmen h festgemacht ist, sondern zugleich auch

durch ein Loch laͤuft, welches bei k in dem

Traͤger angebracht ist, und welches ihm bei seiner Bewegung als

Fuͤhrer dient. An dem Rahmen b ist auch die Welle

oder Achse l der Rolle m befestigt.

Diese Rolle m laͤuft frei um die Achse 1, und

wird durch den Zapfen n am Abgehen von derselben

gehindert; sie wird durch die Gewichte o, o, welche an

der uͤber sie laufenden Schnur p

angehaͤngt sind, in einer Art von Gleichgewicht erhalten, q ist ein an der Rolle in befestigter Draht, welcher an

dem oberen Ende einen Ring r bildet, durch den die

Seidenfaden von den Spindeln aus in entgegengesezten Richtungen laufen, wenn sie die

Dublirung erleiden sollen. s, s sind rechtwinkelige, aus

diesem Ringe hervorragende Vorspruͤnge, deren Bau aus Fig. 40 deutlich erhellt.

So wie nun einer der Seidenfaden bricht, faͤllt einer der Vorspruͤnge

s, s auf die an dem Scheitel der Spulen befindliche

Platte t, indem der Zug, den der ungebrochene Faden

ausuͤbt, das durch die Gewichte o, o hergestellte

Gleichgewicht uͤberwaͤltigt, und den Ring auf. die Seite jener

Spindel, von der der ganz gebliebene Faden auslaͤuft, hinuͤberzieht.

Die Folge hievon ist dann, daß der ganzgebliebene Faden ohne alles Zuthun des

Arbeiters durch die fortgesezte rotirende Bewegung der Spindel abgerissen wird. Die

Maschine duldet durchaus nicht, daß ein Faden von irgend einer einzelnen Spindel in

den Dublirapparat gelange; sondern wenn immer ein Faden bricht, so wird alsogleich

auch der andere Faden, womit er dublirt werden soll, abgerissen werden.

Der Ring r, durch welchen dieses Abreißen bewirkt wird,

dient uͤbrigens zugleich auch zur Regulirung der Spannung der Seidenfaden

waͤhrend des Dublirprocesses; denn wenn die Seidenfaͤden auf die eine

Spule fester als auf die andere gewunden sind, so sammelt sich der lokerer gewundene

Faden um seine Spindel, waͤhrend der fester aufgewundene Faden den Ring r gegen seine Spindel hinuͤberzieht, die Zahl der

Windungen, in denen er um die Spindel laͤuft, vermindert, und den Faden der

gegenuͤberstehenden Spindel unter einem spizeren Winkel anzieht, so daß die

Faͤden, welche die dublirte Seide zu bilden haben, einander bestaͤndig

gleich sind.

Sind die Spindeln einiger Faͤden gebrochen, so zieht der Arbeiter den Rahmen

h so empor, daß der Draht q senkrecht aus der Rolle m hervorragt, und

mittelst der Feder i sowohl, als mittelst der Platte v, durch deren Loͤcher die Schnur lauft, in

dieser Stellung erhalten wird. Unter diesen Verhaͤltnissen kann der Arbeiter,

wenn er die gebrochenen Seidenfaͤden an ihren Spindeln aufgefunden, sie

leichter durch den Ring fuͤhren, als dieß moͤglich waͤre, wenn

der Ring von der einen auf die andere Seite fallen koͤnnte. Sind beide

Faͤdenenden in entgegengesezten Richtungen durch den Ring r gezogen worden, so stuͤkt man die gebrochenen

Enden zusammen, und bringt den Rahmen h in die aus der Zeichnung

ersichtliche Stellung, wo dann der Apparat wieder in seiner Arbeit fortfahren

kann.

Als meine Erfindung erklaͤre ich die Verbindung des Rahmens h, der im Gleichgewichte erhaltenen Rolle m, des Traͤgers q und

des Ringes r mit einer Maschine zum Spinnen und Dubliren

von Organsinseide, um dadurch die Spannung der Faden auszugleichen, und um das

Dubliren zu unterbrechen, wenn einer der Faͤden allenfalls brechen

sollte.

Tafeln