| Titel: | Bericht des Hrn. Francoeur über eine neue mechanische Lampe von der Erfindung des Hrn. Careau in Paris, rue des Fossés-Montmartre, No. 21. |

| Fundstelle: | Band 61, Jahrgang 1836, Nr. VI., S. 24 |

| Download: | XML |

VI.

Bericht des Hrn. Francoeur uͤber eine neue mechanische Lampe

von der Erfindung des Hrn. Careau in Paris, rue des

Fossés-Montmartre, No. 21.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Januar 1836, S. 1.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Careau's neue mechanische Lampe.

An den Carcel'schen Lampen wird bekanntlich ein

horizontaler Kolben durch ein Uhrwerk in Hin- und Herbewegung versezt, und

dadurch zwingt der Kolben bald mit der einen, bald mit der anderen seiner Basen das

Oehl in einer Roͤhre emporzusteigen, welche dasselbe zur Speisung der Flamme

an den Docht abgibt. Da jedoch die Beleuchtung in langen Winterabenden

hinlaͤnglich lange dauern muß, ohne daß das Raͤderwerk aufgezogen zu

werden braucht, so muß die Entwikelung der Feder langsam und mit

Regelmaͤßigkeit von Statten gehen. Hr. Carcel

verspaͤtet diese Entwikelung, indem er seine Trommel in ein Raͤderwerk

eingreifen laͤßt, welches jenem einer Pendeluhr mit Schlagwerk vollkommen

aͤhnlich ist. Ein Flugrad, welches mit sehr großer Geschwindigkeit in Bewegung gesezt

wird, so lange die Feder auf den Kolben wirkt, verspaͤtet den Gang des

Mechanismus, und gestattet ihm nur die dem fraglichen Zweke entsprechende

Geschwindigkeit.

Alle Lampenerfinder wendeten ein aͤhnliches Raͤderwerksystem an, weil

das Oehl sonst mit zu viel Kraft emporgetrieben und vielleicht ganz in die Luft

geschleudert und die Triebkraft in einigen Augenbliken erschoͤpft werden

wuͤrde. Die HH. Gagneau, Wagner und Galibert benuzen saͤmmtlich ein

Schlagwerkraͤderwerk; in vielen anderen Theilen unterscheiden sich jedoch

ihre Mechanismen wesentlich von einander, indem die Triebkraft bald zur Bewegung der

Kolben, bald zur Vertheilung des Oehles in die Speisungscanaͤle dient.

Man versuchte zwar mehrere Male die Raͤder und das Flugrad, wodurch die Lampen

complicirt, kostspielig, leicht verderbbar und schwer zu repariren werden, zu

umgehen; aber immer mußte man wieder zu diesem Moderator seine Zuflucht nehmen. Hrn.

Careau ist endlich die Loͤsung dieser

wichtigen Aufgabe gelungen, und er ist durch seine Erfindung in Stand gesezt dem

Publicum sehr gute mechanische Lampen aus lakirtem Bleche von jeder Groͤße

fuͤr den Preis von 45 Fr. zu liefern. Seine Lampen zeichnen sich dabei eben

so sehr durch ihre Einfachheit, als durch die Art und Weise aus, auf welche die

Pumpen in Thaͤtigkeit gesezt werden. Hr. Careau

verfertigt uͤberdieß auch kleinere Lampen fuͤr 40 Fr., welche beinahe

um die Haͤlfte weniger Oehl verbrennen, dabei aber auch natuͤrlich ein

minder schoͤnes Licht verbreiten.

Eine sehr große, an ihrem Umfange verzahnte Trommel enthaͤlt eine Stahlfeder

von solcher Kraft, daß sie die Lampe beilaͤufig 8 Stunden lang, wie es

fuͤr lange Winterabende noͤthig ist, in Gang zu erhalten im Stande

ist. Diese Verzahnung greift in ein Getrieb, an dessen Welle sich ein Excentricum

oder eine Art von Muschelrad befindet, welches vier Kolben hin und her bewegt. Die

Lampe hat zwei Pumpen mit doppelten Kolben; waͤhrend die eine das Oehl

emportreibt, sinkt in der anderen der Kolben herab und umgekehrt. Diese

Wechselbewegungen reichen hin, um die Lampe gehoͤrig mit Oehl zu speisen. Das

Merkwuͤrdigste an dieser Lampe ist jedoch, daß Hr. Careau dem Oehle selbst den Widerstand entnommen hat, der noͤthig

ist, um die Entwikelung der Treibfeder zu maͤßigen. Das Oehl kann

naͤmlich der Wirkung des Kolbens bei dessen ruͤkgaͤngiger

Bewegung nur folgen, indem es durch kleine Oeffnungen dringt, deren Caliber der

Erfinder durch vorhergehende Versuche bestimmt. Dieser Widerstand darf nicht zu

gering seyn, indem sonst das Oehl aus der Lampe hinausgetrieben werden

wuͤrde; er darf aber auch nicht zu klein seyn, weil sonst das Oehl den Docht nicht hinreichend

traͤnken koͤnnte.

Es stand zu befuͤrchten, daß, wenn das Fuͤllen der Lampe mit Oehl

vergessen wuͤrde, oder wenn das Oehl nach mehrstuͤndigem Brennen der

Lampe zu mangeln anfinge, der Widerstand dann zu gering werden koͤnnte, so

daß die Triebkraft der Feder zu groß werden und das Oehl mit Gewalt

hinausgeschleudert werden wuͤrde. Die Erfahrung hat jedoch in dieser Hinsicht

Folgendes gelehrt. Wenn es der Lampe des Hrn. Careau an

Oehl zu mangeln beginnt, so bemerkt man ein leises Pfeifen, welches diesen Zustand

andeutet; man muß daher, da die Pumpe in diesem Falle beinahe leer arbeitet, neues

Oehl in den Behaͤlter nachgießen. Wuͤrde die Lampe ohne alle

Beaufsichtigung brennen, so wird sich der Docht in einem solchen Falle, da er keine

Speisung mit Oehl mehr erhaͤlt, verkohlen und ausloͤschen. Die Feder

faͤhrt zwar unter diesen Umstaͤnden in ihren Bewegungen fort; ja ihre

Geschwindigkeit nimmt sogar zu, bis die Kraft ganz erschoͤpft ist; allein

nirgendwo bemerkt man, daß Oehl hinausgeschleudert wird.

Ueber die Qualitaͤt des Lichtes dieser Lampen bleibt nichts zu sagen, da

dieselben eben so trefflich brennen, wie die uͤbrigen mechanischen Lampen,

die sich in keiner anderen Beziehung als durch die Verschiedenheit im Mechanismus

von einander unterscheiden. Was kommt es auch hier auf den Mechanismus an, wenn der

Docht nur ununterbrochen mit der gehoͤrigen Quantitaͤt Oehl gespeist

wird.

Die Commission schlaͤgt demnach vor, die Gesellschaft soll der von Hrn. Careau erfundenen Lampe ihre Approbation ertheilen, und

dem Erfinder den Dank der Gesellschaft ausdruͤken.

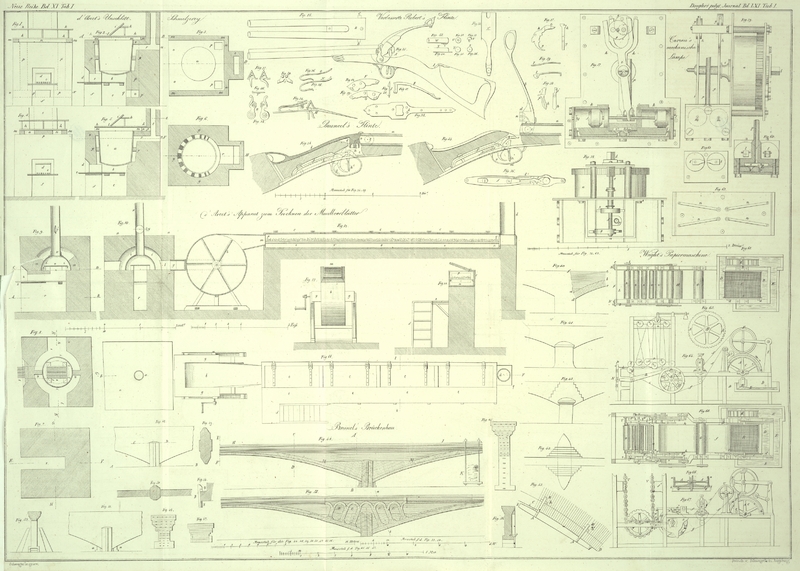

Fig. 57 zeigt

den Mechanismus der Careau'schen Lampe im Frontaufrisse

mit einem Durchschnitte des Pumpenstiefels und der Ventile.

Fig. 58 zeigt

den Mechanismus von Unten.

Fig. 59 ist

ein seitlicher Aufriß desselben.

Fig. 60 ist

ein Querdurchschnitt des Pumpenstiefels und der Steigroͤhre.

Fig. 61 ist

eine Platte fuͤr die Saugventile von Ihnen gesehen.

Fig. 62 zeigt

den Pumpenstiefel von Unten, woraus man die Canaͤle ersieht, in denen das von

den Kolben ausgetriebene Oehl ausstroͤmt.

a ist eine an ihrem Umfange verzahnte Trommel, an deren

vierekigen Zapfen b der zum Aufziehen dienende

Schluͤssel gestekt wird.

c ist ein Sperrrad, welches die

ruͤkgaͤngige Bewegung der Trommel, deren Welle durch den ganzen

Mechanismus laͤuft, hindert.

e ein Getrieb, in welches das Zahnrad der Trommel

eingreift, und an dessen Welle f die beiden Excentrica

g, g, welche sich in den Gabeln h, h der beiden Hebel i, i

bewegen, aufgezogen sind. Jeder dieser Hebel, deren Bewegungsmittelpunkt sich in d befindet, bewegt abwechselnd einen doppelten Kolben in

dem Pumpenstiefel k hin und her, und bewirkt dadurch,

daß die Saugventile abwechselnd geschlossen und geoͤffnet werden. Da der

Pumpenstiefel ringsum mit Oehl umgeben ist, so wird das Oehl durch die

ruͤkgaͤngige Bewegung der Kolben j

aufgesogen, und bei den Oeffnungen l eintreten, um dann

durch die kleinen Loͤcher m, die man in Fig. 59 sieht,

in die Canaͤle n, n zu gelangen, und von hier aus

durch die Oeffnungen der Ventile o, die sich abwechselnd

oͤffnen und schließen, in einen Raum zu treten, aus welchem es in die

Steigroͤhre p emporgetrieben wird.

Es erhellt, daß in Folge der Bewegungen der Hebel i, i

immer je zwei der Kolben auf ein Mal einsaugen, waͤhrend die zwei anderen das

Oehl austreiben, um den Docht fortwaͤhrend mit Oehl zu speisen.

Hr. Careau sagt, daß er, um seine Lampe bei den lezten

Bewegungen der Feder zu probiren, diese so weit herabsinken ließ, daß sie nur mehr

eine einzige Bewegung zu machen hatte, und daß die Lampe dessen ungeachtet bis zum

lezten Ende mit gleicher Intensitaͤt brannte. Er richtete ferner eine seiner

Lampen und eine Carcel'sche so ein, daß man alles Oehl,

welches jede dieser Lampen lieferte, sammeln konnte, ohne daß man den Docht

anzuzuͤnden brauchte. Das Resultat war folgendes. Gaͤnzlich aufgezogen

hob die Feder an der Carcel'schen Lampe stuͤndlich

26 Quentchen 6 Gran, an der Lampe Careau's hingegen 54

Quentchen 5 Gran an den Lampenschnabel empor. Um eine Umdrehung aufgezogen, d.h.

zuerst um drei Umdrehungen aufgezogen und dann wieder um zwei nachgelassen, hob die

erstere stuͤndlich 12 Quentchen 2 Gran, leztere hingegen 31 Quentchen 1 Gran

Oehl. Betraͤgt demnach der stuͤndliche Verbrauch 10 Quentchen, so

liefert die Carcel'sche Lampe bei ganzer Aufziehung etwas

mehr als 2 1/2 Mal, am Ende der Aufziehung aber nur 1 1/5 Mal ihren Verbrauch an

Oehl, waͤhrend an der Lampe Careau's das

Verhaͤltniß 5 und 3 1/10 betraͤgt.

Tafeln