| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich William Lucy, Müller von Birmingham aus der Grafschaft Warwick, am 20. Februar 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 61, Jahrgang 1836, Nr. XV., S. 81 |

| Download: | XML |

XV.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich

William Lucy,

Muͤller von Birmingham aus der Grafschaft Warwick, am

20. Februar 1836 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Mai 1836,

S. 278.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Lucy's verbesserte Dampfmaschinen.

Bekanntlich wird nach der gewoͤhnlichen Methode die Hin- und

Herbewegung durch eine Kurbel oder durch die sogenannte Sonnen- und

Planetenbewegung in eine rotirende Bewegung umzuwandeln, die Haupttreibwelle nicht

mit gleichmaͤßiger Bewegung umgetrieben; indem die Geschwindigkeit der Kurbel

an jenen Stellen, wo diese uͤber und unter ihrer Bewegungsachse weggeht,

abweicht, und indem die Kraft des Dampfes in diesem Falle weder direct noch

vollkommen in Anwendung kommt. Von den vielen Mitteln, zu denen man bereits seine

Zuflucht nahm, um diese Unregelmaͤßigkeiten der Bewegung auszugleichen, ist

gegenwaͤrtig das Schwungrad allein allgemein in Anwendung. Dieses nimmt

naͤmlich die uͤberschuͤssige Kraft, die der Kolben auf die

Kurbel ausuͤbt, wenn der Dampf in der guͤnstigsten Stellung auf

dieselbe wirkt, auf, um sie hierauf in solchen Stellungen, in welchen es zur

Ausgleichung der Kurbelbewegung noͤthig ist, wieder abzugeben. In einigen

Faͤllen gab man dem Schwungrade mittelst eines Triebwerkes auch eine

groͤßere Geschwindigkeit, als sie die Hauptwelle besizt, um dadurch die Kraft

der Maschine gleichmaͤßiger zu machen, als es durch Anbringung eines

schwereren Schwungrades an der Haupttreibwelle moͤglich ist. In allen diesen

Faͤllen verblieb jedoch in mehreren Theilen der Rotirungen der

Haupttreibwelle immer noch eine betraͤchtliche Ungleichheit; dieser

abzuhelfen ist der Zwek meiner Erfindung. Ich bediene mich zu diesem Behufe einer

Luftpumpe in Verbindung mit Ventilen oder anderen Apparaten, wodurch der nothwendige

luftleere Raum in dieser Pumpe sicherer erzielt wird; oder ich bringe die

gewoͤhnliche Luftpumpe des Verdichters an der zweiten Bewegung der Maschine

an; oder ich bediene mich der Gravitation eines Gewichtes, welches ich mittelst

eines Hebels oder einer Stange auf die Dampfmaschine wirken lasse. Die Beschreibung

wird dieß anschaulich machen.

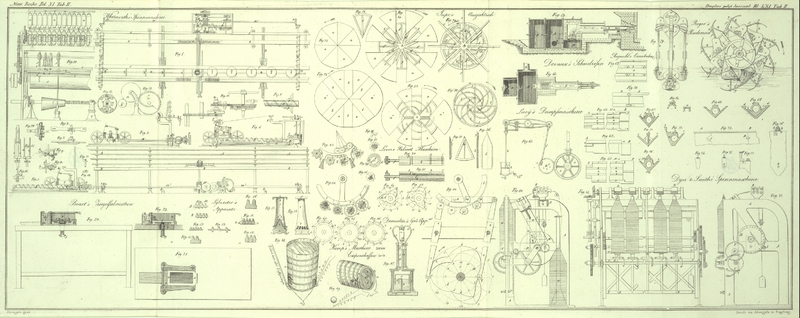

Die Abbildung, Fig.

61, zeigt die Haupttreibwelle und die Kurbel mit einem Theile der

Verbindungsstange einer Dampfmaschine, woran meine Erfindung angebracht ist. a ist ein Theil der Verbindungsstange, welche von dem

Balancier einer Dampfmaschine, deren Cylinder gegen 33 Zoll im Durchmesser hat,

waͤhrend die Kolbenhube 6 Fuß messen, auslaͤuft. b ist die Haupttreibwelle, und c die daran befestigte Kurbel. An derselben Treibwelle befindet sich aber

auch das Zahnrad d, welches in ein anderes, an der Welle

e aufgezogenes Zahnrad e

eingreift; da lezteres einen um die Haͤlfte kleineren Durchmesser hat, als

das Rad d, so wird es sich folglich mit einer zwei Mal

so großen Geschwindigkeit bewegen, als ersteres. f ist

eine Verbindungsstange, welche an einem an dem Rade e

befestigten Kurbelzapfen angebracht ist. Dieser Zapfen laͤßt sich stellen,

indem solcher Maßen Loͤcher ausgebohrt sind, daß er dem Mittelpunkte der

Bewegung naͤher gebracht werden kann, wodurch die Kurbel nothwendig

verkuͤrzt wird. Beim Einsteken dieses Zapfens ist zu bemerken, daß eine durch

den Mittelpunkt des Rades e und den Zapfen gezogene

Linie mit einer durch die Kurbel und den Mittelpunkt der Haupttreibwelle gezogenen

Linie immer einen rechten Winkel oder beinahe einen solchen bilden soll. Das andere

Ende der Stange f steht mit dem Balancier g, der sich gleich dem gewoͤhnlichen Balancier in

entsprechenden Zapfenlagern um einen Stuͤzpunkt schwingt, in Verbindung. h ist die Stange des Kolbens i, der sich in dem von mir so genannten pneumatischen Cylinder bewegt.

Dieser Cylinder ist, wie die Zeichnung deutlich zeigt, an dem oberen Theile offen,

an dem unteren hingegen geschlossen. l ist ein in dem

Kolben i befindliches, nach Außen sich oͤffnendes

Ventil, durch welches alle unter dem Kolben in dem Cylinder k enthaltene Luft austreten kann, wenn die uͤbrigen Oeffnungen beim

Beginne der Bewegung der Maschine geschlossen werden. m

ist ein Sperrhahn und eine Roͤhre, durch welche der Cylinder k mit dem Verdichter der Maschine in Verbindung steht:

der Zustand des Vacuums in dem Cylinder k haͤngt

demnach von dem Vacuum in dem Verdichter ab, was ein wichtiger Theil meiner

Erfindung ist, indem er den richtigen Gang der Maschine versichert. Arbeitet die

Maschine nicht mit Condensation, dann muͤßte mit dem Cylinder k eine kleine Luftpumpe in Verbindung gebracht werden,

damit die Luft, die sich sonst beim Betriebe der Maschine ansammeln wuͤrde,

entfernt werden kann. n ist ein Sperrhahn an einer

Roͤhre, welche von dem Cylinder k in die

atmosphaͤrische Luft fuͤhrt, und durch welchen man alles Wasser oder

Oehl, welches allenfalls durch den Kolben gedrungen ist (die obere Flaͤche

des Kolbens muß naͤmlich immer mit Wasser oder Oehl bedekt erhalten werden),

abfließen lassen kann.

In einigen Faͤllen, wo es die Umstaͤnde zulassen, verbinde ich, anstatt

an den Condensationsmaschinen eine eigene pneumatische Pumpe, so wie ich sie hier

beschrieben, anzubringen, die gewoͤhnliche Luftpumpe des Verdichters lieber

mit der zweiten Bewegung der Maschine. In diesem Falle muß der Dekel an dem einen

Ende des Luftpumpencylinders weggelassen werden, damit der Druk der Luft auf die

Oberflaͤche des Luftpumpenkolbens die Bewegung der Maschine auf gleiche Weise

auszugleichen trachtet, auf welche dieß in der pneumatischen Pumpe k geschieht. Die Dampfmaschine wuͤrde hiedurch

bedeutend vereinfacht werden; denn die gewoͤhnliche Luftpumpe wuͤrde

nicht nur den Verdichter in Thaͤtigkeit sezen, sondern zugleich auch den

Ausgleichungsproceß in Hinsicht auf die rotirende Bewegung der Hauptkurbelwelle

vollbringen. Dieser Theil meiner Erfindung ist hauptsaͤchlich auf neue

Maschinen anwendbar; er eignet sich aber auch fuͤr aͤltere Maschinen,

im Falle sich die Luftpumpe fuͤglich mit dem zweiten Triebwerke der Maschine

verbinden laͤßt.

Der hier beschriebene Apparat spielt nun auf folgende Weise. In der Zeichnung ersieht

man die Kurbel in dem oberen Mittelpunkte und folglich in der unguͤnstigsten

Stellung; der Kolben i hingegen befindet sich in der

Mitte seines Hubes oder wenigstens in der Naͤhe derselben; er kann also den

Druk der Atmosphaͤre mit seiner groͤßten Gewalt zum Behufe des

Betriebes der Maschine fortpflanzen, so daß mithin die rotirende Bewegung der

Haupttreibwelle auf eine gleichmaͤßigere Weise fortgesezt wird. So wie

dagegen der Druk des Dampfes auf den Kolben in dem Dampfcylinder nach

Zuruͤklegung des erwaͤhnten Mittelpunktes immer guͤnstiger und

guͤnstiger wird, steigt der Kolben i in der

pneumatischen Pumpe im Gegensaze mit dem Druke der atmosphaͤrischen Luft

empor. Durch die fortwaͤhrende Thaͤtigkeit der Maschine

verspaͤtet demnach der Kolben i die

Thaͤtigkeit des Kolbens in dem Dampfcylinder so lange der Dampf am

kraͤftigsten wirkt; waͤhrend die atmosphaͤrische Luft

andererseits bei der Uebertragung der Kraft an die Maschine ihre Wirkung progressiv

steigert oder vermindert, so wie sich der Kolben in dem Dampfcylinder an jedem Ende

des Cylinders dem Mittelpunkte naͤhert oder davon entfernt.

Obschon ich es der Abbildung gemaͤß vorziehe, den Balancier und die

Kolbenstange h durch parallele Stangen mit der Maschine

zu verbinden, so laͤßt sich doch eine aͤhnliche Wirkung erzielen, wenn

man die Stange f direct und ohne Vermittelung des

Balanciers g mit der Kolbenstange verbindet.

Der Maßstab der Theile kann verschieden abgeaͤndert werden, denn die Kraft der pneumatischen

Pumpe wird im Verhaͤltnisse ihres Durchmessers groͤßer oder geringer

seyn, wenn man diesen Durchmesser mir der Geschwindigkeit des Kolbens verbindet.

Jeder sachverstaͤndige Mechaniker wird dieß anzuordnen wissen, es mag sich um

Erbauung einer neuen Maschine oder um Ausstattung einer aͤlteren mit meiner

Erfindung handeln.

Es erhellt uͤbrigens offenbar, daß anstatt die pneumatische Pumpe zur

Retardirung des Ganges der Dampfmaschine zu benuzen, um dadurch eine Kraft zu

sammeln, die hierauf in den erforderlichen Zeitpunkten wieder abgegeben werden soll,

an dem Ende des Hebels g auch ein Gewicht angebracht

werden kann, welches, indem es emporgehoben wird, waͤhrend der Dampf am

guͤnstigsten auf die Kurbel wirkt, die Bewegung verspaͤtet, um dann

spaͤter, wenn die Kurbel uͤber oder unter dem Mittelpunkte der

Bewegung der Hauptwelle weggeht, bei seinem Herabsinken die solcher Maßen gewonnene

Kraft wieder abzugeben. Auch auf diese Weise laͤßt sich mithin eine

gleichmaͤßigere Bewegung der Hauptwelle waͤhrend ihrer ganzen

Umdrehung bewirken.

Es ist mir wohl bekannt, daß man bereits schon fruͤher ein Flugrad, welches an

einer Stelle seines Umfanges schwerer belastet war, als im Uebrigen, und welches

sich mit zwei Mal groͤßerer Geschwindigkeit als die Hauptwelle bewegte, zum

Behufe der Ausgleichung der Bewegung an den Dampfmaschinen zu benuzen suchte; allein

in diesen Faͤllen wurde das an dem Rade angebrachte Gewicht gleichfalls der

rotirenden Bewegung des Rades theilhaftig gemacht; waͤhrend, wenn man ein

solches Gewicht meiner Erfindung gemaͤß anwendet, dieses der rotirenden

Bewegung des Rades, von dem es in Thaͤtigkeit gesezt wird, nicht theilhaftig

wird. Uebrigens muß ich noch bemerken, daß, obschon ich hier die ganze Maschinerie

als ohne Schwungrad dargestellt habe, dieses doch nicht durchaus weggelassen werden

muß, indem man meine Erfindung auch gleichzeitig mit ihm und gleichsam zu dessen

Unterstuͤzung anwenden kann. Ich nehme keinen der einzelnen Theile meines

Apparates, noch auch eine andere Verbindung derselben als die hier beschriebene als

meine Erfindung in Anspruch.

Tafeln