| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen und Dubliren von Baumwolle, Flachs, Wolle, Seide und anderen Faserstoffen, worauf sich Joseph Whitworth, Ingenieur von Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 14. April 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 61, Jahrgang 1836, Nr. XX., S. 98 |

| Download: | XML |

XX.

Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen und

Dubliren von Baumwolle, Flachs, Wolle, Seide und anderen Faserstoffen, worauf sich

Joseph Whitworth,

Ingenieur von Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 14. April 1835 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Maͤrz 1826, S.

1.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Whitworth's verbesserte Maschine zum Spinnen von Baumwolle

etc.

Gegenwaͤrtige Verbesserungen an den Spinnmaschinen beziehen sich auf die nach

dem selbstthaͤtigen Principe erbauten Mules, Billies, Jennies und

Auslaufmaschinen, so wie auch auf die Drossel- und Dublirmaschinen. In

Beziehung auf die selbstthaͤtigen Mules etc. bezwekt die Maschinerie: 1) das

Ein- und Auslaufen des Wagens mittelst Schrauben- oder Wurmwellen,

welche so angebracht sind, daß sie den Wagen mit den Strekwalzen parallel erhalten

und die Kreuzbaͤnder entbehrlich machen; 2) eine verbesserte Methode die

Trommeln einer selbstthaͤtigen Mule in Bewegung zu sezen; 3) eine verbesserte

Ruͤklaufbewegung; 4) einen Mechanismus, welcher beim Aufbauen der Cops oder

Koͤtzer den Falldraht in Thaͤtigkeit sezt; und 5) einen Apparat, der

zum Aufwinden des Garnes auf die Spindeln dient. In Beziehung auf die

Drossel- und Dublirmaschinen hingegen bezwekt der Patenttraͤger: 1)

einen eigenen Bau der Fliegen und der Spindel nebst Erzeugung des gehoͤrigen

Zuges; und 2) einige Verbesserungen an den uͤbrigen Theilen.

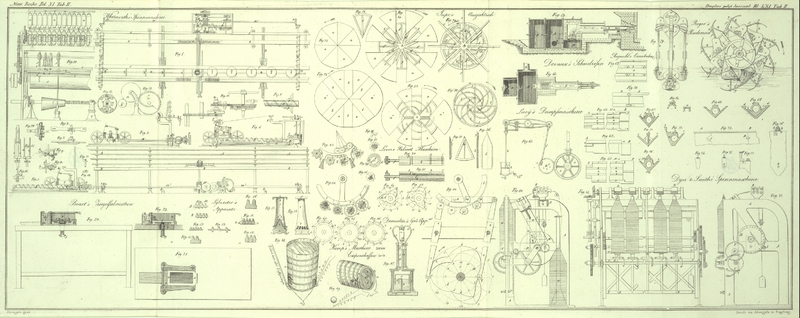

Fig. 1 gibt

eine horizontale Ansicht einer Mule, woran man das nach dem sogenannten Orgelkasten

(box-organ) Principe gebaute

Raͤderwerk ersieht. Fig. 2 zeigt einen

Endaufriß, woraus man eine der parallelen Schrauben- oder Wurmwellen mit

einem theilweisen Durchschnitte des Wagens ersieht. Fig. 3 ist ein senkrechter

Durchschnitt durch das Triebwerk in der Naͤhe der Mitte der Mule nach der

Quere genommen. Fig.

4 ist ein aͤhnlicher in derselben Richtung, aber etwas weiter

daruͤber hinaus genommener Durchschnitt. Fig. 5 ist ein Frontaufriß

des Triebwerkes und der vorderen Walzen mit entferntem Wagen. An saͤmmtlichen Figuren

beziehen sich gleiche Buchstaben auch aus gleiche Gegenstaͤnde.

Den Haspel, auf den die Spulen mit dem Vorgespinnste gebracht werden, ersieht man bei

A, A. B, B ist der Balken, der die Strekwalzen

traͤgt. Der Wagen ist mit C, C bezeichnet; die

Schienen, auf denen er laͤuft, sieht man bei D,

D. Die Maschinerie wird von der Triebkraft her mittelst eines Laufriemens, der

uͤber die an der Hauptwelle G fixirte Rolle F gezogen ist, in Bewegung gesezt. Zum Behufe des

Treibens der Walzen greift ein an der Hauptwelle G

befestigtes Rad a in ein anderes an der Welle o aufgezogenes Rad b.

Leztere Welle fuͤhrt zugleich auch ein Winkelrad d, welches in ein aͤhnliches, an der senkrechten Welle f angebrachtes Winkelrad e

eingreift. An dem oberen Ende dieser Welle Fig. 4 befindet sich ein

anderes Zahnrad g, welches die Taumelwelle h umtreibt, und somit die Strekwalzen auf die

gewoͤhnliche Weise in Bewegung sezt. Zum Behufe des Auslaufens des Mulewagens

wird die Klauenbuͤchse i so verschoben, daß die

Welle G und das Winkelrad k

zusammengekuppelt sind; denn dann treibt dieses Rad k

die an den inneren Enden der Wellen m¹ und m² befindlichen Winkelraͤder l¹ und l². An

den entgegengesezten oder aͤußeren Enden dieser Wellen m¹ und

m² befinden sich die Winkelraͤder n, n,

und diese greifen in die Winkelgetriebe o, o, welche an

den Enden der Schrauben- oder Wurmwellen E, E

fixirt sind, so daß auf diese Weise die Schrauben umgedreht werden. An dem unteren

Theile des Mulewagens C sind Reibungsrollen p, p

Fig. 2

aufgezogen, welche mit ihrem Umfange auf den Seiten der Windungen der Schrauben E, E laufen, und die daher den Wagen in Bewegung sezen,

so wie sich die Schrauben umdrehen. Zu groͤßerer Deutlichkeit dieses Theiles

der Maschine ist in Fig. 6 ein Theil der einen dieser Schrauben E

einzeln fuͤr sich abgebildet. Man sieht hier die Reibungsrollen an Zapfen

aufgezogen, welche aus dem Wagen hervorragen, und welche an den Seiten der

Schraubenwindungen laufen; durch die seitliche Kraft, welche diese Windungen auf die

Reibungsrollen ausuͤben, wird der Wagen, so wie sich die Schrauben umdrehen,

laͤngs der Schienenwege D, D fortgetrieben.

Zum Behufe des Umtreibens der Trommeln, welche die Spindeln in Bewegung sezen, wird

das Rad H, welches lose an der Hauptwelle G laͤuft, mittelst der verschiebbaren

Klauenbuͤchse q an diese Welle gekuppelt. Dieses

Rad greift dann seinerseits in das an der ausgekehlten Welle M befindliche Rad I; und an dem Ende eben dieser Welle M ist ein verschiebbares Winkelrad N angebracht, welches in das Winkelrad O eingreift, welches sich an dem unteren Ende einer

aufrechten, in der Mitte des Wagens, Fig. 1 und 3 angebrachten Welle r befindet. An dieser aufrechten Welle ist auch noch das

Winkelrad P fixirt, und dieses greift in

Winkelraͤder, welche sich an den inneren Enden der Wellen Q, Q, die unter den Trommeln in dem Wagen in

Zapfenlagern aufgezogen sind, befinden. Diese Wellen sezen die Trommeln mittelst

eines Winkel-Raͤderwerkes Fig. 4 in Bewegung; und

von den Trommeln laufen Riemen aus, die die Spindeln wie gewoͤhnlich

umtreiben. Eine der queren Tragstangen, worauf die Wellen Q,

Q ruhen, sieht man in Fig. 7 in groͤßerem

Maaßstabe im Aufrisse und in Fig. 8 im Grundrisse

gezeichnet. Oben oder am Scheitel des Dekels, womit der Zapfen dieser Welle in

seinem Lager erhalten wird, befindet sich die Pfanne, in welcher das Ende der

Trommelwelle zu laufen hat. Da jedoch dieser lezteren Welle eine groͤßere

oder geringere Neigung oder Abweichung von der senkrechten Linie gegeben werden muß,

so ist dieser Dekel mit Schrauben, welche durch Fenster in den Ohren des Dekels

gehen, an der Seite des Zapfenlagers befestigt; hiedurch wird es naͤmlich

moͤglich der Pfanne am Scheitel des Dekels die gehoͤrige Stellung zu

geben.

In dem Gestelle des Triebwerkes ist in entsprechenden Zapfenlagern eine kleine Welle

R aufgezogen, welche waͤhrend jedes Laufes

des Wagens eine Umdrehung vollbringt, und an der sich die zur Erzeugung der

Bewegungsveraͤnderungen noͤthigen Muschelraͤder befinden. Diese

Welle R ist ferner auch mit einem Zahnrade ausgestattet,

und wird mittelst einer endlosen an der Welle c

befindlichen Schraube S umgetrieben. Um die Bewegung der

Walzen anzuhalten, nachdem diese die gehoͤrige Garnlange abgegeben hat,

druͤkt das an der Welle R. befindliche Muschelrad

w, indem es sich umdreht, den laͤngeren Arm

des Hebels x, Fig. 4, herab. Das

entgegengesezte Ende dieses Hebels steht mit dem unteren Ende einer Stange y in Verbindung, deren oberes Ende an der Taumelwelle

h festgemacht ist. Wenn daher der Hebel x herabgedruͤkt wird, wird die Taumelwelle

emporgeluͤpft und deren Getrieb aus den Zaͤhnen des Rades g gehoben werden; und mithin wird die Umdrehung der

Walzen aufhoͤren, wenn der Wagen bis zu jenem Theile seines Laufes gelangt

ist, an welchem die Walzen Faserstoff abzugeben aufhoͤren. Der Wagen muß

nunmehr eine langsamere Bewegung bekommen, und zwar damit das Garn die beim

Feinspinnen noͤthige Spannung bekommt. Damit dieß geschehe, wirkt das an der

Welle R befindliche Muschelrad j, so wie sich dasselbe umdreht, auf einen mit der Klauenbuͤchse

i in Verbindung stehenden Hebel, wo dann diese

Klauenbuͤchse in jene Stellung zuruͤkgelangt, in der man sie in Fig. 1 sieht,

damit das Winkelrad k von der Haupttreibwelle G frei wird. Zu gleicher Zeit wirkt aber auch ein aͤhnliches,

gleichfalls an der Welle R befindliches Muschelrad s auf einen Hebel, der mit einem Schnekenrade V in Verbindung steht. Lezteres Rad schiebt sich der

Laͤnge nach an der Welle m², kann jedoch mittelst eines

Schluͤssels so an diese geschirrt werden, daß es sich mit ihr umdreht. Auf

diese Weise wirken die Zaͤhne des Rades V auf

eine an der querlaufenden Welle W angebrachte endlose

Schraube, waͤhrend ein an der Welle W befestigtes

Rad t, indem es von dem Rade a her durch ein Zwischenrad in Bewegung gesezt wird, die endlose Schraube

mit der Welle W umtreibt, und dadurch nicht nur das Rad

V, sondern auch die Welle m², an die es geschirrt ist, in rotirende Bewegung bringt. An dem

inneren Ende der Welle m² ist das oben

beschriebene, in das Rad k eingreifende Winkelrad I² fixirt, und dieses Rad k wirkt nun als Zwischenrad zum Umtreiben des Rades l¹ an der Welle m¹. Anstatt daß

daher die Raͤder l¹ und l², die Wellen m¹ und m² und die Schrauben E, E, womit der Wagen zum Auslaufen gebracht wurde,

direct durch das Rad k umgetrieben werden, wie dieß der

Fall ist, wenn dieses Rad mittelst der Klauenbuͤchse an die Hauptwelle G geschirrt worden ist, werden dieselben nunmehr von dem

an der Hauptwelle befindlichen Rade a her durch das Rad

t, die endlose Schraube W und das an die Welle m² geschirrte

Rad V umgetrieben. Dadurch erhalten die Schrauben E, E eine verminderte Geschwindigkeit mitgetheilt, und

die Folge hievon ist, daß sich der Wagen C, C,

waͤhrend er die Extra-Spannung des Garnes zu vollbringen hat, sehr

langsam bewegt. Wenn das Rad V an die Welle m² geschirrt ist, um dem Wagen die verminderte

Geschwindigkeit zu geben, so wird das Rad L mittelst der

Klauenbuͤchse q an die Hauptwelle G gesperrt; und da dieses Rad L einen groͤßeren Durchmesser hat, als das Rad H, so theilt es, indem es in das an der Welle M fixirte Rad K eingreift,

der Welle M eine gesteigerte rotirende Bewegung mit,

damit sich die Spindeln zum Behufe der Vollbringung der Extradrehung mit

gesteigerter Geschwindigkeit umdrehen.

Beim Spinnen groͤberer Nummern, wobei bloß eine Strekung oder Ausspannung von

beilaͤufig einem Zoll erforderlich ist, kann die gegen das Ende des

Auslaufens noͤthige langsame Bewegung des Wagens auf einfachere Weise auch

dadurch erzielt werden, daß man die lezten Windungen der Schrauben E, E feiner, d.h. spiziger macht, als an den

uͤbrigen Theilen. Hiedurch wird gleichfalls eine Pause in der Bewegung des

Wagens, welche die zum Ruͤklaufen noͤthige Zeit gewahrt, erzielt.

Nachdem der Wagen ausgelaufen ist, wird die Ruͤklaufbewegung der Spindeln,

wodurch das Zuruͤkwinden des Garnes bewirkt wird, auf folgende Weise erzielt. Ein

an der ausgekehlten Welle M fixirtes Sperrrad T wird mit seiner Welle von einem vibrirenden Hebel u, auf den ein an der Welle R befindlicher im Kreise herum gehender Daͤumling v wirkt, umgetrieben. Die Ausdehnung der rotirenden

Bewegung, welche dem Sperrrade T und dessen Welle

mitgetheilt wird, haͤngt von dem Grade der Senkung des Hebels u ab, und diese Senkung wird, wie sich der Cop oder der

Koͤtzer fuͤllt, je nach der erforderlichen Ruͤklaufbewegung

durch Verkuͤrzung des Daͤumlings v

vermindert. Dieser Daͤumling (wiper) besteht aus

einem Bolzen, welcher sich durch einen an der Muschelradwelle befindlichen Halsring

oder durch eine Buͤchse schiebt, und welcher durch eine Schraube, in deren

Kopf Sperrzahne geschnitten sind, in Bewegung gesezt wird. So wie sich die

Muschelradwelle, die diesen Daͤumling fuͤhrt, umdreht, trifft einer

der Zaͤhne des Schraubenkopfes auf einen schiefen Zahn oder auf einen

kleinen, in dem Gestelle befestigten Sperrkegel; und dadurch wird nicht nur die

Schraube allmaͤhlich umgedreht, sondern auch der Daͤumling gradweise

verkuͤrzt, so daß folglich auch die Senkung des Hebels, welche durch das

Umlaufen des Daͤumlings bewirkt wird, eine geringere Ausdehnung bekommt. Da

zu gleicher Zeit, d.h. waͤhrend des Ruͤklaufens der Spindeln, die

Klauenbuͤchse q von dem Rade H frei wird, so kann sich die Welle frei um so viel

drehen, als es durch die Senkung des Hebels, der auf das Sperrrad T wirkt, bedingt ist. Diese Bewegung wird dann durch die

Winkelraͤder N an die Wellen Q, Q, und von diesen an die Trommeln fortgepflanzt; und

auf diese Weise wird die Ruͤklaufbewegung der Spindeln in dem jedes Mal

erforderlichen Grad erzeugt.In der Zeichnung des Originales sind einige der Theile nicht mit den in der

Beschreibung angegebenen Buchstaben bezeichnet; im Ganzen ist jedoch die

Zeichnung sowohl, als die Beschreibung so verstaͤndlich, daß jeder

Sachverstaͤndige einen richtigen Begriff von der Maschinerie bekommen

duͤrste. A. d. R.

Zur Bewegung des Falldrahtes beim Aufwinden des Garnes auf die Spindeln dient eine

senkrechte, mit den Armen des Falldrahtes in Verbindung gebrachte Stange, welche in

dem Maaße des Einlaufens der Mule allmaͤhlich und dadurch, daß sich eine an

ihrem Ende befindliche Rolle uͤber eine schiefe Flaͤche bewegt,

emporsteigt. Die Einrichtung dieses Theiles der Maschinerie erhellt am besten aus

dem in Fig. 4

gegebenen durchschnittlichen Aufrisse des Wagens, obschon man sie uͤbrigens

auch aus dem Grundrisse Fig. 1 ersieht. Der

Falldraht laͤuft wie gewoͤhnlich der Laͤnge nach vorne durch

den Wagen und wird von gebogenen Armen oder Hebeln, welche an der horizontalen Welle

3, 3 fixirt sind, getragen. An dieser Welle befindet sich auch eine Scheibe 4, welche

man zugleich mit dem Mechanismus, der zur Regulirung der Thaͤtigkeit des

Falldrahtes dient, in Fig. 9 und 10 deutlicher und in

groͤßerem Maaßstabe abgebildet sieht. An der Falldrahtwelle ist gleich einem

lose herabhaͤngenden Hebel der Rahmen 5, 5, 5 aufgezogen, welcher durch das

Gegengewicht 6 emporgehalten wird. In diesem Rahmen bewegt sich eine senkrechte

Spindel 8, und an dieser befindet sich ein napffoͤrmiges (bowl-shaped) Getrieb 7, um welches ein verzahnter

Ring laͤuft. Diese Verzahnung greift in eine Zahnstange, die sich zwischen

zwei Leisten an der inneren Seite des Rahmens 5 befindet; auf diese Leisten

druͤken die gewoͤlbten Oberflaͤchen des napffoͤrmigen

Getriebes, und so wie die Spindel 8 emporsteigt oder herabsinkt, bewegt sich der

Rahmen 5 mit ihr nach Auf- oder Abwaͤrts. An dem unteren Ende der

senkrechten Spindel 8 (siehe Fig. 4) ist die Walze 9

angebracht, die an der unteren Seite der schiefen Flaͤche 10, 10, welche

unter dem Wagen festgemacht ist, laͤuft. Ist der Wagen vollkommen

ausgelaufen, so gelangt die Walze 9 an den unteren Rand der schiefen Flaͤche

10, und zwar durch Vermittelung des Kniehebels 11, dessen oberer Arm die Achse der

Walze 9 herabdruͤkt. Die Bewegung des Kniehebels 11 wird durch das an der

Welle R befindliche Muschelrad 12 hervorgebracht; denn

dieses treibt, so wie es sich umdreht, die mit dem Kniehebel in Verbindung stehende

Stange 13 so zuruͤk, daß der Kniehebel hiedurch die erforderliche Bewegung

mitgetheilt erhaͤlt.

Wenn die Walze 9 auf solche Weise an die untere Seite der schiefen Flaͤche 12

gelangt ist, so kommt der Wagen folgender Maßen zum Einlaufen. Die Umdrehung des an

der Welle R befindlichen Muschelrades 14 veranlaßt durch

einen Hebel, auf den sie wirkt, daß die Klauenbuͤchse i in die Klauenbuͤchse der Rolle X

geschoben wird, wo dann mittelst eines Riemens, welcher an die Rolle Y fuͤhrt, die an der das Winkelrad Z fuͤhrenden Welle fixirt ist, diese Welle und

das Rad so umgetrieben werden, daß die Welle m²

nach der der fruͤheren entgegengesezten Richtung umlaͤuft, und daß

sich folglich auch die Schrauben- oder Wurmwellen E,

E nach entgegengesezter Richtung bewegen. So wie der Wagen in Folge dieser

Bewegung einlauft, bewegt sich die Walze 9 laͤngs der unteren Seite der

schiefen Flaͤche 10, 10, damit die senkrechte Spindel 8 und mit ihr die

Falldrahtvorrichtung allmaͤhlich emporsteigt, und damit solcher Maßen das

Garn in gehoͤrigen Spiralwindungen auf die Cops vertheilt wird.

Beim Bauen des sogenannten Bodens der Cops oder Koͤtzer muß die

Luͤpfung, d.h. die Hoͤhe der Windungen an den Spindeln vergroͤßert, und die

Ausdehnung des Bogens, in welchem sich der Falldraht zu bewegen hat, vermindert

werden, damit die Garnwindungen hoͤher an den Spindeln hinauf gelegt werden.

Dieß wird bewerkstelligt, indem man das napffoͤrmige Getrieb 7 hoͤher

an der Spindel 8 emporhebt, und indem man den Rahmen 5 naher gegen die Welle 3

schiebt. An dem oberen Theile des Getriebes ist ein Rad 15 mit Sperrzahnen

angebracht; und an einem der Traͤger der Falldrahtwelle 3 unmittelbar

uͤber dem Rande des Rades 15 befindet sich ein horizontaler Arm 16, welcher

mit schiefen Zaͤhnen ausgestattet ist. So oft die Spindel 8 durch das

Gegengewicht 6 emporgehoben wird, und wenn der Wagen eingelaufen ist, kommen die

Zahne des Rades 15 mit den schiefen Zahnen des Armes 16 in Beruͤhrung, und

dadurch wird dem Rade 15 und dem an ihm stritten napffoͤrmigen Getriebe ein

kleiner Theil einer rotirenden Bewegung mitgetheilt. Durch mehrere derlei auf

einander folgende Bewegungen wird das napffoͤrmige Getrieb allmaͤhlich

an der Spindel 8 empor, und zugleich in der Zahnstange des Rahmens 5 gegen die Welle

3 hin bewegt. Diese Bewegung des Getriebes dauert so lange fort, bis dasselbe durch

saͤmmtliche Zaͤhne der Zahnstange gegangen, und in jener Stellung

angelangt ist, in welcher man es in Fig. 9 und 10 durch Punkte

angedeutet sieht. Um diese Zeit ist der Boden des Cop vollkommen gebildet. Man wird

aber nunmehr ersehen, daß wenn der Wagen ausgelaufen ist, die beschriebene

Herabsenkung der Spindel 8 den Rahmen 5 herabdruͤkt; und daß, indem die Kante

dieses Rahmens auf einen in der Seite der Scheibe 4 befindlichen Zapfen

druͤkt, die Falldrahtwelle 3 und mit ihr auch der Falldraht in die aus Fig. 10

ersichtliche Stellung herabgelangt, so daß das Garn an dem unteren Theile des

Copbodens auf die Spindel gelegt wird.

Wenn die Boden der Cops gebildet sind, so muß der Rahmen 5 immer noch emporsteigen,

und zwar zum Behufe der Regulirung der Senkung des Falldrahtes beim weiteren Baue

der Cops. Dieß geschieht, indem man das Getrieb 7 und das Rad 15 mittelst der oben

beschriebenen Mittel veranlaßt, sich fortwaͤhrend an der Spindel 8 empor zu

bewegen. Damit sich das Getrieb 7 immer in der Zahnstange des Rahmens 5 bewegen

kann, auf welcher Hoͤhe sich dieser Rahmen befinden mag, sind die

Zaͤhne dieser Zahnstange mittelst eines Gelenkstiftes so an dem Rahmen

befestigt, daß sie sich in jede Richtung drehen koͤnnen, in welche sie die

Bewegung des Getriebes zu bringen strebt.

Damit das Garn beim Einlaufen des Wagens auf die Spindeln aufgewunden wird, versezt

ein an der Welle m² befindlicher Wurm, der in die Zaͤhne

eines an der kurzen Querwelle O angebrachten Getriebes

eingreift, diese Welle in rotirende Bewegung, und damit bewegt sich auch die

gezahnte Schneke mit ihrem Rade 17, welche beide mit einander verbunden und durch

einen Federsperrkegel 14, Fig. 5, an die Welle

gesperrt sind. Man ersieht diesen Aufwindapparat in Fig. 11 im Grundrisse und

in Fig. 12 im

Aufrisse in groͤßerem Maaßstabe gezeichnet. Die Zaͤhne der Schneke 17

greifen in ein Zwischenrad 18, und dieses treibt das Getrieb, welches durch einen

Sperrkegel mit der kleinen Querwelle 19 in Verbindung steht. An dieser Welle

laͤuft lose das Rad 20, welches mit einer cylindrischen Buͤchse 21

ausgestattet ist; und sowohl das Rad als die Buͤchse drehen sich an der Welle

19 mittelst eines Apparates, welcher die Buͤchse und die Welle bloß durch

Reibung zusammenhaͤlt. Diesen Reibungsapparat, der sich innerhalb der

Buͤchse 21 befindet, sieht man in Fig. 13 im seitlichen

Aufrisse, und in Fig. 14 in einem Durchschnitte der Buͤchse und des Rades. An der

Welle 19 sind mittelst eines Halsringes oder eines Knaufes zwei Arme 22, 22

befestigt, und durch diese Arme schieben sich die T

foͤrmigen Federstuͤke 23, 23. An den Enden dieser Federn befinden sich

Reibungsrollen, die von den Federn mit jeder beliebigen Kraft gegen den inneren

Umfang der Buͤchse 21 angedruͤkt werden, und zwar mittelst der

stellbaren gebogenen Keile 24,24, welche lose an der Welle 19 aufgezogen sind. Diese

Keile sind an der Flaͤche des Sperrrades 25 befestigt; und wenn das Rad mit

diesen Keilen so gestellt worden, daß es den Federn den gehoͤrigen Grad von

Spannung gibt, so wird es von einem an der inneren Seite der Buͤchse 21

befindlichen Sperrkegel, dessen Spize in die Zaͤhne des Sperrrades

einfaͤllt, in dieser Stellung erhalten. Wenn daher das eben beschriebene

Raͤderwerk durch die Welle m² in rotirende

Bewegung versezt wird, so wird das Rad 20, indem es in das nun freie Rad H an der Hauptwelle G

eingreift, das Rad I an der Welle M umtreiben, und dadurch die Getriebe und Wellen N,

O, P, Q in Bewegung bringen, wodurch die Spindeln zum Behufe des Auswindens

des Garnes umgetrieben werden.

Wahrend des Einlaufens des Wagens vollbringt die Schneke 17 beilaͤufig eine

halbe Umdrehung nach der Richtung des Pfeiles in Fig. 12; und am Anfange

der Bildung des Copbodens beginnen die Zahne der Schneke an dem mit 1 bezeichneten

Punkte auf das Verbindungsrad q zu wirken. So wie

hingegen die Bildung des Copbodens fortschreitet, muß die Geschwindigkeit der

Spindeln beim Aufwinden allmaͤhlich und in dem Maaße, als der Durchmesser der

Cops zunimmt, abnehmen, was auf folgende Weise bewerkstelligt wird. Ein an dem Ende der Welle

R befindlicher Daͤumling wirkt, wie sich

diese Welle umdreht, auf den Schwanz eines Hebels Z, von

welchem sich zwei Arme nach Aufwaͤrts erstreken. Der obere dieser Arme hebt

den Sperrkegel 14 aus den Zahnen des Rades 17, so daß dieses frei wird;

waͤhrend der untere Arm in die unterhalb befindlichen Zahne eingreift, und

das Rad mit seiner Schneke um einen Zahn zuruͤk treibt. Auf diese Weise

erhalt also die Schneke durch die Wirkung dieses Hebels eine allmaͤhliche

retrograde Bewegung mitgetheilt, so daß jener Punkt der Schneke, an welchem diese

das Rad 18 in Bewegung zu sezen beginnt, bei jedem Laufe des Wagens laͤngs

der Curve der Schneke dem Mittelpunkte naͤher geruͤkt wird, bis der

Boden des Cops gebildet ist. Die Achse des Rades 18 sinkt, indem sie in

krummlaufenden Fenstern ruht, durch ihre eigene Schwere in dem Maaße herab, als sich

der Umfang der Schneke davon entfernt; es bleibt daher in jedwelcher Stellung mit

den Zaͤhnen der Schneke in Beruͤhrung. Die uͤber den

erforderlichen Punkt hinaus an dem Umfange des Rades 17 befindlichen Zaͤhne

entfernen sich, damit der Hebel z beim Emporsteigen

nicht laͤnger mehr auf dieselben wirkt; so wie daher die Welle mit dem

Sperrkegel 14 ihre halbe Umdrehung vollbringt, wirkt die Schneke von ihrem

Mittelpunkte aus auf das Rad 18, um den Spindeln eine erhoͤhte

Geschwindigkeit zu geben, bis der Cop gebaut ist. Da die Schneke endlich eine

groͤßere Geschwindigkeit besizt, als zum Aufwinden der ersten und lezten

Windungen des Copbodens erforderlich ist, so gibt der Frictionsapparat, der das Rad

20 mit der Welle 19 verbindet, nach, wenn er mit außergewoͤhnlicher Spannung

angezogen wird.

Die Verbesserungen an der Drosselmaschine bestehen: 1) in einem eigenen, aus Fig. 15

ersichtlichen Baue der Fliege. Die Arme a, a sind hier

naͤmlich in ein Tfoͤrmiges Stuͤk

b, b aus Gußeisen oder Messing, durch dessen Mitte

zum Behufe des Durchganges der Spindel c, c eine

Oeffnung angebracht ist, eingesezt. Man sieht dieß aus Fig. 16. Das untere Ende

der Spindel laͤuft in einer Pfanne d, die in Fig. 17 und

18

einzeln fuͤr sich im Grund- und Aufrisse abgebildet ist. Die Rolle

oder Scheibe e ist an dem Stiele der Fliege befestigt

oder daran gegossen, und diese Rolle dient zum Umtreiben der Fliege in der

Drosselmaschine. Die Spule f laͤuft lose an dem

oberen Theile der Spindel und ruht auf der Scheibe. So wie die Fliege beim Drehen

des Garnes umlaͤuft, wird der zum Aufwinden noͤthige Zug durch die

Reibung der Spule an der Spindel und ihrer Scheibe hervorgebracht; da jedoch dieser

Zug beim Spinnen feiner Garnnummern zu groß seyn wuͤrde, wenn die Spindel stationaͤr

bliebe, so wird die Spindel durch die Reibung der Fliege selbst mit

herumgefuͤhrt und so von dem Zuge befreit.

Um den Zug so zu ermaͤßigen, daß er den verschiedenen Garnnummern entspricht,

dient ein bewegliches Pfannenstuͤk d mit mehreren

kegelfoͤrmigen Loͤchern von verschiedener Tiefe, in deren eines das

untere Ende der Spindel gestekt wird. Dieses Pfannenstuͤk ist mit einem durch

einen Spalt gehenden Zapfen an der Dokenlatte angebracht, und wird unten von einer

kleinen Spiralfeder festgehalten, welche jedoch eine solche Beschreibung gestattet,

daß irgend eines der Loͤcher unter das Ende der Spindel gebracht werden kann.

Durch Anwendung dieser kegelfoͤrmigen Loͤcher von verschiedener Tiefe

laͤßt sich mit groͤßter Leichtigkeit eine groͤßere oder

geringere Reibung an dem Fuße der Spindel erzielen, und deren Geschwindigkeit im

Verhaͤltnisse zu jener der Fliege so reguliren, daß man Garn von

verschiedenen Nummern spinnen und auch die Unregelmaͤßigkeiten mancher Cops

oder Koͤtzer corrigiren kann, ohne daß man die Waͤscher auszuwechseln

braucht.

Fig. 19 zeigt

einen Frontaufriß einer den neuen Erfindungen gemaͤß gebauten

Drosselmaschine, a, a, a sind die Spulen, von denen das

Vorgespinnst an die Strekwalzen b, b gelangt; leztere

sind so angebracht, daß das Garn senkrecht von den vorderen Walzen an die Spindeln

herablaͤuft. Die Zapfenlager fuͤr die vorderen Strekwalzen sind mit

rechtwinkeligen messingenen Knaͤufen versehen. Die Fliegen sind in den

horizontalen Latten oder Riegeln c, c aufgezogen und

werden von dem Cylinder d, d her mit Laufbaͤndern

umgetrieben. Die Spindeln gehen, wie schon erwaͤhnt worden ist, durch die

Stiele der Fliegen und durch die Latte c, c, wodurch sie

staͤtig erhalten werden; unten ruhen sie in den beschriebenen verstellbaren

Pfannen i, i in der Dokenlatte e,

e. Die Bewegungen der Dokenlatte werden folgender Maßen erzielt. Die Latten

sind an Ketten f, f, f, die uͤber Rollen laufen,

aufgehaͤngt, und die Enden der Ketten sind unten an dem Hebel g befestigt. An der Schraubenwelle h ist ein excentrisches, kegelfoͤrmiges

Muschelrad l aufgezogen, welches, indem es sich umdreht,

auf eine an dem Hebel g angebrachte Walze m wirkt. Die Dokenlatte kommt daher zum Vibriren oder in

Schwingung, wenn das Muschelrad durch das an der Welle n,

n befindliche Winkelraͤderwerk von dem seitlichen Raͤderwerke

der Drosselmaschine aus in kreisende Bewegung versezt wird. Die Thaͤtigkeit

der Dokenlatte muß in dem Maaße, als sich die Form der Cops aͤndert,

modificirt werden, und dieß geschieht durch Verschiebung des Muschelrades

laͤngs seiner Welle. Zu diesem Behufe bewegt sich die an der Welle h befindliche Schraube in einer halben Schraubenmutter

p, welche sich an dem oberen Ende des Pfostens q befindet; und so wie sich das Muschelrad l

allmaͤhlich laͤngs der Welle bewegt, wirkt ein groͤßerer Umfang

des Kegels auf den Hebel g. Um das Muschelrad wieder

zuruͤkzubringen, so daß dessen duͤnneres Ende auf den Hebel g wirkt, wie dieß beim Beginnen des Auswindens der Fall

ist, kann man die halbe Schraubenmutter p mit einem

Hebel emporheben, so daß die Welle wieder in die Zapfenlager zuruͤkgeschoben

werden kann.

Tafeln