| Titel: | Verbesserungen an den Gasometern und an den Apparaten zur Gasbeleuchtung, worauf sich John Malam, Civilingenieur von Kingston-on-Hull in der Grafschaft York, am 2. Jun. 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 61, Jahrgang 1836, Nr. XXXVIII., S. 186 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

Verbesserungen an den Gasometern und an den

Apparaten zur Gasbeleuchtung, worauf sich John Malam, Civilingenieur von

Kingston-on-Hull in der Grafschaft York, am

2. Jun. 1835 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Mai 1836, S.

137.

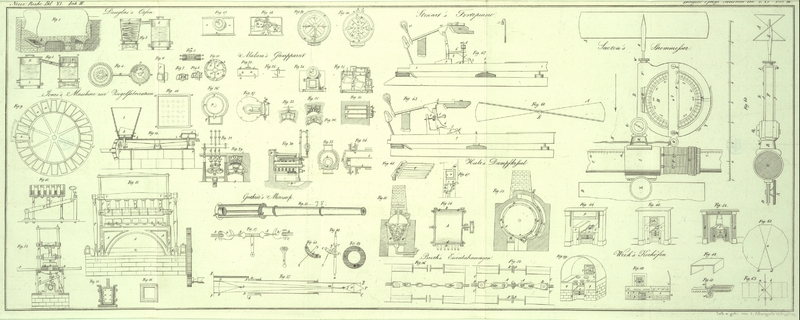

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Malam's verbesserte Gasometer.

Die Erfindungen des Patenttraͤgers bestehen: 1) in einer neuen. und einfachen

Anordnung der Theile, aus denen der Gasometer besteht, und in einer solchen

Aufhaͤngung desselben, daß die Reibung oder der Widerstand des in den

gewoͤhnlichen Gasometern gebraͤuchlichen Wassers dadurch bedeutend

vermindert wird; und daß die arbeitenden Theile der Maschine weit weniger der

nachtheiligen chemischen Einwirkung des verunreinigten Wassers ausgesezt sind, indem

nur ein kleiner Theil des Cylinders, womit das Gas gemessen wird, untergetaucht ist.

Es erhellt hieraus, daß da die Reibung vermindert ist, die rotirende Geschwindigkeit

des Gasometers dagegen groͤßer seyn wird; und daß folglich fuͤr den

Durchgang einer bestimmten Quantitaͤt Gas eine viel kleinere Maschine als die

bisher in gleichem Falle gebraͤuchliche genuͤgen wird. Zweitens

beziehen sich aber die Erfindungen auf die zur Erzeugung von Leuchtgas bestimmten

Apparate, in welcher Hinsicht sie in einer solchen Modifikation der. Retorte

bestehen, daß hiedurch eine vollkommenere Zersezung des waͤhrend der

Destillation aus den Steinkohlen entwikelten Dampfes erzielt, und auch jener Theil,

der sich sonst zu Theer und Ammoniak verdichtete, in ein permanent elastisches Gas

verwandelt wird, so daß also das Gas nicht nur quantitativ vermehrt, sondern auch in

seiner Reinheit und

Qualitaͤt verbessert wird. Gewoͤhnliche Retorten koͤnnen, wenn

sie mir den neuen Verbesserungen ausgestattet sind, bei einer viel niedrigeren als

der gewoͤhnlichen Temperatur in Betrieb gebracht werden, indem jener Theil

des Dampfes, der bei dem ersten Destillationsprocesse entweicht, bei dem zweiten

vervollkommt wird. Die Retorten dauern uͤberdieß auch laͤnger, und

alle diese Vortheile lassen sich aus der gewoͤhnlichen Quantitaͤt

Steinkohle ohne alle Vermehrung der Arbeit und ohne irgend groͤßere Kosten

bei der Heizung erzielen.

Die auf Tab. III. gegebenen Zeichnungen, sagt der

Patenttraͤger, geben mehrere Ansichten der verbesserten, zwei verschiedenen

Verhaͤltnissen angepaßten Gasometer. Der eine dieser Gasometer eignet sich

besonders zur Registrirung des Verbrauches einer geringen Anzahl von Gaslichtern;

der andere hingegen eignet sich mehr fuͤr solche Faͤlle, in denen eine

große Quantitaͤt Gas gemessen werden soll. An lezterem wird der gashaltige

Dampf noch einer zweiten Destillation unterworfen und dadurch sowohl quantitativ

vermehrt, als qualitativ verbessert.

Fig. 17 zeigt

einen Aufriß eines meiner verbesserten Gasometer, wie er sich zur Registrirung einer

geringen Anzahl von Gaslichtern bis zu 8 oder 10 eignet. Fig. 18 ist ein

Durchschnittsaufriß durch die Mitte der Maschine; Fig. 19 ein Grundriß oder

eine horizontale Ansicht von Oben, wobei der Dekel zu groͤßerer Deutlichkeit

des Inneren abgenommen ist. Fig. 20 ist ein anderer

Grundriß, woran man die Trommel oder den Cylinder des Gasometers in einer

senkrechten Stellung ersieht, damit die Durchgange fuͤr das Gas um so

anschaulicher werden.

a, a, a ist das aͤußere Gehaͤuse des

Gasometers; b die Roͤhre, bei welcher das Gas

eintritt, und die mit der Kammer und mit der aufrechten mittleren Roͤhre c, c in Verbindung steht. Die aufrechte Roͤhre

c ist mit einer anderen Roͤhre d, d umgeben, die von dem ringfoͤrmigen Schwimmer

e, e, e getragen wird, und welche die Pfanne

fuͤr die Achse des Gasometers, die man innerhalb der aufrechten Roͤhre

c sieht, traͤgt. Man sieht, daß die Achse

oder Welle der Maschine am Scheitel von den Armen g, g,

die gleichfalls mit dem ringfoͤrmigen Schwimmer e,

e in Verbindung stehen, getragen wird. Hieraus folgt, daß, indem der

Schwimmer immer horizontal ist, der Neigungswinkel der Welle des Gasometers

unveraͤnderlich seyn wird. Die Trommel oder den Cylinder des Gasometers sieht

man bei h, h, h unter dem geeigneten Neigungswinkel

aufgezogen.

Aus dem Aufrisse Fig. 18 erhellt, daß die mit i, i bezeichnete

Wasserhoͤhe mit dem tiefsten Punkte des inneren Umfanges des Scheitels des Cylinders h, h zusammentreffen muß; waͤhrend der tiefste

Punkt des entgegengesezten Randes so tief unter das Wasser taucht, daß das Gas nur

durch die dazu bestimmten Canaͤle von einer Abtheilung des Cylinders in die

andere gelangen kann. Die einzelnen Faͤcher des Cylinders mit ihren

Durchgangscanaͤlen ersieht man aus Fig. 18, 20 und 21 deutlicher.

Das Gas gelangt durch die fixirte Roͤhre c in die

Mittlere Kammer k des Cylinders, aus der es dann

strahlenartig durch die vier Canaͤle l, l, l, l,

die sich am Scheitel des Cylinders befinden, gegen den Umfang hin in die

Kreissegmente bildenden Canaͤle m, m, m, m

stroͤmt, durch welche leztere es, wie Fig. 21 zeigt, in die

vier inneren Faͤcher n, n, n, n gelangt, und an

der einen Seite emporsteigt, waͤhrend es an der entgegengesezten Seite

herabsteigt und austritt. Die Canaͤle fuͤr den Ein- und

Austritt des Gases und die vier Faͤcher, durch welche es zum Behufe der

Messung stroͤmt, sind mit entsprechenden Buchstaben bezeichnet: d.h. so wie

das Gas aus der mittleren Kammer k durch l¹ austritt, dringt es durch den Canal m¹ in das Fach n¹ u.s.f., um an einem dem Eintritte entgegengesezten Punkte

auszutreten.

Sollte das Wasser durch Verduͤnstung oder auf sonstige andere Weise weniger

werden, so wird auch der Schwimmer zugleich mit dem Gasometer so weit herabsinken,

bis dieß dadurch verhindert wird, daß das an der Pfanne der Welle f aufgehaͤngte Ventil o auf seinen Siz p herabfaͤllt, wodurch

alles weitere Zustroͤmen von Gas so lange verhindert wird, bis ein frischer

Zufluß von Wasser erfolgt ist. Am Boden der Kammer c ist

in einer der Eintrittsmuͤndung des Gases bei b

entgegengesezten Richtung eine Roͤhre q

angebracht, durch welche die Fluͤssigkeit, die sich allenfalls in der

mittleren Kammer c, c absezte, abgelassen werden

kann.

Nachdem das Gas auf die oben beschriebene Art und Weise gemessen worden ist, steigt

es durch das Wasser in das Gehaͤuse a empor, um

dann durch die Roͤhre r den Brennern

zuzustroͤmen. Zur Registrirung des Gases auf seinem Durchgange durch den

Gasometer schlage ich folgende Methode vor. Ich befestige an der Achse oder Welle

f des Cylinders einen Wurm oder eine endlose

Schraube s, die ein an den Armen g, g des Schwimmers angebrachtes Rad t in

Bewegung sezt. An der Welle dieses Rades ist ein Stab u

angebracht, der an beiden Enden mit einem Nußgelenke versehen ist, damit sich das

Rad t dem Steigen und Sinken des Gasometers anpasse. An

dem einen Ende dieses Stabes befindet sich aber auch noch eine kleine, durch eine

Stopfbuͤchse laufende Spindel, die das Getrieb v,

welches die beiden Zahlraͤder w, w umtreibt,

fuͤhrt. Das hintere dieser Raͤder ist an einem stritten Zapfen, das vordere hingegen an

dem Knaufe des hinteren aufgezogen; dieser Knauf fuͤhrt auch den Zeiger und

registrirt den Verbrauch an Gas, der auf dem vorderen mit einem Zifferblatte

versehenen Rade angedeutet wird. Wenn die endlose Schraube einen einfachen

Schraubengang hat, der in das 50zaͤhnige Rad t

eingreift; wenn das Getrieb v, welches in die beiden

Raͤder w, w eingreift, fuͤnf Zahne hat,

und wenn das eine dieser Raͤder 246, das andere hingegen 247 Zahne hat, so

erhellt offenbar, daß der Cylinder des Gasometers 610,000 Umgaͤnge machen

muß, bevor die beiden Raͤder einen ganzen Umgang volle bracht haben, und daß

hiedurch 10,000 Kubikfuß Gas registrirt werden.

Fig. 22 gibt

eine seitliche Ansicht des Cylinders, woran man die Austrittsmuͤndungen des

Gases aus den Faͤchern n¹ und n⁴ ersieht. Fig. 23 ist ein

theilweiser Durchschnitt durch die Mitte der Gas-Canaͤle m an ihrer Austrittsmuͤndung.

Fig. 24 ist

ein Frontaufriß eines Gasometers, wie ich ihn fuͤr solche Faͤlle, wo

man mit großen Quantitaͤten Gas zu arbeiten hat, vorschlage. Da hier der

Durchmesser des Cylinders des Gasometers groͤßer ist, so wuͤrde, wenn

sich der Cylinder auch hier, so wie oben um einen fixirten Mittelpunkt drehte, die

durch das Wasser veranlaßte Reibung die Bewegung verspaͤten, was ich jedoch

auf folgende Weise verhuͤte. Der Cylinder und die Canaͤle sind auf die

oben beschriebene Weise gebaut; allein der Cylinder dreht sich hier nicht um seine

Achse, sondern hat eine schiefe Welle, welche mit dem oberen Ende an einem

kreisenden Kurbelarm festgemacht ist, waͤhrend ihr unteres Ende einen Zapfen

bildet, der in einer Pfanne ruht, und in dieser mir einer kegelfoͤrmig

rotirenden Bewegung so laͤuft, daß der Cylinder hiedurch eine undulirende

Bewegung im Kreise erhaͤlt. Ich muß uͤbrigens bemerken, daß diese

beiden Methoden den Meßcylinder aufzuhaͤngen etwas abgeaͤndert werden

koͤnnen, indem ich mich nicht genau an sie binde, und indem z.B. eine der

Aufhaͤngung der Schiffscompasse aͤhnliche Aufhaͤngung, welche

hinreichend bekannt ist, befolgt werden kann.

Die eigenthuͤmliche Bewegung der Welle a des

Meßcylinders ist durch den Kniehebel oder die Kurbel b

bedingt; diese ist an einer eigenen Achse aufgezogen, welche gegen den Fuß der Welle

a genau senkrecht gestellt ist. So wie das Gas durch

die Eintrittsroͤhre d in den Cylinder gelangt

ist, stroͤmt es dann in die mittlere Kammer des Cylinders und hierauf nach

einander durch die dazu bestimmten Canaͤle in die oben beschriebenen vier

Faͤcher. Die Folge hievon ist, daß die Faͤcher des Cylinders, die mit

der Eintrittsroͤhre in unmittelbarer Verbindung stehen, durch den Druk des Gases emporsteigen

und der Kurbel b eine rotirende Bewegung mittheilen, und

daß die einzelnen Faͤcher nach einander gefuͤllt werden,

waͤhrend das Gas aus den entgegengesezten Faͤchern hinter einander in

das aͤußere Gehaͤuse e, e und von hier

durch eigene an dessen Boden befindliche Oeffnungen an die Brenner entweicht, wie

dieß in Fig.

25, 26 und 27 angedeutet ist.

Es versteht sich, daß die Gasmesser auf vollkommen gleichem Niveau fixirt werden

muͤssen, indem das Gas sonst bei der Eintrittsroͤhre nicht eintreten

koͤnnte. g, g, g ist der gewundene Eintrittscanal

fuͤr das Gas, welcher, indem er zum Theil mit Wasser erfuͤllt ist,

sogleich geschlossen wird, ausgenommen das Gehaͤuse des Gasmessers ist nicht

horizontal fixirt, wo dann das Gas nicht eintreten kann. Dieses Gehaͤuse ist

an seinem oberen Theile auch mit einem Wasserbehaͤlter h, h versehen, woraus der Gasmesser bis zur gehoͤrigen Hoͤhe

mit Wasser gespeist wird, im Falle das Wasser darin verduͤnstet oder auf eine

andere Weise weniger wird. Dieser Behaͤlter wird gefuͤllt, indem man

den Pfropf i entfernt, wo dann das Kugelventil k auf seinen Siz herabfaͤllt und die in den

Gasmesser fuͤhrende Speisungsroͤhre verschließt. Ist der

Behaͤlter gefuͤllt, so stekt man den Pfropf wieder ein, worauf durch

dessen Wirkung auf den Hebel des Kugelventiles die Speisungsroͤhre

geoͤffnet wird. Das untere Ende dieser Roͤhre muß bis zu dem Niveau

des Wassers in dem Gehaͤuse reichen; denn dann wird durch jede Verminderung

des Wassers das offene Ende der Speisungsroͤhre der Einwirkung des Gases

ausgesezt werden, worauf das Gas in der Roͤhre emporsteigt, das uͤber

dem Wasser des Wasserbehaͤlters befindliche Vacuum aufhebt, und die Speisung

des Gasmessers bewirkt. Zu weiterer Regulirung des Gasmessers habe ich, wenn man

dessen Speisung mit Wasser nicht durch den Wasserbehaͤlter oder durch die

Oeffnung m unterhalten will, ein Schwimmventil n angebracht, und zwar innerhalb eines an dem Gasmesser

befindlichen Gehaͤuses, an welchem zum Behufe des Ein- und Austrittes

des Gases Roͤhren festgemacht sind. So wie das Wasser in dem Gasmesser

faͤllt, sinkt das Ventil n herab und verschließt

den Eintrittscanal des Gases. An dem Boden desselben Gehaͤuses befindet sich

auch eine Oeffnung o, durch welche alle verdichteten

Fluͤssigkeiten abgelassen werden koͤnnen.

Fig. 28 zeigt

einen Frontaufriß dreier Retorten mit ihren Regeneratoren und

Leitungsroͤhren. Fig. 29 ist ein

Durchschnitt des Ofens, der Retorten und der Regeneratoren mit ihren

Feuerzuͤgen. Fig. 30 ist ein Laͤngendurchschnitt derselben Theile. a, a, a ist die Muͤndung der Retorten, bei der

die Kohlen eingetragen werden

b, b, b sind die Verbindungsroͤhren, durch welche

die bei der Destillation emporsteigenden Gase und Daͤmpfe in die

Regeneratoren gelangen. c, c, c sind die

Mundstuͤke der Regeneratoren, und d, d, d

Roͤhren, durch die das Gas in das hydraulische Hauptrohr e stroͤmt, um von hier aus an den Verdichter, in

die Reinigungsapparate und in den Gasometer zu gelangen. Die Regeneratoren sind

uͤber den Retorten befestigt, woselbst sie von einem Gewoͤlbe getragen

werden, in welchem sich die Oeffnungen f, f befinden,

damit die Hize leichter an sie fortgepflanzt werden kann, ohne daß jedoch die Flamme

durchdringt. Die Hize, welche von dem Ofen g, g

ausstroͤmt, circulirt unter den beiden unteren Retorten, und gelangt dann

durch die Oeffnungen h, h, h an die obere Retorte,

uͤber der sie durch die Oeffnungen f, f auf die

Regeneratoren wirkt. Zulezt tritt die Flamme am Ende des Ofens durch die Feuerzuge

(wie man dieß bei i, i, i und noch besser in dem

horizontalen Durchschnitte Fig. 31 und in dem

senkrechten Durchschnitte Fig. 32 sieht), um von

hier aus in den Hauptrauchfang k zu gelangen, wie dieß

durch Pfeile angedeutet ist. Aus einem Blike auf den Langendurchschnitt Fig. 30

erhellt, daß die Steinkohle, welche in der Retorte der Destillation unterliegt, die

hiebei entwikelten Gase und Daͤmpfe durch die Verbindungsroͤhre b in den Regenerator sendet. Im Inneren dieses lezteren

befindet sich ein durchgaͤngiger Cylinder l, l,

der etwas kuͤrzer gelassen ist, als der Regenerator, damit das Gas an dessen

Ende in den Koͤrper des Regenerators entweichen und in diesem neuerdings

wieder der Einwirkung der Hize ausgesezt werden kann. Der innere Cylinder ist mit

einem Mundstuͤke m versehen, welches von jenem

des Regenerators getrennt ist, damit man es mit der Oeffnung der

Verbindungsroͤhre b in Verbindung bringen kann,

und damit sich der Cylinder leichter von allen in ihm sich bildenden

Bodensaͤzen reinigen laͤßt. Der Cylinder kann auch nach Belieben ganz

herausgenommen und durch einen anderen ersezt werden, ohne daß die Regeneratoren

hiedurch irgend eine Beeintraͤchtigung erfahren. Das Gas, welches in den

Regeneratoren der abermaligen Einwirkung der Hize ausgesezt gewesen ist, entweicht

endlich durch die aufsteigenden Roͤhren in vollkommenerem und reinerem

Zustande in die Hauptroͤhre e, wie dieß aus den

Zeichnungen zur Genuͤge erhellt. Um die Einrichtung des Regenerators jedoch

noch deutlicher zu machen, habe ich in Fig. 33 und 34 dessen

vorderes Ende und das Mundstuͤk in groͤßerem Maßstabe gezeichnet.

In Fig. 35 und

36 sieht

man zwei andere Formen der Regeneratoren, und eine veraͤnderte

Einsezungsmethode derselben. Jede Retorte ist mit ihrem eigenen Regenerator

versehen, und beide werden von einem und demselben Ofen aus geheizt. Daß alles dieß

auf mehrfache andere Art, als es in der Zeichnung gezeigt wurde, erreicht werden

kann, erhellt von selbst.

Tafeln