| Titel: | Ueber die elektro-magnetische Triebkraft und deren Anwendung auf einen elektro-magnetischen Wagen. Von den HH. S. Stratingh Ez. und C. Becker. |

| Fundstelle: | Band 61, Jahrgang 1836, Nr. L., S. 247 |

| Download: | XML |

L.

Ueber die elektro-magnetische Triebkraft

und deren Anwendung auf einen elektro-magnetischen Wagen. Von den HH. S. Stratingh Ez. und C. Becker.

Aus der Allgemeenen Konst- en Letterbode 1835, No.

54 und 55.

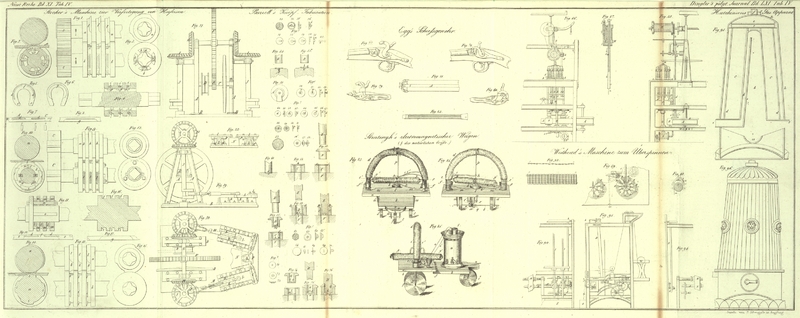

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Stratingh u. Becker, uͤber elektro-magnetische

Triebkraft.

Die von Hrn. Jacobi bewerkstelligte Anwendung des

Elektro-Magnetismus zur Erzeugung einer TriebkraftPolytechn. Journal Bd. LX. S.

282. veranlaßte uns zu versuchen, ob wir nicht auch nach einer fruͤher von

uns in Betreff des Elektro-Magnetismus gemachten Erfindung zu demselben Zweke

gelangen koͤnnten, und ob es nicht moͤglich waͤre, eine

passende Anwendung dieser neuen Triebkraft zu zeigen.

Jacobi verfertigte seinen Apparat, indem er zwei eiserne,

mit Kupferdraht umwundene Staͤbe von der Dike eines Daumens, von denen jeder

aus 8 Stuͤken bestand, nahm, und den einen auf einer um ihre Achse

umlaufenden, den anderen hingegen auf einer unbeweglichen Scheibe befestigte, und

zwar so, daß bei der durch einen galvanischen Apparat erzeugten Bewegung die Enden

der beweglichen Staͤbe so nahe als moͤglich an den unbeweglichen

voruͤber gingen, und dabei durch das Abstoßen der Pole eine Bewegung

erzeugten. Die Masse der hiedurch erzeugten Kraft ward zu 25 niederl. Pfunden

angegeben, und die mit dem Apparate erzielte Triebkraft ward auf 5–6 Pfd.

angeschlagen. Zu den Vorzuͤgen dieser Kraft vor der Dampfkraft rechnete man

hauptsaͤchlich den, daß hier die Vermehrung der Kraft nicht so wie bei

anderen Kraͤften mit den Erzeugungskosten in geradem Verhaͤltnisse

steht; und daß die Kraft auf dreierlei Weise, namentlich durch Anwendung dikerer

Staͤbe, erhoͤht werden kann.

Wir wollen nun versuchen zu zeigen, ob sich diese elektro-magnetische

Triebkraft nicht auf eine andere einfachere Weise herstellen, und zu einem im

taͤglichen Leben vorkommenden Zweke anwenden laͤßt. Man sieht den von

uns verfertigten, nur als Modell zu betrachtenden Apparat in der beigefuͤgten

Zeichnung um zwei Drittheile verkleinert abgebildet, und zwar in Fig. 83 von Vorne, in

Fig. 84

von Hinten, und in Fig. 85 von der Seite. Der bewegliche magnetische Apparat ist auf dem

vierekigen Brette a angebracht, waͤhrend sich der

Elektromotor n oder jener Apparat, der den elektrischen

Strom entwikelt, auf einem abgerundeten, an diesem Brette hervorragenden Theile b befindet. Der ganze Apparat muß in doppelter Hinsicht

betrachtet werden: naͤmlich 1) in so fern er Kraft genug zur Darstellung der

elektro-magnetischen Bewegung besizt; und 2) in so fern diese Triebkraft auf

passende Weise zur Herstellung eines magnetischen Wagens benuzt ist.

In ersterer Hinsicht finden wir hier den hufeisenfoͤrmig gebogenen Stab d, der aus weichem Eisen besteht, und unbeweglich in das

Bodenbrett a eingelassen ist. Dieses Hufeisen bildet

einen etwas in die Breite gezogenen Halbkreis, damit die beiden Pole so weit aus

einander fallen, daß fuͤr den mittleren, beweglichen, sogleich weiter zu

beschreibenden Stab g, g' hinlaͤnglich Raum

bleibt. Es ist an seinen unteren Enden e, e' von Innen

beiderseits etwas platt gefeilt, damit sich der bewegbare Stab g, g' im Vorbeigehen so viel als moͤglich der

platten, breiteren Oberflaͤche der Hufeisenenden e,

e' annaͤhern kann. Das Hufeisen ist ferner in zwei Lagen mit

Kupferdraht von beilaͤufig einem Striche (streep)

Dike und beilaͤufig 4 niederl. Ellen Laͤnge umwunden. Der Draht ist

nicht mit Seide uͤbersponnen, wie es sonst gewoͤhnlich zu geschehen

pflegt, sondern bloß gehoͤrig uͤberfirnißt; ein Firnißuͤberzug

ist auch zwischen den beiden Lagen oder Schichten angebracht. Da dieses

Ueberfirnissen eben so genuͤgend befunden ward, wie das muͤhsamere,

umstaͤndlichere und mehr Raum einnehmende Ueberspinnen mit Seide, so verdient

es den Vorzug vor lezterem, und zwar um so wehr, als es zugleich auch einfacher,

dauerhafter und minder kostspielig ist. Die Umwindung ist so bewerkstelligt, daß die

Enden einer jeden Drahtschichte mit den Hauptleitungsdraͤhten verbunden sind,

und daß die Windungen in zwei Theile getheilt und dann wieder vereinigt sind, damit

der Lauf des elektrischen Stromes dadurch verkuͤrzt und mithin beschleunigt

wird. Die aͤußeren Enden der breiten Hauptleitungsdraͤhte laufen vorne

in zwei Schaͤlchen aus Ebenholz f, f', die mit

Queksilber gefuͤllt sind, damit das Hufeisen auf diese Weise magnetisch wird

und entgegengesezte Polkraͤfte bekommt.

Der zweite Theil des Apparates besteht aus dem beweglichen, aus weichem Eisen

verfertigten Stabe g, g', der mit einem Senkmaaße

versehen ist, damit er sich innerhalb des beschriebenen Hufeisens d horizontal in der Runde herum bewegen kann. Er ist

stielrund, an beiden Enden jedoch abgeplattet, damit er mit diesen Enden zwischen

den inneren flachen Polenden des Hufeisens e, e'

vorbeigehen kann, ohne sie zu beruͤhren. Seine in der Mitte angebrachte Achse

ruht mit ihrem gestaͤhlten Ende in einer staͤhlernen oder achatenen

Pfanne, die sich in der Mitte des runden, auf dem Bodenbrette befestigten

Queksilberschaͤlchens k, k' befindet. Das obere

Ende der Achse

laͤuft gleichfalls in einer mit Stahl oder Achat gefuͤtterten Pfanne

h, die von zwei aus starkem Kupferdrahte

verfertigten, rechtwinkelig gebogenen und zur Seite des linken Hufeisenendes e in das Bodenbrett eingelassenen Traͤgern i, i' festgehalten wird. Auf welche Weise die Achse zum

Behufe der Uebertragung der Bewegung einiger Maßen abgeaͤndert wurde, soll

spaͤter gezeigt werden.

Die Umwindung dieses Stabes geschieht so wie an dem Hufeisen mit Kupferdraht von

beilaͤufig 2 niederl. Ellen Laͤnge; der elektrische Strom wird auch

hier wieder von zwei breiteren platten Kupferdraͤhten, deren Enden in das in

der Mitte des Bodenbrettes angebrachte Queksilberschaͤlchen k, k' auslaufen, aufgenommen. Auch dieser Stab muß zur

Erzielung einer hinreichenden magnetischen Kraft eines elektrischen Stromes

theilhaftig werden; da er aber eine dem Hufeisen gleichartige magnetische Kraft

bekommen wuͤrde: d.h. da z.B. sowohl an dem Ende e' des Hufeisens, als an dem Ende g' des

Stabes Nordpol und an den entgegengesezten Enden Suͤdpol werden

wuͤrde, so wuͤrde hieraus nothwendig folgen, daß der Nordpol des

Stabes g' von dem Nordpole des Hufeisens e' und eben so der Suͤdpol des Stabes g von dem Suͤdpole des Hufeisens e abgestoßen wuͤrde, und daß gar keine Bewegung

entstuͤnde, wenn sich gleich anfangs entgegengesezte Pole gegenuͤber

stuͤnden. Die Bewegung wuͤrde demnach unbedeutend oder ganz nichtig

werden; und das Ganze wuͤrde sich nicht anders verhalten, als wenn man ein

elektromagnetisches Hufeisen mit einem umgekehrt elektro-magnetischen Stabe

in Verbindung braͤchte, wobei die Anziehung entgegengesezter Pole nur um so

staͤrker waͤre. Dagegen war vorauszusehen, daß sich allerdings eine

Bewegung erlangen ließe, wenn man sowohl durch den Stab g,

g' as durch das Hufeisen e, e einen eigenen

elektrischen Strom gehen ließe, und wenn man dann den Strom des beweglichen Stabes

g, g' auf diese oder jene Weise schnell umwandelte.

Daß dieß allerdings zu bewerkstelligen war, wurde wohl ausgemittelt; allein wie die

Umwandlung der Pole genau zur rechten Zeit und schnell geschehen koͤnnte, war

nicht so leicht anzugeben. Nach unserer Ansicht laͤßt sich dieser Zwek jedoch

auf folgende einfache und hinreichend sichere Weise erreichen.

Das flache aus Ebenholz bestehende Queksilberschaͤlchen k, k', welches zur Aufnahme der Enden der Umwindungen des beweglichen

Stabes g, g' dient, ist naͤmlich durch eine nicht

leitende Scheidewand aus Elfenbein l in zwei

Abtheilungen geschieden, so daß, wenn der eine Pol des Stabes nach dem einen der

Pole des Hufeisens gerichtet ist, das eine Ende der Stabumwindung in die eine und

das andere Ende in die andere Abtheilung des Schaͤlchens fuͤhrt. Da

nun aber diese beiden

Enden eine freie Bewegung haben muͤssen, und in dieser keineswegs durch die

Scheidewand l beschraͤnkt werden duͤrfen,

so wurde dieses Hinderniß auf einfache Weise durch eine zufaͤllige

Eigenthuͤmlichkeit des Queksilbers: naͤmlich in den Gefaͤßen,

in denen es sich befindet, eine erhabene gewoͤlbte Oberflaͤche

anzunehmen, beseitigt. Hiedurch bleiben naͤmlich die Poldrahtenden des Stabes

g, g' waͤhrend der Bewegung stets hinreichend

mit ihren bestaͤndig dieselbe Elektricitaͤt annehmenden

Queksilberabtheilungen k, k' in Beruͤhrung. Die

kurze Unterbrechung, welche bei dem Uebergange uͤber die Scheidewand Statt

findet, ist wegen der raschen Umdrehung des Stabes als null und nichtig zu

betrachten, obschon sie, wie kurz sie auch seyn mag, dennoch als nothwendig erachtet

werden muß. Der Mechanismus der Polverwechslung liegt demnach in dem Apparate

selbst, und wird durch dessen eigene Kraft und ohne die geringste Aufopferung einer

zweiten Kraft bewerkstelligt. Das Durchlaufen der Draͤhte durch die kleinen

Queksilberhaͤufchen kann nicht in Anschlag kommen, indem hiedurch kein

Verlust an Kraft, der auch nur von einigem Belange waͤre, bedingt ist.

Man koͤnnte den Einwurf machen, daß, wenn dieser Apparat zum Betriebe eines

Wagens oder zu anderen Zweken, bei denen Erschuͤtterung Statt findet, benuzt

wuͤrde, diese Queksilberleitung kaum vollkommen unterhalten werden

duͤrfte. Fuͤr diesen Fall haben wir jedoch bereits gefunden, daß diese

umspringende Leitung auch mit anderen Mitteln, die alle Bedenken beseitigen

duͤrften, erzielt werden koͤnnte.

Damit das Queksilberschaͤlchen k, k' stets mit dem

Elektromotor c in Verbindung bleibe, ist dasselbe zu

beiden Seiten fuͤr jede seiner beiden Abtheilungen mir einem kupfernen

Leitungsdrahte m, m' versehen, wodurch es sowohl aus dem

rechten als aus dem linken Schaͤlchen f, f' den

elektrischen Strom mitgetheilt bekommt. Der Elektromotor c, dessen wir uns zu diesem Zweke bedienten, besteht lediglich aus einem

sogenannten Hare'schen Calorimotor oder auch aus einem

einfachen, umgerollten, und mit Hoͤlzchen 2 niederl. Striche von einander

entfernten Plattenpaare aus Kupfer und Zink von 25 bis 30 niederl. Zoll

Laͤnge und 15 Zoll Hoͤhe. Weitere Untersuchungen werden noch lehren,

welche Art von Elektromotor sich am besten hieher eignet, und am anhaltendsten

wirkt; ebendieß gilt auch von der zur Erregung der Elektricitaͤt

benoͤthigten Saͤure oder sauren Fluͤssigkeit. Wir halten hiezu

ein Gemenge von gleichen Theilen Schwefel- und Salpetersaͤure, mit 40

Theilen Wasser verduͤnnt, vorraͤthig, und finden dieß zur Erzielung

der gewoͤhnlichen Bewegung genuͤgend; nebenbei halten wir eine

staͤrkere, mit 20 bis 10 Theilen Wasser verduͤnnte Saͤure

bereit, um von ihr Gebrauch zu machen, wenn die Bewegung zu traͤg oder groͤßere

Kraftanwendung noͤthig wird. Man kann uͤbrigens, um die

Thaͤtigkeit anhaltender und geregelter zu machen, auch waͤhrend der

Bewegung selbst langsam Saͤure zufließen lassen. Dieser Elektromotor befindet

sich in einem passenden glaͤsernen oder porcellanenen Gefaͤße n, welches auf dem vorstehenden Fußgestelle b angebracht wird, und durch die Draͤhte o, o' bis an die hinter ihm befindlichen zwei

Haupt-Queksilberschaͤlchen f, f', welche

ihrerseits sowohl mit dem Hufeisen, als mit dem Stabe in Verbindung stehen, reichen.

Wenn Alles solcher Maßen eingerichtet worden ist, hat man nichts Anderes zu thun,

als die Saͤure in das Gefaͤß des Elektromotors n zu gießen, wo dann schnell hinreichende Elektricitaͤt entwikelt

werden wird, was aus den beinahe augenbliklich eintretenden Umdrehungen des Stabes

g, g' erhellt. Die Wirksamkeit wird sich hiebei nach

der Staͤrke der Saͤure und nach der Ausdehnung der mit der

Saͤure in Beruͤhrung kommenden Metalloberflaͤche richten, so

daß die entwikelte Stroͤmung um so weniger schnell, aber um so anhaltender

seyn wird, je schwaͤcher die angewendete Saͤure ist.

Wir wollen nun den Gang der Stroͤmung naͤher betrachten, und hiebei

annehmen, daß der rechte Draht o' des Calorimotors die

rechte Seite des Hufeisens e' zum Nordpole, die linke

e hingegen zum Suͤdpole macht. In Folge der

getroffenen Einrichtung kann in demselben Augenblike das rechte Ende des Stabes g', wenn dieser quer zwischen den Hufeisenenden e, e' steht, zum Nord- und das linke zum

Suͤdpole magnetisirt werden, wo dann zu beiden Seiten die Pole des Hufeisens

und des Stabes in eine zwar gleichnamige, jedoch feindliche Richtung kommen. Da es

nun scheint, daß sich die Abstoßungskraft nach einer festen, rechten oder linken

Seite regelt, so folgt hieraus, daß die Pole des beweglichen Stabes g, g' nicht bloß abgestoßen, sondern auch je nach der

Art der elektrischen Stroͤmung gegen die eine der beiden Seiten hingezogen

werden, und zwar mit einer Kraft, die mehr als hinreicht, um deren Umlaufen bis zu

dem anderen Pole zu bewirken. Sind die Pole daher bis zu dieser Haͤlfte der

Umdrehung gelangt, so wird das Ende des ersten rechten Poles g' nunmehr aus der einen Abtheilung k des

Queksilberschaͤlchens in die andere Abtheilung k'

uͤbergehen, wodurch jenes Ende, welches so eben der rechte Nordpol des Stabes

g' war, nunmehr zum Suͤdpole wird,

waͤhrend umgekehrt der linke Suͤdpol g in

den Nordpol verwandelt wird. Hiedurch treffen nun wieder gleichnamige Pole des

Stabes g, g' und des unbeweglichen Hufeisens e, e' zusammen, wodurch eine abermalige Abstoßung

erfolgt und eine einmalige Umdrehung zuruͤkgelegt wird. Der gute Fortgang

dieses elektromagnetischen Spieles, welches sich selbst regulirt, beruht auf der

Moͤglichkeit einer so schnellen Polumwechslung, wie sie hier erforderlich

ist, und die lediglich durch die elektro-magnetische und nicht durch die

magnetische Stroͤmung hervorgebracht wird; diese Moͤglichkeit ist

durch den fraglichen Apparat erwiesen. Ein sehr großer Vortheil ergibt sich hiebei

daraus, daß wegen dieser Polumwechslung die magnetische Kraft, welche in dem

unbeweglichen Hufeisen durch einen anhaltend gleichbleibenden elektrischen Strom

angeregt werden koͤnnte, keine nachtheilige Wirkung auf das Ganze

auszuuͤben im Stande ist, indem durch fortwaͤhrende Polumwechslung die

in dem Hufeisen aufgeregte magnetische Kraft in jedem Augenblik wieder vernichtet

wird. Gaͤbe es ein Mittel, womit man bei diesem Apparate, einiger Maßen so

wie bei der Zamboni'schen Saͤule, den elektrischen

Strom bestaͤndig andauernd machen koͤnnte, so waͤre hiedurch

eine Art von Perpetuum mobile dargestellt.

Was nun die Anwendung der elektro-magnetischen Triebkraft betrifft, so kamen

wir auf die Idee den Apparat auf Raͤder zu sezen, und ihn dann zum

Fortschaffen verschiedener darauf gebrachter oder angehaͤngter

Gegenstaͤnde zu benuzen. Uebrigens versteht sich von selbst, daß sich auf

aͤhnliche Weise auch verschiedene andere Bewegungen oder mechanische

Vorrichtungen bewirken lassen.

Es ist, wie bereits erwaͤhnt worden, an dem Apparat die Einrichtung getroffen,

daß sich die Achse des bewegbaren Stabes h nach Oben in

eine duͤnne Spindel endigt, welche in einer entsprechenden Pfanne

laͤuft, die von den seitlichen Traͤgern i,

i' und von Oben her von einem gegen den obersten Theil des Hufeisens d gestemmten Staͤbchen p festgehalten wird. Der untere Theil der Achse q laͤuft mit einer gleichen Spindel in einer staͤhlernen

Pfanne, die von einem kupfernen, mit Schrauben an dem unteren Theile des

Bodenbrettes a befestigten Arme r getragen und unterstuͤzt wird. Dieser untere Theil der Achse

laͤuft, um dahin zu gelangen, durch den mittleren canalfoͤrmigen Theil

des Queksilberschaͤlchens k, k', ohne dabei in

seiner Bewegung ein Hinderniß zu erfahren.

Der ganze Apparat, so wie man ihn in der Zeichnung ersieht, ruht auf drei kleinen

Raͤdern, von denen zwei s, s' hinten und eines

s'' vorne angebracht ist. Eines der hinteren

Raͤder, hier das zur rechten Seite s' allein, ist

dazu bestimmt unmittelbar von der Achse q des

beweglichen Stabes her die Triebkraft mitgetheilt zu bekommen. Das linke Rad ist

frei und wird in Folge der Bewegung des rechten mit groͤßerer oder geringerer

Geschwindigkeit mitgefuͤhrt; ebendieß gilt auch von dem vorderen Rade s'', welches jedoch mit einer Steuerung v, womit man den Wagen lenken kann, versehen ist. Die

Achse t der hinteren Raͤder laͤuft durch

kupferne Traͤger u, u, welche fuͤr die

hinteren Raͤder an der unteren Flaͤche des Bodenbrettes a, fuͤr das vordere Rad hingegen an der unteren

Flaͤche des Vorsprunges b festgemacht sind. An

dem rechten hinteren Rade befindet sich ein Kronrad w,

dessen Zaͤhne nach Innen gerichtet sind, und durch dessen Umdrehung auch das

Rad umgetrieben wird. Das Kronrad selbst wird umgetrieben, indem der unterste Theil

der Spindel des beweglichen Stabes q ein

achtzaͤhniges Getrieb bildet, welches in das 24zaͤhnige Kronrad

eingreift, so daß durch 4 Umdrehungen der Spindel ein Umgang des Kronrades und

mithin auch ein Umgang des rechten hinteren Wagenrades hervorgebracht wird.

Wenn man den hiemit beschriebenen Wagen mit dem Elektromotor und der Saͤure

versehen und damit gegen 3 niederl. Pfund waͤgend auf einen großen runden

Tisch sezt, so wird er 15 bis 20 Minuten lang mit ziemlich gleichmaͤßiger

Geschwindigkeit darauf herumlaufen; ja man kann ihn sogar mit der Haͤlfte

seines Gewichtes befrachten, ohne daß dadurch dessen Lauf merklich an

Geschwindigkeit verliert. Dabei kommt noch zu bemerken, daß zur Unterhaltung einer

bestaͤndig im Kreise herumfuͤhrenden und umwendenden Bewegung mehr

Kraft erforderlich ist, als wenn die Fahrt in gerader Linie von Statten zu gehen

haͤtte. Die eigenthuͤmliche Kraft eines derlei Apparates sollte mit

einer in groͤßerem Maaßstabe gebauten Vorrichtung erprobt werden; uns

genuͤgt bewiesen zu haben, daß sich auf die angegebene Weise eine anhaltende,

selbst eine Beschwerung zulassende Bewegung vollkommen gut erzielen

laͤßt.

Es erhellt von selbst, daß sowohl hier, als an den Dampfwagen, der zum Unterbringen

von Personen und Guͤtern dienende Raum auf dem Gestelle selbst unmittelbar

vor oder hinter dem Apparate angebracht werden kann, oder daß sich ein derlei

Apparat auch als Zugkarren, dem ein oder mehrere Wagen angehaͤngt werden,

benuzen laͤßt. Da an unserem kleinen Instrumente anfaͤnglich eine

Umdrehung des beweglichen Magnetstabes Statt fand, ohne daß zugleich die

Raͤder eine freie Bewegung bekamen, und da hiebei die Zaͤhne des

Kronrades leicht eine Beschaͤdigung haͤtten erleiden koͤnnen,

so wurde dieses Rad solcher Maßen an der Achse des rechten hinteren Rades

angebracht, daß mittelst der Feder x einige Bewegung

dieses Rades um die Achse moͤglich war, ohne daß zugleich auch die Achse in

Bewegung kommen mußte; uͤbrigens pakte das Kronrad die Achse immer noch fest

genug, um die Umdrehung der Achse und des Rades zu bewirken.

Da dieser Apparat einer groͤßeren und ausgedehnteren Anwendung faͤhig

zu seyn scheint, so nehmen wir leinen Anstand ihn zur allgemeinen Kenntniß zu bringen;

und zwar um so mehr, als alle ihm zu Grunde liegende Triebkraft vor vielen anderen

und selbst vor der vielfach in Anwendung gebrachten Dampfkraft den Vorzug verdienen

duͤrfte. Die Kraft kann naͤmlich vergroͤßert werden, ohne daß

zugleich eine Vergroͤßerung des Elektromotors oder des Entwiklers der

Grundkraft noͤthig waͤre; denn derselbe Elektromotor, der hier z.B.

dem Hufeisen eine Kraft von 10 Pfd. mitzutheilen im Stande ist, kann einem

groͤßeren, aber auf gleiche Weise eingerichteten Hufeisenmagnete eine

Tragkraft von 25 bis 30 Pfd. geben. Ja Hr. Becket hat

bereits mit Polenden von 3 Palmen Weite und mit einem Elektromotor von 2 Palmen

Hoͤhe und 6 bis 8 Palmen Laͤnge Hufeisenmagnete verfertigt, welche ein

Gewicht von 200 Pfd. zu tragen vermoͤgen, und deren Kraft sich durch

Ausbreiten der Hufeisen noch vergroͤßeren laͤßt. Ueberdieß kann man

die Kraft auch noch dadurch, daß man uͤber einander zwei sich kreuzende

Hufeisen und Staͤbe anbringt, verdoppeln und selbst noch mehr

erhoͤhen. Jedenfalls duͤrfte es der Muͤhe werth seyn, die

Regeln der Kraftentwiklung und deren Vermehrung an dem fraglichen Apparate weiter zu

untersuchen.

Daß der neue Kraftapparat bei gegebener Moͤglichkeit einer groͤßeren

Verstaͤrkung und einer ausgedehnteren Benuzung im Allgemeinen vor allen

anderen, und selbst vor der klassisch gewordenen Dampfkraft den Vorzug verdienen

duͤrfte, unterliegt wohl keinem Zweifel. Er eignet sich zum Transporte schon

deßhalb besser, weil er nicht so schwer ist, als die Dampfmaschinen; seine Steuerung

laͤßt sich auf sehr einfache Weise durch Regulirung des Elektromotors

beliebig reguliren; der ganze Apparat ist einfacher, weniger Raum einnehmend und

unmittelbar auf die zu bewegenden Theile selbst anwendbar; die zur Kraftentwiklung

noͤthige Saͤure nimmt keinen so großen Raum ein, als das an den

Dampfmaschinen noͤthige Brennmaterial; und endlich fallen hier auch alle

Gefahren weg, selbst wenn die Kraft zufaͤllig uͤber die Maßen

erhoͤht werden sollte: denn Alles wird durch eine bestaͤndig wirkende,

nach Belieben zu beschraͤnkende Kraft ohne gefaͤhrliche Spannung oder

Hize zu Stand gebracht. Moͤchten diese Bemerkungen zu einer weiteren

Verfolgung dieses Gegenstandes Anlaß geben!

Tafeln