| Titel: | Bericht über die Versuche, welche aus Auftrag des Finanzdepartements der Vereinigten Staaten von einer Commission des Franklin-Institutes in Pennsylvania über die Explosionen der Dampfkessel angestellt wurden. |

| Fundstelle: | Band 61, Jahrgang 1836, Nr. LXIX., S. 325 |

| Download: | XML |

LXIX.

Bericht uͤber die Versuche, welche aus

Auftrag des Finanzdepartements der Vereinigten Staaten von einer Commission des

Franklin-Institutes in Pennsylvania

uͤber die Explosionen der Dampfkessel angestellt wurden.

Aus dem Journal of the Franklin Institute im Mechanics' Magazine, No. 666 u.

f.

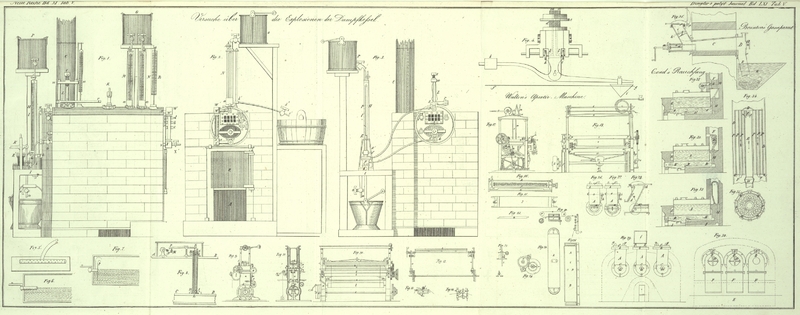

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber die Ursachen der Explosionen der Dampfkessel.

Die Commission beehrt sich hiemit den Bericht, mit dessen Abfassung sie beauftragt

war, vorzulegen. Die an sie gestellten Fragen bildeten hiebei die Basis, von der die

Commission ausging; doch hat sie von der ihr gegebenen Erlaubniß auch einige andere

Versuche, die sich waͤhrend ihrer Arbeiten als wuͤnschenswerth ergeben

wuͤrden, und die von besonderem Interesse seyn koͤnnten, anstellen zu

duͤrfen, einen wie sie glaubt entsprechenden Gebrauch gemacht.

Die Aufgabe war zu ermitteln, in wiefern die den Explosionen der Dampfkessel

zugeschriebenen Ursachen richtig oder falsch sind, mit gehoͤriger

Beruͤksichtigung der gegen diese Explosionen in Vorschlag gebrachten

Schuzmittel, so wie auch jener Mittel, die sich vielleicht aus der Untersuchung

ergeben duͤrften. Denn sind ein Mal die Ursachen genau bekannt, so werden die

falschen Voraussezungen, die, wenn sie als Basis der Sicherheitsplane genommen

werden, nur zu Verlust an Zeit und vergeblichem Talentaufwand fuͤhren,

verschwinden; waͤhrend dagegen die Hoffnung der Auffindung wirksamer Mittel

waͤchst, und

waͤhrend die Anwendung indirect oder positiv schaͤdlicher Mittel

verbannt werden wird. Sollten diese Ursachen auch wirklich als solche befunden

werden, die fuͤr gegenwaͤrtig unseren Scharfsinn zu Schanden machen,

so wird die Aufmerksamkeit doch wenigstens direct und auf eine mehr bestimmte Weise

dahin gerichtet, von woher wirksamer Schuz zu erwarten ist. Die Commission hofft

demnach, daß die Resultate ihrer Arbeiten nicht fruchtlos bleiben

duͤrften.

Die Commission bedurfte zu ihren Versuchen eines Apparates von solchen Dimensionen,

daß er Resultate gab, welche auf die Praxis anwendbar waren, ohne dabei so groß zu

seyn, daß dessen Handhabung erschwert, oder die mit derlei Untersuchungen

verbundenen Gefahren unnoͤthig vergroͤßert wurden. Sie versicherte

sich zu dessen Herstellung der Huͤlfe des gewandten und erfahrenen

Mechanikers, Hrn. David H. Mason, der auch den Versuchen

beiwohnte.

Die Commission haͤlt es fuͤr passend, zuerst eine allgemeine

Beschreibung des Apparates vorauszuschiken; dieser einige Details uͤber die

complicirteren Details anzuhangen, und hierauf die Resultate ihrer Versuche in

Hinsicht auf die einzelnen Fragpunkte folgen zu lassen.

Von dem Apparate im Allgemeinen.

Der Kessel, dessen sich die Commission bediente, und den man in Fig. 1, 2 und 3 abgebildet sieht, hatte

12 Zoll Durchmesser im Lichten, 2 Fuß 10 1/4 Zoll innere Laͤnge und 1/4 Zoll

Dike. Er bestand aus ausgewalztem Eisen, und die beiden Enden oder Haͤupter

(heads) waren auf die gewoͤhnliche Weise

aufgenietet. Fig.

1 gibt eine seitliche Ansicht des Kessels mit den damit verbundenen

Apparaten, waͤhrend man in Fig. 2 und 3 die beiden Enden

desselben ersieht. Er befand sich horizontal und so in einen Ofen eingesezt, daß

beilaͤufig die Haͤlfte davon dem Feuer ausgesezt war. Dieses Feuer war

ein Holzkohlenfeuer, und lief beinahe nach der ganzen Kessellaͤnge, da sich

auch die Roststangen nach der ganzen Laͤnge des Kessels erstrekten. Der

Luftzug trat bei einer auf die gewoͤhnliche Weise zu verschließenden Oeffnung

ein, und durch einen seitwaͤrts an dem einen Ende angebrachten Feuerzug aus

dem Ofen aus. Wir wollen uns des Ausdrukes Feuer- oder vorderes Ende des

Kessels zur Bezeichnung jenes Endes, an welchem sich das Ofenthuͤrchen

befand, bedienen, das entgegengesezte Ende hingegen das Hintere nennen.

A ist das Thuͤrchen zum Aschenloche, B jenes zum Ofenloche und C

der Rauchfang. Um das im Inneren des Kessels waͤhrend der Versuche Vorgehende

beobachten zu koͤnnen, wurde jedes der beiden Enden oder Haͤupter mit

einem glaͤsernen Fenster D, dessen Glas 3/8 Zoll

Dike hatte, und welches 2 1/2, Zoll Laͤnge auf 1 3/4 Zoll Breite hatte, versehen. Anfangs

wurde das Glas, welches etwas groͤßer war, als der Fensterausschnitt in den

Kesselenden, durch vier Messingstreifen, an denen sich ein rechtekiger Rahmen

befand, dessen dem Glas zugekehrte Oberflaͤche genau abgerieben war,

festgehalten; so daß der Druk des Dampfes das Glas gegen diesen Rahmen

andruͤkte, und mithin den Kessel schloß. Da jedoch das Glas wegen des

haͤufig wechselnden und oft sehr großen Drukes. der innerhalb des Kessels

Statt fand, oft brach, und da, wie sich aus der Untersuchung der Bruchstuͤke

ergab, beim Bruche immer der mittlere Theil des Glases nach Außen gedruͤkt

wurde, so nahm man spaͤter Rahmen mit Querstangen, wie man sie in Fig. 2 und 3 ersieht.

Diese Art von Fenster, bei der es nur einige Schwierigkeiten hatte die

Oberflaͤchen des Rahmens genau der Glasoberflaͤche anzupassen,

gestattete der Querstangen ungeachtet, hinlaͤngliche Einsicht in das Innere

des Kessels.

An dem vorderen Kesselende wurden drei Eichhaͤhne angebracht, deren Stellung

weiter unten naͤher angegeben werden wird, die man aber in Fig. 1 und 2 mit a, b, c bezeichnet sieht. An demselben Ende und seitlich

von diesen Hahnen befand sich das glaͤserne Eichmaaß w, x, von welchem gleichfalls spaͤter eine ausfuͤhrliche

Beschreibung gegeben werden soll.

Zur Speisung des Kessels mit Wasser ward in der Naͤhe des Hinteren Kesselendes

eine Drukpumpe E, E', F, G,

Fig. 1 und

3 von

gewoͤhnlicher Art mit einem soliden Kolben und kegelfoͤrmigen

Ventilen, deren Stiefel einen Zoll im Durchmesser hatte, waͤhrend der

Spielraum des Kolbens 1 3/4 Zoll betrug, aufgestellt. Die Roͤhre F, G, die das Wasser aus der Pumpe in den Kessel

fuͤhrte, hatte 3/8 Zoll im Durchmesser, und konnte durch eine

Verbindungsschraube mit jedem der beiden Sperrhaͤhne d, e, Fig.

3 in Verbindung gebracht werden. Die Oeffnung dieser Haͤhne hatte

2/100 Zoll im Durchmesser.

Zur Ermittelung der Elasticitaͤt des Dampfes im Kessel bediente man sich eines

geschlossenen Dampfmanometers H, Fig. 1 und 3, welcher spaͤter

ausfuͤhrlich beschrieben werden wird. Dieses Instrument befand sich auf

demselben Gestelle I, auf dem die Pumpe ruhte, damit

einer und derselbe Beobachter den Manometer beobachten und zugleich auch die Pumpe

in Bewegung sezen konnte. Das Gefaͤß desselben stand durch eine biegsame

Roͤhre f, g mit dem oberen Theile des Kessels in

Verbindung.

Das Sicherheitsventil befand sich oben an dem Kessel in der Mitte zwischen den beiden

Enden. Seine Graduirung machte viel Muͤhe und wird spaͤter beschrieben

werden. In seiner Nahe war der Apparat der schmelzbaren Platten, der in Fig. 1 und 3 durch

L angedeutet ist, und der aus einem eisernen, durch

einen Hebel bewegbaren Schieber bestand, angebracht. Dagegen waren an der anderen

Seite des Sicherheitsventiles die Thermometer M, N,

welche die Temperatur des Dampfes und des Wassers innerhalb des Kessels anzugeben

hatten, in eiserne Roͤhren eingesenkt. Ueber diesen Roͤhren befand

sich der Behaͤlter O, der das Wasser enthielt,

womit die Thermometerscalen bestaͤndig auf einer gewissen Temperatur erhalten

wurden. Alle diese Theile sollen ausfuͤhrlicher beschrieben werden.

Von den Details des Apparates.

1) Von dem Manometer. Dieser bestand aus einer oben

geschlossenen, unten offenen Roͤhre, die dampfdicht in einen

Queksilberbehaͤlter eingesezt war. War lezterer mit dem Kessel in Verbindung

gebracht, so hob der Druk des Dampfes auf das Queksilber dieses in der Roͤhre

empor, wodurch die in lezterer enthaltene Luft comprimirt wurde. Der erste derlei

Manometer ward durch den ploͤzlichen Zutritt von uͤberspanntem Dampfe

waͤhrend der Versuche, die wir in dieser Hinsicht anstellten,

zertruͤmmert, er wurde durch einen zweiten ersezt. Da die Details an beiden

nur sehr wenig von einander abwichen, so wird eine Beschreibung der Graduirung und

der Einrichtung des zweiten genuͤgen.

Die glaͤserne Manometerroͤhre war 26,43 Zoll lang, und an dem unteren

Ende mit einer eisernen Zwinge verbunden, die sich nach Oben in einen vorspringenden

Ring endigte. Dieser Ring wurde mittelst einer Verbindungsschraube so auf das obere

Ende der Roͤhre h, Fig. 1, gesezt, daß

hiedurch eine dampfdicht schließende Verbindung des Manometers mit dem

Queksilberbehaͤlter entstand. Dieser Behaͤlter i war ein cylindrisches Gefaͤß aus Gußeisen, aus welchem die beiden

mit Schraubengewinden versehenen Roͤhren h, k

hervorragten; von lezteren diente die eine, wie bereits gesagt, zum Einsezen der

glaͤsernen Roͤhre, waͤhrend die andere durch die Roͤhre

f, g,

Fig. 1 und

3 mit dem

Kessel in Verbindung gesezt wurde. Die Manometerroͤhre war nicht durchaus von

gleichem Durchmesser, und es schien daher zu groͤßerer Genauigkeit besser,

kleine Theile desselben in gleiche Volumen zu graduiren. Dieß geschah durch

Einfuͤhrung gleicher Quantitaͤten Luft mittelst der Spize des Hare'schen Gasmaaßes mit Schiebstange. Diese Operation

wurde mehrere Male wiederholt, bis die Zeichen, welche an einer papiernen, an der

Roͤhre befestigten Scala zur Bezeichnung gleicher Volumen gemacht wurden, mit

einander uͤbereinstimmten. Die Laͤngen, welche gleiche Volumen

einnahmen, wurden dann sorgfaͤltig auf die messingene Scala, die der

Manometer bekommen sollte, aufgetragen. Der geringe Unterschied zwischen den Laͤngen,

welchen die anliegenden Theile der Roͤhre zeigten, beurkundete, daß die

Roͤhre als in eben so viele kleine Theile von gleichem Durchmesser betrachtet

werden konnte. Wenn das Queksilber durch einen auf dessen Oberflaͤche in dem

Behaͤlter ausgeuͤbten Druk in der Manometerroͤhre emporstieg,

so ward das Niveau im Behaͤlter nothwendig herabgedruͤkt. Der Betrag

der Correction hiefuͤr hing von dem Verhaͤltnisse des

Flaͤchenraumes des Behaͤlters zu jenem der Roͤhre: beide als

gleichmaͤßig angenommen, ab. Die Flaͤchenraͤume des

Behaͤlters zeigten sich, innerhalb der Glaͤnzen, in welchen man seiner

bedurfte, so ziemlich gleich; jene der Roͤhre konnten zu diesem Behufe

ebenfalls als gleich angenommen werden: das Verhaͤltniß war daher gefunden,

wenn man die Manometerroͤhre mit Queksilber fuͤllte, lezteres hierauf

in den Behaͤlter goß, und das hiedurch bewirkte Steigen notirte. Aus einer

Vergleichung dieses Steigens mit der mittleren Laͤnge der Roͤhre ergab

sich das Verhaͤltniß des Sinkens in dem Behaͤlter zu dem Steigen in

der Roͤhre wie 0,01 zu 1. Hierauf wurde die in der Roͤhre enthaltene

Luft sorgfaͤltig getroknet, indem man ein Gefaͤß mit

Calcium-Chlorid (geschmolzenem salzsaurem Kalk), welches eben so lang als die

Roͤhre war, hineinbrachte.Es kam demnach auf jedes Volumen der in der Roͤhre enthaltenen Luft

beinahe ein Zwoͤlftel Volumen Calcium-Chlorid. A. d. O. Nachdem die Luft eine hinlaͤngliche Zeit uͤber mit dieser

Substanz in Beruͤhrung gewesen war, wurde das Gefaͤß durch das

Queksilber, uͤber welchem das Troknen vorgenommen worden,

zuruͤkgezogen, und die Roͤhre dann uͤber einer mit Queksilber

gefuͤllten Schale unter den Recipienten einer Luftpumpe gebracht, worauf die

Luft so lange ausgepumpt wurde, bis das Queksilber beim Wiedereintritte der Luft in

den Recipienten in der Roͤhre bis uͤber die eiserne Zwinge emporstieg.

Nunmehr ward die Manometerroͤhre in den Behaͤlter gebracht, und dieses

lezteren Niveau so gestellt., daß es mit dem Null der messingenen Scala

correspondirte; dann wurde, nach Beobachtung des Barometer- und

Thermometerstandes, jener Punkt der Scala, auf welchem das Queksilber stand,

ermittelt.

Man wollte die von dem Manometer an den Kessel fuͤhrende Roͤhre

kuͤhl halten, um auf diese Weise nicht nur einen beinahe gleichbleibenden

Druk auf das in dem Behaͤlter befindliche Queksilber zu erzielen, sondern um

zugleich auch den Apparat gegen die Einwirkung der Hize zu schuͤzen.Diese und mehrere andere zur Versicherung der groͤßten Genauigkeit

befolgten Maßregeln entlehnten wir aus der trefflichen Abhandlung der HH.

Dulong und Arago

uͤber die Spannkraft des Dampfes bei verschiedenen Temperaturgraden.

A. d. O. Die Hoͤhe der Wassersaͤule uͤber dem Niveau des Behaͤlters wurde

demnach bestimmt, nachdem der Manometer durch Aufschrauben des Behaͤlters i auf die Unterlage an Ort und Stelle gebracht worden

war.

Es waren hienach, die Temperatur des Apparates als constant angenommen,

saͤmmtliche Elemente zur Berechnung der Elasticitaͤt des Dampfes im

Kessel aus der Hoͤhe des Queksilberstandes im Manometer bekannt. Die

Spannkraft des Dampfes im Kessel mit der Wassersaͤule in der

Dampfroͤhre hielt der Elasticitaͤt der in dem Manometer comprimirten

Luft zugleich mit der uͤber dem Niveau des Queksilbers im Behaͤlter

stehenden Queksilbersaͤule das Gleichgewicht. Dieses Niveau ist nicht das

urspruͤngliche Null, sondern wegen des durch das Steigen des Queksilbers in

der Manometerroͤhre veranlaßten Sinkens niedriger. Das Sinken des Queksilbers

veraͤndert das Niveau, uͤber welchem der Druk der Wassersaͤule

in der Dampfroͤhre gemessen wird; allein, die Veraͤnderung in dem

durch die Wassersaͤule veranlaßten Druke ist ganz unbedeutend. Bei der

Bestimmung der Elasticitaͤt der Luft in dem Manometer bedienten wir uns des

Gesezes der Spannkraft der trokenen Luft, welches nach Dulong und Arago bei einem von 1 bis 50

Atmosphaͤren gehenden Druk bestimmt ist; diese Elasticitaͤt

verhaͤlt sich naͤmlich umgekehrt wie der Raum, den die Luft einnimmt.

Nach den bereits ermittelten Daten und nach den oben angedeuteten Principien

berechneten wir eine Tabelle, wonach die beobachteten Manometerhoͤhen in den

entsprechenden Druk des Queksilbers in Zollen oder in Atmosphaͤren

umgewandelt wurden. Diese Berechnungen waren, wegen des ungleichen Durchmessers des

Lichtes der Roͤhre, in Folge deren gleiche Laͤngen nicht immer mit

gleichen Volumen correspondirten, sehr langweilig; wir nahmen unsere Zuflucht zu der

gewoͤhnlichen Methode diese Berechnungen anzustellen: d.h. wir bestimmten

durch strenge Berechnung den Druk fuͤr zwei hinlaͤnglich nahe gelegene

Punkte, und interpolirten fuͤr die dazwischen befindlichen Hoͤhen.

Bei den hier vorausgeschikten Bemerkungen ist angenommen, daß die Temperatur der Luft

im Manometer, so wie jene des Queksilbers immer constant bleibt; um sich einer

solchen zu versichern, bedienten wir uns eines Apparates, der jenem, dessen sich die

HH. Dulong und Arago zu

gleichem Zweke bedienten, vollkommen aͤhnlich war. Wir umgaben

naͤmlich den Manometer und die Scala mit einer glaͤsernen

Roͤhre l, die unten in eine Buͤchse m gekittet worden ist, in deren Seite eine mit der

Ablaufroͤhre n communicirende Oeffnung angebracht

war. Oben war diese Roͤhre durch ein luftdichtes Gefuͤge mit einem

blechenen Gefaͤße P in Verbindung gebracht,

welches im Vergleiche mit der Roͤhre einen sehr großen Durchmesser hatte. War dieser

Behaͤlter mit Wasser gefuͤllt, so war auch die den Manometer umgebende

Glasroͤhre damit gefuͤllt; die Stroͤmung des Wassers durch

diese Roͤhre wurde mittelst des Sperrhahnes o,

der sich am Ende der Ablaufroͤhre n befand,

regulirt. Zur Bestimmung der Temperatur der den Manometer umgebenden

Wassersaͤule diente der Thermometer p, Fig. 3.,

welcher eine sehr kleine Kugel hatte, und der in der Mitte der Scala angebracht

wurde. Mittelst dieser Vorrichtung ward die Stroͤmung des Wassers durch das

den Manometer umgebende Gehaͤuse so regulirt, daß die Temperatur

fortwaͤhrend beinahe gleich blieb; auch wurden alle Abweichungen von der

Normaltemperatur notirt, damit hienach die gehoͤrigen Correctionen

vorgenommen werden konnten. Die Correction fuͤr die Ausdehnung der Luft im

Manometer, welche in Folge des Steigens der Temperatur waͤhrend der Versuche

Statt fand, geschah nach den Regeln, die sich aus dem von Gay-Lussac bestimmten, und durch Davy

auf die comprimirte Luft ausgedehnten Ausdehnungsverhaͤltnisse der Gase

ergeben.Es sey e die Spannkraft der in der

Manomereterroͤhre enthaltenen Luft in Queksilberzollen

ausgedruͤkt; h die Hoͤhe der

Queksilbersaͤule uͤber dem urspruͤnglichen Nullpunkte;

h' die Hoͤhe der Wassersaͤule

uͤber dem neuen Niveau; a die

Hoͤhe der Wassersaͤule in der Dampfroͤhre uͤber

Null; s die specifische Schwere des Queksilbers;

t die Spannung des Dampfes innerhalb des

Kessels in Queksilberzollen angedeutet; so ist h' – h das Sinken, welches in

dem Behaͤlter durch das Steigen des Queksilbers im Manometer

veranlaßt wird; und a + h' – h die Hoͤhe der Wassersaͤule in

der Dampfroͤhre uͤber dem neuen Niveau im Behaͤlter.

Man erhaͤlt also:e + h + h' – h – (a + h' – h)/s =

t

Da fuͤr den fraglichen Manometer h'

– h = 0,01 h:

a = 17, 5 Zoll; und s = 13,6, so folgt

hieraus: e + 1,01 h

– 17,5/13,6 – (0,01 h)/13,6 = t, oder e + 1,01 h – 1,29 – 0,0007 h = t.Da aber das Glied 0,0007 h als unbedeutend

weggelassen werden kann, indem es, weil h = 24

Zoll, nur 0,0163 betraͤgt, so ergibt sich die Gleichung: e + 1,01 h –

1,29 = t.

Bei einer Temperatur von 48° und einem mittleren Druke war der

beobachtete Werth von h = 3,23; mithin war e = 26,77. Das Volumen der Luft in dem Manometer

war 8,63.Um die Elasticitaͤt oder Spannkraft fuͤr irgend eine andere

Hoͤhe h' zu finden, suche man aus den auf

das Volumen der Luft in dem Manometer bezuͤglichen Daten das neue

Volumen. Nennt man dieses v' und die ihm

entsprechende Elasticitaͤt e', so ergibt

sich:v' : 8,63 = 26,77 i

e', wo dann e' + 1,01 h' – 1,29 = t.Um die Correction fuͤr die Temperatur anzubringen, kommt in Betracht,

daß die durch eine Zunahme der Temperatur bedingte Elasticitaͤt mit

der hiedurch erzeugten Ausdehnung correspondirt, und daß die Ausdehnung der

verdichteten Luft nach demselben Geseze wie jene der Luft von

gewoͤhnlicher Dichtheit Statt findet, indem sie sich bei 32°

fuͤr jeden weiteren Fahrenheitschen Grad um 1/480 ihres Volumens,

oder bei 48° um 1/496 ihres Volumens ausdehnt. Nennt man demnach

die

Spannkraft der erhizten Luft e'', jene derselben

Luft bei 48° e', und die Zahl der Grade

uͤber 48° n, so ist e'' = e' + ne''/496 = e' (1 +

0,002 n); woraus denn, da e' = (8,63 × 26,77,)/v' folgt,

daß 231,02/v' · (1 + 0,002 n) + 1,01 h'

– 1,29 = t. A. d. O. Die Correction fuͤr die Veraͤnderungen in der Hoͤhe der

Queksilbersaͤule war innerhalb der Graͤnzen des Steigens der

Temperatur, welches man hier gestattete, so unbedeutend, daß sie nicht in Anschlag

kam; sie konnte um so mehr uͤbergangen werden, als die Wirkung dieser

Veraͤnderungen zum Theil durch die Ausdehnung des Glases ausgeglichen wurde.

Aus derselben Ursache wurde auch die Wirkung der Waͤrme auf das in dem

Behaͤlter i befindliche Queksilber, auf den

Behaͤlter selbst, und auf das Wasser, welches sich in der mit dem Kessel

communicirenden Roͤhre befand, nicht in Anschlag gebracht.

2. Von den Thermometern. Bei den meisten der von der

Commission anzustellenden Versuchen waͤren Abaͤnderungen in der Art

und Weise sich des gewoͤhnlichen Thermometers zu bedienen, nicht am rechten

Orte gewesen. Resultate, die man mit geringer Muͤhe erhalten konnte, und

welche sowohl in praktischer als wissenschaftlicher Beziehung von Interesse zu seyn

schienen, wurden jedoch nicht vernachlaͤssigt; bei einigen derselben war

selbst große Genauigkeit erforderlich. Bei den Fragen erster Classe wurden die

Thermometer mit hoͤlzernen Scalen versehen, und durch Eintauchen bis zu jenem

Punkte hinauf graduirt, an welchem die Scala begann, wobei die Scala und der obere

Theil der Roͤhre der Luft ausgesezt war. Dieß schien deßhalb gut, weil die

Instrumente beinahe bis zur Scala empor in Queksilber untergetaucht werden sollten.

Die Instrumente wurden so wie sie vom Instrumentenmacher kamen, untersucht, und

deren Fehler ermittelt. Die Roͤhren, in welche die Thermometer gestekt

wurden, und welche Queksilber enthielten, wurden anfangs horizontal in einem der

Kesselenden angebracht. Dieß gewaͤhrte den Vortheil, daß jene Roͤhre,

welche die Temperatur des Wassers anzudeuten hatte, von dem Dampfe ganz

unabhaͤngig wurde, und daß folglich der Unterschied zwischen den Temperaturen

beider sicherer ermittelt werden konnte, als wenn die Roͤhre, die die

Temperatur des Wassers anzudeuten hatte, durch den Dampf lief. Diese Stellung der

Instrumente beeintraͤchtigte jedoch mehrere andere Theile des Apparates so

sehr, und die Unterbrechung der Queksilbersaͤule im Thermometer war so

laͤstig und drohte so haͤufige Irrthuͤmer, daß wir schon nach

den ersten Wochen diese Roͤhren aufgaben, und statt ihrer die beiden

angedeuteten senkrechten Roͤhren dafuͤr anwendeten.

Die Scalen M und N, Fig. 1

In Fig.

2 ist der Thermometer N, um ihn

anschaulicher zu machen, so dargestellt, als waͤre die Scala gegen

die Fronte des Kessels gerichtet.A. d. O., bestanden aus Metall und waren mit Glasroͤhren umgeben, die in einen

Napf a' einpaßten, durch dessen Boden die

Thermometerroͤhre wasserdicht hindurch lief. Die von der Seite eines jeden

dieser Napfe auslaufende Roͤhre b' c', die mit

dem Sperrhahne d' versehen war, diente zur Regulirung

der Wasserstroͤmung durch diese glaͤsernen Gehaͤuse; und der

wasserdicht verbundene Behaͤlter O diente,

gleichwie dieß an dem Manometer der Fall war, zur Speisung der Roͤhren mit

Wasser. Kleine, an dem Ruͤken der Scala der groͤßeren angebrachte

Thermometer deuteten die Temperatur des sie umgebenden Wassers an. Nachdem die

aͤußeren Roͤhren mit Wasser von 60° gefuͤllt worden

waren, bediente man sich des Siedepunktes des Wassers und des Schmelzpunktes des

Zinnes, um die Genauigkeit der Graduirung zu ermitteln. Lezterer hoch an der

Thermometerscala stehender Punkt dient, wenn er mit Genauigkeit bestimmt worden, was

leicht moͤglich ist, als ein vortrefflicher Anhaltspunkt fuͤr die

Graduirung. Der groͤßte Fehler, den wir innerhalb dieser Graͤnzen

fanden, betrug an dem einen Instrumente 3/4 und an dem anderen einen ganzen Grad F.

Die Scalen wurden von 2 zu 2° eingetheilt, da hiebei ein Viertheil eines

Grades noch leicht zu bemessen war. Die erforderlichen Correctionen wurden mittelst

einer zu diesem Behufe angefertigten Tabelle vorgenommen. Um die Aufmerksamkeit auf

die Temperatur des die Scalen umgebenden Wassers zu lenken, wurde dieselbe von Zeit

zu Zeit, wenn die Hoͤhe der Thermometer beobachtet ward, notirt. Zu keiner

Zeit war die durch das Wasser gestattete Erhoͤhung der Temperatur so groß,

daß hienach fuͤr die Ausdehnung der Scala eine Correction noͤthig

gewesen waͤre.An der Scala des einen dieser Instrumente befanden sich in 6 Zoll

314°. Messing dehnt sich von 32° bis zu 212° um 1/532

seiner Laͤnge aus; die 6 Zoll zu 32 werden also bei 212° zu

6,0113 Zoll. Zehn Grade an der Scala wuͤrden durch eine

Veraͤnderung der Temperatur von 32° auf 212° zu 9,99

werden, so daß also bei einer Veraͤnderung der Temperatur der Scala

um 180° nur eine Verminderung um 0,01° entsteht. In der Praxis

betrug die Temperaturveraͤnderung jedoch nie uͤber 30°.

A. d. O. Eben so wenig war eine solche wegen der abkuͤhlenden Wirkung des

Wassers auf das Queksilber erforderlich.

Was die uͤbrigen Theile des Apparates betrifft, die nicht so allgemein in

Anwendung kamen, wie z.B. das Wassereichmaaß, das Sicherheitsventil, den Apparat mit

den schmelzbaren Platten etc., so werden diese fuͤglicher in Verbindung mit

den Versuchen, zu denen sie bestimmt waren, beschrieben werden.

Von den zu loͤsenden Aufgaben.

Wir wollen die Fragen, um welche es sich bei unseren Versuchen handelte, in folgender

Ordnung erwaͤgen.

I. Entsteht, wenn man Wasser, welches bis zum Siedepunkte oder daruͤber erhizt

worden ist, von dem Druke befreit, irgend eine Erschuͤtterung (commotion) in demselben? Hierunter ist auch begriffen

die Untersuchung der Wirksamkeit der gewoͤhnlichen Eichhaͤhne, des

glaͤsernen Eichmaaßes, der von Ewbank

vorgeschlagenen Eichhaͤhne; so wie die Eroͤrterung der Frage, ob die

Elasticitaͤt des Dampfes im Kessel dadurch, daß Schaum auf die erhizten

Seitenwaͤnde gesprizt wird, um mehr erhoͤht wird, als sie durch die

gemachte Oeffnung vermindert wird.

II. Wiederholung der Versuche Klaproth's uͤber die

Umwandlung des Wassers in Dampf durch stark erhiztes Metall, und Anstellung anderer

Versuche, um zu zeigen, ob unter irgend welchen Umstaͤnden stark erhiztes

Metall ploͤzlich große Quantitaͤten eitles Dampfes von großer

Elasticitaͤt erzeugen kann. Directer Versuch in Hinsicht auf die Erzeugung

eines Dampfes von hoher Spannkraft in einem auf hohen Grad erhizten Kessel. (Um den

allgemeinen Gang, der der bekannten Theorie der Explosionen der Dampfkessel folgt,

nicht zu unterbrechen, sind die Resultate der Versuche uͤber den ersteren

Theil dieser Frage an einem anderen Orte untergebracht.)

III. Kann stark erhizter, ungesaͤttigter Dampf durch Einsprizen von Wasser in

denselben Dampf von hoher Elasticitaͤt oder Spanne traft erzeugen?

IV. Wenn in einem Kessel uͤberhizter Dampf erzeugt wird, bleibt dieser Dampf

uͤberhizt, oder veraͤndert er seine Dichtheit und seine Temperatur,

wenn er mit Wasser in Beruͤhrung kommt?

V. Erprobung der Wirksamkeit der schmelzbaren Metallplatten u. dergl. zur

Verhuͤtung der Ueberhizung des Kessels oder seines Inhaltes.

VI. Wiederholung der Versuche Klaproth's etc. (wie oben);

und zwar: 1) Temperatur des Maximums der Verdampfung fuͤr Kupfer und Eisen

unter verschiedenen Umstaͤnden. 2) Anwendung auf die Praxis durch Eintragung

verschiedener Quantitaͤten Wasser unter verschiedenen Umstaͤnden der

Metalle.

VII. Ermittelung durch wirkliche Versuche, ob in einem Kessel permanent elastische

Fluͤssigkeiten erzeugt werden, wenn das Metall bis auf einen intensiven Grad

erhizt wird.

VIII. Genaue Beobachtung jener Art von Berstung, die durch allmaͤhliche

Zunahme des Drukes in eisernen und kupfernen Cylindern erfolgt.

IX. Wiederholung der Perkins'schen Versuche, und

Ermittelung, ob die von Perkins angedeutete Abstoßung

oder Repussion zwischen den Theilchen stark erhizten Eisens und Dampfes allgemein

besteht; und wenn es moͤglich ist, Bemessung des Grades dieser Abstoßung, um

den Einfluß derselben auf die Sicherheitsventile zu bestimmen.

X. Gibt es wirklich Falle, in denen das mit einem bestimmten Gewichte belastete

Sicherheitsventil selbst dann unbewegt bleibt, wenn der eingeschlossene Dampf eine

hoͤhere Spannkraft erlangt hat, als der Berechnung nach zur Ueberwindung des

auf dem Ventile ruhenden Gewichtes nothwendig waͤre?

XI. Bestimmung der Wirkung der Niederschlage in den Kesseln durch directe

Versuche.

XII. Erforschung des Verhaͤltnisses, welches bei den gewoͤhnlichen

Graden von Druk zwischen der Temperatur und dem Druke des Dampfes besteht. Tabelle

von 1 bis zu 10 Atmosphaͤren.

I. Ermittelung durch directe Versuche,

ob in Wasser, welches bis zum Siedepunkte oder daruͤber erhizt worden

ist, irgend eine Erschuͤtterung entsteht, wenn der Druk auf dasselbe

aufgehoben wird.

Die ersten Versuche uͤber die Wirkung, welche eintritt, wenn man Wasser,

welches sich im Sude befindet, vom Druke befreit, wurden in einem glaͤsernen

Kessel angestellt, der aus einem Cylinder von 14 1/4 Zoll in der Laͤnge und 7

1/2 Zoll im Durchmesser bestand, und unter welchem der ganzen Laͤnge nach ein

Feuer brannte. Der Dampf im Kessel hatte einen Druk von weniger als zwei

Atmosphaͤren; auf Oeffnung des Hahnes an dem einen Ende des Kessels oder des

Sicherheitsventiles trat uͤberall in dem Kessel eine Entwikelung großer

Blasen ein.

Derselbe Versuch wurde in dem bereits beschriebenen eisernen Kessel wiederholt, wobei

man durch das Glasfenster hinreichende Einsicht in das Innere hatte. Das

staͤrkste Feuer war vorne in der Mitte des Kessels; diesem Theile

zunaͤchst stand in Hinsicht auf Hize der dem Feuerzuge zunaͤchst

gelegene Theil. Es ergab sich, daß wenn man eine Oeffnung in dem Kessel anbrachte,

selbst bei einem Druke, der nicht uͤber zwei Atmosphaͤren betrug, an

der Stelle, an der der Dampf entwich, zuerst ein oͤrtliches

Aufschaͤumen eintrat, dem schnell durch den ganzen Kessel ein gleiches

Aufschaͤumen folgte, welches um so heftiger war, je mehr die Oeffnung

erweitert wurde. Unser kleiner Kessel wurde durch Oeffnen des Sicherheitsventiles,

welches beinahe 2/10 Zoll Flaͤchenraum hatte, und in der Mitte des Scheitels des Kessels

angebracht war, vollkommen mit Schaum erfuͤllt: so zwar, daß das Wasser mit

Heftigkeit bei der Oeffnung des Ventiles hinausgeschleudert wurde.

Der Flaͤchenraum des Ventiles verhielt sich zu dem horizontalen Durchschnitte

des Kessels an der Wasserlinie wie 1 zu 2055. Der Kessel war bei diesen Versuchen

zur Haͤlfte mit Wasser gefuͤllt, und der Manometer fiel jedes Mal, so

oft die Oeffnung gemacht wurde. Das Aufschaͤumen, welches wiederholt

beobachtet wurde, muß jedes Mal in groͤßerem oder geringerem Grade Statt

finden, so oft der Dampf zur Speisung der Maschine aus dem Kessel austritt, so oft

der Eichhahn geoͤffnet oder das Sicherheitsventil gehoben wird. Es ist in

doppelter Hinsicht interessant; naͤmlich 1) wegen seiner Wirkungen auf die

Apparate, die den Wasserstand im Kessel anzudeuten haben; und 2) weil dadurch Wasser

gegen die erhizten Waͤnde des Kessels geschleudert wird.

Von den Eichhaͤhnen (gauge

cocks) und dem glaͤsernen Wassereichmaaße (glass Water-gauge).

Der Apparat, dessen man sich in den Vereinigten Staaten gewoͤhnlich zur

Bestimmung des Wasserstandes im Kessel bedient, besteht aus drei, an dem

vorderen Kesselende angebrachten Eichhaͤhnen, von denen sich einer an dem

Wasserniveau, die beiden uͤbrigen aber gleichweit uͤber und unter

dem Niveau befinden. An dem zum Versuche dienenden Kessel waren diese

Haͤhne a, b, c, 1,95 und 1,8 Zoll von

einander entfernt, von dem Mittelpunkte der Oeffnung des mittleren Hahnes bis zu

jenem des oberen und des unteren gerechnet.

Es wurden unter einem Druke des Dampfes, der nicht uͤber zwei

Atmosphaͤren betrug, folgende Versuche angestellt. Das Niveau des Wassers

wurde so weit erniedrigt, daß es hart unter dem unteren Eichhahne stand. Beim

Oeffnen des Hahnes stroͤmte zuerst Dampf und dann Wasser und Dampf aus;

wurde auch noch der zweite Hahn dazu geoͤffnet, so stroͤmte bei

dem unteren, der sich uͤber dem Niveau des Wassers befand, reichlich

Wasser aus. Das Aufschaͤumen, welches durch die Beseitigung des Drukes im

Kessel entstand, war durch das Glasfenster deutlich zu sehen. Beim Oeffnen des

dritten Hahnes trat beim zweiten, der sich zwei Zoll hoch uͤber der

Wasserflaͤche befand. Dampf und Wasser aus; ein reichliches

Ausstroͤmen von Wasser aus demselben fand Statt, wenn auch noch das

Sicherheitsventil zum Theil geoͤffnet wurde. Beim weiteren Oeffnen dieses

lezteren wurde der Kessel mit Schaum erfuͤllt, und das Wasser floß bei

dem dritten Hahne, der doch 3 1/4 Zoll uͤber der Wasserflaͤche

stand, reichlich und endlich sogar durch die Oeffnung des Ventiles selbst aus. Bei

diesen Versuchen bedingte demnach eine Oeffnung von 0,03 Quadratzoll, welche der

untere Hahn hatte, und welche sich zu dem Flaͤchenraume des Wassers im

Kessel wie 1 zu 13,700 verhielt, den Austritt von Wasser und Dampf bei einem

Hahne, unter welchem das Wasser bekanntlich stand; durch ein weiteres Oeffnen um

0,03 Quadratzoll, wodurch das Verhaͤltnis wie 1 zu 6850 ward, wurde

Wasser aus dem untersten Hahne getrieben; und als endlich durch den dritten Hahn

die Oeffnung auf 0,09 Quadratzoll gebracht, und ein Verhaͤltniß wie 1 zu

4567 hergestellt worden war, trat Wasser und Dampf bei dem mittleren Hahne aus,

zum Beweise, daß das Wasser im Kessel beinahe um zwei Zoll hoͤher stand,

als sein wirklicher Wasserstand betrug.

Wenn an einem Apparate, der zur Anwendung schmelzbarer Scheiben eingerichtet

worden ist, ploͤzlich eine Oeffnung von 0,95 Zoll im Durchmesser gemacht

wurde, so wurde der siedende Inhalt des Kessels selbst bei niederem Druke mit

groͤßter Heftigkeit bis an die Deke des Gebaͤudes, worin der

Versuch vorgenommen wurde, emporgeschleudert.

Wir wollen nunmehr von der glaͤsernen Eichroͤhre als von einem

Mittel, wodurch die Hoͤhe des Wasserstandes im Kessel angedeutet werden

kann, sprechen, und zugleich auch eines Versuches uͤber die Vorrichtungen

der Eichhaͤhne erwaͤhnen.

Die Form des Wassereichmaaßes (water-gauge)

war bei den ersten Versuchen jene, welche Hr. Hartshorne von Cincinnati der Commission angab. Es bestand

naͤmlich aus einem prismatischen messingenen Gehaͤuse von

gehoͤrigen Dimensionen, welches an der einen Seite mit einer Glasplatte

ausgestattet war. Dieses wurde mittelst zweier Roͤhren, von denen die

eine in den Dampf, die andere in das Wasser fuͤhrte, mit dem Kessel in

Verbindung gebracht, wo man dann die Hoͤhe des Wasserstandes durch die

Glasplatte beobachten konnte. Dieser Apparat nun ward an dem Kessel angebracht,

und seine Angaben mit jenen verglichen, welche die Eichhaͤhne bei den

bereits erwaͤhnten Versuchen gaben. Bei der Befreiung des Wassers vom

Druke kam das Wasser im Eichmaaße in Bewegung; waͤhrend des weiteren

Aufschaͤumens betrugen die Schwingungen keinen halben Zoll, so daß die

Vorrichtung den Wasserstand richtig angab. Beim Verschließen der Oeffnungen kam

das Wasser im Eichmaaße auf dem mittleren Niveau seiner Schwingungen in

Stillstand; zum Beweis, daß der Wasserstand durch das Entweichen des Dampfes

gefallen war. Ein lehrreicher Versuch wurde bei Gelegenheit eines Bruches des

einen der an den beiden Kesselenden angebrachten Glasfensters angestellt; er

befindet sich in unserem Vormerkbuche folgender Maßen beschrieben.

Bei einer Temperatur von 292° F. und bei einem Druke, den der Manometer zu

4 Atmosphaͤren angab, zersprang das noͤrdliche Fenster des

Kessels, welches einen Fehler hatte, in beinahe horizontaler Richtung und durch

die Mitte. Der Dampf drang langsam durch den Sprung, und man bemerkte, wenn man

in den Kessel blikte, an jenem Ende, an welchem sich der Sprung befand, ein

Aufschaͤumen. Der Sprung erweiterte sich rasch und der Dampf drang in

Menge hindurch; das Wasser gerieth durch den ganzen Kessel in Aufruhr, und lief

bei dem Sprunge aus, obschon sein Niveau sich beilaͤufig 1 1/4 Zoll

unterhalb befand; durch das gegenuͤberliegende Fenster war deutlich ein

Aufschaͤumen in der Naͤhe des oberen Theiles des Glases zu

bemerken. Das Eichmaaß fing hiebei an zu fallen, und oscillirte bei seinem

Fallen nicht um einen halben Zoll. Als hierauf das Sicherheitsventil mit der

Hand geoͤffnet wurde, um einen groͤßeren Verlust an Wasser zu

bewirken, trat das Wasser fortwaͤhrend bei dem Sprunge aus, wobei das

Eichmaaß fiel. Nach dem Schließen des Ventiles ward das Wasser

verhaͤltnißmaͤßig ruhig, und das Eichmaaß blieb auf derselben

Hoͤhe stehen: es hatte demnach fortwaͤhrend das wahre Niveau

angedeutet, und das Aufschaͤumen brachte nur leichte Schwingungen in ihm

hervor.

Dieses Eichmaaß zeigt auch wirklich die Hohe des Wasserstandes im Kessel so lange

richtig an, bis der Schaum so hoch gestiegen, daß er durch die obere

Verbindungsrohre uͤbertritt. Es ergab sich demnach die Idee, daß, wenn

man die Eichhaͤhne an einem Prisma anbraͤchte, welches oben mit

dem Dampfe und unten mit dem Wasser des Kessels in Verbindung stunde, aus diese

Weise der wahre Wasserstand angedeutet werden wuͤrde. Es wurde demnach an

dem Gehaͤuse des Wassereichmaaßes ein solcher Hahn angebracht. Durch das

Oeffnen dieses Hahnes entstand ein oͤrtliches Aufschaͤumen in dem

Eichmaaße, in Folge dessen Wasser aus dem Hahne trat, obschon das wahre Niveau

des Wassers weit unser dem Hahne stand. Der Flaͤchenraum dieses Hahnes

war beinahe eben so groß, wie der Flaͤchenraum der Oeffnung, die in die

Dampfkammer des Kessels fuͤhrte.

Was die Form des beschriebenen Wassereichmaaßes betrifft, so scheint uns diese

nicht so viele Vortheile zu gewaͤhren, wie die Roͤhre, die man an

den Kesseln einiger englischer Locomotivmaschinen anbrachte.Die Anwendung eines derlei Eichmaaßes an einer Locomotivmaschine gibt nur

einen schwachen Begriff von ihrem Nuzen an den stationaͤren

Maschinen. Die in ersterem Falle Statt findenden

bestaͤndigen Erschuͤtterungen veranlassen naͤmlich

haͤufig Bruͤche und koͤnnen sogar dessen Benuzung

ganz verhindern. So viel die Commission weiß, brachten die HH. Stevens jedoch das glaͤserne Eichmaaß

an einem zwischen New-York und Amboy fahrenden Dampfboote und

auch an ihren Locomotivmaschinen an. A. d. O. Die Glasplatte erheischt naͤmlich eine Unterstuͤzung durch

einige

horizontale Stangen, gegen die sich Einwendungen machen lassen; oder man muß

ihre Breite um so Vieles vermindern, daß man den Wasserstand nur mehr schwer

durch sie beobachten kann. Da die auf die Glasplatte wirkende Gewalt ungleich

ist, so entstehen haͤufig Bruͤche, wie sich denn auch bei den von

der Commission angestellten Versuchen mehrere Male solche in der Mitte der

Platten ereigneten.

Gegen die Anwendung des glaͤsernen Eichmaaßes an den Maschinen mit hohem

Druke laͤßt sich die Wirkung des Dampfes von hohem Druke auf das Glas

oder auf dessen Alkali einwenden, indem durch diese die Durchsichtigkeit des

Glases nach und nach aufgehoben wird. Eine aͤhnliche Wirkung beobachtete

Cagniard de Latour bei den Versuchen, die er

anstellte, indem er Fluͤssigkeiten in glaͤsernen Roͤhren

hohen Temperaturen aussezte.Man sehe hieruͤber auch die neuen, von Prof. Turner an der Universitaͤt in London angestellten

Versuche in den Abhandlungen der Royal

Society fuͤr das Jahr 1834. A. d. O. So weit die Versuche der Commission reichen, scheint es, daß

gruͤnes Glas nicht so leicht angegriffen wird, und da man sich leicht

Roͤhren aus solchem verschaffen kann, so ist dieß ein Grund mehr der

Roͤhre den Vorzug vor der Platte einzuraͤumen.

Da man versucht hatte, Glimmerplatten anstatt des Glases an dem Eichmaaße

anzuwenden, oder das Glas wenigstens durch Glimmerplatten zu schuͤzen, so

wurde auch probirt, solche Platten an den Fenstern des Kessels anzubringen.

Allein der Glimmer blaͤtterte sich bald ab, indem der Dampf in die vorher

unsichtbaren Spruͤnge desselben eindrang, oder selbst solche

Spruͤnge erzeugte, so daß der Dampf in Kuͤrze einen mehr oder

minder freien Durchgang durch die Platte fand.

Das Roͤhreneichmaaß, welches wir an die Stelle des Prisma's sezten,

ersieht man aus Fig. 1 und 2. w, x ist die Roͤhre aus gruͤnem Glase,

welche in die Stopfbuͤchsen w', x' eintrat;

die Liederung war hiebei so veranstaltet, daß fuͤr die ungleiche

Ausdehnung des Metalles und des Glases bei der Hize Sorge getragen, und das

Zerbrechen bei dem darauffolgenden Abkuͤhlen verhuͤtet war. y und z, Fig. 1, sind die

Canaͤle, durch welche die Roͤhre mit dem Kessel in Verbindung

stand, und welche sich kegelfoͤrmig endigten, damit die Roͤhre

leicht eingesezt und abgenommen werden konnte; sie waren auch mit Sperrhaͤhnen

ausgestattet. In der Praxis duͤrften statt dieser kegelfoͤrmigen

Enden Verbindungsschrauben angewendet werden. Um die Roͤhre w, x gegen Luftstroͤmungen zu

schuͤzen, ward sie mit einer anderen, lose angebrachten Roͤhre

umgeben. Eine an der Roͤhre befindliche Scala deutete den Wasserstand

innerhalb des Kessels an. Da die Roͤhre durchsichtig war, so konnte man

den Wasserstand in ihr weit leichter beobachten, als an dem oben

erwaͤhnten Prisma, welches an drei Seiten undurchsichtig war.

Das Eichmaaß, dessen wir uns bedienten, maaß 9 3/4 Zoll in der Laͤnge;

sein oberes Ende befand sich so nahe an dem Scheitel des Kessels, daß das

Schaͤumen nur im hoͤchsten Grade darauf wirken konnte; dagegen

befand sich sein unteres Ende so nahe am Boden des Kessels, daß der Wasserstand

selbst dann noch angedeutet wurde, wenn er sehr niedrig war.

Die Stellung der unteren Communication des Eichmaaßes mit dem Kessel zeigte sich

jedoch bald als fehlerhaft; denn sie war der Verlegung oder Verstopfung durch

den sich bildenden Bodensaz ausgesezt. Um diesem Fehler zu steuern, ward an dem

unteren Theile des Eichmaaßes bei x', Fig. 1, ein

Sperrhahn angebracht, durch den in Folge des Drukes des Dampfes im Kessel Wasser

getrieben werden konnte, um auf diese Weise jede Ansammlung von Saz zu

beseitigen. Diese Methode verdient vor jener, bei welcher die obere

Communication mit dem Kessel geschlossen wird, waͤhrend die untere

geoͤffnet bleibt, den Vorzug; denn bei dieser wird der Bodensaz in die

Glasroͤhre getrieben, so daß er sich in dieser anhaͤuft, sie

beschmuzt und mithin nur temporaͤre Huͤlfe geschafft wird. Sollte

die in der Roͤhre angesammelte Substanz nicht durch Oeffnen des Hahnes

beseitigt werden, so koͤnnte man mittelst eines eingefuͤhrten

Drahtes die gehoͤrige Reinigung bewirken.

Die Commission stellte auch einige Versuche uͤber die Methode an, welche

Hr. Thomas Ewbank von New-York Vorschlag

brachte, um das bereits erwaͤhnte Aufschaͤumen zu vermindern oder

zu verhuͤten. Hr. Ewbank machte in dieser

Hinsicht folgende Bemerkungen: „Wenn die Dampfentwikelung in einem

Kessel von Statten geht, und die Maschine nicht arbeitet, so befindet sich

das Wasser Im Kessel, wenn die Feuerzuͤge hinreichend bedekt sind,

beinahe in Ruhe und wahrscheinlich in ebener Flaͤche; sobald man

hingegen den Dampf in den Cylinder treten laͤßt, entsteht ein

Aufsieden des Wassers, in Folge dessen das Wasser bis an die Muͤndung

der Dampfroͤhre emporsteigt. Die Ursache hievon liegt darin, daß bei

jedem Kolbendruke ein Theil des auf das Wasser wirkenden Drukes

ploͤzlich verschwindet. Dem ließe sich, wie mir scheint, dadurch

abhelfen, daß

man die Dampfroͤhre einen oder zwei Zoll in den Kessel hineinreichen,

und dann gegen beide Enden hin in Arme auslaufen ließe, welche sowohl an den

Seiten, als an den Enden mit kleinen Oeffnungen versehen waͤren, wie

dieß aus Fig. 5 ersichtlich ist. Auf diese Weist wuͤrde der Dampf

aus jedem Theile des Kessels gleichmaͤßig entzogen werden, und die

heftige, durch das Hinstroͤmen nach einer einzigen Stelle bedingte

Bewegung waͤre verhuͤtet. Eben so vortheilhaft waͤre

es, wenn man eine derlei Roͤhre an der Oeffnung des

Sicherheitsventiles anbraͤchte; oder wenn man das Ventil an dem einen

Ende der an den Cylinder fuͤhrenden Roͤhre

anbraͤchte.“

„Die Ungenauigkeit, womit das gewoͤhnliche Eichmaaß die wahre

Hoͤhe des Wassers in einem Kessel andeutet, beruht

hauptsaͤchlich auf zwei Ursachen: naͤmlich 1) auf der Bewegung

des Wassers, waͤhrend der Dampf zum Behufe der Speisung der Maschine

dem Kessel entzogen wird, oder waͤhrend er bei dem Sicherheitsventile

entweicht, und 2) auf der Dampfstroͤmung, die beim Oeffnen des

Eichhahnes gegen diesen hin entsteht, und in Folge deren das Wasser, selbst

wenn es fruͤher ruhig war, in Bewegung und Unruhe

geraͤth.“

„Dem lezteren Uebelstande ließe sich dadurch steuern, daß man an dem

innerhalb des Kessels befindlichen Hahnende eine durchloͤcherte

Roͤhre anbraͤchte, wie man sie in Fig. 6 ersieht.

Diese Roͤhre wuͤrde naͤmlich die Concentrirung der

Dampfstroͤmung gegen die Oeffnung des Hahnes verhindern, indem der

Dampf in verschiedenen Richtungen durch die kleinen Oeffnungen dringen

wuͤrde.“

„Fig.

7 zeigt eine Methode, nach welcher ich die oben beruͤhrten

Gebrechen des Eichhahnes beseitigen zu koͤnnen glaube. Der Hahn

fuͤhrt naͤmlich auf die gewoͤhnliche Weise durch das

Kesselende und ist, daselbst angelangt, mit einer senkrechten, an beiden

Enden offenen Roͤhre von 2–3 Zoll im Durchmesser verbunden.

Das untere Ende dieser Roͤhre koͤnnte 4–5 Zoll unter

die Wasserflaͤche reichen; das obere hingegen wird so weit

uͤber diese emporgefuͤhrt, als man es fuͤr geeignet

haͤlt. Wird dieser Hahn geoͤffnet, so kann in der Richtung

seiner Oeffnung keine Stroͤmung entstehen, und das in der

Roͤhre befindliche Wasser, welches mit jenem im Kessel auf gleicher

Hoͤhe stehen wird, wird nicht in Unruhe gerathen.“

Man sehe uͤber die Vorschlaͤge des Hrn. Ewbank das Franklin

Journal

Bd. IX., S. 366, und Bd. X. S. 80. A. d. O.

Um zu erforschen, ob der bei dem Eichhahne ausstroͤmende Schaum, wie Hr.

Ewbank sagt, durch eine Stroͤmung des

Dampfes gegen die Oeffnung des Hahnes hin erzeugt werde, und ob die von ihm

empfohlene Methode auch Abhuͤlfe dagegen schafft, wurden an dem mittleren und unteren

Eichhahne b, c,

Fig. 1,

blechene Roͤhren von 10 3/8 Zoll Laͤnge und 3/8 Zoll im

Durchmesser, in deren jeder sich 79 Loͤcher von 2/100 Zoll im Durchmesser

befanden, angebracht. Wenn man nun bei einem Wasserstande, bei welchem die

Wasserflaͤche beilaͤufig 5/8 Zoll unter dem Hahne c und beinahe 2 4/10 Zoll unter dem Hahne b stand, den untersten Hahn oͤffnete, so trat

bei einem Druke des Dampfes von 2 2/10 Atmosphaͤren nur sehr wenig Wasser

mit Dampf vermengt durch die Oeffnung des Hahnes aus; oͤffnete man den

Hahn b, so trat bei c

Wasser und Dampf aus; schloß man diesen und oͤffnete man dafuͤr

den obersten Hahn a, so stroͤmte weniger

Wasser bei c aus; waren die beiden Haͤhne a und b

geoͤffnet, so war der Wasserausfluß bei c

reichlich. Am Schlusse dieses Versuches zeigte das glaͤserne Eichmaaß,

daß das Wasser im Kessel einen Zoll hoch unter dem untersten Hahne stand.

Bei einem zweiten Versuche, bei welchem das Wasser 1 1/2 Zoll unter dem

unterstell Hahne stand, trat, wenn c

geoͤffnet ward, kein Wasser aus; wurden c und

d geoͤffnet, so trat nur eine sehr

geringe Menge Wasser bei c aus; und wurden a, b und c

geoͤffnet, so vermengte sich etwas weniges Wasser mir dem Dampfe.

Diese Thatsachen mit dem uͤberein, was die Commission uͤber das

Aufschaͤumen beobachtete, welches Statt findet, sobald man an irgend

einem Theile des Kessele eine Oeffnung anbringt. Die große Achtung, welche die

Commission fuͤr Hrn. Ewbank hegt, die

schaͤzbare Mithuͤlfe, die er ihr bei ihren Arbeiten leistete,

bewog sie dessen Idee ausfuͤhrlichen Proben zu unterwerfen.

Bei der dritten Form des Apparates waͤre allerdings das allgemeine

Aufschaͤumen des Wassers so lange vermieden, bis dasselbe aus das Niveau

der untersten Oeffnungen gekommen; allein es wuͤrde dagegen ein

oͤrtliches Aufschaͤumen entstehen, welches der Andeutung des

wahren hydrostatischen Niveaus eben so hinderlich seyn wuͤrde. Diese Form

ist daher in ihrer Leistung dem bereits beschriebenen, an dem Wassereichmaaße

angebrachten Eichhahne gleichzustellen.

Von den Laͤrm erzeugenden Schwimmern.

Die verschiedenen Schwimmer, womit man die Hoͤhe des Wasserstandes in den

Kesseln anzudeuten suchte, sind hinreichend bekannt. In Amerika kamen diese

Vorrichtungen jedoch nie in Gunst; besonders eignen sie sich nicht fuͤr

die Hochdrukdampfkessel: und zwar wegen der in diesen Statt findenden Bewegung.

Gegen die Stopfbuͤchse, deren man sich gewoͤhnlich bedient, um die

Zeigerstange des Schwimmers oben durch den Kessel zu fuͤhren, lassen sich

mehrere Einwendungen machen, und um diesen abzuhelfen, wurden bereits auch schon mehrere

Vorschlaͤge gemacht. Der von Hrn. Thomas Ewbank in dieser Hinsicht empfohlene ApparatMan findet diesen Apparat im Franklin Journal

Bd. XVI. beschrieben. A. d. O. ist sehr sinnreich, und erprobte sich auch, wie der Erfinder versichert,

an einem kleinen Dampfkessel, in welchem Dampf erzeugt wird, dessen Druk gegen 5

Atmosphaͤren betraͤgt. Der der Commission zu Gebot stehende Kessel

ließ jedoch nicht leicht eine geeignete Probe mit diesem Schwimmer zu.

Ein Schwimmer, der durch Entweichen von Dampf Laͤrm verursacht, war der

Gegenstand einiger weniger Versuche, und entsprach, so weit diese Versuche

reichten, gut; durch laͤngeren Gebrauch allein laͤßt sich jedoch

bestimmen, in wie weit dieser Apparat geneigt ist, in Unordnung zu gerathen oder

nicht. Man sieht diesen Schwimmer aus Fig. 4. Der aus

solidem Metalle bestehenden Pyramide a ist durch das

Gegengewicht b, welches sich um den

Stuͤzpunkt c bewegt, Schwimmkraft gegeben.

Der ganze Apparat ist am Scheitel des Kessels mittelst der Schraube d und der Schraubenmutter e so angebracht, daß sich die arbeitenden Theile gaͤnzlich

innerhalb des Kessels befinden. Wenn das Wasser auf der geeigneten Hoͤhe

f, g steht, so befinden sich die Schultern h, i in derselben horizontalen Linie, und die beiden

Scheiben k, l, die von zwei aus der Zeichnung

ersichtlichen Federn gegen die Schultern gedruͤkt werden, verschließen

die Oeffnungen k, m und l,

n, welche, wenn sie offen sind. Dampf aus dem Kessel entweichen lassen.

Sollte das Wasser unter das geeignete Niveau sinken, und dadurch das

Gleichgewicht der Pyramide a gestoͤrt werden,

so wuͤrde die Schulter i gegen die Scheibe

l druͤken, sie von der Oeffnung, an die

sie schloß, entfernen, und Dampf durch l, n

austreten lassen. Sollte das Wasser hingegen zu hoch steigen, so wuͤrde

der Dampf durch k, m austreten. Die Kraft der

Federn, wodurch diese Oeffnungen verschlossen werden, muß demnach in

gehoͤrigem Verhaͤltnisse stehen, indem hievon die Empfindlichkeit

des Apparates abhaͤngt. Die uͤbrigen Details des Apparates

erhellen deutlich genug aus der Abbildung.In der Zeichnung treten die beiden Schultern h,

i nicht weit genug hervor; sie sollten weiter uͤber die

Scheiben zu liegen kommen, damit sie weder durch ein Herabsinken, noch

durch ein Steigen des Wassers von den Scheiben befreit werden

koͤnnen. A. d. O.

Die Quantitaͤt Dampf, welche bei der kleinen Oeffnung l, n entweicht, wuͤrde hinreichen, um

Laͤrm zu machen, ohne daß dabei die Speisung des Kessels mit Wasser

materiell vermindert wuͤrde. Der Schwimmer, dessen sich die Commission

bediente, war fuͤr eine Veraͤnderung von weniger als 3/10 Zoll im

Wasserstande empfindlich; man haͤtte ihm eine noch groͤßere

Empfindlichkeit geben koͤnnen, wenn man die zwischen den beiden Schultern

befindliche Breite so vermehrt haͤtte, daß sie mit den Scheiben in

Beruͤhrung gekommen waͤre.

Von der Wirkung des Aufschaͤumens auf die

Elasticitaͤt des im Kessel befindlichen Dampfes.

Wenn eine Oeffnung in dem Kessel gemacht wird, wird hiedurch die

Elasticitaͤt oder Spannkraft des innerhalb befindlichen Dampfes dadurch,

daß dieser Dampf entweichen kann, vermindert werden; oder wird das Wasser,

welches durch das hiedurch bedingte Aufschaͤumen gegen die erhizten

Kesselwaͤnde geschleudert wird, so rasch in Dampf verwandelt werden, daß

hiedurch die Elasticitaͤt des Dampfes noch erhoͤht wird? Die

Beantwortung dieser von so vielen Umstaͤnden abhaͤngigen Frage ist

offenbar sehr schwierig. Es war jedoch zu erwarten, daß ein kleiner Kessel

hinreichende Mittel zur Ergruͤndung derselben abgeben duͤrfte,

indem man die Oeffnungen leicht so abaͤndern konnte, daß sie

verhaͤltnißmaͤßig klein oder sehr groß wurden. Der Kessel, welcher

der Commission zu Gebot stand, war uͤberdieß so angebracht, daß seine

Waͤnde sehr schnell erhizt werden konnten; es waren mithin alle

Bedingungen vorhanden, die der Erhoͤhung der Elasticitaͤt des

Dampfes durch Bewirkung eines Aufschaͤumens im Kessel guͤnstig

waren.

Arago sagt in seinen Abhandlungen uͤber die

Explosionen der Dampfkessel, daß die HH. Tabareau und

Rey in Lyon gefunden haͤtten, daß das

Sicherheitsventil beim Oeffnen eines großen Sperrhahnes, welcher mit einem

kleinen Hochdrukdampfkessel in Verbindung stand, emporgehoben wurde, was eine

Zunahme des Drukes im Kessel andeutete. Der Kessel befand sich hiebei ganz nakt

uͤber einem Holzkohlenfeuer, und jener Theil, der kein Wasser enthielt,

war mit der Flamme umgeben. Die von den HH. Arago und

Dulong in Paris angestellten Versuche, die jedoch

nicht unter denselben Umstaͤnden vorgenommen wurden, wie der Versuch in

Lyon, fuͤhrten immer zu einem entgegengesezten Resultate; denn das

Oeffnen des Ventiles war immer mit einer Verminderung der Elasticitaͤt

des Dampfes im Kessel verbunden.

Um diesen Versuch zu wiederholen, ward unter dem Kessel ein starkes Feuer

aufgezuͤndet, und nachdem das Wasser so gefallen war, daß es nur mehr

drei Zoll uͤber der untersten Wasserlinie stand, wurde zum Versuche

geschritten. Der Druk im Kessel betrug gegen 3 1/3 Atmosphaͤren. Es wurde

zuerst ein Sperrhahn von 0,03 Quadratzoll Flaͤchenraum oder von 1/10960

des Flaͤchenraumes der Wasseroberflaͤche geoͤffnet, und

dieser gab per Secunde bei einem Druke von 3 1/2

Atmosphaͤren beilaͤufig 409 Kubikzoll Wasserdampf. Hierauf wurde

das Sicherheitsventil entweder ganz oder zum Theil geoͤffnet; im ersten

Falle hatte die Oeffnung 0,208 Quadratzoll oder 1/1050 der Oberflaͤche

des Wassers, so daß bei einem Druke von 3 1/2, Atmosphaͤren in einer

Secunde ein beinahe 9 Mal groͤßeres Volumen Dampf, als in der Dampfkammer

enthalten ist, ausstroͤmen konnte. Da der Wasserstand bei dem durch die

Versuche erzeugten Verluste fiel, so wurde der Dampf bald uͤberhizt; auch

nahm die Hize des Eisens des Kessels von der Wasserlinie bis uͤber den

dritten Theil der Entfernung von der untersten Linie bis zur Mitte der convexen

Oberflaͤche hinaus zu beiden Seiten der Wasserlinie zu, bis das Eisen zum

Rothgluͤhen kam, und also die Temperatur des Maximums der Verdampfung

fuͤr das durch Aufschaͤumen gegen das Eisen geschleuderte Wasser

uͤberschritten hatte. Die Versuche wurden in Zwischenraͤumen so

lange fortgesezt, bis alles Wasser verdampft war; endlich wurden, nachdem der

Boden des Kessels groͤßten Theils zum Rothgluͤhen gekommen, kleine

Quantitaͤten Wasser in denselben eingesprizt.

Die hier angehaͤngte Tabelle uͤber diese Versuche zeigt, daß die

Elasticitaͤt des Dampfes hiebei jedes Mal abnahm und durch ein Fallen des

Queksilbers im Manometer angedeutet wurde. Der Duck wechselte bei dem ersteren

Theile der Versuche von 3 1/2 bis zu 8 Atmosphaͤren. Die erste Columne

der Tabelle enthaͤlt Bemerkungen uͤber das Niveau des Wassers im

Kessel; die zweite gibt an, welche Oeffnung am Kessel gemacht wurde; die dritte

enthaͤlt die Temperaturen, so wie sie von dem Thermometer M, Fig. 1, welcher

beinahe bis auf den Boden des Kessels hinabreichte, abgegeben wurden; die vierte

gibt die Hoͤhe des Manometers unmittelbar vor dem Oeffnen; die

fuͤnfte zeigt den Stand derselben Instrumente unmittelbar nach dem

Oeffnen, ausgenommen in der sechsten Columne (in welcher Bemerkungen

uͤber die Wirkung auf den Manometer enthalten sind), ist das Gegentheil

bemerkt; die siebente Columne endlich ist verschiedenen Bemerkungen gewidmet.

Der Thermometer zeigte zuerst die Temperatur des Wassers dann jene des

uͤberhizten Dampfes an, und ward endlich von der dem Boden des Kessels

entstroͤmenden Hize abhaͤngig.

Textabbildung Bd. 61, S. 345

Hohe des Manometers;

Bemerkungen uͤber die Tiefe des Wassers; Beschaffenheit der Oeffnung;

Temperatur nach Fahrenheit; Vorher In Zollen; Nachher In Zollen; Bemerkungen

uͤber das Sinken des Manometers; Zoll; Zoll beinahe; Eichhahn;

Sicherheitsventil; Sperrhahn; Sicherheitsventil Eichhahn; Sehr rasches

Fallen Unmittelbares Fallen; Fallen in 1/2 Sec. Fallen in 2 Secund.; Fallen;

Ploͤtzliches Fallen; Temperatur der Luft im Eichmaaße 80°; Ein

Druk, welcher 18,6 Zollen oder 3 1/2 Atmosphaͤren entsprach; Ein Druk

entsprechend 21,3 Zollen oder 5 1/2 Atmosphaͤren; Von 8 1/8 bis zu 5

Atmosphaͤren; Der Dampf uͤberhizt; die Temperatur des Bodens

rasch steigend; Das Wasser war erschoͤpft, und es wurde davon

nachgetragen; Der Thermometer stieg bis auf 600°

II. Wiederholung der Versuche Klaproth's

uͤber die Umwandlung des Wassers in Dampf durch stark erhiztes Metall;

und Anstellung anderer Versuche, um zu zeigen, ob unter irgend welchen

Umstaͤnden stark erhiztes Metall ploͤzlich große

Quantitaͤten Dampfes von großer Elasticitaͤt erzeugen

kann.

Der erste Theil dieser Frage bezieht sich auf Wiederholung und Ausdehnung der

Versuche Klaproth's; der zweite Theil bezieht sich zwar

gleichfalls auf dieselben, konnte jedoch auch direct und abgesehen von den zur

Beantwortung des ersten Theiles erforderlichen Methoden eroͤrtert werden. Man

hat behauptet, daß, da das Metall des Kessels uͤber jene Temperatur erhizt

worden ist, bei welcher die rascheste Dampfentwikelung Statt findet, eine Erzeugung

von hoͤchst

elastischem Dampfe unter diesen Umstaͤnden unmoͤglich zu

erklaͤren sey. Die Commission macht daher die Erzeugung von Hochdrukdampf

(high steam) durch stark erhiztes Metall zum

Gegenstande eines directen Versuches, und zwar unter Umstaͤnden, die jenen

eines Kessels, an welchem einige Theile, wie z.B. die Waͤnde oder die inneren

Feuerzuͤge, dadurch, daß sie nicht mit Wasser in Beruͤhrung standen,

uͤbermaͤßig erhizt wurden, so nahe als moͤglich kamen.

Es wurde in den auf die beschriebene Weise zum Versuche hergerichteten Kessel eine

kleine Quantitaͤt Wasser gebracht und durch Sieden verdampft; da hierauf die

Hize noch laͤnger einwirkte, so stieg die Temperatur des Kesselbodens

allmaͤhlich. Bei verschiedenen Temperaturen des Kesselbodens ward dann Wasser

mittelst der Drukpumpe eingetrieben, und die Wirkung, welche eine bestimmte

Quantitaͤt davon auf den Manometer hervorbrachte, notirt. Die Temperatur des

erzeugten Dampfes ward mittelst eines Thermometers gemessen, der in einer

Hoͤhe von 2/3 des Kesseldurchmessers uͤber dem Kesselboden horizontal

durch das Hintere Kesselende g, Fig. 1, eingesezt war; ein

zweiter horizontaler Thermometer, der so nahe am Boden des Kessels angebracht worden

ist, als es der Reifen des Kessels gestattete, deutete an, ob die Hize im Steigen

oder im Fallen war, und wurde deßhalb zu diesem Behufe notirt. In beiden Fenstern

befanden sich Glaser von 3/8 Zoll Dike und ohne Querstalls gen. Das eingesprizte

Wasser hatte 70° F. Der Lauf desselben konnte, nachdem der Boden des Kessels

zum Rothgluͤhen gekommen war, deutlich durch das Glasfenster d beobachtet werden. Es ward durch die Gewalt der Pumpe

beinahe bis zu dem Heiz-Ende getrieben; und da der Kessel gegen das Hintere

Ende etwas geneigt war, so floß das Wasser in einer oder mehreren dunklen Massen,

die oͤfter ihre Gestalt veraͤnderten und stark bewegt wurden, in der

mittleren Linie oder gegen die Seitenwaͤnde hinauf gedraͤngt, hinab;

es verschwand gewoͤhnlich an dem Hinteren Ende, obschon einzelne Theile davon

von Bodensazstuͤkchen zufaͤllig zuruͤkgehalten wurden und an

diesen verschwanden.

Folgende Tabelle enthaͤlt die Resultate der am zweiten Tage in dieser Hinsicht

angestellten Versuche, welche sich mit einem heftigen Hinaussprengen des Glases an

dem vorderen Kesselende endigten. Die erste Columne gibt die Hoͤhen des

unteren Thermometers, so wie sie von einem an dem Hinteren Kesselende aufgestellten

Beobachter notirt wurden; die zweite deutet den Zustand an, in welchem sich der

Kesselboden vor dem Einsprizen des Wassers zeigte. Den Manometer ließ man bis auf

eine den Druk einer Atmosphaͤre andeutende Hoͤhe fallen, bevor man der

Pumpe jene Hube machen ließ, welche die in der dritten Columne enthaltenen Wassermengen

lieferten. Die in der vierten Columne aufgezeichneten Angaben wurden nach dem

Manometer von demselben Beobachter, der das Wasser eintrieb, notirt. Die erste

Wirkung ward durch das Hintere Fenster D, Fig. 3,

beobachtet, und die Temperatur des erzeugten Dampfes, welche man in der

fuͤnften Columne findet, notirt, bevor noch der Manometer zu fallen begann.

Da bei allen diesen Versuchen die Dampfentwikelung rasch von Statten ging, und nur

der Totaleffect in Anschlag kam, so wurde die Zeit nur in so fern

beruͤksichtigt, als es noͤthig war, um zu beweisen, daß die zur

Verdampfung erforderliche Zeit wegen verschiedener, von der Temperatur

unabhaͤngiger Umstaͤnde sehr wandelbar, und das Maximum der Wirkung

stets in 4 bis 5 Minuten vollbracht war.

Temperaturin der Naͤhedes

Bodens.

Aussehen desKesselbodens.

Eingespriztes Wasser in

Unzen.(Fluͤssigkeitsmaaß)

Durch die Einsprizung erzeugter

Druk in

Atmosphaͤren.

Temperatur desdurch die

Einsprizung erzeugten Dampfes.

306 F.

Schwarz

2

3,3

336

F.

–

–

3,4

340

330

–

–

3,3

356

Theilweise roth.

–

3,7

362

348

Rothgluͤhend.

–

3,7

376

–

3

4,2

–

5

1/2

8,2

384

–

5

1/2

8,2

388

418

–

7

1/2

8,7

424

428

–

10

9,8

448

448

–

–

12,0?

516

Bei dem lezten Versuche ward das Glasfenster mit einem ploͤzlichen lauten

Knalle, von der Heftigkeit eines Schusses aus einer Muskete, zertruͤmmert;

die Glasstuͤke, die von dem in der Mitte der Platte entstandenen Loche

herruͤhrten, wurden durch ein beilaͤufig drei Fuß weit vom Kessel

entferntes Glasfenster geschleudert, und konnten nicht aufgefunden werden. Der

fuͤr diesen Versuch angenommene Druk von 12 Atmosphaͤren ist nur ein

approximativer, da das Glas in dem Augenblike brach, in welchem der Manometer

beobachtet werden sollte; die Berechnung geschah nach dem unmittelbar nach dem

Bruche beobachteten Queksilberstande, der jedoch fruͤher wahrscheinlich etwas

hoͤher gewesen seyn duͤrfte, da das Fallen ploͤzlich erfolgte.

Hier wurde also durch das Einsprizen von Wasser auf rothgluͤhendes Eisen

explodirender Dampf erzeugt, und zwar innerhalb einer Zeit, die nicht uͤber

eine oder hoͤchstens zwei Minuten betrug, da die zwischen dem lezten

Pumpenhube und der Explosion verstrichene Zeit nicht genuͤgte, um die Hoͤhe des

Manometers zu nehmen.

Vergleicht man die Temperatur des bei diesen Versuchen erzeugten Dampfes mit dem

beobachteten Druke, so wird man finden, daß bei keinem derselben so viel Wasser

eingetrieben wurde als noͤthig gewesen waͤre, um dem Dampfe auch nur

entfernt eine seiner Temperatur entsprechende Dichtheit zu geben. 336° F.

z.B. sollten einen Druk von beinahe 7 3/4 Atmosphaͤren geben, waͤhrend

nur ein solcher von 3, 3 Atmosphaͤren beobachtet wurde; bei 388°

haͤtte ein Druk von mehr als 14 anstatt der beobachteten 8,2, und bei

448° ein Druk von 27 1/2 anstatt der beobachteten 10 Atmosphaͤren

Statt finden sollen. Die Heftigkeit der Wirkung ward demnach nicht so weil

getrieben, als es haͤtte seyn koͤnnen, wenn das Metall so weit

abgekuͤhlt worden waͤre, als es zur Erzielung der groͤßten

Wirkung noͤthig ist; dessen ungeachtet wurde aber der Druk innerhalb zwei

Minuten von einer bis auf 12 Atmosphaͤren gesteigert.

Das Steigen der Temperatur in der erstell Columne beweist, daß das Metall durch das

aufeinander folgende Einsprizen von Wasser nicht bis zu jenem Punkte, bei welchem

das Maximum der Verdampfung von Starten geht, abgekuͤhlt wurde; sondern daß

die angegebenen Resultate mit einem bis zum Rothgluͤhen erhizten Metalle

erzielt wurden. Perkins stellte einige den unseliger,

aͤhnliche Versuche an; da jedoch in dem Gefaͤße, in welches hiebei

erhiztes Wasser eingetrieben wurde, uͤberhizter Dampf enthalten war, so wurde

damals diesem das erlangte Resultat zugeschrieben. Diese Ansicht soll spaͤter

gepruͤft werden; hier nur die Bemerkung, daß bei dem Beginnen eines jeden

unserer Versuche diese angebliche Ursache und in hoͤchst geringem Grade

vorhanden war.

Von den Resultaten der Wiederholung und Erweiterung der Klaproth'schen Versuche, womit sich die Commission besondere Muͤhe

gab, soll in einem spaͤteren Abschnitte dieses Berichtes die Sprache

seyn.

III. Kann stark erhizter, aber

ungesaͤttigter Dampf durch Einsprizung von Wasser in denselben Dampf von

hoher Elasticitaͤt erzeugen?

Die Voraussezung, daß Wasser, welches in heißen ungesaͤttigten Dampf

eingetrieben wird, ploͤzlich in Dampf von hohem Elasticitaͤtsgrade

verwandelt wild, bildet die Basis der von Perkins

uͤber die Explosionen der Dampfkessel angestellten Theorie: einer Theorie,

die viele Anhaͤnger fand, und welche, obschon mit den aus

festbegruͤndeten Gesezen der Waͤrme gezogenen Folgerungen im

Widerspruche stehend,

doch noch fortwaͤhrend ihre Vertheidiger hat. Die Commission hielt es demnach

fuͤr geeignet in dieser Hinsicht einen directen Versuch anzustellen, um

dadurch zu ermitteln: ob es irgend welche Umstaͤnde gebe, die in dieser

Theorie nicht umfaßt sind; ob saͤmmtliche Umstaͤnde gehoͤrig

erwogen wurden, und ob die aus der Anwendung der Geseze uͤber die

Waͤrme gezogenen Schluͤsse bestaͤtiget werden koͤnnen.

Da die Commission auf diesen Theil ihrer Untersuchung keine großen Kosten wenden

wollte, so waren ihre Versuche hier muͤhseliger, als bei irgend einem anderen

Theile ihrer Aufgabe. Um sich ungesaͤttigten Dampf zu verschaffen, brachte

sie folgende Mittel in Anwendung. Es wurde an dem oberen Theile des Kessels eine

Lage Baksteine entfernt, so daß beinahe die Haͤlfte der Convexitaͤt

des Kessels bis zu 5 Zoll vom Scheitel frei lag; dann wurde auf den Seiten des

Kessels mit losen Baksteinen ein Heizraum erbaut, der den Scheitel des Kessels zum

Boden hatte, waͤhrend seine Seitenwaͤnde aus diesen Baksteinen

bestanden. Ein Dekel aus Eisenblech, der oben auf angebracht wurde, diente zur

Befoͤrderung des Zuges und zur Ableitung eines großen Theiles der aus den

Holzkohlen (deren wir uns hier als Brennmaterial bedienten) entwikelten

schaͤdlichen Gase. Der Apparat mit den schmelzbaren Platten ward vom Kessel

abgenommen und das Sicherheitsventil mit einem Bleche umgeben, damit die Kohle nicht

mit dem Ventile in Beruͤhrung kam. Der Kessel wurde zur Haͤlfte mit

Wasser gefuͤllt und von Unten geheizt, so daß das Wasser eine beliebige

Temperatur bekam, und daß die obere Haͤlfte mit Dampf von einer dieser

Temperatur entsprechenden und von dem Manometer angedeuteten Elasticitaͤt

erfuͤllt wurde. Wenn hierauf auch uͤber dem Kessel Feuer

angezuͤndet wurde, so wurde hiedurch das Metall der oberen

Kesselhaͤlfte erhizt, und die Hize von diesem auf den Dampf

uͤbertragen, wodurch lezterer uͤberhizt wurde. Um die Temperatur,

welche der Dampf auf diese Weise erlangte, so wie auch die Temperatur des unterhalb

befindlichen Wassers zu messen, wurden Thermometer in die bereits beschriebenen

Roͤhren eingesezt, und das Queksilber aus lezteren so weit entfernt, daß nur

die Thermometerkugeln damit umgeben waren. Dieß geschah deßhalb, damit die

Thermometer so genau als moͤglich die Temperatur des Dampfes, der die

kuͤrzere Roͤhre umgab, und jene des Wassers, in welches die

laͤngere Roͤhre untertauchte, angaben. Die Scalen wurden eben deßwegen

auch gegen die Einwirkung des Feuers geschuͤzt, indem man sie in einiger

Entfernung mit Weißblech umgab; sie bestanden aus gut ausgetroknetem Buchsholze.

Correctionen wurden hiebei nicht fuͤr noͤthig erachtet, indem selbst

Irrthuͤmer von ein Paar Temperaturgraden nicht wesentlich auf die Resultate

einwirken konnten.

Bei den lezten Versuchen bediente man sich jedoch der Thermometer mit metallenen

Scalen, welche mit Wasser umgeben waren. Der zum Einsprizen des Wassers bestimmte

Apparat bestand aus einer Roͤhre, welche an dem am Hinteren Kesselende

befindlichen Sperrhahne v

Fig. 1

befestigt wurde, und mit der Drukpumpe communicirte; sie endigte sich in ein

Kugelsegment, in welchem 14 Loͤcher von der Groͤße einer Steknadel,

durch die das Wasser getrieben ward, angebracht waren. Bei einer vorlaͤufigen

Untersuchung ergab sich, daß der aus dem obersten Loche getriebene kleine

Wasserstrahl in der Nahe des Sicherheitsventiles auf den Scheitel des Kessels traf;

daß zwei oder drei Strahle auf das vordere und eben so viele auf das Hintere

Kesselende trafen, und daß die uͤbrigen in einer schiefen und sehr wirksamen

Richtung durch die Dampfkammer fuͤhrten. Die Wirkung der zuerst besprochenen

Oeffnungen, aus denen das Wasser gegen den Scheitel und die Kesselenden sprizte,

wuͤrde, wenn das Wasser nicht von dem Dampfe aufgenommen wurde, die Versuche

eher einiger Maßen beeintraͤchtigt haben. Mit diesen Oeffnungen wurden an den

ersten Tagen die Versuche angestellt; die Hize des Dampfes konnte jedoch bei den

getroffenen Einrichtungen nicht hoͤher als bis auf 484° getrieben

werden. Da die beim Experimentiren befolgte Methode dieselbe war, wie die

spaͤter in Anwendung gebrachte, so kann sie gleich hier angedeutet werden.

Nachdem naͤmlich das Feuer unter dem Kessel aufgezuͤndet worden ist,

ward das Wasser bis auf eine Temperatur erhizt, welche einem Druse von 1 1/2 bis 2

1/2 Atmosphaͤren entsprach; dann wurde ein Theil der Kohlen oben auf den

Kessel geschafft und dafuͤr unterhalb frisch geheizt, wobei die Wirkung der

von Oben angebrachten Hize bald an dem im Dampfe befindlichen Thermometer und am

Manometer bemerkbar wurde. Wenn die Temperatur des Dampfes jene des Wassers in

hinreichendem Maße uͤberstieg, so ward dann die Einsprizung von Wasser

begonnen, und dabei die Einsprizungsroͤhre mit nassen Schwammen und derlei

Tuͤchern sorgfaͤltig kuͤhl erhalten. Der Stand der Thermometer

im Wasser und im Dampf wurde sowohl vor als nach der Einsprizung notirt; ein zweiter

Beobachter, der die zur Einsprizung noͤthigen Pumpenhube bewirkte, notirte

die Angaben des Manometers, und am Schlusse des Versuches auch die Quantitaͤt

des verbrauchten Wassers. Die Temperatur der Luft im Manometer ward von Zeit zu Zeit

notirt. Die Oeffnungen in den beiden Kesselenden waren mit Metallplatten

verschlossen, damit nichts hindurchsikern konnte.

Am zweiten Tage wurden sechs von den kleinen Einsprizloͤchern verstopft, um

dadurch der oben angedeuteten Quelle von Irrthuͤmern zu begegnen. Der Dampf erreichte

eine Temperatur von 440°, und bei und unter dieser wurden die Versuche

vorgenommen. Die am ersten und zweiten Tage erzielten Resultate stimmten, die

Verschiedenheit der Umstaͤnde, unter denen sie Statt fanden, in Anschlag

gebracht, so vollkommen mit dem am Ende angestellten Versuche, bei welchem eine

entsprechende Temperatur in dem uͤberhizten Dampfe erlangt wurde,

uͤberein, daß es nicht noͤthig ist, in ein Detail derselben

einzugehen.

Da die Quantitaͤt des bei allen diesen Versuchen eingesprizten Wassers gering

war, so ward es fuͤr passend erachtet, sie zur Erzielung mehr ausgesprochener

Wirkungen zu erhoͤhen; dieß geschah, indem das durchloͤcherte Ende der

Roͤhre abgenommen wurde, so daß bei jedem Hube der ganze Inhalt der Pumpe

eingetrieben ward, welcher ungefaͤhr eine halbe Unze Fluͤssigkeitsmaaß

betragen mochte. Ein Erwaͤrmen des Injectionswassers war nicht

noͤthig, indem die Hize, welche erforderlich war, um das Wasser von der

Temperatur der Versuche bis zum Siedpunkte zu bringen, nur einen kleinen Theil jener

Hize ausmachte, die zur Verwandlung desselben in Dampf erforderlich war.

Bei den am lezten Tage angestellten Versuchen wurde der Scheitel des Kessels so stark

und so lange erhizt, daß der Thermometer im Wasser im Laufe der Versuche aus

Gruͤnden, welche angegeben werden sollen, in Hinsicht auf Angabe der

Temperatur des Wassers beinahe unnuͤz wurde. Folgende Tabelle enthaͤlt

die Resultate dieser Versuche. Ihre erste Columne gibt die Temperaturen des

uͤberhizten Dampfes vor der Einsprizung; die zweite gibt dieselbe nach

geschehener Einsprizung: dieser Vergleich ward angestellt, um zu ermitteln, ob die

Hize groß genug war, um jene, die beim Verdampfen des eingesprizten Wassers

verbraucht worden ist, zu ersezen. Die dritte Columne deutet die Quantitaͤt

des eingesprizten Wassers an; aus der vierten erhellt die Hoͤhe des

Manometers, und aus der fuͤnften jene nach dem Versuche; die sechste gibt die

Temperatur des Manometers an; die siebente und achte endlich den Druk in

Atmosphaͤren nach dem Stande des Manometers und der Temperatur in demselben

vor und nach jedem Versuche berechnet. Die Temperatur der Thermometerscalen blieb

unberuͤksichtigt, da der groͤßte Wechsel in derselben nur von 86 bis

96° betrug. Der erste Versuch soll nur die Temperatur andeuten, welche das

Wasser im Kessel erlangte, ehe die lange fortgesezte Hize einen merklichen Einfluß

auf die Angaben des Thermometers uͤbte.

Textabbildung Bd. 61, S. 352

Termometerstand im Dampfe; Vor dem

Versuche; Nach dem Versuche; Eingesprizte Unzen Wasser; Hoͤhe des

Manometers in Zollen; Temperatur der Luft; Hoͤhe des Manometers in

Atmospaͤhren; Bemerkungen; Es wurde zum Vergleiche kein Wasser

eingesprizt; Das Wasser im Kessel hatte 318° F.; Der Manometer blieb

unveraͤndert; Der Manometer fiel etwas, stieg aber dann wieder auf seine

fruͤhere Hoͤhe; Der Manometer stieg sogleich wieder auf 21,90; Das

Fallen betrug beinahe 0,2 Zoll; Bemerkung; 533° ist nach Argao und

Dulong's Formel die Temperatur gesaͤttigten Dampfes von mehr als 60

Atmosphaͤren

Am Schlusse dieser Versuche befand sich das Metall an mehreren Stellen in einer

Temperatur, welche von einer am Tage sichtbaren Rothgluͤhhize nicht sehr fern

war.

Bei diesen Versuchen war die Lage der Dinge gerade so wie an einem Kessel, welcher

theilweise uͤbermaͤßig erhizt worden ist; denn der uͤberhizte

Dampf und das erhizte Metall waren bereit ihre Hize abzugeben und auf diese Weise

das zu ersezen, was bei der Umwandlung des eingesprizten Wassers in Dampf absorbirt

wurde. Dieser leztere Umstand bedingt eine Verschiedenheit zwischen diesem Falle und

jenem, der den theoretischen Folgerungen, auf welche sich die Frage bezieht, zum

Grunde lag. Die groͤßere oder geringere Intensitaͤt der von dem

Scheitel und den Seitenwaͤnden des Kessels abgegebenen Waͤrme mußte

nothwendig die Wirkungen, welche auf die Einsprizung irgend einer bestimmten

Quantitaͤt Wasser beobachtet wurden, modificiren; man ersieht dieß aus den in

der Tabelle angegebenen Zahlen; denn, obschon sich bei zwei auf einander folgenden

Versuchen auf die Einsprizung einer groͤßeren Quantitaͤt Wasser ein

groͤßeres Fallen des Manometers zeigte, so ist dieß doch bei anderen weiteren

Versuchen nicht der Fall gewesen. Man ersieht aus diesen Versuchen, daß in keinem

Falle durch das Einsprizen von Wasser in heißen ungesaͤttigten Dampf eine

Zunahme der Elasticitaͤt, wohl aber das Gegentheil Statt fand, und daß im

Allgemeinen die Verminderung der Elasticitaͤt um so groͤßer war, je

groͤßer die Quantitaͤt des eingesprizten Wassers war. Die

Quantitaͤt des eingesprizten Wassers betrug von 3,5 bis zu 24,3 Kubikzoll.

Das unmittelbare Steigen des Manometers nach jedem Versuche zeigt, wie rasch die

Kesselwaͤnde an den im Kessel befindlichen Dampf Waͤrme abgaben.

Daß der Dampf mit Waͤrmestoff uͤberladen war, ergibt sich aus einer