| Titel: | Verbesserungen im Zurichten und Appretiren wollener und anderer Zeuge, worauf sich James Walton, Friseur von Sowerby Bridge in der Grafschaft York, am 23. Okt. 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 61, Jahrgang 1836, Nr. LXXII., S. 382 |

| Download: | XML |

LXXII.

Verbesserungen im Zurichten und Appretiren

wollener und anderer Zeuge, worauf sich James Walton, Friseur von Sowerby Bridge in der

Grafschaft York, am 23. Okt. 1835 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Julius

1836, S. 5.

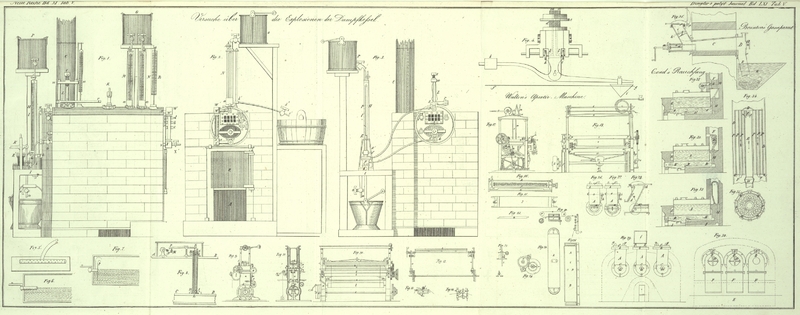

Mit Abbildung auf Tab.

V.

Walton's Verbesserungen im Appretiren wollener Zeuge.

Meine Erfindung beruht 1) darauf, daß ich dem Bette oder Lager, uͤber welches

der Zeug beim Scheelen laͤuft, eine excentrische Bewegung gebe; und 2)

darauf, daß ich einem glatten oder ebenen Theile einer Maschine, worin wollene oder

andere Tuͤcher gepreßt werden, eine excentrische oder eine andere constant

bleibende Bewegung mittheile, um das Tuch auf seinem Durchgange durch die Maschine

glatt zu pressen und dadurch den Appret zu erleichtern und zu vervollkommnen.

Fig. 9 zeigt

die auf den ersten Theil meiner Erfindung bezuͤgliche Maschinerie vom Ende

her; Fig. 10

zeigt dieselbe von der Fronte; Fig. 11 ist ein

Querdurchschnitt, und Fig. 12 ein

Laͤngendurchschnitt durch das Lager, auf welchem das Tuch geschoren wird, und

dem, wie weiter unten gezeigt werden soll, eine excentrische Bewegung mitgetheilt

wird, damit jeder Theil der Oberflaͤche des Tuches waͤhrend des

Scheerens, indem er der dem Bette mitgetheilten Bewegung theilhaftig wird, immer

wieder unter andere Theile des Scheerapparates gebracht werde, anstatt daß das Tuch

bestaͤndig gerade durch den Apparat laͤuft, wobei die rotirenden

Scheermesser immer nur ein einziges Mal auf jeden einzelnen Theil des Tuches wirken

koͤnnen.

Fig. 13 ist

ein Querdurchschnitt des Lagers und der Scheeren oder der rotirenden

Schneidinstrumente mitsammt dem fixirten Blatte, gegen welches sich leztere bewegen.

Fig. 14

zeigt ebendiese Theile vom Ende her gesehen.

Fig. 15 ist

ein Grundriß des Lagers, welcher aus einem Rahmen besteht, dessen obere

Flaͤche mit Pluͤsch oder mit einem anderen geeigneten, flach

daruͤber gespannten Zeuge uͤberzogen ist. Aus dieser Figur und aus

Fig. 12

erhellt die Art und Weise, auf welche dem Lager die verlangte Bewegung mitgetheilt

wird, am deutlichsten.

Fig. 16 ist

ein Grundriß der rotirenden Scheerinstrumente und der damit verbundenen Theile,

welche den gewoͤhnlich gebraͤuchlichen aͤhnlich sind, und zu

deren Erlaͤuterung daher auch nur wenig beizufuͤgen ist.

a, a, ist das Gestell der Maschine. b, b eine fixe und eine lose, an der Hauptwelle c aufgezogene Rolle; die Welle laͤuft mit ihren

beiden Enden in entsprechenden Zapfenlagern in dem Gestelle der Maschine. d ist eine an ebendieser Welle befindliche Rolle, die

mittelst eines uͤber sie gezogenen Laufbandes die Bewegung an jene Rolle

fortpflanzt, die an der Welle der rotirenden Scheerinstrumente angebracht ist. e, e sind Rollen, die gleichfalls an der Welle c laufen, und die durch Laufbaͤnder die an den

Wellen der Zieh- und Aufrauhwalzen befindlichen Rollen umtreiben. f ist die Walze, die zum Aufrauhen des Tuches dient,

bevor dasselbe unter die Scheeren gelangt, und welche zu diesem Behufe mit Karden,

Metallspizen oder anderen dazu dienlichen bekannten Vorrichtungen ausgestattet ist.

g ist ein Zahnrad, welches zum Umtreiben der

Ziehwalzen h dient. i der

Scheercylinder mit den spiralfoͤrmigen Scheerenblaͤttern; j das Bodenblatt (ledger-blade); k der Rahmen, worin die

Scheerinstrumente aufgezogen sind, und l

Tragsaͤulen fuͤr denselben, m sind

Verbindungsstangen; n Kurbeln, die an der starken Welle

o befestigt sind, p ist

ein Hebel, der zum Emporheben des schneidenden Theiles diene; q eine Stellschraube zur Regulirung der Entfernung zwischen dem

Bodenblatte und dem Lager; s ein Aufhaͤlter,

womit der schneidende Theil des Lagers angehalten wird, waͤhrend das Tuch in die Maschine

gebracht wird; t eine Walze, auf die das Tuch vor dem

Scheeren aufgewunden wird. Die Spannung des Tuches wird nach der bekannten Methode

durch eine Reibungsschnur und ein Gewicht regulirt, welches jedoch in der Zeichnung

nicht angedeutet ist. u, u sind Zahnraͤder an der

Hauptwelle; v, v Getriebe, die an die Spindeln w, w geschirrt sind. An lezteren sind die Excentrica x, x so befestigt, daß beide Enden des Lagers dieselbe

Bewegung und zwar vollkommen gleichzeitig beschreiben. y

sind metallene, an dem Lager befestigte Schwaͤnze (brushes), welche so ausgebohrt sind, daß die Excentrica genau in sie

passen. z ist das Lager; es besteht aus einem starken,

leichten, hoͤlzernen Rahmen, uͤber den Pluͤsch oder ein

aͤhnliches entsprechendes Fabrikat mit den Schrauben 1 gespannt ist, wie dieß

aus Fig. 13,

wo der Pluͤsch mit 2 bezeichnet ist, erhellt. 3, 3 sind Stangen, womit das

Lager an dem oberen Theile des Rahmens a, a'

aufgehaͤngt ist, so daß dasselbe von den Excentricis in Bewegung gesezt

werden kann, waͤhrend sich mittelst Schrauben und Schraubenmuttern, wie die

Zeichnung zeigt, der erforderliche Druk erzielen laͤßt. 4 ist eine Feder,

welche die Schwingungen der Stangen gestattet. 5 eine kleine Walze, die mit

Kardenkraͤnzen, welche vom Mittelpunkte aus gegen den Ruͤken des

Lagers spiralfoͤrmig angebracht sind, bedekt ist; sie dient dazu, die

Sahlleisten anzuspannen, wenn sie allenfalls schlaff geworden sind; auch verhindert

sie das Eingreifen der Scheermesser in das Tuch. 6 ist eine Rolle und ein Hebel zur

Regulirung der Spannung der Schnur, womit die spiralfoͤrmigen Scheermesser

umgetrieben werden. Die Pfeile deuten die Richtung an, in der sich das Tuch

bewegt.

Ich gehe nunmehr zur Beschreibung des zweiten Theiles meiner Erfindung uͤber.

Fig. 17

ist eine Endansicht und Fig. 18 ein Grundriß

einer hienach eingerichteten Maschine. Fig. 19 ist ein

Querdurchschnitt durch einige Theile der Maschine, woraus man die gegenseitige

Stellung derselben ersieht.

Fig. 20 ist

die obere, bewegliche und erhizte Preßplatte; Fig. 21 hingegen ist die

untere, unbewegliche, gleichfalls erhizte Bodenplatte. Zwischen beiden wird das Tuch

fortwaͤhrend durchgezogen, und dabei flach auf der Bodenplatte. Fig. 21,

ausgebreitet und gepreßt. Ueber die Bodenplatte ist Pluͤsch gespannt, der bei

C, D daran festgemacht ist, und zwar so, daß er mit

seinem Haare nach Auswaͤrts laͤuft, wie dieß durch Pfeile angedeutet

ist. Auf diese Weise wird das Tuch, wenn es uͤber die

Pluͤschoberflaͤche gezogen wird, waͤhrend die obere Preßplatte,

Fig. 20,

darauf druͤkt, nach der Breite ausgespannt. Das Tuch koͤnnte,

waͤhrend die beiden Platten dicht an einander pressen, nicht wohl mit Sicherheit zwischen ihnen

durchgezogen werden, wenn nicht die eine der Preßflaͤchen gleichfalls bewegt

wuͤrde.

Fig. 22, 23 und 24 dienen zur

Erlaͤuterung einzelner Theile der Maschine. An allen diesen Figuren sind

gleiche Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

a, a ist das Gestell; b die

Treibrolle; c eine verschiebbare Klauenbuͤchse,

womit die Maschine in Bewegung gesezt und angehalten werden kann, und zwar mittelst

des Hebels d, der zu deren Handhabung dient, e ist die Haupttreibwelle mit den Zahnraͤdern f, f, welche die Getriebe g

umtreiben. h, h sind aufrechte, an dem oberen Ende im

Winkel geformte Spindeln, die man in Fig. 23 einzeln

fuͤr sich und in groͤßerem Maaßstabe abgebildet sieht. i ist eine starke metallene, oben flache Tafel oder

Dampfkammer, welche in dem Gestelle a fixirt ist, und

die mit Dampf geheizt wird, k ist eine leichtere,

gleichfalls metallene Dampfkammer, deren Oberflaͤche so abgerieben ist, daß

sie genau mit der Oberflaͤche der Dampfkammer i

correspondirt. l sind messingene oder sonstige andere

Knaͤufe, welche in die Dampfkammer eingepaßt und so ausgebohrt sind, daß sie

den winkelfoͤrmigen Enden der Spindeln h, die

sich mit einer Geschwindigkeit von 400 Umgangen in der Minute umdrehen, entsprechen,

m ist eine Dampfroͤhre, womit die untere oder

fixirte Kammer mit Dampf gespeist wird. Die zum Erhizen der oberen oder beweglichen

Dampfkammer dienende Roͤhre n ist aufgerollt,

damit die Gefuͤge nicht durch die Bewegung der Dampfkammer k Schaden leiden koͤnnen. o ist ein endloses, uͤber die Walzen p

und q gespanntes Tuch, dessen Spannung durch die

Schrauben r erhalten wird; es hilft mit das Tuch durch

die Maschine ziehen, und wird durch das Raͤderwerk und die Welle s in Bewegung gesezt. t die

Walze, auf die das Tuch aufgewunden ist, und die mittelst eines um die Rollen u, u geschlungenen Laufbandes umgetrieben wird; lezteres

erleidet in dem Maaße eine Verschiebung, als der Durchmesser der Walze zunimmt. v stellt das durch die Maschine laufende Stuͤk

Tuch vor. Die Verrichtungen der Walze t erhellen noch

deutlicher aus der in etwas groͤßerem Maaßstabe gezeichneten Fig. 24. w ist hier naͤmlich ein starkes Rad, welches mit

der Rolle u an einer und derselben Spindel aufgezogen

ist und sich in einem an dem Gestelle befestigten Beschlage bewegt. Das Rad x greift in das Rad w ein,

und ist an einer kurzen Spindel, die in jeden der Knaͤufe oder Bukel y paßt, festgemacht. In dem Ende der Spindel x befindet sich ein Loch, welches zur Aufnahme der Welle

der Rolle t dient, und an der Flaͤche des Rades

sind zwei Zapfen angebracht die in ein an dem Ende der Walze befindliches Kreuz eingreifen. z ist ein Querbalken oder ein Steg, der mittelst der

Schrauben 1, 1 in den Seitenwaͤnden des Gestelles in Falzen verschieden

gestellt werden kann, um die Spindeln so zu heben oder zu senken, daß die bewegliche

Oberflaͤche oder die Kammer k einen

groͤßeren oder kleineren Kreis bei ihren Bewegungen beschreibt. 2 ist eine

Spindel mit 2 Schrauben ohne Ende, die in die Schrauben 1 eingreifen. 3 sind

Aufhaͤngestangen fuͤr die Kammer k; von

ihren Enden aus laufen die Ketten 4, welche an den an der Spindel 6 aufgezogenen

Rollen 5, 5 festgemacht sind. Der Hebel 7 dient zum Emporheben der Kammer k von dem Tuche, wenn die Maschine stillsteht. Die

Leisten 8 sind innen angeschraubt, und in sie paßt die maͤnnliche Schraube 9,

an der sich ein Rad befindet; die Schraube 9 selbst ist in der Mitte ausgebohrt,

damit sich die Aufhaͤngstange frei darin schieben kann. 10 ist eine Spindel

oder eine Welle mit zwei endlosen, in die Raͤder 9, 9 eingreifenden

Schrauben. Das obere Ende der Aufhaͤngstangen ist mit Halsringen, die oben

auf den Stellschrauben 9, 9 ausruhen, ausgestattet; und auf diese Weise kann die

Kammer k, wenn sie nicht mit ihrem ganzen Gewicht auf

das Tuch zu druͤken braucht, in beliebiger Entfernung uͤber der

Bodenplatte erhalten werden. Es erhellt demnach, daß wenn man die Welle 10 umdreht,

beide Stellschrauben sich gleichzeitig bewegen werden, und daß folglich der Druk mit

groͤßter Genauigkeit regulirt werden kann. 11 ist eine

cylinderfoͤrmige Buͤrste, womit das Haar des Tuches

niedergebuͤrstet wird, bevor das Tuch durch die Presse laͤuft. Die

Walze 12, welche mittelst der Schraube 14 in dem Schieber 13 bewegt wird, dient

dazu, das Tuch gehoͤrig fest an die Buͤrste anzudruͤken. 15, 15

sind fixirte Latten; 16, 16 Latten, welche in dem Rahmen 17 festgemacht sind. Dieser

Rahmen wird mittelst einer Verzahnung und eines Getriebes 19 zum Behufe der

Regulirung der Spannung des Tuches um den Mittelpunkt 18 bewegt. 20 ist eine an dem

oberen Ende mit vielen kleinen Lochern versehene Dampfroͤhre, womit das Tuch,

wenn es troken ist, auf aͤhnliche Weise, wie in den zum Buͤrsten

dienenden Maschinen mit Dampf feucht gemacht wird. 21 endlich sind Latten, womit die

Dampfroͤhre an dem Gestelle befestigt ist.

Da die meisten der hier beschriebenen Theile, einzeln fuͤr sich genommen,

bereits laͤnger bekannt sind, so nehme ich keinen derselben an und

fuͤr sich als meine Erfindung in Anspruch; auch beschraͤnke ich mich

keineswegs genau auf die hier getroffene Anordnung dieser Theile, obschon ich diese

Art von Maschine meines Wissens fuͤr die beste erachte. Ich weiß auch recht

gut, daß die beschriebene Bewegung des Lagers der Scheermaschine und die Bewegung

der Oberflaͤche

k der Preßmaschine der an den Rauhmaschinen (frizing machinery) in Anwendung gebrachten Bewegung

aͤhnlich ist; deßhalb erklaͤre ich auch diese Bewegung selbst nicht

fuͤr meine Erfindung, wohl aber deren Anwendung auf die Maschinen zum

Scheeren und Pressen des Tuches.

Bemerken muß ich, daß das endlose Tuch o nicht

unumgaͤnglich nothwendig an der Preßmaschine angewendet zu werden braucht,

indem man in einzelnen Faͤllen die erhizte Metalloberflaͤche auch

direct mit der Tuchoberflaͤche in Beruͤhrung bringen kann. Es ist

ferner nicht absolut nothwendig, daß beide Oberflaͤchen i und k erhizt werden, wie

es hier angedeutet ist, indem auch durch Erwaͤrmen einer einzigen

genuͤgende Resultate erzielt werden koͤnnen. Auch kann man die untere

Oberflaͤche i anstatt der oberen k in Bewegung sezen, obschon hieraus kein wesentlicher

Vortheil erwachsen duͤrfte.

Tafeln