| Titel: | Beschreibung einer neuen Emaillirlampe. Von Hrn. E. Peclet. |

| Fundstelle: | Band 61, Jahrgang 1836, Nr. LXXIX., S. 433 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Beschreibung einer neuen Emaillirlampe. Von Hrn.

E. Peclet.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Maͤrz 1836, S. 90.

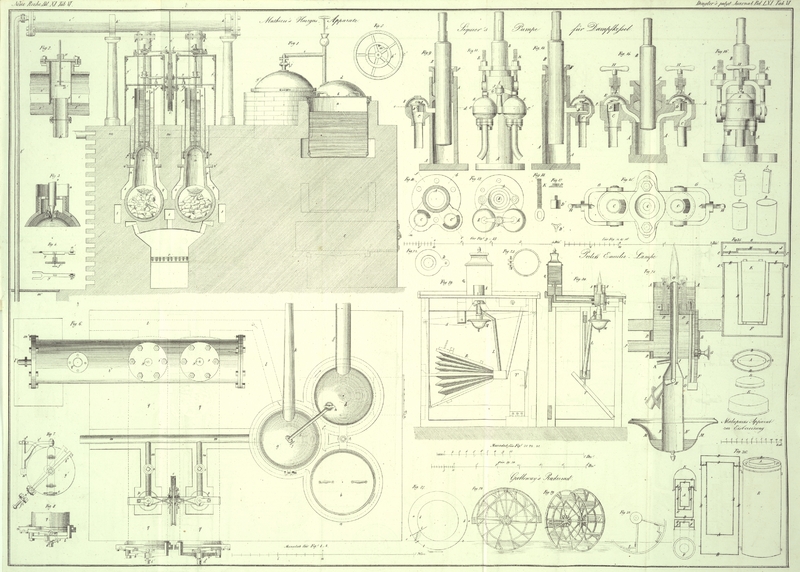

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Peclet, Beschreibung einer neuen Emaillirlampe.

Die Emaillirlampen, deren man sich in den physikalischen und chemischen Laboratorien

so haͤufig bedient, bestehen bekanntlich aus einem großen

Oehlbehaͤlter, in welchem zwei dike, als Dochte dienende

Baumwollbuͤndel untertauchen. Mittelst einer gewoͤhnlich aus Metall

verfertigten Roͤhre, wird aus einem Geblaͤse, welches mit dem Fuße

getreten wird, ein Luftstrom auf die Flamme geleitet. Dieser Apparat nun, der

bereits sehr alt ist, hat große Unannehmlichkeiten: namentlich ist es sehr schwer,

die Dochte so zuzurichten, daß man einen gehoͤrigen Flammenkegel

erhaͤlt, und ganz unmoͤglich ist es, eine Verbrennung ohne alle

Rauchentwikelung zu erzielen.

In dem physikalischen Laboratorium der Normalschule in Paris, wo taͤglich 5

Emaillirlampen zugleich brannten, war der Rauch so stark, daß es unmoͤglich

war, die Arbeit uͤber eine halbe Stunde lang fortzusezen. Ich versuchte daher vor drei Jahren

uͤber den Lampen Kegel aus Zink anzubringen, welche mit einer horizontalen,

in einen Rauchfang fuͤhrenden Roͤhre communicirten. Dieses

Ventilirsystem bewirkte allerdings eine große Verbesserung; allein es wirkte nur in

so lange, als die Kegel sehr weit herabgesenkt waren, wo dann die Arbeit erschwert

war. Ich suchte daher den Apparat so zu veraͤndern, daß alle diese Nachtheile

verschwanden, und gelangte endlich zu folgender Anordnung.

Der Apparat besteht aus einem senkrechten, oben offenen und unten geschlossenen

Cylinder, in welchem das Oehl mittelst eines seitlichen Oehlbehaͤlters immer

auf gleicher Hoͤhe erhalten wird. In diesem Cylinder sind 5–6

ringfoͤrmige concentrische Dochte, welche mittelst einer Vorrichtung, die der

an den Argand'schen Lampen gebraͤuchlichen

aͤhnlich ist, gemeinschaftlich erhoͤht oder gesenkt werden

koͤnnen, angebracht sind. In der gemeinschaftlichen Achse des Cylinders und

der Dochte befindet sich eine senkrechte, mit dem Geblaͤse communicirende

Roͤhre. Der aus dieser Roͤhre entweichende Luftstrom theilt seine

Bewegung seitlich der umgehenden aͤußeren Luft mit; hiedurch entsteht in dem

von dem inneren Dochte eingeschlossenen Raume ein theilweiser luftleerer Raum, in

welchen die aͤußere Luft eindringt, so daß die Flamme in denselben

hinabsteigt, um hierauf durch den Luftstrom in Form eines senkrechten, nicht

rauchenden Flammenkegels von sehr hoher Temperatur emporgetrieben zu werden.

Diese neue Art von Lampe gewahrt folgende Vortheile: 1) gibt der Docht immer einen

rauchlosen Flammenkegel. 2) kann man die Staͤrke des Flammenkegels nach

Belieben abaͤndern, je nachdem man den Docht mittelst der Zahnstange

hoͤher oder niederer stellt. Da ferner das Oehl immer auf gleicher

Hoͤhe bleibt, so verkohlt sich der Docht nur um sehr weniges; da die ganze

Flamme zum Flammenkegel verwendet wird, so erhaͤlt man bei gleichem

Verbrauche an Oehl einen groͤßeren Nuzeffect als mit den alten Lampen; da man

den Docht waͤhrend der noͤthigen Unterbrechungen der Arbeit

herabdrehen kann, so wird in den Zwischenzeiten der Verbrauch an Oehl nicht

groͤßer seyn, als an den Nachtlampen; und endlich laͤßt sich die

Flamme bei der senkrechten Richtung, die sie bekommt, auch zum regelmaͤßigen

Erhizen von Tiegeln oder von Gefaͤßen aller Art, die man in gehoͤriger

Hoͤhe uͤber der Flamme anbringt, verwenden.

Fig. 19 ist

ein Aufriß eines mit der neuen Lampe ausgestatteten Emaillirtisches. Fig. 20 ist ein

Querdurchschnitt. Fig. 21 ein Durchschnitt der Lampe nach groͤßerem Maaßstabe; Fig. 22 und

23 stellt

den Dochttraͤger vor.

A ist ein Behaͤlter aus Weißblech, in welchem das

Oehl mittelst eines

seitlichen Behaͤlters Q, womit er durch die

Roͤhre Q communicirt, immer auf gleicher

Hoͤhe erhalten wird. B ist ein Cylinder, der das

Gefaͤß A unter dem Tische umgibt, und der

zugleich zur Befestigung der Zahnstange des Dochttraͤgers, so wie auch zur

Befestigung des Gefaͤßes A an dem Tische dient.

C sind die ringfoͤrmigen concentrischen

Dochte; sie sind mittelst eines gebrochenen Ringes, Fig. 23, der mir einer

Schraube angezogen werden kann, an dem Stuͤke D

befestigt. Dieses Stuͤk D, welches man in Fig. 22 in

horizontaler Projection sieht, ist der Dochttraͤger. E ist eine daran befestigte Stange, welche mittelst der Zahnstange F in Bewegung gesezt werden kann. G ist ein an der Achse des in die Zahnstange eingreifenden Getriebes

befestigter Knopf. H eine Roͤhre, die sich an dem

oberen Ende in eine haarfoͤrmige Oeffnung endigt, waͤhrend sie unten

mit dem Geblaͤse communicirt. I eine

Roͤhre, die die vorherige umgibt, und welche den Eintritt des Oehles in die

Roͤhre H verhindert. K eine kleine schief laufende Roͤhre, welche in den Zwischenraum,

durch den die beiden Roͤhren H und I von einander geschieden sind, eindringt. L eine Roͤhre, die die Luft aus dem

Geblaͤse herbeileitet. M ein Napf zum Auffangen

des abtropfenden Oehles; er wird von der Roͤhre N, die bajonettartig an der an der Roͤhre I

angebrachten Roͤhre O befestigt ist, getragen.

R ist der Blasebalg; 8 der Hebel, womit derselbe in

Bewegung gesezt wird; und T der Trerschaͤmel.

Nach dieser Beschreibung koͤnnen dergleichen Lampen leicht uͤberall

verfertigt werden; uͤbrigens bekommt man sie auch sehr gut und wohlfeil bei

Hrn. Wisneg, Spaͤngler in Paris, rue St. Jacques, No. 76.

Tafeln