| Titel: | Bericht über die Versuche, welche aus Auftrag des Finanzdepartements der Vereinigten Staaten von einer Commission des Franklin-Institute in Pennsylvania über die Explosionen der Dampfkessel angestellt wurden. |

| Fundstelle: | Band 62, Jahrgang 1836, Nr. I., S. 2 |

| Download: | XML |

I.

Bericht uͤber die Versuche, welche aus

Auftrag des Finanzdepartements der Vereinigten Staaten von einer Commission des

Franklin-Institute in Pennsylvania

uͤber die Explosionen der Dampfkessel angestellt wurden.

Aus dem Journal of the Franklin Institute im

Mechanics'

Magazine, No. 666 u. f.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.Diese Tafel wird mit dem naͤchsten Heft ausgegeben. A. d. R.

(Fortsezung von Bd. LXI. Heft 6, S.

426.)

Ueber die Ursachen der Explosionen der Dampfkessel.

VI. Wiederholung der Versuche Klaproths

in Bezug auf die Umwandlung des Wassers in Dampf durch stark erhiztes

Metall.

Nachdem es allgemein bekannt ist, daß durch die Erhoͤhung der Temperatur einer

Metalloberflaͤche die Verduͤnstung einer auf ihr befindlichen

Fluͤssigkeit vermindert werden kann, machten wir es uns zur Aufgabe die

Erscheinungen zu pruͤfen, welche unter verschiedenen Umstaͤnden mit

der Verdampfung des Wassers durch Eisen und Kupfer verbunden sind; und zwar:

1) zu bestimmen, bei welcher Temperatur eine gegebene kleine Quantitaͤt Wasser

in der kuͤrzesten Zeit durch Kupfer, dessen Oberflaͤche sich

verschieden verhaͤlt, in Dampf verwandelt werden kann;

2) zu bestimmen, wie sich dieß unter aͤhnlichen Umstaͤnden mit dem

Eisen verhaͤlt;

3) endlich diese Folgerungen auf jene Wirkung auszudehnen, welche Statt findet, wenn

man verschiedene Quantitaͤten Wasser in kupferne oder eiserne Gefaͤße

von verschiedener Dike, verschiedenartiger Oberflaͤche und verschiedener auf

verschiedene Weise hervorgebrachter Temperatur bringt.

Wir verschafften uns von beiden Metallen eine Anzahl Schaͤlchen von

moͤglich gleicher Form und verschiedener Dike. Diese Schaͤlchen waren

Kugelsegmente von beinahe 3 Zoll Halbmesser; drei bestanden aus Kupfer und

fuͤnf aus Eisen: von lezteren waren vier aus Schmiedeisen und eines aus

Gußeisen erzeugt. Um die Schaͤlchen zu erhizen verschafften wir uns zwei

cylinderfoͤrmige Gefaͤße, von denen das eine Oehl und das andere Zinn

enthielt; ersteres hatte beinahe 9 Zoll im Durchmesser und 4 Zoll Hoͤhe;

lezteres dagegen hatte 6

1/2 Zoll Durchmesser und 4 Zoll Hoͤhe. Sie wurden beide mit Mitchell's Weingeistlampe, oder da, wo es sich um sehr

hohe Temperaturen handelte, in einem Holzkohlenofen erhizt. Die Schaͤlchen

waren mit Handhaben versehen, welche uͤber die Raͤnder der als Oehl-

oder Zinnbad dienenden Cylinder hinausragten, so daß die Schaͤlchen auf diese

Weise an Ort und Stelle gebracht und weggenommen werden konnten.

Die bei diesen Versuchen in Anwendung gebrachten Thermometer waren bei dem

Siedepunkte des Wassers und bei dem Schmelzpunkte des reinen Zinnes

sorgfaͤltig verglichen worden. Die Versuche, zu deren Eroͤrterung wir

zuerst schreiten wollen, beziehen sich auf die Verdampfung von Wassertropfen in

kupfernen Schaͤlchen, deren Oberflaͤche von vollkommener

Glaͤtte bis zu der durch Oxydation bedingten Rauhheit wechselte.

1) Das kupferne Schaͤlchen Nr. VII. von 7/100 Zoll Dike wurde etwas polirt,

und dann in das Zinnbad gebracht, waͤhrend dieses fluͤssig war; das

Zinn hielt das Schaͤlchen beim Erstarren an Ort und Stelle. Der Thermometer

ward in einen kleinen Cylinder aus duͤnnem Eisenbleche, der mit Queksilber

gefuͤllt war, und der sich so nahe als moͤglich an dem

Schaͤlchen befand, eingesenkt. Mir dem Fortschreiten der Versuche wurde die

Oberflaͤche des Kupfers immer matter, so daß nach Vollendung der beiden

ersten Reihen von Versuchen die dritte durch Zunahme der Verdampfung eine merkliche

Wirkung der Oxydation beurkundete. 120 Tropfen aus der angewendeten

Tropfroͤhre machten 1/8 Unze aus; ein Tropfen wog demnach 0,47 Gran.

Textabbildung Bd. 62, S. 3

Sowohl bei dieser, als bei den folgenden Tabellen sind unter der absteigenden

Reihe die bei abnehmender und unter der aufsteigenden die bei zunehmender

Temperatur erhaltenen Resultate begriffen. A. d. O.

Glatte Oberflaͤche;

Kupferschaͤlchen von 0,07 Zoll Dike; Absteigende Reihe; Aufsteigende

Reihe; Temperatur; Tropfen auf den Mittelpunkt; Bemerkungen; Auf einen polirten

Theil; Auf einen minder polirten Theil; Nicht zuruͤkgestoßen; Ein Tropfen

auf die Seite der Schale 12 Secunden; Vollkommene Abstoßung; Die Temperatur auf

360°; An einer rauhen Stelle 1 1/2 Secunden

Die Temperatur, bei welcher das Maximum der Verdampfung Statt fand, scheint unter

diesen Umstaͤnden zwischen 327 1/2 und 329 1/2° F. gewesen zu seyn.

Beide Reihen stimmten in ihren Angaben beinahe uͤberein. Die Abstoßung war

bei 350° vollkommen; der auf den Mittelpunkt des Schaͤlchens gefallene

Tropfen nahm die gewoͤhnliche rotirende Bewegung an und verschwand sehr

langsam.

2) Die Oberflaͤche desselben Schaͤlchens ward mit Trippel und Oehl

polirt, wo sich dann bei Anwendung desselben Bades folgende Resultate ergaben.

Textabbildung Bd. 62, S. 4

Polirte Kupferoberflaͤche;

Absteigende Reihe; Temperatur; Tropfen auf den Mittelpunkt; Bemerkungen;

Vollkommene Abstoßung; Offenbar verminderte Abstoßung; Unvollkommene

Abstoßung

Die Temperatur, bei der das Maximum der Verdampfung Statt fand, war hier offenbar

292° F. Aus einer Vergleichung dieser Tabelle mit der vorhergehenden, aus der

sich fuͤr denselben Punkt eine Temperatur von 327 1/2 bis 329 1/2° F.

herauswirft, erhellt offenbar die Wirkung der Politur. Eine vollkommene Abstoßung

fand noch bei 315° F. Statt. Bei Wiederholung dieser Versuche mit einer

Oberflaͤche, welche durch Einwirkung der Hize und des Wassers man geworden

war, stieg die Temperatur der Maximal-Verdampfung auf 325 1/2 und jene der

vollkommenen Abstoßung auf 378° F., was obigen Schluß abermals

bestaͤtigt.

3) Dasselbe kupferne Schaͤlchen mit reiner, aber nicht glatter

Oberflaͤche, und dann mit stark oxydirter, aber nicht befetteter

Oberflaͤche in ein Oehlbad gebracht, gab die aus der naͤchstfolgenden

Tabelle ersichtlichen Resultate. Die Natur des Bades konnte bei einer so geringen

Menge Wassers wahrscheinlich keinen wesentlichen Einfluß auf die Resultate haben, da

die abkuͤhlende Wirkung, welche die Verdampfung des Wassertropfens auf die

Metalloberflaͤche ausuͤbt, nur unbedeutend ist. Bei den rauhen

Oberflaͤchen wird es sehr bemerkbar, wenn man dem Wassertropfen eine Neigung

gibt sich zu bewegen, indem man ihn auf die Seitenwaͤnde des

Schaͤlchens fallen laͤßt. Diese Neigung zur Bewegung

unterstuͤzt naͤmlich die Repulsivkraft, und bedingt demnach

haͤufig eine betraͤchtliche Zunahme der zur Verdampfung

noͤthigen Zeit.

Die erste Reihe der folgenden Tabelle enthaͤlt die Resultate der Versuche mit

reiner, aber nicht glatter Oberflaͤche des Schaͤlchens; bei den

Versuchen der zweiten und dritten Reihe hingegen war die Oberflaͤche stark

oxydirt, aber nicht befettet.

Textabbildung Bd. 62, S. 5

Temperatur nach Fahrenheit; Reine

Oberflaͤche; Oxydirte Oberflaͤche; Absteigende Reihe; Aufsteigende

Reihe; Seitliche Tropfen; Centrale Tropfen; Zeit in Secunden; Bemerkungen;

Beinahe; Sehr kleine Tropfen werden noch abgestoßen; Kleine Tropfen abgestoßen;

Verschiedene Theile des Schaͤlchens stoßen ungleich ab; Keine vollkommene

Abstoßung; Beilaͤufig; Nicht abgestoßen; Vollkommen abgestoßen; Nicht

vollkommen; Nicht abgestoßen; Eben abgestoßen

Der Punkt der Maximalverdampfung, der bei der reinen Oberflaͤche zwischen 294

und 299° stand, wurde also durch Oxydation auf 317 1/2° und durch noch

groͤßere Vermehrung der Rauhheit der Oberflaͤche auf beilaͤufig

348° F. erhoͤht.

4) Eine Vergleichung der Resultate der Verdampfung, welche auf einer

Kupferflaͤche von 0,07 Zoll Dike unter verschiedenen Umstaͤnden Statt

findet, ergibt sich aus folgender Tabelle, in der auch so ziemlich genau die

relativen Verdampfungszeiten einer und derselben Quantitaͤt Wasser unter

diesen verschiedenen Umstaͤnden angegeben ist. Die Temperatur der

fluͤssigen Tropfen und der Druk, unter welchem sie verdampft wurden,

brauchten nicht weiter in Betracht zu kommen, obgleich wir es fuͤr

noͤthig hielten, auch diese Punkte urspruͤnglich zu bemerken, damit

man nicht sagen koͤnne, wir haͤtten sie uͤbergangen.

Temperatur

derMaximal-Verdampfung.

Zeit

derVerdampfung.

Temperaturder

Abstoßung.

Fahrenheit.

Secunden.

Fahrenheit.

Stark polirte Oberflaͤche

292

3

315

Matte (tarnished) Oberflaͤche

325 1/2

< 1

Polirte Oberflaͤche

328 1/2

2 und 1 1/2

350

Rauhe, aber reine Oberflaͤche

296 1/2

3/4

Oxydirte Oberflaͤche

317 1/2

1/4

338

Sehr stark oxydirte und

unreineOberflaͤche

348

1/4

Diese Resultate, welche wahrscheinlich so richtig als moͤglich seyn

duͤrften, deuten an, daß die Glaͤtte der Oberflaͤche die

Temperatur der Maximalverdampfung herabdruͤkt, waͤhrend sie die Zeit,

welche bei dieser Temperatur zur Verdampfung noͤthig ist, steigert. Die

Naͤhe, in welcher der Punkt der Abstoßung zu der Temperatur der

Maximalverdampfung steht, erhellt aus jenen Faͤllen, in welchen eine

vollkommene Abstoßung notirt wurde; diese Temperatur uͤbersteigt jene der

Maximalverdampfung beilaͤufig um 21° F.

5) Wir stellten auch uͤber die Temperatur der Maximalverdampfung des Wassers

durch Eisen, dessen Oberflaͤche sich in verschiedenem Zustande befand.

Versuche an. Da diese Versuche den mit dem Kupfer angestellten vorausgingen, so war

deren Anzahl etwas groͤßer, damit hier die Sorgfalt die Erfahrung erseze. Wir

brauchen uͤbrigens nicht die Details saͤmmtlicher Versuche zu geben,

da dieselben auf die bereits angegebene Weise angestellt wurden, und da nur die

Resultate allein allgemeines Interesse haben koͤnnen. Die Temperatur der

vollkommenen Abstoßung ward hiebei gleichfalls beobachtet. Ein Theil der Versuche

ward in einem Oehlbade angestellt, bei anderen wurde die Waͤrme durch Zinn

mitgetheilt.

In folgender Tabelle sind die Resultate der Versuche mit dem schmiedeisernen

Schaͤlchen Nr. III. von 3/16 Zoll Dike enthalten; die Oberflaͤche ward

nach jeder Reihe mit Saͤure und Alkali gereinigt, es bestand daher mit

Ausnahme der lezten eigens bemerkten Reihe bei saͤmmtlichen Versuchen kein

großer Unterschied in der Reinheit. Die Erwaͤrmung geschah mit dem Oehlbade.

Die Tropfen fielen aus einer Tropfroͤhre; 128 derselben gaben eine Unze

Fluͤssigkeit, wonach also ein Tropfen beinahe 0,45 Gran wog. Unter den

Bemerkungen findet man hier hauptsaͤchlich die Temperaturen, bei denen keine

vollkommene Abstoßung beobachtet wurde; man ersieht hieraus, wie nahe jede einzelne

Beobachtung dem wahren Abstoßungspunkte kommt. Diese Zahlen weichen offenbar von

jenen der vollkommenen Abstoßung weniger ab, als die Temperaturen der lezteren unter

einander abweichen, und die Abweichung ist wirklich weit geringer, als nach der

Ungleichheit der Wirkung der kleinen Unebenheiten der Oberflaͤche erwartet

werden konnte.

Textabbildung Bd. 62, S. 7

Reine Oberflaͤche;

Temperatur der Maximal-Verdampfung; Extreme; Mittel; Abstoßung; Bemerkungen;

Reihe, aufsteigend; Die Maximalverdampfung war bei 336 1/2°

voruͤber; die Abstoßung bei 378 1/2° nicht vollkommen; Abstoßung

unvollkommen; Oberflaͤche oxydirt durch den Gebrauch bei den

vorhergehenden Versuchen; Der Tropfen zerbricht selbst bei diesem Punkte an

unregelmaͤßigen Theilen des Schaͤlchens, d.h. die Abstoßung ist

unvollkommen

6) Folgende Tabelle enthaͤlt die Resultate einer anderen, mit dikerem Eisen

angestellten Reihe von Versuchen; es geht daraus hervor, daß bei den vorhergehenden

Versuchen die Wirkung der Abkuͤhlung unmerklich war, indem durch Zunahme der

Dike kein Unterschied in der Temperatur der Maximalverdampfung eintrat. Das eiserne

Schaͤlchen hatte 1/4 Zoll Dike, und wurde nach dem ersten Versuche so stark

erhizt, daß sich dessen Oberflaͤche mit Oxyd uͤberzog. Die Resultate

stimmen ganz mit den fruͤheren uͤberein, denn die Temperatur der

Maximalverdampfung stieg.

Textabbildung Bd. 62, S. 8

Mit Saͤure und Alkali

gereinigte Oberflaͤche; Temperatur der Maximalverdampfung; Temperatur der

Abstoßung; Seitliche Tropfen; Centrale Tropfen; Die Oberflaͤche durch

Erhizung mit Oxyd uͤberzogen

Nach den Versuchen des Hrn. Prof. Johnson, die einzigen,

welche der Commission uͤber diesen Gegenstand bekannt sind, befindet sich die

Temperatur der Maximalverdampfung zwischen 304 und 320° F. Die Abweichung

dieser Angabe von den Resultaten der Commission ist wahrscheinlich durch den

verschiedenen Zustand der Oberflaͤche des angewendeten Eisens bedingt.

7) Die Abstoßung, wie sie durch erhiztes Zinn hervorgebracht wird, ergibt sich aus

folgenden Versuchen. Die Zinnoberflaͤche hatte hiebei die Gestalt der unteren

Seite des Schaͤlchens Nr. VIII.; d.h. sie bildete einen Theil eines

Sphaͤroides, welches einer Kugel von 3,35 Zoll sehr nahe kam. Die

Oberflaͤche, selbst war ziemlich glatt, doch nicht ohne einige kleine

Unregelmaͤßigkeiten.

Textabbildung Bd. 62, S. 8

Centrale Tropfen; Temperatur; Zeit

in Secunden; Bemerkungen; Seitliche Tropfen wurden nicht abgestoßen; Zehn

Tropfen in 6 Secunden; Seitliche Tropfen wurden abgestoßen; Maximalverdampfung;

Das Zinn war auf der Oberflaͤche nicht geschmolzen, obschon der

Thermometer unten um 14° Uͤber dessen Schmelzpunkt stand. Der

Thermometer ward zur Probe mit schmelzendem Zinne verglichen

Alle die nach der Bemerkung „Zehn Tropfen in 6 Sekunden“

folgenden Versuche wurden angestellt, indem man auf ein Mal mehrere Tropfen, die

jedoch nicht im Stande waren die Oberflaͤche abzukuͤhlen, herabfallen

ließ, und indem man die zur Verdampfung aller noͤthige Zeit maaß und diese

dann durch die Zahl der Tropfen theilte. Die Maximalverdampfung fand wahrscheinlich

bei 419° Statt; denn die Verdampfungszeit war bis zu 444° hinauf

zuverlaͤssig gestiegen; nach Abwaͤrts ist dieselbe Sicherheit jedoch

nur von 321° an zu finden. Die Temperatur der Maximalverdampfung steht also

an der etwas rauhen, jedoch polirten Zinnoberflaͤche gewiß uͤber jener

der polirten kupfernen und jener einer glatten eisernen Oberflaͤche; die

Verdampfung eines Tropfen Wassers erfolgte naͤmlich bei dieser Temperatur in

einer um 1/6 kuͤrzeren Zeit, als sie auf einer polirten Kupferflaͤche

von gleicher Temperatur Statt fand; naͤher kam sie noch der Verdampfungszeit

auf glattem Eisen, obschon dieses leztere Metall einen weit geringeren Glanz hatte.

Vollkommen richtige Folgerungen ließen sich hieraus nur nach groͤßerem

Wechsel in den Metallen und haͤufiger Wiederholung der Versuche ziehen; so

weit die Versuche jedoch bis jezt gehen, erhellt daraus, daß die Abstoßung nicht

bloß von dem relativen Glanze oder von der Politur der verschiedenen

Metalloberflaͤchen abhaͤngt.

8) Die Schluͤsse, fuͤr die wir gutstehen, sind folgende:

1) Die Temperatur der Maximalverdampfung eines Metalles nimmt mit der Zunahme der

Glaͤtte seiner Oberflaͤche ab, so daß innerhalb einer bestimmten Zeit

die bei dieser Temperatur verdampfte Quantitaͤt viel geringer ist. Bei Kupfer

ist der Unterschied zwischen der polirten und der oxydirten Oberflaͤche durch

56° ausgedruͤkt, indem die Maximalverdampfung an ersterer bei 292 und

an lezterer bei 348° eintritt. Das Verhaͤltniß der Verdampfungszeiten

fuͤr diese beiden Punkte ist 13 zu 1; denn derselbe Wassertropfen braucht in

dem einen Falle 3 Secunden und in dem anderen nur 1/4 Secunde zur Verdampfung. An

dem Eisen gab die glatte Oberflaͤche bei 334 oder 337 1/2, die oxydirte

dagegen bei 346 1/2° das Maximum der Verdampfung, wonach also hier der

Unterschied geringer ist als beim Kupfer; bei sehr starker Oxydation bestand jedoch,

da die Maximal-Verdampfung bei 381° eintrat, eine Differenz von

beilaͤufig 45°. Die Zeit der Verdampfung wich in beiden Faͤllen

nicht sehr ab.

2) Die Temperaturen der Maximalverdampfung wichen bei gleichem Zustande der

Oberflaͤche fuͤr das Kupfer und das Eisen um 30 bis 40° von

einander ab, wobei jene des Eisens die hoͤhere ist. Die Zeit der Verdampfung

bei diesem Maximum ist fuͤr das Kupfer kuͤrzer als fuͤr das Eisen, und zwar in

einem Verhaͤltnisse von 2 zu 1, oder beinahe in dem Verhaͤltnisse

ihrer Waͤrmeleitungs-Faͤhigkeit, welches wie 2 1/2 zu 1 ist.

3) Die Temperatur der Maximalverdampfung fuͤr oxydirtes Eisen oder stark

oxydirtes Kupfer correspondirt beinahe mit jener, bei der der Dampf eine Spannkraft

von 9 Atmosphaͤren besizt, wobei jedoch der Dampf nur unter dem

atmosphaͤrischen Druke erzeugt wurde.

4) Eine vollkommene Abstoßung zwischen dem Metalle und dem Wasser tritt bei 20 biß

40° uͤber der Temperatur der Maximalverdampfung ein, und zwar beim

Kupfer fruͤher, als beim Eisen. Bei diesen Temperaturen befeuchtet das Wasser

das Metall nicht; die Tropfen gerathen nach verschiedenen Dichtungen in rotirende

Bewegungen oder bleiben zuweilen unter langsamer Verdampfung ruhig stehen; sind sie

sehr klein, so springen sie manchmal auch senkrecht empor; ihre Verdampfung scheint

von der dem Metalle zunaͤchst liegenden Seite auszugehen.

Eine Zusammenstellung aller dieser Thatsachen ist in folgender Tabelle enthalten.

Textabbildung Bd. 62, S. 10

Mittel aus drei Versuchsreihen. Zeit zwischen 1 und 1/2 Secunden.

Zeit gegen 1 Secunde fuͤr 0,46 Gran Wasser.

Beschaffenheit der

Oberflaͤche; Kupferne Schaͤlchen; Eiserne Schaͤlchen;

Temperatur der Maximalverdampfung; Zeit in Secunden; Temperatur der Abstoßung;

Stark polirt; Rein, nicht polirt; Oxydirt; Stark oxydirt und nicht rein; Stark

oxydirt, aber rein

Es unterliegt keinem Zweifel, daß bei den Temperaturen der Maximalverdampfung eine

Abstoßung zwischen dem erhizten Metalle und dem Wasser zu entstehen beginnt; denn

man kann annehmen, daß der Waͤrmestoff um so rascher von dem Metalle in das

Wasser uͤberzugehen streben wird, um je mehr die Temperatur des ersteren jene

des lezteren uͤbersteigt, wodurch nothwendig nach dem Beginnen der

abstoßenden Wirkung eine Zunahme der Verdampfung eintreten muß.

Die Temperaturen der Maximalverdampfung werden in der Praxis an den

Hochdruk-Dampfmaschinen erreicht. Die Locomotivmaschinen mit kupfernen

Feuerzuͤgen arbeiten mit Dampf von 60 Pfd. Druk auf das Sicherheitsventil,

und dieß entspricht einer Temperatur von beinahe 306° F., welche nur um

15° unter der Temperatur der Maximalverdampfung fuͤr oxydirtes Kupfer

steht. Die eisernen Kessel unserer Hochdrukmaschinen erzeugen Dampf von 10 bis 11

Atmosphaͤren oder von 354 bis zu 360° F., welche leztere Temperatur

beilaͤufig um 20° unter jener der Maximalverdampfung fuͤr eine

oxydirte Oberflaͤche aus dikem Eisen steht.

Es ist moͤglich und sogar wahrscheinlich, daß der Druk diese Resultate, welche

sich, wie gesagt, lediglich unter den Einfluͤssen des atmosphaͤrischen

Drukes ergaben, modificirt; wahrscheinlich wird der Druk, indem er der Abstoßung

zwischen dem erhizten Metalle und dem Wasser entgegenwirkt, die Temperatur der

raschesten Verdampfung hoͤher treiben.

9) So wichtig und interessant die angegebenen Resultate in praktischer sowohl, als in

theoretischer Hinsicht seyn moͤgen, so kann man doch nicht sagen, daß aus

ihnen Aufschluͤsse daruͤber hervorgehen, wie die ploͤzliche

Beruͤhrung, in welche Wasser mit erhizten Metalloberflaͤchen

geraͤth, zur Erzeugung von Explosionen mitwirkt. Man muß hier naͤmlich

eine so große Wassermenge unter den verdampfenden Einfluß des erhizten Metalles

geraͤth, daß hiedurch die Temperatur der Oberflaͤche wesentlich

erniedrigt wird, ausgenommen es findet eine heftige Abstoßung des Wassers von dem

Metalle Statt. Um die Frage von diesem Standpunkte aus untersuchen zu

koͤnnen, muß wo moͤglich das Gesez ermittelt werden, nach welchem

verschiedene auf erhiztes Metall gebrachte Quantitaͤten Wasser im Stande

sind, dessen Temperatur so weit zu reduciren, daß das Maximum der Verdampfung

eintritt. Daß ein solches Maximum wirklich gefunden werden kann, erhellt aus obigen

Resultaten; denn es geht aus ihnen hervor, daß zwischen dem Wasser und dem erhizten

Metalle eine Abstoßung eintritt, welche, nachdem die Temperatur der

Maximalverdampfung voruͤber ist, rasch zunimmt. Nun wird aber Wasser, welches auf

eine Oberflaͤche, deren Temperatur auf der Maximalverdampfung steht, gegossen

wird, diese rasch unter diese Temperatur herab abkuͤhlen. Dagegen wird aber

Wasser, wenn es bei einer Temperatur, bei der die Abstoßung sehr stark ist, auf die

Metalloberflaͤche gegossen wird, diese nicht bis auf die Temperatur der

Maximalverdampfung abzukuͤhlen vermoͤgen. Es wird daher zwischen

diesen Punkten eine Initialtemperatur geben, bei der die Verdampfung am

groͤßten seyn oder eine bestimmte Menge Wasser in der moͤglich

kuͤrzesten Zeit verdampft werden wird. Dieses Problem war offenbar nicht so

leicht zu loͤsen, wie das fruͤhere, noch konnte man eben so

genuͤgende und constante Resultate erwarten. Da die Wichtigkeit dieses

Gegenstandes fuͤr die Praxis jedoch gebot, die Loͤsung wenigstens zu

versuchen, so schlugen wir folgende Methode ein. Wir bedienten uns wie bei den

fruͤheren Versuchen desselben Oehl- und Zinnbades, um die Mittheilung der

Waͤrme durch verschiedene Medien im Allgemeinen zu ermitteln. Verschiedene

Metalle, Kupfer und Eisen, von verschiedener Dike und mit verschiedenartiger

Oberflaͤche wurden der Probe unterworfen. Die Quantitaͤt des Wassers

wurde, nachdem die abstoßende Wirkung des Metalles vollkommen entwikelt war, von so

geringen Mengen an, daß die Temperatur der Metalloberflaͤche nicht dadurch

vermindert werden konnte, bis auf solche Mengen vermehrt, wie sie die

Schaͤlchen zu fassen vermochten. Jeder einzelne dieser Faͤlle

erforderte eine muͤhselige Untersuchung. Bei den groͤßeren

Quantitaͤten Wasser wurde die Temperatur des Metalles so erniedrigt, daß

selbst jene des Bades dadurch beeintraͤchtigt ward; es wurde daher das Mittel

mehrerer in regelmaͤßigen Zwischenzeiten beobachteter Temperaturen als die

Temperatur des Bades, auf welches das Wasser gegossen wurde, und welches in Betracht

der ganzen Masse den Schaͤlchen anliegenden Theilen einen dieser Temperatur

entsprechenden Hizgrad mittheilte, angenommen. Das Oehlbad wurde umgeruͤhrt,

um so viel als moͤglich in den verschiedenen Theilen eine

Gleichfoͤrmigkeit in der Temperatur zu erzeugen.

Ohne die Temperatur, bis auf welche die Theile des erhizten Metalles oder des Bades

durch das Hinzugießen von Wasser vermindert werden, zu kennen, liefern diese

Versuche doch genau die Antwort auf die Frage: „bei welcher Temperatur

eines Metalles wird Wasser, wenn es in einer beschraͤnkten

Quantitaͤt auf dasselbe gegossen wird, am schnellsten in Dampf verwandelt

werden?“ Natuͤrlich muͤssen hiebei die verschiedenen

Methoden, nach welchen die Mittheilung der Waͤrme bei den Versuchen und in

der Praxis Statt findet, gehoͤrig in Anschlag gebracht werden.

10) Es wurde dasselbe Schaͤlchen Nr. VII, dessen wir uns bei den

fruͤheren Versuchen schon bedienten, und welches einen Theil eines

Sphaͤroids bildete, dessen innere Oberflaͤche sich einer Kugel von

3,09 Zoll Halbmesser annaͤherte, angewendet. Der Sinus

versus des Segmentes oder die Tiefe des Schaͤlchens betrug 1,6 Zoll;

die Sehne oder die Breite des Schaͤlchens 5,39 Zoll; die Metalldike 0,07

Zoll; die Oberflaͤche war glatt. Die Quantitaͤt des zuerst

eingetragenen Wassers betrug 1/8 Unze oder 60 Gran Troy Gewicht; sie wurde vor dem

Eintragen in das in das Bad gesezte Schaͤlchen in einem kleinen

Schaͤlchen abgewogen. Ein Beobachter nahm die Temperatur des Bades und zeigte

einem anderen den Augenblik an, in welchem er das Wasser einzutragen hatte; lezterer

notirte die Temperatur und die Zeit. Ersterer kuͤndigte den Augenblik an, in

welchem die Fluͤssigkeit zu sieden begann, und welcher gleichfalls notirt

wurde. Lezterer zaͤhlte jede ganze oder halbe Minute, die

voruͤberging, waͤhrend ersterer zugleich immer die Temperatur des

Bades beobachtete und sonstige bemerkenswerthe Umstaͤnde, die allenfalls im

Schaͤlchen vorgingen, bemerkte. Derselbe Beobachter machte auch aufmerksam,

wenn die Fluͤssigkeit im Schaͤlchen zu verschwinden begann; durch ein

Signal gab er den Moment des wirklichen Verschwindens an, der von dem zweiten

sogleich notirt ward. Die zwischen dem Eintragen der Fluͤssigkeit in das

Schaͤlchen und dem Beginnen des Siedens verstrichene Zeit wurde in allen

folgenden Tabellen in Abzug gebracht, so daß also aus diesen nur die Zeit zu

ersehen, die von dem Beginnen des Siedens an bis zur gaͤnzlichen Verdampfung

des Wassers verstrich. Bei den hoͤheren Temperaturen betrug die Zeit, die

noͤthig war, um die kleineren Quantitaͤten zum Sieden zu bringen, kaum

eine halbe Secunde. Die Zeiten wurden wie gewoͤhnlich mit einem

Secundenpendel, in einigen Faͤllen mit einem Viertel-Secundenpendel

gemessen.

Wenn bei Anwendung der groͤßeren Quantitaͤten Wasser eine entschiedene

Abstoßung eintrat, so zeigten sich sehr sonderbare Erscheinungen. Das Wasser gerieth

in eine kreisende Bewegung um eine Achse, die gegen den tiefsten Punkt des

Schaͤlchens senkrecht oder beinahe senkrecht gestellt war. Dabei

veraͤnderte sich auch dessen Gestalt, die, waͤhrend sie sonst im

horizontalen Durchschnitte kreisrund war, nunmehr zu einem unregelmaͤßigen

Ovale wurde, welches sich bei den Umdrehungen der Masse abwechselnd zusammenzog und

ausdehnte: die Querachse zog sich zusammen, bis die Conjugata an deren Stelle trat,

und umgekehrt. Die Richtung, in welcher die Rotirung Statt fand, war keineswegs

gleichfoͤrmig; manchmal wurde die Masse ruhig, um dann nach der

entgegengesezten Richtung in Bewegung zu kommen. Beim ersten Beginnen dieser

Erscheinungen plazen manchmal einige Dampfblasen durch die Fluͤssigkeit

empor, sind sie hingegen vollkommen im Gange, so wird von Unten Dampf in Menge

ausgestoßen. In der That scheint es, als wenn sich zwischen dem Wasser und dem

Schaͤlchen eine Schichte Dampf befaͤnde, die zuweilen, wenn sie sich

an den Raͤndern verdichtet, sichtbar wird.

Nimmt man die Resultate der Verdampfung von 1/8 Unze Wasser in dem Schaͤlchen

Nr. VII, und zieht man nach ihnen eine Curve, deren Ordinaten die Differenzen

zwischen den Verdampfungszeiten und einer bestimmten Quantitaͤt bezeichnen,

waͤhrend die Abscissen die Differenzen zwischen den Temperaturen und einer

constanten Quantitaͤt andeuten, so wird man eine merkwuͤrdige

Regelmaͤßigkeit in den Resultaten und eine Annaͤherung gegen das

Minimum in der Verdampfungszeit bemerken. Dieß gewaͤhrt gute Anhaltspunkte

zur Berechnung jener Temperatur, bei welcher mit dieser Quantitaͤt Wasser die

Maximalverdampfung Statt gefunden haben wuͤrde, oder jener Temperatur,

uͤber welche hinaus das eingetragene Wasser nicht im Stande gewesen

waͤre das Schaͤlchen bis auf die Temperatur der Maximalverdampfung

fuͤr Wassertropfen abzukuͤhlen. Die offenbare Annaͤherung

dieser Curve zur Ellipse (siehe Fig. 1) veranlaßte uns,

die Gleichung dieser Curve zur Darstellung der Beobachtungen zu versuchen. Folgende

Tabelle zeigt die Resultate der Vergleichung der Berechnung mit der Beobachtung,

wobei der Querdurchmesser der Ellipse zu 262°, die Conjugata zu 200 Secunden

und die Coordinaten des Mittelpunktes zu 576° und 211,5 Secunden abgenommen

wurden.D.h. in der Gleichung

A²y² + B²x² = A²,

B² ist A = 262° und B = 200 Secunden. X

= 576° und Y = 211,5 Secunden sind die

Coordinaten des Mittelpunktes, so daß also x =

576° – der beobachteten Temperatur, und y = 211,5 Secunden – der beobachteten Verdampfungszeit. A.

d. O.

Nummer des Versuches.

Beobachtete

Temperaturder Verdampfung.

Beobachtete Zeitder Verdampfung

Beobachtete Ordinaten.

Berechnete Ordinaten.

Differenz.

Fahrenheit.

Secunde.

Secunden.

Secunden.

Secunden.

1

349,5

116,5

95

100,1

+ 5,1

2

384

71

140,5

135,4

– 3,1

3

420,5

46

165,5

160,3

+ 5,2

4

452

52,5

179

175,4

– 3,6

5

486

22

189,5

187

– 2,3

6

508

18

193,3

192,3

– 1,2

7

526

15,5

196

195,4

– 0,6

8

537,5

15,3

196,2

196,8

+ 0,6

9

558

14,7

196,8

198,6

+ 1,8

10

568

13

198,5

198,9

+ 0,4

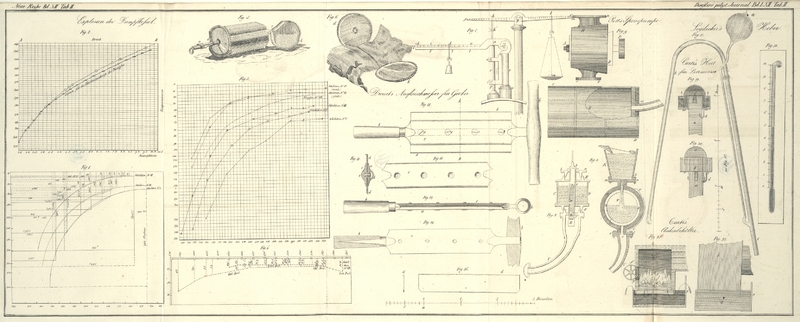

Eine aͤhnliche, aber mehr direct in die Augen fallende Vergleichung gibt Fig. 1, woran

die obere punktirte Linie nach den Beobachtungen gezogen ist, waͤhrend die

volle Linie die angenommene Ellipse andeutet.

Das Zusammenfallen dieser Linien, indem nur da eine Abweichung Statt fand, wo die

Natur der punktirten Linie eine Unregelmaͤßigkeit in den Beobachtungen

nachweist; oder das nahe Zusammentreffen der berechneten und der beobachteten Zahlen

in der Tabelle und die wandelbare Bezeichnung der Differenzen rechtfertigen uns,

wenn wir fuͤr die wahre Maximalverdampfung jene Temperatur annehmen, die dem

hoͤchsten Punkte der Ellipse, naͤmlich 576° F. entspricht. Bei

506° F. ist demnach ein kupfernes Schaͤlchen von 0,07 Zoll Dike,

welches durch ein Medium, wie Oehl, Waͤrme mitgetheilt erhaͤlt, im

Stande, der abkuͤhlenden Wirkung von 60 Gr. Wasser so weit zu widerstehen,

daß die rascheste Verdampfung erzeugt wird. Die Quantitaͤt Wasser reichte

dabei hin, um beilaͤufig ein Zehntheil der der Waͤrme ausgesezten

Oberflaͤche zu bedeken.

11) Mit dem kupfernen Schaͤlchen Nr. IV, dessen Dike nur 0,05 Zoll betrug, und

dessen Figur sich einer Kugel von 3,1 Zoll Halbmesser naͤherte, so daß die

Sehne des Segmentes 5,25 Zoll und der Sinus versus 1,45

Zoll hatte, wurden 9 Versuche uͤber die Verdampfung von 1/8 Unze Wasser

gemacht, und zwar unter Anwendung des Oehlbades. Von diesen 9 Versuchen sind sieben

in Fig. 1

durch die mittlere punktirte Linie, welche sehr gut mit der in voller Linie

gezogenen Ellipse zusammenfaͤllt, dargestellt; die beiden ausgelassenen

Versuche fanden bei Temperaturen Statt, welche unter der niedrigsten der 7 in der

Figur angedeuteten Temperaturen standen. Folgende Tabelle gibt eine Vergleichung der

Berechnung mit der Beobachtung, wobei die groͤßere und die kleinere Achse der

Ellipse zu 251° und zu 214 Secunden, und die Coordinaten des Mittelpunktes zu

576° und 254 Secunden angenommen wurden. Diese Werthe wurden zwar nicht

vollkommen genau erhalten, allein sie paßten besser, als groͤßere und

niedrigere Zahlen, die gleichfalls versucht wurden.

Nummer des Versuches.

Temperaturder

Verdampfung.

Zeit

derVerdampfung

Beobachtete Ordinaten.

Berechnete Ordinaten.

Differenz.

Fahrenheit.

Secunde.

Secunden.

Secunden.

Secunden.

3

352

164

90

96,6

+ 6,6

4

382,5

118

136

136,3

+ 0,3

5

433

78

176

176

+ 0,0

6

464,5

62

192

191,8

– 0,2

7

491

64

200

201,1

+ 1,1

8

511

48,5

203,5

206,7

+ 1,2

9

527

43

211

02

– 1,0

Die Temperatur, welche mit 60 Gran Wasser die staͤrkste Verdampfung gibt, ist

demnach auch hier mit diesem Schaͤlchen, gleichwie mit jenem von 0,07 Zoll

Dike, 576° F. Die Oberflaͤchen waren in beiden Faͤllen beinahe

ganz gleich, d.h. rein, aber nicht polirt.

12) Mit dem Schaͤlchen Nr. I, welches nur 0,025 Zoll Metalldike und dabei die

Form des vorhergehenden Schaͤlchens hatte, wurden unter Anwendung derselben

Quantitaͤt Wasser und desselben Bades acht Versuche angestellt, von denen nur

5 zu derselben Curve zu gehoͤren scheinen, wie dieß aus der untersten Curve

in Fig. 1, wo

die punktirte Linie die Curve der Beobachtungen andeutet, erhellt. Diese 5 lassen

sich durch einen Kreis darstellen, der nach den Beobachtungen 3, 4 und 8 einen

Halbmesser von 262° hat. Die Coordinaten des Mittelpunktes sind 604°

und 309 Secunden.

Nummer des Versuches.

Temperaturder

Verdampfung.

Zeit

derVerdampfung

Nummer des Versuches.

Temperaturder

Verdampfung.

Zeit

derVerdampfung

Fahrenheit.

Secunde.

Fahrenheit.

Secunde.

1

306,5

397

5

422

118,5

2

319

369

6

452,5

101

3

354

237

7

483,5

76

4

387

163,5

8

505

67

Die Berechnungen sezen hier die Maximalverdampfung auf 604° F., oder um

28° hoͤher als bei den beiden fruͤher angewendeten

Schaͤlchen, was offenbar der minderen Dike des Metalles an diesem

Schaͤlchen zugeschrieben werden muß.

13) Aehnliche Versuche wurden mit eisernen Schaͤlchen von verschiedener

Metalldike angestellt, naͤmlich mit Nr. V von 0,04, mit Nr. II von 0,08, mit

Nr. VI von 0,18 Zoll Dike, und mit Nr. III, welches in dieser Hinsicht zwischen Nr.

II und VI in der Mitte stand. Die Dimensionen dieser Schaͤlchen wichen im

Wesentlichen nicht von jenen der kupfernen Schaͤlchen ab; denn der Radius

betrug an Nr. V 3,25, an Nr. II 3,1, und an Nr. VI 2,9 Zoll; die Sehne maaß an allen

dreien 5,2 Zoll, und der Sinus versus hatte an Nr. V

1,3, an Nr. II 1,45, und an Nr. VI 1,6 Zoll. Wegen der Schwierigkeit hier an diesen

Schaͤlchen eine gleichmaͤßige Oberflaͤche zu erzeugen und sie

eine etwas betraͤchtliche Zeit uͤber in gleichem Zustande zu erhalten,

waren diese Versuche viel weniger entscheidend als die mit dem Kupfer angestellten.

Bei den Versuchen mit Nr. V und II gelangte etwas Oehl in das Schaͤlchen,

wodurch ein Theil der Resultate beeintraͤchtigt wurde; und ebendieß war auch

bei hohen Temperaturen mit Nr. I der Fall. Kleine, aus den Schaͤlchen

hinausgeschleuderte Wassertheilchen sanken, ohne zu verdampfen, unter das Oehl

unter, und schleuderten dann, indem sie unter dem Oehle in Dampf verwandelt wurden,

unter leichten Explosionen Oehl empor. Die Oberflaͤchen waren rauh, aber

rein; die Quantitaͤt des zu den Versuchen genommenen Wassers betrug 1/8 Unze

Troy Gewicht. Die nach diesen Beobachtungen sich ergebenden Curven ersieht man aus Fig. 3. Ungeachtet der

auffallenden Unregelmaͤßigkeiten in den drei unteren Curven erhellt doch die

Wirkung der Dike des Metalles in Hinsicht auf Erhoͤhung der Verdampfung bei

einer gegebenen Temperatur, indem die Curve von Nr. III hoher ist als jene von Nr.

II, und jene von Nr. II hoͤher als die von Nr. V. Es erhellt ferner, daß

uͤber 540° F. eine Neigung zum Maximum Statt findet, obschon bei Nr.

III und Nr. V offenbar nicht weit uͤber dieser Temperatur. Es war sehr

schwierig mit diesen duͤnnen Schaͤlchen das Maximum zu

uͤberschreiten, indem das Oehl hiebei einen Dampf ausstieß, der sehr

unangenehm auf die Augen wirkte, die noͤthige Genauigkeit sehr erschwerte,

und die Arbeit sehr muͤhevoll machte. An dem Schaͤlchen Nr. VI wurde

groͤßere Sorgfalt auf die Reinheit der Oberflaͤche verwendet; denn sie

wurde zuerst mit Alkali vom Fette gereinigt, dann mit sehr verduͤnnter

Saͤure behandele und endlich abgewaschen. Die Curve ist daher hier auch

regelmaͤßiger als in den uͤbrigen Faͤllen; das Maximum ward

zwischen 503 und 512° F. erreicht, also weit unter dem correspondirenden

Punkte der duͤnnen eisernen Schaͤlchen.

Vergleicht man die Verdampfung an dem 0,07 Zoll diken Kupferschaͤlchen Nr. VII

mit jener an dem eisernen 0,08 Zoll diken Schaͤlchen Nr. II, so wird man

finden, daß erstere viel betraͤchtlicher ist. In der That befindet sich auch

die Curve fuͤr das Kupferschaͤlchen außer der Curve fuͤr Nr.

III, waͤhrend sie beilaͤufig bei 540° F. die Curve fuͤr

das eiserne Schaͤlchen Nr. VI von 0,18 Zoll Dike durchschneidet. Von 350 bis

zu 508° empor wechselt die Zeit der Verdampfung in dem kupfernen

Schaͤlchen von 3/4 bis zu 3/8 der Verdampfungszeit, welche sich bei

correspondirenden Temperaturen mit dem eisernen Schaͤlchen von gleicher Dike

ergibt. Die specifische Waͤrme des Eisens wird, da sie etwas groͤßer

ist, als jene des Kupfers, die Temperatur des ersteren dieser beiden Metalle zu

erhalten streben; da jedoch die Leitungskraft des Kupfers jene des Eisens um mehr

als das Doppelte uͤbersteigt, so wird hiedurch die niedrigere specifische

Waͤrme des Kupfers mehr als zur Genuͤge ausgeglichen werden.

14) Die Wirkung, welche eine dike Oxydschichte hervorbringt, erhellt, wenn man die

punktirte Linie fuͤr das Schaͤlchen Nr. VI mit der vollen Linie

vergleicht. Bei Temperaturen unter 390° F. wird die Verdampfung

wahrscheinlich durch Unterbrechung der Waͤrmeleitung bedeutend vermindert; so

wie jedoch die Abstoßung beginnt, wirkt die Oxydschichte hinderlich auf diese, so

daß also die Temperatur der Maximalverdampfung steigt, waͤhrend die Zeit, die

bei einer gegebenen Temperatur zur Verdampfung erforderlich ist, faͤllt. Man

wird sich uͤbrigens erinnern, daß diese Temperatur von 390° nur um

7° von jener abweicht, die an einer oxydirten Oberflaͤche als die

Maximalverdampfung fuͤr Tropfen befunden ward. Wir werden noch einmal auf

diesen Gegenstand zuruͤkkommen.

Wir wendeten nunmehr Quantitaͤten Wasser an, welche von 1/16 bis zu 1/4 Unze

Troygewicht wechselten, um die Wirkung der Quantitaͤt auf die Temperatur der

Maximalverdampfung zu ermitteln. Dabei wurden auch die Oberflaͤchen

gewechselt. Die Resultate dieser Versuche ergeben sich aus folgender Tabelle.

Verdampfungszeiten verschiedener Quantitaͤten Wasser

bei verschiedenen Temperaturen mit dem eisernen Schaͤlchen Nr. VI von

3/16 Zoll Dike und mit Anwendung des Oehlbades.

Textabbildung Bd. 62, S. 18

Der Buchstabe M bezeichnet die Temperatur der

Maximalverdampfung.

Temperatur nach Fahrenheit; Zeit in

Secunden; Glatt, Rauh

Aus einer Pruͤfung dieser Tabelle ergeben sich keine eigentlichen Maxima der

Verdampfung, indem die Unterschiede in den Zeiten, welche in der Naͤhe der

Punkte der raschesten Verdampfung zwischen den einzelnen Versuchen bemerkbar sind,

zu groß sind, als daß in irgend einem Falle auf ein richtiges Maximum geschlossen

werden koͤnnte. Vergleicht man hingegen die Temperaturen der raschesten

Verdampfung, so wie sie die Tabelle fuͤr verschiedene Quantitaͤten

Wasser angibt, so wird man finden, daß die Temperatur des Metalles, welche beim

Daraufgießen von Wasser der groͤßten Verdampfung entsprach, bei 1/16 Unze

Wasser 504°, bei 1/8 Unze gegen 507 1/2 und bei 1/4 Unze gegen 517° F.

betrug. Sie stieg also bei Vervierfachung der Quantitaͤt des Wassers nur um

13°, waͤhrend die Ausdehnung der Oberflaͤche, welche direct mit

dem Wasser in Beruͤhrung kam, um das Doppelte stieg. Bei diesen Temperaturen

war auch wirklich die Abstoßung zwischen dem Metalle und dem Wasser bedeutend, wenn

man zuerst 1/16 und 1/8 Unze Wasser in das Schaͤlchen goß.

Die Wirkung der Rauhheit der Oberflaͤche ersieht man aus den drei Reihen. Bei

den niedrigeren Temperaturen scheint dieselbe im Allgemeinen die Verdampfung zu

vermindern; wuͤrde jedoch, wenn die Oberflaͤche glatt geblieben

waͤre, eine Abstoßung Statt gefunden haben, so wuͤrde die Rauhheit die

bei einer bestimmten Temperatur eintretende Verdampfung, indem sie den Punkt der

Maximalverdampfung erhoͤht, beschleunigt haben. Gibt man dieß zu, so steht

die Temperatur, bei der die rauhe und die glatte Oberflaͤche gleich stark

verdampfen, nur um ein Geringes, uͤber der Temperatur der wirklichen

Maximalverdampfung des Metalles, wenn man annimmt, daß die abkuͤhlende

Wirkung des Wassers ganz aufgehoben wird, d.h. wenn das Wasser in kleinen Tropfen

auf das Metall gelangt.

Eine Vergleichung der ersten und zweiten Reihe sezt diesen Punkt auf 386, eine

Vergleichung der dritten mit der vierten Reihe hingegen auf 388 1/2° F. Die

fuͤnfte und sechste Reihe laͤßt in dieser Hinsicht einen Zweifel

uͤbrig; denn hier fiele dieser Punkt nach zwei einander am naͤchsten

stehenden Resultaten auf 424°, waͤhrend er sich, wenn man von zwei

minder uͤbereinstimmenden Resultaten ausginge, zu 388° F. ergeben, und

mithin mehr mit den anderen Reihen zusammentreffen wuͤrde.

Nach den mit Wassertropfen angestellten Versuchen ergab sich die Temperatur der

Maximalverdampfung in demselben Schaͤlchen mit glatter Oberflaͤche zu

334°, und mit rauher Oberflaͤche zu 346 1/2 °F.: ein Resultat,

welches der wirklichen Temperatur der Maximalverdampfung unstreitig naͤher

kommt, als jenes, welches so eben aus dem Medium einer betraͤchtlichen

Quantitaͤt Fluͤssigkeit abgeleitet wurde.

15) Wir fanden keine entsprechende Methode, die Temperatur eines kleinen

Stuͤkes Metall von der Dike des zu den Dampfkesseln gebraͤuchlichen

Bleches zu bestimmen, waͤhrend dasselbe der Einwirkung von Wasser, welches

sich auf oder unter dem Siedepunkte befindet, ausgesezt ist, und waͤhrend

dasselbe von einer constant bleibenden Quelle her Waͤrme mitgetheilt

erhaͤlt. Es schien daher am geeignetsten, die Wirkungen der

Waͤrmemittheilung durch einen sehr guten Waͤrmeleiter, wie z.B. das

Zinn ist, mit jenen der Mittheilung durch einen unvollkommenen Waͤrmeleiter

oder Waͤrmecirculator, wie z.B. das verdikte, bei den vorhergehenden

Versuchen gebrauchte Oehl einer ist, zu vergleichen. Wir sezten demnach das eiserne

Schaͤlchen Nr. VIII von 0,25 Zoll Dike in ein Zinn- und in ein Oehlbad, und

erhielten damit bei Anwendung gleicher Quantitaͤten Wasser folgende

Resultate. Die Curven der Beobachtungen erhellen aus Fig. 4.

Temperaturnach

Fahrenheit.

1/8 Unze Wasser.Zeit in Secunden.

Zinnbad.

Oehlbad.

455

8 1/4

16

465

12 1/2

473

7 1/4

481

11 1/2

491

6 1/4

502

10 1/2

504

6

513

6

521

10 1/2

537

10 1/2

539

6 1/2

10 1/4

555

9 1/4

559

6 7/8

567

15 1/2

568

9 1/2

591

16

Die Unregelmaͤßigkeit der mit dem Oehlbade angestellten Versuchsreihe wirft

auf das hiebei erzielte Maximum einigen Zweifel; besonders da die mit einem

duͤnneren Gefaͤße vorgenommene Reihe von Versuchen eine niedrigere

Temperatur fuͤr die Maximalverdampfung ergab. Das nochmalige Vorkommen

derselben Zeit innerhalb 19° bestaͤrkt diesen Zweifel noch mehr.

Die Temperatur der staͤrksten Verdampfung war bei dem Zinnbade 508

1/2°; dabei betrug die Zeit nur 6 Secunden, waͤhrend sie sich in dem

Oehlbade auf 9 1/4 Secunden, und nach den fruͤheren Versuchen wahrscheinlich

auf weniger dann 8 belief. Die hier fuͤr das Oehlbad angegebene Temperatur

der Maximalverdampfung betraͤgt 555°; die Differenz gegen jene des Zinnbades

betraͤgt hiemit 46 1/2°. Andererseits sind die Verdampfungszeiten

zwischen 559 und 568° fuͤr beide Baͤder gleich, indem die

Abstoßung, welche durch die groͤßere, von dem Zinne mitgetheilte Hize erzeugt

wird, jene Verminderung in der Verdampfung, welche durch die mindere, von dem Oehle

abgegebene Hize bedingt ist. ausgleicht.

Aus dieser Vergleichung ergibt sich, daß in der Praxis jene Metalldike, bei der die

Wirkung des zum Bade dienenden Materielles oder der zur Mittheilung der

Waͤrme dienenden Mittel gaͤnzlich verschwindet, noch durchaus nicht

erreicht ist.

16) Bei einer geringeren Metalldike war diese durch die Natur des Bades veranlaßte

Differenz natuͤrlich noch auffallender. Mit einem Schaͤlchen von 1/12

Zoll Dike ergaben sich naͤmlich bei vergleichsweiser Anwendung des Zinn- und

Oehlbades folgende Resultate.

Eisernes Schaͤlchen Nr. II von 1/12

Zoll Dike, mit 1/8 Unze Wasser und rauher Oberflaͤche.

Im Zinnbade.

Im Oehlbade.

Temperatur.

Zeit in Sec.

Temperatur.

Zeit in Sec.

446°

7 1/2

421°

71

460 1/2

6

452

57

484

6 3/4

487

51

500

6 1/2

507

47

554

8

517

44

566

8

Die durchschnittliche Verdampfungszeit im Oehlbade betraͤgt also mehr als das

Achtfache der Verdampfungszeit im Zinnbade. – Diese Versuche

repraͤsentiren uͤbrigens keineswegs den Fall, womit man es in der

Praxis zu thun hat, und bei welchen die Mittheilung der Waͤrme durch die

Flamme, durch erhizte Luft und durch directe Ausstrahlung geschieht.

Das aus dieser Tabelle ersichtliche Maximum liegt zuverlaͤssig zwischen 460

1/2 und 500°; das offenbare Maximum ist 460 1/2°; das Maximum, welches

sich bei Weglassung des Versuches bei 484° ergibt, ist 484°, und

jenes, welches sich bei Weglassung des Versuches bei 460 1/2° herauswirft,

beilaͤufig 500°. Bei dem Oehlbade wurde das Minimum offenbar nicht

erreicht; denn man wird sich erinnern, daß dieses bei 570°, also bei einer um

50° hoͤheren Temperatur, als die Tabelle reicht, eintritt.

Die Verdampfungszeiten im Zinnbade sind hier beinahe dieselben wie bei dem 3/16 Zoll

diken Schaͤlchen. Man kann in der That die Sache so betrachten, als gelangte

die Hize durch ein sehr dikes zinnernes Schaͤlchen an das Eisen, und als

wuͤrde sie von einer unter einer zweiten eisernen Oberflaͤche

befindlichen Flamme unterhalten. Aus diesem Grunde bringt daher eine groͤßere Dike

des eisernen Schaͤlchens auch nur eine geringe Aenderung hervor.

17) Es war nunmehr unsere Aufgabe, die in die diksten eisernen und kupfernen

Schaͤlchen eingetragenen Quantitaͤten Wasser so weit zu vermehren, als

es der Rauminhalt dieser Schaͤlchen zuließ, damit jeder Theil des

Schaͤlchens, auf den die Hize wirkte, auch die abkuͤhlende Wirkung des

Wassers zu erleiden habe. Es sollte auf diese Weise die Wirkung, welche Statt

findet, wenn eine große Quantitaͤt Wasser mit heißem Metalle in

Beruͤhrung kommt, dargestellt werden. Natuͤrlich waren von diesen

Versuchen keine anderen als allgemeine Resultate zu erwarten.

Wir waͤhlten aus den bereits entwikelten Gruͤnden das Zinnbad zur

Mittheilung der Waͤrme, und verhuͤteten das Hinausschleudern von

Wassertheilchen durch einen zinnernen Ring, der den Dampf frei entweichen ließ,

waͤhrend er der eben erwaͤhnten Unannehmlichkeit in hohem Grade

steuerte. Die Temperatur des ganzen Bades ward in keinem Falle bedeutend reducirt,

indem von Unten fortwaͤhrend Hize darauf einwirkte; allein dem in der

Naͤhe des Schaͤlchens befindlichen Metalle ward die Waͤrme

schneller entzogen, als sie ihm geliefert werden konnte. Die Temperatur des Bades

konnte also auch nur jene Temperatur des Schaͤlchens andeuten, welche dieses

im Augenblike des Eingießens des Wassers besaß. Folgende Bemerkungen beziehen sich

auf das eiserne Schaͤlchen Nr. VIII von 0,25 Zoll Dike.

Eine halbe Unze (Fluͤssigkeitsmaaß) Wasser reducirte die Temperatur des

Schaͤlchens von 417° auf etwas unter 212°, also um 205°

F. – 3/4 Unzen, welche bei 504° eingetragen wurden, kuͤhlten

das Metall des Schaͤlchens unter den Abstoßungspunkt fuͤr Tropfen ab,

oder beilaͤufig um 120°, indem die hoͤhere Temperatur des

Metalles die vorgenommene Vermehrung der Quantitaͤt des Wassers mehr als

ausglich. Das Schaͤlchen faßte bis zum Niveau des Bades empor beinahe 3 1/2

Unze Fluͤssigkeit; seine Oberflaͤche war oxydirt.

Folgende Bemerkungen beziehen sich auf die Temperaturen des Metalles beim ersten

Eintragen des Wassers. Die Temperatur der Maximalverdampfung war fuͤr 1/4

Unze Fluͤssigkeit etwas, wahrscheinlich aber nicht sehr viel, uͤber

480° F. Zwischen 569 und 628° stieg die Verdampfungszeit einer und

derselben Quantitaͤt Wasser von 10 auf 20 Secunden. Auf dem Punkte der

Maximalverdampfung betrug die Zeit gegen 8 Secunden. Mit einer halben Unze Wasser

war die wahrscheinliche Temperatur der Maximalverdampfung gegen 508°,

waͤhrend die Verdampfungszeit gegen 11 1/4 Secunden betrug.

Aus mehreren Versuchen mit einer Unze Wasser, welche im Vergleiche mit einem anderen

Schaͤlchen angestellt wurden, ergaben sich 555° als die Temperatur der

Maximalverdampfung. Dagegen waren die Verdampfungszeiten bei 518 und 616°

beinahe gleich: naͤmlich 16 Secunden.

Die Temperatur der Maximalverdampfung fuͤr zwei Unzen stand uͤber

600°; die Verdampfungszeiten waren bei 580 und 602° gleich: d.h. sie

betrugen 24 Secunden.

Aus diesen Resultaten ergibt sich, daß die Verdampfungszeiten von Quantitaͤten

Wasser, die sich wie 1/8, 1/4, 1/2, 1 und 2, oder wie 1, 2, 4, 8 und 16 zu einander

verhielten, bei den der kuͤrzesten Verdampfungszeit entsprechenden

Temperaturen in dem Verhaͤltnisse von 6, 8, 11, 13 und 22, oder von 1, 1 1/3,

1 5/6, 2 1/6 und 3 2/3 zu einander standen; also in einem Verhaͤltnisse,

welches von dem Verhaͤltnisse der Quadratwurzeln der Quantitaͤten,

welches sich zu 1, 1. 4, 2, 2. 8, 4 ergibt, nicht sehr weit abgewichen

waͤre.

Die Temperaturen des Metalles stiegen, wenn so viel Wasser darauf gegossen wurde, daß

die ganze Verdampfung innerhalb der kuͤrzesten Zeit Statt fand, fuͤr

Quantitaͤten, die von 1/8 Unze bis zu 2 Unzen oder um das Sechszehnfache

wechselten, von 460° auf 600°. Das Verhaͤltniß der Temperaturen

uͤber 212° war beilaͤufig wie 1 zu 1 3/5, woraus eine

Annaͤherung gegen eine solche Temperatur des Metalles, bei der irgend eine

große, in ein dikes eisernes Gefaͤß gebrachte Wassermenge am schnellsten

verdampft werden wuͤrde, erhellt.

Es wurde in dieser Hinsicht ein directer Versuch angestellt, indem wir ein

gußeisernes Schaͤlchen von beilaͤufig einem halben Zoll Metalldike,

welches in der Form den fruͤher beschriebenen Schaͤlchen gleichkam,

und dabei gegen 10 Unzen Fluͤssigkeitsmaaß fassen koͤnnte,

uͤber einem Holzkohlenfeuer erhizten. Eine Unze Wasser, welche in dieses

Schaͤlchen eingetragen wurde, nachdem dasselbe bis zum Rothgluͤhen

erhizt und uͤber dem Feuer erhalten ward, waͤhrte 115 Secunden an; 4

Unzen waͤhrten bei dem einen Versuche 294 und bei einem zweiten 304 Secunden;

dabei blieb das Schaͤlchen nicht rothgluͤhend; das Wasser wurde

anfaͤnglich abgestoßen.

18) Mit dem kupfernen Schaͤlchen Nr. VII, dessen Metall nur 0,07 Zoll Dike

oder beilaͤufig 0,36 der Dike des eisernen Schaͤlchens hatte, ergaben

sich bei Anwendung desselben Zinnbades und bei glatter Oberflaͤche folgende

Resultate. – Bei einer Temperatur von 465 1/2° wurde 1/8 Unze Wasser

abgestoßen; die Abstoßung blieb beinahe bis zum Ende des Versuches vollkommen, und

die Fluͤssigkeit brauchte 175 Secunden zur Verdampfung. Bei der

Initialtemperatur von 501° brauchte dieselbe Quantitaͤt Wasser 187

Secunden zur Verdampfung. Bei den hoͤheren dieser Temperaturen ward mit einem

eisernen

Schaͤlchen von beinahe gleicher Dike unter Anwendung des Oehlbades die

Maximalverdampfung nicht erreicht.

1/4 Unze Wasser brauchte bei 469° F. 13 Secunden, und bei 529° F. 405

Secunden zur vollkommenen Verdampfung. Bei lezterer Temperatur war die Abstoßung

beinahe waͤhrend des ganzen Versuches eine vollkommene.

(Beschluß im naͤchsten

Heft.)

Tafeln