| Titel: | Verbesserungen an den Locomotivwagen, worauf sich John Hanson, Kupferschmied von Huddersfield in der Grafschaft York, am 31. August 1831 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 62, Jahrgang 1836, Nr. XXXIII., S. 194 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Verbesserungen an den Locomotivwagen, worauf sich

John Hanson,

Kupferschmied von Huddersfield in der Grafschaft York, am 31. August 1831 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. August 1836, S.

352.

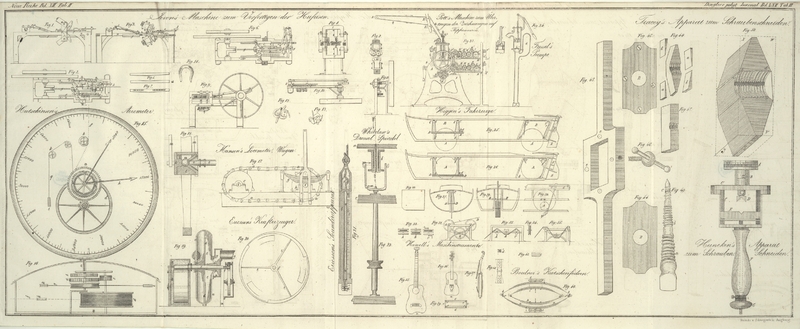

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Hanson's verbesserte Locomotivwagen.

Die unter diesem Patente begriffene Erfindung bezieht sich nicht auf die Maschinen,

womit die Locomotion oder Bewegung hervorgebracht werden soll, sondern vielmehr auf

die Raͤder und Achsen der Wagen, die auf den Eisenbahnen sowohl, als auf den

Landstraßen mittelst einer Triebkraft fortbewegt werden sollen. Sie besteht: 1) in

einer Methode die Triebkraft mittelst einer endlosen Kette auf die Raͤder

fortzupflanzen; und 2) in einer Methode die Raͤder aus der geraden Bahn zu

bringen, ohne daß dabei die Stellung ihrer Achsen veraͤndert wird.

Fig. 17 zeigt

einen Theil der Seite eines Locomotivwagens, an welchem jedoch die

Raͤder, auf denen der Wagen laͤuft, nicht dargestellt sind, a, a ist das Gestell des Wagens; b die Kurbelwelle, welche auf die gewoͤhnliche Weise durch die

Bewegungen der Maschine umgetrieben wird. An dieser Welle ist ein Stirnrad c aufgezogen, dessen Zaͤhne in die Glieder der

endlosen Kette eingreifen.

Die Achse des einen Paares der Laufraͤder sieht man in e zwischen den beiden Schenkeln eines Pfostens f, zwischen denen sie sich in dem durch die beiden Schenkel gebildeten

Fenster auf und nieder bewegen kann. Eine der Federn des Wagens druͤkt, wie

durch g angedeutet ist, auf diese Achse der

Laufraͤder; an den Enden der Federn befinden sich Stangen, die das Gestell

a, a und die auf ihm untergebrachte Maschinerie

tragen. Die Achse e kann demnach in Folge der Wirkung

dieser Federn g in dem Fenster des Pfostens spielen, und

der Wagen ist von den Erschuͤtterungen befreit, die er sonst beim Hinrollen

der Raͤder uͤber die Unebenheiten der Bahn oder der Straße erleiden

wuͤrde.

An der Achse des Laufrades e ist ein Stirnrad h angebracht, uͤber welches die endlose Kette d, d laͤuft; mithin wird in Folge der Umdrehungen

der Kurbelwelle und des Stirnrades c die endlose Kette

die Achse des Laufrades e umtreiben, und dadurch den

ganzen Wagen vorwaͤrts bewegen.

An der Kurbelwelle b sollen jedoch zwei

Stirnraͤder c von verschiedenen Durchmessern

aufgezogen werden; uͤber jedes dieser Raͤder soll eine endlose Kette

gezogen seyn, und die eine dieser Ketten soll an die Achse der vorderen, die andere

hingegen an die Achse der hinteren Raͤder laufen, damit beide Achsen durch

die Umgaͤnge der Kurbelwelle in Thaͤtigkeit gesezt werden. Diese

Raͤder c sind mit Klauenbuͤchsen an die

Kurbelwelle geschirrt.

Der zweite Theil der Erfindung ist aus Fig. 18, welche einen

senkrecht durch die Nabe eines Laufrades genommenen Durchschnitt darstellt,

ersichtlich. i, i ist die Nabe; e, e die kegelfoͤrmige, an den Enden in eine Kugel auslaufende

Achse. An dem aͤußeren Ende der Nabe ist ein Randvorsprung k, an dem inneren Ende hingegen ein Randvorsprung l, l befestigt; zwischen diesen beiden

Randvorspruͤngen bewegt sich das kugelfoͤrmige Ende der Achse, wie in

einem Kugel- und Scheidengelenke. Ein aus dem oberen Theile der Kugel hervorragender

Zapfen ragt in einen in der Nabe angebrachten Ausschnitt hinein; so wie daher die

Achse umlaͤuft, wird das Rad vermoͤge dieses Zapfens gleichfalls

umgetrieben, waͤhrend die senkrechte Stellung des Rades durch einen Rahmen

m, m, dessen senkrechte Gabelarme an der Nabe

festgemacht sind, erhalten wird.

Vermoͤge dieses Baues der Achse und der Nabe koͤnnen die Raͤder

beim Umwenden auf

den Straßen oder beim Durchlaufen von Bahncurven aus der geraden Richtung des Wagens

gebracht werden, ohne daß die Stellung der Achse selbst dabei veraͤndert

wuͤrde.

Von dem gabelfoͤrmigen Rahmen m eines jeden der

Laufraͤder laͤuft ein horizontaler Arm aus, und diese beiden Arme sind

durch Hebel mit dem vorderen Theile des Wagens, auf welchem der Wagenlenker sizt,

verbunden. Werden diese Hebel nach Rechts oder nach Links bewegt, so kommen die

Laufraͤder in eine gegen die Achsen horizontal geneigte Stellung, und mithin

kann der Wagen beliebig gewendet werden. Die Kugelverbindung der Achse mit der Nabe

gestattet naͤmlich dem Rade in dieser Richtung umzulaufen, und das

kegelfoͤrmige Ende der Achse, welches in dem kegelfoͤrmigen

Ausschnitte des Randvorsprunges l laͤuft,

traͤgt mit zur Freiheit dieser Bewegung bei.

Tafeln