| Titel: | Ueber eine neue Hemmung für Pendeluhren. Von Hrn. Alexander Witherspoon, Uhrmacher in Tranent. |

| Fundstelle: | Band 62, Jahrgang 1836, Nr. LIII., S. 284 |

| Download: | XML |

LIII.

Ueber eine neue Hemmung fuͤr Pendeluhren.

Von Hrn. Alexander

Witherspoon, Uhrmacher in Tranent.

Aus dem New Philosophical Journal, April 1836, S.

303.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Witherspoon's Hemmung fuͤr Pendeluhren.

Bei der großen Anzahl von Hemmungen fuͤr Uhrwerke, die es bereits gibt,

duͤrfte es beinahe unmoͤglich erscheinen eine auf ganz neue Principien

begruͤndete derlei Vorrichtung zu ersinnen, und doch schmeichle ich mir, daß

die von mir erfundene Hemmung an Einfachheit und Vollkommenheit alle bereits

bekannten uͤbertreffen duͤrfte. Einige Worte, die ich uͤber die

zum Messen der Zeit bestimmten Instrumente im Allgemeinen vorausschiken will, werden

die Vortheile, welche ich von meiner Erfindung erwarte, offenkundiger machen.

Sowohl an den Pendel- als an den Taschenuhren wird die Zeit durch die Schwingungen

eines Koͤrpers gemessen, der von einer Kraft, welche mit dessen Entfernung

von dem mittleren Ruhepunkt zunimmt, gegen einen Ruhepunkt getrieben wird. An den

Taschenuhren steht diese Kraft, da sie durch die Biegung der Feder bedingt ist,

genau mit der Distanz der Entwikelung im Verhaͤltnisse; an den Stokuhren

hingegen, an denen sie das Resultat der kreisfoͤrmigen Bewegung des Pendels

ist, ist dieß nur annaͤherungsweise der Fall. Die Schwingungen der Unruhe

werden, wie ungleich auch deren Ausdehnung seyn mag, immer innerhalb einer und

derselben Zeit zuruͤkgelegt; waͤhrend jene des Pendels etwas von dem

vollkommenen Isochronismus abweichen. Die Unruhe und das Pendel allein dienen

eigentlich zum Messen der Zeit; das Raͤderwerk dient bloß zum Zaͤhlen

der Schwingungen und Zur Ausgleichung des geringen, mit jeder mechanischen Bewegung

verbundenen Verlustes an Bewegungsmoment. Das Raͤderwerk muß demnach

nothwendig mit der Bewegung des Pendels in Verbindung gebracht werden, und diese

Verbindung ist durch die Hemmung, von der also die Genauigkeit der Uhr

hauptsaͤchlich abhaͤngt, vermittelt.

Die ersten Vorrichtungen dieser Art nannte man Ruͤklauf-Hemmungen (recoil escapements), weil waͤhrend eines Theils

der Schwingung das ganze Raͤderwerk und mit ihm auch die zur Unterhaltung der

Bewegung dienende Kraft durch das Bewegungsmoment des schwingenden Koͤrpers

zuruͤkgetrieben wird. Waͤhrend der ganzen Schwingung steht das

Raͤderwerk mit dem Pendel in Verbindung, wobei sich die zur Ertheilung des

Impulses dienenden Zaͤhne an dem Ruͤken der Fluͤgel (pallets) reiben. Wenn die Uhr genau gehen soll, so muß das Moment des

Pendels bloß durch die Wirkung der Schwere allein gradweise erzeugt und wieder

aufgehoben werden, waͤhrend es bei dieser Art von Hemmung von der Reibung und

von dem Widerstande der zur Unterhaltung der Bewegung dienenden Kraft

beeintraͤchtigt wird. Die Veraͤnderungen, denen diese Kraft wegen des

allmaͤhlichen Dikerwerdens des Oehles ausgesezt ist, muͤssen also

nothwendig bedeutende Irrthuͤmer in der Bewegung erzeugen.

Die erste Verbesserung, die man an dieser Art von Hemmung anbrachte, bestand darin,

daß man den reibenden Theilen der Fluͤgel eine cylinderische Gestalt gab, so

daß das Raͤderwerk dadurch lediglich zuruͤkgehalten wurde, ohne einen

Ruͤklauf machen zu muͤssen. Auch hiebei blieb jedoch die Bewegung den

Einfluͤssen der Veraͤnderungen in der Schluͤpfrigkeit des

Oehles und in der Glaͤtte der sich reibenden Oberflaͤchen

ausgesezt.

Der große Fehler der ruhenden Hemmung (dead-beat

escapement) ist, daß waͤhrend das Raͤderwerk keinen Impuls

auf das Pendel ausuͤbt, dasselbe dennoch fortfaͤhrt durch den auf den

Ruͤken des Fluͤgels Statt findenden Druk dessen Bewegung zu

verspaͤten. Diesem Uebelstande wurde durch die Erfindung der Hemmungen mit

Vorfall (detached escapements) beinahe gaͤnzlich

abgeholfen; denn hier ist das Raͤderwerk durch eine Aushebung oder einen

Vorfall (detent) verhindert irgend einen Theil des

Pendels zu beruͤhren, waͤhrend in dem Augenblike, wo der Hebel einen

Impuls erfordert, der Treibzahn frei wird, das Pendel trifft und ihm ein Moment

gibt. Waͤhrend dieß geschieht, kehrt die Aushebung wieder an ihre Stelle

zuruͤk, in Bereitschaft den naͤchsten Zahn anzuhalten. Auf diese Weise

steht also das Raͤderwerk nur dann mit dem Pendel in Verbindung, wenn es ihm

den Impuls zu geben hat; und die einzige stoͤrend auf die Bewegung wirkende

Kraft ist der Widerstand, welcher gegen das Ablassen der Aushebung besteht: diese

Kraft ist jedoch so gering, und in einer so geringen Distanz wirksam, daß sie gar

nicht in Betracht gezogen zu werden braucht.

So nahe die Hemmung mit Aushebung aber auch der Vollkommenheit kommen mag, so wird

der Impuls dennoch wegen der Verdikung des Oehles allmaͤhlich geringer

werden, und hiedurch wird der Schwingungsbogen allmaͤhlich kleiner werden,

was nothwendig auf den Gang der Uhr zuruͤkwirken muß. Ueberdieß erzeugen die

ploͤzlichen Stoͤße, welche das Pendel bekommt, durch dessen ganze

Laͤnge eine Erschuͤtterung, in Folge deren die Achse der Bewegung,

wenn das Pendel auf einer Messerschneide aufgehaͤngt ist, allmaͤhlich

eine Ortsveraͤnderung erleiden wuͤrde; man war, um diesem Uebel zu

steuern, gezwungen diese Schneide im Grunde einer Furche anzubringen, wodurch sie alle Eigenschaften

einer sich reibenden Achse bekommt.

Die von mir erfundene Hemmung ist nun darauf berechnet allen diesen Maͤngeln

abzuhelfen und das Gehen der Uhr gewisser Maßen außer den Bereich der bei der Arbeit

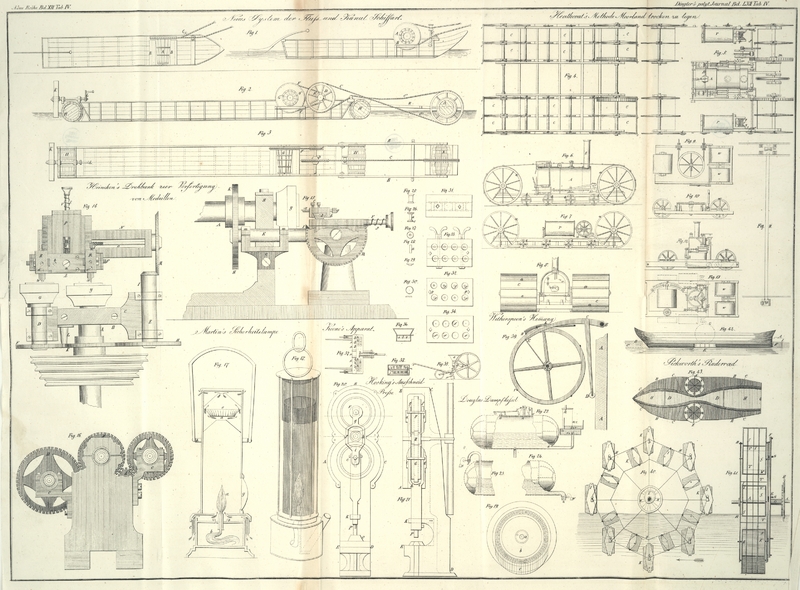

begangenen Fehler zu sezen. Die Beschreibung der auf Tab.

IV. gegebenen Zeichnung wird dieselbe allgemein verstaͤndlich

machen.

In Fig. 39 ist

A die Pendelstange, dargestellt als haͤtte

sie ihre Schwingung nach Links beinahe vollendet, und als stuͤnde sie im

Begriff mit der kleinen, an dem Arme C, D des Treibers

oder Impulsgebers (impeller) befindlichen Reibungsrolle

in Beruͤhrung zu kommen. Der obere Theil der Pendelstange ist weggebrochen,

damit man die Achse B, um die sich der Treiber dreht,

und welche mit der Bewegungsachse des Pendels selbst concentrisch ist, ersieht. Da

die beiden Achsen in ihrer Richtung zusammenfallen, so koͤnnte auch dann,

wenn sich bei D keine Reibungsrolle befaͤnde,

keine Reibung Statt finden; sie ist aber dennoch angebracht, damit sie den

nachtheiligen Einfluͤssen eines allenfallsigen kleinen Fehlers in der

Adjustirung begegne. Wie die Zeichnung zeigt, ist das Gewicht des Treibers mittelst

der duͤnnen Feder E, F von dem in der

Naͤhe des Mittelpunktes des Hemmungsrades befindlichen Zapfen F unterstuͤzt. Dieses Rad selbst ist durch den

Widerstand der Aushebung gegen den Zahn H gehindert sich

vorwaͤrts zu bewegen. Das Ende der Feder E, F ist

gabelartig geformt; der Zapfen F ruht im Grunde der

Auskerbung, und haͤlt die Feder, um etwas mehr als der kleine Durchmesser des

Zapfens betraͤgt, nach Aufwaͤrts gebogen.

Die Schwingung des Pendels ist hier so weit vollendet, daß wenn sie ganz vollbracht

ist, der Treiber B, C, D, E emporgehoben werden kann bis

das Ende der Feder eben den Zapfen F verlaͤßt,

und eine Stellung einnimmt, welche sich um eine geringe Streke links von der in der

Zeichnung ersichtlichen befindet. In diesem Zustande druͤkt dann der Treiber

mit seinem ganzen Gewicht auf das Pendel; so wie sich hingegen dieses wieder

zuruͤkzuziehen beginnt, wird das Ende der Feder nicht laͤnger mehr von

dem Zapfen F zuruͤkgehalten, sondern es wird

sich, dicht an diesem lezteren voruͤbergehend, gegen den Zapfen G richten. Der Treiber faͤhrt fort hiebei auf die

Pendelstange zu druͤken, und vermehrt dadurch deren Bewegungsmoment, bis der

Arm B, E einen Zapfen, der bei L aus einem Arme der Aushebung H, K, L,

hervorragt, erreicht, worauf das Pendel dann seine Schwingungen ununterbrochen

fortsezt.

Die Aushebung dreht sich bei K um eine Spindel, so daß

durch den Druk des Treibers auf den Zapfen L die

Aushebung emporgehoben und dem Zahne H gestattet wird, vorwaͤrts zu

treten. Genau um dieselbe Zeit ist aber der zweite Zapfen L zwischen die Seiten- oder Gabelarme der Auskerbung am Ende der Feder E, F gelangt; die Bewegung des Rades hebt daher den

Treiber wieder empor, und hiedurch wird bewirkt, daß die Aushebung auf den

Aufhaͤlter N herabgelangen und die Ankunft des

zweiten Zahnes I, dessen Stillstand durch einen

merklichen Schlag angedeutet wird, abwarten kann. Die ganze Hemmung ist dann wieder

in ihre fruͤhere Stellung zuruͤkgekehrt, und wartet in dieser die

Annaͤherung des Pendels ab, um dessen Kraft abermals zu

unterstuͤzen.

Waͤhrend dieser ganzen Bewegung steht das Pendel nie mit dem

Raͤderwerke in Verbindung; der einzige auf dasselbe wirkende Koͤrper

ist der Treiber, und dieser theilt ihm den Impuls mit, der dadurch erzeugt wird, daß

ein gleichbleibendes Gewicht sich durch eine bestimmte Streke herab bewegt. Wegen

der großen Leichtigkeit der Theile ist weder an der Spindel B, noch an dem Zapfen F ein Einoͤhlen

noͤthig, weßhalb mithin durch die Veraͤnderungen in der Consistenz,

die das Oehl sonst gewoͤhnlich erleidet, keine Irrthuͤmer entstehen

koͤnnen. Um den Impuls zu bewirken, hat das Pendel den Treiber durch einen

von der Dike des Zapfens F bedingten Raum zu bewegen,

und die Reibung der Feder an diesem Zapfen zu uͤberwinden. Der Durchmesser

dieses Zapfens ist jedoch so gering, und die Biegung der Feder so leicht, daß die

hieraus erwachsenden Irrthuͤmer hoͤchst klein seyn muͤssen,

besonders wenn man in Erwaͤgung zieht, daß dieselben keinem Wechsel

unterworfen sind. Das Losmachen der Aushebung H wird

nicht durch das Pendel, sondern durch den Treiber bewerkstelligt; wie wandelbar

daher die Kraft ist, so wird, wenn sie nur nie so klein, daß sie den Treiber nicht

mehr emporzuheben vermag, und nie so groß ist, daß sie das Losmachen der Hemmung

verhindert, der Gang der Uhr dennoch nicht im Geringsten dadurch

beeintraͤchtigt werden.

Wenn die Pendelstange die Reibungsrolle erreicht, so bewegt sie sich mit sehr

geringer Geschwindigkeit, indem sie sich beinahe an dem aͤußersten Ende ihrer

Schwingung befindet; es kann demnach nichts Statt finden, was dem Schlag der

gewoͤhnlichen Hemmungen analog waͤre; ja selbst die ploͤzliche

Entfernung des Drukes des Treibers, die eintritt, wenn der Arm den Zapfen L erreicht, kann kaum irgend ein Zittern in dem Pendel

erzeugen.

An beinahe allen empfindlichen Hemmungen ist, wenn die Uhr gut gehen soll, die

hoͤchste Vollendung oder Glaͤtte jener Oberflaͤchen, die sich

an einander reiben, und uͤberhaupt eine große Genauigkeit in der Arbeit

unumgaͤnglich noͤthig; an meiner neuen Hemmung hingegen ist der hieraus erwachsende

Vortheil keineswegs so groß. Die Verfertigung des Raͤderwerkes ist beinahe

etwas ganz Gleichguͤltiges; und selbst wenn die Entfernungen der

Sperrzaͤhne ungleich waͤren, wuͤrde der Irrthum bei jedem

Umgange des Rades wiederkehren, und dessen Wirkung auf das Gehen der Uhr innerhalb

einer und derselben Periode erzeugt und wieder aufgehoben werden, so daß dieß auf

den taͤglichen oder stuͤndlichen Gang keinen Einfluß

haͤtte.

Die Bewegung des Raͤderwerkes gleicht jenem einer vollkommen ruhenden Hemmung

(dead-beat), obschon die Hemmung uͤbrigens

ganz die Natur der Ruͤklaufhemmung theilt, indem das Aushaken der Feder nur

nach leichtem Emporsteigen des Treibers erfolgt. Der Stoß findet nur nach jeder

zweiten Schwingung Statt, so daß um Secunden zu schlagen ein halbes Secundenpendel

angewendet werden muß. An den Hemmungen, die bei jeder Schwingung stoßen, kann man

nur mit vieler Muͤhe zwei auf einander folgende vollkommen gleiche

Intervallen erlangen, indem der eine kuͤrzer und der andere um das

laͤnger ist als eine Secunde; erfolgt der Stoß hingegen nur an der einen

Seite, so kann keine solche Ungleichheit eintreten.

Die Theile des Treibers sind allerdings der Ausdehnung in der Waͤrme

ausgesezt; dem kann jedoch leicht dadurch abgeholfen werden, daß man an der anderen

Seite der Spindel B einen Arm anbringt, welcher aus

irgend einem sich ausdehnenden Metalle, wie z.B. aus Zink besteht, waͤhrend

man die Arme, welche man in der Zeichnung ersieht, aus Glas verfertigt. An diesem

Arme ließe sich auch ein Gewicht anhaͤngen, wodurch die Intensitaͤt

des Impulses geregelt werden koͤnnte.

Wenn die Feder den Zapfen F verlaͤßt, so

geraͤth sie nicht gleich in Ruhestand, sondern sie faͤhrt noch einen

Augenblik lang zu beiden Seiten in ihren Schwingungen fort. Um nicht Gefahr zu

laufen, daß sie abermals in denselben Zapfen einfalle, habe ich zur Verminderung

dieser Schwingungen einen Daͤmpfer angebracht, den ich jedoch in der

Zeichnung wegließ, da ich ihn nicht durchaus noͤthig fand. Ich brauche wohl

kaum zu bemerken, daß man die Zahl der Lupfzapfen keineswegs gerade auf vier

beschraͤnken muß.

Tafeln