| Titel: | Ueber verbesserte Methoden Kohlen zu brennen. |

| Fundstelle: | Band 62, Jahrgang 1836, Nr. LXVII. LXVIII. , S. 388 |

| Download: | XML |

LXVII.

LXVIII.

Ueber verbesserte Methoden Kohlen zu

brennen.

(Aus dem American Railroad Journal.)

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Verbesserte Methoden Kohlen zu brennen.

Der große Verlust an Kohle und der gaͤnzliche Verlust der fluͤchtigen

Bestandtheile, der bei der gewoͤhnlichen Methode Kohlen zu brennen Statt

findet, fuͤhrte zur Erfindung zweier Verfahrensweisen, bei denen die

Quantitaͤt der erzielten Kohlen beinahe eben so groß ist, wie beim Verkohlen

in eisernen Cylindern, und bei denen die fluͤchtigen Bestandtheile zugleich

auch aufgefangen werden koͤnnen.

Die erste dieser Methoden, die sich hauptsaͤchlich fuͤr hartes Holz,

welches nur wenig harzige Substanzen enthaͤlt, eignet, wird in einem Ofen von

der Form eines Cylinders, oder vielmehr von der Form eines abgestuzten Kegels,

dessen Basis nach Oben gerichtet ist, vorgenommen. Dieser Ofen kann unmittelbar

uͤber dem Erdboden aus Rasen oder Lehm gebaut werden; besser ist es jedoch,

wenn man ihn so tief in den Boden einsenkt, daß die ausgeschlagene Erde zur

Vollendung des oberen Theiles des Ofens dienen kann. In einem einzigen Falle,

naͤmlich an der Gießerei von West Point, sahen wir einen derlei Ofen mit

Baksteinen ausgefuͤttert.

Um einem solchen versenkten Ofen die zur Unterhaltung der Verbrennung noͤthige

Luft zuzufuͤhren, werden von der Oberflaͤche des Bodens bis an die

Sohle des Ofens irdene Roͤhren gefuͤhrt. Diese Roͤhren, die

hinter der Fuͤtterung liegen, treten entweder in der Naͤhe des Bodens

in die Sohle, oder sie sind in kleine gemauerte Gewoͤlbe, welche mit dem

Inneren des Ofens communiciren, eingesezt. Am Scheitel kann der Ofen mit einem Dekel

aus Eisenblech geschlossen seyn; zum Aufsezen von diesem muß, wenn nicht schon die Fuͤtterung

des Ofens aus Mauerwerk besteht, wenigstens oben ein Ring aus Baksteinen gemauert

seyn. Der Dekel muß rings herum um drei bis vier Zoll uͤber den Ofen

hinausragen, und mit mehreren Oeffnungen versehen seyn, von denen sich die eine im

Mittelpunkte, die anderen hingegen im Umkreise herum befinden. Durch jede dieser

Oeffnungen fuͤhrt eine kurze Roͤhre aus Eisenblech, und jede dieser

Roͤhren ist mit einem eisernen Stopfer versehen.

Dumas gibt fuͤr diese Oefen 10 Fuß Durchmesser und

9 Fuß Tiefe an; die mittlere Roͤhre hat 9 Zoll im Durchmesser; von den 4

kleineren im Umfange befindlichen hingegen hat jede 4 Zoll im Durchmesser. Der Ofen

in West Point hat bei 9 Fuß Tiefe 12 Fuß im Durchmesser.

Zum Behufe der Verdichtung der fluͤchtigen Bestandtheile ist in der

Naͤhe des Scheitels des Ofens eine Oeffnung angebracht, in welche eine

gußeiserne oder irdene Roͤhre eingesezt ist. Diese Roͤhre communicirt

mit einer kleinen aus Baksteinen gemauerten Kammer von beilaͤufig 18 Zoll

Laͤnge auf einen Fuß in der Breite und auf 15 Zoll Hoͤhe; in diese

Kammer tritt die Roͤhre beilaͤufig in der Mitte ihrer Hoͤhe.

Vom Scheitel der Kammer laͤuft eine Roͤhre aus Eisenblech aus, die,

nachdem sie 4 bis 5 Fuß hoch senkrecht emporgestiegen, eine wagrechte Richtung

annimmt und in dieser noch 15 Fuß weit fortlaͤuft. Da in dieser Entfernung

keine Gefahr der Entzuͤndung mehr Statt findet, so kann die Roͤhre von

hier an aus Holz bestehen. Die Verlaͤngerung der Roͤhre communicirt

mit einem nach dem Woolf'schen Principe eingerichteten

Verdichtungsapparate, der jedoch aus gewoͤhnlichen Faͤssern

zusammengesezt werden kann.

Wenn man den Ofen fuͤllen will, so pflanzt man in dessen Mitte zuerst einen

Baum auf, der an Hoͤhe der Tiefe der Aushoͤhlung gleichkommt, und der

mittelst eines um ihn gelegten Haufens Holzkohlen an Ort und Stelle aufrecht

erhalten wird. Hierauf waͤhlt man eine Anzahl groͤßerer Scheite aus,

und legt diese in solcher Art auf den Boden des Ofens, daß sie

strahlenfoͤrmige Zuͤge bilden, welche sich da endigen, wo die

Luftroͤhren durch die Fuͤtterung dringen. Quer uͤber diese

Scheite wird dann eine horizontale Schichte von Scheiten gelegt. Die

strahlenfoͤrmigen Scheite duͤrfen weder den mittleren Pfosten, noch

die Fuͤtterung des Ofens beruͤhren. Die auf sie gelegten Schichten

hingegen muͤssen sich von dem einen bis zur anderen erstreken. Die weiteren

Schichten muͤssen auf solche Welse auf einander gelegt werden, daß so wenig

freier Raum als moͤglich zwischen ihnen bleibt; besonders ist in der

Naͤhe des Umfanges hierauf zu sehen. Wenn der Ofen sonach gefuͤllt

ist, so wird der mittlere Baum ausgezogen, der Dekel aufgesezt, und dieser auf zwei Zoll Hoͤhe mit

trokener Erde bedekt.

Nachdem man die Stopfer aus den in dem Dekel befindlichen Roͤhren ausgezogen

hat, werden durch die mittlere Roͤhre gluͤhende Kohlen eingetragen,

die auf den Kohlenhaufen fallen, womit der mittlere Pfosten umgeben wurde, und

welche denselben anzuͤndet. Hierauf wird die mittlere Roͤhre

verstopft, damit der Zug gegen die Außenseite der Holzmasse hin geleitet wird. Die

uͤbrigen Roͤhren beginnen dann Rauch auszustoßen, der mit einer Flamme

umgeben ist. Sobald diese Flamme jedoch ihre blaue Farbe verliert und weiß und

wolkig zu werden beginnt, so werden die Feuerzuͤge leicht verstopft, damit

die Muͤndungen der absteigenden Luftstroͤme solcher Maßen verkleinert

werden, und damit der Zug gegen den Verdichtungsapparat hin geleitet werde. Wollte

man keine Saͤure auffangen, so muͤßten die Roͤhren in dem Dekel

nur zum Theil verstopft werden. Die innerhalb des Ofens von Statten gehende

Verbrennung kann mittelst der Luftroͤhren und der in den Dekel eingesezten

Roͤhren regulirt werden. So laͤßt sich eine zu rasche Verbrennung,

welche an irgend einer Stelle Statt findet, unterbrechen, indem man die einzelnen

Luftroͤhren und den ihnen gegenuͤber liegenden Zug vollkommen

verschließt; sollte die Verbrennung hingegen zu traͤg seyn, so muͤssen

diese Roͤhren moͤglichst weit geoͤffnet werden, bis die

gehoͤrige Lebhaftigkeit hergestellt ist.

An einem Ofen von 10 Fuß Durchmesser auf 9 Fuß Hoͤhedauert der Brand 60 bis 80

Stunden. Man erkennt die Vollendung desselben, wenn sich die obere Holzschichte in

Gluth befindet. Ist dieß der Fall, so oͤffnet man fuͤr eine kurze Zeit

saͤmmtliche Zuͤge, mit Ausnahme des mittleren, damit eine

Quantitaͤt Kohlenwasserstoffgas ausgetrieben werde, die, wenn sie auch dem

Producte in Hinsicht auf Quantitaͤt keinen Eintrag thun wuͤrde, doch

dasselbe bei den Kaͤufern in geringere Gunst zu sezen pflegt. Sobald die

eigenthuͤmliche Wasserstoffgas-Flamme verschwindet, muͤssen

saͤmmtliche Luftroͤhren und Zuͤge nicht nur mit ihren Stopfern

verschlossen, sondern auch noch mit Thon verlegt werden; auch soll man dieselben zu

noch groͤßerer Sicherheit mit Dekeln, worin Thon enthalten ist, bedeken. Von

dem großen Dekel selbst wird die trokene Erde beseitigt, damit man ihn mit Thon, der

mit Wasser angeruͤhrt worden ist, verkitten kann. Die auf diese Weise

eingeschlossene Kohle braucht 60 bis 80 Stunden zum Abkuͤhlen.

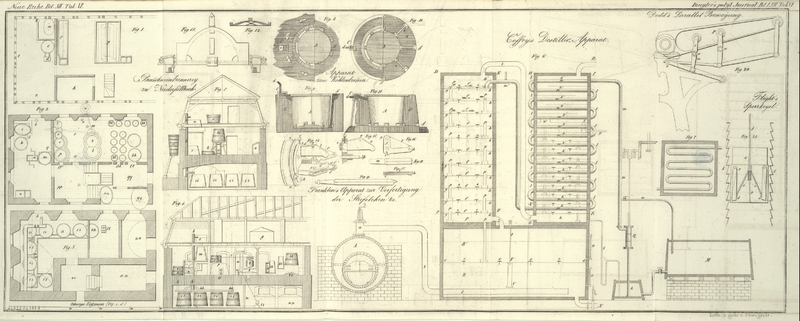

Die auf Taf. VI. beigefuͤgten Zeichnungen geben einen deutlichen Begriff von

einem Ofen dieser Art. Fig. 8 und 9 ist ein Grundriß und

Durchschnitt eines in die Erde eingesenkten Ofens. Fig. 10 und 11 zeigen einen unmittelbar auf

der Erdoberflaͤche gebauten Ofen. Fig. 12 ist der Dekel aus

Eisenblech, der sowohl auf den einen, als auf den anderen anwendbar ist.

A ist das Innere des Ofens. B die Fuͤtterung aus Erde oder der Wall. C die Kammer, worin der Theer verdichtet werden kann. d die Roͤhre, die an den fuͤr die

brenzelige Holzsaͤure bestimmten Verdichter fuͤhrt. e, e die Luftloͤcher; f,

f die Muͤndungen, bei denen die aͤußere

atmosphaͤrische Luft eintritt.

In Bennington wurde ein aͤhnlicher Ofen aus Baksteinen unmittelbar auf den

Erdboden gebaut, und mit einer Kuppel aus Baksteinen uͤberwoͤlbt. In

der Mauer war eine Thuͤre gelassen, bei der das Holz eingetragen werden

konnte, und die nach geschehener Fuͤllung des Ofens zugemauert ward.

Fuͤr Luftzuͤge wurde dadurch gesorgt, daß man einige Ziegel in dem

Gemaͤuer lose ließ. Das Ausloͤschen des Feuers nach vollendetem Brande

bewerkstelligt man mit Wasser: eine Methode, die sich unerwartet vortheilhaft

zeigte, indem die mit Wasserdaͤmpfen gesaͤttigte Kohle unmittelbar

angewendet werden konnte, und eben so gut war wie solche, die bereits vor mehreren

Monaten zubereitet wurde.

In Frankreich nimmt man an, daß Oefen dieser Art beinahe um 25 Proc. mehr Ertrag

geben, als die gewoͤhnlichen Kohlenmeiler. In West Point ergab sich ein noch

guͤnstigeres Resultat; denn man erzielte um 50 Proc. mehr als nach der

gewoͤhnlichen Methode. Dieser Unterschied erklaͤrt sich daraus, daß

man in Frankreich sein Hauptaugenmerk auf die brenzelige Holzfaͤule richtete,

waͤhrend man diese in West Point vernachlaͤssigte. Auch legt man in

Frankreich die Scheite auf die oben beschriebene Weise, waͤhrend man sie in

West Point senkrecht stellt.

In Schweden wurde von Hrn. Schwartz ein Apparat erfunden, der hauptsaͤchlich auch zur

Gewinnung des Terpenthines geeignet ist, den das dortige Foͤhrenholz liefert.

Dieser Ofen besteht aus einem Gewoͤlbe oder aus einer Kuppel, die aus

Baksteinen oder Sandsteinen mit einem Gemisch aus Thon und Sand gebaut wird.

Gewoͤhnlicher Moͤrtel darf hiezu nicht genommen werden, weil er nicht

nur durch die Hize leiden, sondern von der brenzeligen Holzsaͤure ganz und

gar zerstoͤrt werden wuͤrde. Dieß Gewoͤlbe ist an den Enden von

einer senkrechten auf gleiche Weise aufgefuͤhrten Mauer geschlossen. Der

Boden des Ofens besteht aus Erde und hat die Form zweier schwach geneigter schiefer

Flaͤchen, welche in der Mitte zwischen den laͤngeren Seiten des

Gewoͤlbes in einer Rinne zusammenstoßen. In jeder Endmauer befinden sich zwei

Feuerstellen; und in einer derselben sind vier Oeffnungen angebracht, die zum

Eintragen des Holzes und

zum Herausschaffen der Kohle dienen. Der Rauch und Dampf wird in gußeisernen

Roͤhren, welche in gleicher Hoͤhe mit dem Erdboden gelegt sind, und

die von der Mitte der laͤngeren Seiten des Gewoͤlbes auslaufen,

abgeleitet; und diese Roͤhren endigen sich in Canaͤle, in denen der

Dampf verdichtet wird, waͤhrend sie den Rauch in zwei senkrechte Rauchfange

entweichen lassen. Einen Ofen dieser Art sieht man in Fig. 13 im Durchschnitt

abgebildet.

Dieser Ofen gewaͤhrt den Vortheil, daß keine Luft in ihn eintreten kann,

ausgenommen durch die Feuerstellen, die stets mit brennendem Brennstoffe

erfuͤllt erhalten werden, und daß gerade jenes Brennmaterial, aus dem keine

Kohlen bereitet werden, naͤmlich die kleinen Aeste und Zweige, am besten zur

Unterhaltung des Feuers auf den Heizstellen geeignet sind. Beim Eintragen des Holzes

werden die Scheite mit den laͤngeren Seiten des Gewoͤlbes parallel und

so gelegt, daß so wenig leerer Raum als moͤglich bleibt; ausgenommen in der

Naͤhe der Feuerzuͤge, die zum Behufe des Entweichens des Rauches und

der Daͤmpfe frei gelassen werden muͤssen. Zwei Tage Zeit reichen hin,

um das Holz in Kohle zu verwandeln; man erkennt das Ende der Operation aus dem

Erscheinen der blauen Flamme von gekohltem Wasserstoffgase an den Schornsteinen; ist

dieß eingetreten, so werden saͤmmtliche Oeffnungen verschlossen und mit Thon

verkittet. Nach Ablauf von zwei Tagen oͤffnet man zwei Oeffnungen in dem

Bogen des Gewoͤlbes, die bisher sorgfaͤltig verschlossen gewesen sind,

gießt zum Behufe des Abkuͤhlens der Kohlen Wasser ein, und verschließt dann

die Oeffnungen abermals. Nach Ablauf von weiteren drei oder vier Tagen

oͤffnet man eines der Thuͤrchen in der Endmauer, und traͤgt

noch mehr Wasser ein. Da Entleeren der Kohle kann jedoch nicht eher vorgenommen

werden, als bis saͤmmtliche aͤußere Theile des Apparates bis auf die

Temperatur der aͤußeren ihn umgebenden atmosphaͤrischen Luft

abgekuͤhlt worden sind.

Diese Art von Oefen, deren man sich in einigen Gegenden Europas haͤufig

bedient, liefert um 1/3 Kohle mehr als die gewoͤhnlichen Kohlenmeiler; auch

wird der Terpenthin und die Saͤure, die sonst verloren gingen, gewonnen. Er

duͤrfte daher in jenen Gegenden America's, in denen Eisen mit Fichtenkohlen

ausgebracht wird, gleichfalls mit Vortheil eingefuͤhrt werden

koͤnnen.

Welche Art von Oefen man auch anwenden mag, so ist zu berechnen, ob es wohlfeiler

kommt, die Kohle gleich an Ort und Stelle in den Waͤldern auf die

gewoͤhnliche Weise zu erzeugen, oder das Holz an den Ofen zu transportiren.

Das Gewicht der zu transportirenden Kohle betraͤgt allerdings nur den siebzehnten Theil

von dem Gewichte des Holzes, allein die Oefen geben dafuͤr um 1/3 Kohlen mehr

als die Meiler, so daß dieser Mehrertrag die hoͤheren Transportkosten

wenigstens ausgleichen duͤrfte. Auch ist in Betracht zu ziehen, daß die an

Ort und Stelle bereitete Kohle besser ist als solche, die auf unebenen Straßen weit

verfahren wurde; und daß bei diesem Verfahren kein Verlust Statt findet.

Tafeln