| Titel: | Die Branntweinbrennerei in Niederfüllbach bei Coburg. Von C. Zeller, Sek. des Großherzogl. badischen landwirthsch. Vereins und Lehrer der Landwirthschaft am Großherzogl. Schullehrer-Seminarium in Karlsruhe. |

| Autor: | Dr. Christian Felix Zeller [GND] |

| Fundstelle: | Band 62, Jahrgang 1836, Nr. LXVIII. LXIX. , S. 393 |

| Download: | XML |

LXVIII.

LXIX.

Die Branntweinbrennerei in Niederfuͤllbach

bei Coburg. Von C. Zeller, Sek.

des Großherzogl. badischen landwirthsch. Vereins und Lehrer der

Landwirthschaft am Großherzogl. Schullehrer-Seminarium in

Karlsruhe.

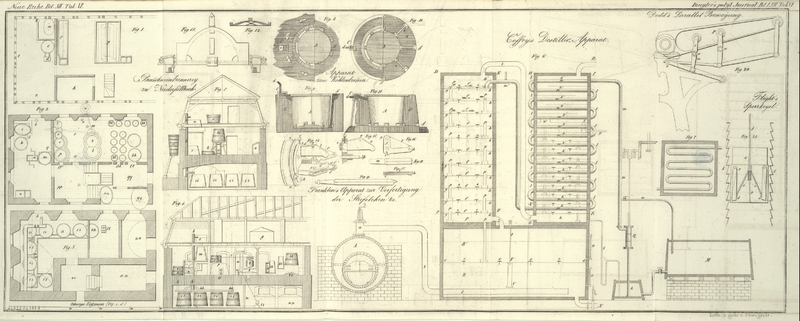

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Zeller, uͤber die Branntweinbrennerei.

So viel auch in unserer Zeit uͤber das Brennereigewerbe geschrieben wurde,

wodurch dasselbe seiner jezigen Vervollkommnung allerdings mehr und mehr

entgegengeruͤkt ist, und in welcher Beziehung wir einem Neuenhan, Hermbstaͤdt, Schmidt, Pistorius, Dorn, Koͤll,

Foͤrster u.a. mancherlei schaͤzenswerthe Mittheilungen zu

verdanken haben, so hat man doch der Lehre von der Anlage der zu diesem

Gewerbebetrieb noͤthigen Locale, ihrer zwekmaͤßigen inneren

Einrichtung, namentlich aber dem nothwendigen Zusammenhang und der Verbindung aller

einzelnen Geraͤthe unter sich immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit

geschenkt. Die Wichtigkeit einer solchen Lehre laͤßt sich indessen eben so

wenig in Abrede ziehen, als die Wahl der zu dem fraglichen Gewerbebetrieb dienlichen

Geraͤthe nicht gleichguͤltig erscheint; dieß bedarf auch um so weniger

einer naͤheren Begruͤndung, wenn man bedenkt, welch großen Einfluß

jene Verhaͤltnisse auf die Groͤße des Baucapitals, auf Ersparnis an

Arbeit und Material aͤußern, und wie gar zu haͤufig noch aus Mangel an

Sachkenntnis selbst große Capitalien auf derartige Einrichtungen nuzlos verwendet

werden.

Kann sich nun immerhin eine Lehre, wie die fragliche, bei der Vielseitigkeit der auf

die Anlage solcher technischen Einrichtungen einwirkenden Umstaͤnde nur auf

allgemeine Grundsaͤze und Andeutungen beschranken, so wird sie doch

jedenfalls eine in der That fehl fuͤhlbare Luke ausfuͤllen.

Ihre Nothwendigkeit ist aber geboten durch den im Ganzen genommen noch allzu sehr

mangelhaften Zustand derartiger Werkstaͤtten, durch die Anforderungen, die

man in unseren Tagen an den gebildeten Theil des gewerbtreibenden Publicums machen kann,

uͤberhaupt aber durch den Standpunkt, auf den sich der uͤbrige Theil

des Brennereigewerbes bereits erhoben hat.

Hiezu hofft nun Einsender dieses einen nicht ganz unwichtigen Beitrag durch die

Beschreibung einer Brennerei zu liefern, welche sich vermoͤge ihrer

Einrichtung, insbesondere aber durch sinnreiche Verbindung der darin aufgestellten

Geraͤthe wesentlich auszeichnet, und die seiner Ansicht nach in jeder

Hinsicht als vorzuͤgliches Muster einer Brennereianlage erklaͤrt

werden darf.

Es ist dieß die von dem Prinzen Leopold von Coburg,

jezigem Koͤnige der Belgier, auf seinem Gute Niederfuͤllbach bei Coburg etablirte Brennerei,

welche Einsender auf einer vor zwei Jahren unternommenen Reise durch Norddeutschland

kennen gelernt, die aber auch seine Aufmerksamkeit unter den vielen in den

preußischen und anderen norddeutschen Staaten von ihm besuchten derartigen

Gewerbeanstalten am meisten auf sich gezogen hat.

Das zur Brennerei in Niederfuͤllbach bestimmte Gebaͤude ist erst vor

wenigen Jahren unter der Leitung des dortigen Hrn. Verwalters Ludloff, eines eben so vielseitig

wissenschaftlich als praktisch gebildeten Mannes, aufgefuͤhrt, aber schon

gleich anfaͤnglich nach allen Theilen seiner Construction mit

Ruͤksicht auf die jezt darin etablirten technischen Gewerbe angelegt worden.

Wie gut ihm diese gelungen, wie sinnreich namentlich der Zusammenhang der darin

aufgestellten Geraͤthe unter sich gewaͤhlt ist, und welch große Raum-,

Arbeits- und Materialersparniß dieser gewahre, wird die nachfolgende Beschreibung

des Ganzen darthun. Da diese aber nur durch Zeichnungen deutlich werden kann, so

sind solche zu diesem Behuf hier beigefuͤgt.

Sie zeigen nun unter

Fig. 1 den

Grundriß des Dachbodens;

Fig. 2 den

Grundriß des Gebaͤudes zu gleicher Erde;

Fig. 3 den des

Souterrains, und

Fig. 4 den

Durchschnitt des Gebaͤudes nach seiner Laͤnge.

Beschreibung der einzelnen Risse, und zwar:

Fig. 1Grundriß des Dachbodens. Dieser enthaͤlt unter

a) einen Behaͤlter, der die ganze Brennerei mit

Wasser versieht, welches die Pumpe

b) die mit dem Wasserrade einer benachbarten

Muͤhle in Verbindung steht, und durch dieses in Gang gesezt wird, aus einem

vorbeifließenden Bache in den Behaͤlter schoͤpft.

c) eine Kufe zum Waschen der Kartoffeln, mit zwei

Boͤden, wovon der obere aus Latten, die 1/2 Zoll von einander liegen,

zusammengesezt ist,

damit die beim Waschen der Kartoffeln durch das Wasser aufgeloͤsten unreinen

Theile sich in den Raum zwischen jenen zwei Boͤden ziehen koͤnnen.

d) eine Oeffnung, durch welche die gereinigten

Kartoffeln in das darunter stehende Dampffaß entleert werden.

e) den Plaz zur Aufbewahrung der fuͤr die

woͤchentliche Verarbeitung bestimmten Kartoffeln.

f) eine Malzdoͤrre, in welche der Rauch des Ofens

p gefuͤhrt wird, endlich

g) eine zweite, aber groͤßere Malzdoͤrre

zum Gebrauch der Brauerei. In diese wird der Rauch des Brennofens c, c geleitet, sie kann aber auch, wenn es

noͤthig ist, durch die besondere Feuerung d, d

geheizt werden.

h) die Schlafkammer fuͤr das Brau- und

Brennereipersonal.

Fig. 2Grundriß zu gleicher Erde.

Dieser zeigt unter

b die unter gleicher Ziffer bereits erwaͤhnte,

hier mit einem Hahn versehene Roͤhre. Durch leztere kann das zum Einmaischen

und sonstigem Gebrauch noͤthige Wasser abgelassen werden.

i) eine Einmaischkufe.

k) eine Kuͤhlkufe, in welche ein Theil der

Maische, wenn ihr schnelles Abkuͤhlen noͤthig seyn sollte, aus der

ersteren uͤbergelassen wird, weßhalb sie auch etwas tiefer als die

Einmaischkufe steht. Von diesen beiden Geschirren kommt die Maische durch

l) einen Trichter in das Gaͤhrlocal.

m) ein Dampffaß zum Kartoffeldampfen, in das sich die

aus dem Waschapparat c kommenden Kartoffeln durch die

Oeffnung d (siehe Fig. 1) entleeren. Jedes

Dampffaß hat nach seiner ganzen Hoͤhe einzelne durch Stoͤpsel

verschließbare Oeffnungen, die zum Untersuchen der Kartoffeln waͤhrend des

Daͤmpfens dienen.

n) eine Muͤhle zum Zerkleinern der lezteren mit

zwei steinernen Walzen. Sie steht so nahe am Dampffasse, daß sich dieses der gahr

gekochten Kartoffeln beim Oeffnen eines zunaͤchst am Boden angebrachten

Thuͤrchens unmittelbar in die Kartoffelmuͤhle entleeren kann.

o) einen Behaͤlter fuͤr die Aufbewahrung

des zum Einmaischen bestimmten Malzschrotes.

p) einen Dampfkessel, aus dem die im Dampffasse in

befindlichen Kartoffeln die noͤthigen Daͤmpfe erhalten, und der

zugleich durch den Hahn

q) das zum Anmaischen noͤthige warme Wasser

abgibt. Außerdem dient dieser Kessel zur Liqueurfabrication, wozu der leztgenannte

Hahn verschlossen, dagegen ein zum Destillirapparat

r) fuͤhrender Hahn geoͤffnet wird.

Das fuͤr diesen Apparat noͤthige Kuͤhlwasser leitet die

Roͤhre

s) aus dem mehrerwaͤhnten Reservoir a.

Eine aͤhnliche Roͤhre bringt auch auf die Kuͤhlbeken des

Hauptapparats (t) das noͤthige Wasser.

t) den eigentlichen Brennapparat mit zwei Blasen, einem

Vorwaͤrmer und der Abkuͤhlstande

u) welche außerhalb des Brennereigebaͤudes steht.

Dieser Hauptapparat ist nach der bekannten Erfindung von Pistorius construirt.

v) den Verschluß des durch das ersterwaͤhnte

Kuͤhlfaß laufenden Schlangenrohrs. Er nimmt das aus der Schlange fließende

Destillat auf, und dieses zieht sich dann in die im Keller des Souterrains liegende

Vorlage.

Jener Verschluß ist oben durch ein in Blech gefaßtes Glas, das einem Uhrglas gleicht,

bedekt, so daß sich zwar das Quantum des ablaufenden Destillats jederzeit beobachten

laͤßt, dasselbe aber unzugaͤnglich und vor Entwendung gesichert ist.

Ferner ist in dem Verschluß ein Alkoholometer eingesezt, um auch den Gehalt des

ablaufenden Destillats beobachten zu koͤnnen.

w) eine Pumpe, welche die gegohrene Maische aus dem im

Souterrain stehenden Maischbehaͤlter in den Vorwaͤrmer

foͤrdert.

x) den Hahn zum Ablassen des Spuͤlichts oder der

Schlempe aus der ersten Destillirblase, welches dann in dem unter

z) ersichtlichen Canal ablaͤuft und sich in der

vertieft liegenden Kufe

aa) sammelt.

bb) hoͤlzerne Kufen, welche zur Essigbereitung

dienen.

Um naͤmlich die in Folge des Betriebs der Brennerei und

Dampferzeugungsgeraͤthe ausgestroͤmte und im Brennlocal verbreitete

warme Luft, so weit es thunlich ist, nicht unbenuzt zu lassen, werden jene Kufen zur

Essigbereitung benuzt.

cc) das Schuͤrloch zur Heizung der Blasen,

bei

dd) die besondere Feuerung der unter g angefuͤhrten Malzdoͤrre mit zwei

Seitenoͤffnungen fuͤr die einstroͤmende kalte Luft.

ee) das Schuͤrloch eines zur Oekonomie

gehoͤrigen Bakofens.

Die Woͤlbung desselben nimmt einen Theil des Brennlocals ein, und auf sie sind

einige der oben erwaͤhnten Kufen gestellt, um auch die beim Gebrauch des

Bakofens ausstroͤmende warme Luft nicht unbenuzt zu lassen.

ff) das Schuͤrloch des Dampferzeugers.

gg) einen Brunnen, welcher sowohl dem

Malzgewoͤlbe, als auch der Oekonomie das noͤthige Wasser liefert.

pp) den Holz- und Vorplaz der Brennerei

qq) den vertieft liegenden Plaz vor den Feuerungen, die

auf diese Art zur Brusthoͤhe stehen.

Fig. 3. Grundriß des Souterrains. Dieses enthaͤlt den

Gaͤhrkeller, worin sich befindet:

hh) die Roͤhrenfahrt, welche das zum Stellen der

Maische noͤthige Wasser abgibt, und von wo aus dasselbe unmittelbar in die

Maischkufen abgelassen werden kann.

Unter l ist der bei Fig. 2 mit gleicher Ziffer

angegebene Trichter ersichtlich, welcher die oben zubereitete Maische nach dem

Gaͤhrgewoͤlbe fuͤhrt. Die Maische fließt durch aufgelegte

hoͤlzerne Rinnen mit dem zugelassenen kalten Stellwasser in die jedes Mal

dazu bestimmte Gaͤhrkufe, deren 8 im Gewoͤlbe stehen und die mit i, i bezeichnet sind.

Unter m, m ist eine fortlaufende Rinne ersichtlich, in

welche die abgegohrene Maische durch Ziehen eines Stoͤpsels aus

saͤmmtlichen Gaͤhrkufen abgelassen werden kann; sie sammelt sich dann

in dem im Boden vertieft liegenden Maischreservoir k,

k.

In diesem steht auch die unter w angegebene Pumpe, welche

die Maische nach dem Vorwaͤrmer des Destillirapparats foͤrdert. Da

sie, wie gesagt, bis zum Vorwaͤrmer hinaufreicht, und der zur Bedienung des

Apparats angestellte Arbeiter die Ziehstange der Pumpe somit zur Hand hat, so ist

ihm auch beim Einfuͤllen des Vorwaͤrmers nicht nur jeder Schritt

fuͤr die Herbeischaffung der Maische erspart, sondern es findet auch nicht

der mindeste Abgang an Material Statt.

ll) ist die Vorlage, in der verschlossenen Abtheilung

des Gewoͤlbes liegend, welche das aus dem Kuͤhlfuͤsse

abfließende Destillat aufnimmt.

Der Grundriß des Souterrains zeigt ferner unter

nn) zwei zu der anstoßenden Brauerei gehoͤrige

Gelasse.

oo) den Wachskeller, der auch fuͤr die Brauerei

benuzt wird.

Fig. 4 und

5

Durchschnitte und Queransicht.

Saͤmmtliche im Durchschnitt und der Queransicht des Gebaͤudes

ersichtlichen Geraͤthe sind schon in den Grundrissen naͤher bezeichnet

worden, und unter den gleichen Ziffern, die sie dort erhielten, auch hier zu

finden.

Demnach zeigt:

a) das Wasserreservoir.

b) die Wasserpumpe.

c) das Kartoffelwaschgefaͤß.

d) das Koch- und Dampffaß.

g) die groͤßere Malzdoͤrre.

i) die Anmaischkufe.

k) die Kuͤhlkufe.

m) das Kartoffeldampffaß.

n) die Kartoffelquetschmuͤhle.

o) den Malzbehaͤlter.

p) den Feuerheerd des Dampferzeugers.

r) das zum kleineren Destillirapparat gehoͤrige

Kuͤhlgeraͤthe.

s) die Wasserleitungsroͤhre fuͤr das

Kuͤhlfaß desselben.

t) den Hauptdestillirapparat.

u) die Abkuͤhlstande.

v) den Verschluß der in lezterer befindlichen

Kuͤhlschlange.

w) die Maischpumpe.

bb) die Essigkufen.

cc) den Feuerheerd des Hauptapparats.

ee) die Bakofenmuͤndung.

ss) die Feuerung des Dampfkessels.

hh) die Wasserleitung fuͤr die Gahrkufen.

ii) die Gaͤhrkufen selbst.

ll) die Vorlage.

nn) einen zur anstoßenden Brauerei gehoͤrigen

Raum.

Die in Vorstehendem beschriebene Verbindung der einzelnen Geraͤthe unter sich

wird eine kurze Angaͤbe des Ganges, den das Material bei seiner Verarbeitung

nimmt, noch mehr verdeutlichen.

Die bei I vorraͤthig liegenden Kartoffeln werden

in der Kufe c gewaschen, wozu der Behaͤlter a das Wasser liefert.

Von hier aus kommen sie durch die Oeffnung d in das

Dampft oder Kochfaß m, und wenn sie hier gahr gekocht

sind, durch Oeffnen eines unten am Fasse befindlichen Thuͤrchens auf die

Kartoffelquerschmuͤhle n, mit der sie zerkleinert

werden. In der Kufe i geht nun das Einmaischen vor sich,

wozu aus dem Kasten o das noͤthige Malzschrot

genommen wird. Das hiezu erforderliche Wasser kann durch Oeffnen des Hahns b an der Wasserleitungsroͤhre, welcher kaltes,

und des Hahns q am Dampfkessel, welcher warmes Wasser

liefert, zugelassen werden. Ist das Einmaischen vollendet, dann wird ein Theil der

Maische, wenn es noͤthig ist, in die Abkuͤhlkuͤfe w, von hier aus aber nach voͤlligem

Abkuͤhlen mit dem anderem Theil durch den Trichter l in das Gaͤhrgewoͤlbe gebracht. Hier vertheilt man die

Maische in die aufgestellten Bottiche und stellt sie mittelst Zulassens von kaltem

Wasser auf die noͤthige Temperatur. Nach vollendeter Gaͤhrung wird

die Maische durch Ziehen eines Zapfens zunaͤchst in die unter den Kufen

liegende Rinne, welche sie in den Maischsammler k, k

fuͤhrt, abgelassen. Hier steht eine Pumpe, welche bis an den

Vorwaͤrmer des Hauptapparats t reicht, und mit

der jener gefuͤllt wird. Waͤhrend das im Vorwaͤrmer befindliche

Gut durch die an ihm vorbeistroͤmenden, aus den Blasen kommenden

Daͤmpfe zur Destillation vorbereitet wird, geht in lezteren die Trennung der

Alkoholtheile von der Maische vor sich. Diese ziehen sich dann durch das

Kuͤhlgeraͤthe w und treten condensirt als

Weingeist in den Verschluß v, von dem sie weiter in die Vorlage u kommen.

Die abgebrannte Maische wird dagegen als Spuͤlicht durch den an der ersten

Blase befindlichen Hahn x abgelassen, durch den Canal

z in die Spuͤlichtkufe a, a geleitet und hier zur Fuͤtterung nach den Stallungen

abgeholt.

Erlaubte es die Localitaͤt, so koͤnnte man von hier aus das

Spuͤlicht durch Leitungsroͤhren in die Stallungen uͤberpumpen,

und dadurch viele Handarbeit ersparen.

Tafeln