| Titel: | Ueber das Verfahren bei der Branntweinfabrication in Großbritannien und Irland. |

| Fundstelle: | Band 62, Jahrgang 1836, Nr. LXIX. LXX. , S. 398 |

| Download: | XML |

LXIX.

LXX.

Ueber das Verfahren bei der Branntweinfabrication

in Großbritannien und Irland.

Aus den Records of general Science. No. 12 und

13.

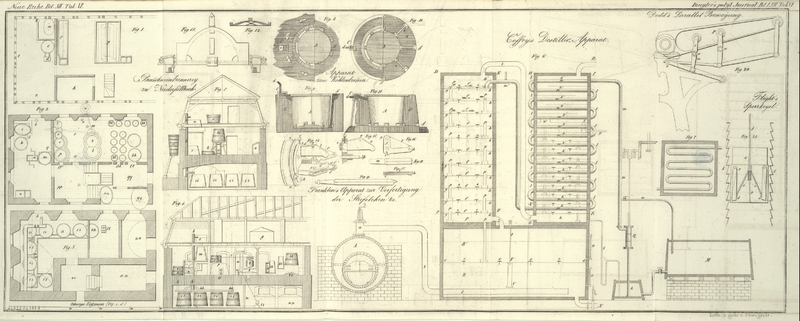

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Ueber die der Branntweinfabrication in Großbritannien und

Irland.

Man wendet bei der Branntweinfabrication folgende Gefaͤße an:

1) Eine Muͤhle zum Mahlen des Malzes und Getreides.

In England und Irland, wo wenig oder gar kein Branntwein bloß aus Malz bereitet

wird, mahlt man das Getreide mit Steinen: in Schottland hingegen, wo man den

Branntwein hauptsaͤchlich aus Malz darstellt, wird das Malz zwar ebenfalls

bisweilen mit Steinen, oft aber auch zwischen zwei metallenen Walzen geschrotet, und

in kleineren Anstalten wendet man auch eine sogenannte Handmuͤhle an, welche

von einem oder mehreren Arbeitern getrieben wird und deren Einrichtung einer

Kaffeemuͤhle ziemlich aͤhnlich ist. Die anderen Muͤhlen

hingegen werden nach Umstaͤnden durch Wasser, Dampf oder Pferde in Bewegung

gesezt.

2) Große Kessel, welche gewoͤhnlich aus Kupfer

verfertigt sind und zum Erhizen des Wassers fuͤr den Maischproceß etc.

dienen.

3) Einen Maischbottich, naͤmlich ein großes,

gewoͤhnlich kreisfoͤrmiges, aus Holz oder Gußeisen verfertigtes

Gefaͤß. Dasselbe muß mit einem falschen Boden versehen seyn, der einen oder

zwei Zoll vom wirklichen

Boden entfernt und mit vielen kleinen Loͤchern versehen ist. Der falsche

Boden, welcher zum Reinigen des Bottichs herausgenommen werden kann, wird vor jeder

Maischoperation an seine Stelle gebracht, worauf man das gebrochene Malz oder

Getreide in den Bottich schuͤttet und dann Wasser von beilaͤufig

64° R.Die Temperatur desselben ist nach Umstaͤnden verschieden, indem Malz

eine heißere Fluͤssigkeit als Getreide erfordert. unter dem falschen Boden hineinlaͤßt und das Ganze entweder mittelst

einer Maschinerie oder mit Harken (Ruͤhrscheiten) von Arbeitern durcharbeiten

laͤßt, bis alles Schrot mit dem Wasser voͤllig gleichfoͤrmig

gemengt erscheint. Man laͤßt dann das Ganze einige Zeit zugedekt stehen, bis

das Wasser moͤglichst viel Zukerstoff aus dem Getreide aufgenommen hat,

worauf man durch Haͤhne, die in dem Maischbottich angebracht sind, die

Wuͤrze in einen kleineren Bottich abzieht. Es wird dann wieder heißes Wasser

in den Maischbottich gebracht und der Maischproceß so oft wiederholt, bis dem

Getreide aller Zukerstoff entzogen worden ist, was gewoͤhnlich nach drei oder

vier Operationen der Fall ist, wo sodann in dem Maischbottich nur noch die

Huͤlsen zurukbleiben, welche man als Viehfutter verwendet.

Die beim ersten und zweiten Maischen erhaltene Wuͤrze, welche in ein neben dem

Maischbottich stehendes Gefaͤß abgelassen wurde, pumpt man aus demselben dann

in die Maischkuͤhler, aus denen sie nach hinreichender Abkuͤhlung in

die Gaͤhrtonne kommt. Die schwaͤchere Wuͤrze vom dritten und

vierten Maischen wird hingegen in die Kessel gepumpt und nachdem sie darin auf die

geeignete Temperatur gebracht worden ist, statt Wasser bei den folgenden

Maischoperationen angewendet; bisweilen kocht man sie aber auch so weit ein, bis sie

das fuͤr die Gaͤhrbotliche erforderliche specifische Gewicht

erlaͤngt hat; lezteres wird durch den sogenannten Saccharometer bestimmt.

Das erste genaue Instrument dieser Art wurde vor etwa dreißig Jahren von Dr. Thomson in Glasgow erfunden und von Herrn Allan in Edinburg verfertigt, nach

welchem es auch benennt wird. Dasselbe besteht aus einer eifoͤrmigen,

beschwerten messingenen Kugel, die oben mit einem Stiel versehen ist, welcher eine

Gradleiter der specifischen Gewichte bei 12°,4 R. enthaͤlt;

uͤberdieß ist noch eine Differenzengradleiter beigefuͤgt, um die

Correctionen machen zu koͤnnen, je nachdem die Temperatur uͤber oder

unter Dieser Saccharometer wird auch von den Accisebeamten in Schottland gebraucht;

in England bedienen sich dieselben hingegen des Saccharometers von Bate, welcher sich von Allans

dadurch unterscheidet, daß er seine Gewichte unter der Fluͤssigkeit hat; bei Allan's Instrument werden dieselben

hingegen uͤber der Fluͤssigkeit angebracht; Heide Instrumente zeigen

aber das specifische Gewicht an, naͤmlich das Gewicht eines gegebenen Volums

Wuͤrze, in der Voraussezung, daß dasselbe Volum destillirtes Wasser 1000

wiegt.

Die Staͤrke oder der Werth der Wuͤrze wird nach ihrem specifischen

Gewichte bestimmt; man hat naͤmlich Tabellen, welche angeben wie viel

Zukerstoff oder feste Substanz die Wuͤrze bei jedem specifischen Gewicht

enthaͤlt. Folgende Daten sind aus den Tabellen von Bate's Saccharometer ausgezogen:

Specifisches Gewicht.

Pfund Zukerstoff in 10 Maaß.Dabei ist angenommen, daß die Maaß

Wasser 2 Pfund wiegt.

1,030

1,504

1,035

1,808

1,040

2,066

1,045

2,326

1,050

2,586

1,055

2,844

1,060

3,104

1,065

3,364

1,070

3,764

1,075

3,832

1,080

4,142

1,085

4,402

1,090

4,664

Der Saccharometer ist fuͤr den Branntweinbrenner ein sehr wichtiges

Instrument; durch denselben erfaͤhrt er naͤmlich mit ziemlicher

Genauigkeit, wie viel Branntwein Wuͤrze von irgend einem specifischen Gewicht

liefern kann;Jedes Pfund Zukerstoff, welches in der

Wuͤrze bei ihrer Gaͤhrung verschwindet, wird naͤmlich

durch im halbes Pfund absoluten Alkohol ersezt. Wenn man durch den

Saccharometer erfahren will, um wieviel sich der Gehalt einer Wuͤrze

an festen Substanzen durch die Gaͤhrung vermindert hat, so muß man

ein bestimmtes Volum der gegohrenen Wuͤrze etwas uͤber die

Haͤlfte einkochen, damit aller Alkohol

daraus verjagt wird und dann das anfaͤngliche Volum derselben durch

Zusaz von reinem Wasser wieder ergaͤnzen,

worauf man den Saccharometer in die Fluͤssigkeit senkt, um ihr

specifisches Gewicht und dadurch ihren Gehalt an fester Substanz zu

erfahren. Der Gehalt einer Wuͤrze an fester Substanz oder der Gehalt

einer weingahren Maische an Weingeist und fester Substanz laͤßt sich

uͤbrigens noch viel scharfer durch die hallymetrische Probe von Fuchs (siehe S. 303 in diesem Bande des

polytechnischen Journals) bestimmen. A. d. R. vermittelst desselben schaͤzt er auch den Werth des angewandten

Getreides, weil er nach der Staͤrke der Wuͤrze weiß, wie viel Pfund

Zukerstoff ihm ein bestimmtes Gewicht oder Maaß gemengtes Getreide liefert.

4) Kuͤhlgefaͤße. Man bedient sich

verschiedener Kuͤhlgefaͤße, um die Wuͤrze schnell auf die

Temperatur abzukuͤhlen, bei welcher mit Sicherheit die Hefe zum Einleiten der Gaͤhrung

zugesezt werden kann; wenn sie naͤmlich nicht rasch abgekuͤhlt wird,

kann sich darin Essigsaͤure erzeugen, worauf sie nicht mehr so leicht in die

geistige Gaͤhrung uͤbergeht. Gewoͤhnlich verwendet man zum

Abkuͤhlen der Wuͤrze laͤngliche Gefaͤße, worin dieselbe

nur einen bis drei oder vier Zoll hoch steht, so daß sie also der Luft eine große

Oberflaͤche darbietet und bald auf die erforderliche Temperatur

herabsinkt.

Außer diesen niederen aber weisen Kuͤhlgefaͤßen, welche

gewoͤhnlich angewandt werden, hat man noch verschiedene andere Vorrichtungen

zu diesem Zwek eingefuͤhrt; man laͤßt naͤmlich auch die heiße

Wuͤrze durch Roͤhren streichen, waͤhrend ein Strom kalten

Wassers außen um dieselben laͤuft; bisweilen wird aber auch das umgekehrte

Verfahren befolgt, so daß kaltes Wasser durch die Roͤhren streicht und die

heiße Wuͤrze sich außen um dieselben befindet. Wir sahen neulich in

Schottland eine sehr compendioͤse Einrichtung eines Roͤhrenapparates,

durch welchen nicht nur die Wuͤrze rasch abgekuͤhlt, sondern auch an

Brennmaterial erspart wird, indem naͤmlich die der Wuͤrze entzogene

Waͤrme zu den nachfolgenden Operationen benuzt wird. Dieser Apparat besteht

aus einer großen Anzahl von Moͤhren, welche nur beilaͤufig einen Zoll

im Durchmesser haben, sechs bis sieben Fuß lang sind und senkrecht und sehr nahe an

einander stehen. Das untere Ende einer jeden Roͤhre ist in den oberen Theil

einer niedrigen geschlossenen Kammer eingelassen und ihr oberes Ende in den Boden

eines niedrigen und offenen Gefaͤßes; jede Roͤhre ist also offen und

zugaͤnglich, so daß sie noͤthigenfalls, sogar waͤhrend der

Abkuͤhlungsproceß vor sich geht, gereinigt werden kann. In der unten

befindlichen geschlossenen Kammer ist ein Hahn, um die abgekuͤhlte

Wuͤrze ablassen zu koͤnnen und der ganze Apparat ist in einen

Wasserbehaͤlter getaucht, welcher gerade groß genug ist, um ihn zu fassen.

Man laͤßt die heiße Wuͤrze durch das oben befindliche offene

Gefaͤß in die Roͤhren fließen, waͤhrend eine gleiche

Quantitaͤt Wasser in den Wasserbehaͤlter an dessen Boden eintritt und

am oberen Theile der kupfernen Roͤhren wieder abfließt, alle der

Wuͤrze entzogene Waͤrme mit sich fortfuͤhrend. Wenn die

Wuͤrze auf diese Art von 52° R. auf 16° R. abgekuͤhlt

werden soll, so wird das Wasser um 35° waͤrmer werden und an den Enden

der Roͤhren mit einer Temperatur von 39 bis 43° R. anstatt 3°,5

oder 8° R. anlangen. Dieser Roͤhrenapparat, welcher seinen Zwek recht

gut zu erfuͤllen scheint, wurde von Hrn. Coffey, einem Branntweinfabrikanten in Dublin,

erfunden, welcher auch fuͤr einen Destillirapparat patentirt ist, wovon wir

unten die Beschreibung mittheilen.

5) Gaͤhrungsbottiche. Wenn die Wuͤrze auf

die geeignete Temperatur

abgekuͤhlt ist, welche sich nach ihrer Staͤrke, der Lufttemperatur und

nach dem Volum richtet, welches davon in einem einzigen Gefaͤß gesammelt und

in Gaͤhrung gebracht werden soll, wird sie in den Gaͤhrungsbottichen

gesammelt.

Diese Gefaͤße haben manchmal die Gestalt eines Kegels, welcher auf seiner

groͤßeren Basis sieht und sind entweder rund oder oval, bisweilen aber auch

vierekig; sie werden entweder aus Holz oder aus Gußeisen verfertigt, und jedes

dieser Materialien hat seine Vortheile und seine Nachtheile; da das Eisen ein

besserer Waͤrmeleiter ist, so bietet es den Vortheil dar, daß in einem

aͤußeren Gehaͤuse heißes oder kaltes Wasser angewandt werden kann, um

die Temperatur der im Gaͤhrungsbottich enthaltenen Wuͤrze zu

reguliren, was ein wichtiger Punkt ist; denn wenn die Temperatur, was leicht

geschehen kann, zu hoch steigt, so wird die Gaͤhrung aufgehalten und kann nur

schwer wieder eingeleitet werden, und wenn die Temperatur zu tief sinkt, treten

aͤhnliche Wirkungen ein, bis Mittel ergriffen werden, sie wieder zu

erhoͤhen. Eine zwekmaͤßige Leitung der Gaͤhrung erfordert

uͤberhaupt viel Geschiklichkeit und Aufmerksamkeit.

Fruͤher pflegte man die Wuͤrze bloß mit Bierhefe zu versezen, um die

Gaͤhrung einzuleiten, aber die Kostspieligkeit dieser Substanz und die

Schwierigkeit sich dieselbe uͤberall frisch und gut zu verschaffen, hat die

Branntweinbrenner in der neuesten Zeit veranlaßt ein Surrogat dafuͤr

anzuwenden, welches Baͤrme (bub) genannt und

folgender Maßen bereitet wird: man bringt warme Wuͤrze und Wasser mit Mehl

und etwas Hefe in ein Gefaͤß, mischt Alles gut mit einander und dekt es gut

zu; es erfolgt fast augenbliklich eine heftige Gaͤhrung und in diesem

Zustande wird die kuͤnstliche Hefe der Wuͤrze in den

Gaͤhrungsbottichen zugesezt und erregt nun die Gaͤhrung in der stanzen

Masse. Sollte die Gaͤhrung nach einiger Zeit nachlassen, so wuͤßte man

etwas Hefe zusezen; nach den Accisegesezen darf die Wuͤrze jedoch nur mit

fuͤnf Procent Baͤrme und Hefe versezt werden und die Erfahrung lehrt

auch, daß diese Quantitaͤt mehr als hinreichend ist. Bald nach dem Zusaz der

Baͤrme oder Hefe faͤngt die Wuͤrze zu gaͤhren an; zuerst

zeigt sich naͤmlich um die Seiten des Bottichs auf der Oberflaͤche der

Wuͤrze eine schaumartige Substanz und es treten kleine Blasen aus, welche

kohlensaures Gas enthalten; die Temperatur erhoͤht sich mit dem Fortschreiten

der Gaͤhrung; bald zeigen sich große Blasen von kohlensaurem Gas und sezen

die ganze Fluͤssigkeit in Bewegung, so daß es den Anschein hat als

waͤre sie im heftigsten Sieden; es sammelt sich endlich eine große Menge

Schaum auf ihrer Oberflaͤche, und zwar nicht selten so schnell, daß mehrere

Arbeiter noͤthig sind, um ihn mit Ruͤhrscheiten niederzuschlagen, damit die

Fluͤssigkeit nicht uͤberlaͤuft; man koͤnnte auch

oͤfters schon mit den Ruͤhrscheiten der Bewegung nicht mehr Meister

werden und war genoͤthigt eine Portion der gegohrenen Maische in die

Kuͤhlgefaͤße hinaufzupumpen, um ihre Temperatur zu erniedrigen und sie

dann wieder in den Gaͤhrungsbottich zuruͤkzubringen, wo die

Gaͤhrung dann maͤßiger fortschritt; in allen Faͤllen vermindert

sich aber die Heftigkeit der Gaͤhrung allmaͤhlich gegen ihr Ende und

die Temperatur faͤllt, bis zulezt die weingahre Maische die Temperatur des

Gaͤhrungszimmers annimmt und ruhig bleibt. Die Gaͤhrung muß

natuͤrlich so weit als moͤglich getrieben werden, damit man

moͤglichst viel Weingeist erzielt.

Nachdem die Maische auf die angegebene Weise gegohren hat, kommt sie in den

sogenannten Maischbeschiker, welcher bloß ein

Meßgefaͤß ist; sein Dekel und seine Verbindungen mit dem Destillirapparate

und den Maischbottichen stehen unter der Controlle des Accisebeamten; sie bleiben

naͤmlich immer verschlossen, außer wenn weingahre Maische aus den Bottichen

in den Beschiker und von diesem in die Blase gelassen werden soll.

6) Destillirblasen. Erst im Jaͤhre 1801 gelang es

Eduard Adam, einem Branntweinfabrikanten in Montpellier, einen Destillirapparat zu construiren, um

sogleich bei der ersten Destillation starken Spiritus zu erhalten; dieser Apparat

wurde bald darauf in einer großen Anzahl franzoͤsischer Brennereien

eingefuͤhrt. Isaak Berard erfand nachher zu

demselben Zwek einen Apparat, welcher weniger complicirt und kostspielig als der Adam'sche ist und daher von vielen lezterem vorgezogen

wurde, obgleich er keineswegs dieselbe Ersparniß an Brennmaterial bewirkt.

Die Einfuͤhrung dieser zwei Verbesserungen in einem fuͤr Frankreich so

wichtigen Industriezweige erregte sogleich die Aufmerksamkeit vieler talentvoller

Personen und von 1800 bis 1825 wurde eine große Anzahl von Erfindungen behufs der

Verbesserung der Destillirapparate bekannt gemacht. Solimani,

Cutaudau, Cardonel, Chaptal, Clement etc. Versuchten sich auf diesem Gebiet

Und es wurde endlich ein Apparat construirt, welcher die Vortheile von Adam's und Berard's Erfindungen in sich vereinigte.

Um dieselbe Zeit kam Baglioni, ein Branntweinfabrikant in

Bordeaux, auf die Idee einen Apparat zu machen, welcher ohne Unterbrechung

destillirt, naͤmlich bestaͤndig einen Strom Wein oder Maische an einem

Ende empfaͤngt, welcher siedendheiß und seines Alkohols beraubt am anderen

Ende in einen geeigneten Behaͤlter wieder abfließt. Baglioni's erste Bemuͤhungen waren aber

nicht ganz entsprechend; sein Apparat entzog naͤmlich dem Wein nicht allen Alkohol, so daß.

ein Theil desselben verloren ging. Seine Idee wurde aber von Blumenthal verfolgt und endlich von Derosne ein

Apparat construirt, der die Aufgabe vollkommen loͤste und ohne Zweifel zur

Destillation klarer Fluͤssigkeiten, wie Wein, der

vollkommenste ist.

Mehrere Umstaͤnde verhinderten die Einfuͤhrung dieser Verbesserungen in

den Branntweinbrennereien Großbritanniens und Irlands:

1) konnten die neuen Apparate mehreren Accisegesezen, welche in den Brennereien

befolgt werden mußten, nicht angepaßt werden;

2) da der Branntwein bei uns aus Getreide gewonnen wird, so sind große

Quantitaͤten heißes Wasser zum Maischen desselben erforderlich und die

Daͤmpfe von den gewoͤhnlichen Blasen erhizten waͤhrend ihrer

Verdichtung Wasser zu diesem Zwek; die Hize desselben ging also nicht wie in den

franzoͤsischen Brennereien, wo man Wein destillirt, verloren und die

Ersparniß an Brennmaterial, welche Hie verbesserten Apparate erzwekten, war

fuͤr eine Brennerei, die Maische destillirte, bei weitem nicht so wichtig als

fuͤr eine solche, welche Wein anwandte.

3) die Getreidemaische eignet sich nicht so gut fuͤr das neue Verfahren wie

der Wein; sie enthaͤlt immer eine große Menge vegetabilischer Substanz,

welche, so lange sie in Bewegung ist, mechanisch in ihr suspendirt bleibt, aus der

in Ruhe befindlichen Maische sich aber schnell niederschlaͤgt und dann auf

den verdichtenden Oberflaͤchen des Apparates einen diken Saz bildet, so daß

deren Wirksamkeit vernichtet wird. Derosne's Apparat, der vollkommenste aller bisher in Frankreich

erfundenen eignet sich durchaus nicht zum Destilliren von diker Getreidemaische.

Wahrscheinlich wuͤrden diese Ursachen die Einfuͤhrung des neuen

Destillirsystems in Großbritannien und Irland, bis auf den heutigen Tag verhindert

haben, haͤtte nicht im Jahre 1823 eine große Veraͤnderung in dem

Accisegesez Statt gefunden. Fruͤher wurde naͤmlich der Maischproceß

und die Destillation in den Brennereien gleichzeitig betrieben; um die Steuern

sicherer erheben zu koͤnnen, ging aber nun ein Gesez durch, welches dem

Branntweinfabrikanten das Maischen von Getreide oder die Bereitung neuer

Wuͤrze und weingahrer Maische verbot, sobald er die vorraͤthige zu

destilliren begann. Er war also genoͤthigt seine Arbeiten in die Brau- und

Destillirperiode abzutheilen und in Folge hievon wurde das von den Daͤmpfen

seiner niedrigen Blasen erhizte Wasser unnuͤz; erst jezt zeigten sich unsere

Brennereibesizer geneigt, die auf dem Continente gemachten Verbesserungen zu

benuzen.

Den ersten Apparat dieser Art brachte ein gewisser St. Marc

nach England und nahm

darauf im Jahre 1827 ein Patent. Dieser sinnreiche Apparat war jedoch nicht seine,

sondern Alegre's Erfindung und

zum Destilliren von klarem Wein sehr geeignet, hingegen wie alle anderen in

Frankreich erfundenen Brennapparate zum Destilliren von Getreidemaische nicht

passend. Man findet eine sehr ausfuͤhrliche Beschreibung dieses Apparates,

welcher aus dem angegebenen Grunde bei uns nicht in Gebrauch kommen koͤnnte,

in der London Encyclopaedia Art.: Destillation.

Bald darauf nahm Robert Stein ein Patent auf einen

Destillirapparat und spaͤter ein zweites auf Verbesserungen daran: bei diesem

Apparate wird die (weingahre) Maische bestaͤndig in Bewegung erhalten, indem

man sie mittelst Drukpumpen in Gestalt eines Regengusses in verschiedene Kammern

treibt, worin sie mit Dampf in Beruͤhrung kommt und dadurch ihres Alkohols

beraubt wird. Die hiezu noͤthige große Anzahl von Drukpumpen macht den

Apparat sehr complicirt und erfordert eine bedeutende Triebkraft. So sinnreich

derselbe in mechanischer Hinsicht auch eingerichtet war, kam er deßwegen doch nicht

sehr in Aufnahme.

Der dritte und lezte Destillirapparat, welchen wir erwaͤhnen muͤssen,

ist derjenige von Aeneas Coffey, welcher im Jahre 1832

patentirt wurde und alle anderen Destillirapparate fuͤr Getreidemaische

uͤbertrifft. Aus der Zeichnung auf Tab. VI wird man eine ziemlich klare

Vorstellung von demselben so wie von allen neueren Verbesserungen an den

Destillirapparaten erhalten, denn sie sind saͤmmtlich bei Coffey's Apparat benuzt.

Beschreibung von Coffey's Destillirapparat.

Damit man unsere Beschreibung um so leichter verstehen kann, wollen wir einige

Thatsachen vorausschiken, welche der Leser im Gedaͤchtniß behalten muß.

1) Wasser kocht bei 80° R., und der reinste Alkohol, welchen man bisher

erhalten koͤnnte, bei 62° R.

2) Gemische von Alkohol und Wasser kochen bei Temperaturen zwischen 80° und

62° R.; ihr Siedepunkt ist naͤmlich nach dem Verhaͤltniß des

Wassers hoͤher oder niedriger.

3) Wenn man Wasserdampf durch eine aus Wasser und Alkohol bestehende

Fluͤssigkeit stroͤmen laͤßt, wird derselbe so lange verdichtet

werden, bis er Hize genug abgegeben hat, um die Mischung auf ihren Siedepunkt zu

bringen; stroͤmt dann noch ferner Wasserdampf in die Mischung, so wird ein

Antheil Alkohol verfluͤchtigt und als Dampf fortgefuͤhrt.

4) Wenn ein Gemisch von Wasser- und Alkoholdampf durch eine aus Wasser und Alkohol

bestehende Mischung getrieben wird, finden aͤhnliche Wirkungen Statt; wenn

naͤmlich die fluͤssige Mischung ihren Siedepunkt erreicht hat, gibt

der durch sie getriebene Dampf Wasser oder Wasserdampf ab, und es wird eine

entsprechende Menge Alkohol verfluͤchtigt, und zwar fuͤhrt der

gemischte Dampf, nachdem er die Fluͤssigkeit durchstrichen hat, einen

groͤßeren Antheil Alkohol mit sich fort, als er anfangs mitgebracht hat.

5) Wenn ein Gemisch von Wasser- und Alkoholdampf in einen Verdichter oder in ein

Kuͤhlrohr tritt, enthalten die zuerst verdichteten Daͤmpfe mehr als

den mittleren Antheil Wasser; und wenn die Groͤße des Verdichters (oder

Kuͤhlrohrs) nicht hinreichend oder die Temperatur des Bades, in welche er

getaucht ist, zu hoch ist, um allen Dampf zu verdichten, so wird der unverdichtet

entweichende Theil mehr Alkohol enthalten als der verdichtete.

Der Koͤrper von Coffey's

Apparat, Fig.

6, besteht aus einem laͤnglichen Gefaͤße B, B' und zwei darauf errichteten Saͤulen C, D, E, F und G, H, I,

K.

Die erste dieser Saͤulen nennt man den Zersezer

(analyzer), die zweite den Rectificator (rectifier).

Das Ganze ist aus Holz verfertigt und mit Kupfer beschlagen; da das Holz fuͤnf

bis sechs Zoll dik ist, so kann wenig oder keine Hize durch Ausstrahlung verloren

gehen.

Mitten durch das laͤngliche Gefaͤß geht eine Kupferplatte oder

Scheidewand c, d, welche es in zwei Kammern B, B' theilt. Diese Scheidewand ist mit einer großen

Anzahl kleiner Loͤcher versehen, damit der Dampf waͤhrend des

Processes aufwaͤrts hindurchgehen kann; auch ist sie mit mehreren Ventilen

e, e, e, e versehen, die sich nach Oben

oͤffnen, wenn ja der Dampf in so großer Menge vorhanden seyn sollte, daß er

durch die Loͤcher keinen freien Ausgang faͤnde.

Eine Roͤhre V, V geht von dieser Scheidewand bis

beinahe auf den Boden der unteren Kammer B in eine

Pfanne herab, die einen Dampfabsperrer bildet; am Obertheil dieser Roͤhre ist

ein Ventil, welches mittelst einer Stange t, die am

Obertheil des Gefaͤßes durch eine Stopfbuͤchse geht, beliebig

geoͤffnet oder geschlossen werden kann. Durch Glasroͤhren bei x, x kann man zu jeder Zeit die Hoͤhe der

Fluͤssigkeit in den Kammern B, B' sehen.

Die Saͤule C, D, E, F, welche man den Zersezer nennt, besteht aus zwoͤlf Kammern f, f, f, f, welche durch zwoͤlf kupferne

Scheidewaͤnde gh, gh etc. gebildet werden, die der großen

Scheidewand c, d aͤhnlich sind; diese eilf

Scheidewaͤnde sind naͤmlich ebenfalls mit zahlreichen Loͤchern

und mit Ventilen, die sich nach Oben oͤffnen, versehen. An jeder von ihnen

ist auch eine Tropfroͤhre p, p, p etc.

angebracht, durch welche

die Fluͤssigkeit von Platts zu Platte laufen kann; das obere Ende einer Jeden

dieser Roͤhren reicht einen Zoll oder zwei uͤber die Platte hinaus, in

welche es eingelassen ist, so daß es waͤhrend der Destillation

bestaͤndig eine Schichte Maische von dieser Tiefe auf jeder Scheidewand

zuruͤkhaͤlt; das untere Ende jeder Roͤhre taucht ein wenig in

eine niedere Pfanne, die auf der darunter befindlichen Scheidewand angebracht ist

und also einen Dampfabsperrer bildet, so daß kein Dampf durch die Roͤhre

entweichen kann. Die Roͤhren sind abwechselnd bald in dem einen, bald in dem

anderen Ende einer Scheidewand eingelassen, wie man dieß aus der Zeichnung

ersieht.

Die Saͤule G, H, I, K ist auf eine

aͤhnliche Weise durch kupferne Platten oder Scheidewaͤnde in Kammern

abgetheilt. Es sind 15 Kammern in dieser Saͤule, wovon die untersten zehn K, K, K etc. den Rectificator

bilden, dessen Scheidewaͤnde gerade so wie die des Zersezers durchloͤchert und mit Ventilen und Tropfroͤhren

versehen sind.

Die obersten fuͤnf Platten bilden den Verdichter

(Condensator) des fertigen Spiritus, und sind von den anderen zehn durch eine

Kupferplatte oder Scheidewand ohne kleine Loͤcher getrennt, die aber eine

weite Oeffnung bei W, zum Durchlassen des

Spiritusdampfes und eine Tropfrohre bei S hat. Um die

Oeffnung W ist ein Hals angebracht, der

beilaͤufig einen Zoll uͤber die Scheidewand hinaufreicht, damit kein

fertiger Spiritus durch diese Oeffnung zuruͤkkehren kann.

Unter der Tropfroͤhre 8 ist eine viel tiefere Pfanne als bei allen anderen

Tropfroͤhren, und von dieser Pfanne geht eine Roͤhre y aus dem Apparate heraus und fuͤhrt den

verdichteten, jedoch noch sehr heißen Spiritus in ein Schlangenrohr oder irgend

einen Refrigerator, worin er sich abkuͤhlt.

Die Kammern K', K', K', K' des Verdichters bestehen aus

flachen undurchloͤcherten Scheidewaͤnden von Kupfer mit abwechselnden

Oeffnungen an den Enden, die weit genug sind, damit der Dampf hinauf und der

verdichtete Spiritus herab gelangen kann; man beabsichtigt naͤmlich durch

diese Scheidewaͤnde bloß den Dampf laͤngs der Roͤhren m, m in einer Zigzagrichtung zu fuͤhren, damit er

so viel als moͤglich mit ihrer verdichtenden Oberflaͤche in

Beruͤhrung kommt.

In jeder Kammer, sowohl des Verdichters als des Rectificators, ist eine Reihe von

Zigzagroͤhren, wie man sie in Fig. 7 im Grundrisse

sieht; jede Roͤhrenreihe ist mit den uͤbrigen durch gebogene

Roͤhren l, l, l, l verbunden, und so bilden sie

eine einzige ununterbrochene Roͤhre m, m, welche von

der Maischpumpe Q bis auf den Boden des Rectificators

fuͤhrt, von wo sie endlich bei N ausgeht und dann

aufsteigend in der oberen Kammer des Zersezers einmuͤndet, wo sie sich bei

n' entleert.

M ist der Maischbehaͤlter; L ein kleinerer Maischbehaͤlter, der mit jenem und zugleich mit der

Maischpumpe verbunden ist. Lezteres Gefaͤß ist eigentlich kein wesentlicher

Theil des Apparats, und dient bloß dazu, eine hinreichende Reserve von Maische

zuruͤkzuhalten, damit der Apparat waͤhrend der Verzoͤgerung,

welche die Accise-Regulirungen zwischen dem Leeren und Wiederfuͤllen des

Maischbehaͤlters unvermeidlich machen, nicht zu feiern braucht.

Die Pumpe Q wird waͤhrend der Destillation

bestaͤndig in Bewegung erhalten, so daß sie den Apparat mit einem

regelmaͤßigen Maischstrome beschikt. Sie ist so eingerichtet, daß sie etwas

mehr als noͤthig ist, liefert; durch die mit einem Hahne versehene

Roͤhre n kann man naͤmlich einen Theil der

hinaufgepumpten Maische wieder in den großen Behaͤlter zuruͤklaufen

lassen.

A ist ein gewoͤhnlicher Dampfkessel; der Dampf

gelangt aus ihm durch die Roͤhre C in den Boden

des Maischrecipienten B und zertheilt sich darin in

einer Anzahl kleinerer durchloͤcherter Roͤhren, so daß er an

zahlreichen Stellen mit der Maische in Beruͤhrung kommt; diese

durchloͤcherten Roͤhren sind in der Zeichnung weggelassen.

Behandlung des Apparates. – Wenn man eine

Operation beginnt, sezt man zuerst die Maischpumpe in Gang, um alle

Zigzagroͤhren m, m, m zu beschiken, bis die

Maische in die Zersezer bei n' uͤbergeht. Dann

bringt man die Pumpe zum Stillstand und laͤßt den Dampf durch die

Roͤhre b, b in den Boden des Apparates. Der Dampf

streicht dann durch die Kammern B, B' und durch die

Roͤhre z in die Zersezer hinauf, und von diesen

auf den Boden des Rectificators bei N herab; dann steigt

er wieder durch die Kammern K, K, welche die

Zigzagroͤhren einschließen, hinauf und erhizt schnell die in lezteren

enthaltene (weingahre) Maische.

Wenn der Aufseher beim Anfuͤhlen der Buͤge l, l,

l bemerkt, daß die Maische in mehreren (etwa acht oder zehn) Lagen dieser

Roͤhren erhizt worden ist, sezt er wieder die Pumpe in Gang, und die nun

beinahe siedendheiße, immer in rascher Bewegung befindliche Maische fließt von der

Roͤhre m bei n' aus

und gelangt von Kammer zu Kammer durch die Tropfroͤhren (in der Richtung, die

in einigen der oberen Kammern durch Pfeile angedeutet ist) hinab. Ich muß hier

bemerken, daß durchaus keine Maische durch die kleinen Loͤcher in den

Scheidewaͤnden, welche die Kammern von einander trennen, hindurchgeht. Diese

Loͤcher sind naͤmlich in der Anzahl und Groͤße so regulirt, daß der Dampf unter

einigem Druke gerade durch sie hinaufstreichen kann. Die Fluͤssigkeit kann

also, da sie durch die Loͤcher nicht zu dringen vermag, nur in dem durch die

Pfeile angedeuteten Zigzaglaufe hinabfließen. Es ist daher einleuchtend, daß die

Maische beim Herablaufen uͤber eben, so viele Schichten ausgebreitet wird,

als Scheidewaͤnde vorhanden sind und so der eindringendsten Wirkung des

bestaͤndig durch sie hinaufblasenden Dampfes ausgesezt ist. Waͤhrend

sie von Kammer zu Kammer herabgelangt, wird ihr durch den hindurchstroͤmenden

Dampf ihr Alkohol entzogen, und sie ist, wenn sie einmal die große Kammer B erreicht hat, in der Regel alles Alkohols beraubt.

Waͤhrend die Maische vom Zersezer herablauft, sammelt sie sich in der oberen

groͤßeren Kammer B' an, bis diese Kammer beinahe

gefuͤllt ist; ist dieß der Fall, was der Aufseher durch Besichtigung der

Glasroͤhre erkennt, so oͤffnet er das Ventil der Roͤhre V, und

entleert den Inhalt von B' in B; dann schließt er das Ventil wieder, worauf sich die Maische vom

Zersezer nochmals in B' anhaͤuft; wenn dieses zum

zweiten Male beinahe voll ist, wird der Inhalt der unteren Kammer B durch den Hahn N ganz aus

dem Apparate gelassen, worauf man die Fluͤssigkeit in B' durch Oeffnen des Ventils wie vorher in B

gelangen laͤßt, und so geht der Proceß fort, so lange noch Maische zum

Speisen der Pumpe vorhanden ist. Wenn alle Maische verbraucht ist, laͤßt man

eine Quantitaͤt Wasser in den Behaͤlter L

und pumpt es durch die Roͤhren m, m, um den

Proceß zu beendigen und die lezten Portionen Alkohol zu erhalten. Dieses Beschließen

der Operation, indem man Wasser durch die Roͤhren treibt, findet nach der

Destillation jedes Stuͤkfasses Maische Statt, weil ein Accisegesez dem

Brennereibesizer vorschreibt, das Product jedes Stuͤkfasses besonders zu

halten. Außerdem wuͤrde die Destillation ohne Unterbrechung fortgesezt werden

koͤnnen, so lange noch Maische vorhanden waͤre, und das Speisen der

Roͤhren mit Wasser wuͤrde waͤhrend der Destillirperiode nur ein

Mal noͤthig seyn; der Fabrikant wuͤrde dadurch viel Zeit und

Brennmaterial ersparen, welche jezt durch diese Unterbrechungen verloren gehen.

Ich habe schon bemerkt, daß bei dem gewoͤhnlichen Verlaufe der Operation die

Maische alles ihres Alkohols beraubt ist, wenn sie einmal den Boden des Zersezers

erreicht hat; als Vorsichtsmaßregel wurden jedoch noch die Kammern B', B angebracht, in deren jeder die abgelaufene Maische

eine halbe Stunde lang der Einwirkung des durchblasenden Dampfes ausgesezt wird.

Durch einen kleinen (in der Zeichnung nicht abgebildeten) Apparat wird ein Theil des

Dampfes in der Kammer B' verdichtet, abgekuͤhlt, und

laͤuft bestaͤndig durch eine Probeflasche, in welcher sich ein

Araͤometer befindet, oder besser zwei Glaskugeln, wovon die eine fuͤr

das specifische Gewicht 1000 und die andere fuͤr 998 angefertigt ist. Der

Aufseher weiß, daß alles in gehoͤrigem Gang ist, wenn diese Kugeln (oder auch

nur die leichteste von ihnen) in der Probefluͤssigkeit schwimmen. Und so kann

die Kammer B geleert werden, ohne daß ein Verlust zu

befuͤrchten waͤre.

Wir brauchen, nachdem wir den Lauf der weingahren Maische beschrieben haben, nur

wenig mehr uͤber den des Dampfes zu sagen.

Der Dampf wird zuerst durch die abgelaufene Maische in den Kammern B', B hindurchgeblasen und geht von da durch die

Maischeschichten auf den eilf Scheidewaͤnden des Zersezers. Auf seinem Wege

entzieht er diesen Schichten Maische ihren Alkohol und sezt an dessen Stelle eine

entsprechende Quantitaͤt Wasser ab. Nachdem er den ganzen Zersezer

durchlaufen hat, geht der nun viel Alkohol enthaltende Dampf durch die Roͤhre

i, i in den Boden des Rectificators; bei seinem

Aufsteigen umhuͤllt er also die Roͤhren m,

m, erhizt die Maische und theilt ihr zugleich von seinen waͤsserigen

Bestandtheilen mit, die verdichtet werden und in siedendem Zustande auf die

verschiedenen Scheidewaͤnde des Rectificators herabfallen. Bis der Dampf

endlich die Oeffnung W im Boden des Spiritusverdichters

erreicht, ist er fast reiner Alkohol, wird nun durch die Maische in den

Roͤhren verdichtet, faͤllt auf die Scheidewand und wird durch die

Roͤhre y in ein Kuͤhlgefaͤß

geleitet. Am oberen Ende des Spiritusverdichters ist ein weites Rohr R, durch welches das waͤhrend des Processes

allenfalls entbundene unverdichtbare Gas einen Ausgang findet, und dieses Rohr steht

ebenfalls mit dem Abkuͤhler in Verbindung, so daß, wenn ja einmal nicht aller

Spiritusdampf im Apparat verdichtet werden koͤnnte, derselbe doch nicht

verloren geht.

Die auf den verschiedenen Scheidewaͤnden des Rectificators verdichtete

Fluͤssigkeit gelangt, nachdem sie von dem von Platte zu Platte aufsteigenden

Daͤmpfe durchblasen worden ist, auf den Boden gerade so herab, wie die

Maische in dem Zersezer von Kammer zu Kammer herablauft; aber diese verdichtete

Fluͤssigkeit enthaͤlt noch immer einen Antheil Alkohol und wird durch

die Roͤhre 8 zur Pumpe Q gefuͤhrt, durch

welche sie mit der Maische aufgepumpt wird, um nochmals destillirt zu werden.

Ein Thermometer bei m' zeigt dem Aufseher die Temperatur

an, welche die von der Roͤhre m, m in den

Zersezer gelangende Maische hat, und dieß ist Alles, was er braucht, um die

Operation gehoͤrig leiten zu koͤnnen; denn wenn die Temperatur auf dem

geeigneten Grade ist, muß Alles in Ordnung gehen. Sollte der Thermometer eine zu hohe Temperatur

anzeigen, so muͤßte mehr Maische in den Apparat gelassen werden, und

umgekehrt; die Quantitaͤt derselben laͤßt sich aber durch den Hahn an

der Roͤhre n reguliren. Die Erfahrung hat

gelehrt, daß eine Schwankung von wenigen Graden uͤber oder unter der

geeigneten Hize von geringem Einfluͤsse ist, und ich habe mich auch

uͤberzeugt, daß man nur sehr selten die Speisung mit Maische

abzuaͤndern braucht.

Das Wasser, womit der Dampfkessel gespeist wird, geht durch ein langes Schlangenrohr,

welches sich in der siedendheißen, aus den Saͤulen abgelaufenen Maische

befindet und seine Temperatur wird also sehr erhoͤht, ehe es in den Kessel

gelangt. Da der durch diesen Apparat streichende Dampf ganz durch die Maische und

nicht durch Wasser verdichtet wird, so geht keine Hize verloren, wie bei dem

gewoͤhnlichen Verfahren, so daß beilaͤufig drei Viertel von dem bei

lezterem erforderlichen Brennmaterial erspart werden.

Man hat auf dem Continent keinen Begriff von der außerordentlichen Groͤße

einiger Destillirapparate des vereinigten Koͤnigreichs. Der oben beschriebene

Apparat des Hrn. Coffey in

Inverkeithing destillirt stuͤndlich 2000 Gallons

(6360 Wiener Maaß) Maische und ein spaͤter in Leith fuͤr dieselben

Fabrikanten errichteter sogar 3000 Gallons stuͤndlich. Die Maische

enthaͤlt im Durchschnitt 11, bis 12 Proc. Probespiritus.Der Probespiritus ist Weingeist von 0,923

specifisches Gewicht bei + 8° N. und besteht also aus 100 Maaßtheilen

absolutem Alkohol und 67 Maaßtheilen Wasser. Fuͤr jeden Gallon

Weingeist von dieser Staͤrke muß der Branntweinbrenner in

Großbritannien 19 1/2 Schilling Steuer bezahlen; also fuͤr eine

Wiener Maaß Weingeist von 22° Baumé 3 fl. 41 kr. A. d. R.

Tafeln