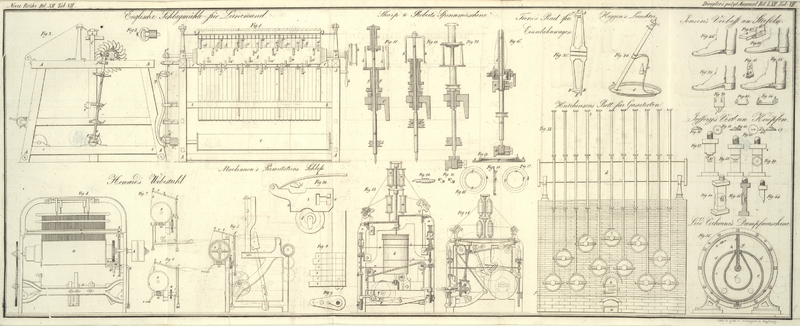

| Titel: | Ueber die sogenannte Schlagmühle (Beating Mill), deren man sich in England zum Appretiren der Leinewand bedient. Von Fr. Marquardt. |

| Fundstelle: | Band 62, Jahrgang 1836, Nr. LXXVII., S. 451 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Ueber die sogenannte Schlagmuͤhle (Beating Mill), deren man sich in England zum Appretiren der

Leinewand bedient. Von Fr.

Marquardt.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Beschreibung der englischen Schlagmuͤhle zum Appretiren der

Leinewand.

Unter den zum Appretiren der Leinewand in Anwendung gekommenen Maschinen ist es die

sogenannte Schlagmuͤhle (Beating Mill), deren Einrichtung bis jezt, so viel wenigstens dem

Verfasser dieses Aufsazes daruͤber Kunde geworden ist, so gut als unbekannt

blieb. In England bedient man sich dieser Maschine sehr haͤufig, und auch in Deutschland ist

dieselbe z.B. in Bielefeld angewendet, aber auch zugleich so geheim wie

moͤglich gehalten worden. Durch Verhaͤltnisse, deren

Eroͤrterung nicht hieher gehoͤrt, empfing die Sammlung des

Gewerbevereins fuͤr das Koͤnigreich und auch diejenige der

hoͤheren Gewerbeschule in Hannover jede ein Modell der Beating Mill, welche zwar von zwei verschiedenen Meistern angefertigt

sind, aber doch in der Hauptsache uͤbereinstimmen und nur in einigen

Nebensachen von einander abweichen, wie ich dieses spaͤterhin bemerklich

machen werde. Die Appretur, welche die Leinewand unter der Einwirkung der Beating Mill erhaͤlt, ist von ganz anderer Art

wie die durch den Kalander oder eine andere Glaͤttmaschine erzeugte; denn da

sie, wie dieß die Folge zeigen wird, durch ein Zusammenstampfen der Leinewand

bewirkt wird, so kann diese nicht so glaͤnzend erscheinen, als ob sie durch

die polirten Walzen einer Kalander gezogen worden waͤre, sondern sie wird

vielmehr nur fest und eben, und erhaͤlt dabei einen ganz

eigenthuͤmlichen moireeartigen Schimmer, welcher die Folge der besonderen

Wirkungsart der Maschine ist.

Bei der Zeichnung und Beschreibung dieser Maschine, welche ich hiemit dem technischen

Publicum mittheile, ist das Modell zu Grunde gelegt, welches die hoͤhere

Gewerbsschule in Hannover besizt, und welches mit mehr Sorgfalt ausgefuͤhrt

wurde als das andere bereits bezeichnete und von dem daher anzunehmen ist, daß es

die Verhaͤltnisse des Originals am richtigsten enthaͤlt.

––––––––––

Das starke, aus Eichenholz aufgebaute Geruͤst A,

Fig. 1 und

2 dient

den einzelnen Theilen der Maschine zur Grundlage. Oben auf demselben sind die

Zapfenlager a, a befestigt, in welchen die Daumenwelle

b ruht. Diese ist mit 60 Daumen besezt, welche in

die Welle nach Vorschrift einer doppelten Schraubenlinie so eingelassen sind, daß in

jeder der Schraubenlinien der so entstandenen doppelten Schraube 30 Daumen in

gleichen Abstaͤnden und um gleiche Winkel von einander verschieden sich

befinden. Jede der eben bezeichneten Schraubenlinien enthaͤlt drei

Gaͤnge, so daß also in jedem Gange einer jeden der beiden Schraubenlinien 10

Daumen enthalten sind. Diese Daumen dienen dazu, um 30 Stampfen b, zu heben und fallen zu lassen, welche zwischen den

Balken 1... 1 und 2... 2 des Gestelles sicher auf und ab bewegt werden

koͤnnen. In dem Zustande, worin die Maschine in der Zeichnung befindlich ist,

sind die saͤmmtlichen aus Eschenholz verfertigten und auf ihrer unteren

Flaͤche sanft gewoͤlbten und sein abgeschliffenen Stampfen durch

Pfloͤke, welche in dieselben gerade oberhalb des Balkens 2... 2 eingestekt sind, in eine solche

Lage gebracht, daß sie von den Daumen der Welle b nicht

beruͤhrt werden koͤnnen. Wenn aber diese Pfloͤke entfernt

werden, so fallen die Stampfen nach Maaßgabe der Stellung der Daumenwelle theils auf

die Walze c herab, theils werden sie auch von den Daumen

der Welle b getragen. Die Walze c, deren Lager auf dem Balken 3... 3 des Gestelles A befindlich sind, ist mit Papier beklebt, damit die Leinewand, welche um

diese Walze gewikelt wird, nicht beschmuzt wird. Man erkennt leicht, daß bei einer

Drehung der Daumenwelle die saͤmmtlichen Stampfen zwei Mal gehoben und zwei

Mal auf die um die Walze c gewikelte Leinewand

herabgefallen seyn muͤssen, wodurch diese an den getroffenen Stellen

zusammengepreßt wird. Es ist aber auch noͤthig, daß sich die leztgenannte

Welle langsam und gleichmaͤßig um ihre Achse drehe, damit alle Theile der

Leinewand von den Stampfen getroffen werden koͤnnen, und daß sie zugleich in

ihren Lagern in der Richtung ihrer Achse hin und her geschoben wird, damit nicht die

zwischen den Beruͤhrungspunkten zweier benachbarter Stampfen an der Leinewand

frei gebliebenen Stellen ungetroffen davon kommen. Beide Bewegungen muͤssen

in einem bestimmten gleichmaͤßigen Verhaͤltnisse Statt finden, damit

nach ein- oder mehrmaliger ganzer Umdrehung der Leinewandwalze c keine Stelle der Leinewand vorhanden ist, welche nicht

durch die Einwirkung der Stampfen geebnet worden waͤre. Zu dem Zweke ist die

Achse der Daumenwelle b uͤber ihr Lager hinaus

verlaͤngert und mit einer Schraube ohne Ende b,

versehen. Diese greift in das Rad d, welches auf einer,

in den am Gestelle A befestigten Lagern f... f befindlichen

stehenden Welle e angebracht ist. Dieselbe Welle ist

unten mit einem Kronrade d, versehen, welches mit dem

auf der Achse der Walze c befestigten Rade c, in Eingriff gebracht ist. Da das Rad d sowohl wie das Kronrad d,

und auch das Rad c, jedes 19 Zahne hat, so begreift man,

daß bei jeder Umdrehung der Daumenwelle b die

Leinewandwalze c um den neunzehnten Theil ihrer

Peripherie herumgedreht werden muß. Es ist aber auch ferner die stehende Welle e mit einer excentrischen Scheibe e, versehen, welche vermittelst eines Zwischengliedes e, mit dem zweiarmigen Hebel g in Verbindung gesezt ist. Dieser Hebel hat seinen Drehungspunkt in der

am Gestelle A befestigten Stuͤze g, und außerdem ist er an seinem unteren Ende mit einer

Klaue versehen, welche in die Nute eines auf die Achse der Walze c vor das Rad c, gestekten

Cylinders eingreift, wie dieß am besten aus Fig. 3 ersichtlich ist.

Wenn nun bei den Umdrehungen der Daumenwelle zugleich die stehende Welle e in drehende Bewegung gesezt wird, so muß offenbar nach

9 1/2 Umdrehung der ersteren der eine Arm des Hebels g um die Groͤße

der Excentricitaͤt der Scheibe e, von dem

Gestelle der Maschine abwaͤrts gebogen worden seyn, wenn er vorhin ihr am

naͤchsten stand, und umgekehrt. So wie aber der eine Arm des Hebels g sich von der Maschine entfernt, so naͤhert sich

ihm der andere, und schiebt so vermittelst seiner Klaue, durch welche die drehende

Bewegung der Walze c nicht verhindert werden kann, diese

leztere in der Richtung ihrer Achse in ihren Lagern nach der entsprechenden Richtung

hin weiter. Auf diese Weise wird der vorhin bemerkte Zwek vollkommen erreicht, und

wenn die Leinewand durch diese Operation ein Ansehen etwa des gewaͤsserten

Bandes bekommt, so erklaͤrt sich dieß leicht durch den Umstand, daß

eigentlich die Leinewand mit Lagen nahe an einander liegender Punkte bedekt ist,

welche unter sehr spizem Winkel uͤber einander hingelegt sind und dadurch

regelmaͤßige Figuren bilden, wie dieß z.B. auch mit den Punkten der Fall ist,

welche die Kupferstecher vermittelst des Roulets in schraͤg uͤber

einander gelegten Lagen hervorbringen, und welche alsdann Figuren zeigen, welche

jenen aͤhnlich sind.

Die saͤmmtlichen Stampfen sind oberhalb ihrer Heblatten noch mit eingestekten

Pfloͤken versehen, so daß also durch die Balken 4... 4, welche die Stampfen

umfassen, und welche an ihren Enden mit einander in Verbindung gesezt sind, diese

lezteren dann saͤmmtlich in die Hoͤhe gehoben werden koͤnnen,

wenn ein an den Balken 4... 4 befestigtes und um die Rolle 5 geschlagenes Tau durch

Umdrehen des lezteren aufgewikelt wird. – Da die Maschine gewoͤhnlich

durch Elementarkraft in Bewegung gesezt werden wird, so ist auch die Einrichtung

getroffen, daß zu jeder beliebigen Zeit, ohne die Wirksamkeit der bewegenden Kraft

zu hemmen, doch die leztere außer Verbindung mit der Maschine gebracht werden kann.

Die Rolle h naͤmlich ist auf der Achse der

Daumenwelle drehbar und wird nur dadurch undrehbar, daß die auf ihrer Flaͤche

eingesezten Zaͤhne 6... 6 in die Vertiefungen des Stuͤkes i eingreifen, welches auf einem vierekigen Ansaze der

Achse der Welle h vermittelst des Hebels k hin und her bewegt werden, und also mit der Rolle h nach Gefallen in oder außer Verbindung gesezt werden

kann. Daß dadurch nach Maaßgabe eines oder des anderen Falles die Maschine mit der

Drehung der Rolle ebenfalls in Bewegung gesezt werden muß oder nicht, versteht sich

von selbst. – Es ist hier noch zu bemerken, daß das Rad c₁ und der Cylinder C₂ auf einen vierekigen Ansaz der Achse der Welle c gestekt und durch eine Schraube darauf befestigt sind,

und daß daher, waͤhrend der Appretirung der Leinewand auf der Walze c eine andere von gleichen Dimensionen mit Leinewand

bewikelt werden kann, welche nach Vollendung der ersteren und nach vorgenommener Trennung von Rad

und Cylinder mit diesen lezteren in Verbindung gesezt und so in ihre Lager zu

fernerem Gebrauche eingelegt werden kann.

––––––––––

Schon vorhin bemerkte ich, daß die beiden Modelle, von denen ich Erwaͤhnung

that, in einigen Nebendingen von einander abweichen. Diese Bemerkung trifft zuerst

die Art, wie die Daumen in der Welle b eingesezt sind.

Wie dieß bereits beschrieben ist, so enthaͤlt die Welle des einen Modells 3

Gaͤnge einer doppelten Schraube, bei dem anderen hingegen bilden die Daumen

nur einen einzigen Gang. Wenn bei der ersten Art, wobei die Stampfen mit der

laufenden Nummer von 1 bis 30 bezeichnet seyn moͤgen, die erste Stampfe

herabfaͤllt, so fallen mit ihr die Stampfen 11, 21 der einen Schraubenlinie,

und die Stampfen 6, 16, 26 der anderen, und es tritt die Reihefolge ein, wie sie die

nachfolgende Tabelle zeigt.

Textabbildung Bd. 62, S. 455

Wenn die Daumen wie beim zweiten Modelle nur eine doppelte Schraube von einem Gange

bilden, so wird jedes Mal, wenn die 1ste Stampfe der einen Schraubenlinie

faͤllt, auch die 16te der anderen fallen, so daß sich daraus folgende Tabelle

darstellen laͤßt:

1

......

16

2

......

17

3

......

18

4

......

19

5

......

20

6

......

21

7

......

22

8

......

23

9

......

24

10

......

25

11

......

26

12

......

27

13

......

28

14

......

29

15

......

30

etc.

Man uͤberzeugt sich, daß bei der ersteren Einrichtung jedes Mal 6 und bei der

lezteren nur jedes Mal 2 Stampfen zugleich herabfallen. Welcher von diesen

Einrichtungen der Vorzug zu geben ist, mag die Erfahrung lehren.

Eine zweite Verschiedenheit findet sich zuerst in dem Verschiebungsmechanismus der

Walze c, und dann auch in der Groͤße ihrer

Achsendrehung im Verhaͤltniß zu jener der Welle. Das erstere ist so

unbedeutend, daß es sich nicht lohnt daruͤber weiter zu sprechen, das Leztere

ist indeß so regulirt, daß bei jeder Umdrehung der Daumenwelle die Leinewandwalze

sich langsamer dreht, als es vorhin angegeben wurde. Wenn man dabei in

Erwaͤgung zieht, daß die Leinewandwalze 1 Fuß, und mit Leinewand bewikelt

wohl 2 Fuß Durchmesser hat, so sieht man leicht, daß die Peripherie der

Leinewandwalze bei jeder Umdrehung fast um 4 Zoll gedreht werden muß. Ich bin nicht

im Stande zu beurtheilen, ob der uͤberschlagen, wegen der doppelten Schraube

auf 2 Zoll zu reducirende Raum zu groß ist oder nicht. Wenn man indeß an der

stehenden Welle e statt des Kronrades d, eine Schraube ohne Ende anbringt, wie dieß bei dem

anderen Modelle der Fall ist, so wuͤrde bei jeder Umdrehung der Daumenwelle

die Peripherie der Welle c nur beilaͤufig um 1/5

Zoll gedreht werden, so daß dann die Punktreihen in Abstanden von 1/10 Zoll die

Leinewand trafen. Es scheint indeß fast, als ob diese leztere Drehung zu gering

waͤre, was jedoch nur Versuche lehren koͤnnen, welche mit dieser so

sehr einfachen und nuͤzlichen Maschine anzustellen gewiß nicht

unverdienstlich waͤre.

Auf Tab. VII zeigt Fig. 1 den Aufriß, Fig. 2 den Querriß, und

Fig. 3

eine Detailansicht dieser Maschine; die ersteren beiden sind im 36sten, die leztere

ist im 18ten Theile der wirklichen Groͤße. –

Tafeln