| Titel: | Verbesserungen an den Webestühlen, dieselben mögen mit der Hand oder mit einer Triebkraft betrieben werden, worauf sich Apelles Howard, Baumwollspinner von Stockport in der Grafschaft Chester, und John Scattergood, Maschinenbauer von Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 5. Oktober 1835 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 62, Jahrgang 1836, Nr. LXXIX., S. 461 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Verbesserungen an den Webestuͤhlen,

dieselben moͤgen mit der Hand oder mit einer Triebkraft betrieben werden, worauf

sich Apelles Howard,

Baumwollspinner von Stockport in der Grafschaft Chester, und John Scattergood, Maschinenbauer von Manchester in der Grafschaft Lancaster, am

5. Oktober 1835 ein Patent ertheilen

ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Julius 1836,

S. 1.

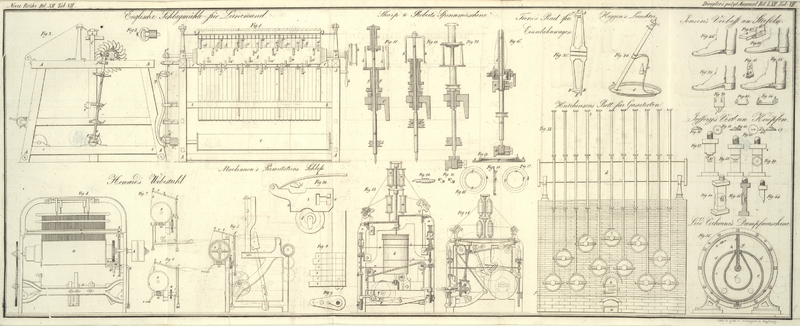

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Howard's und Scattergood's verbesserte

Webestuͤhle.

Unsere Verbesserungen bestehen darin, daß wir den gewoͤhnlichen Webestuhl, er

mag mit der Hand oder mit irgend einer Triebkraft in Bewegung gesezt werden, mit

einigen Apparaten ausstatten, wodurch die Spannung der Faͤden oder der

Kettenenden regulirt und die Bewegung des Kettenbaumes so geleitet werden kann, daß

sie mit der gleichmaͤßigen Aufnahmbewegung des Werkbaumes im Einklange steht.

Die beigegebene Zeichnung wird jeden Sachverstaͤndigen in Stand sezen, diese

unsere Verbesserungen an jeder beliebigen Art von Webestuhl anzubringen.

Fig. 4 gibt

eine Ansicht eines sogenannten Kraftwebestuhles vom Ruͤken her betrachtet.

Fig. 5 ist

eine seitliche Ansicht, an der jedoch ein Theil des Gestelles weggenommen ist, um

unsere Verbesserungen anschaulicher zu machen. Fig. 6 zeigt unsere

Vorrichtungen einzeln fuͤr sich, damit deren Bau noch deutlicher erhelle. In

Fig. 4 und

5 sind

mehrere der bekannten Theile des Webestuhles weggelassen und uͤberhaupt von

den aͤlteren Theilen nur diejenigen abgebildet, die zur Erlaͤuterung

unserer Verbesserungen erforderlich sind.

A ist die an die Kurbelwelle geschirrte Treibrolle,

womit die Lade in Bewegung gesezt wird. B der

Kettenbaum; C der Werkbaum, und D die Schlagwelle (tappitshaft), womit die

Stellung der Geschirre regulirt und das Oeffnen der Kette zum Behufe des Durchganges

des Schiffchens bei jeder Schwingung der Lade erzeugt wird. Die uͤbrigen

Theile, mit Ausnahme derer, die zu unserer Erfindung gehoͤren, kommen allen

Webestuͤhlen dieser Art gemeinschaftlich zu, und beduͤrfen demnach

keiner weiteren Erlaͤuterung. In Fig. 4 und 5 ist E eine Welle, welche unmittelbar uͤber dem Kettenbaume und parallel

mit ihm in dem Gestelle des Webestuhles ruht. F, F sind

kleine Arme oder Hebel, die von dieser Welle E auslaufen

und an ihr festgemacht sind; an den Enden derselben ist eine zweite aͤhnliche

Welle G angebracht. Die Kettenfaͤden laufen, wie

man aus Fig. 5

und 6 ersieht,

von dem Kettenbaume B her uͤber die Welle G und unter der Welle E weg.

Leztere bewegt sich frei an ihrer Achse, von der in einer den Hebeln F, F entgegengesezten Richtung ein kleiner Hebel f auslaͤuft, an dessen Ende das Gewicht H aufgehaͤngt ist, wie man dieß am besten aus

Fig. 5 und

6 ersieht.

An demselben Hebel befindet sich uͤbrigens auch die senkrechte Stange i, i, die sich frei durch eine Oeffnung oder durch ein

Loch in dem unterhalb befindlichen Hebel k bewegt. L ist ein Schnekenrad, welches an derselben Welle, an

der sich der Werkbaum B befindet, festgemacht ist, und

in welches die endlose Schraube m eingreift. Mit

lezterer ist an einer und derselben Welle auch das Sperrrad M aufgezogen, so wie auch der Schwunghebel K,

der in seinen Bewegungen vollkommen frei ist. Der Hebel K ist mit einem Zapfen oder mit einem Zahne q,

der in das Sperrrad M eingreift, ausgestattet,

waͤhrend sich an seinem anderen Ende eine Stange befindet, an der das

Gegengewicht N aufgehaͤngt ist. Verfolgt man nun

die Wirkung der hier beschriebenen Theile, so wird man finden, daß, waͤhrend

eine beliebige Kettenlange abgegeben wird, indem man den Werkbaum B mittelst des Wurmes oder der endlosen Schraube m nach der einen Richtung umtreibt, durch die

entgegengesezte Bewegung des Wurmes dieselbe Laͤnge wieder aufgewunden wird;

man wird ferner finden, daß sich die Stellung der Welle G veraͤndern wird, je nachdem die Kette von dem Werkbaume B aufgenommen oder von ihm abgewunden wird. Gesezt

demnach, die Kette sey mittelst der kleinen Kurbel o bis

auf einen gewissen Punkt aufgewunden worden, so wird die Welle G eine gewisse Stellung bekommen, und der Grab der

Spannung der Kette von dem Gegengewichte H

abhaͤngen, welches an dem Ende des Hebels k, der die Welle G fortwaͤhrend emporzuheben strebt,

aufgehaͤngt ist. Unter diesen Umstaͤnden wird nun, so bald der

Webestuhl in Thaͤtigkeit versezt wird, und die regelmaͤßige Schwingung

der Lade beginnt, das hiedurch erzeugte Fabricat auf den Werkbaum D aufgenommen werden; und mithin wird die uͤber

die Welle G laufende Kette diese Welle

herabzudruͤken streben, obschon die Spannung der Kette deßhalb nicht

wesentlich veraͤndert wird, da sich das Gegengewicht N immer gleich bleibt. So wie jedoch die Aufnahmsbewegung so weit

fortgeschritten ist, daß die Welle G bis auf die durch

punktirte Linien angedeutete Stellung g

herabgedruͤkt worden ist, hebt die Stange i, i den Hebel k empor, der dann mittelst des Zahnes q einen Zahn des Sperrrades M erfaßt; dieser Jahn wird bei der Ruͤkkehr der Lade von dem

Gegengewichte N vorwaͤrts gefuͤhrt und

sezt den Kettenbaum B so in Bewegung, daß er die

erforderliche Kettenlange abgibt. Aus dieser Beschreibung und aus der Zeichnung, in

der die Bewegung der verschiedenen Theile durch punktirte Linien angedeutet ist,

geht hervor, daß die regelmaͤßige Aufnahme des Zeuges auf den Werkbaum D durch eine entsprechende Abgabe an Kette von dem

Kettenbaume B auf die beschriebene Weise ausgeglichen

wird.

Beim Weben feinerer Zeuge haben wir gefunden, daß die in Fig. 7 abgebildete

Vorrichtung noch regelmaͤßiger arbeitet, als die eben beschriebene. Sie

weicht von lezterer jedoch nur darin ab, daß anstatt des Gewichtes N und des Schwunghebels K

ein Faͤnger oder ein Zahn q an dem unbeweglichen

Stuͤzpunkte x angebracht ist, und daß die Stange i,

i nach Abwaͤrts gefuͤhrt wird und mittelst einer kleinen

Feder an dem Hebel y, der sich frei um den

Stuͤzpunkt z bewegt, festgemacht ist. Dieser

Hebel y ist unter der Welle C angebracht, und bleibt, wenn eine hinlaͤngliche Menge Garn von

dem Baume B abgegeben worden ist, außer dem Bereiche des

kleinen Daͤumlinges r; so wie hingegen die Stange

G durch Anspannung der Kette herabgedruͤkt

wird, wird der Hebel y emporgehoben, so daß er mit dem

Daͤumlinge r in Beruͤhrung kommt, wo er

dann unmittelbar herabgedruͤkt wird, und mittelst eines Riemens und dem daran

gehaͤngten Gewichte 8 das Sperrrad M umtreibt,

indem dieser Riemen naͤmlich um die kleine Trommel laͤuft, die mit dem

Sperrrade M an einer und derselben Welle aufgezogen ist.

Diese ganze Anordnung ist jedoch lediglich eine Modification der fruͤher

beschriebenen, und eignet sich, indem sie noch gleichfoͤrmiger arbeitet,

unserer Ansicht nach hauptsaͤchlich fuͤr Zeuge feinerer Art. Zur

Erlaͤuterung unserer Erfindung mußten wir einige der bereits laͤnger

bekannten Theile gleichfalls abbilden; von diesen nehmen wir jedoch durchaus keinen

in Anspruch, sondern unsere Patentanspruͤche beschranken sich lediglich auf

die Anwendung der Wellen G und E mit den dazu gehoͤrigen Theilen, mit deren Huͤlfe wir im

Stande sind die Spannung der Kette und die Abgabe derselben von dem Kettenbaume nach

der Aufnahme des erzeugten Fabricates auf den Werkbaum zu reguliren; und mit deren

Huͤlfe die Abgabebewegung so mit der Aufnahmsbewegung in Verbindung gebracht

werden kann, daß beide gleichmaͤßig von Statten gehen.

Tafeln