| Titel: | Verbesserte Maschine zur Fabrication von Feilen, worauf sich Alexander Stocker, von Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 25. Jun. 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. V., S. 24 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserte Maschine zur Fabrication von Feilen,

worauf sich Alexander

Stocker, von Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 25. Jun. 1836 ein Patent ertheilen

ließ.

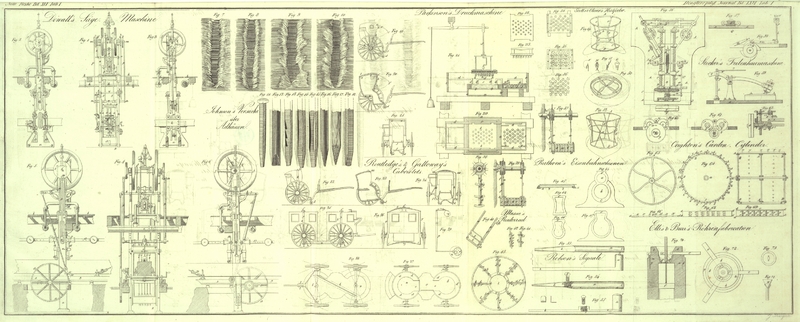

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Junius

1837, S. 22. Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Stocker's verbesserte Maschine.

An den verschiedenen Figuren, in welchen die von mir erfundene Maschine abgebildet

ist, ist A die Bodenplatte, welche auf irgend eine

geeignete Weise an dem hoͤlzernen Gestelle befestigt seyn muß. In einem auf

diese Platte angebrachten schwalbenschwanzfoͤrmigen Falze schiebt sich ohne

Moͤglichkeit einer Erschuͤtterung der Laͤufer oder Schieber B, B, der die Unterlage fuͤr die Feile bildet,

waͤhrend der Hammer auf leztere schlaͤgt. Damit die untere

Flaͤche der Feile hiebei keinen Schaden leide, muß zwischen sie und den

Laͤufer ein Stuͤk Blei gelegt werden. Die Feile wird an beiden Enden

mit Baͤndern und Schrauben fest niedergeschraubt, wie man dieß aus Fig. 56 und

59

ersehen kann. Von den Schraubenspindeln C, C hat jede

zwei Haͤlse D, D, welche in den auf der

Bodenplatte fixirten Wagen laufen. Ihre Umlaufsbewegung erhalten diese Schrauben

durch die an ihrem Ende befindlichen Zahnraͤder E,

E. An jeder Seite des Laͤufers B, B

befinden sich zwei Vorspruͤnge F, F, welche den

Schraubenspindeln C, C angepaßt sind, so daß sich der

Laͤufer also, wenn

die Schrauben umgedreht werden, laͤngs des in der Bodenplatte angebrachten

Falzes bewegt und dabei die zu hauende Feile mit sich fuͤhrt. Die Bewegung

dieser Schraubenspindeln kann uͤbrigens durch einen Mechanismus, der

spaͤter beschrieben werden soll, umgekehrt werden, damit der Laͤufer

wieder zuruͤkgebracht werden kann.

Unter der Bodenplatte A liegt eine Welle F', die durch einen Riemen, welcher von der Treibwelle

der Dampfmaschine oder der sonstigen Triebkraft an die Rolle G laͤuft, umgetrieben wird. An derselben Welle laͤuft auch

noch eine lose Rolle, damit durch Uebertragung des Treibriemens auf diese die

Maschine zum Stillstehen gebracht werden kann. Eben so ist an diese Wells auch ein

Muschelrad oder ein sogenannter Kamm H gekeilt, dessen

Zaͤhne oder Daͤumlinge die Enden g, g der

aus Fig. 56

und 58

ersichtlichen Hebel R, R aufheben, und mittelst der an

den anderen Enden m, m der Hebel angebrachten

Verbindungsstangen L, L bewirken, daß der Hammer

herabfaͤllt oder aufgehoben wird. Der hier abgebildete Kamm hat vier

Zaͤhne oder Daͤumlinge; man kann jedoch deren eine groͤßere

oder geringere Anzahl anwenden, je nachdem die Feile feiner oder groͤber

gehauen werden soll.

Aus Fig. 56

sieht man, daß zwei Hammer mit den dazu gehoͤrigen Hebeln etc. vorhanden

sind; da jedoch beide einander vollkommen gleich und aͤhnlich sind, so wird

die Beschreibung eines einzigen derselben genuͤgen. Der Hebel R wird von den aus Fig. 56 zu ersehenden

Zapfen N, N, welche an der Bodenplatte A fixirt sind, und um die er sich bewegt, getragen. An

dem einen Ende desselben befindet sich eine kleine Rolle o', die zur Verminderung der Reibung auf dem Umfange des Kammes

laͤuft, und mit deren Huͤlfe das eine Ende des Hebels aufgehoben wird,

waͤhrend das andere Ende in herabsinkt und umgekehrt. Die Verbindungsstange

L ist an dem einen Ende durch ein Gefuͤge mit

dem Hebelende m, an dem anderen Ende dagegen durch ein

aͤhnliches Gefuͤge mit einer messingenen Buͤchse verbunden,

welche sich auf dem Schwanzende des Hebels V des Hammers

schiebt. Der Hammer selbst, durch dessen Schlaͤge die Zaͤhne der Feile

hervorgebracht werden sollen, ist an einem Pfosten oder Stuͤzpunkte R' aufgezogen, welcher an die Bodenplatte A geschraubt ist. Das an dem laͤngeren Arme des

Hammers befestigte Gewicht muß gestatten, daß noch einige Zusazgewichte T, T angebracht werden koͤnnen, im Falle ersteres

zur Erzeugung der Feilenzaͤhne nicht die genuͤgende Schwere besizen

sollte. Das Schneidgeraͤthe U muß genau in das

Gewicht 8 eingepaßt und mit Schrauben oder Keilen, oder auch auf andere Weise gut

darin befestigt seyn. Seine Schneide ist unter einem gehoͤrigen Winkel abzuschleifen, damit der

Feilenhieb die gehoͤrige Schraͤge bekommt. An dem Schwanzende des

Hammers V befindet sich eine messingene Buͤchse

W, welche sich leicht und staͤtig

laͤngs desselben verschieben kann, und mit der die Verbindungsstange P im Gefuͤge steht, damit die Bewegung der Hebel

R, R an den Hammer fortgepflanzt werde. Der Zwek

dieser Buͤchse ist die Hoͤhe, auf die der Hammer gehoben wird, zu

vergroͤßern oder zu vermindern und dadurch seinen Schlag mehr oder minder

wirksam zu machen; denn wenn sich die Buͤchse an dem Ende des Hebels V oder in dessen Naͤhe, und folglich in der

groͤßten Entfernung von dem Stuͤzpunkte R'

des Hebels V befindet, so muß, da sich die

Verbindungsstange immer durch eine und dieselbe Distanz bewegt, die Winkelbewegung

des genannten Hebels kleiner ausfallen, (und mithin der Hammer wieder hoch gehoben

werden), als wenn sich die Buͤchse in der Naͤhe seines

Stuͤzpunktes befindet. Diese Zu- oder Abnahme des wirklichen Gewichtes

des Schlages wird in demselben Verhaͤltnisse noͤthig, als die Breite

der Feile an jener Stelle, an welcher der Hieb geschehen soll, groͤßer oder

geringer ist; denn bliebe die Gewalt des Schlages nach der ganzen Laͤnge der

Feile gleich, so wuͤrde der Hieb an den schmaͤleren Stellen nothwendig

tiefer ausfallen, als an den breiteren, und die Feile also ganz verdorben werden.

Diese Modifikation des Schlages wird auf folgende Weise durch die Maschine selbst

hervorgebracht.

Der Stab 1, an dessen einem Ende sich eine kleine Walze befindet, schiebt sich in

einem Fuͤhrer 2, welcher an der Bodenplatte fixirt ist. An die gerade

stehende Spindel 3 sind die beiden Hebel 4 und 5 geschirrt, von denen ersterer

kuͤrzer ist und durch ein Gewicht von dem aus eine Schnur uͤber die

Rolle 6 laͤuft, veranlaßt wird, bestaͤndig und fest auf das Ende des

Schiebstabes 1 zu druͤken, und dadurch dessen Walze, waͤhrend sich die

Feile vorwaͤrts bewegt, mit deren Kante in Beruͤhrung zu erhalten. Der

Hebel 5 dagegen steht durch die Stange 7 mit der fruͤher erwaͤhnten

messingenen Buͤchse W in Verbindung. Es erhellt

nun aus einem Blike auf die Zeichnung, daß, wenn allmaͤhlich der

schmaͤlere Theil der Feile unter den Hammer gelangt, die kleine Walze und der

Schiebstab 1 nach Einwaͤrts gegen sie getrieben werden wird, und daß, indem

sich die beiden Hebel 4 und 5 und die Verbindungsstange 7 zugleich mit ihr bewegen,

die Buͤchse W veranlaßt werden wird, sich

allmaͤhlich gegen das Ende des Hebels V zu

bewegen, wodurch nothwendig die Gewalt des von dem Hammer vollbrachten Schlages

geringer werden muß.

Es wurde oben bemerkt, daß die Schraubenspindeln C, C,

welche die Feile in Bewegung sezen, entweder nach Vor- oder

Ruͤkwaͤrts gedreht werden koͤnnen, waͤhrend die Wellet fortwaͤhrend nach

einer und derselben Richtung umlaͤuft. Dieß ist nun auf folgende Weise

vermittelt. An der Welle F haͤngen lose die

beiden Zahnraͤder 8 und 9, so daß sich die Welle selbst umdrehen kann, ohne

sie mit umzutreiben, oder waͤhrend sie sich selbst in entgegengesezter

Richtung bewegen. Die Klauenbuͤchse 10 kann sich nach der Laͤnge der

Welle F' verschieben, wobei sie sich jedoch mit dieser

umdreht, und zwar vermoͤge der Keile, die sich an jenem Theile der Welle, auf

der sie sich schiebt, befinden, wie man dieß aus Fig. 61 und 62 sieht. An

den beiden Seiten dieser Klauenbuͤchse befinden sich Vorspruͤnge oder

Zapfen, die mit anderen, an den Raͤdern 8 und 9 angebrachten

Vorspruͤngen correspondiren, so daß, wenn die Buͤchse laͤngs

der Welle dicht an das eine oder an das andere der Raͤder bewegt wird, die

Vorspruͤnge oder Zaͤhne der Buͤchse in jene des Rades

eingreifen, und daß also das Rad zugleich mit der Welle in einer und derselben

Richtung umlaufen muß. In Fig. 56 und 62 ist die

Klauenbuͤchse als von beiden Raͤdern befreit dargestellt. Das Rad 8

greift bestaͤndig in die an den Enden der Schraubenspindeln befindlichen

Raͤder E, E. Das Rad g ist groͤßer und greift in ein Getrieb 11, welches an einer

anderen Welle 12, die uͤber der Bodenplatte laͤuft und von dem Wagen

13 getragen wird, festgemacht ist. An dieser Welle 12 ist auch noch das Getrieb 14

befestigt, welches bestaͤndig in die beiden Raͤder E, E eingreift, wie man aus Fig. 60 und 62 ersieht.

Das Spiel dieser Maschinerie erhellt aus einem Blike auf die Zeichnung; denn wenn

die Klauenbuͤchse 10 dicht an das Rad 8 gebracht wird, so wird sich dieses

mit der Welle umdrehen und folglich die Schrauben und Raͤder E, E in jener Richtung umtreiben, welche in Fig. 61 durch

Pfeile angedeutet ist. Dadurch wird der Laͤufer mit der auf ihm angebrachten

Feile allmaͤhlich vorwaͤrts bewegt werden, damit diese auf diesem Wege

die gehoͤrigen Hiebe bekomme. Ist der Laͤufer am Ende seiner Bahn

angelangt, so trifft das aus ihm hervorragende Stuͤk 15 auf den an der Stange

17 angebrachten Daͤumling 16, um mittelst des Hebels 18 die

Klauenbuͤchse von dem Rade 8 zu befreien und sie dafuͤr an das Rad 9

zu kuppeln, welches durch die Raͤder und durch die Welle 11, 12 und 14

bewirken wird, daß die Schrauben und Raͤder E, E

nach entgegengesezter Richtung und mit weit groͤßerer Geschwindigkeit

umlaufen, damit der Laͤufer wieder an seine fruͤhere Stelle

zuruͤkkehrt. Ist der Laͤufer daselbst angelangt, so wird das

Stuͤk 15 auf den Daͤumling 19 treffen und die Klauenbuͤchse von

dem Rade 9 befreien, wo dann das Rad 8 etc. wieder auf die fruͤhere Weise in

Bewegung gerathen wird. Mit der Stange 17 ist, damit sie die Klauenbuͤchse

gehoͤrig

steure, eine bekannte Vorrichtung zu verbinden, welche aus einem Gewichte besteht,

das auf einem beinahe senkrecht aufgestellten Hebel angebracht ist: so daß, wenn die

Stange nur eine kleine Streke weit, z.B. so weit als noͤthig ist, um den

Schwerpunkt der Kugel auf die andere Seite des Stuͤzpunktes fallen zu machen,

bewegt wird, das Gewicht hinreicht, um die Stange durch den Rest der Distanz zu

bewegen. In der Zeichnung wurde diese Vorrichtung zur Vermeidung von Verwirrung

weggelassen.

Das Spiel der Maschine duͤrfte hienach keine weitere Erlaͤuterung

erheischen. Die beiden Hammer sind in Bezug auf die Bodenplatte unter einem Winkel

anzubringen, der jenem des Feilenhiebes entspricht. Wenn dann die Feile auf der

Unterlage befestigt und das Rad 8 zum Eingreifen gebracht worden ist, so wird die

Maschine in Thaͤtigkeit gesezt; und wenn hierauf einer der Haͤmmer,

waͤhrend der Laͤufer seine Bahn zuruͤklegte, eine Reihe von

Zaͤhnen gehauen hat, so wird derselbe emporgehoben und aus dem Wege

geschafft, damit nunmehr und nach erfolgter Zuruͤkfuͤhrung der Feile

an ihre fruͤhere Stelle der andere Hammer sein Geschaͤft

vollfuͤhren und die eine Seite der Feile zur Vollendung bringen kann.

Ich nehme keinen der einzelnen Theile der beschriebenen Maschine als meine Erfindung

in Anspruch, und weiß auch sehr wohl, daß mehrere derselben, wie z.B. die

Haͤmmer, bereits an anderen zum Feilenhauen bestimmten Maschinen angebracht

wurden. Meine Erfindung beruht vielmehr lediglich auf der Verbindung der

verschiedenen Theile, welche auf den Hebel wirken, der den Hammer und das

Schneidinstrument fuͤhrt, in Verbindung mit der Bewegungsweise der Feile.

Tafeln