| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Sägen von Holz, und an der Methode die Triebkraft auf sie wirken zu lassen, worauf sich John M'Dowall, Ingenieur in Manchester, am 24. Jun. 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. VI., S. 29 |

| Download: | XML |

VI.

Verbesserungen an den Maschinen zum Saͤgen

von Holz, und an der Methode die Triebkraft auf sie wirken zu lassen, worauf sich

John M'Dowall,

Ingenieur in Manchester, am 24. Jun. 1836 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Julius 1837, S.

193.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

M'Dowall's verbesserte Maschinen zum Saͤgen von

Holz.

Gegenwaͤrtige Erfindungen bestehen: 1) in einer verbesserten Maschine zum

Saͤgen von Brettern oder Dielen aus Balken oder Baͤumen; 2) in einer

Modifikation dieser Maschine, damit man schwere Bloͤke oder Kloͤze in

kleine Stuͤke oder Brettchen schneiden kann; und 3) in der Ausstattung einer

jeden dieser Saͤgen mit einem eigenen Dampfcylinder und Kolben, um jede einzeln treiben

zu koͤnnen. Jedes der Saͤgegestelle wird auf diese Weise in eine

eigene, von den uͤbrigen unabhaͤngige Maschine umgewandelt, welche

sich nach Belieben anhalten und in Gang bringen laͤßt, ohne daß der Gang oder

die Geschwindigkeit der uͤbrigen dadurch auch nur im Geringsten

beeintraͤchtigt wird. Diese Maschinen lassen sich, wenn sie nicht zum

Betriebe der Saͤgen dienen, auch als gewoͤhnliche Dampfmaschinen zum

Betriebe verschiedener anderer Apparate oder Maschinerien benuzen. So koͤnnte

man z.B. an der Haupttreibwelle der Maschine eine Rolle anbringen, und um diese

einen Treibriemen schlingen. Wollte man die verbesserte Saͤgemaschine

uͤbrigens durch eine gewoͤhnliche stationaͤre Dampfmaschine in

Bewegung sezen, so brauchte es nichts weiter als an der Haupttreibwelle eine feste

und eine lose Rolle anzubringen, und uͤber diese einen Treibriemen zu

fuͤhren.

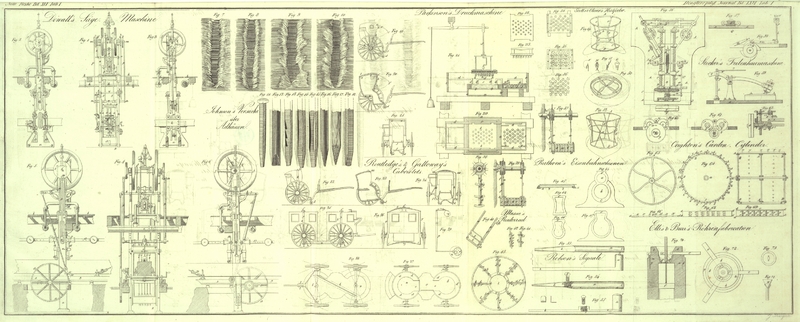

Fig. 1, 2, und 3 geben

Ansichten jener Maschine, welche zum Zerschneiden von weichen Balken oder

Baͤumen in Bretter oder Dielen von beliebiger Beschaffenheit bestimmt ist.

Fig. 4,

5 und 6 hingegen

zeigen jene Maschine, in der Bloͤke oder Kloͤze schweren Holzes zu

Brettchen oder kleinen Stuͤken (scantlings)

zerschnitten werden sollen. Erstere Maschine nennt der Patenttraͤger Saw-Frame, leztere hingegen Balk-Frame.

Fig. 1 ist ein

Frontaufriß; Fig.

2 ein Endaufriß oder eine seitliche Ansicht, links von Fig. 1 genommen; und Fig. 3 ein

theilweiser durchschnittlicher Aufriß senkrecht gegen die in Fig. 1 angedeuteten

punktirten Linien A, B genommen.

Die Haupttragepfosten a, a der Maschine sind fest an die

Grundlage gebolzt, und auch auf andere Weise gehoͤrig an Ort und Stelle

befestigt; auch sind sie an die Haupttragebalken des Bodens b, b gebolzt, so daß die Maschine zum Theil dem oberen, zum Theil dem

unteren Stokwerke angehoͤrt, von denen das eine die Triebkraft, das andere

dagegen mehr jene Theile der Maschinerie aufnimmt, die unmittelbar auf das Holz

einzuwirken haben.

Der zum Betriebe der Saͤgemaschine bestimmte Dampfcylinder c wird auf die gewoͤhnliche Weise durch

Schiebventile, welche in der Dampfkammer d, d

untergebracht sind, mit Dampf versehen; und in diese Kammer gelangt der Dampf von

dem Kessel her durch die Hauptdampfroͤhre e und

die Einfuͤhrungsroͤhre f. Nachdem der

Dampf auf den Kolben gewirkt hat, entweicht er dagegen durch die Roͤhre g aus dieser Kammer in die

Ausfuͤhrungsroͤhre h, h.

Die Haupttreibwelle i, i ruht in Unterlagen oder

Anwellen, welche auf dem Scheitel der gußeisernen Tragepfosten a, a fixirt sind. Sie fuͤhrt zwei

Schwungraͤder j, j, zwei Excentrica k¹, k² und

auch zwei Scheiben l, l, in denen die Kurbelzapfen m, m befestigt sind. Leztere stehen durch die

Gelenkstuͤke oder Stangen p, p mit der Welle n, n in Verbindung, und diese fuͤhrt den

Saͤgerahmen o, o, der sich in den an den

Tragepfosten a, a angebrachten Leitstuͤken o*, o* bewegt. Es erhellt hieraus, daß, waͤhrend

das Excentricum k¹ die Schiebventile, welche den

Dampf in den Cylinder c ein- und aus demselben

austreten lassen, in Bewegung sezt, das Excentricum k² die Stirnraͤder q, q in

Thaͤtigkeit bringt, damit das zu zerschneidende Holz vorwaͤrts bewegt

wird. Es geschieht dieß mittelst des Verbindungsstuͤkes oder der Stange r, r und des Sperrkegels s,

s, der das Sperrrad t und das Getrieb u, welches mit lezterem an einem und demselben Zapfen

angebracht ist, umtreibt. Diese Stirnraͤder q, q,

deren Zaͤhne keine große Entfernung von einander haben duͤrfen,

theilen dem zu versaͤgenden Holze mittelst der Winkelraͤder und Wellen

v, v, v, v eine langsam vorschreitende Bewegung mit.

Man ersieht auch, daß die vier unteren Winkelraͤder-Paare, welche sich

in senkrechter Stellung befinden, an den Enden jener Wellen aufgezogen sind, welche

die gezahnten, eisernen Speisungswalzen w, w

fuͤhren, so daß also leztere saͤmmtlich und gleichzeitig einer

gleichmaͤßigen Bewegung theilhaftig werden, und das mit x, x bezeichnete Holz fortwaͤhrend in die

Maschine bewegen, damit es den Saͤgezaͤhnen dargeboten werde. Es

versteht sich, daß das Maaß der Bewegung des Holzes regulirt werden kann; und zwar

dadurch, daß man den Sperrkegel s bei seinen

ruͤkgaͤngigen Bewegungen uͤber eine groͤßere oder

geringere Anzahl der Zaͤhne des Sperrrades in springen laͤßt; denn

hiedurch laͤßt sich die Geschwindigkeit der Annaͤherung des Holzes

gegen die Saͤgezaͤhne je nach der Beschaffenheit der Holzfaser

abaͤndern.

Der Governor, der zur Regulirung des Dampfzuflusses an die Dampfkammer dient,

befindet sich an dem oberen Ende der Maschine und ist von der gewoͤhnlichen

Art. Seine arbeitenden Theile sind an der kreisrunden Metallscheibe z, die durch die Reibung des Umfanges des umlaufenden,

an die Hauptwelle gekeilten Halsringes 1 umgetrieben wird, befestigt. Der

Patenttraͤger gibt dieser Methode den Governor bloß durch Reibung umzutreiben

den Vorzug, weil man zum Behufe der Adjustirung nur den Halsring naͤher gegen

den Mittelpunkt der Scheibe z hin oder weiter davon

wegzuschieben braucht. Auf diese Weise laͤßt sich naͤmlich die

Geschwindigkeit des Governors beliebig reguliren, wenn die Geschwindigkeit der

Maschine je nach der Beschaffenheit des zu zersaͤgenden Holzes

abgeaͤndert werden soll.

Der Patenttraͤger gibt als Triebkraft der Hochdrukdampfmaschine den Vorzug, und nach diesem

Principe ist auch die in Fig. 1, 2 und 3 Abgebildete gebaut.

Gegen 7 Pferdekraͤfte werden im Allgemeinen fuͤr gewoͤhnliches

weiches Holz hinreichen. Die Maschine ist in dem sogenannten halben Hube (half stroke) abgebildet. Wenn sie durch Oeffnen des

Drosselventiles, das in der Einfuͤhrungsroͤhre f angebracht ist, in Thaͤtigkeit versezt wird, so wird der Dampf

durch seine Elasticitaͤt den Kolben y

emportreiben, und durch das Querhaupt 2, 2 und die seitlichen Verbindungsstangen 3,

3 die Welle n, n, die den Saͤgerahmen o, o fuͤhrt, emporziehen. Die Verbindungsstangen

p, p werden die Scheiben l,

l umtreiben, und dadurch die rotirende Bewegung an die Hauptwelle i, i uͤbertragen, die ihren Trieb an die

Schwungraͤder j, j mittheilen und zugleich auch

die Excentrica k¹ und k² zum Umlaufen veranlassen wird. Das Excentricum k¹ gibt durch die Stange 4 die

Verbindungsstuͤcke 5, 5 und die Welle 6 den Schiebventilen eine Hin-

und Herbewegung. So wie sich daher der Kolben in dem Cylinder auf und nieder bewegt,

werden auch die die Saͤgen enthaltenden Rahmen o,

o gehoͤrig auf und nieder bewegt werden. Die Saͤgen, welche

sich in den Rahmen beliebig adjustiren lassen, koͤnnen, wie sich von selbst

versteht, in beliebiger Anzahl und Entfernung von einander angebracht werden.

Es ward bereits oben bemerkt, daß waͤhrend die Maschine arbeitet, das

Excentricum k² das Holz gegen die Zaͤhne

der Saͤge treibt. Es erhellt aber ferner aus Fig. 1, daß jede der

senkrechten Spindeln oder Wellen v, v mit einer Feder

oder einem Keile versehen ist, damit sie die horizontalen Winkelraͤder mit

sich umtreibt, und ihnen doch waͤhrend des Umlaufens gestattet, an der

Spindel emporzusteigen oder herabzusinken, im Falle die auf der Oberflaͤche

des Holzes befindlichen Unebenheiten ein Emporsteigen oder Herabsinken der oberen

Speisungswalzen w, w bewirken. Der Knauf des

horizontalen Raͤderpaares ist in die Laͤnge gezogen; auch ist eine

Auskehlung in denselben gedreht, damit er das Ende der Welle der Speisungswalzen

umfasse, wie man bei 8 sieht. Vor der Maschine oder vor den Saͤgerahmen sind

gewoͤhnliche Speisungstafeln mit Walzen angebracht, damit das zu

zerschneidende Holz auf die Platten 9, 9, von denen es waͤhrend des

Saͤgeprocesses getragen wird, gefuͤhrt wird. Auf dieser Platte ist in

der Fronte der Maschine ein centrales Fuͤhrstuͤk 10 angebracht, gegen

welches das Holz durch die Federn 11, 11, an deren Enden sich Reibungsrollen

befinden, angedruͤkt wird. Die Kraft der Klemmung dieser Federn laͤßt

sich mittelst der kleinen Kurbel und Schraube 12 reguliren. Aehnliche Tafeln sind

auch hinter den Maschinen zum Behufe der Aufnahme des zerschnittenen Holzes

anzubringen. An den Wellen des oberen Paares der Speisungswalzen

w, w sind, wie die Zeichnung andeutet, mittelst der

Stangen 14, 14 zwei Gewichte 13, 13 aufgehaͤngt, welche dieselben mit solcher

Gewalt auf den oberen Rand des Holzes niederzuhalten haben, daß das Emporheben der

Saͤge waͤhrend des Schneidens dadurch verhindert wird. Diese Gewichte

sind auch in der Mitte mittelst einer kleinen Kette und Rolle an der Welle 15

aufgehaͤngt, an deren einem Ende sich ein Sperrrad 16 befindet, in dessen

Knauf Zapfenloͤcher geschnitten sind. In diese Zapfenloͤcher wird ein

Stab eingestekt, wenn das Gewicht und die oberen Walzen emporgehoben werden

sollen.

Die Maschine zum Zerschneiden harter Bloͤke und Kloͤze unterscheidet

sich von der eben beschriebenen nur durch eine groͤßere Staͤrke in

ihrem Baue und durch eine Modification des Mechanismus, der das Holz durch die

Maschine bewegt. Man sieht diese Maschine in Fig. 4 von der Fronte und

zwar am Ende des Schnittes oder Hubes. Fig. 5 ist ein seitlicher

Aufriß der rechten Seite von Fig. 4; und Fig. 6 ein

theilweiser Durschnitt senkrecht nach den punktirten Linien A, B in Fig. 4 genommen.

Wie an der beschriebenen Maschine so auch hier ist a, a

das Hauptgestell, welches gleichfalls an dem Boden des ersten Stokwerkes festgemacht

ist. c, c ist der Dampfcylinder; d die Dampfkammer; e die

Hauptdampfroͤhre, die den Dampf durch die Einfuͤhrungsroͤhre

f an die Ventile leitet; waͤhrend das

Entweichen des Dampfes durch die Ausfuͤhrungsroͤhre g und durch die Roͤhre h Statt findet. Die Haupttreibwelle i, i

fuͤhrt gleichfalls die beiden Schwungraͤder j,

j und die beiden Excentrica k¹,

k², die ebenso durch die Verbindungsstangen 5 und durch die Spindel

6 die Schiebventile, und durch die an die Spindel 8 geschirrten Verbindungsstangen

7, 7 den Wagen, auf dem sich das Holz befindet, in Bewegung zu sezen haben. Die

beiden Scheiben l, l, welche die Kurbelzapfen m, m fuͤhren, werden durch das Auf- und

Niedersteigen der Spindel n, n umgetrieben, wo dann der

Saͤgerahmen o, o sich in den Leitplatten o*, o* auf und nieder bewegen muß. Die Spindel n, n ist ganz genau nach der fruͤher

beschriebenen Methode durch die Verbindungsstangen p, p

mit den Kurbelstiften verbunden.

Die Annaͤherung des Holzes gegen die Saͤgen, worin sich diese Maschine,

wie gesagt, hauptsaͤchlich von der fruͤher beschriebenen

unterscheidet, wird hier auf folgende Weise bewerkstelligt. Der Kloz oder Blok wird

auf einen zu seiner Aufnahme eingerichteten Wagen gebracht, welcher mit 9,9

bezeichnet ist. Dieser Wagen laͤuft mit Reibungsrollen in Unterlagen, die auf

Balken, welche zu beiden Seiten laͤngs der Maschine laufen, gebolzt sind.

Seine Laͤnge hat der gewoͤhnlichen Laͤnge der Kloͤze zu

entsprechen. An seiner unteren Seite ist fuͤr eine Zahnstange gesorgt, in

welche die Getriebe 10,10 eingreifen. Leztere sind an einer Welle 11 aufgezogen, an

deren einem Ende das Zahnrad 12 so aufgezogen ist, daß es die kleinen Getriebe in

Bewegung sezt. An derselben Welle befindet sich auch das Zahnrad 13, welches durch

den Sperrkegel 14, der an dem Ende der Stange 15 angebracht ist, umgetrieben wird,

sobald diese Stange durch das Umlaufen des Excentricums k² in Thaͤtigkeit geraͤth. Der Blok ruht,

waͤhrend er auf diese Weise gegen die Saͤgezaͤhne hin bewegt

wird, auf der Reibungsrolle 16. Die beschwerten Hebel 17,17 und die aufrechten Arme

18,18, an denen sich die Reibungsrollen 19,19 befinden, erhalten den Blok auf seiner

Unterlage, d.h. sie verhuͤten das Emporsteigen desselben beim Emporsteigen

der Saͤge. Zum Festhalten des Blokes dient aber ferner auch noch die Klammer

20, welche an das Ende des Wagens gebolzt ist, und an der sich eine Schraube mit

einer Kurbel befindet, womit man den Blok im Mittelpunkte des Saͤgerahmens

adjustiren kann.

In Fig. 4 ist

angedeutet, wie, waͤhrend ein Blok zertheilt wird, ein zweiter unter die

Einwirkung der Saͤge gebracht werden kann. Dieser Blok wild naͤmlich

an der Seite des Wagens auf Querklammern, oder auch auf einen eigenen Wagen

gebracht. Von dem oberen und unteren Theile des Saͤgerahmens o, o fuͤhren zwei schmiedeiserne Arme herab,

welche eine einzelne, zum Schneiden des Blokes bestimmte Saͤge tragen. Man

braucht also das ganze Saͤgensystem nicht zu beeintraͤchtigen, wenn

man nur einen einzelnen Schnitt fuͤhren will. Diese Methode die Saͤge

aufzuziehen laͤßt sich mit Vortheil auch anwenden, um Furnirstuͤke zu

schneiden, ohne sich hiezu der gewoͤhnlichen kreisrunden Furnirsaͤgen

zu bedienen. In diesem Falle muß jedoch zur Verstaͤrkung der Saͤge

eine schraͤg abgedachte Platte angebracht werden, gleichwie dieß auch an den

gewoͤhnlichen Furnirsaͤgen zu geschehen pflegt.

Der Patenttraͤger beschraͤnke sich nicht darauf, den Kolben durch Dampf

allein in Bewegung zu sezen, sondern er behaͤlt sich vor, hiezu auch irgend

andere elastische Gase oder Daͤmpfe zu benuzen. Auch bindet er sich nicht an

eine bestimmte Form und Groͤße der Dampfcylinder, welche eben so gut auch

unter den Saͤgerahmen, und in horizontaler, senkrechter oder irgend einer

anderen beliebigen Stellung angebracht werden, und stationaͤr, schwingend

oder rotirend seyn koͤnnen.

Tafeln