| Titel: | Verbesserter Apparat zum Darren, Baken und Rösten vegetabilischer Stoffe, besonders des Stärkmehls zur Fabrication von Gummi für Kattundrukereien, welcher auch zum Abdampfen von Syrupen anwendbar ist und worauf sich Miles Berry, Civilingenieur im Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, am 13. Junius 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. XLII., S. 194 |

| Download: | XML |

XLII.

Verbesserter Apparat zum Darren, Baken und

Roͤsten vegetabilischer Stoffe, besonders des Staͤrkmehls zur Fabrication

von Gummi fuͤr Kattundrukereien, welcher auch zum Abdampfen von Syrupen anwendbar

ist und worauf sich Miles

Berry, Civilingenieur im Chancery-Lane in der Grafschaft

Middlesex, am 13. Junius 1836 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. August 1837, S.

257.

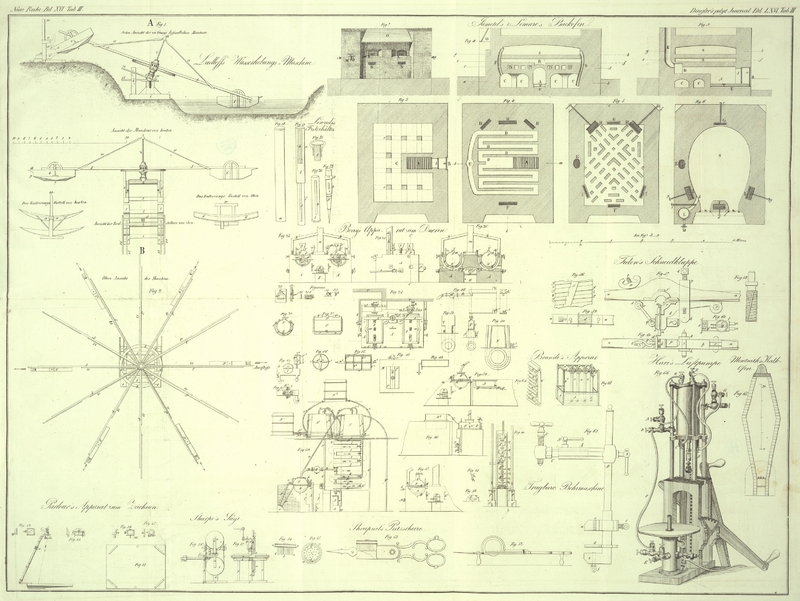

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Berry's verbesserter Apparat zum Darren, Baken und Roͤsten

vegetabilischer Stoffe.

Der Apparat, der den Gegenstand dieses Patentes bildet, eignet sich

zuvoͤrderst besonders zum Darren und Roͤsten mehliger vegetabilischer

Stoffe, wie z.B. Weizen- oder Kartoffelstaͤrke, Mehl oder Sazmehl;

ferner zur Fabrication des sogenannten englischen Gummis (british gum), einer schleimigen Substanz, deren sich die Calicodruker

anstatt der fremden Gummi zur Verdikung ihrer Farben und Beizen bedienen, und der aus

Kartoffel- oder Weizenstaͤrke, welche auf den gehoͤrigen Grad

geroͤstet worden ist, besteht; und endlich auch zum Darren und Roͤsten

verschiedener Samen und Koͤrner, sie moͤgen gemahlen worden seyn oder

nicht. Mit einigen Modificationen und Zusaͤzen versehen ist der Apparat aber

auch zum Concentriren und Abdampfen von Syrupen und Salzaufloͤsungen

anwendbar. Der Patenttraͤger beschreibt den Apparat zuerst den ersteren

Zweken gemaͤß eingerichtet, und zwar mit folgenden Worten.

Fig. 23 zeigt

den Apparat von Vorne; Fig. 24 gibt einen

Grundriß oder eine horizontale Ansicht davon; Fig. 25 ist eine vom Ende

her genommene Ansicht; und Fig. 26 ist ein

senkrechter Durchschnitt nach den in Fig. 24 und 25 bemerkbaren

punktirten Linien A, B und C,

D. An saͤmmtlichen Figuren wurden gleiche Theile mit gleichen

Buchstaben bezeichnet. A, A ist das Mauerwerk der

Feuerstelle, in welches zwei cylindrische Retorten oder Roͤstkammern F, F von gleichem Baue eingesezt sind. B ist das Ofenthuͤrchen; C das Innere des Ofens oder die Feuerstelle; D

der Rost; E das Aschenloch. Die Register oder

Daͤmpfer G, G sind mit der Schaͤrfe in das

Mauerwerk und in die Feuerzuͤge eingesezt, und bewegen sich horizontal, damit

man das Feuer unter der einen oder der anderen der beiden Roͤstkammern nach

Belieben leiten kann. H, H, H sind die in den

Seitenwaͤnden und im Ruͤken des Ofens angebrachten Feuerzuͤge,

von denen erstere die Hize unter die Oefen oder Darrkammern leiten. Mit dem Register

i, Fig. 24, welches sich in

senkrechter Richtung bewegt, kann die im Ruͤken des Ofens angebrachte

Oeffnung H, Fig. 25, nach Belieben

geoͤffnet oder geschlossen werden. Die beiden Register K, L, die gleichfalls eine senkrechte Bewegung haben, oͤffnen oder

versperren dem Rauche den Uebergang in den Rauchfang. Der aus Eisen oder Baksteinen

gebaute Feuerzug m bildet den Rauchfang, durch den der

Rauch aus dem Ofen entweicht; er ist mittelst einer in Fig. 24 bemerkbaren,

senkrechten Scheidewand n in zwei Theile abgetheilt, um

den Rauch, der beim Oeffnen des Registers k emporsteigt,

von jenem zu scheiden, der durch das Register l in den

Schornstein gelangt. Die zu beiden Seiten des Ofens in dem Mauerwerke angebrachten

Oeffnungen o, o werden luftdicht verschlossen,

ausgenommen man will in das Innere des Ofens oder in den unteren Theil der

Darrkammern bliken.

Da diese beiden Kammern einerlei Bau haben, so brauchen wir hier nur eine derselben

zu beschreiben. Eine solche Kammer, welche aus Kupfer oder einem anderen

entsprechenden Materiale verfertigt seyn kann, sieht man in Fig. 27 und 28 einzeln

fuͤr sich abgebildet, und zwar in ersterer Figur in einem senkrechten

Laͤngendurchschnitte, in lezterer hingegen in einem Querdurchschnitte. Die

Kammer ist 4 Fuß lang, und besteht aus zwei uͤber einander angebrachten

Theilen. Der obere dieser Theile p, welcher den Dekel

bildet, kann in Hinsicht auf Groͤße von 1/4 bis zu 1/8 des Umfanges der

Kammer wechseln. Der untere Theil besteht aus zwei Metallblechen, einem inneren q und einem aͤußeren r; zwischen beiden befindet sich ein Raum s

von beilaͤufig 1 1/2 Zoll, welcher zur Aufnahme von Oehl dient, damit auf

diese Weise ein heißes Bad fuͤr die Darrkammer gebildet werde. Der Dekel und

der untere Theil oder Koͤrper der Kammer werden bei t durch Randvorspruͤnge, welche sich an dem Dekel befinden, und

durch Schraubenbolzen genau schließend mit einander vereinigt. Schraubt man diese

Bolzen los, so kann man den Dekel abnehmen, um zum Inneren der Kammer zu gelangen.

An dem Dekel p sieht man kurze, rechtekige, metallene

Roͤhren v, v, v befestigt, und in diese werden

die Trichter x gebracht. Die Enden der Darrkammern sind

durch Bolzen oder Loͤthung so zu schließen, daß nichts von dem in dem Raume

s enthaltenen Oehle in deren Inneres gelangen kann.

An dem vorderen Ende ist mit Schraubenbolzen eine dike Kupferplatte Y, Fig. 23, befestigt,

welche zum Verschließen der Thuͤre oder Oeffnung dient, durch welche die

Substanzen nach vollbrachter Darre oder Roͤstung herausgeschafft werden. Zur

Seite dieser Platte befindet sich ein Probehahn z, den

man oͤffnet, wenn man sich von dem Zustande der in der Kammer befindlichen

Substanz uͤberzeugen will. In Fig. 23 sieht man bei a ferner eine an dem Ende der Kammer fixirte

Metallplatte, welche zur Verstaͤrkung dieses Endes, und wie spaͤter

gezeigt werden wird, zur Aufnahme der Achse des Agitators dient. Die Platte Y ist mit zwei hoͤlzernen Griffen b¹, b¹ versehen, womit sie nach Losmachung

der Schrauben weggehoben werden kann.

Sollte man es fuͤr besser halten, so koͤnnte man das vordere Ende der

Kammer auch auf folgende, in Fig. 29 von Vorne und in

Fig. 30

im Durchschnitte dargestellte Weise verfertigen. q, r

sind hier naͤmlich die beiden Metallplatten, aus denen der doppelbodige

Kessel zusammengesezt ist. In dem zwischen ihnen befindlichen Raume C¹ sind an jener Stelle, an welche die

Kesselthuͤr zu liegen kommt, zwei Metallplatten D¹, E anzubringen, welche in Hinsicht auf Form mit der dritten oder

aͤußeren Platte F¹ uͤbereinstimmen.

Die eine dieser Metallplatten D¹ ist an die

innere Flaͤche der Platte q genietet und

geloͤthet; die andere E¹ hingegen an die

innere Flaͤche der Platte r. Die Verbindung

dieser Theile ist durch Blei, welches zwischen sie gelegt wird, vollkommener

gemacht, und das Ganze wird auf die weiter unten zu beschreibende Weise

zusammengeschraubt. Die

dritte aͤußere Platte F¹ ist durch

Schraubenbolzen, welche durch die drei Platten gehen, und die Fugen luftdicht

verschließen, an der aͤußeren Flaͤche des Endes der Kammer r fixirt. In den oberen Theil der Platte F¹ sind fuͤnf Loͤcher q¹ gebohrt, durch welche die Schraubenbolzen

gehen, womit die Stopfbuͤchse, die man in Fig. 31 von Vorne und in

Fig. 32

von der Seite abgebildet sieht, an der Platte fixirt ist. In der Mitte dieser

Stopfbuͤchse befindet sich ein Loch k¹,

welches mit dem in der Platte F angebrachten Loche g² correspondirt, und durch welches die Achse des

spaͤter zu beschreibenden Agitators laͤuft. Der Dekel, welcher das

Thuͤrchen der Kammer bildet, ist mit vier Schraubenbolzen befestigt, welche

durch Loͤcher gestekt werden, die zu diesem Zweke in dem unteren Theile der

Platte F¹ angebracht sind. Den eben

erwaͤhnten Dekel oder Hut sieht man in Fig. 33 von der Seite und

in Fig. 34

von Vorne einzeln fuͤr sich abgebildet; man bemerkt an ihm eine Fuge n¹, die zur Aufnahme der Bolzen h² bestimmt ist, wenn der Dekel auf die Platte

F¹ gesezt wird. Der Probehahn o² ist hier in diesem Falle in der Mitte des

gleichfalls mit hoͤlzernen Griffen versehenen Thuͤrchens

angebracht.

Zur Beschreibung der ersteren Figuren zuruͤkkehrend sind l¹, l¹, Fig. 23 und 24, zwei

starke eiserne Stangen, die mit ihren Enden in dem Mauerwerke ruhen, waͤhrend

sich in deren Mitte die Zapfenlager oder Anwellen a²,

a² fuͤr die Enden der Agitatorwelle befinden. n¹ sind Thermometer, welche in das in dem Raume

s enthaltene Oehl untertauchen und dessen Temperatur

andeuten. Die Roͤhre n¹ communicirt

gleichfalls mit dem Raume s, und auf deren oberem Ende

bemerkt man einen Trichter o¹. Die gebogene

Roͤhre p dient zur Herbeileitung des Oehles aus

einem benachbarten Behaͤlter in den Raum s, wenn

dieser nachgefuͤllt werden muß; an ihr ist ein Hahn Q¹ angebracht, womit dem Oehle der Durchgang eroͤffnet oder

abgesperrt wird.

Zur Speisung des Oehlbades der zweiten zur Linken befindlichen Darrkammer dient eine

zweite Roͤhre, welche so lang ist, daß sie bis in den Trichter o²

reicht. Die mit dem Oehlbade s communicirende

Roͤhre r¹ laͤßt das aus dem

erhizten Oehle entwikelte Gas entweichen, waͤhrend die Roͤhre s¹ zur Regulirung der Hoͤhe dient, auf der

das Oehl in dem Oehlbade steht: und zwar indem sie alles in Ueberschuß in das Bad

gelangte Oehl ableitet. Die Roͤhre t¹

verbindet den unteren Theil des Bades s mit einem

Behaͤlter, der in einem benachbarten Gemache untergebracht ist, und dient zur

Ausleerung des Bades; sie ist zu diesem Zweke mit einem Hahne u¹ versehen. v¹ ist die Wand,

welche die beiden Gemaͤcher von einander scheidet. x¹ ist ein eiserner roͤhrenfoͤrmiger Feuerzug, der

von dem Feuerzuge y unter die Kammern des Rauchfanges

m fuͤhrt.

Einer der wesentlichsten Theile des Apparates ist der in dessen Innerem befindliche

Agitator, den man in Fig. 35 in einer

Laͤngenansicht, und in Fig. 36 in einer

Endansicht gewahr wird. Sein Zwek ist, wenn er in Bewegung gesezt wird, die in die

Darrkammer gebrachte Substanz fortwaͤhrend umzuwenden. Er besteht aus einer

eisernen Achse a², welche mitten durch die

Darrkammer laͤuft, und sich in den erwaͤhnten Zapfenlagern der Stangen

l¹ dreht. An dieser Achse sind die metallenen

Arme b², b² aufgezogen, und an dem Ende

dieser Arme sind mit Schrauben oder auf andere Weise die vier Blaͤtter oder

Fluͤgel c², c², deren Kanten, wie

man aus Fig.

36 sieht, schraͤg abgeschnitten sind, und an denen sich ihrer

ganzen Laͤnge nach Saͤgezaͤhne befinden, festgemacht. Diese

ausgezahnten Raͤnder der Fluͤgel muͤssen so gestellt seyn, daß

sie mit den Seitenwaͤnden und dem Boden der Kammer beinahe, jedoch nicht ganz

in Beruͤhrung kommen; nur wenn sie an dem oberen Theile der Kammer, dem Dekel

p gegenuͤber anlangen, bleibt wegen der

ovalen Gestalt des Dekels zwischen diesem und den Fluͤgeln des Agitators ein

kleiner Zwischenraum. Die Fluͤgel muͤssen eben nicht ausgezahnt seyn,

sondern man kann ihnen auch eine flache oder irgend eine andere, der zu behandelnden

Substanz angepaßte Gestalt geben. Wenn man es fuͤr zwekdienlich haͤlt,

kann man den Agitator auch eben so gut einer seitlichen als einer rotirenden

Bewegung theilhaftig machen. Seine Bewegung erhaͤlt er von einem Laufbande,

welches von irgend einem ersten Beweger her an den Rigger d² laͤuft. Seine Geschwindigkeit duͤrfte 40 bis 55

Umgaͤnge in der Minute betragen.

Das Spiel dieses Apparates ist folgendes. Gesezt es soll zuerst die zur Rechten

befindliche Darrkammer in Thaͤtigkeit gesezt werden, so oͤffnet man

zuerst den Hahn Q¹, Fig. 24, um Oehl in den

Trichter o¹ und aus diesem durch die

Roͤhre n¹ in den Raum s gelangen zu lassen. Ist dieser Raum so weit

gefuͤllt, daß das Oehl bis zur Roͤhre s

hinauf steigt, so schließt man den Hahn q¹. Ist

dieß geschehen, so zieht man das Register g heraus,

damit der aus dem fruͤher im Ofen aufgezuͤndeten Feuer entwikelte

Rauch und erhizte Dampf durch den Feuerzug H

stroͤmen, sich in dem zwischen der Außenseite der Kammer und dem Mauerwerke

befindlichen Feuerzuge verbreiten, und dadurch das Oehl im Bade s erhizen kann. Waͤhrend die Erhizung des Oehles

von Statten geht, sind in die Darrkammer gegen 130 Pfd. Staͤrke oder eine

entsprechende Quantitaͤt der sonstigen darin zu behandelnden Substanz

einzutragen, und zwar durch den mittleren Trichter X.

Wenn der Thermometer m anzeigt, daß das Oehl eine Temperatur von

250 bis 266° F. erlangt hat, so sezt man den Agitator in Thaͤtigkeit.

Der groͤßere Theil der Feuchtigkeit, welche in der in die Kammer

eingetragenen Substanz enthalten ist, wird ausgetrieben, und diese Austreibung wird

durch die Thaͤtigkeit des Agitators sehr beguͤnstigt. Ist der

groͤßere Theil dieser Feuchtigkeit ausgetrieben, so traͤgt man 130

Pfd. derselben Substanz ein, jedoch in kleinen Quantitaͤten auf ein Mal und

im Verlaufe von beilaͤufig einer halben Stunde. Sind sonach 260 Pfd.

eingetragen, so verschließt man die Trichter mit einem Drahtgitter oder mit einem

anderen durchloͤcherten Dekel, worauf man die Temperatur bis auf 455 bis

473° F. treibt. Kurze Zeit, d.h. 5 bis 10 Minuten vor Beendigung der Darre

oder der Roͤstung ist das Register g zu

schließen; und sobald die Roͤstung vollendet ist, wovon man sich durch

oͤfteres Oeffnen des Probehahnes uͤberzeugt, ist der Hahn u¹ zu oͤffnen. Wenn das heiße Oehl

hiedurch entleert, und der Raum s dafuͤr mit

kaltem Oehle gefuͤllt worden ist, so laͤßt man den Agitator noch so

lange laufen, bis die Temperatur auf 302 bis 329° F. gesunken ist; und ist

dieß der Fall, so nimmt man die Thuͤr x ab, und

schafft die gedarrte oder geroͤstete Substanz aus der Kammer heraus, um sie

in große hoͤlzerne Behaͤlter zu bringen, und auf deren aus Kupferblech

bestehenden Boden auszubreiten, damit sie daselbst auskuͤhle und nach dem

Auskuͤhlen gesiebt, verpakt und aufbewahrt werden koͤnne.

Zu bemerken ist, daß jede Operation je nach dem Grade der Trokenheit oder

Feuchtigkeit der Substanzen, mit denen man arbeitet, 2 1/2 bis 3 1/2 Stunde dauert;

und daß, wenn man ein dunkel gefaͤrbtes Product zu erzielen wuͤnscht,

die Roͤstung in der Kammer uͤber freiem Feuer und mit Hinweglassung

des Oehlbades zu geschehen hat. In lezterem Falle ist jedoch die Kammer nach

beendigter Roͤstung alsogleich auszuleeren, und deren Inhalt in

duͤnnere Schichten auszubreiten, damit er die gewuͤnschte Farbe auch

beibehalte. Ferner kann man anstatt des Oehles auch irgend eine andere Substanz als

Bad anwenden, in so fern dieselbe ohne Gefahr bis auf eine Temperatur von 455 bis zu

473° F. erhizt werden kann. Eben so lassen sich die Dimensionen der

Darrkammer ohne Nachtheil abaͤndern; nur muß in diesem Falle die

Quantitaͤt der in sie einzutragenden Substanz in denselben

Verhaͤltnissen abgeaͤndert werden. Endlich muß die Darrkammer, damit

sie außen von dem an ihr sich ansezenden Schmuze gereinigt werden kann, so gebaut

seyn, daß ihr aͤußerer Durchmesser durch die Oeffnung des aͤußeren

Gehaͤuses oder Bades gehen kann. Will man die Kammer durch directe Einwirkung

der Flamme erhizen, so muß der zur Bestimmung der Temperatur dienende Thermometer in einer

kupfernen, in dem Ofen befindlichen Roͤhre angebracht werden; und um den Gang

der Operation besser reguliren zu koͤnnen, waͤre auch ein Ventilator

anzuwenden, der unmittelbar nach beendeter Roͤstung zum Abkuͤhlen der

Kammer benuzt werden koͤnnte. Das Ausleeren der Kammer und das Ausbreiten der

geroͤsteten Substanzen in duͤnnen Schichten muß moͤglichst

beschleunigt werden. Endlich kommt zu bemerken, daß der Ofen entweder, wie man es

denn auch in der Zeichnung sieht, zwischen den beiden Kammern, oder auch nur unter

einer derselben angebracht seyn kann; in jedem Falle ist er mit den noͤthigen

Feuerzuͤgen und Registern zu versehen, damit sich die Hize nach Belieben

reguliren laͤßt.

Was nun die Modificationen und Zusaͤze betrifft, in Folge deren der

beschriebene Darrapparat auch zum Concentriren oͤder Eindiken von Syrupen,

zukerhaltigen Saͤften oder Salzaufloͤsungen dient, so soll zuerst

diese Eindikung in Gefaͤßen, welche dem atmosphaͤrischen Druke

ausgesezt sind, beruͤksichtigt werden. Dieselbe geschieht in einem

cylindrischen Kessel mit doppeltem Boden oder mit Oehlbad, welcher mit einem Ofen,

der dem oben beschriebenen aͤhnlich ist, in Verbindung gebracht wird. Der

Boden des Kessels kann, wenn man will, gerieft oder gerippt seyn, um auf diese Weise

die Heizoberflaͤche zu vergroͤßern und die Operation zu beschleunigen;

dasselbe gilt auch von dem spaͤter zu beschreibenden, zum Abdampfen im

luftleeren Raume bestimmten Apparate. Dimensionen und Gestalt des Kessels wurden

bereits oben bei der Roͤstkammer angegeben; die in ihm enthaltene

Fluͤssigkeit wird gleichfalls durch einen Agitator in Bewegung gesezt.

Fig. 37 gibt

einen Frontaufriß eines solchen Kessels, an dessen Boden A die durch Punkte angedeuteten Rippen oder Falten bemerkbar sind.

Zwischen ihm und dem aͤußeren Gehaͤuse B

befindet sich der das Oehlbad enthaltende Raumt C, von

welchem die Entleerungsroͤhre mit dem Hahne d¹ auslaͤuft. E ist der Dekel

des Kessels, der hier eine pyramidale Gestalt hat, und anstatt der Trichter x des Darrapparates dient. F

ist eine mit einem Hahne versehene Roͤhre, durch welche die eingedikte

Fluͤssigkeit aus dem Inneren des Kessels entfernt wird. Die Roͤhren

g, g, welche mit dem Oehlbade communiciren, dienen

zum Ablassen des Oehles. Die Roͤhren H, H lassen

die Luft entweichen, wenn das Oehlbad gefuͤllt wird. i ist der Thermometer, der die Temperatur des Oehlbades anzudeuten hat.

Durch die an beiden Kesselenden befindlichen Stopfbuͤchsen j laufen die Wellzapfen des Agitators, um endlich in der

eisernen Stange k, welche in dem Mauerwerke fixirt ist,

ihre Anwellen zu finden. An dem Ende dieser Agitatorwelle ist eine Rolle oder Scheibe

angebracht, die man in Fig. 43 bei L sieht, und womit derselbe in Bewegung gesezt wird. M ist die Fronte des Ofens; N die Ofenthuͤr; O das Aschenloch. Fig. 43 zeigt

den Kessel im Grundrisse, an welchem man den oberen Theil bei p, p, p an dem unteren Theile befestigt sieht. Wenn man den in dem Kessel

entwikelten Dampf oder Dunst in den Ventilirkasten, den man in Fig. 44 und 45 abgebildet

sieht, gelangen lassen will, damit er durch den darin befindlichen Ventilator

fortgeschafft werde, so muß der obere Theil des Kessels E mit einer Platte verschlossen seyn, welche man in Fig. 15 bei Q angebolzt sieht. Von dieser Platte aus beginnt eine

Roͤhre R, welche durch ein Gefuͤge s² mit dem Ventilirkasten communicirt, den man in

Fig. 44

von Vorne und in Fig. 45 im Grundrisse abgebildet sieht. T ist

der Kasten, der sowohl gegen die zum Austritte der Fluͤssigkeit bestimmte

Roͤhre s, als auch gegen den Scheitel des

Recipienten s¹ hin schief geneigt ist. In dem

Kasten selbst bemerkt man den Ventilator bei u; der

Dekel des Kastens kann, wenn man will, abgenommen werden, nachdem die Schrauben bei

X nachgelassen worden sind. Die mittelst eines

Gefuͤges angebrachte Roͤhre s communicirt

mit einem Recipienten, der dem in Fig. 39 bei S, T, S, T ersichtlichen aͤhnlich ist, und der

mit einer graduirten Roͤhre zu versehen ist, welche den Stand der

Fluͤssigkeit in ihm andeutet. In dem Scheitel des Kastens ist eine

Roͤhre s¹, Fig. 44 befestigt, an

deren oberem Ende sich ein Schlangenrohr befindet. Diese Roͤhre soll sich

beilaͤufig 35 Fuß hoch uͤber dem Abdampfkessel befinden, und deren

Schlangenwindung soll mit einem Kuͤhlgefaͤße T¹ umgeben seyn, welches durch die Roͤhre u¹ mit Wasser gespeist wird, waͤhrend das

uͤberschuͤssige Wasser durch die Roͤhre u² abfließt. R¹ sind die

Fluͤgel des Ventilators; Y, Y die Zapfenlager

seiner Welle, welche durch die an ihr aufgezogene Scheibe Z in Bewegung gesezt wird. Fig. 46 ist ein

seitlicher Aufriß des Ofens und des Kessels, woran T den

zum Entleeren des lezteren dienenden Hahn bezeichnet; waͤhrend A² ein kleiner Hahn ist, welcher sich an einer

Roͤhre befindet, die von der Roͤhre des eben erwaͤhnten Hahnes

T an das Gefaͤß B² laͤuft. Lezteres ist an das Ende dieser Roͤhre

geschraubt.

Dieser Apparat arbeitet ohne Ventilator auf folgende Weise. Wenn der Raum C bis zur Muͤndung der Abflußroͤhre d empor mit Oehl gefuͤllt worden ist, so

zuͤndet man das Feuer an, und gießt eine gehoͤrige Quantitaͤt

der abzudampfenden Fluͤssigkeit in den Kessel. Hat die Fluͤssigkeit

dem Thermometer i gemaͤß eine Temperatur von

112° F. erreicht, so laͤßt man den Agitator mit einer Geschwindigkeit

von 40 bis 50 Umgaͤngen in der Minute umlaufen, und zwar bis zur Erlangung der

gewuͤnschten Concentration. Ist diese erzielt, so schließt man das Register

h¹, Fig. 37, und bringt

zugleich den Agitator zur Ruhe. Um sich von Zeit zu Zeit von dem Grade der

Concentration uͤberzeugen zu koͤnnen, dient der kleine Hahn A², aus welchem die Fluͤssigkeit, wenn er

geoͤffnet wird, in das kleine Gefaͤß B² laͤuft, worin man sie mit einem Hydrometer pruͤfen

kann. Nach Beendigung der Operation laͤßt man die concentrirte

Fluͤssigkeit durch den Hahn T in ein geeignetes

Gefaͤß abfließen. Das Spiel des Apparates mit dem Ventilator ist folgendes.

Wenn das Feuer aufgezuͤndet worden ist, wenn die Temperatur 124° F.

erreicht hat, und wenn der Agitator sowohl als der Ventilator arbeiten, so steigt

der Dampf aus dem Kessel durch die Roͤhre s² empor, um dann von dem Ventilator rasch in das Schlangenrohr s¹ getrieben zu werden, wo er verdichtet wird.

Das verdichtete Wasser laͤuft aus dem Ventilatorkasten durch die

Roͤhre S in den Recipienten, der mit der

erwaͤhnten graduirten Roͤhre versehen ist, damit man sieht, wie viel

Wasser sich darin angesammelt hat, und damit man auf diese Weise erfaͤhrt, ob

der abzudampfenden Fluͤssigkeit bereits die entsprechende Wassermenge

entzogen worden ist. Man kann uͤbrigens auch hier mittelst des

Gefaͤßes B² beliebige Proben zur

Untersuchung nehmen. Nach Beendigung der Operation wird das Register h² geschlossen, und sowohl der Agitator als der

Ventilator angehalten; ersterer ist uͤbrigens aber auch ganz entbehrlich,

wenn man sich des lezteren bedient. Will man sich dieses Apparates zum Destilliren

von Seewasser oder zum Abdampfen von Salzsohle bedienen, so muͤssen

saͤmmtliche Theile desselben aus verzinntem Kupfer gearbeitet seyn.

Der zur Concentration und Abdampfung im luftleeren Raume dienende Apparat ist in Fig. 39 im

Aufrisse dargestellt. Der Kessel hat gleichfalls einen doppelten Boden, und kann mit

oder ohne Rippen oder Falten versehen seyn. Der Ofen ist dem an dem Darrapparate

verwendeten aͤhnlich. Das Vacuum wird durch Verdichtung des Dampfes erzeugt,

der von einem Dampfkessel e durch die mit einem

Sperrhahne versehene Roͤhre F herbeigelangt.

Diese Roͤhre ist naͤmlich mit dem oberen Theile des Abdampfkessels

verbunden, und fuͤhrt in die Mitte eines Verdichtungs- oder

Kuͤhlapparates, der aus zwei Theilen besteht, von denen der obere aus

mehreren geschlossenen Kammern zusammengesezt ist, deren Waͤnde zur

Vermehrung des Flaͤchenraumes gerippt sind; waͤhrend der untere Theil

aus mehreren geschlossenen, nicht gerippten Kammern K, K

besteht. Diese Kammern sind im Zigzag uͤber einander angebracht, und zwar so,

daß sie miteinander communiciren; sie sind saͤmmtlich mit einem

Gehaͤuse umgeben, in welches mit Huͤlfe eines Ventilators fortwaͤhrend kalte Luft

eingetrieben wird. Der aus dem Abdampfkessel emporsteigende Dampf gelangt zuerst in

den oberen Theil des Verdichters, und nachdem er alle die gerippten Kammern

durchstroͤmt hat, endlich in das zur Linken befindliche, mit zwei

Haͤhnen ausgestattete Verdichtungsgefaͤß N. Der eine dieser Haͤhne dient zum Einlassen von Dampf, der andere

laͤßt die durch den Dampf vertriebene Luft austreten. Das

Verdichtungsgefaͤß ist luftdicht geschlossen, hat nur am Grunde eine

Oeffnung, und ist in einen mit Wasser gefuͤllten Behaͤlter

untergetaucht. Ist dasselbe mit Dampf erfuͤllt, so wird der Lufthahn

geschlossen, und dafuͤr ein anderer Hahn, welcher sich an dem unteren Theile

des Verdichters befindet, geoͤffnet; zugleich wird aus einem uͤber dem

Verdichtungsgefaͤße angebrachten Behaͤlter ein Wasserstrahl in das mit

Dampf erfuͤllte Gefaͤß eingetrieben, wodurch eine Verdichtung erfolgt.

Der verdichtete Dampf gelangt dann von dem oberen Theile des Kuͤhlapparates

in den unteren herab, und aus diesem durch eine Roͤhre zugleich mit all der

Luft, die er allenfalls mit sich fuͤhrte, in einen Recipienten, so daß auf

diese Weise ein Vacuum im Apparate erzeugt wird. Ist dieß der Fall, so wird der am

unteren Theile des Reciplenten befindliche Hahn, so wie auch die Roͤhre, die

den Dampf in den Kessel leitet, geschlossen, und das Register dafuͤr

geoͤffnet, damit die Hize Zutritt zum Kessel erhaͤlt. Wenn dann die

Roͤhre, die den Kessel mit jenem Bottiche verbindet, in welchem die zu

behandelnde Fluͤssigkeit enthalten ist, geoͤffnet worden, und sobald

Dampf emporzusteigen beginnt, laͤßt man von Unten auf Luft in das

Gehaͤuse des Verdichters oder Kuͤhlgefaͤßes treten, damit diese

waͤhrend des Versiedens des Zukers den aus der Fluͤssigkeit

emporsteigenden Dampf fortwaͤhrend abkuͤhle. Dasselbe laͤßt

sich auch erreichen, wenn man anstatt der Luft Wasser oder eine andere

Fluͤssigkeit oder Wasser und Luft zugleich uͤber die flachen

Verdichtungskammern streichen laͤßt.

Wenn man zur Abkuͤhlung des Verdichters in Verbindung mit dem Ventilator von

der zukerhaltigen oder sonstigen Aufloͤsung anwenden will, so soll die obere

Flaͤche der Verdichtungskammern seichte Rinnen bilden. Der Syrup oder die

Aufloͤsung muß dabei aus zwei verschiedenen Roͤhren herbeigelangen,

von denen die eine auf die Oberflaͤche der achten oder oberen gerieften

Kammer I, und die andere auf die dritte Kammer k, von Unten an gezaͤhlt, leitet. Alle diese

Rinnen sind mit Wollen- oder Baumwollzeug zu umgeben; der Syrup oder die

Aufloͤsung wird von einer Rinne zur anderen gelangen, und dadurch, daß er der

durch den Ventilator eingetriebenen Luft ausgesezt wird, abgekuͤhlt werden.

Es erfolgt hiedurch aber auch eine bedeutende Verduͤnstung der

Fluͤssigkeiten, die in dem Maaße, als sie von den Verdichtern herbeigelangen, in

entsprechenden Gefaͤßen gesammelt werden muͤssen. Um das Vacuum in dem

Apparate zu unterhalten, waͤhrend sich in dem oberen linken

Verdichtungsgefaͤße eine gewisse Quantitaͤt Luft und Dampf ansammelt,

wird in dem zur Rechten befindlichen oberen Verdichtungsgefaͤße N ein Vacuum erzeugt, und zwar mittelst einer mit einem

Hahne versehenen Roͤhre, die den Dampf in den oberen Theil dieses

Verdichtungsgefaͤßes einleitet, waͤhrend die Luft durch eine am Grunde

dieses Gefaͤßes befindliche Luftroͤhre entweicht. Jedes der beiden

Verdichtungsgefaͤße ist in einen mit kaltem Wasser gefuͤllten Bottich

untergetaucht. Sobald die Wirksamkeit des Vacuums im ganzen Apparate

nachlaͤßt, wird der Hahn, der den Verdichter mit dem zur linken befindlichen

Gefaͤße verbindet, geschlossen, waͤhrend unmittelbar der kleine Hahn

o¹ und einige Secunden spaͤter der

große Hahn o² geoͤffnet werden muß,

welcher leztere die Communication zwischen dem Verdichter oder Kuͤhlapparate

und dem zur rechten befindlichen Verdichtungsgefaͤße, in welchem vorher das

Vacuum erzeugt wurde, herstellt. Der kleine Hahn o muß

geschlossen werden, sobald der große Hahn o²

geoͤffnet worden ist. Diese Operation wird, indem man sich abwechselnd des

rechten oder linken Verdichtungsgefaͤßes bedient, so oft wiederholt, als es

noͤthig ist, um in dem Apparate das Vacuum auf dem gehoͤrigen Grade zu

erhalten.

Von dem gehoͤrigen Grade der Concentration der Fluͤssigkeiten

uͤberzeugt man sich: 1) durch die graduirte an dem linken Recipienten

angebrachte Roͤhre, welche genau angibt, wie viel Wasser aus einer bestimmten

Quantitaͤt Fluͤssigkeit ausgezogen wurde. 2) durch die auf die

Operation verwendete Zeit, welche unwandelbar ist, wenn man das Oehlbad

fortwaͤhrend auf einer und derselben Temperatur, und das Vacuum auf einem und

demselben durch den Manometer angedeuteten Grad erhaͤlt. 3) Durch Proben, die

man von Zeit zu Zeit durch Einfuͤhrung einer hohlen Roͤhre in den

Kessel nimmt, bis man sich ein Mal an den Apparat gewoͤhnt hat. 4) Dadurch,

daß man an der zum Entleeren des Kessels dienenden Roͤhre einen Sperrhahn mit

einer kleinen Roͤhre, an deren Ende ein Schaͤlchen angeschraubt ist,

anbringt, und hiedurch eine kleine Quantitaͤt der Fluͤssigkeit

abzieht, um sie mittelst des Hydrometers pruͤfen zu koͤnnen. Nach

Beendigung der Operation laͤßt man durch einen kleinen, am Scheitel des

Kessels angebrachten Hahn Luft in den Kessel eintreten, worauf man dann den zum

Entleeren des Kessels dienenden Hahn oͤffnet, und die eingedikte

Fluͤssigkeit in entsprechende Gefaͤße abfließen laͤßt. Will man

mit schwachen Saͤften arbeiten oder die Abdampfung laͤngere Zeit

fortsezen, so duͤrfte der Rauminhalt des linken, unter dem Verdichter angebrachten Recipienten

nicht ausreichen; in diesem Falle muͤßte dann in dem zur Rechten befindlichen

Recipienten ein Vacuum erzeugt, und nach Absperrung des Hahnes jener Roͤhre,

welche den linken Recipienten mit dem Verdichter verbindet, der Hahn jener

Roͤhre geoͤffnet werden, die von dem rechten Recipienten an den

Verdichter fuͤhrt. Zu bemerken ist, daß die Verdichtungsgefaͤße,

welche als uͤber dem Kuͤhlapparat angebracht beschrieben wurden, sich

auch unter ihm oder in irgend einer anderen Stellung unterbringen lassen; und daß

deren Rauminhalt mannigfach abgeaͤndert werden kann. Im Falle man den

Abdampfkessel groͤßer macht, muͤssen auch alle uͤbrigen Theile

in demselben Verhaͤltnisse zunehmen; auch sind die Verdichtungs- oder

Kuͤhlkammern zu vermehren, sey es, daß man sie uͤber einander oder in

zwei Reihen anbringt. In lezterem Falle sollte die von dem Kessel

herfuͤhrende Roͤhre sich in zwei Arme theilen, damit die

Daͤmpfe in beide Kammerreihen gelangen.

Wir gehen nunmehr zur eigentlichen Beschreibung jenes Apparates uͤber, der zum

Abdampfen und Versieden im Vacuum bestimmt ist. Fig. 39 zeigt diesen

Apparat in einem Aufrisse. Der Ofen A, A ist dem an dem

Darrapparate beschriebenen aͤhnlich. Der Kessel B

hat einen gerippten Boden und um diesen laͤuft das Gehaͤuse C, so daß zwischen Boden und Gehaͤuse der Raum

d bleibt, der bis zu der Abflußroͤhre d² hinauf mit Oehl gefuͤllt wird. Von dem

Dampferzeuger e aus, der in einen anderen Ofen eingesezt

ist, faͤhrt die mit dem Sperrhahne a¹

ausgestattete Roͤhre F den Dampf in den Kessel.

Die Roͤhre g fuͤhrt den Dampf an den

mittleren Theil der Verdichter oder Kuͤhlapparate I,

K, die man in Fig. 40 in einem

senkrechten Durchschnitte sieht. An dieser Roͤhre befindet sich eine Kugel

H, die man auch entbehren kann, wenn man der

Roͤhre einen groͤßeren Durchmesser gibt. Die Verdichtungskammern sind

auf die aus Fig.

39 und 40 ersichtliche Weise gebaut und eingerichtet. N,

N sind die beiden oberen Verdichtungsgefaͤße, in die der Dampf

gelangt, nachdem er durch die oberen Verdichtungs- oder Kuͤhlkammern

gegangen ist. An deren Grund befinden sich die Hoͤhne p¹, p¹, welche zum Behufe des Austrittes der Luft

abwechselnd geoͤffnet werden muͤssen, wenn in diesen Gefaͤßen

ein Vacuum erzeugt werden soll. Die kleinen Roͤhren o², o² verbinden die Gefaͤße mit dem Verdichter; sie

sind mit Haͤhnen versehen, und durch sie gelangen der verdichtete Dampf und

die Luft durch die Kammern I, K nach Abwaͤrts in

den Recipienten, wenn die Haͤhne p¹,

p¹ geschlossen, und die Haͤhne Q¹ der Recipienten dafuͤr geoͤffnet wurden. Die

Recipienten s, s muͤssen von solchem Rauminhalte

seyn, daß sie mehr

fassen als jene Quantitaͤt Wasser, die dem Syrupe waͤhrend des

Versiedens entzogen werden soll. Sie nehmen die von der Roͤhre Q herbeigeleitete Luft und auch den Dampf auf, und die

Luft entweicht zugleich durch den Hahn Q¹,

welcher geschlossen werden muß, wenn das Vacuum im Apparate erzeugt wird. p ist ein Gefuͤge, durch welches die Recipienten

T, T mit dem Verdichter oder Kuͤhlapparate in

Verbindung stehen. W sind die graduirten Roͤhren,

die die aus dem Syrup ausgezogene Quantitaͤt Wasser andeuten, und in deren

Innerem sich ein Thermometer befindet, durch den man sich von der Temperatur des

verdichteten Wassers uͤberzeugt. In Fig. 40 sind q³, q³ die von dem Dampferzeuger

ausgehenden Dampfroͤhren; sie sind mit Haͤhnen versehen, damit

abwechselnd in jedem der Recipienten S, T das Vacuum

erzeugt werden kann. Die Recipienten selbst kann man mit Gefaͤßen, welche mit

kaltem Wasser gespeist werden, umgeben, um den zur Erzeugung des Vacuums in ihnen

verwendeten Dampf zu verdichten. Die mit einem Hahne versehene Roͤhre X dient zur Einfuͤhrung der abzudampfenden

Fluͤssigkeit in den Kessel; sie taucht bis in die Naͤhe des

Behaͤlters Y, der zur Aufnahme dieser

Fluͤssigkeit dient, unter. Von der Quantitaͤt, welche bei jeder

Operation in den Kessel gelangte, uͤberzeugt man sich durch die graduirte

Roͤhre v. Der Ventilator Z kommt in Thaͤtigkeit, sobald die Fluͤssigkeit in den

Kessel gelangt ist, und nach vorausgegangener Absperrung der Haͤhne a¹, q¹ und g.

Er treibt so viel Luft in den Verdichter oder in den Kuͤhlapparat als

noͤthig ist, um die durch diesen stroͤmende Fluͤssigkeit rasch

abzukuͤhlen. Die Luft nimmt dabei den durch Pfeile angedeuteten Weg, um

endlich oben zu entweichen. Die Fluͤssigkeit, welche von dem Behaͤlter

N¹ in die Rinnen der aͤußeren

Oberflaͤche der Kammern gelangen soll, laͤuft durch die Roͤhren

p³, p⁴ ab,

die in der Naͤhe des Behaͤlters N¹

mit Haͤhnen versehen sind; und zwar durch lezteren auf die Oberflaͤche

der oberen Kammer I, durch ersteren hingegen auf die

Oberflaͤche der Kammer K. Die Kammern sind wie

bereits erwaͤhnt, und wie in Fig. 40 durch punktirte

Linien angedeutet ist, mit Wollen- oder Baumwollzeug umgeben. Die

Fluͤssigkeit gelangt von einer Kammer auf die andere, und die Kammern werden

sowohl hiedurch, als durch die vermittelst des Ventilators eingetriebene Luft

abgekuͤhlt, waͤhrend die als Kuͤhlmittel benuzte

Fluͤssigkeit selbst ohne allen Aufwand an Brennmaterial verdichtet wird. Die

auf die obere Kammer I geleitete Fluͤssigkeit

tropft bis zur vierten Kammer herab, wo sie bei dem Hahne q⁴ abfließt; die auf die obere Kammer K

geleitete Fluͤssigkeit hingegen fließt bei dem Hahne q³ ab. Kleine, mit den Rinnen einer jeden Kammer communicirende

Haͤhne q⁶ dienen dazu der in diesen Rinnen

enthaltenen Fluͤssigkeit am Ende einer jeden Tagesarbeit Ausfluß zu

verschaffen. C¹, C¹ ist das den Verdichter

oder Kuͤhlapparat umgebende Gehaͤuse, welches der Circulation der

eingetriebenen Luft hinreichenden Spielraum gestattet. C², C² sind die Behaͤlter, in welche die

Verdichtungsgefaͤße N untergetaucht sind, und die

durch die Roͤhren C³, an welchen sich

Sperrhaͤhne befinden, von dem Behaͤlter N² aus mit Wasser gespeist werden. Zum Abflusse des

uͤberschuͤssigen Wassers aus ihnen dienen die Roͤhren T¹. Der Thermometer h¹ deutet die Temperatur des Oehles oder der sonstigen als Bad

verwendeten Fluͤssigkeit an, und i¹ ist

der Hahn, durch den man Luft in den Kessel eintreten laͤßt, wenn er entleert

werden soll. Fig.

41 zeigt einen kleinen Trichter oder ein kleines Gefaͤß, welches

oben auf den Kessel gesezt wird, und welches mit zwei Haͤhnen versehen ist,

zwischen denen sich eine mit Butter oder einer anderen oͤhligen Substanz

gefuͤllte Kugel befindet. Die Fuͤllung dieser Kugel geschieht, indem

man den oberen Hahn oͤffnet, den unteren aber schließt; nach vollbrachter

Fuͤllung schließt man zur Abhaltung der Luft den oberen Hahn, und

oͤffnet dafuͤr den unteren, damit eine gehoͤrige

Quantitaͤt Butter in den Kessel gelange. Eine Glasroͤhre deutet an,

wie hoch die Butterschichte ist, die zur Verhuͤtung des Aufwallens der

Fluͤssigkeit in den Kessel gebracht worden. In Fig. 42 sieht man die

Kuppel oder den oberen gewoͤlbten Theil des Kessels, in welchem zwei

Glasplatten angebracht sind, damit man den im Kessel Statt findenden Vorgang

beobachten kann. Durch die Roͤhren o¹,

o¹ gelangt der Dampf, der zur Erzeugung des Vacuums dient, in die

Gefaͤße N, N; waͤhrend die Roͤhren

und Haͤhne p¹, p¹ die Luft

entweichen lassen. Am Scheitel dieser Gefaͤße sind zwei kleine Roͤhren

befestigt, welche mit zweien Vacuummessern v²,

v² communiciren. Fig. 46 ist ein

seitlicher Aufriß des Kessels und des Ofens. Man sieht hier den Probehahn A² an dem großen, zur Entleerung des Kessels

dienenden Hahne T angebracht. Die mit einem Hahne

versehene, von dem Behaͤlter B²

herfuͤhrende Roͤhre X² dient zur

Einfuͤhrung von bereits gewaͤrmter Fluͤssigkeit in den Kessel.

Die Erwaͤrmung selbst geschieht durch jene Hize, welche unter dem

Abdampfkessel entwich. Fig. 48 zeigt die

Verbindung des Kessels mit dem Verdichter oder Kuͤhlapparate und mit dem

unteren Recipienten in etwas groͤßerem Maaßstabe. Fig. 49 zeigt eine der

gerippten Kammern I mit ihren Haͤhnen einzeln

fuͤr sich. Fig. 50 ist ein Durchschnitt durch eines der oberen

Verdichtungsgefaͤße N mit dem dazu

gehoͤrigen Wasserbehaͤlter C². Fig. 51

endlich ist ein Durchschnitt des Behaͤlters fuͤr die in den Kessel

einzutragende Fluͤssigkeit.

Schließlich muß bemerkt werden, daß der Abdampfkessel auch uͤber freies Feuer

gesezt werden kann, und daß man, wenn man sich eines Erhizungsmediums bedienen will,

anstatt des Oehles auch heiße Luft, Dampf oder irgend eine andere Materie anwenden

kann, wenn dieselbe im Stande ist, die zur Abdampfung oder Concentration

noͤthige Quantitaͤt Waͤrmestoff aufzunehmen und abzugeben.

Endlich ist auch noch zu erinnern, daß die verschiedenen Theile des Verdichters oder

Kuͤhlapparates, bestehend aus den beiden Gefaͤßen N, N, aus den beiden unter dem Verdichter angebrachten

Recipienten, aus dem 30 Fuß hoch uͤber dem Kessel befindlichen Kasten T und aus dem Ventilator, entweder einzeln oder

insgesammt an den verschiedenen nach anderen Systemen eingerichteten

Abdampfapparaten angebracht werden koͤnnen.

Tafeln