| Titel: | Beschreibung des von den HH. Jametel und Lemare erfundenen Bakofens. |

| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. XLIII., S. 208 |

| Download: | XML |

XLIII.

Beschreibung des von den HH. Jametel und Lemare erfundenen Bakofens.Man vergleiche was wir uͤber diesen Bakofen, der in Frankreich immer mehr

und mehr in Aufnahme kommt, im Polyt. Journ. Bd. LV. S. 320, Bd. LVI. S.

475 und Bd. LXI. S. 481

berichtet haben.A. d. R.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Januar 1837, S. 25.

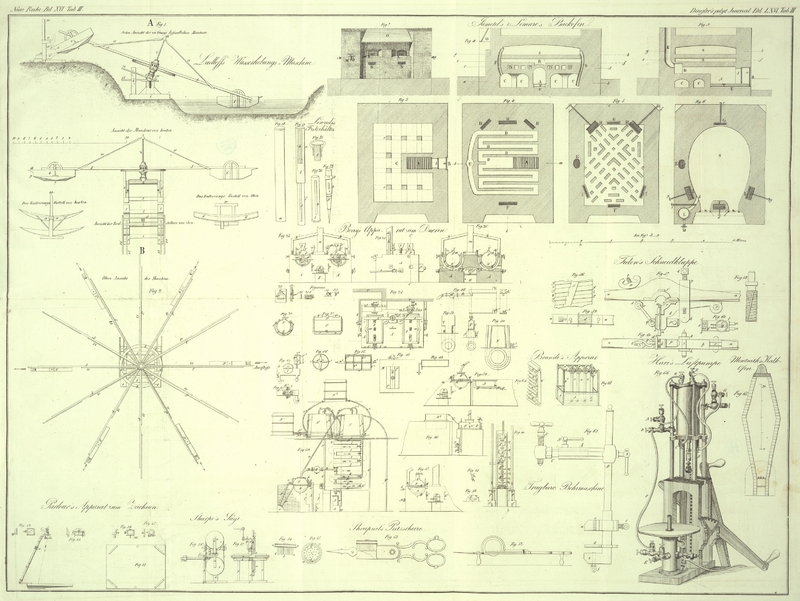

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber Jametel's und Lemare's Bakofen.

Die Société d'encouragement hat den

Erfindern des Bakofens, der den Gegenstand gegenwaͤrtigen Aufsazes bildet, im

Jahre 1836 ihre silberne Medaille zuerkannt. Sie ergaͤnzt nun die bereits

fruͤher uͤber diese wichtige Erfindung gegebenen Andeutungen durch

eine Beschreibung und Abbildung der verschiedenen zu ihr gehoͤrigen

Theile.

Der neue Bakofen, dem die Erfinder den Namen Four

aérotherme gaben, hat 4 Meter Laͤnge auf 3 Meter Breite, und

ist ganz aus Baksteinen gebaut. Man sieht ihn in Fig. 3 in einem

Grundrisse, welcher im Niveau des Bodens oder nach der Linie a, b von Fig. 8 genommen ist. Fig. 4 ist ein Grundriß in

der Hoͤhe der Rauchcanaͤle D oder nach der

Linie c, d; Fig. 5 ein eben solcher in

der Hoͤhe des Luftcanales oder nach der Linie e,

f; man sieht hier in Gaͤngen Baksteine aufgestellt, welche den Heerd

des Ofens zu tragen haben. Fig. 6 ist ein

horizontaler Durchschnitt des Herdes des Ofens S nach

der Linie g, h von Fig. 8. Fig. 7 zeigt den Ofen von

Vorne; Fig. 8

ist ein senkrechter Laͤngendurchschnitt nach der Linie i, k

Fig. 4; Fig. 9 endlich

ist ein Querdurchschnitt nach der Linie l, m.

An allen diesen Figuren sind zur Bezeichnung gleicher Theile auch einerlei Buchstaben

gewaͤhlt.

Der Zugang B zu dem Feuerherde A ist mit einer gußeisernen Thuͤre a,

und damit die Waͤrme nicht so schnell verloren gehe, außerdem auch noch mit

einer doppelten Thuͤre b verschlossen. C, C, C sind Gaͤnge oder Behaͤlter

fuͤr die heiße Luft, welche den Feuerherd umgeben. Die Zuͤge D, D, D dienen zur Circulation des Rauches, der endlich

durch den in der Dike der Mauer angebrachten Schornstein E entweicht. Der Schlauch F leitet die heiße

Luft des Behaͤlters direct in den Ofen; er laͤuft von dem oberen

Theile der Gaͤnge C, C, C aus und steigt bis zum

Anlaufe des Gewoͤlbes des Ofens empor. Der Schlauch G fuͤhrt die abgekuͤhlte Luft aus dem Ofen in den

Behaͤlter oder in die Gaͤnge zuruͤk, und laͤuft also vom

Herde des Ofens beginnend bis zum Boden dieses Behaͤlters. Die

Schlaͤuche H, H leiten die erhizte Luft des

Behaͤlters direct in den Luftcanal R; sie

entspringen von dem hoͤchsten Punkte des Behaͤlters oder Ganges und

endigen sich im unteren Boden des Luftcanales; auch sind sie mit Schiebern, an denen

Stangen angebracht sind, versehen, damit man sie nach Belieben oͤffnen oder

schließen kann. Die Schlaͤuche I, I, welche die

erhizte Luft aus diesem Luftcanale in den Ofen leiten, beginnen von dem oberen

Theile des Luftcanales und steigen bis zum Anlaufe des Gewoͤlbes des Ofens

empor. k, k sind die Thuͤrchen des Feuerherdes.

L ist ein in die Dike des Gemaͤuers

eingesezter Kessel oder Wasserbehaͤlter, welcher mit einem Hahne M ausgestattet ist. Die Fallthuͤren oder Tampons

N, N dienen zum Einlassen von kalter Luft in den

Luftcanal, um dadurch den Herd des Ofens abkuͤhlen zu koͤnnen. Der

uͤber den Muͤndungen des Ofens aufgesezte Mantel leitet den Rauch im

Momente des Anzuͤndens und auch einen Theil des Dunstes, der beim Einschießen

entweicht, ab. R ist der Luftcanal; S der Ofen; T das

Aschenloch; U ein unter dem Boden des Feuerherdes

befindlicher leerer Raum, der zur Einfuͤhrung der atmosphaͤrischen

Luft in die Gaͤnge oder Behaͤlter dient. a,

b sind gußeiserne Thuͤrchen, welche sich am Eingange des Feuerherdes

befinden. c, c sind Traͤger oder Saͤulen,

auf denen das den Behaͤlter C bildende

Gewoͤlbe ruht. d ist der Schieber des Schlauches

F: e jener des Schlauches G:

f, f jene der Schlaͤuche H, H: g, g jene

der Schlaͤuche I, I. Die Roͤhre h fuͤhrt vom Ofen an den Kessel L; in ihr ist der Schieber i

angebracht.

Dieser Ofen arbeitet nun folgendermaßen. Das Brennmaterial, welches

gewoͤhnlich aus Kohks besteht, wird auf den Feuerherd A gelegt. Sobald es daselbst angezuͤndet worden ist, circulirt die

Flamme in den Zuͤgen D, D, bis endlich nach

Abgabe der Waͤrme an die seitlichen Gaͤnge C, C

und an den Canal R der Rauch bei dem Rauchfange E entweicht. Die aͤußere atmosphaͤrische

Luft dringt durch die unter dem Boden des Feuerherdes angebrachte Spalte U in den Raum C, C, der an

mehreren Orten durch gemauerte Pfeiler, welche sich in Bogengewoͤlbe endigen,

und welche das Mauerwerk des Ofens zu tragen haben, abgetheilt ist. Die Luft

circulirt in Folge dieser Einrichtung frei um den Feuerherd und um das Aschenloch,

und wird durch die Beruͤhrung, in welche sie hiebei mit den Waͤnden

des Herdes gelangt, bis auf einen bedeutenden Grad erhizt, um dann durch die

Schlaͤuche H, H, welche sich an dem oberen Theile

des Behaͤlters und der Thuͤre des Ofens gegenuͤber befinden, in

Canaͤle zu entweichen, die unter dem Ofenherde und uͤber den

Zuͤgen D, D angebracht sind. Nachdem sie auf

diesem Wege eine noch hoͤhere Temperatur erlangt hat, gelangt sie in den

Luftcanal R, aus dem sie sich durch die in der

Naͤhe der Sohle ausmuͤndenden Schlaͤuche I, I in den Ofen begibt. Zugleich steigt die in C erhizte Luft durch den Schlauch F bis zu dem

Gewoͤlbe des Ofens empor, dem sie eine Waͤrme von 200 bis 220°

Celsius mittheilt. Wenn das Brod in diesem Momente bei den Thuͤren K, K eingeschossen worden ist, so verschließt man

saͤmmtliche Zugaͤnge, indem die durch das Mauerwerk dringende Luft zur

Unterhaltung der Verbrennung hinreichen wird. Waͤhrend das Baken von Statten

geht, werden die Gase, welche im Inneren des Ofens durch den Dunst des Brodes und

durch den gewoͤhnlichen Verlust an Waͤrmestoff abgekuͤhlt

werden, specifisch schwerer, wo sie dann durch den Schlauch G in den unteren Behaͤlter gelangen, um daselbst neuerdings wieder

erhizt zu werden, und abermals zum Behufe der Circulation im Ofen durch den Schlauch

F emporzusteigen. Jede zur Circulation der Luft

dienende Oeffnung ist mit einem Schieber versehen, womit man den Zug

ermaͤßigen und noͤthigen Falls auch ganz unterbrechen kann.

Hieraus ergibt sich, daß die Gase des Feuerherdes nicht in unmittelbare

Beruͤhrung mit der circulirenden Luft gerathen, und daß sie auch nicht in den

Ofen eindringen koͤnnen. Es wird ferner beinahe aller Waͤrmestoff zu

Gunsten des Ofens verwendet, so daß die verbrannte Luft, nachdem sie

allmaͤhlich ihres Waͤrmestoffes beraubt worden ist, endlich bei einer

mehr oder minder niedrigen Temperatur durch den Schornstein E entweicht. Da sich in dem Ofen eben so wenig Staub ansammelt, wie in dem

zur Bereitung des Teiges dienenden Geraͤthe, so erhaͤlt man auch ein

reineres und weißeres Gebaͤk.

Man kann in dem beschriebenen Ofen in 24 Stunden 16 bis 20 Trachten, jede zu 170

Kilogr. baken. Das Baken geht ohne Unterbrechung von Statten, und zwar mit einer großen

Ersparniß an Brennmaterial und Arbeitslohn, so wie auch mit groͤßter

Reinlichkeit.

Ein derlei Ofen, den man in der Baͤkerei der Civilspitaͤler in Paris

anwendet, gab die genuͤgendsten Resultate. Man hat in demselben von Montag 2

Uhr bis Samstag 2 Uhr bei einem Verbrauch von 945 Kilogr. Kohks 11965 Kilogr. Brod

gebaken. Die Kosten des Bakens beliefen sich auf 47 Cent. per Tracht von 120 Kilogr.; mit den gewoͤhnlichen, mit Holz

geheizten Bakoͤfen belaufen sie sich auf das Doppelte dieses Betrages. Man

hat gefunden, daß es zur Unterhaltung des Feuers vollkommen genuͤgend ist,

wenn man nach 3 bis 4 Trachten einige Schaufeln voll Kohks auf den Feuerherd wirft.

Der Heizer hat demnach sehr wenig zu thun, und kann sich anderen

Beschaͤftigungen hingeben. Die Arbeiter brauchen nicht wie bisher brennend

heiße, der Gesundheit nachtheilige Luft einzuathmen, und das Brod wird, indem im

ganzen Ofenraume uͤberall eine gleiche Hize herrscht, auf das Vollkommenste

gebaken.

Eine der Wirkungen der Circulation der heißen Luft um den Feuerherd ist: daß die

Verbrennung, wenn sie ein Mal begonnen hat, eine unbestimmt lange Zeit

fortwaͤhrt, ohne daß irgend eine bemerkbare Aufnahme von aͤußerer

atmosphaͤrischer Luft Statt findet: ja dieß geht so weit, daß sie selbst dann

noch fortwaͤhrt, wenn man sowohl die Thuͤre des Feuerherdes, als jene

des Ofens verschließt. Es folgt also hieraus, daß die Verbrennung nur mit jener

geringen Menge Luft, welche durch das Mauerwerk des Ofens dringt, unterhalten

wird.

Tafeln