| Titel: | Verbesserungen an den Schießgewehren, welche zum Theil auch auf gewöhnliche und andere Kanonen anwendbar sind, und worauf sich Isaak Dodds, Ingenieur an den Horseley Eisenwerken, in der Grafschaft Stafford, am 30. April 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. LVI., S. 261 |

| Download: | XML |

LVI.

Verbesserungen an den Schießgewehren, welche zum

Theil auch auf gewoͤhnliche und andere Kanonen anwendbar sind, und worauf sich

Isaak Dodds,

Ingenieur an den Horseley Eisenwerken, in der Grafschaft Stafford, am 30. April 1835 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. August 1836, S.

279.

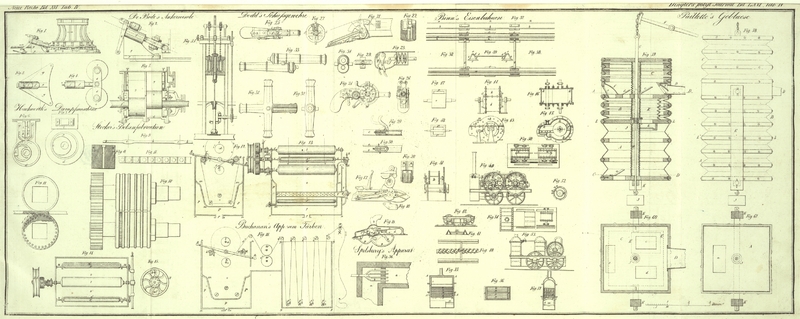

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Dodd's verbesserte Schießgewehre.

Der Zwek dieser Erfindungen ist ein vierfacher, und betrifft: 1) die

Schloͤsser, womit die Feuergewehre abgefeuert werden; 2) eine

eigenthuͤmliche Einrichtung der Schwanzschrauben und eine eigene Art des

Ladens; 3) die Herstellung von Kanonen mit mehreren Laͤufen; und 4) die

Einrichtung der Maschine zum Ausbohren der inneren Oberflaͤche der

Laͤufe.

Fig. 17 zeigt

den inneren Bau eines fuͤr eine gewoͤhnliche Muskete bestimmten Schlosses, an

welchem die Schlagfeder einen groͤßeren Spielraum fuͤr ihre

Elasticitaͤt hat, kraͤftiger und staͤrker, und so angebracht

ist, daß sie ein kuͤrzeres Schloßblech erfordert, als die

gewoͤhnlichen Schloͤsser. Die Feder ist beinahe wie die

gewoͤhnliche Schlagfeder geformt; a, a ist der

Schwanz; b, b jenes Ende, an welchem sich ihre

Befestigung befindet, und welches uͤber die Nuß hinausragt. Die Schraube,

womit die Feder an dem Schloßbleche befestigt ist, sieht man bei c, waͤhrend d der als

Stuͤzpunkt dienende Zapfen ist. Hieraus erhellt, daß, abgesehen von der

Elasticitaͤt des Theiles a, a, auch noch der

Theil b, b bis zu dem Zapfen d hinauf eine Feder vorstellt.

Fig. 18 zeigt

die Studel (bridle), in der sich das Ende der Spindel

der Nuß bewegt, einzeln fuͤr sich; sie ist durch die Schrauben der

Schlagfeder, der Stange (sear) und der Stangenfeder an

dem Schloßbleche befestigt, wodurch die Schlagfeder eine groͤßere

Stabilitaͤt bekommt, als sie an den gewoͤhnlichen

Musketenschloͤssern besizt. Das hintere Ende e

der Feder bildet den Sperrer fuͤr die Nuß.

Fig. 19 zeigt

das Innere eines Percussionsschlosses. An der Achse oder Spindel der Nuß a ist nach der uͤblichen Methode der Hahn b angebracht. Die Schlagfeder c,

c sieht man gleich einem doppelarmigen Hebel mittelst der Schraube d an dem Schloßbleche befestigt. Der Stuͤzpunkt

ihres laͤngeren Armes ist der in das Schloßblech eingelassene Zapfen e; waͤhrend die Schraube d dem kuͤrzeren Arme derselben als Stuͤzpunkt dient. Die

Stange f dreht sich um einen Zapfen g, und auf sie wirkt eine hinter ihr angebrachte Feder;

ihr unterer Theil h bildet den zum Abfeuern des Gewehres

dienenden Druͤker. Mit dem unteren Theile der Nuß a steht ein im Winkel gebogener Hebel k, der

seinen Drehpunkt in i hat, durch ein Gelenk l in Verbindung. Dagegen befindet sich an dem oberen

Theile der Nuß gleichfalls ein Glied m, welches mit dem

Ende des laͤngeren Armes der Schlagfeder verbunden ist. Der untere Theil des

Winkelhebels k ist bei o

verlaͤngert und erstrekt sich durch die Schließplatte (guard plate) des Schlosses, damit der Hebel mittelst des Fingers in

Bewegung gesezt werden kann. Zum Schuze des Endes des Hebels, so wie auch des

Druͤkers dient der Hebel p, p. Beim Spannen oder

Aufziehen des Schlosses legt man den Finger auf den Schwanz o des Winkelhebels k, der, wenn er in die

durch Punkte angedeutete Stellung zuruͤkgezogen wird, die Nuß herumtreibt und

den laͤngeren Arm der Schlagfeder in Spannung bringt. In Folge derselben

Bewegung des Schwanzes o bringt der kleine am

Ruͤken des Winkelhebels befindliche Schnabel q

das Ende des kuͤrzeren Hebelarmes gleichfalls in Spannung, waͤhrend zu

gleicher Zeit die Spizen

der Stange f durch den Druk der Stangenfeder in eine der

Kerben der Nuß eingetrieben werden, womit das Schloß entweder halb oder ganz

aufgezogen ist. Wenn das Gewehr auf diese Weise halb oder ganz gespannt worden ist,

so kann man den Sperrkegel r mittelst des Fingers oder

mittelst einer kleinen Feder unter die Spize der Stange schieben, wo dann, so lange

sich der Sperrkegel in dieser Stellung befindet, der Druͤker nicht bewegt

werden kann. Schiebt man hingegen den Sperrkegel zuruͤk, was, waͤhrend

man das Gewehr anlegt, leicht mittelst eines Fingers geschehen kann, so wird die

Stange frei, so daß, wenn man mit einem Finger auf den Druͤker druͤkt,

die Spize der Stange aus der Kerbe der Nuß gezogen wird. In diesem Falle wirkt dann

die Kraft der Schlagfeder auf die Nuß, wodurch sowohl diese als auch der Hahn mit

großer Gewalt herabgetrieben und veranlaßt wird, mit seinem Ende auf die auf den

Piston gestekte Zuͤndkapsel zu schlagen. Es braucht wohl kaum erinnert zu

werden, daß sich die Stuͤzpunkte der doppelarmigen Schlagfeder wahrscheinlich

mit gleichem Vortheile auch in anderen Stellungen anbringen lassen. Eben so wenig

bedarf es der Bemerkung, daß das Gewehr auch ohne Benuzung des Winkelhebels und des

Schwanzstuͤkes o durch einfaches Aufziehen des

Hahnes nach dem gewoͤhnlichen Verfahren gespannt werden kann. Nach dieser

Beschreibung der inneren Anordnung des verbesserten Schlosses kommt nur noch zu

bemerken, daß man parallel mit der Platte an der Schlagflaͤche auch noch eine

Platte uͤber den ganzen Mechanismus legen kann, um dem Ganzen noch

groͤßere Festigkeit zu geben, und um das Eindringen von Staub und

Feuchtigkeit noch sicherer zu verhuͤten.

Fig. 20 ist

ein Querdurchschnitt durch die beiden Schloͤsser einer nach den beschriebenen

Verbesserungen gebauten Doppelflinte. Man sieht hieraus, daß die den Mechanismus

enthaltenden Buͤchsen von einer mittleren und zwei seitlichen Platten, die

durch die obere und die Schließplatte mit einander verbunden sind, gebildet

werden.

Fig. 21 ist

ein Laͤngendurchschnitt einer Vogelflinte, in deren Schaft ein

ruͤkwirkendes Schloß verborgen ist. Fig. 22 ist ein

Querdurchschnitt derselben Flinte. Beide Figuren zeigen eine Modification eines

gaͤnzlich im Schafte verborgenen Schlosses. Das Schloß kann zwischen zwei

parallelen Platten nach der beschriebenen Art und Weise angebracht und auch mit

meiner verbesserten Einrichtung der Stange, des Druͤkers und des

Sicherheitsperrkegels ausgestattet seyn. Der obere Theil des Hahnes hat die Form

eines Kreissegmentes, und bewegt sich in Coincidenz mit dem Scheitel des Endes der

Schwanzschraube. Ein kleiner, am oberen Theile des Hahnes angebrachter Hebel springt, wenn man mit dem

Daumen auf eine Feder druͤkt, empor, damit der Hahn mit dessen Huͤlfe

leichter aufgezogen oder gespannt werden kann.

Fig. 23 zeigt

in einem Durchschnitte mehrere elliptische Federn, welche miteinander verbunden

sind, um die zum Abfeuern eines Percussions-Zuͤndkrautes (percussion primer) noͤthige Kraft zu erzielen.

Die durch Stifte miteinander verbundenen Federn a, a, a

befinden sich in einem gabelfoͤrmigen Rahmen b,

b, dessen hinteres Ende durch ein Glied c mit dem

Nußhebel d in Verbindung steht. Der Schwanz des

Nußhebels erstrekt sich durch die Schließplatte e und

draͤngt die Federn, wenn er zuruͤkgezogen wird, gegen den

Aufhaͤlter f, wodurch die Federn in Spannung

versezt werden. Die Spize der Stange g, welche durch

eine kleine Feder in eine in die Nuß geschnittene Kerbe getrieben wird,

erhaͤlt das Schloß in einer zum Abfeuern geeigneten Stellung; Lezteres selbst

wird mittelst des Druͤkers h bewirkt. Die zur

Aufnahme dieses Schlosses dienende Buͤchse oder Kammer dreht sich in dem

Schafte an Zapfen in den Seitenplatten, damit man das Zuͤndkraut in einen in

dem Ende des Kolbens bei i befindlichen Ausschnitt

bringen kann.

Fig. 24 gibt

eine seitliche Ansicht einer eigenthuͤmlich eingerichteten Pistole, deren

Hahn zugleich die Nuß bildet. Derselbe enthaͤlt naͤmlich in einer im

Kreise laufenden Fuge eine aufgerollte Feder, die man bei a sieht, indem ein Theil der Platte des Hahnes an der Schlagflaͤche

beseitigt ist, um die innerhalb befindliche Feder anschaulich zu machen. Hieraus

erhellt, daß durch Zuruͤckziehen des Hahnes, die Feder gespannt werden, und

die Spize der Stange b in eine Kerbe der Nuß einfallen

wird, wodurch der Hahn wie an anderen Schloͤssern so lange gespannt bleibt,

bis er durch den Druͤker losgelassen wird.

Fig. 25 gibt

eine horizontale Ansicht der in Fig. 24 von der Seite

abgebildeten Pistole. Fig. 26 ist eine

Frontansicht derselben. Die Pistole hat, wie man sieht, vier Schwanzschrauben c, c, c, c, von denen jede geladen werden kann. Diese

vier Schwanzschrauben bilden gleichsam ein Rad mit hohlen Armen oder Kammern, wie

dieß aus Fig.

27 und 28, wo sie einzeln fuͤr sich abgebildet sind, erhellt. Die im

Umfange des Rades bei d, d, d, d befindlichen Oeffnungen

dienen zur Ladung; und von den Pistons e, e, e, e, von

denen jeder mit seiner ihm entsprechenden Kammer c

communicirt, erhaͤlt ein jeder ein Zuͤndhuͤtchen aufgestekt.

Das Rad wird durch eine kreisrunde Fassung, welche sich an dem Angelgewinde g oͤffnen und schließen laͤßt, mit der

Pistole in Verbindung erhalten. Das Innere dieser Fassung ist hohl, damit sie dem

gewoͤlbten Umfange des Rades anpaßt. Ein halbkreisfoͤrmiger Theil der Fassung f ist an dem Schafte und dem Schloßbleche h befestigt; die andere halbkreisfoͤrmige

Haͤlfte hingegen fuͤhrt den Lauf i. Wenn

das Rad in die Fassung gebracht worden ist, wie man dieß aus Fig. 24 ersieht, so wird

die Fassung mittelst der Schrauben k, k so angezogen,

daß sie den Umfang des Rades umfaßt, und daß sich dieses mit einem beliebigen Grade

von Knappheit innerhalb der Fassung umdrehen kann. Das Umdrehen des Rades innerhalb

der Fassung wird mittelst eines Hebels l bewerkstelligt,

der einen Sperrkegel m fuͤhrt, welcher in das zur

Seite des Rades befestigte Sperrrad n eingreift. Auch

ist ein Federsperrkegel anzubringen, der in die in den Rand des Rades geschnittenen

Kerben einzufallen hat, damit das Rad jedes Mal in jenen Stellungen festgehalten

wird, in denen die Muͤndungen der geladenen Kammern genau mit dem Laufe i correspondiren. Man kann auch die Einrichtung treffen,

daß der Hahn, wenn es noͤthig ist, durch die Bewegung des Hebels mittelst

eines Verbindungsgliedes oder auch auf verschiedene andere Weise aufgezogen

wird.

Eine Modification dieser Art von beweglichen Kammern oder Schwanzschrauben ersieht

man aus dem Laͤngendurchschnitte Fig. 29 und aus dem

Grundrisse Fig.

30, in welchem nur eine einzige ladbare Kammer dargestellt ist. Die zur

Aufnahme der Ladung bestimmte Kammer a ist an den Zapfen

b, b in den oberen und unteren Platten c, c aufgehaͤngt. Ein zur Seite angebrachter

Hebel oder Griff d gibt die Mittel, mit deren

Huͤlfe die Kammer außer Coincidenz mit dem Laufe in jene Stellung gebracht

werden kann, die in Fig. 29 durch Punkte angedeutet ist, und in der die Ladung bei der

schraͤgen Muͤndung e eingefuͤhrt

werden kann. Nach vollbrachter Ladung wird die Kammer wieder in ihre fruͤhere

Stellung zuruͤk und mit dem Laufe in Coincidenz gebracht. Wenn dann eine

Zuͤndkapsel auf den Piston gestekt worden ist, so kann die Pistole mittelst

eines Schlosses, welches entweder dem in Fig. 23 abgebildeten

aͤhnlich ist, oder welches auch nach irgend einem anderen Principe gebaut

seyn kann, abgefeuert werden.

Der Patenttraͤger beschraͤnkt sich, was diese Pistolen oder Flinten mit

beweglichen Kammern betrifft, durchaus auf keine bestimmte Anzahl dieser Kammern;

eben so wenig bindet er sich an irgend eine Adjustirungsmethode derselben, oder an

eine bestimmte Art von Schloß. Als seine Erfindung im Allgemeinen erklaͤrt er

die Verbindung mehrerer Laͤufe, damit die Ladung leichter bewerkstelligt

werden kann, als dieß bei dem gewoͤhnlichen Systeme moͤglich ist.

Fig. 31 gibt

eine seitliche Ansicht einer Kanone mit vier an der Basis verbundenen

Laͤufen, welche an Zapfen, die vom Mittelpunkt auslaufen, aufgehaͤngt

sind. Fig. 32

ist eine Frontansicht einer Kanone, an der auf aͤhnliche Weise nur zwei

Laͤufe an der Kammer verbunden sind. In Fig. 33 und 34 sieht man

eine andere Verbindung zweier Kanonenlaͤufe, wobei etwas in der Laͤnge

erspart ist. Man kann an allen diesen Kanonen den einen Lauf laden, waͤhrend

der andere abgefeuert wird, wodurch an Zeit erspart wird; man kann aber außerdem

auch noch die Laͤufe gehoͤrig abkuͤhlen lassen, bevor man sie

neuerdings ladet. Die Bewegung der Laͤufe um ihre Zapfen kann entweder eine

horizontale oder eine senkrechte seyn.

Fig. 35 gibt

eine theilweise durchschnittliche Ansicht einer Maschine zum Bohren von

gewoͤhnlichen und anderen Laͤufen. Der zu bohrende Lauf wird wie man

sieht, umgekehrt in einem Rahmen festgehalten, der in dem Maaße herabsteigt, als die

Bohrung vorwaͤrts schreitet. Der Rahmen selbst ist an Ketten, die

uͤber Rollen laufen, mit Gewichten aufgehaͤngt; er kann entweder in

Folge seiner eigenen Schwere zwischen Fuͤhrern herabsinken, oder seine

Bewegung kann auch durch eine Zahnstange und ein Getrieb, welches von Unten aus in

Thaͤtigkeit gesezt wird, bewirkt werden. Der Bohrer steht aufrecht und bewegt

sich innerhalb des cylindrischen Laufes. Das Einfallen der ausgebohrten

Metalltheilchen in die arbeitenden Theile der Maschine ist durch einen

entsprechenden Schild verhuͤtet. Die Maschine kann auch unter einem Winkel

mit dem Horizonte gestellt werden; da der Hauptzwek der ganzen Anordnung darin

besteht, daß die Bohrspaͤne in Folge ihrer eigenen Schwere herabfallen und

dem Bohrprocesse nicht hinderlich werden koͤnnen.

Tafeln