| Titel: | Verbesserter Apparat zum Färben und zu anderen ähnlichen Operationen, worauf sich John Buchanan, von Rambottom in der Grafschaft Lancaster, am 22. Nov. 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. LXIII., S. 280 |

| Download: | XML |

LXIII.

Verbesserter Apparat zum Faͤrben und zu

anderen aͤhnlichen Operationen, worauf sich John Buchanan, von Rambottom in der Grafschaft

Lancaster, am 22. Nov. 1836 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Jun.

1837, S. 310.

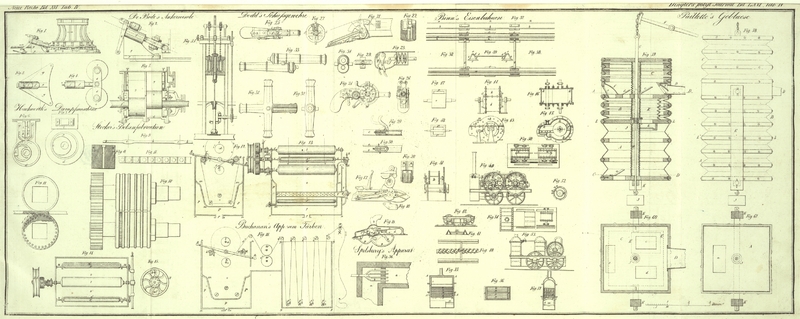

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Buchanan's verbesserter Apparat zum Faͤrben und zu anderen

aͤhnlichen Operationen.

Der von mir zum Behufe des Faͤrbens und anderer aͤhnlichen Operationen

erfundene Apparat besteht aus einer nach meinem Systeme zusammengesezten

Maschinerie, womit das Faͤrben und die uͤbrigen Operationen auf eine

wirksamere und wohlfeilere Weise bewerkstelligt werden koͤnnen, als mit den

gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen Apparaten. Die beigefuͤgten

Zeichnungen, zu deren Beschreibung ich nunmehr sogleich uͤbergehen will,

werden dieß anschaulich machen.

Fig. 12 zeigt

meinen Apparat in einem an seinem Ende genommenen Durchschnitt; Fig. 13 ist ein

seitlicher Durchschnitt und Fig. 14 ein Grundriß.

Fig. 15

ist eine Endansicht des spaͤter zu beschreibenden Raͤderwerkes. Fig. 16

endlich zeigt in einer der ersten Figur aͤhnlichen Ansicht eine Modification

desselben Apparates, in Folge deren die Stuͤke zugleich auch ausgewaschen

oder gespuͤlt werden.

An allen diesen Figuren ist A eine Rolle, die von einem

Laufbande umgetrieben wird, und die mit dem Stirnrade B,

welches an dem fixirten

Zapfen a, a umlaͤuft, in Verbindung steht. An

demselben Zapfen a, a laͤuft auch die lose Rolle

E, auf die der Riemen oder die Schnur

uͤbergetragen wird, wenn die Bewegung der Maschine angehalten werden soll.

Das Rad B sezt zwei andere aͤhnliche

Raͤder C, D, welche lose um die Wellen d, d und c, c laufen, in

Bewegung. F und F' sind

verschiebbare Kuppelbuͤchsen, deren Stellung von dem Hebel f abhaͤngt, welcher sich um den durch den

fixirten Zapfen a, a gehenden Stuͤzpunkt bewegt.

In der aus Fig.

13 ersichtlichen Stellung des Hebels f

verbindet die Kuppelbuͤchse F die Welle d mit dem Rade D;

waͤhrend die von dem Rade C losgemachte

Kuppelbuͤchse F' dieses Rad frei um die Welle c, c laufen laͤßt. Gesezt jedoch der Hebel f werde in die durch punktirte Linien angedeutete

Stellung bewegt, so wird die Welle c, c an das Rad C geschirrt, und die Welle d,

d dafuͤr frei seyn. An dem entgegengesezten Ende der

Verkuppelungsbuͤchsen F, F', d.h. nicht an jenem

Ende, an dem sie die Raͤder D und C auf die beschriebene Weise mit den Wellen d und e verbinden, befinden

sich die Reibungszapfen g und g', welche frei und ohne mit den fixirten Zapfen H,

H' in Beruͤhrung zu stehen, umlaufen, wenn eine der

Kuppelbuͤchsen mit den Raͤdern D, C in

Verbindung steht; ist hingegen dieß nicht der Fall, so verhindert der Zapfen H oder H' das Umlaufen der

Welle, an der die betreffende Kuppelbuͤchse angebracht ist. Dieß ist z.B. in

Fig. 13

mit der Welle c, c der Fall; indem hier die

Kuppelbuͤchse F' von dem Rade C befreit ist, waͤhrend der Zapfen g' mit dem Zapfen H' in

Beruͤhrung steht. Die Stellung dieses Treibraͤderwerkes erhellt noch

deutlicher aus Fig.

15.

An der Welle d, d befindet sich ein hoͤlzerner

Cylinder I, und senkrecht unter diesem ist an der Welle

c, c ein aͤhnlicher Cylinder K angebracht; beide werden der Bewegung ihrer

entsprechenden Wellen theilhaftig. Das ganze oben beschriebene Raͤderwerk

ruht in einem laͤnglichen gußeisernen Behaͤlter, dessen Gestalt in

Fig. 12,

13 und

14 durch

die Buchstaben n, n, n, n angedeutet ist, und dessen

unterer Theil durch das innere Gehaͤuse oder durch die Scheidewand m, m, m, m in eine innere Kammer O und in eine aͤußere Kammer P

abgetheilt ist. Leztere dient, wie spaͤter gezeigt werden wird, zur Aufnahme

von Dampf.

Unabhaͤngig von dem Raͤderwerke dieses Apparates, jedoch parallel mit

der Welle d, d sind die Wellen L und M angebracht, die mit den frei

umlaufenden Cylindern N und N' ausgestattet sind. An denselben Wellen sind auch mittelst

Stellschrauben die Spannungsstaͤbe Q, Q'

befestigt, deren Stellung, wie Fig. 12 am besten zeigt,

von der Schwingung des Hebels R, R abhaͤngt,

indem dieser Hebel mit

Zahnstangen r, r versehen ist, die in die an den Enden

der entsprechenden Wellen L, M befindlichen Getriebe

oder Zahnraͤder eingreifen. An den unteren Theilen der inneren Kammer O laufen frei die Fuͤhrwalzen S, S um.

Ich will nun zeigen, auf welche Weise eine Maschine dieser Art arbeitet, und hiebei

zugleich auch jene Theile derselben erlaͤutern, die bis hieher noch nicht

erwaͤhnt wurden. Ich nehme den Fall an, es seyen gewoͤhnliche Calicos,

welche in der Drukmaschine die Beize erhalten haben, auszufaͤrben; das

Raͤderwerk befinde sich in der aus Fig. 13 ersichtlichen

Stellung; und es seyen gegen 20 an den Enden zusammengenaͤhte Stuͤke

so gleichfoͤrmig und glatt als moͤglich auf die Walze I aufgewunden, so daß diese hiedurch den in Fig. 12 und

13 durch

die Linien i, i, i, i angedeuteten Raum

ausfuͤllt. Wenn nun dieß der Fall ist, so wird der Treibriemen auf die lose

Rolle E geschoben und das Stuͤkende uͤber

die Fuͤhrwalzen N', dann unter den am Boden der

Kammer O befindlichen Walzen S,

S hinweg, und hierauf wieder empor und uͤber den Spannstab Q gefuͤhrt, um endlich an dem unteren Cylinder

K in der durch Pfeile angedeuteten Richtung

befestigt zu werden. Hierauf wird die innere Kammer O

bis zur Linie q, q empor mit der erforderlichen

Farbbruͤhe gefuͤllt, und in die aͤußere Kammer P durch die Oeffnung p Dampf

eingelassen, damit die Farbbruͤhe durch diesen allmaͤhlich bis zum

Sieden erhizt werde. Sollte der Erhizungsproceß beschleunigt werden muͤssen,

so koͤnnte man auch in die innere Kammer durch den Hahn x, der durch die durchbrochene Roͤhre T, T mit der Farbbruͤhe, und wenn er dem Canale

t, t zugedreht wird, durch die Oeffnung x' mit der Dampfkammer P

communicirt, Dampf eintreten lassen. Dieser Canal t, t

steht in der Richtung des aus Fig. 13 ersichtlichen

gebogenen Pfeiles mir der Kammer P, P in Verbindung, und

ist etwas hoͤher hinauf gefuͤhrt, damit jede auch noch so unbedeutende

Verdichtung in der Dampfkammer P verhuͤtet werde,

und damit die Farbbruͤhe, im Falle dieß geschehen sollte, durch den

atmosphaͤrischen Druk in die Dampfkammer getrieben wird. In Fig. 13 ist der Hahn x als geschlossen dargestellt. Wenn nun die

Farbbruͤhe in die Kammer O gebracht und der Zeug

auf die angedeutete Weise durch die Maschine gefuͤhrt ist, so wird die

Stellung des Hebels f umgekehrt und dadurch die

Kuppelbuͤchse F' mit dem Rade C verbunden, waͤhrend die Kuppelbuͤchse

F von dem Rade D befreit

wird, und waͤhrend der Reibungszapfen g mit dem

Zapfen oder Aufhaͤlter H in Beruͤhrung

kommt. Hierauf wird der Treibriemen auf die Treibrolle A

geschoben, und der Cylinder K in Bewegung gesezt, so daß

der Zeug regelmaͤßig und eben uͤber den Spannstab Q hinweg aufgewunden wird, nachdem er zuvor durch die

Farbbruͤhe gelaufen. Ist auf diese Weise saͤmmtlicher Calico, der sich

fruͤher auf der Walze I befand, auf die Walze K uͤbergetragen worden, so sezt der Arbeiter die

Hebel R, R in Bewegung. Die Folge hievon ist, daß die

Stellung der Spannstaͤbe Q, Q umgewechselt, und

zugleich auch die Stellung des Hebels f umgekehrt wird,

so daß nunmehr die Bewegung des Cylinders K, auf den der

Calico dermalen aufgewunden ist, unterbrochen, und dafuͤr der Cylinder oder

die Walze I in Bewegung gesezt wird, damit der Calico

eben und glatt uͤber den Spannstab Q' auf leztere

zuruͤkgewunden werde. Die Stuͤke werden auf diese Weise so lange durch

die Farbbruͤhe durch bewegt und abwechselnd auf die Walze I oder auf die Walze R

aufgewunden, bis das Ausfaͤrben beendigt ist, wo man sie dann abnimmt, neue

an deren Stelle bringt, und wenn es noͤthig ist, auch die Farbbruͤhe

erneuert, nachdem man sie bei dem Hahne v abgelassen

hat. Waͤhrend dieß geschieht, kann der Dampf je nach dem Gutduͤnken

des Faͤrbers und der Art der zu verrichtenden Arbeit durch einen eigenen Hahn

in die Kammer P und in die Kammer O eingelassen werden oder nicht.

Fig. 16 zeigt

eine Modification des von mir erfundenen Apparates und zwar in einem

aͤhnlichen Durchschnitte, wie er in Fig. 12 gegeben ist. Man

sieht hieraus, daß mein fruͤherer Apparat hier mit einem

Wasserbehaͤlter in Verbindung gesezt ist, in welchem die Stuͤke

uͤber mehrere parallele Fuͤhrwalzen S, S

und unter den am Grunde angebrachten gerippten Walzen y, y,

y hinweg gefuͤhrt sind. Um nun diesen Theil der Vorrichtung in

Thaͤtigkeit zu bringen, muß man gleich nach Beendigung des Ausfaͤrbens

das eine Stuͤkende von der Walze K losmachen und

es uͤber die erste Fuͤhrwalze S hinweg

zwischen den Preßwalzen W, W hindurch, und dann

uͤber und unter den verschiedenen Walzen S hinweg

fuͤhren, um es endlich auch noch durch die Zugwalzen w, w hindurch zu leiten, damit die Stuͤke von diesen, die auf

irgend eine geeignete Weise in Bewegung gesezt werden koͤnnen, durch den

Apparat hindurch gezogen, und endlich bei z auf den

Boden gelegt werden. Waͤhrend dieser Theil des Processes von Statten geht,

fließt dem Wasserbehaͤlter y, y, y

fortwaͤhrend frisches Wasser zu; zugleich wird das Wasser auch durch die an

den unteren Walzen S, S, S angebrachten Hebel oder

Schlaͤgel bestaͤndig in Bewegung erhalten.

Aus der hier gegebenen Beschreibung des von mir erfundenen Apparates erhellt, daß

derselbe auch zur Behandlung der Stuͤke im Kuͤhkoth-,

Kleien- und Seifenbade, so wie zu allen uͤbrigen aͤhnlichen

Processen geeignet ist. Bemerken muß ich, daß die Farbbruͤhe durch die

Erhizung mittelst einer Dampfkammer weniger geschwaͤcht wird, als wenn man sie wie

gewoͤhnlich durch Einlassen von Dampf erhizt. Ferner braucht man eine

bedeutend geringere Menge Farbbruͤhe zum Ausfaͤrben; der Apparat nimmt

auch einen kleineren Raum ein als die gewoͤhnliche Vorrichtung. Ich fand

auch, daß man zum Hizen der Farbbruͤhe beinahe um 2/5 weniger Dampf braucht,

wodurch man bedeutend an Brennmaterial erspart. Endlich gewinnt man beinahe in eben

diesem Verhaͤltnisse auch an Arbeit, ohne daß die Stuͤke Gefahr laufen

beschaͤdigt zu werden.

Alle die einzelnen bekannten Theile meiner Maschinerie gehoͤren nicht mit

unter meine Patentanspruͤche; denn diese gruͤnden sich lediglich auf

die hier beschriebene Anordnung und Verbindung derselben zu den angedeuteten

Zweken.

Tafeln