| Titel: | Verbessertes Zeugsieb für Papiermacher, worauf sich Thomas Wrigley, Papierfabrikant von Bridge Hall Mills bei Bury in der Grafschaft Lancaster, am 20. Junius 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. LXIV., S. 284 |

| Download: | XML |

LXIV.

Verbessertes Zeugsieb fuͤr Papiermacher,

worauf sich Thomas

Wrigley, Papierfabrikant von Bridge Hall Mills bei Bury in der Grafschaft

Lancaster, am 20. Junius 1833 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Sept. 1837, S.

333.

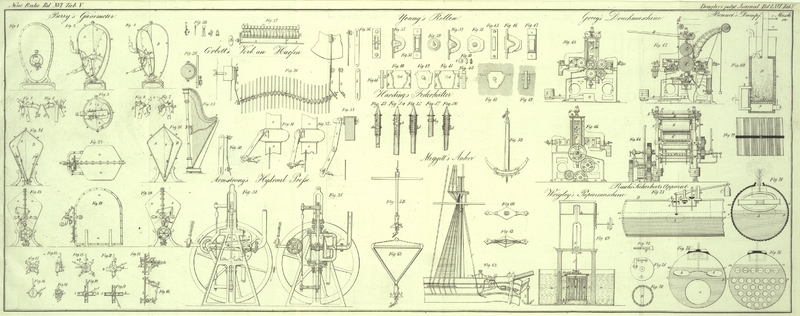

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Wrigley's verbessertes Zeugsieb fuͤr

Papiermacher.

Die Erfindung besteht in einer Vorrichtung zum Sieben des Zeuges, damit alle

Knoͤtchen, Kluͤmpchen und sonstige Unreinigkeiten aus demselben

abgeschieden werden.

Fig. 69 zeigt

den ganzen Apparat im Durchschnitte. a ist der Bottich,

worin der Zeug enthalten ist. b das Sieb, welches aus

zwei, innerhalb einander angebrachten Cylindern c und

d besteht, und in welchem sich Spalten befinden, die

sich in senkrechter Richtung von Oben bis Unten erstreken. Diese Spalten haben

gewoͤhnlich eine solche Weite, wie sie fuͤr das groͤbste Papier

erforderlich sind; d.h. eine Weite von 1/16 Zoll. Man kann jedoch den Apparat, wie

spaͤter gezeigt werden soll, eben so gut auch fuͤr Papier von der

feinsten Qualitaͤt benuzen.

In dem Siebcylinder bewegt sich ein Kolben e auf und

nieder; jedoch so, daß er die Waͤnde des inneren Cylinders nicht

beruͤhrt, und daß er folglich durch seine Bewegung nur in geringem Grade

pumpend wirkt. Die Kolbenstange f bewegt sich durch die

beiden Stopfbuͤchsen g, g, und wird durch die

umlaufende Kurbel h, die uͤber ihr angebracht

ist, auf und nieder bewegt. An der Kurbelwelle ist ein Zahnrad i fixirt, und in dieses greift ein kleines, an der Welle

der Laufbandrolle aufgezogenes Getrieb, so daß also auf diese Weise die Bewegung von der

Bandrolle her an den Kolben fortgepflanzt wird. Mit den oberen und unteren Theilen

des inneren Cylinders communiciren die beiden Austrittsroͤhren k und l, an denen

Sperrhaͤhne und Ventile, welche sich nach Außen oͤffnen, angebracht

sind. Diese beiden Roͤhren leiten den Zeug, nachdem er durch das Sieb

gegangen ist, in eine Kammer m, welche zur Seite des

Bottiches untergebracht ist, und von der aus der Zeug durch eine kleine

Roͤhre n in die Papiermaschine oder in irgend

einen fuͤr ihn bestimmten Behaͤlter laͤuft. Die Kammer m hat keinen anderen Zwek, als zur Aufnahme des

gesiebten Zeuges, der aus den beiden Roͤhren k

und l herbeilaͤuft, zu dienen.

Das Sieb selbst besteht, wie gesagt, aus zwei Cylindern, von denen einer in dem

anderen angebracht ist, und die so genau in einander eingepaßt sind, daß nichts von

dem Zeuge zwischen ihnen entweichen kann. Zu groͤßerer Deutlichkeit ist in

Fig. 70

ein solches Sieb in einem horizontalen Durchschnitte abgebildet, woraus zugleich

auch erhellt, daß diese Cylinder eine Regulirung zulassen, gemaͤß welcher sie

sich zum Sieben einer jeden Art von Zeug eignen. Wenn man z.B. Zeug zu feinem

Schreibpapiere braucht, so hat man den inneren Cylinder nur um eine sehr geringe

Streke zu bewegen, wo dann die Staͤbe des inneren Cylinders die Spalten oder

Oeffnungen des aͤußeren Cylinders in solchem Maaße verlegen werden, daß nur

mehr die feinsten Zeugfasern hindurchgelangen koͤnnen. Die Art und Weise der

Adjustirung der Siebcylinder, so wie sie von dem Patenttraͤger vorgeschlagen

wird, erhellt noch deutlicher aus Fig. 71 und 72. Die beiden

Bolzen o, o schieben sich naͤmlich in Spalten

oder Fenstern, die in der Scheitelplatte der Cylinder angebracht sind, und sind

selbst an einem Querstuͤke befestigt, welches man bei p an dem inneren Cylinder fixirt sieht. q ist

eine Schraubenspindel, in der fuͤr den Bolzen o

ein entsprechender Ausschnitt angebracht ist. Die Schraubenspindel q, die man in Fig. 72 einzeln

fuͤr sich sieht, bewegt sich in den Schraubenmuttern r, welche oben auf dem aͤußeren Cylinder unbeweglich befestigt

sind. So wie daher die Spindel umgedreht wird, wird sie durch den Bolzen o allmaͤhlich vor- oder

zuruͤkbewegt, wodurch die Stellung des inneren Cylinders eine jedem Grade der

Feinheit des Zeuges entsprechende Veraͤnderung erleiden wird.

Wenn der Bottich bis zum Scheitel des Cylinders empor mit ungesiebtem Zeuge

gefuͤllt, und die Treibrolle auf irgend eine Weise in Thaͤtigkeit

gesezt worden ist, so gelangt der Kolben durch die beschriebenen Vorrichtungen in

eine Hin- und Herbewegung, durch die zuerst in dem oberen Theile des

Cylinders uͤber dem Kolben und hierauf in dem unteren Theile unter dem Kolben ein theilweises

Vacuum erzeugt wird. So wie der Kolben emporsteigt, wird der Zeug durch das hiedurch

entstehende theilweise Vacuum aus dem Behaͤlter in den Cylinder gezogen; und

da durch den schmalen Raum, durch den der Zeug einzudringen vermag, nichts von den

Knoͤtchen, Kluͤmpchen und sonstigen Unreinigkeiten hindurchgelangen

kann, so werden alle diese Dinge außen an dem Siebe haͤngen bleiben. Da

hiedurch das Sieb in Kuͤrze solcher Maßen verlegt werden wuͤrde, daß

kein Zeug mehr durchdringen koͤnnte, so ist zur Entfernung und Beseitigung

dieser Substanzen folgende Vorkehrung getroffen. In den Roͤhren k und l sind, wie bereits

erwaͤhnt worden ist, Sperrhaͤhne und Ventile angebracht, denen eine

solche Regulirung und Adjustirung zu geben ist, daß nicht so viel Zeug durch die

Roͤhren gelangen kann, als in den Siebcylinder eingezogen wird. Die Folge

hievon ist, daß eine gewisse Quantitaͤt Zeug in dem Cylinder

zuruͤkbleibt, und daß diese dann, so wie der Kolben herabsteigt, durch die

Spalten des Siebes ausgetrieben wird, und mithin die an dessen Außenseite

angelagerten Stoffe zuruͤkdraͤngt, damit sie dann in Folge ihres

groͤßeren specifischen Gewichtes zu Boden fallen.

Tafeln