| Titel: | Verbesserungen an den Gasmessern, worauf sich Miles Berry, Patentagent im Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 19. März 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. LXV., S. 287 |

| Download: | XML |

LXV.

Verbesserungen an den Gasmessern, worauf sich

Miles Berry,

Patentagent im Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, in Folge einer von

einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 19.

Maͤrz 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Septbr. 1837, S.

321.

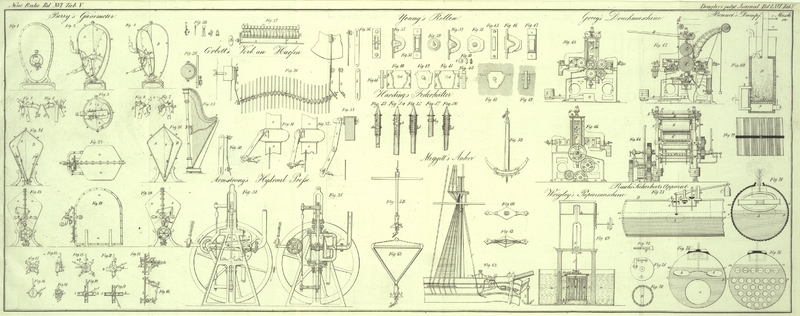

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Berry's verbesserte Gasmesser.

Die Erfindungen, auf welche obiges Patent genommen worden ist, betreffen einen neuen

Apparat, womit die Quantitaͤt Gas, die von der Hauptgasroͤhre her

durch ihn hindurch an den Brenner gestroͤmt ist, gemessen und registrirt

werden kann. Dieser Apparat gehoͤrt zu jener Art von Gasmessern, welche man

die trokenen (dry meters) zu nennen pflegt: d.h. zu

jenen, an denen weder Wasser, noch irgend eine andere Fluͤssigkeit angewendet

wird, um das Entweichen des Gases durch den Meßapparat zu hemmen oder zu

verzoͤgern, damit dasselbe durch seine Expansivkraft den Apparat in Bewegung

seze, wie dieß an den gewoͤhnlichen rotirenden Gasmessern der Fall ist.

Die bisher angegebenen trokenen Gasmesser scheiterten saͤmmtlich an der Reibung und an der

Complicirtheit ihres Baues. Dagegen gehoͤrt es zu einer der

vorzuͤglichsten Eigenthuͤmlichkeiten des neuen Apparates, daß er mit

der moͤglich geringsten Reibung arbeitet, und daß dem Durchgange des Gases

durch den Gasmesser folglich auch der moͤglich geringste Widerstand geboten

wird: so zwar, daß das Gas selbst bei sehr niedrigem Druke durch ihn

hindurchstroͤmt, obschon die durchgestroͤmte Quantitaͤt mit

großer Genauigkeit gemessen und registrirt wird.

Der neue Gasmesser besteht aus einem hohlen, vollkommen luftdichten, durch eine

bewegliche oder biegsame Scheidewand in zwei Faͤcher oder Kammern

abgetheilten Gehaͤuse; d.h. die Scheidewand ist mittelst eines biegsamen, um

ihre Raͤnder herum angebrachten Verbindungsmittels auf solche Weise an dem

Gehaͤuse befestigt, daß sie sich von einer Seite des Gehaͤuses zur

anderen bewegen kann, und dabei dennoch zwischen den beiden Kammern eine luftdichte

Scheidewand bildet. Eine dieser Kammern ist bestaͤndig der von der

Hauptgasroͤhre herfuͤhrenden Speisungsroͤhre offen; die andere

hingegen ist den Gasbrennern offen. Die schwingenden Bewegungen der Scheidewand

werden mittelst eines Sperrkegels und mittelst Sperrraͤdern, die mit einem

Raͤderwerke, Zifferblaͤttern und Zeigern, welche den an den

gewoͤhnlichen Gasmessern gebraͤuchlichen aͤhnlich sind,

registrirt, und so oft die Scheidewand das Ende ihrer Bewegung erreicht hat,

oͤffnet und schließt oder wechselt sie mittelst eines Hebels und einer Feder

augenbliklich die Oeffnungen oder Wege in dem Hahne, wodurch die Gasroͤhren

mit dem Gasmesser und Brenner in Verbindung stehen. Der Hahn selbst hat vier Wege

oder Canaͤle, von denen zwei von der Hauptgasroͤhre herfuͤhren,

waͤhrend die beiden anderen mit den beiden Kammern communiciren.

Da die Theile dieser verbesserten Gasmesser in Hinsicht auf Gestalt und Anordnung

verschiedene Modificationen zulassen, so sind in den beigegebenen Zeichnungen

zweierlei Formen abgebildet. An der einen befindet sich naͤmlich das Gehwerk

innerhalb, an der anderen hingegen außerhalb des Gehaͤuses.

In Fig. 1 sieht

man einen verbesserten Gasmesser von der Fronte, und zwar mit Beseitigung des

Zifferblattes mit seinen Zeigern, und auch mit Beseitigung eines Theiles des

Raͤderwerkes, damit man den Sperrkegel und das Sperrrad, welches zur

Fortpflanzung der Bewegung der elastischen Scheidewand an die registrirenden Zeiger

auf dem Zifferblatte dient, deutlich ersieht. Fig. 2 ist ein senkrechter

Durchschnitt durch den Gasmesser, an welchem man die Scheidewand am

aͤußersten Ende ihrer Bewegung und die Haͤhne, Federn und Hebel in

jener Stellung sieht, in der sie sich unmittelbar vor Umwandlung der Hahnwege

befinden. Fig.

3 ist ein horizontaler, und Fig. 4 ein senkrechter

Durchschnitt, in welchem die Scheidewand an dem entgegengesezten Ende ihrer Bewegung

zu ersehen ist. An saͤmmtlichen Figuren sind zur Bezeichnung derselben

Gegenstaͤnde einerlei Buchstaben beibehalten.

Das Gehaͤuse a, a, a ist durch die bewegliche

Scheidewand b, die sich in der Naͤhe des Bodens

des Gehaͤuses um ein Charnirgelenk c dreht, in

die beiden Kammern A und B

abgetheilt. Es hat hier eine eifoͤrmige Gestalt, und kann aus Gußeisen oder

irgend einem anderen Materiale verfertigt werden, und zwar in zwei Theilen, welche

man mit Randvorspruͤngen und Schrauben so mit einander verbindet, daß die

Scheidewand zwischen sie zu liegen kommt, wobei man, um das Gefuͤge luftdicht

zu machen, auch noch eine duͤnne Liederung aus Leder zwischen sie legen kann.

Die Roͤhre d fuͤhrt von der

Hauptgasroͤhre an den Gasmesser, die Roͤhre e von lezterem an den Brenner. f ist der

Vierweghahn, um dessen Zapfenende die Feder g, welche

die Veraͤnderungen der Wege des Hahnes bewirkt, gewunden ist. An dem anderen

Ende des Zapfens des Hahnes sind die beiden Hebel h und

i befestigt; und an der Scheidewand ist ein Arm k angebracht, auf dessen untere Seite der Hebel i und auf dessen obere Seite der Hebel h wirkt. An der Scheidewand befindet sich aber auch noch

ein zweiter Arm l, an dessen Ende ein Zapfen angebracht

ist, der sich in einem von dem doppelten Ende der Spiralfeder g gebildeten Fenster bewegt. Einen dritten kurzen Arm bemerkt man an der

Scheidewand bei m, und dieser pflanzt die Bewegungen

dieser lezteren durch den Sperrkegel oder Hebel n an das

Sperrrad o fort, welches mittelst eines

Raͤderwerkes die weitere Fortpflanzung an das Zifferblatt und an die Zeiger

bedingt. p und q sind zwei

in die beiden Kammern A und B sich oͤffnende Roͤhren, durch die das Gas aus den Kammern

an die Brenner entweicht.

Fig. 9 und

10 sind

Durchschnitte durch den Vierweghahn; in ersterer sieht man diese Wege in der

Stellung, welche sie haben, wenn sich der Apparat in dem in Fig. 2 abgebildeten

Zustande befindet: d.h. wenn der zum Entweichen des Gases aus der Kammer B in den Brenner dienende Canal geoͤffnet ist.

Dieses Entweichen geschieht in der Richtung des Pfeiles aus dem Ende der

Roͤhre p durch den Zapfen des Hahnes f und durch die Roͤhre e an den Brenner. Waͤhrend das in der Kammer B befindliche Gas verzehrt wird, wird die Kammer A von der Hauptgasroͤhre her durch die Roͤhre d und den Hahn gefuͤllt, und zwar indem das Gas

in der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung bei der Oeffnung q in die Kammer eintritt. Da die Expansivkraft des Gases

solcher Maßen uͤber die ganze Oberflaͤche der beweglichen Scheidewand

ausgebreitet ist, so wird die Scheidewand hiedurch von einer Seite der Kammer gegen

die andere bewegt werden, so daß sie mit den Hebeln, Federn und Armen in die aus

Fig. 2 zu

ersehende Stellung kommt, in welcher der gebogene Arm des Hebels h auf die untere Oberflaͤche des Armes k druͤkt. Zu gleicher Zeit bewegt sich der an dem

Ende des Armes l befindliche Zapfen in dem an dem Ende

der Feder g angebrachten Fenster, wodurch die Feder in

einem geringen Grade abgewunden wird, waͤhrend jedoch das Umdrehen des

Hahnzapfens durch die Feder dadurch verhuͤtet wird, daß das gebogene Ende des

Hebels h gegen die untere Flaͤche des Armes k druͤkt. So wie aber das gebogene Ende des

Hebels h an dem Ende des Armes k voruͤbergegangen ist, kann sich die Feder wieder aufrollen, wo

dann durch deren Spannung der Zapfen des Hahnes augenbliklich in jene Stellung

versezt wird, die man in Fig. 5 und 6 von der Seite und in

Fig. 10

im Durchschnitte sieht. Die Folge hievon ist, daß die Communication mit der Kammer

B augenbliklich abgebrochen, jene mit der

Hauptgasroͤhre hingegen hergestellt wird; und da zugleich die Communication

zwischen der Kammer A und dem Brenner hergestellt wird,

so wird das Gas sogleich aus der Kammer A durch die

Oeffnung q, durch den Hahn f

und durch die Roͤhre e in den Brenner zu

entweichen beginnen. Wenn dann eine gehoͤrige Quantitaͤt Gas verzehrt

worden ist, so wird der von der Hauptgasroͤhre her Statt findende Druk die

bewegliche Scheidewand in die aus Fig. 4 zu ersehende

Stellung versezen, waͤhrend der an dem Arme l

befindliche Zapfen die Feder etwas weniges anspannt, so daß als Folge hievon das

gebogene Ende des Hebels i auf den oberen Theil des

Armes k zu liegen kommt, wie man dieß aus Fig. 4 ersieht.

Und so bald das gebogene Ende des Hebels i an dem Ende

des Armes k voruͤbergegangen, wird die Feder den

Hahn wieder in seine fruͤhere, aus Fig. 7, 8 und 9 zu ersehende Stellung

zuruͤkfuͤhren, u.s.f. Hieraus erhellt, daß die Laͤnge des Armes

k oder die Laͤnge der Streke, uͤber

welche sich die Enden der Hebel h und i an dessen oberen und unteren Seite bewegen, den

Spielraum der beweglichen Scheidewand bedingen, und daß die zwischen den beiden

aͤußersten Graͤnzen der Bewegung dieser lezteren verzehrte

Quantitaͤt Gas die von den Zeigern und dem Zifferblatte gemessene und

registrirte Quantitaͤt seyn wird, indem der Hebel m und der Sperrkegel n das Sperrrad

waͤhrend zweier Schwingungen der Scheidewand nur um einen Zahn bewegen. Es

erhellt ferner, daß der Spielraum der beweglichen Scheidewand einer solchen

Adjustirung faͤhig ist, daß er genau immer die gewuͤnschte

Quantitaͤt Gas registrirt. Ebenso augenscheinlich ist, daß Gas von jedem

Druke rasch durch den

Gasmesser stroͤmen wird, indem das Gas nur durch den Hahn allein entweichen

kann; und daß alles Gas, welches durch ihn stroͤmt, auch gemessen werden muß.

r ist ein kleines Schaͤlchen oder ein

Behaͤlter, der luftdicht auf das aus dem Gehaͤuse hinausragende Ende

der Roͤhre p geschraubt ist, und der zur Aufnahme

aller aus der Hauptgasroͤhre entweichenden sauren oder fremdartigen Theilchen

bestimmt ist. Er kann daher auch von Zeit zu Zeit abgenommen und ausgeleert

werden.

In den Fig. 19

bis 24 sieht

man einen verbesserten Gasmesser, der sich von dem eben beschriebenen durch seine

Gestalt unterscheidet, und an dem die zum Registriren der verbrannten Gasmenge und

zum Umwechseln der Gaswege des Hahnes bestimmten Vorrichtungen außer dem

Gehaͤuse angebracht sind. Es sind uͤbrigens bei diesen Figuren die zur

Bezeichnung der gleichgebliebenen Theile gewaͤhlten Buchstaben beibehalten

worden. Fig.

19 zeigt diese Art von Gasmesser in einem seitlichen Aufrisse. Fig. 20 stellt

sein vorderes Ende dar; Fig. 21 ist ein

senkrechter Durchschnitt; und Fig. 22 ein Grundriß. Die

arbeitenden Theile befinden sich in denselben Stellungen, wie an Fig. 2 und 3. Die bewegliche

Scheidewand b dreht sich in dem Gehaͤuse a um ein Angelgewinde c,

dessen Dorn an der Scheidewand befestigt ist. Das eine Ende dieses Dornes bewegt

sich an der inneren Seite des hinteren Endes des Gehaͤuses in einem kleinen

Zapfenlager; das andere Ende hingegen ragt durch eine kleine, an dem vorderen

Gehaͤusende befindliche Stopfbuͤchse hindurch, und ist an seinem

aͤußersten Ende mit einem Sperrkegel m versehen,

der die Bewegung der beweglichen Scheidewand an das Sperrrad o und an die Zeiger fortpflanzt. Die Roͤhre d fuͤhrt von der Hauptgasroͤhre her; die Roͤhre e fuͤhrt an den Brenner. Die Roͤhre p fuͤhrt zu der Kammer B und von ihr weg; und q ist eine

aͤhnliche, der Kammer B angehoͤrige

Roͤhre. f ist der Vierweghahn. Hier an diesem

Gasmesser ist an dem Ende des Hahnzapfens nur ein einziger Hebel h befestigt; auch hat die Feder g eine gerade Gestalt. l ist ein langer Hebel,

der an dem Ende der Spindel oder des Dornes c der

Scheidewand befestigt ist, und der sich nach Aufwaͤrts zwischen die beiden

Roͤhren p und q

erstrekt; sein oberes Ende steht durch eine kleine Kette s mit dem Ende der Feder g in Verbindung. So

wie sich die Scheidewand in Folge der Expansivkraft des Gases von einer Seite zur

anderen bewegt, wird der Hebel l mittelst der Kette s und der Feder g den Hebel

h abwechselnd mit den an den kurzen Armen des Hebels

l befindlichen Zapfen t

und u in Beruͤhrung bringen, wie dieß aus Fig. 20 und

21

erhellt.

In Fig. 20

sieht man den Hebel h und die Feder in jener Stellung, welche sie haben, kurz

bevor die Scheidewand an dem Ende ihrer Bewegung anlangt. Ist dieser Zeitpunkt

eingetreten, so gleitet das Ende des Hebels h von dem

Zapfen t ab, und die Feder wird frei. Hiedurch wird der

Hebel alsogleich in die Stellung gebracht, die in Fig. 20 durch Punkte

angedeutet ist, wo dann die Hahnwege veraͤndert und die Communication

zwischen den Kammern und Gasroͤhren umgekehrt wird, so daß die bewegliche

Scheidewand nunmehr durch die Expansivkraft des Gases veranlaßt wird, in die aus

Fig. 23

und 24

ersichtliche Stellung zuruͤkzukehren.

Fig. 23 ist

ein Endaufriß, in welchem man die Theile in einer Fig. 20 entgegengesezten

Stellung sieht. Fig. 24 ist ein Durchschnitt. Wenn naͤmlich das Ende des Hebels

h von dem Zapfen u

abgegleitet ist, so treibt die Feder den Hebel in jene Stellung, welche man in Fig. 23 durch

Punkte angedeutet sieht, und in welcher der Hebel durch die Kraft des Gases in die

in Fig. 20 zu

ersehende Stellung getrieben wird, u.s.f. Die kleinen Roͤhren v, v erstreken sich mit den an ihren Enden befindlichen

Zapfen durch das Gehaͤuse hindurch, und sind zu demselben Zweke bestimmt, wie

die in Fig. 1,

2, 3 und 4 abgebildeten

Schalchen oder Behaͤlter.

Die an dem verbesserten Gasmesser anzuwendenden Haͤhne oder Ventile

koͤnnen von verschiedener Art seyn; es sollen hier nur einige von denen

abgebildet werden, deren man sich mit Vortheil bedienen kann. Fig. 11 ist ein

Durchschnitt durch einen Hahn von der in Fig. 9 und 10 abgebildeten Art; doch

ist dessen Einrichtung eine einfachere, indem durch den Zapfen f nur eine Scheidewand laͤuft, welche die beiden

Wege oder Muͤndungen bildet.

In Fig. 12,

13, 14, 15 und 16 sieht man

eine andere Art von Hahn, der aus einem Rohre mit vier Wegen oder Kammern, und aus

einem Dekel, welcher durch eine Scheidewand in zwei Kammern getheilt ist, besteht.

An dem Rohre f befinden sich wie an den fruͤheren

Figuren die vier Wege d, e, p, q. Der Dekel w paßt luftdicht auf das Rohr, und wird durch die

Schraube x, die man in Fig. 12, 13 und 14 sieht, und um die sich

der Dekel wie um seine Achse dreht, auf demselben festgehalten. h, i sind die Hebel und g

ist die an dem Dekel befestigte Feder, wodurch der Dekel um den vierten Theil eines

Umganges umgedreht wird, so oft die bewegliche Scheidewand das Ende ihrer Bewegung

erreicht hat, und wodurch die Gascanaͤle, welche in den Gasmesser und aus

demselben fuͤhren, abwechselnd umgeaͤndert werden, wie dieß aus den

fruͤher gegebenen Beschreibungen erhellt. Fig. 12 gibt eine

Frontansicht des Hahnes oder Ventiles. Fig. 13 ist eine

seitliche Ansicht; Fig. 14 ist ein Durchschnitt durch das Ventil. Fig. 15 ist ein

Durchschnitt durch das

Rohr des Hahnes, woraus die verschiedenen Wege oder Canaͤle zu erkennen sind.

Fig. 16

gibt eine Ansicht des Dekels fuͤr sich allein.

In Fig. 17 und

18 sieht

man eine andere Art von Ventil, welches gleichfalls an dem verbesserten Gasmesser

angebracht werden kann. Es besteht aus zwei Roͤhen mit Tfoͤrmigen Enden, von denen die eine das Gas in den Gasmesser

eintreten laͤßt, waͤhrend die andere das Gas in den Brenner leitet.

Das eine Ende einer jeden dieser beiden Roͤhren tritt in die Kammer A das andere hingegen in die Kammer B; und an jeder der Muͤndungen der Roͤhren

befinden sich Ventile, welche durch die Bewegung der Scheidewand mittelst Hebel und

Federn von der beschriebenen Art in Thaͤtigkeit gesezt werden, und die also

den in den Gasmesser und aus demselben fuͤhrenden Weg oͤffnen und

schließen. Fig.

17 ist ein Grundriß der Roͤhren und Ventile, in welchem sowohl die

aus der Hauptgasroͤhre in die Kammer B, als auch

von der Kammer A zum Brenner fuͤhrenden Wege als

geoͤffnet dargestellt sind. In Fig. 18 ist eine

seitliche Ansicht derselben Theile gegeben. Die Roͤhre d fuͤhrt von der Hauptgasroͤhre her; die Roͤhre e fuͤhrt an den Brenner. b, b ist die bewegliche Scheidewand; p der

Weg, durch den das Gas in die Kammer B gelangt; q der Weg, durch den es aus der Kammer A in den Brenner entweicht; p* die Einmuͤndung der Hauptgasroͤhre in die Kammer A, und q* die

Muͤndung, durch die das Gas aus der Kammer B in

den Brenner entweicht. Alle diese Muͤndungen oder Roͤhrenenden werden

abwechselnd durch Ventile verschlossen, welche durch Staͤbe, die durch die

Roͤhren gehen, und die sich innerhalb der Roͤhren in kleinen Anwellen

bewegen, mit einander verbunden sind. Den Enden der Roͤhren gegenuͤber

befindet sich die kleine Spindel l, die an ihren Enden

mit Zapfen umlauft; und die in der Nabe ihres unteren Endes mit einem

Querstuͤke x versehen ist, dessen Enden mit den

Ventilen in Verbindung stehen, und welches folglich jede Bewegung, die ihm durch die

Spindel mitgetheilt wird, an die Ventile fortpflanzt. An derselben Spindel sind auch

die Feder g und die beiden Hebel h und i aufgezogen; leztere werden durch die

von der beweglichen Scheidewand k. und q* auslaufenden Arme in Bewegung gesezt. Die Hebel, Arme

und Federn wirken auf die bei Fig. 1, 2, 3 und 4 beschriebene Weise und

drehen die Spindel 1 um einen Theil eines Umganges zuruͤk oder

vorwaͤrts, so oft die bewegliche Scheidewand das eine Ende ihrer Bahn

erreicht hat. Die Bewegung wird dann durch die Querarme weiter an die Ventile

fortgepflanzt, und diese werden hiedurch veranlaßt die Enden der Roͤhren

abwechselnd zu eroͤffnen und zu verschließen.

Schließlich kommt zu bemerken, daß die Gehaͤuse der hier beschriebenen

Gasmesser aus Kupfer, Messing, Eisen oder anderen Metallen gegossen oder

gehaͤmmert, aus Thon verfertigt, oder auch aus irgend einem anderen

luftdichten Materiale erzeugt werden koͤnnen; und daß man die Scheidewand aus

Holz, Blech, Messing oder einem anderen Metalle und deren elastischen Theil aus

Rindsblase, Leder, Pergament, Kautschuk oder irgend einem luftdichten Zeuge

verfertigen kann. Der ganze Apparat arbeitet nicht nur in der senkrechten Stellung,

in der er hier abgebildet wurde, sondern man kann ihm auch eine horizontale oder

irgend eine beliebige Stellung geben. Endlich kann man die Haͤhne aus Messing

oder einem anderen Metalle und deren Zapfen aus Metall oder aus Glas

verfertigen.

Tafeln