| Titel: | Kehlmann's Maschine zur Verfertigung der Drahtstifte für Klaviermacher. |

| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. LXXXVII., S. 411 |

| Download: | XML |

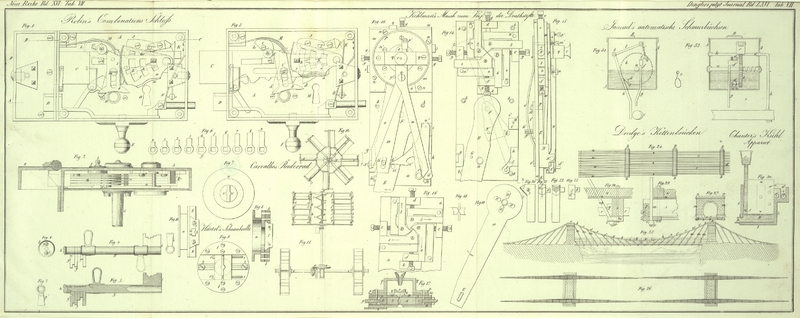

LXXXVII.

Kehlmann's Maschine zur

Verfertigung der Drahtstifte fuͤr Klaviermacher.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Kehlmann's Maschine etc. fuͤr Klaviermacher.

Vorliegende Maschine ist der Direction des Gewerbevereins in Hannover von dem

Instrumentenmacher Hrn. Kehlmann in Badbergen mitgetheilt worden, der ein hoͤlzernes

Modell derselben einsandte. Nach diesem hat Hr. Mechaniker Klindworth in Hannover fuͤr die

Werkzeugsammlung der hoͤheren Gewerbsschule in Hannover ein Exemplar

verfertigt, welches sich als sehr zwekmaͤßig bewaͤhrt hat. Nur wird es

der Festigkeit wegen gut seyn, einige Theile etwas staͤrker zu machen, als

sie in der Zeichnung nach dem Modelle dargestellt sind. – Hr. Kehlmann hat die Maschine nach

eigenem Entwurfe ausgefuͤhrt und mit dem besten Erfolge angewendet. Es war

ihm dabei nicht unbekannt, daß schon seit laͤngerer Zeit, namentlich in Wien,

Stifte mit vierekigen gepreßten Spizen verfertigt werden; allein uͤber die

Einrichtung und Leistung der dazu angewendeten Maschinen war ihm nichts bekannt

geworden. Vor 7–8 Jahren ersann und modellirte Hr. K. (damals in

Muͤnster) eine Maschine zu demselben Zweke, jedoch mit ganz anderem

Mechanismus; ob dieselbe jemals ausgefuͤhrt wurde, ist unbekannt. Die

Redaction kann hinzufuͤgen, daß eine Maschine zum Pressen der Drahtstifte

auch von dem Instrumentenmacher Pfeiffer in

Groß-Glogau erfunden worden ist, welche man in den Verhandlungen des Berliner Gewerbevereins (Jahrg. 1834, S. 50) beschrieben

und abgebildet findet, die aber der des Hrn. Kehlmann (troz einiger Aehnlichkeit, die sie

damit hat) in mehreren Hinsichten nachsteht.

Um die Einrichtung und Wirkung dieser kleinen Maschine leicht zu begreifen, muß man

auf folgende Betrachtungen zuruͤkgehen: Wenn ein Draht mit einer

gewoͤhnlichen Kneipzange abgekneipt wird, so sind die dadurch entstehenden

Querschnittsflaͤchen nur in so fern eben, als die

Zuschaͤrfungsflaͤche der Zange so ist. Da nun bekanntlich die meisten

Kneipzangen an der Schneide aͤußerlich flach, dagegen von der inneren oder

unteren Seite her schraͤg sind, so faͤllt auch nur eine der

Schnittflaͤchen ziemlich eben, die andere aber in Gestalt einer

stumpfwinkeligen, zweiseitig abgedachten Kante aus. Wuͤrde man eine Zange

gebrauchen, deren Schneiden von beiden Seiten gleichmaͤßig schraͤg

waͤren, so koͤnnte man es dahin bringen, beide Schnittflaͤchen

in der schon erwaͤhnten kantigen Form zu erhalten. Je stumpfer die

schneidenden Winkel der Zange sind, desto spizer wird der Winkel an jenen kantigen

Enden, welche durch das Abkneipen des Drahtes entstehen. Denkt man sich ferner eine

Vorrichtung, welche an vier Seiten des Drahtes zugleich

einschneidet, wie eine Kneipzange nur an zwei Seiten, so ist ganz klar, daß durch

den Schnitt zwei vierseitig zugespizte Enden entstehen

muͤssen, welche desto schlankere und schaͤrfere Spizen darbieten, je

stumpfwinkeliger die einschneidenden Kanten des Werkzeuges sind, was am Ende so weit

gehen kann, daß diese Kanten den Draht eigentlich nur abdruͤken, statt

wirklich zu schneiden. Hierauf gruͤndet sich die Construction der

Vorrichtung, von welcher hier die Rede ist, und die auf Tafel VII in mehreren Ansichten (nach einem auf die Haͤlfte

verjuͤngten Maaßstabe) abgebildet ist. Fig. 13 zeigt den

Grundriß oder die Ansicht von Oben; Fig. 14 ebenfalls den

Grundriß, jedoch nach Entfernung der obersten Bestandtheile, damit das Innere

sichtbar wird; Fig.

15 die Seitenansicht; Fig. 16 eine theilweise

Wiederholung von Fig. 14, nur mit etwas veraͤnderter Stellung einiger

Bestandtheile; Fig.

17 einen Querschnitt.

Die Grundlage der Maschine ist eine laͤnglich vierekige Eisenplatte a, welche mittelst der sechs Loͤcher b auf der Oberseite eines starken hoͤlzernen, mit

einer Schieblade versehenen Kastens befestigt wird, damit die verfertigten Stifte in

die Schieblade hinabfallen koͤnnen. Zunaͤchst sind auf der Platte

sieben eiserne Kloͤzchen c, d, e, f, g, h, i

festgenietet und in desselben zwei Loͤcher, ein laͤngliches, k, und ein rundes, l (Fig. 17),

angebracht. Ueber den vier Kloͤzchen c, d, e, f

liegt eine kleinere, mit a parallele Platte in, welche

durch vier Schrauben, n, befestigt ist. Leztere gehen

mit ihrem glatten, kein Gewinde enthaltenden Theile durch Loͤcher n' (Fig. 14) in den vier Eisenstuͤken o, so daß diesen die Schrauben als Drehungspunkte

dienen. Auf der Platte m ist durch drei Schrauben ein

flacher Ring p und auf diesem durch zwei Schrauben ein

Buͤgel q angebracht. Durch den in q eingeschraubten Trichter r

wird ein Draht von Oben her eingeschoben, den man so weit hinuntergleiten

laͤßt, daß er durch das Loch l mit dem Schieber

s in Beruͤhrung kommt, und durch denselben

weiter zu gehen verhindert wird. Als unter der Platte a

liegend, ist der Schieber s in Fig. 13 groͤßten

Theils gar nicht, in Fig. 14 nur durch

Punktirung angegeben; dagegen bemerkt man ihn in Fig. 15 und 17. Er besteht

aus einem Streifen Stahlblech, der bei s' um eine von

Unten in a eindringende Schraube sich drehen kann. Seine

Wirkung wird noch spaͤter sich ergeben. Zwischen dem Ringe p und dem Buͤgel q

befindet sich, auf der Oberflaͤche des ersteren liegend, eine kleine Schere

t, deren Blaͤtter nach Art der Kneipzangen

wirken, indem die Schneiden auf einander treffen und nicht neben einander

vorbeigehen (s. Fig. 17). Die Schraube u, welche das Gewinde

der Schere bildet, ist außer aller Verbindung mit dem unter ihr befindlichen Ringe

p, auf welchen uͤberhaupt die Schere nur lose

hingelegt ist. Leztere stuͤzt sich dagegen, wenn sie geschlossen wird, an

einen auf p stehenden Stift y. Von den zwei Armen v, w der Schere ist v durch die Schraube x an

dem Kloͤzchen g befestigt, w dagegen ist frei beweglich, und endigt in eine schraͤge

Flaͤche.

Die bisher erkaͤrten Theile dienen zum Abmessen und Abschneiden des Drahtes,

wobei die senkrechte Entfernung zwischen der Schere t

und dem Schieber s die Laͤnge des abgeschnittenen

Stuͤkes festsezt. Ein solches Stuͤk lifert zwei Stifte, indem es in

der Mitte seiner Laͤnge durch vier staͤhlerne Baken eingeklemmt und

abgepreßt wird; wobei die Gestalt der Baken mit sich bringt, daß die abgepreßten

Enden die Gestalt vierseitiger, einander zugekehrter Spizen erhalten. Um Stifte von

groͤßerer Laͤnge zu verfertigen, muß man gleichzeitig die Schere t von dem Ringe p erheben,

und unten den Schieber s von der Flaͤche der

Platte a entfernen, damit die gleich naͤher zu

beschreibenden Preßbaken stets in der Mitte zwischen t

und s bleiben, und die zwei aus einem Drahtstuͤke

gebildeten Stifte gleiche Laͤnge erhalten. Zu diesem Behufe geht durch das

eine etwas verlaͤngerte Blatt der Schere eine Schraube p' (Fig.

13, 15), welche sich auf die Oberflaͤche des Ringes p stuͤzt, folglich, wenn sie eingeschraubt wird,

die Schere erhebt. Und eine zweite Schraube m' reicht

durch p, m und a (mit dem

Muttergewinde in a) bis auf den Schieber s hinab, der vermoͤge seiner Elasticitaͤt

nachgibt, wenn die Schraube auf ihn druͤkt. Das Loch fuͤr leztere ist

in Fig. 14

bei o'

angegeben, wo man

zugleich bemerkt, wie das Stuͤk o ausgeschnitten

ist, um der Schraube nicht im Wege zu seyn.

Die Preßbaken sind von gehaͤrtetem Stahle, und liegen in dem Raume zwischen

den Platten m und a,

unmittelbar auf der lezteren. Man sieht sie in Fig. 14 mit 1, 2, 3, 4

bezeichnet; genauer erkennt man ihre Gestalt aus den verschiedenen Ansichten in Fig. 20, 21, 22 und 23. Hier ist

Fig. 20

die Ansicht von Oben; Fig. 21 die

Seitenansicht; Fig.

22 eine Wiederholung von Fig. 21, wo jedoch die

Spize 6 nach der Linie z, z weggeschnitten erscheint;

Fig. 23

die Ansicht von dem Ende 5 aus. Von den beiden Flaͤchen, welche in dem Winkel

bei 6 zusammenlaufen, ist die eine, mit 6, 7 bezeichnete von Oben und von Unten her

dergestalt abgeschraͤgt, daß auf ihr, in der Mitte der Dike, eine

stumpfwinkelige Kante oder Rippe entsteht, welche in Fig. 21 durch die Linie

6,7 und in Fig.

20 durch die doppelte Linie bezeichnet wird. Befinden sich alle vier Baken

in der Lage, welche Fig. 16 angibt, so lassen sie zwischen sich eine kleine quadratische

Oeffnung, welche in der Mitte ihrer senkrechten Hoͤhe am kleinsten ist und

sich gleichmaͤßig nach Oben und nach Unten wie ein vierseitiger Trichter

erweitert. Diese Gestalt der Oeffnung ist die nothwendige Folge von der vorhin

erklaͤrten Beschaffenheit der Flaͤchen 6,7 an den Baken; denn es sind

eben Theile jener doppelt abgedachten Flaͤchen, welche die Oeffnung

begraͤnzen. Damit aber die Baken in den Eken der Oeffnung einander

voͤllig genau beruͤhren koͤnnen, ist die Flaͤche 5, 6

eines jeden nach einem stumpfen Winkel vertieft ausgearbeitet (s. die Linie 5, 6 in

Fig. 21

und Fig. 23,

sowie die punktirte Linie in Fig. 20), so daß die

Rippe 6, 7 des benachbarten Bakens in jener Vertiefung stets Plaz findet, auch wenn

die Stellung der Baken sich veraͤndert. Jeder Baken kann sich zwischen einem

der Kloͤzchen c, d, e, f und einem der schon

erwaͤhnten Stuͤke o aus- und

einschieben; die durch die Kloͤzchen gehenden Schrauben 9 druͤken

mittelst o auf die Baken, so daß leztere in die

genaueste Beruͤhrung mit einander gesezt werden koͤnnen.

Wird bei der Stellung, welche Fig. 16 anzeigt, ein

Draht in die Oeffnung zwischen den Baken gestekt, und bewegen sich dann alle vier

Baken gleichzeitig in der Richtung der Pfeile, so verkleinert sich die Oeffnung mit

Beibehaltung ihrer quadratischen Form, folglich wird der Draht von vier Seiten durch

die Kante oder Rippen 6, 7 (Fig. 20–23)

eingedruͤkt und endlich abgequetscht, wodurch er sich in zwei zugespizte

Theile trennt, von welchen der obere die Spize abwaͤrts, der untere die

seinige aufwaͤrts kehrt (s. Fig. 18). Fig. 14 zeigt die Baken

in der Lage, wo die Oeffnung zwischen ihnen ganz verschwunden ist, was

natuͤrlich nicht der Fall seyn kann, so lange ein Draht darin stekt. Um die eben

erklaͤrte Wirkung von Neuem auf einen anderen Draht auszuuͤben,

muͤssen die Baken vorlaͤufig wieder in die Lage der Fig. 16 gebracht

werden.

Das Mittel zur Bewegung der Baken ist ein eiserner Hebel 10 (Fig. 19), der zur

Unterscheidung der Preßarm genannt werden soll. Er liegt in gleicher Flaͤche

mit der Platte m, in einem passenden Ausschnitte dieser

lezteren, und fuͤllt den Raum aus, welcher der Hoͤhe nach zwischen dem

Ringe p und den Preßbaken gelassen ist. Sein Ende ist

scheibenfoͤrmig, und enthaͤlt, außer einer runden (zum Durchgange des

Drahtes bestimmten) Oeffnung in der Mitte, vier etwas laͤngliche

Loͤcher 11, welche auf die mit 8 bezeichneten Stifte der Baken paffen. Stellt

man sich vor, daß sich Fig. 19 in eben genannter

Weise auf Fig.

20 gelegt, und daß dann der Preßarm 10 in der Richtung des Pfeiles (Fig. 19)

geschoben werde, so muß hiedurch eine Bewegung der Baken entstehen, deren Richtung

in Fig. 16

durch die Pfeile angegeben ist. Eine entgegengesezte Bewegung des Preßarmes hat auch

eine entgegengesezte der Baken zur Folge. Aber diese beiden Bewegungen

muͤssen in den erforderlichen Zusammenhang mit dem Oeffnen und Schließen der

Schere gebracht werden. Dieß erreicht man durch einen Mechanismus von Hebeln, der

hauptsaͤchlich aus Fig. 13 deutlich

wird.

Auf dem Kloͤzchen i ist der Drehungspunkt a' einer eisernen Platte a', b',

c', d', welche mit ihrem Stifte bei d' gegen

die Abschraͤgung am Ende des Scherenarmes w

wirkt. Ferner dreht sich auf dem Kloͤzchen h um

die Schraube e' der kleine Hebel e', f', welcher von der inneren Seite sich an den Arm w der Schere lehnt. F ist

der Drehungspunkt eines langen eisernen Hebels E,

welcher des Raumes wegen in der Zeichnung abgebrochen erscheint, im Ganzen aber eine

Laͤnge von 22'' hat, einschließlich des

hoͤlzernen Heftes, welches sich daran befindet. Eine Schraube, welche durch

das laͤngliche Loch G des Preßarmes in den Hebel

E (bei G', Fig. 14) geht,

verbindet diese beiden Theile mit einander. Unweit davon steht auf E ein diker Stift 13, von welchem in der oberen

Haͤlfte ein Theil mondviertelartig weggefeilt ist. Endlich haͤngt mit

dem Haupthebel E eine unter der Platte a liegende Vorrichtung zusammen, welche in Fig. 15 und

(punktirt) in Fig.

14 zu bemerken ist. Dieselbe besteht aus einer kleinen Platte i', welche auf der Achse F

des Hebels mittelst der Schraubenmutter 12 befestigt ist, und mit ihren zwei Stiften

g', h' den schon fruͤher beschriebenen

Schieber s, s' umfaßt. Der Hebel E und diese Platte i' machen alle ihre

Bewegungen gemeinschaftlich. – Fig. 13 stellt alle

Theile des Mechanismus in dem Zustande vor, worin sie sich in dem Augenblike

befinden, nachdem ein

Paar Stifte fertig geworden sind. Zunaͤchst muß nun der Haupthebel E in der Richtung des Pfeils, also von g gegen h hin, bewegt

werden. Dadurch oͤffnen sich (wie oben schon erklaͤrt wurde) die

Preßbaken und nehmen die Stellung von Fig. 16 an, weil der

Preßarm 10 vermoͤge der Verbindung bei G

mitgezogen wird: so ist den beiden eben verfertigten Drahtstiften gestattet, in den

Kasten der Maschine hinabzufallen. Ferner stoͤßt der Stift 13 an den kleinen

Hebel e', f', und bewegt mittelst desselben den Arm w so, daß die Schere sich oͤffnet. Indem w den Stift d' vor sich

hertreibt, wird auch die Platte, worauf lezterer steht, dergestalt um den Punkt a' gedreht, daß ihr Haken c'

sich links vor den Stift 13 legt. Endlich nimmt der Stift g' der Platte i' den Schieber s mit sich, und stellt ihn so, daß durch denselben die

Oeffnung l der Platte a

(Fig. 15)

verschlossen wird.

Jezt wird ein Draht von Oben durch den Trichter r, durch

die geoͤffnete Schere t, so wie durch die

Oeffnung des Preßarmes 10, der Preßbaken 1, 2, 3, 4 und der Platte a (vergl. Fig. 15) eingeschoben,

bis er auf den Schieber s stoͤßt, und folglich

nicht weiter gehen kann.

Wenn hierauf der Haupthebel E wieder zuruͤk in die

Lage gebracht wird, welche er in Fig. 13 hat, so macht

sich zuerst der Stift 13 mit seinem abgefeilten Theile von dem Haken c' los, und noͤthigt dabei den Stift d', durch seine Wirkung auf den Arm w die Schere zu schließen, welche also den Draht

abschneidet. Die Preßbaken naͤhern sich einander und zertheilen das zwischen

ihnen befindliche Drahtstuͤk in zwei zugespizte Stifte. Der Stift h' entferne den Schieber s

von dem Loche l der Platte a, damit die beiden fertigen Drahtstifte bei der Wiederoͤffnung der

Preßbaken ungehindert in die Schieblade fallen koͤnnen.

Die Bewegung des Hebels E wird ohne Anstrengung mit einer

Hand bewirkt; die andere Hand gebraucht man, um den Draht nachzuschieben. Man kann

neben der Maschine eine Stange mit daran befindlichen Ringen senkrecht anbringen, um

in lezteren einen Vorrath von geraden, in bequemer Laͤnge zugeschnittenen

Eisen- oder Messingdrahten aufzustellen. Einer dieser Draͤhte wird

dann durch den Trichter zwischen die Schere und die Preßbaken gestellt und im

erforderlichen Maaße mit gelindem Druke nachgefuͤhrt. Da der Hebel leicht 40

bis 45 Bewegungen in einer Minute machen kann, so lassen sich ohne besondere

Anstrengung und Uebung der arbeitenden Person, in einer Stunde 5000 Stifte

verfertigen; wenn man fuͤr kurze Zeit eine groͤßere Anstrengung nicht

scheut, so kann die Zahl selbst auf 7200 gesteigert werden, was in jeder Secunde

eine Bewegung des Hebels

(hin und zuruͤk) erfordert. Faͤnde man fuͤr lange anhaltenden

Gebrauch die Bewegung unmittelbar mit der Hand nicht bequem genug, so koͤnnte

sehr leicht der Haupthebel durch eine Zugstange an einen Krummzapfen

eingehaͤngt werden, dessen Achse mit Kurbel und Schwungrad zum Drehen

eingerichtet waͤre.

Nicht nur die Stegstifte fuͤr Klavier-Instrumentenmacher, sondern auch

Drahtstifte zu anderem Gebrauche koͤnnen auf der beschriebenen Maschine

verfertigt werden. Sie fallen sehr regelmaͤßig aus. Die gepreßten Spizen sind

schoͤner und schaͤrfer, als man sie auf irgend eine andere Weise

erzeugen kann; zugleich besizen sie eine groͤßere Haͤrte als gefeilte

oder geschliffene Spizen, weil das Metall durch den Druk der Preßbaken stark

verdichtet wird.Seit einiger Zeit kommen aus den Fabriken im Bergischen die

gewoͤhnlichen kleinen Drahtnaͤgel ebenfalls mit gepreßten

Spizen in den Handel.

(Mittheil. des Hannoͤver'schen Gewerbevereins, Nr. 12 und 13.)

Tafeln