| Titel: | Verbesserte Maschine zur Fortpflanzung der Triebkraft zu mechanischen Zweken, worauf sich John Ericsson, Civilingenieur von Liverpool in der Grafschaft Lancaster, am 9. Febr. 1832 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Verbesserte Maschine zur Fortpflanzung der

Triebkraft zu mechanischen Zweken, worauf sich John Ericsson, Civilingenieur von Liverpool in

der Grafschaft Lancaster, am 9. Febr. 1832 ein

Patent ertheilen ließ.Wir theilen dieses Patent einzig und allein der Vollstaͤndigkeit der

Literatur wegen mit und verweisen hinsichtlich seines Werthes auf Russell's schaͤzbare Abhandlung uͤber

die rotirenden Dampfmaschinen im vorhergehenden Bande des polytechn. Journals S.

332.A. d. R.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Februar

1838, S. 290.

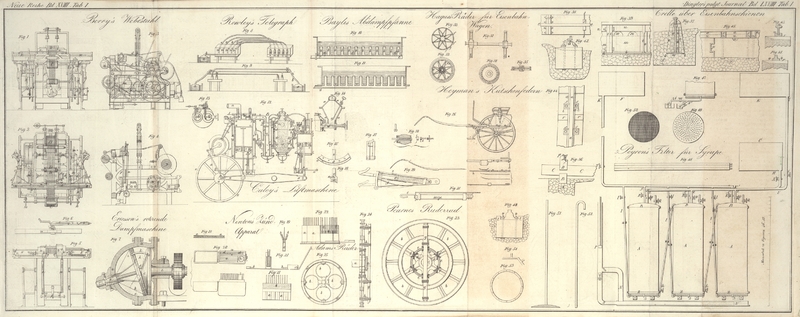

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

[Verbesserte Maschine zur Fortpflanzung der Triebkraft zu

mechanischen Zweken.]

Die fragliche Maschine gehoͤrt zu den sogenannten rotirenden Maschinen, und

soll durch die Kraft des Dampfes oder durch den Druk, oder durch das Gewicht des

Wassers in Bewegung gesezt werden. Die arbeitenden Theile befinden sich in einem

halbkugelfoͤrmigen Gehaͤuse, und der Kolben, wenn man ihn so nennen

darf, besteht aus zwei Theilen, die sich im Inneren des Gehaͤuses um ein

Nußgelenk drehen. Es entstehen hiedurch zum Behufe der Einwirkung der Dampfkraft

oder des Drukes des Wassers gegen die Waͤnde keilfoͤrmige Oeffnungen;

und hiedurch wird eine centrale Welle in rotirende Bewegung gesezt, von der dann die

Maschinerie mittelst eines entsprechenden Raͤderwerkes in Thaͤtigkeit

gebracht wird.

In Fig. 7, in

welcher der Apparat zum Theil im Durchschnitte dargestellt ist, ist a, a, a ein senkrecht durch die Mitte genommener

Durchschnitt durch das halbkugelfoͤrmige Gehaͤuse, und b ein Scheibenrad. Die innere Flaͤche dieses

lezteren bildet ein Kegelsegment c, in dessen Mitte die

Kugel oder Nuß d befestigt ist. Von dem Ruͤken

dieses Scheibenrades laͤuft die Welle e aus,

welche zum Betriebe der uͤbrigen Theile der Maschinerie dient. Ein zweites

Scheibenrad f, welches in der Mitte wie durch Punkte

angedeutet ist, gleichsam als Welle eine halbkugelfoͤrmige Aushoͤhlung

hat, dreht sich um die Kugel d als um einen ihrer

Rotationsmittelpunkte; sein zweiter Drehzapfen hingegen befindet sich bei g in dem Umfange des halbkugelfoͤrmigen

Gehaͤuses. Von dem Kegel c laufen zwei

Fluͤgel aus, von denen man den einen bei h sieht,

waͤhrend der andere durch Punkte angedeutet ist. So wie die Scheibe f umlaͤuft und dabei auf der Oberflaͤche des Kegels

c anliegt, schieben sich diese Fluͤgel, wie

man bei i sieht, durch schmale, in der Scheibe f angebrachte Oeffnungen.

Zu beiden Seiten des halbkugelfoͤrmigen Gehaͤuses befinden sich

Oeffnungen, die mit Roͤhren communiciren, und von denen die eine den Dampf in

die Maschine eintreten laͤßt, waͤhrend die andere als

Austrittsmuͤndung dient.

Da die Raͤnder saͤmmtlicher arbeitender Theile mit einer

gehoͤrigen dampfdicht schließenden Liederung versehen sind, so erhellt, daß,

wenn man von der einen Seite Dampf in das halbkugelfoͤrmige Gehaͤuse

so eintreten laͤßt, daß derselbe den scheinbar keilfoͤrmigen Raum k zwischen den beiden Scheiben erfuͤllt, der

Dampf gegen den Fluͤgel h druͤken und ihn

mit beiden Scheibenraͤdern b, f im Inneren des

halbkugelfoͤrmigen Gehaͤuses herumtreiben wird. Die Dampfkammer

erweitert sich, und der Fluͤgel h schiebt sich

aus der Scheibe f heraus, wenn diese emporsteigt; die

Dampfkammer wird hingegen wieder kleiner, und der Fluͤgel schiebt sich wieder

ein, wenn die Scheibe herabsinkt. Hiedurch wird also dem zweiten durch Punkte

angedeuteten Fluͤgel gestattet, sich herum zu bewegen und in dieselbe

Stellung zu gelangen. Wenn also der eine Fluͤgel an einem gewissen Punkte

voruͤbergegangen, so oͤffnet sich an der einen Seite der

Gehaͤuse der Austrittscanal des Dampfes; waͤhrend der emporsteigende

Fluͤgel mit der sich ausdehnenden Kammer den Dampf eintreten laͤßt, so

daß die Scheiben und Fluͤgel in ununterbrochener rotirender Bewegung

bleiben.

Dieß Wenige duͤrfte genuͤgen, um den Plan des Patenttraͤgers zu

versinnlichen, und um zu zeigen, daß derselbe, wie sinnreich er auch ausgedacht seyn

mag, den gewoͤhnlichen Dampfmaschinen mit Wechselbewegung weit nachsteht.

Tafeln