| Titel: | Verbesserungen an den mechanischen oder Kunstwebstühlen, worauf sich Miles Berry, Ingenieur und Zeichner von Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, auf die von einem Ausländer erhaltene Mittheilung, am 5. Decbr. 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. VIII., S. 26 |

| Download: | XML |

VIII.

Verbesserungen an den mechanischen oder

Kunstwebstuͤhlen, worauf sich Miles Berry, Ingenieur und Zeichner von

Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, auf die von einem Auslaͤnder

erhaltene Mittheilung, am 5. Decbr. 1835 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Februar 1838, S.

265.

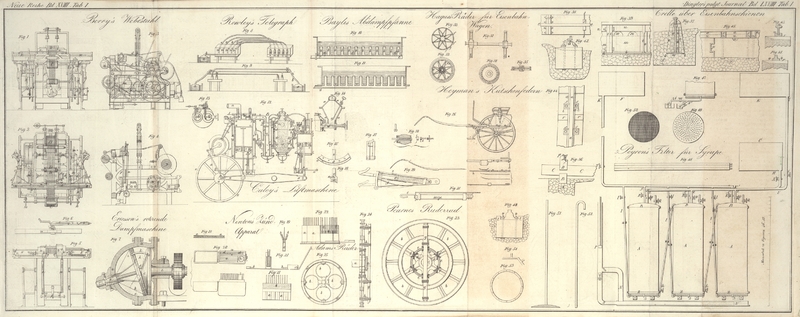

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Berry's verbesserte Kunstwebstuͤhle.

Der Zwek der vorliegenden Verbesserungen ist, den mechanischen Webstuhl mit solchen

Vorrichtungen auszustatten, daß man mit ihm in Ketten, welche mit Seiden-,

Baumwoll-, Flachs-, Wollen- und anderen Faͤden

aufgezogen sind, einen aus Borsten, Roßhaar, Fischbein, Binsen, Stroh, Rohr oder

anderen kurzen Materialien bestehenden Eintrag einweben kann.

Fig. 1 ist ein

Frontaufriß eines Webstuhles dieser Art, welcher durch eine rotirende Kraft in Gang

gesezt werden kann. Fig. 2 zeigt denselben in einer horizontalen Ansicht von Oben betrachtet.

Fig. 3 ist

ein Endaufriß; Fig.

4 ein Querdurchschnitt, welcher beinahe durch die Mitte der Maschine und

parallel mit Fig.

3 genommen ist. Fig. 5 gibt eine

Ruͤkenansicht.

Die Treibwelle A, an der sich die zum Betriebe der

arbeitenden Theile dienenden Zahnraͤder befinden; der Kettenbaum B; der Werkbaum C; die Lizen

oder Geschirre D; die Lade E; der Knechthebel F, der durch die an der unteren

Welle G befindlichen Excentrica seine Bewegung

erhaͤlt; die an eben dieser Welle befindlichen, zur Bewegung der

Geschirrhebel oder Tretschaͤmel H befindlichen

Excentrica: alle diese und noch einige andere, in der Zeichnung ersichtliche Theile

sind so bekannt, daß sie keiner weiteren Beschreibung beduͤrfen.

Die neuen Theile sind die Buͤchsen oder Behaͤlter, worin sich die

Borsten, Haare oder sonstigen als Eintrag zu verwendenden Substanzen befinden; die

Zangen, womit diese Substanzen aus den Buͤchsen ausgezogen und zwischen die

Kettenblaͤtter gelegt werden; die Arme oder Hebel und Daͤumlinge,

welche zur Bewegung dieser Zangen dienen; und der Mechanismus, durch den der Wurf

der Schuͤze in gewissen Zeitraͤumen unterbrochen wird. Ich will, um

deren Anwendung zu zeigen, andeuten, wie sich mit deren Huͤlfe ein

Cravattenzeug, d.h. ein Zeug, in welchen mit dem Eintrage stellenweise Borsten

eingewebt werden, fabriciren laͤßt. Ich bemerke im Voraus nur, daß in diesem

Falle, so wie uͤberhaupt, wenn das Fabricat nur eine geringe Breite bekommen

soll, die Ketten, Rietblaͤtter, Geschirre und uͤbrigen

entsprechenden Theile gleichfalls nur eine geringe Breite zu haben brauchen.

Die die Borsten enthaltenden Buͤchsen a, a, welche

gegen 6 Zoll Laͤnge, 3/8 Zoll Breite und 4 Zoll Tiefe haben sollen, sieht man

am Ruͤken der Lade angebracht. Die Borsten werden in der Richtung des

Schuͤzenwurfes gerade und so in diese Buͤchsen gelegt, daß sie mit

ihren Enden etwas weniges uͤber die offenen, den Sahlbaͤndern

zunaͤchst gelegenen Enden der Buͤchse hinausragen, wie man dieß in

Fig. 5

angedeutet sieht. Ein bleiernes Gewicht, welches man schraͤg in jede der

Buͤchsen legt, druͤkt die Borsten dicht zusammen. Die Zangen

koͤnnen demnach die Enden der Borsten erfassen, sie einzeln aus den

Buͤchsen ausziehen, und sie in dem Maaße, als das Weben von Statten geht, in

das Gewebe einlegen.

Die Zangen b, b, von denen man in Fig. 6 ein einzelnes Paar

in etwas groͤßerem Maaßstabe abgebildet sieht, sind gleichfalls am

Ruͤken der Lade angebracht; jede derselben schiebt sich seitwaͤrts in

dem Falze einer Messingplatte, die, wie Fig. 5 zeigt, am

Ruͤken der Lade befindlich ist. Die in ihren Falzen gleitenden Zangen werden

hinter dem Rietblatte quer durch die Maschine in die an den

gegenuͤberliegenden Seiten befindlichen Borstenbuͤchsen getrieben; und

zwar mittelst der Hebel oder Arme c, c, die, wie Fig. 2 und 3 zeigen, mit

den Hebeln d, d ein Gefuͤge bilden. Jeder dieser

lezteren dreht sich bei e um einen in einen Arm oder

eine Leiste eingelassenen Arm; und an dem Ende eines jeden derselben befindet sich

eine kleine Rolle, die bei den Bewegungen der Lade in dem geraden Falzen f des Laufbrettes auf und nieder steigt, und dadurch den

Hebel d verhindert die Zange in Bewegung zu sezen. Dieß

ist der Fall, wenn nur der Einschußfaden allein von der Schuͤze durch die

Kettenblaͤtter geworfen wird; wenn aber zugleich Borsten eingeschlagen werden

sollen, so wird das bewegliche Stuͤk g, welches

sich um den in das Laufbrett eingelassenen Stift h

dreht, wie Fig.

2 andeutet, auf die eine Seite geschoben, wodurch der gerade Falzen f geschlossen, und dafuͤr der im Bogen laufende

Falzen i geoͤffnet wird. Die am Ende des Hebels

d befindliche Rolle laͤuft also bei der

Bewegung der Lade nach Ruͤkwaͤrts in den krummlinigen Falz i, und veranlaßt hiedurch, daß die Zange hinter dem

Rietblatte durch die Kettenblaͤtter geworfen wird.

Die Verschiebung des Stuͤkes g an dem Laufbrette

wird durch einen Zapfen k bewerkstelligt, der, wie Fig. 1 und 3 zeigen, an

dem Ende des Hebels l angebracht ist. Dieser Zapfen k wird naͤmlich von einer Feder gegen die

Flaͤche des Muschelrades m angedruͤkt,

dessen Erhabenheiten und Einschnitte den von den Zangen b,

b zu vollbringenden Bewegungen entsprechen. Zu jeder Seite der Maschine ist eines der

Muschelraͤder m an der Welle j angebracht, damit die Bewegung der Zangen von beiden

Seiten der Lade her bewirkt werden kann. Sind beide Raͤder m so an ihrer Welle fixirt, daß die Erhabenheiten beider

mit einander correspondiren, so werden beide Zangen zwischen den

Kettenblaͤttern durchgehen und gleichzeitig eine Borste zwischen dieselben

einlegen; wechseln hingegen die Erhabenheiten beider Raͤder mitsammen ab, so

werden die Zangen an jeder Seite bei den abwechselnden Schlaͤgen der Lade in

Bewegung kommen. Diese Abaͤnderungen sind, was die Zahl der in das Gewebe

einzufuͤhrenden Borsten betrifft, ganz unter der Controle des Arbeiters und

von der Beschaffenheit des zu erzielenden Fabricates abhaͤngig. Um diese

Abaͤnderungen noch mehr zu erleichtern, kann man durch leichte Verschiebung

der Stellung des Zapfens k auch anders eingeschnittene

Muschelraͤder m* in Anwendung bringen.

Damit nach dem jedesmaligen Durchwerfen der Zangen b, b

durch die Kettenblaͤtter denselben ein anderer Theil des Borstenpaketes

dargeboten werde, werden die Buͤchsen a, a auf

und nieder bewegt. Es geschieht dieß mit Stangen n, n,

welche an den unteren Theilen der Buͤchsen festgemacht sind, und deren untere

Enden eine Reibungsrolle tragen, welche auf dem Umfange der Excentrica oder

Herzraͤder o, o ruht. Leztere befinden sich an

einer kleinen Welle, die am Ruͤken der Schwerter der Lade aufgezogen ist, wie

aus Fig. 5

erhellt. Ihre Umlaufsbewegung erhalten diese Herzraͤder o, o durch ein an derselben Welle befindliches Sperrrad

p, in welches ein Sperrkegel q eingreift, den man in Fig. 4 an einem Querriegel

des Maschinengestelles angebracht sieht. Die schwingenden Bewegungen der Lade

bewirken, daß der Sperrkegel bei jedem Schlage der Lade das Sperrrad p um einen Zahn umtreibt. Die Stangen n, n werden demnach durch die allmaͤhliche

Umlaufsbewegung der Herzraͤder auf und nieder bewegt; und hiedurch erhalten

die Buͤchsen a, a zu dem oben angegebenen Zweke

gleichfalls eine langsame Auf- und Niederbewegung.

Die Schließung der Zangenspizen geschieht mittelst einer Feder r, die, wie Fig. 6 andeutet, den

Schwanz einer ihrer Wangen bildet. Das Oeffnen hingegen geschieht mittelst des

Stuͤkes s, welches sich um einen unter dem

Schwanze der unteren Wange befindlichen Zapfen dreht. Die Zangenspizen sind vom

Ruͤken her durch eine Platte geschuͤzt. Wenn die Zangen durch die

Schuͤzenbahn geworfen werden, so sind deren Spizen geoͤffnet, indem

die Stuͤke s dadurch, daß die Zange auf dem

Ruͤkwege auf einen kleinen, an dem Ruͤken der Lade fixirten Zapfen

oder Finger t traf, in die geradstehende Stellung geriethen, in der man sie

in Fig. 6

sieht. Sind jedoch die offenen Zangenspizen in die Borstenbuͤchsen

eingedrungen, so treibt ein anderer, gleichfalls am Ruͤken der Lade

befestigter Finger v das Stuͤk s unter dem Schwanze der Zange hinweg in die Stellung,

welche in Fig.

6 durch Punkte angedeutet ist, wodurch die Spizen so geschlossen werden,

daß sie die Borsten festhalten. Beim Zuruͤkkehren der Zangen werden die

Borsten zum Behufe des Einziehens derselben zwischen die Kettenblaͤtter

festgehalten, und erst, wenn die Zangen beinahe das Ende ihrer Bewegung erreicht

haben, trifft der Schwanz oder das Ende der unteren Wange auf den Zapfen u, der die Wangen oͤffnet, damit die Borsten

ausgelassen und als Eintrag eingelegt werden. Die Lade vollbringt hierauf ihren

Schlag, womit die Borste als Eintrag untergebracht ist.

Um das Eintragen der Borsten, nachdem eine hinreichende Laͤnge gewebt worden

ist, zu unterbrechen, sind an den Enden der Welle des Werkbaumes C, wie man in Fig. 1, 2 und 3 sieht, ein Paar

Muschelraͤder w angebracht, deren Umfang gegen

die oberen Enden der Hebel x, x, welche sich an Zapfen,

die in den Seitengestellen des Webstuhles fixirt sind, aufgezogen befinden,

umlaͤuft. An einem dieser Hebel x ist, wie in

Fig. 3 zu

sehen, ein Arm y befestigt, dessen anderes Ende mit dem

an dem Seitengestelle aufgezogenen Winkelhebel z in

Verbindung steht. Das obere Ende dieses Hebels z ist an

einem Federarme a, Fig. 3, festgemacht, der

sich an einer Klauenstange b, welche sich in der hohlen

Welle des Muschelrades m schiebt, bewegt. Diese

Klauenstange steht mit einem an derselben Welle befindlichen Muschelrade c in Verbindung, welches zu einem Theil an der Welle

fixirt ist, waͤhrend es sich mit dem anderen Theile daran schiebt, und

dadurch zur Fuͤhrung des Hebels d eine gerade

oder eine im Zikzak laufende Fuge bildet. Der Hebel d

hat seinen Drehpunkt an einem Zapfen, der sich an einem von dem Gestelle

auslaufenden Arme e befindet. Das eine Ende desselben

bewegt sich mit einem Knaufe in der Kehle oder Fuge des Muschelrades c, waͤhrend sich das andere gabelfoͤrmige

Ende an einem an der Welle G befindlichen Schieber f bewegt. Wenn das Ende des Hebels x in die Auskerbung des Muschelrades w einfaͤllt, so wird das Klauenmuschelrad c in eine solche Stellung gezogen, daß es fuͤr

den Knauf des Hebels d eine gerade laufende Fuge bildet,

wo dann der Webstuhl nur glatten Zeug webt. Wenn sich hingegen der cylindrische

Theil des Muschelrades w gegen den Hebel x bewegt, so wird dieser Hebel zuruͤkgetrieben

und das Klauenmuschelrad so verschoben, daß es fuͤr den Knauf des Hebels d eine im Zikzak laufende Fuge bildet. Hieraus folgt,

daß das entgegengesezte Ende dieses Hebels den an der Welle G

befindlichen Schieber f verschiebt, und die

Daͤumlinge g, welche fruͤher die

Knechthebel in Bewegung sezten, außer Thaͤtigkeit bringt: so daß die Bewegung

der Schuͤze unterbrochen wird, und die Zange allein einen Einschuß aus

Borsten eintraͤgt. Soll uͤbrigens der Einschuß sowohl aus Garn als aus

Borsten bestehen, so ist der Klauenapparat ganz entbehrlich.

Wenn die in dem Muschelrade w befindliche Auskerbung dem

Hebelende sich vorwaͤrts zu bewegen gestattet, so zieht dieses, wie Fig. 3 zeigt,

die horizontale Stange h mit sich, wo dann der

Faͤnger i, der den Hebel l sperrt und die Wirkung des Muschelrades m

auf den Bolzen k verhuͤtet, vorwaͤrts

kommt. Dieser Theil des Apparates kommt zum Behufe der Erzeugung der glatten Stellen

des Fabricates in Thaͤtigkeit.

Es versteht sich von selbst, daß die zur Abaͤnderung des Fabricates bestimmten

Theile des Webstuhles auf mannigfache Weise modificirt, und durch verschiedene

Mechanismen hervorgebracht werden koͤnnen. Ich binde mich daher keineswegs an

bestimmte Formen, Dimensionen und Stellungen, sondern behalte mir vor, alles dieß je

nach der Art und Qualitaͤt des gewuͤnschten Fabricates

abzuaͤndern. Meine Anspruͤche gruͤnden sich im Allgemeinen auf

Ausstattung des Kunstwebstuhles mit Mechanismen, mit deren Huͤlfe Borsten,

Draͤhte, Haare, Fischbein, Stroh, Rohr, Binsen und andere derlei Stoffe als

Eintrag eingewebt werden koͤnnen, und auf Anhaltung und Abaͤnderung

der Thaͤtigkeit dieser Mechanismen sowohl als der Schuͤze zum Behufe

des Einwebens verschiedener Quantitaͤten dieser Materialien in das Gewebe.

Wenn der Webstuhl mit allen diesen Theilen gehoͤrig ausgestattet ist, so kann

er ohne Beihuͤlfe von Menschenhaͤnden alle Fabricate der angedeuteten

Art liefern.

Tafeln