| Titel: | Verbesserungen beim Bearbeiten der Quadersteine, worauf sich Joseph Clisild Daniell, in Limphey Stoke in der Grafschaft Wilts, am 6. Junius 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. XXII., S. 94 |

| Download: | XML |

XXII.

Verbesserungen beim Bearbeiten der Quadersteine,

worauf sich Joseph Clisild

Daniell, in Limphey Stoke in der Grafschaft Wilts, am 6. Junius 1837 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1838, S. 132.

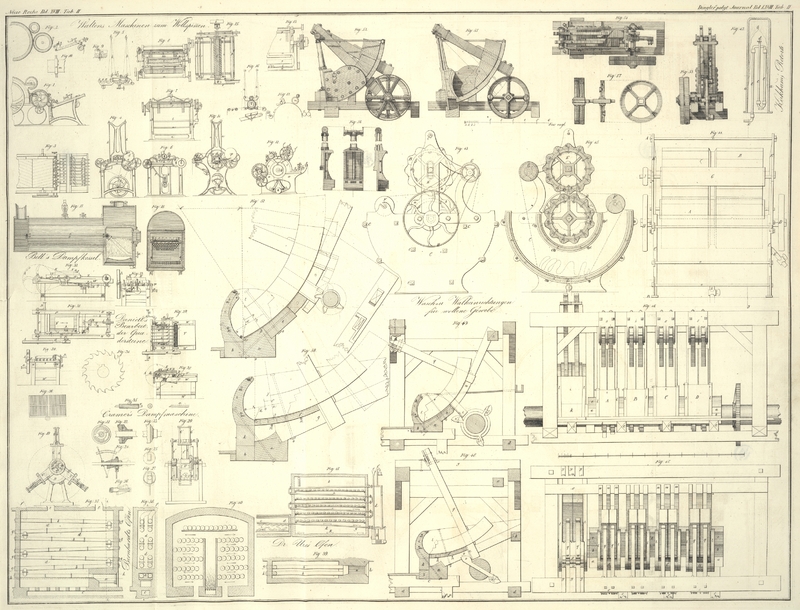

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Daniell's Verbesserungen beim Bearbeiten der

Quadersteine.

Meine Erfindung betrifft 1) eine Methode, wonach Quader- und Bruchsteine,

deren man sich zum Auffuͤhren von Gebaͤuden und Mauern bedient,

mittelst rotirender Schneidwerkzeuge mit parallelen und gleichfoͤrmigen

Furchen oder Linien ausgestattet werden koͤnnen; und 2) eine Methode, wonach

dergleichen Bausteine gemodelt und an den Kanten behauen werden.

Fig. 28. gibt

eine seitliche Ansicht einer Maschine, in welcher die Steinflaͤchen

hinreichend abgeebnet und dann mit parallelen Furchen oder Linien versehen werden.

Dieselbe Maschine sieht man in Fig. 29 in einem

Grundrisse und in Fig. 30 in einer Endansicht. An saͤmmtlichen Figuren sind gleiche

Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

An der Haupt- oder Treibwelle C, welche in dem

Maschinengestelle in entsprechenden Zapfenlagern ruht, befindet sich die Scheibe

oder Trommel A, an welcher der Griff B, womit die Treibwelle in Bewegung gesezt wird,

angebracht ist. An dem anderen Ende der Welle C ist die

Kurbel B befestigt. An der Welle C befindet sich das Winkelzahnrad F, und

dieses greift in ein anderes, an der Spindel oder Mille H aufgezogenes Winkelzahnrad F'. Diese Spindel

H, an welcher der Wurm oder die endlose Schraube I befestigt ist, ruht mit dem einen Ende auf dem Hebel

Q, mit dem anderen hingegen in einem Zapfenlager,

welches umlaufen kann, damit die endlose Schraube I mit

ihrem Rade G außer Beruͤhrung kommt. Dieses

Schraubenrad G befindet sich an der Spindel oder Welle

L, die zu beiden Seiten der Maschine in dem Gestelle

in entsprechenden Zapfenlagern laͤuft, und an der zum Behufe des Austreibens

des Laͤufers M die Kurbel R angebracht ist. Die an dieser Welle L

fixirten Getriebe J greifen in die an der unteren Seite

des Laͤufers M befestigten Zahnstangen K; und dadurch wird der aus einem Brette bestehende Laͤufer M, der gegen den Stein druͤkt, so

vorwaͤrts bewegt, daß er zum Behufe des Abebnens und des Ziehens der Furchen

oder Linien dem umlaufenden Cylinder O ausgesezt wird.

Die Oberflaͤche dieses Cylinders besteht, wie die Zeichnung zeigt, aus den

Zaͤhnen mehrerer kreisrunder staͤhlerner Scheiben. Durch das rasche

Umlaufen dieses Cylinders werden die Steine, in dem Maaße, als sie sich

laͤngs der Gleitstangen 8 auf die auf dem Gestelle V befindliche eiserne Tafel T vorwaͤrts

bewegen, auf die gewuͤnschte Weise behandelt. W

ist das Hauptgestell der Maschine, und N stellt den

Stein vor, der hier so abgebildet ist, als wenn dessen untere Flaͤche der

Behandlung unterlaͤge. Die Scheiben, aus denen der Cylinder O zusammengesezt ist, befinden sich an der Welle P, welche in dem Hauptgestelle W in Zapfenlagern laͤuft, und welche mittelst eines Riemens E, welcher von der Trommel oder Scheibe A her uͤber die Rolle D fuͤhrt, eine rasche rotirende Bewegung mitgetheilt

erhaͤlt. Zu bemerken ist, daß die Zaͤhne der Scheiben, von denen man

in Fig. 34

eine einzelne in groͤßerem Maaßstabe abgebildet sieht, nicht so geordnet

sind, daß die Zahnreihen mit der Welle P parallel

laufen; die Zahnreihen bilden vielmehr parallele Reihen, welche mit der Achse einen

Winkel machen, und etwas spiralfoͤrmig um die Achse zu laufen scheinen.

Saͤmmtliche Scheiben, Fig. 34, sind so

geschnitten, daß sie einer projectirenden Oberflaͤche oder Feder an der Achse

P entsprechen, welche Oberflaͤche nicht mit

der Achse parallel, sondern etwas quer uͤber dieselbe laͤuft. In Folge

dieser Anordnung wirken die Zaͤhne zweier aneinander liegender Scheiben nie

gleichzeitig, sondern nach einander, wie dieß aus der Zeichnung deutlich genug

erhellt. Noch ist zu bemerken, daß der Hebel U von dem

Theile Y zuruͤkgetrieben wird, wenn er beim

Ziehen der Furchen damit in Beruͤhrung kommt.

Wenn nun mit Huͤlfe dieser Maschine die Oberflaͤchen der Steine bloß

einfach abgeebnet werden sollen, so muͤssen die Scheiben, Fig. 34, so duͤnn

seyn, daß sie keine breiten und tiefen Furchen erzeugen. Sollen diese Furchen oder

Hiebe (wie man sie zu nennen pflegt, wenn sie mit dem Meißel und Hammer

hervorgebracht worden sind) hingegen breit und auffallend seyn, so muͤssen

die Schneidflaͤchen der Scheibenzaͤhne um so breiter und spizer seyn,

als die Furchen breit und auffallend werden sollen. Die Steine bekommen bei der

Behandlung derselben mit dieser Maschine ein weil gleichartigeres und

regelmaͤßigeres Aussehen, als ihnen mit dem Meißel und Hammer gegeben werden

kann; und daher gewaͤhren auch die mit solchen Steinen aufgefuͤhrten

Mauern einen viel schoͤneren und angenehmeren Anblik.

Anstatt den Cylinder O auf die angegebene Weise aus

Scheiben zusammenzusezen, verfertige ich mir denselben wohl auch, wie Fig. 35 in

einem Langendurchschnitte und in einer Endansicht zeigt, aus mehreren Stahlblattern

a, a, in welche Zaͤhne geschnitten sind, und

die spiralfoͤrmig um die Achse des Cylinders O

herum befestigt werden, so daß die Zaͤhne der Stahlblaͤtter

gleichfalls nach einander in Wirksamkeit kommen.

Fig. 31 zeigt

einen Grundriß einer Maschine, mit der an den Kanten der Steine Furchen oder

Verzierungen gehauen werden sollen, und die man in Fig. 32 in einer

seitlichen Ansicht und in Fig. 33 vom Ende her

betrachtet sieht. An allen diesen Figuren ist C die

Haupt- oder Treibwelle, an der die Kurbel B, die

Scheibe oder Trommel A und die Rolle D angebracht ist. Von der Scheibe A laͤuft ein Treibriemen H an die Rolle

E, welche sich an der Achse F befindet. Leztere ist in dem Gestelle G,

welches sich um den Stuͤzpunkt G' bewegt,

aufgezogen, und zur Regulirung der Stellung dieses Gestelles G, G' dient eine Schraube I, damit man auf

diese Weise die Ausdehnung, die der an der Kante des Steines zu fuͤhrende

Schnitt bekommen soll, bestimmen kann.

An der Achse F sind die Schneidgeraͤthe b befestigt. Von der Rolle D

fuͤhrt eine endlose Treibschnur an die an der Welle y befindliche Rolle M, nachdem diese Schnur,

wie die Zeichnung andeutet, uͤber die Leitungsrollen O gelaufen ist. An der Welle y ist die endlose

Schraube v angebracht, und diese greift in das an der

Welle T aufgezogene Rad L.

An lezterer Welle befinden sich die stellen K, um welche

die Schnuͤre oder Ketten Z gefuͤhrt und

daran befestigt sind. Diese Schnuͤre oder Ketten sind andererseits an dem

Wagen P festgemacht, der mit den Raͤdern J auf den Schienen X

laͤuft. Der auf der Tafel des Wagens befindliche Stein kann mit dem

Parallelrichtscheite U, dessen Stellung mittelst der

Schraubenmutter und der Handhabe R eine Regulirung

zulaͤßt, in die gehoͤrige Stellung gebracht werden. S, S sind zwei parallele Stangen, die sich um Zapfen,

welche an dem Wagen festgemacht sind, bewegen. Die Schneidgeraͤthe b dieser Maschine sind jenen der vorher beschriebenen

aͤhnlich; sie muͤssen aber etwas feiner seyn, damit sie eine so ebene

Flaͤche erzeugen, daß dieselbe durch Abreiben leicht vollkommen glatt gemacht

werden kann.

Fig. 36

zeigt, wie die Steine durch die in Fig. 28, 29 und 30 abgebildete Maschine

mit senkrechten Furchen, und durch die in Fig. 31, 32 und 33 abgebildete Maschine

mit Randverzierungen ausgestattet werden.

Ich nehme keinen der einzelnen Theile als meine Erfindung in Anspruch, binde mich aber auch

nicht an die beschriebene Anordnung der Theile, womit ich den Stein und die

rotirenden Schneidwerkzeuge in Bewegung seze. Meine Erfindung liegt naͤmlich

lediglich in der beschriebenen Behandlung der Bausteine mittelst umlaufender

Schneidgeraͤthe mit gesaͤgten Kanten.

Tafeln