| Titel: | Construction der Wasch- und Walkeinrichtungen für wollene Gewebe; von Hrn. Wedding. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. XXIV., S. 99 |

| Download: | XML |

XXIV.

Construction der Wasch- und

Walkeinrichtungen fuͤr wollene Gewebe; von Hrn. Wedding.

(Aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des

Gewerbfleißes in Preußen, 1837, fuͤnfte

Lieferung.)

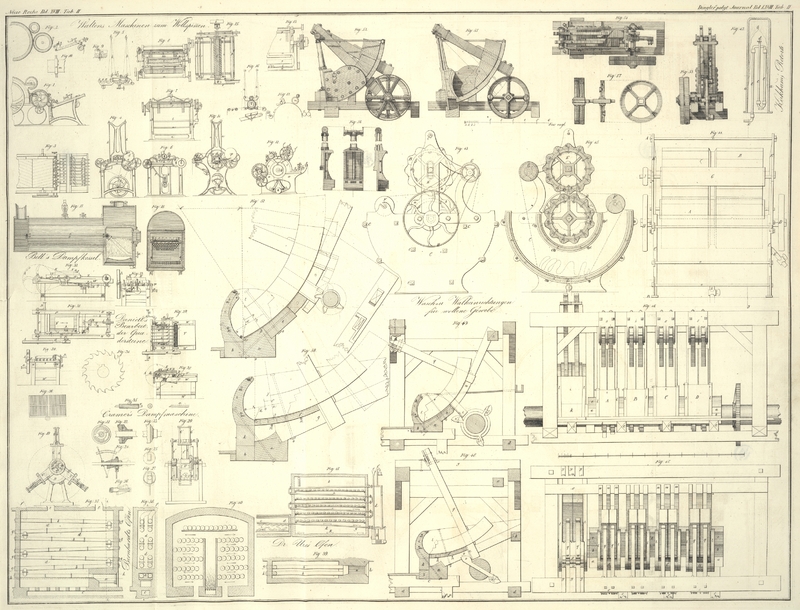

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Wedding, uͤber die Construction der Wasch- und

Walkeinrichtungen fuͤr wollene Gewebe.

Bei der Verarbeitung der Schafwolle zu Streichgarn wird der Wolle etwas Oehl

zugesezt, um ihre Fasern dadurch geschmeidiger und fuͤr die Maschinenarbeit

mehr geeignet zu machen; endlich aber werden insbesondere die Kettenfaden beim Weben

mit Leim, sogenannter Schlichte, gestaͤrkt, um sie waͤhrend des

Kreuzens und dann mit der Loke beim Festschlagen der eingeschossenen Einschlagfaden

weniger zu beschaͤdigen. Alle diese Zusaͤze, so wie auch Schmuz, der

in das Gewebe hineingekommen ist, muͤssen demnaͤchst aus demselben

entfernt und das Tuch zur Annahme der Farben gereinigt werden.

Die mechanischen Einrichtungen, deren man sich hiezu bedient, sind die

Waschmuͤhlen. Sie bestehen entweder aus einem Systeme von Walzen, die genarbt

und stark auf einander gepreßt sind, und zwischen denen hindurch das mit Wasser und

anderen Reinigungsmitteln, als Urin, Seife, Schweinekoth etc. getraͤnkte Tuch

ohne Ende und so lange geleitet und dabei gequetscht und geknetet wird, bis alle

Unreinigkeiten geloͤst und durch Nachfuͤllung von reinem Wasser

beseitigt sind. – Oder man bedient sich hiezu Haͤmmer, die in

Grubenloͤchern arbeiten und das in Falten eingelegte und mit jenen

Reinigungsmitteln genezte Tuch wieder so lange kneten, schieben und wenden, bis auch

hier wieder der vorerwaͤhnte Zwek, vollstaͤndige Reinigung, erreicht

wird. Um sich von derselben zu uͤberzeugen, muß bei fortwaͤhrendem

Zufluß von reinem Wasser lezteres endlich auch rein wieder ablaufen.

Die gereinigten Tuͤcher sind nach der Reinigung noch lokeres, offenes Gewebe,

welches aber bei der eigenthuͤmlichen Form der Wollfasern, und in Folge der

Verarbeitung derselben zu Garnen, und deren Verwendung beim Weben (beilaͤufig

naͤmlich wird der Kettenfaden gewoͤhnlich rechts und der

Einschlagfaden links gedreht, ersterer auch schaͤrfer, lezterer dagegen mehr

loker gesponnen) die Eigenschaft besizt, durch gelinde nasse Waͤrme zusammen

zu fahren, zu filzen (nach einem technischen Ausdruk), und dieß ganz besonders dann in der Richtung der

Breite und der Lange vollstaͤndig und egal zu thun, wenn diese Waͤrme

nicht durch aͤußere Mittel, sondern durch ein fortwaͤhrendes, schnell

auf einander folgendes Durcharbeiten, Kneten. Schieben und Reiben des Tuches selbst

in einem beengten Raume durch Hammerschlaͤge erzeugt wird. Da die Kettenfaden

scharfer als die Einschlagfaͤden gesponnen sind, so haben auch besonders

leztere mehr noch die Eigenschaft zusammenzuschrumpfen, und die ersteren weniger.

Ein Stuͤk durch die Arbeit des Knetens, Schiebens und Reibens von Tuch auf

Tuch in sich erwaͤrmtes, wollenes Gewebe und Streichgarn laͤuft oder

filzt daher auch mehr in der Breite als in der Laͤnge zusammen. Dieses Filzen

ist aber ferner abhaͤngig von der Zeit der Arbeit, so wie auch ganz besonders

von der Beschaffenheit des Gewebes und der zu demselben verwandten Wolle.

Die mechanischen Einrichtungen, welche die oben erwaͤhnte Arbeit verrichten

sollen, nennt man die Walken, oder Dik- oder Filzmuͤhlen. Sie sind den

Waschmuͤhlen mit Haͤmmern in so fern aͤhnlich, als auch hier

Haͤmmer in Anwendung kommen, die auf das in einem eigenthuͤmlich

geformten Loche zusammengelegte, gefaltete Tuch schlagen, weichen aber darin von

jenen ab, als das Tuch hier mehr geschlagen, geknetet und gewendet werden muß, um

die noͤthige Waͤrme zum Filzen selbst zu erreichen.

Eine aus Walzen bestehende Waschmuͤhle ist auf Tab. II in Fig. 43, 44 und 45 abgebildet. Sie wird

fuͤr zwekmaͤßig und gut gehalten. Ihre Hauptbestandtheile sind 2

Walzen A und B, welche aus

Holzstaͤben a auf gußeisernen Ringen b befestigt und kannelirt sind (die Theilung der schwach

abgerundeten und nicht tiefen Kannelirungen betraͤgt = 2 1/2 Zoll). Die

untere derselben liegt mit den Zapfenenden in Pfannen, welche in die aus Gußeisen

gefertigten Seitenwaͤnde C, C der Maschine

eingelegt sind. Sie empfangt die Bewegung durch einen Betriebsriemen, der auf die

Riemenscheibe D aufgebracht wird. Die obere Walze B dagegen laͤuft mit ihren Zapfenenden in

Schlizen des Obergestelles E; ihre Bewegung

empfaͤngt sie von der unteren Walze. Das Gewicht der Walzen ist bedeutend,

indem der aus Holzstaͤben bestehende und wie der Durch, schnitt, Fig. 45,

naͤher nachweist, mit versenkten Schrauben auf die gußeisernen Ringe

befestigte Mantel ziemlich dik ist, und eine Laͤnge hat, die gleichzeitig das

Waschen von 2 Stuͤk Tuͤchern neben einander gestattet. Dieses Gewicht

preßt das zwischen den beiden Walzen hindurchgefuͤhrte Tuch zusammen,

waͤhrend die Kanneluren ein Quetschen und geringes Reiben verursachen. Die

Zufuͤhrung des Tuches erfolgt zuvoͤrderst uͤber die Leitwalze

F, welche aus Holz gefertigt ist, und mit Zapfen in

Pfannen der Seitenwaͤnde C der Maschine sich bewegt. Nachdem

das Tuch die Walzen A und B

verlassen hat, wird es uͤber die Leit- und Zugwalze G gefuͤhrt, und nun beide Tuchenden verloren

aneinander geheftet. Die Walze G ist auch von Holz, ruht

aber in Pfannen des Obergestelles und wird durch einen Riemen von der Hauptwalze A aus bewegt. Es befindet sich hiezu auf dem anderen

Zapfenende der Walze A eine Riemenscheibe H, auf der Zugwalze G aber

eine kleinere Riemenscheibe F. Da beide Riemenscheiben

in der Groͤße von einander abweichen, und zwar leztere kleiner ist als jene,

so erfolgt ein Fort- und Straffziehen des Tuches, in so weit es die

Arbeitswalzen A und B

gestatten.

Unter der unteren Walze A sind zwei concentrisch mit

einander und aus Bohlen gefertigte Maͤntel angeordnet. Die Enden der

Bohlenstuͤke greifen in Ruthen ein, die, wie Fig. 45 deutlich zeigt,

an die Seitenwaͤnde angegossen sind, und bilden, indem sie durch Feder und

Nuthe mit einander verbunden sind, zwei wasserdichte Troͤge. Zum

Zusammenhalten der Seitenwaͤnde und dichten Verbindung mit den

Holzmaͤnteln dienen starke schmiedeiserne, und an den Enden mit Gewinde und

Muttern versehene Bolzen c, c.

In den unteren Trog wird nun die Fluͤssigkeit zum Auswaschen der

Tuͤcher, aus Urin, Seife, Walkererde, Schweinekoth und Wasser bestehend,

eingelassen, und die zu waschenden Tuͤcher hierin durchgefuͤhrt. Um

ein Stuͤk Tuch zur baldigen Aufnahme dieser Fluͤssigkeit mehr geeignet

zu machen, wirft man es gewoͤhnlich erst in ein Walkloch und laͤßt es

einige Mal mit Zufuͤhrung von Wasser rundlaufen und somit

durchnaͤssen. Die beiden Arbeitswalzen quetschen und reiben nun das in Falten

durchgeleitete Tuch zusammen, die Reinigungsmittel werden mehr mit demselben in

Beruͤhrung gebracht, laufen aber ausgepreßt in den oberen, und unmittelbar

unter der Walze A gelagerten Trog ab, um von hieraus

wieder zuruͤk in den unteren Trog gelassen oder durch ein Rohr K mit Hahn ganz abgelassen zu werden. Sind die dem Tuche

beigemischten und meist fetten Bestandtheile geloͤst, so wird mit dem

eigentlichen Reinwaschen begonnen. Dieses erfolgt nach Ablassen der

Loͤsungsmittel aus dem unteren Troge durch den Hahn L, durch fortwaͤhrendes Zulassen von reinem Wasser in den unteren

Trog und Abfuͤhren des ausgepreßten schmuzigen Wassers aus dem oberen

Troge.

Die Zeit, in welcher zwei nebeneinander und zwischen den Walzen bearbeitete

Tuͤcher rein gewaschen werden, haͤngt vorzugsweise von den

auszuwaschenden Beimischungen ab, und kann 2–4 und mehrere Stunden dauern. Es

wird jedenfalls so lange fortgefahren, bis das abgefuͤhrte Wasser aus dem

oberen Troge keine Beimischungen mehr zeigt, mithin so rein ablauft, als es vorher

zugeleitet worden ist.

Eine solche Waschmuͤhle, die in England fast allgemein, indeß auch in Berlin

gebraucht wird, erfordert eine Arbeitskraft von einem Pferde, wenn die Walzen in der

Minute 60 Umgaͤnge machen.Nach der vorliegenden Zeichnung hat der Mechanikus Hr. Hummel in Berlin dergleichen Maschinen gebaut, und berechnet den

Preis einer solchen zu 328 Thlr.

Die Waschmuͤhlen mit Haͤmmern sind meist mit den Walkwuͤhlen

zusammengebaut. Eine Abbildung der Verbindung beider ist in Fig. 46–51 in

Vorder-, Oberansicht und in mehreren Durchschnitten enthalten. Wie bereits

erwaͤhnt, besteht die Anordnung in Haͤmmern, welche, nachdem sie durch

Daumen an einer durch Maschinenkraft in Umlauf gesezten Welle zu einer bestimmten

Hoͤhe gehoben worden sind, frei herabfallend die in einem Loche darunter

befindlichen Tuͤcher treffen, und durch ihr Gewicht ein

Zusammendruͤken, durch ihre eigenthuͤmlich geformte Bahnflaͤche

ein Fortschieben derselben veranlassen, welches noch durch die Form des Loches

dergestalt befoͤrdert wird, daß es sich an der vorderen Wandung (Brustlehne)

erhebt, und wieder zuruͤkfallend einer neuen Einwirkung des Hammers ausgesezt

wird. Zur Raumgewinnung arbeiten immer zwei Haͤmmer in einem Loche auf zwei

neben einander mit Sorgfalt eingelegte Tuͤcher. Bei gleicher Laͤnge

eines Stuͤkes wollenen Tuches weicht auch die Breite so wie die Feinheit der

Faͤden des Gewebes von einander ab, wodurch das Stuͤk schwerer als ein

anderes wird, und daher auch einen anderen Rauminhalt verlangt. Die Loͤcher

(Walkloͤcher) sind daher der Groͤße nach fuͤr die im Gewichte

von einander abweichenden Tuͤcher auch verschieden. In Fig. 46 und 47 ist

Ruͤksicht darauf genommen; die mit A, B, C und

D bezeichneten, zum Wallen bestimmten Walkkasten

(sind die Walkloͤcher in einem starken Bauholz ausgearbeitet, so nennt man

dasselbe den Walkstok) nehmen an Groͤße zu, und zwar in der Breite, in der

Hoͤhe und Tiefe immer um 1 Zoll, so daß der erstere 9 Zoll breit, etwa 13

Zoll hoch und tief, der leztere aber bei 12 Zoll Breite schon 16, auch wohl 18 Zoll

hoch und tief gemacht werden muß; die Walkloͤcher wuͤrden bei dieser

Groͤße zum Walken von 26 bis 50pfuͤndigen Tuͤchern geeignet

seyn.

Beim Waschen brauchen die Tuͤcher nicht so gepreßt zu arbeiten, wie beim

Wallen, wo durch das gegenseitige Aneinanderreihen gerade das Warmwerden und sonach

das Filzen beabsichtigt wird; man macht daher ein Waschloch, welches fuͤr 4

Walkloͤcher zureicht, nicht kleiner als die Breite des groͤßten

Walkloches, zieht es oft sogar vor, dasselbe noch um 1 Zoll breiter zu halten. Auch hier

arbeiten zwei Haͤmmer auf zwei Stuͤk eingelegte Tuͤcher in

einem Loche (Waschloch).

Da durch das Waschen die den Haaren des Gewebes anhaͤngenden Unreinigkeiten

beseitigt, leztere aber erst durch die bereits bemerkten Loͤsungsmittel

loͤsbar gemacht werden sollen, so muͤssen diese in die Tuͤcher

eingearbeitet werden. Hiezu ist ein geringes Quetschen am geeignetsten, wie solches,

zwischen den Waschwalzen erreicht wurde; aber auch ein fortwaͤhrendes

Zufuͤhren der Tuͤcher unter die Bahnflaͤchen der

Haͤmmer. Die Woͤlbung (Brustlehne, Busen) des Waschloches,

demnaͤchst auch die Form der Bahnflaͤchen der Haͤmmer

befoͤrdern dieses Zufuͤhren und Wenden des Tuches, waͤhrend

leztere aber auch das noͤthige Quetschen veranlaͤßt. Die

Woͤlbung der Brustlehne des Waschloches so wie die Form der

Bahnflaͤche der Haͤmmer muͤssen daher die hiezu geeignete

Construction erhalten.

Bei dem mehr fuͤhlbaren Mangel an starken Bauhoͤlzern zu Walk-

und Waschstoͤken ist in der Zeichnung auf eine Zusammensezung aus mehreren

Hoͤlzern Ruͤksicht genommen. Die beiden Sohlhoͤlzer a und b gehen, mit einander

verbolzt, unter allen Loͤchern hindurch, und sind in die Querhoͤlzer

c eingeschnitten. Leztere muͤssen besonders

fest lagern, weßhalb sie auf eingerammte Pfahle aufgezapft und in die Schwelle d des Geruͤstes der Walke eingelegt werden. Vor

dem Walkgeruͤste dienen sie zugleich zum Aufbringen der Diehlung.

Die Ruͤklehne der Walkloͤcher besteht auch aus einem durchlaufenden und

mit dem Sohlholze a durch Schrauben verbundenen

Stuͤke Holz e. Fuͤr das Waschloch sind

dagegen zum Tragen der aus Bohlen verbundenen Ruͤklehne f drei Leitschienen g aus

Bohlen angeordnet, und verzahnt in das Sohlholz a und

den Riegel h des Geruͤstes befestigt. Die

Brustlehnen oder Busen i der Walkloͤcher so wie

auch der Waschloͤcher sind kurze, die Weite eines Loches messende, auf die

hohe Kante aufgestellte Hoͤlzer. Fuͤr die Walkloͤcher sind

diese Hoͤlzer unmittelbar mit den Sohlhoͤlzern b und a durch starke Schraubenbolzen

verbunden; fuͤr das Waschloch ist noch das Unterlagsholz k erforderlich. Die Befestigung mit diesem und dem

Sohlholze a geschieht ebenfalls durch Schraubenbolzen.

Die Seitenwandungen l, l der Loͤcher sind aus

Bohlen, und mit den Brustlehnen durch die Schraubenbolzen m,

m (diese sind nur kurz, und die zugehoͤrigen Muttern von Vorne in

die Brustlehnen eingelassen, so daß man sie herausschrauben und ein Walkloch

zerlegen kann, ohne das nebenliegende g auch beseitigen

zu muͤssen), mit den Ruͤklehnen aber durch eine halb

schwalbenschwanzfoͤrmige Feder und durch einen dahinter getriebenen Keil verbunden.

Diese leztere Verbindung findet jedoch nur fuͤr die Wandungen der

Walkloͤcher Statt, fuͤr diejenigen des Waschloches gehen die

Bohlenstuͤke bis zu den Stielen n des

Geruͤstes durch, und sind hieran und mit den Ruͤklehnen verbunden. Zum

besseren Zusammenhalten dienen auch noch die unter der Ruͤklehne f des Waschloches angeordneten Schraubenbolzen n, n, so wie uͤberhaupt die Schraubenbolzen o, o.

Zu den Brust- und Ruͤklehnen, so wie zu den Wandungen der

Loͤcher waͤhlt man am besten ausgelaugtes Eichenholz, zu den

Sohlhoͤlzern aber Kiehnenholz. Zu dem Haͤmmer wird auch ausgelaugtes

Eichenholz genommen, zu den Armen (Schwingen) entweder Eichenholz oder Kiehnenholz.

Das Gewicht eines Walkhammers muß 2 1/2–3 1/2 Cntr. betragen, dasjenige eines

Waschhammers nicht ganz so viel. Jeder Haͤmmer ist nach einem

Bogenstuͤk bearbeitet, wozu der Mittelpunkt im Zapfen-

(Spillen-) mittel des Armes sich befindet; die Dike des Holzes

betraͤgt genau so viel, daß die beiden in einem Loche arbeitenden

Haͤmmer die Breite des Loches fast ausfuͤllen; der nothwendige

Zwischenraum zwischen den Haͤmmern und denselben und den Wandungen darf nur

etwa 1/8 bis 1/4 Zoll seyn. Die Laͤnge des Hammers muß dem ganzen

vorbemerkten Gewichte genuͤgen.

Die Zapfen q, um welche die Hebung der Haͤmmer

erfolgt, sind von hartem Holze und in das geschlizte Ende des Haͤmmerarmes

q mittelst Keilen r

dergestalt befestigt, daß ein Verstellen desselben, und somit auch des Hammers

selbst moͤglich ist. Der Haͤmmer muß naͤmlich uͤber der

nach demselben Bogen geformten Ruͤklehne in einem genauen Abstande von etwa

1/8 bis 1/4 Zoll hinstreichen. Damit das Armenende nicht gesprengt werden kann, wird

noch eine Schraube angeordnet. Die Zapfenhalter s

koͤnnen von Holz, am zwekmaͤßigsten aber von Gußeisen gefertigt und an

das Rahmstuͤk des, wie die Zeichnung nachweist, einfach, aber fest

verbundenen Geruͤstes festgeschraubt werden. Zur Unterstuͤzung und

Anbringung der Zapfenhalter fuͤr die Arme der Waschhaͤmmer dienen die

uͤber und auf den Naͤhmen des Geruͤstes gelagerten und

befestigten Hoͤlzer y, y. Die Befestigung der

Arme in den Haͤmmern geschieht durch Holzkeile. Fuͤr den Waschhammer

wird der verlaͤngerte Arm zugleich als Hebelatte benuzt, fuͤr den

Walkhammer aber muß eine eigene Hebelatte t in den

Haͤmmer selbst eingezapft, durch Keile mit demselben verbunden, in beiden

Anwendungen aber durch untergelegte eiserne Schienen u

gegen das Abarbeiten durch die Daumen v geschuͤzt

werden. Da der erste Zahn der Haͤmmerbahn (der Treibzahn) nach seinem vollen

Einfalle nicht die tiefste Stelle des Loches erreichen darf, sondern in einer

Entfernung von 1 bis 1 1/2 Zoll verbleiben muß, so ist bei der Einlage des Armes in

dem Waschhammer und der Befestigung der Hebelatte in dem Walkhammer Ruͤksicht

hierauf genommen worden. Zur Fuͤhrung der Waschhammer beim Heben und Fallen

dienen die Gleitschienen g, zu der der Walkhammer aber

die Gleitschienen w, w. Leztere sind in das die

Ruͤklehne des Loches bildende Leistenholz e

eingezapft, mit dem anderen Ende dagegen in das auf die Riegel des Geruͤstes

aufgelegte und befestigte Holz x mittelst Versazung

verbunden.

Hinter den Walk- und Waschloͤchern und innerhalb des Geruͤstes

wird die Daumenwelle gelagert. Fuͤr schwere Haͤmmer an kurzen Armen

macht man die Welle dreihuͤbig und laͤßt sie 15 bis 20 Umdrehungen in

der Minute machen, so daß 45 bis 60 Schlaͤge von den Walkhaͤmmern in

derselben Zeit gemacht werden. Die Waschhaͤmmer duͤrfen nur eben 30

bis 40 Schlaͤge machen, weßhalb die Welle auch nur zweihuͤbig ist. Das

gewoͤhnliche Verfahren, die Daumen zum Heben der Walkhammer mit halbem

Schwalbenschwanz und durch Keile in der Welle zu befestigen, schwaͤcht

leztere sehr; es ist daher zwekmaͤßig, gußeiserne Daumenringe auf die Welle

aufzukeilen, und diese mit Holz zu verschuhen (Fig. 49.). Wenn nur, wie

in der Zeichnung, ein Waschloch mit zwei Haͤmmern angeordnet ist, so werden

die Daumen von Holz gemacht und in der Welle, wie Fig. 48 anzeigt,

befestigt.

Bei Anwendung einer schmiedeisernen Welle und Uebertragung einer vorhandenen Bewegung

an dieselbe durch Riemen oder BaͤnderAm besten eignen sich hiezu und uͤberhaupt da, wo Naͤsse

vorwaltet, die in angemessener Breite gewebten leinenen Baͤnder,

uͤber welche von beiden Seiten ein aus Segeltuch geschnittener

Streifen mittelst Kautschukaufloͤsung durch heißes Plaͤtten

dergestalt befestigt wird, daß die Stoßfuge gerade in die Mitte der Breite

des Bandes trifft. Dergleichen Baͤnder sind in Nordamerika

gebraͤuchlich, und von daher dem koͤnigl. Gewerbeinstitute in

Berlin mitgetheilt worden. Da man sie sehr lang anfertigen und gerade halten

kann, so bieten sie wesentliche Vortheile. Sie sind, nach allen Nachrichten,

auch sehr dauerhaft., die, wenn diese Uebertragung mit Vortheil geschehen soll, nie mit

abnehmender, sondern immer mit zunehmender Geschwindigkeit geschehen muß, bedient

man sich auch der in Fig. 51 gezeichneten

Construction. Hienach sind fuͤr jeden Haͤmmer drei Daumen in drei

hinter einander liegenden Ebenen und von einer solchen Laͤnge angeordnet, daß

wenn der erste Daumen den Haͤmmer durch Angriff gegen und unter die ebenfalls

in drei Abstufungen aus Gußeisen gefertigte und auf Holz befestigte Hebelatte bis zu

1/3 des Hubes gehoben hat und eben loslassen will, der zweite Daumen und endlich der

dritte Daumen zur Thaͤtigkeit gelangen. Das Erheben des Hammers auf den

ganzen Betrag des Hubes erfolgt also in drei Abstufungen.

Die Daumen sind von Gußeisen und mit Schmiedeisen belegt; die Befestigung auf der

Welle geschieht durch einen Schluͤssel oder Keil. Auf der Welle selbst wird

mit Vortheil ein Schwungrad angeordnet.

Von der Zahl der Huͤbe, die in der Zeit von einer Minute gemacht werden, und

von dem Gewichte der Haͤmmer ist die Kraft zur Bewegung der Haͤmmer

eines Walk- oder Waschloches abhaͤngig. Zu 45 bis 60 Huͤben,

die etwa 18 bis 20 Zoll betragen, und dem Gewichte eines Hammers von 2 1/2 bis 3 1/2

Cntr. gehoͤren fuͤr ein Walkloch 1 1/2 bis 2 Pferde, fuͤr ein

Waschloch aber nur 1 bis 1 1/2 Pferde.

Die Menge oder das Gewicht des Tuches zu bestimmen, welches in irgend einer Zeit bei

der angegebenen Zahl von Huͤben durch die Haͤmmer gewalkt werden kann,

ist bei der Verschiedenheit der Waare im Gewichte, der groͤßeren oder

geringeren Dichtigkeit des Gewebes, der Feinheit der Wollhaare, der Farbe etc. nicht

moͤglich, auch von der Einsicht und Geschiklichkeit des Walkers

abhaͤngig. Indeß hat hierauf auch die Form des Loches und der Haͤmmer

Einfluß. Bei kalter Walkmethode, die insbesondere zu einer starken und dauerhaften

Waare zwekdienlich ist, soll das Wenden und Quetschen der eingelegten Tuͤcher

bei einer dem Tuchquantum anpassenden Groͤße des Loches regelmaͤßig

und schnell erfolgen. Je staͤrker die Brustlehne des Walkloches

gewoͤlbt ist, desto rascher wird das eingelegte Tuch wenden, wenn der hinter

und auf das Tuch schlagende Haͤmmer dasselbe gegen die Brustlehne

andruͤkt und an dieser in die Hoͤhe schiebt. Zur Verzahnung der

Bahnflaͤche eines Walkhammers verfaͤhrt man in folgender Art:

Man zieht durch die Mitte des Zapfens des Armes eines Walkhammers (Fig. 49 und 51) die

Horizontale γ, δ, traͤgt hierauf

von δ nach γ =

2 Fuß 6 Zoll ab, und faͤllt die Lothlinie γ,

α Beschreibt man nun mit der Laͤnge von 6 Fuß 5 Zoll aus δ die aͤußere Kruͤmmung des

Hammers, so wird der Durchschnittspunkt α die

tiefste Stelle des Walkloches (den Grund) und die Schaͤrfe des ersten Zahnes

des Hammers (des Treibzahnes) angeben. Man theilt hierauf die Staͤrke des

Hammerholzes β, ε (etwa 14 bis 16 Zoll

betragend) in 5 Theile, macht α, β = 3 1/2

solcher Theile, zieht den Radius β, δ und

traͤgt von β nach η 3 Theile ab; η, ι = ε, η weniger 1/2 Zoll und rechtwinklig auf

ε, η gibt eine Verzahnung. ι, κ in der Richtung des Radius und 1 1/4

bis 1 1/2 Zoll lang gemacht, gibt den Punkt κ,

nach welchem von α aus die Linie α, κ gezogen wird, um den Treibzahn zu

erhalten, der in der Regel um 1 1/2 Zoll abgestumpft wird, und auch um so viel von

der tiefsten Stelle des Loches entfernt bleibt, wenn der Hammer gefallen ist, und die Hebelatte auf der

Leiste oder der Ruͤklehne aufliegt.

Die Woͤlbung der Brustlehne wird aus den beiden in einer geraden Linie

befindlichen Mittelpunkten λ, μ

beschrieben, die rechtwinklicht den Radius β,

δ in einer Entfernung von 2/5 der Starke des Haͤmmerholzes

schneidet; das Bogenstuͤk α, ν wird

mit dem Halbmesser μ, α = 3/5 β, ε und der Bogen ν, ο mit ν, λ =

6/5 β, ε weniger 1 1/2 Zoll

beschrieben.

Um das Loch fuͤr etwas staͤrkere Tuͤcher zu erweitern, das

Wenden weniger rasch machen zu lassen, und endlich um den oberen Theil der

Brustlehne, als den am meisten der Abnuͤzung unterworfenen Theil des Loches

mit Leichtigkeit herstellen zu koͤnnen, sezt man das Einsazbrett w mit einer Versazung in die Brustlehne ein, und bewirkt

die Befestigung desselben durch zwei von der Seite eingestekte eiserne Bolzen.

– Viele Fabrikanten ziehen es vor, die Waare erst zu walken und dann erst zu

waschen, und behaupten auf diese Weise derbere und reinere Waare zu erhalten, als

wenn sie erst waschen und hierauf walken. – Die Waare selbst wird dann in der

Regel in zwei Stuͤken in das Loch (auch der Kumm genannt) eingelegt, kalter

Urin und aufgeloͤste Seife darauf gegossen, und muß etwa 20 bis 30 Minuten

herumgehen. Sie wird hierauf herausgenommen, umgelegt (uͤbergerichtet) und

mit Zusaz von Urin und Seife das Walken selbst begonnen, nach Verlauf von 2 bis 3

Stunden wieder herausgenommen, uͤbergerichtet, und mit dem Walken so

Laͤnge fortgefahren, bis die verlangte Laͤnge und Breite erreicht ist.

Nach Beschaffenheit der Waare, nach der Farbe etc. kann das Walken einen Zeitaufwand

von 12 bis 24 Stunden erheischen. Troken darf die Arbeit nicht fortgesezt, und es

muß daher so oft etwas in Urin aufgeloͤste Seife zugesezt werden, als

erforderlich ist. Die Einwirkung der Haͤmmer auf die Waare, das Wenden bei

gedraͤngter Einlage, wodurch ein Reiben der Tuchflaͤchen gegeneinander

und den Waͤnden des Loches Statt findet (daher die dem Tuchquantum am

gemessene Groͤße des Loches), verursacht das Warmwerden der Waare, und somit

das Filzen. Warmes Wasser veranlaͤßt nur ein theilweises Filzen, und sollte

daher gar nicht anders als zur Aufloͤsung der Seife verwendet werden, die

sehr verduͤnnt mit Urin zulezt an das Tuch gethan wird, um es zum Steigen zu

bringen. Ist das Walken beendigt, so wird das Tuch durch fortwaͤhrendes

Hinzufuͤhren von kaltem und reinem Wasser ausgewaschen. – Die

Zuleitung des Wassers erfolgt durch eine Rinne und Roͤhre in dem hohlen Raum,

am oberen Theile der Brustlehne jedes Walkloches, aus welchem es durch

Loͤcher in das Loch selbst gelangen kann. Zum Abfuͤhren des Wassers dient die am

Grunde und in der Seite des Loches angebrachte Oeffnung, die beim Nichtgebrauch

durch einen Stoͤpsel verstopft wird.

Die Construction der Verzahnung der Waschhammer und des Loches weicht von derjenigen

der Walkhammer und des Walkloches ab. Nach der tiefsten Lage des Treibzahns eines

Waschhammers ist der Mittelpunkt des Zapfens des Haͤmmerarmes etwa 3 Zoll zur

Seite der Lothlinie α, ο die jenen trifft,

angenommen. Die Entfernung des Zapfenmittels von der aͤußeren Kante des

Hammers betraͤgt 7 Fuß 7 Zoll (Fig. 48 und 50), und die

Staͤrke des Hammerholzes etwa 12 bis 14 Zoll. Diese Staͤrke wird hier

in 4 Theile getheilt, und hievon wieder 3 Theile (etwas reichlich) zur

Bogenlaͤnge α, β genommen. Der

Radius β, γ bestimmt wieder den ersten

Zahn, der durch γ, δ (= 1/4 β, γ) und ε,

δ gebildet wird. ε, δ

steht senkrecht auf β, γ. Der zweite Zahn

wird durch ε, η und η, ι gebildet, deren Abmessungen denen des ersten Zahnes

gleich sind; der Treibzahn endlich ergibt sich, wenn α, κ gezogen wird, nachdem ι,

κ = 1 1/4 bis 1 1/2 Zoll gemacht worden. Auch hier wird der

Treibzahn etwa 1 1/2 Zoll abgestumpft.

Die Woͤlbung der Brustlehne wird auch hier durch zwei Kreisbogen aus den

beiden Mittelpunkten λ und μ beschrieben. Der Punkt λ liegt

in der Lothlinie α, ο und zwar 6 1/2 Zoll

uͤber α; der Punkt μ in der Linie μ, ν, die

durch λ so gezogen ist, daß die Entfernung des

Punktes μ von β etwa 7 Zoll betraͤgt.

Im oberen Rande ist wieder die Rinne zur Zuleitung des Wassers, in der

Ruͤklehne f des Waschloches aber mehrere

Loͤcher angebracht, durch welche das schmuzige Wasser ablaufen kann.

Das Waschen erfolgt mit Zusaz von den Loͤsungsmitteln, die fruͤher

angegeben wurden, in einer dem Walken aͤhnlichen Art. Die zwei

Haͤmmer, die in Abstanden von 1/8 Zoll von einander von der Ruͤklehne

und den Wandungen arbeiten, quetschen und wenden das eingelegte Tuch, und bringen

die Loͤsungsmittel so Laͤnge in Beruͤhrung mit den Wollhaaren,

bis der Schmuz geloͤst und demnaͤchst durch Spuͤlen mit reinem

Wasser moͤglichst beseitigt werden kann.

Ein Waschloch ist zureichend fuͤr den Bedarf von vier Walktuͤchern. Das

Urtheil hiesiger Fabrikanten uͤber die Vorzuͤge der

Walzenwaschmaschine vor den Waschhaͤmmern ist nicht uͤbereinstimmend;

in England gibt man den ersteren den Vorzug vor den lezteren. Vor mehreren Jahren

kaufte das koͤnigl. Gewerbe-Institut einen Walkstok von Lee in

Trowbridge bei Leeds in England an. Der Gebrauch solcher Walkstoͤke ist in

England fast allgemein, und die in Berlin damit angestellten Versuche haben

genuͤgend ihre zwekmaͤßige Construction bewaͤhrt. Eine

Abbildung dieses Walkstokes wird in Fig. 52, 53 und 54 in Seiten-,

Stirn- und Oberansicht, Fig. 55 im

Laͤngendurchschnitt mitgetheilt. Außerdem enthalten Fig. 56 mehrere Ansichten

und Durchschnitt des aus Gußeisen gefertigten Zapfentraͤgers und der Wand zur

Befestigung der Brustlehne, die, wie uͤberhaupt die Ruͤklehne und die

Wandungen, von Holz sind; Fig. 57 die Daumenwelle

mit Riemen- und Daumenscheibe aus Gußeisen. Der Mechanikus Mohl (in Berlin) baut solche Walkstoͤke, und

berechnet den Preis zu 400 Thlrn.

Vergleicht man hier den Laͤngendurchschnitt Fig. 55 mit in Fig. 46

gegebenen Abbildungen von der in Holz mehrfach ausgefuͤhrten Walke, so ergibt

sich, daß Form der Verzahnung der Haͤmmer und Woͤlbung der Brustlehne

mit der englischen Walke uͤbereinstimmen. Die Brustlehne ist nur gegen die

Rippen der Wand von Gußeisen angelehnt, und durch die Ausfuͤtterung der aus

Holz gemachten und an gußeiserne Seitenplatten angeschraubten Wandungen

gegengedruͤkt. Die durch die hoͤlzerne Ruͤklehne gezogenen

Schraubenbolzen halten die Wandungen in der richtigen und festen Entfernung von

einander. Die Gleitschienen sind auch von Holz, in die Ruͤklehne eingezapft,

und oben durch zwei schmiedeiserne Zugstangen mit dem gußeisernen

Zapfentraͤger verbunden.

Die in der Zeichnung deutlich angegebene Verbindung der einzelnen Theile dieses

Walkstokes bedarf wohl kaum einer Erklaͤrung. Fuͤr die Erreichung

guter Resultate ist es indessen Bedingung, den Walkstok genau in der bemerkten

Stellung zu befestigen. Die Haͤmmerarme bilden verlaͤngert die

Hebelatten; sie sind gegen Abnuͤzung mit schmiedeisernen Platten verschuht.

Zum Heben der Haͤmmer dient eine in Fig. 57 abgebildete

Daumenscheibe. Die hoͤlzernen Daumen werden hier fuͤr beide

Haͤmmer an einer Scheibe, und zwar von jeder Seite zwei gegen die Scheibe,

und in hier angegossene Kaͤstchen eingelegt und festgeschraubt. Die Scheibe

ist in der Zeichnung nur zweihuͤbig; die Erfahrung hat indessen gelehrt, daß

es vortheilhafter ist dieselben groͤßer und dreihuͤbig zu machen.

Tafeln