| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Fabriciren und Appretiren von Wollen- und anderen Zeugen, worauf sich James Walton, Wollenwaaren-Fabrikant von Sowerby Bridge Mills in der Grafschaft York, am 21. März 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. XXV., S. 109 |

| Download: | XML |

XXV.

Verbesserungen an den Maschinen zum Fabriciren

und Appretiren von Wollen- und anderen Zeugen, worauf sich James Walton,

Wollenwaaren-Fabrikant von Sowerby Bridge Mills in der Grafschaft York, am 21. Maͤrz 1837 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1838, S. 139.

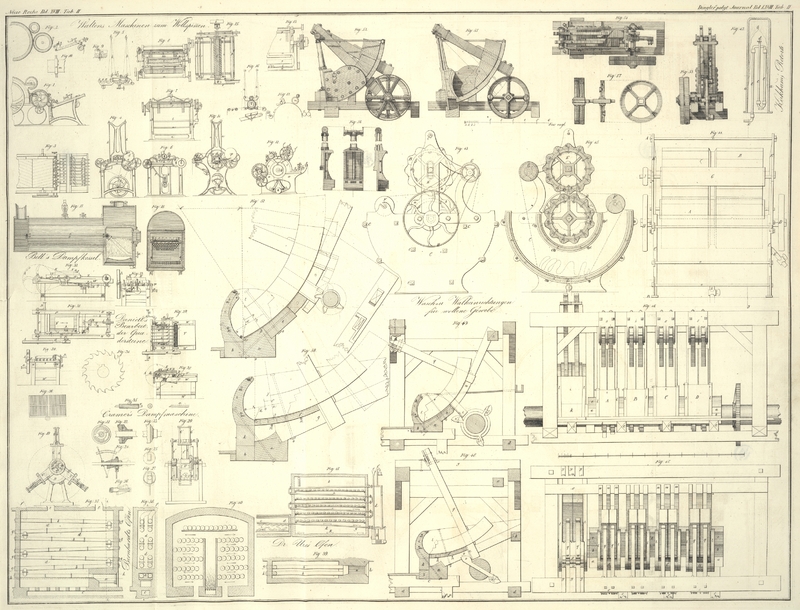

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Walton's Maschinen zum Fabriciren von Wollenzeugen.

Meine Erfindung betrifft: 1) die dem Wollenspinn-Processe vorangehende

Verwandlung der Wollenvließe in sogenannte Wikler oder Floͤthen. 2) die

Zusammensezung einer Maschine zum Aufrauhen oder Aufbuͤrsten des Haares

wollener und anderer Zeuge. 3) endlich das Scheeren wollener und anderer das

Scheeren beduͤrfender Zeuge.

Fig. 1 ist

eine Abbildung eines Theiles einer Kardaͤtschmaschine, an der einige meiner

Verbesserungen angebracht sind. Fig. 2 ist ein

Durchschnitt, und Fig. 3 ein Grundriß von Fig. 1. An allen diesen

Figuren ist a, a eine Reihe endloser lederner oder

anderer Laufbaͤnder, welche um die Walze b und um

die Rollen c, c laufen. Diese Rollen sind, um die

Floͤthenbreiten von einander zu trennen, unter einem Winkel gestellt. Auf

jedem der Laufbaͤnder a, a ruht eine Spindel, die

nicht umzulaufen braucht, sondern die durch einen entsprechenden Haͤlter

unter einem Winkel erhalten wird, und auf ihr endloses Laufband druͤkt. Die

Spindelhaͤlter sind so eingerichtet, daß der Winkel, unter dem die Spindeln

erhalten werden, abgeaͤndert werden kann. d, d

ist eine Reihe kreisrunder Schneidinstrumente, die ich vorzugsweise aus

gehaͤrtetem Stahle verfertigen lasse, und die mit ihren Schneiden auf der

Walze e, deren Oberflaͤche zur Aufnahme der

Schneidinstrumente d, d gehaͤrtet ist, ruht. Wenn

der Walze e eine langsame Bewegung mitgetheilt wird, so

erhalten auch die Schneidinstrumente, indem sie sachte gegen die Oberflaͤche

der Walze e angedruͤkt werden, gleichfalls eine

rotirende Bewegung mitgetheilt. Das von dem Cylinder herlaufende endlose breite

Wollenvließ wird durch die Schneidinstrumente in mehrere Streifen oder Breiten

zerschnitten, und alle diese Streifen gelangen, indem sie von den endlosen

Laufbaͤndern a, a vorwaͤrts

gefuͤhrt werden, unter die Spindeln, wo sie dann in spiralfoͤrmiger

Richtung um die Spindeln gewunden, und durch irgend eine der bekannten Vorrichtungen

gerollt oder verdichtet werden, so daß sie zum Spinnen bereit sind. In der hier

gegebenen Zeichnung sieht man zu diesem Behufe eine aus drei Walzen

f, g, g bestehende Vorrichtung angebracht. Die Walze f theilt ihre rotirende Bewegung an die Walzen g, g mit, und diesen lezteren wird außerdem noch auf

irgend eine der bekannten Weisen in der Richtung ihrer Laͤnge eine

Hin- und Herbewegung gegeben. Da die in Floͤthen geschnittenen

Wollenstreifen offenbar auch gerollt werden koͤnnen, ohne daß man ihnen eine

spiralfoͤrmige Richtung zu geben braucht, so kann man die Spindeln und die

Laufbaͤnder oder die zur Bewegung dienenden Oberflaͤchen wohl auch

entbehren, und in diesem Falle zum Rollen bloß bewegliche Oberflaͤchen

anwenden. Ich gebe jedoch der den Faden mitgetheilten spiralfoͤrmigen

Richtung den Vorzug. Man wird finden, daß die spiralfoͤrmige Drehung der

Fasern mehr oder minder stark ist, je nachdem der Winkel, den die Spindeln mit der

Linie der Laufbandwelle bilden, ein mehr oder minder spizer ist.

Bei den gewoͤhnlichen Methoden, die man zum Behufe des Aufstellens oder

Aufbuͤrstens und Scheerens des Haares der Wollentuͤcher und sonstigen

Wollenzeuge zu befolgen pflegt, laͤuft der Zeug ohne Unterbrechung

vorwaͤrts, waͤhrend sich sowohl der Rauch- als der

Scheercylinder in unbeweglichen Zapfenlagern dreht. Findet nun an dem Rauhcylinder

irgend eine Unvollkommenheit Statt, so wird hieraus auch ein unvollkommenes

Aufrauhen erfolgen, und eben so wird das Scheeren unvollkommen von Statten gehen,

wenn der Scheercylinder eine Unvollkommenheit darbietet. Diese Bemerkungen treffen

hauptsaͤchlich die gewoͤhnlichen Rauh- oder Gigmuͤhlen,

ausgenommen sie sind nach dem Patente gebaut, welches ich unterm 23. Oktober 1835

erhielt.Man findet dieses Patent im Polyt. Journ. LXI. S. 382. Dieser meiner fruͤheren Erfindung gemaͤß wird naͤmlich

dem Tuche nicht bloß eine ununterbrochene Vorwaͤrtsbewegung mitgetheilt,

sondern das Lager, auf dem sich das Tuch bewegt, wird zugleich auch einer

excentrischen Bewegung theilhaftig. Das Lager und das auf diesem befindliche Tuch

beschreibt in Folge der darauf wirkenden Excentrica mit jedem seiner Punkte

fortwaͤhrend Kreise, so daß das Tuch nicht nur seitlich uͤber die

Laͤnge des Scheercylinders, sondern auch in seiner Laͤngenrichtung

wieder zuruͤkbewegt wird, wie dieß aus der Beschreibung meines

fruͤheren Patentes mit der demselben beigegebenen Zeichnung deutlich erhellt.

Durch meine gegenwaͤrtigen Verbesserungen beabsichtige und erzweke ich

nunmehr eine solche Verbindung der Maschinerie, daß das Tuch nebst seiner

fortschreitenden Bewegung in Hinsicht auf die Schneiden des Scheercylinders auch

noch eine Bewegung erhaͤlt, durch die es immer und immer wieder dem

Scheerprocesse ausgesezt wird: so zwar, daß jeder Theil des Tuches, auf den in irgend

einem Zeitmomente die Schneiden wirkten, durch den Gang der Maschine abermal in den

Bereich des Scheercylinders gelangt. Da jedoch der Scheercylinder

fortwaͤhrend umlaͤuft, so wird kein auf der Oberflaͤche des

Tuches befindlicher Punkt, der ein Mal mit einem bestimmten Theile des

Scheercylinders in Beruͤhrung gekommen ist, noch ein Mal unter den Bereich

derselben Stelle der Schneiden des Cylinders gelangen. Der einzige Unterschied, der

zwischen meiner jezigen und meiner fruͤheren Methode besteht,

beschraͤnkt sich darauf, daß, was das Scheeren betrifft, das Tuch sich bei

ersterer jeder Zeit und ununterbrochen in einer geraden Linie bewegt,

waͤhrend bei lezterer die Bewegung in einer durch die Anwendung der

Excentrica bedingten Curve Statt findet. Zu bemerken kommt uͤbrigens, daß,

obgleich ich oben von derlei Bewegungen des Tuches gesprochen habe, dieß relativ mit

der Bewegung der Achse der Scheermaschine gemeint ist, denn die auf die

Tuchoberflaͤche und auf die Oberflaͤche des Scheercylinders

bezuͤglichen Bewegungen lassen sich entweder dadurch, daß man den

Zapfenlagern der Welle des Scheercylinders eine Hin- und Herbewegung

mittheilt, oder dadurch, daß man dem Tuche selbst die noͤthigen Bewegungen

gibt, erzielen. Ich ziehe es vor, den Scheercylinder neben seiner fortlaufenden

rotirenden Bewegung auch noch einer queren Hin- und Herbewegung theilhaftig

zu machen. Ich will nun versuchen meine auf das Scheeren des Tuches

bezuͤglichen Verbesserungen zuerst zu beschreiben.

Fig. 4 ist ein

Endaufriß einer mit meinen Erfindungen ausgestatteten Scheermaschine, und Fig. 5 ein

Querdurchschnitt der arbeitenden Theile durch die Mitte der Maschine genommen. An

dem Gestelle a, a bemerkt man den Rigger oder die

Treibrolle b. Die Laufbandrolle c dient zum Umtreiben des Scheercylinders, die Rolle d hingegen zum Umtreiben der Kurbelwelle e, die durch das Rad g die

Zugwalze f in Bewegung sezt. Die Verbindungsstange h bewegt sich mit dem einen Ende an einem in die

Flaͤche der Scheibe e eingelassenen Kurbelzapfen,

mit dem anderen hingegen an einem in den Scheerenwagen i

eingelassenen Zapfen. Dieser Wagen ist an den Stangen k,

die sich um die Welle l bewegen, aufgehaͤngt. Der

Scheercylinder ist nach der herkoͤmmlichen Art gebaut; das Tuch ruht auf dem

Lager m, welches durch die excentrischen Rollen n, die ihrerseits durch den Hebel o ihre Bewegung mitgetheilt erhalten, auf und nieder bewegt wird. Die

Walzen p, p erhalten das Tuch gespannt; zwei derselben

senken sich mit dem Lager herab, damit man das Tuch leichter in die Maschine bringen

kann. q ist der Scheercylinder und die in dem Wagen i sinne Buͤrste, womit das Haar des Tuches aufgestellt

wird, waͤhrend sich der Wagen hin und her schwingt. Nach der ganzen

Laͤnge der Maschine laͤuft unter dem Lager die Zahnstange s, an der sich der eiserne Buͤgel t frei schiebt, wenn er mittelst des Getriebes u und des Griffes v in

Bewegung gesezt wird. Von den Enden dieses Buͤgels aus ist uͤber die

Flaͤche des Lagers ein Stuͤk elastischen Stahles oder eines anderen

Metalles oder auch eines Zeuges festgespannt, wie man dieß in Fig. 9 und 10 bei w sieht. Dieses laͤßt sich je nach der Breite des

Tuches so bewegen, daß es die Sahlbaͤnder bedekt, damit, wenn man will, deren

Haar nicht abgeschnitten wird. Die Pfeile deuten an, in welcher Richtung sich das

Tuch bewegt.

Diese Maschine arbeitet nun auf folgende Weise. Wenn das Lager m und die Walzen p herabgesenkt worden sind,

was dann geschieht, wenn man den Hebel o in die aus Fig. 11 zu

ersehende Stellung bringt, so fuͤhrt man das Ende des Zeuges zwischen den

Spannungswalzen hindurch und uͤber das Lager an die mit Karden,

Pluͤsch oder Tuch uͤberzogene Zugwalze f.

Wenn man hierauf das Lager m in die in Fig. 4 angedeutete

Stellung emporbringt, so kann die Maschine in Gang gesezt werden. Befindet sie sich

wirklich in Gang, so bewegt sich sowohl der Scheercylinder q, als die Aufrauhbuͤrste r mit dem

Wagen i auf der Tuchoberflaͤche hin und her,

wodurch beide mehrere Mal uͤber einen und denselben Theil des Tuches bewegt

werden.

Fig. 6 ist ein

End-, Fig.

7 ein Frontaufriß und Fig. 8 ein Grundriß einer

zwar nach demselben Principe, aber nach einer etwas anderen Anordnung gebauten

Maschine. In dem Gestelle a, a bemerkt man gleichfalls

die Treibrollen b, so wie auch die Laufbandrollen c und d, von denen erstere

zum Umtreiben der Scheerwerkzeuge, leztere hingegen zum Treiben der Zugwalze dient.

Die Kurbeln c sezen durch die Verbindungsstangen g den Wagen f in Bewegung.

h ist das elastische Lager, i der rotirende Scheercylinder, j die

Zugwalze, k, k die Falzen, in denen sich das Lager auf

und nieder bewegt, l eine Welle, an der sich zwei zum

Emporheben des Lagers bestimmte Kaͤmme oder Excentrica befinden, m Schrauben zur Adjustirung des Lagers nach den

Scheerenblaͤttern, n eine Welle zur Bewegung

dieser mit den abgestuzt kegelfoͤrmigen Raͤdern o in Verbindung stehenden Schrauben. Der einzige Unterschied zwischen

dieser und der naͤchst vorher beschriebenen Maschine beruht darauf, daß der

Wagen oben auf dem Gestelle mit Raͤdern auf Schienenbahnen laͤuft. Die

Schneiden der Scheerwerkzeuge bewegen sich demnach mit dem Lager parallel, anstatt

nach der oben angegebenen Methode einen Kreisbogen zu beschreiben.

Fig. 11 ist

ein Endaufriß einer Maschine zum Scheeren wollener und anderer Tuͤcher, an

der auch die zum Aufrauhen des Haares dienenden Vorrichtungen angebracht seyn

koͤnnen. Fig. 12 ist ein Durchschnitt durch einige Maschinentheile, in der Mitte

der Maschine genommen. Fig. 13 endlich ist ein

Frontaufriß, woran die Zugwalzen und ein Theil des Raͤderwerkes beseitigt

sind. In dem Gestelle a laͤuft die Treibwelle b lose um die Welle des Cylinders c, den ich das Lager der Maschine nennen will. Die Laufbandrolle d ist mit einer der Treibrollen aus einem Stuͤke

gegossen oder auf irgend andere Weise daran befestigt. An ihr ist auch die Laufband,

rolle e festgemacht, so daß sich alle drei Rollen

gemeinschaftlich an der Welle des cylindrischen Lagers bewegen. Der gußeiserne

Rahmen l ist so gebohrt, daß er sich lose an der Welle

des Lagers bewegen kann; mit jedem Ende des Lagers steht ein solcher Rahmen durch

drei Querstangen g in Verbindung. Oben auf diesem Rahmen

ist sowohl der Scheer- als der Aufrauhcylinder i

angebracht. Die Wechselbewegung oder Zahnstange k treibt

diese beiden Cylinder concentrisch mit dem Lager hin und her, welche Bewegung aber

uͤbrigens auch durch eine Kurbel oder durch eine excentrische Scheibe

hervorgebracht werden kann. An dem einen Ende der Welle l befindet sich ein Getrieb, welches in die Zahnstange eingreift; an dem

anderen Ende dagegen befindet sich eine Laufbandrolle, die von der Rolle e her umgetrieben wird. Die Zugwalzen m erhalten ihre Bewegung von der Laufbandrolle n her. Von den zur Spannung dienenden Walzen

laͤßt sich eine zum Behufe der Regulirung der Spannung des Tuches mit

Huͤlfe der Schraube p adjustiren. Die mit Karden

oder Borsten besezte Walze q laͤuft mit zwei Mal

groͤßerer Geschwindigkeit um als der Aufrauhcylinder, damit sie lezteren von

den auf ihn angesammelten Fasern reinigt, und sie in das fuͤr sie bestimmte

Gehaͤuse schafft. Aus dieser Beschreibung erhellt, daß diese Maschine, wie

sehr sie auch in der Anordnung ihrer Theile abweichen mag, doch auf demselben

Principe beruht; d.h. das rotirende Scheerinstrument bewegt sich hin und her, und

wiederholt den Schnitt mehrere Mal, wobei jedoch nie wieder derselbe Punkt desselben

auf denselben Punkt der Tuchoberflaͤche wirkt.

Fig. 14 ist

ein Endaufriß einer Maschine zum Aufrauhen des Haares und zum Niederbuͤrsten

und Reinigen wollener und anderer Tuͤcher. Fig. 15 ist ein Grundriß

oder eine Ansicht im Vogel-Perspektive. Fig. 16 endlich zeigt

einige der arbeitenden Theile im Durchschnitte. In dem Gestelle a, a sieht man die Treibrolle b und die Buͤchse, mit deren Huͤlfe die Maschine angehalten

oder in Gang gesezt wird. Die Laufbandrolle c dient zum

Umtreiben des mit Karden besezten Rauhcylinders d. die Einrichtung dieses

lezteren erhellt am besten aus Fig. 15, wo d, d, d ein spiralfoͤrmig um den Cylinder

gewundenes Kardenleder ist und e, e, e eine zwischen die

einzelnen Kardenreihen gebrachte Rippe, welche bis in die Naͤhe der

Kardenspizen emporreicht, und sie hindert zu stark in das Tuch einzudringen. Diese

Rippe ist zur Verhuͤtung der Reibung auf dem Tuche mit einem duͤnnem

Zinkbleche oder mit einem anderen glatten Metalle bedekt. Fuͤr feinere

Tuͤcher fand ich es noch zwekmaͤßiger, anstatt dieser

Metalloberflaͤchen eine spiralfoͤrmige Buͤrste zwischen den

spiralfoͤrmig laufenden Karden anzubringen. Der mit Karden besezte Cylinder

f dient zum Austreiben der zwischen den Karden des

Cylinders d angesammelten Fasern, zu deren Aufnahme die

Buͤchsen g, g bestimmt sind. Der Rauhcylinder ist

in dem durch die Stangen i, i zusammengehaltenen Rahmen

h aufgehaͤngt; diese Stangen gewaͤhren

auch dem Tuche eine Unterlage, wenn dasselbe durch die Spannung des Stuͤkes

emporsteigt. Das elastische Lager k ist als herabgesenkt

und außer Dienst befindlich dargestellt; soll es in Anwendung gebracht werden, so

laͤßt sich's mit Huͤlfe des Excentricums l

und des Hebels m emporbewegen, wo man ihm dann den

Cylinder mittelst der Schraube n adjustirt. p ist eine Kurbelwelle, die von der Rolle q her mittelst eines Laufbandes umgetrieben wird, r eine Zugwalze, die ihre Bewegung von der Kurbelwelle

her mitgetheilt erhaͤlt, s Spannungswalzen, t eine Stell- oder Adjustirschraube, n Aufhaͤngstangen, an denen sich der

Aufrauh-Apparat schwingt; v Verbindungstangen,

womit der Rahmen h in Bewegung gesezt wird. Man kann

sich dieser Maschine auch bedienen, um auf einem festen Lager, uͤber welches

sich das Tuch bewegt, und welches aus einem etwas nach der Flaͤche

gewoͤlbten Holz- oder Metallstabe besteht, aufzurauhen oder zu

buͤrsten.

Wenn man die Rauhmaschinen diesem Theile meiner Erfindung gemaͤß anfertigt, so

ergibt sich in Folge des geringen Umfanges, den der Rauhcylinder erheischt, und in

Folge des kleineren Raumes, den eine zur Verrichtung einer bestimmten Arbeit

dienende Maschine einnimmt, eine bedeutende Ersparniß. Es erhellt aus meiner

Beschreibung, daß der Zwek meiner Erfindung, in so fern sie sich auf das Aufrauhen

und Scheeren wollener und anderer dieses Processes beduͤrfender Zeuge

bezieht, darauf hinausgeht, dem Tuche in Hinsicht auf die Aufrauh- und

Scheercylinder eine solche Bewegung zu geben, daß es, anstatt sich ununterbrochen

unter Cylindern, die ihre Stellung nicht veraͤndern, fort zu bewegen,

wiederholt in den Bereich des Aufrauh- und Scheercylinders kommt. Ob sich

hiebei die Cylinder in Beziehung auf das Tuch bewegen, oder ob eine Bewegung des Tuches in Hinsicht

auf die Cylinder Statt findet, ist nicht von Belang. Der einzige Grund, warum ich

jedoch lieber den Cylindern der Rauh- sowohl als der Scheermaschine die

Hin- und Herbewegung gebe, beruht darin, daß diese Bewegung leichter zu

erzielen ist, als jene des Tuches. Diese Bewegungen lassen sich durch mancherlei

Mittel hervorbringen; ich habe jene angegeben, die mir als die zwekmaͤßigsten

erschienen, binde mich aber keineswegs an sie allein; so wenig als ich irgend einen

der einzelnen Theile der beschriebenen Maschinen als meine Erfindung in Anspruch

nehme. Endlich muß ich noch bemerken, daß der Aufrauh- oder Scheercylinder

nicht durch- aus nach der Breite des Tuches angebracht zu seyn und in dieser

Richtung zu spielen hat; sondern daß man ihn auch unter einem Winkel stellen und

unter diesem arbeiten lassen kann, wenn die Maschine demgemaͤß eingerichtet

wird.

Tafeln