| Titel: | Verbesserungen an den für Eisenbahnen und Landstraßen bestimmten Locomotiv-Dampfmaschinen, welche auch auf die Maschinen der Dampfboote und auf stationäre Dampfmaschinen anwendbar sind, und worauf sich Richard Burch, Mechaniker von Heywood in der Grafschaft Lancaster, am 16. Febr. 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. XXXVII., S. 165 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Verbesserungen an den fuͤr Eisenbahnen und

Landstraßen bestimmten Locomotiv-Dampfmaschinen, welche auch auf die Maschinen

der Dampfboote und auf stationaͤre Dampfmaschinen anwendbar sind, und worauf sich

Richard Burch,

Mechaniker von Heywood in der Grafschaft Lancaster, am 16. Febr. 1837 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1838, S.

352.

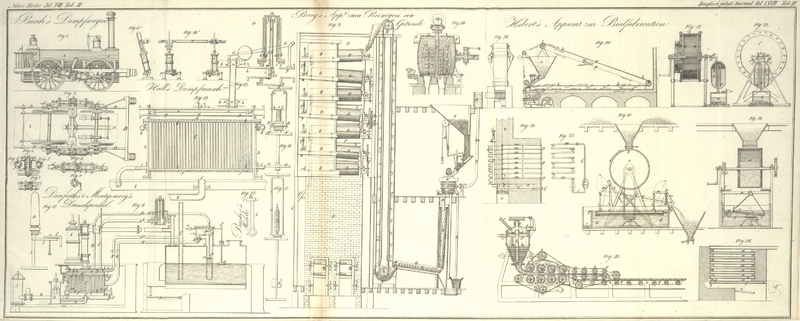

Mit Abbildungen aus Tab.

III.

Burch's verbesserte Locomotiv-Dampfmaschinen.

Meine Erfindungen bestehen: 1) in einem eigenthuͤmlichen Baue der Maschine

oder in einer neuen Anordnung ihrer wesentlichen Theile, wodurch Ich im Stande bin,

auf jedes einzelne Laufrad einen eigenen Cylinder oder Kolben wirken zu lassen,

indem ich dessen Triebkraft direct und ohne zu einer Verbindungsstange Zuflucht zu

nehmen, an den an dem Rade befindlichen Kurbelzapfen, oder an die an dem Ende seiner

Achse angebrachte Kurbel fortpflanze. Es wird hiedurch eine Verkuppelung der

Raͤder moͤglich, und jedes Rad kann durch jeden Kolbenhub umgetrieben

und dadurch veranlaͤßt werden, laͤngs der Schienenbahn fortzurollen,

anstatt auf dieser ohne Ortsveraͤnderung umzuglitschen, wie dieß an den

gewoͤhnlichen Locomotiven oͤfter zu geschehen pflegt. Um zu diesem

Zweke zu gelangen, bringe ich an jeder Seite des Gestelles oder des Wagens der

Maschine in einer zwischen den Raͤderachsen oder den Kurbelmittelpunkten

befindlichen Linie zwei Cylinder an, die sich zwischen diesen Achsen schwingen, und

die durch diese ihre Schwingungen die Dampfwege oder Ventile oͤffnen und

schließen.

Sie bestehen 2) in der Anwendung eines eigens geformten Scheibenventiles, welches

nach dem Principe eines gewoͤhnlichen Ventilators gebaut ist, und welches ich

in 4, 8, 16 oder in eine andere durch 4 theilbare Anzahl gleicher Theile theile, von

denen die eine Haͤlfte massive Oberflaͤche, die andere hingegen

abwechselnd Dampfwege darbietet, wie dieß spaͤter angegeben werden soll.

Eine quer durch den Wagen laufende horizontale Welle traͤgt die Theile, welche

diese Ventile bilden, so wie auch die vier Cylinder tragen. Da diese Welle ferner

die Schwingungsmittelpunkte fuͤr jedes Cylinderpaar bildet, und da sich die

Cylinder um ihre gemeinschaftlichen Drehpunkte schwingen, waͤhrend die

Ventile oder Dampfbuͤchsen unbeweglich an der Welle fixirt sind, so wird auf

diese Weise offenbar das Oeffnen und Schließen der Dampfwege bewirkt.

Sie betreffen 3) die Anwendung einer Metallscheibe oder einer Metallplatte zwischen

den beiden erwaͤhnten, das Ventil bildenden Flaͤchen. Da in dieser

Platte Oeffnungen angebracht sind, welche jenen des Ventiles entsprechen, so wird

sie, wenn sie mittelst eines Hebels ruͤk- oder vorwaͤrts bewegt

wird, den Hub der Maschine augenbliklich umkehren, und eine retrograde Bewegung

hervorbringen: d.h. durch deren Vermittelung werden jene Ventiloͤffnungen,

die fruͤher Auslaßoͤffnungen waren, in Einlaßoͤffnungen

umgewandelt und umgekehrt.

Sie bestehen endlich 4) in parallelen Fuͤhrern oder in Vorrichtungen, womit

die Kurbeldrehpunkte an der einen Seite des Wagens mit jenen an der anderen Seite

bestaͤndig unter rechten Winkeln erhalten werden, und wodurch alle seitlich

auf die Kolbenstangen wirkende Gewalt gaͤnzlich verhuͤtet wird. Dieß

erziele ich mittelst eines an dem aͤußeren Ende oder an dem Dekel eines jeden

Cylinders fixirten Schiebers oder Falzes, der sich zugleich mit dem Cylinder

schwingt, und worin sich die Kloben der Kurbelzapfen bewegen.

Die Zeichnungen, zu deren Beschreibung ich sogleich uͤbergehen will,

erlaͤutern die Anwendung all dieser Verbesserungen an den Locomotiven, und

zum Theil an den auf Dampfschiffen gebraͤuchlichen oder an den

stationaͤren Dampfmaschinen. An saͤmmtlichen Figuren sind zur

Bezeichnung gleicher Theile gleiche Buchstaben beibehalten.

Fig. 1 ist ein

seitlicher Aufriß einer meinem Principe gemaͤß gebauten Locomotivmaschine,

welche man in Fig.

2 in einem Grunds risse oder in einer horizontalen Ansicht sieht. Fig. 3 gibt

eine seitliche Ansicht eines Cylinderpaares, woran das Ventil an der einen Seite des

Wagens abgenommen ist, damit die Stellung der Dampfwege ersichtlich ist.

Der nach dem gewoͤhnlichen Principe gebaute Kessel und Ofen A, A ruht in dem Gestelle B,

B. Die vier Dampfcylinder C, C, C, C sind mit

Randkraͤnzen an die Dampfkammern oder Ventilbuͤchsen D, D gebolzt oder auch auf andere Weise daran befestigt.

An den Enden der Achsen der Laufraͤder sind unter rechten Winkeln die Kurbeln

b, b befestigt, in welche die Kurbelzapfen c, c fest eingelassen sind. Im Falle sich die

Raͤder außerhalb des Gestelles befaͤnden, wie dieß einigen Ingenieurs

mehr zusagt, muͤßten die Kurbelzapfen c, c wie

gewoͤhnlich an einem der Arme oder Knaufe des Rades angebracht werden. An

ihnen sind mit metallenen Baͤndern oder auch auf andere Weise ohne

Dazwischenkunft der gewoͤhnlichen Verbindungsstangen die Kolbenstangen d, d befestigt. Die Kloben des Kurbelzapfens, welche

sich an den Haͤuptern der Kolbenstangen befinden, bewegen sich in den aus

Fig. 1

ersichtlichen ausgefalzten Fuͤhrern oder Bahnen d*, d*, d*, d*.

Wenn die beiden Kurbeln unter rechten Winkeln mit einander unterhalten werden, und

wenn sie auch mit jenen an der anderen Seite des Wagens rechte Winkel bilden, so

werden, wenn sich die Cylinder um ihr Central-Zapfenlager e, e schwingen, die Wechselbewegungen der Kolben die

Kurbeln umtreiben, woraus dann ein Umlaufen der Achsen und der Laufraͤder des

Wagens erfolgt. Diese Wechselbewegungen der Kolben erwachsen daraus, daß durch die

Cylinderschwingungen die Ventile geoͤffnet und geschlossen werden, so daß der

Dampf gehoͤrig ein- und austreten kann. Es erhellt dieß am besten aus

Fig. 4, wo

saͤmmtliche Theile des Ventiles im Detail und im Langendurchschnitte

abgebildet sind.

Die Dampfkammer f besteht naͤmlich aus zwei

ringfoͤrmigen Hoͤhlen, von denen die aͤußere mit den

Dampfroͤhren und die innere mit den Auslaßroͤhren in Verbindung steht,

g ist die mit dem Kessel in Zusammenhang stehende

Einlaß, oder Dampfroͤhre, die auf irgend eine geeignete Weise mit Dampf

gespeist wird; die Roͤhre h hingegen leitet den

verbrauchten Dampf aus der Maschine ab. Die zur Umkehrung dienende Platte i, i, deren beide Flaͤchen man aus Fig. 5 und 6 sieht, liegt

mit der in Fig.

6 ersichtlichen Flaͤche dicht an der Dampfkammer, und laͤßt

durch die Oeffnungen j, j, j den Dampf in die Cylinder

treten. Die Oeffnungen k, k, k dagegen kommen gegen den

inneren ringfoͤrmigen Raum zu liegen und werden mithin zu Auslaßwegen. Wenn

man keiner Umkehrbewegung bedarf, so kann man diese Platte auch mit der Dampfkammer

aus einem Stuͤke gießen. Eine zweite Platte l, l,

welche genau eben, solche Oeffnungen hat, wie die zulezt beschriebene, ist mit ihrer

Flaͤche nach entgegengesezter Richtung gekehrt und auf den Siz des Cylinders

m, m geschraubt. Man sieht diesen lezteren in Fig. 7 einzeln

fuͤr sich auf dem Cylinder c, e auf dem er

befestigt ist. Da er sich zugleich mit dem Cylinder schwingt, so werden seine

Oeffnungen abwechselnd mit den Einlaß- und Auslaßmuͤndungen der

Umkehrplatte zusammenfallen.

Man wird bemerken, daß in Fig. 4 saͤmmtliche

Theile um sie deutlicher sichtbar zu machen, als etwas an der Welle e, e aus einander geschoben dargestellt sind; in der

Wirklichkeit sind sie hingegen saͤmmtlich in inniger Beruͤhrung mit

einander und so vollkommen abgeschliffen, daß das Ventil vollkommen dampfdicht

schließt.

Aus Fig. 7

erhellt, daß die obere Flaͤche des Cylindersizes wie die Dampfkammer zwei

ringfoͤrmige Hoͤhlen oder Kammern darbietet, und daß der

aͤußere Ring durch den Dampfcanal q, q mit dem

Scheitel der Cylinder, der innere hingegen mit deren Boden in Verbindung steht. Wenn

die Flaͤche Fig. 6 auf ihn gelegt und darauf fixirt ist, so communiciren die Muͤndungen n, n, n, n mit den Boͤden, die Muͤndungen

o, o, o, o hingegen mit den Scheiteln der Cylinder,

und durch die Schwingungen dieser lezteren werden diese Muͤndungen

abwechselnd mit den Einlaß- und Auslaßoͤffnungen der Umkehrplatte

zusammenfallen, wodurch die Zu- und Ableitung des Dampfes vermittelt ist.

Soll die Bewegung der Maschine umgekehrt werden, so braucht der Ingenieur oder

Maschinist nur den in Fig. 1 bei p ersichtlichen Hebel sachte zu bewegen. Denn da dieser,

wie Fig. 8

zeigt, durch ein Verbindungsstuͤk mit der Umkehrplatte i, i in Zusammenhang steht, so wird leztere zum Theile um die Welle e umgedreht, bis eine der Muͤndungen n in jene Stellung gelangt, in der sich vorher die

Auslaßoͤffnung o befand, wodurch das Spiel der

Maschine augenbliklich umgekehrt wird. Sollte man es fuͤr zwekmaͤßiger

halten, den inneren Ring der Dampfkammer und des Cylindersizes zum Einlaßcanale zu

machen, und dafuͤr den aͤußeren Ring mit der Auslaßroͤhre in

Verbindung zu bringen, so wird der Erfolg derselbe seyn.

Die Verbesserungen an den stationaͤren Dampfmaschinen, so wie an den auf den

Dampfbooten gebraͤuchlichen erhellen aus Fig. 9 und 10, von denen

erstere die wesentlichen Theile einer nach dem Hochdrukprincipe gebauten

stationaͤren Dampfmaschine; leztere dagegen einen Aufriß eines Cylinderpaares

in Verbindung mit der Welle des Ruderrades eines Dampfbootes darstellt. An beiden

Figuren ist a die Welle des Schwungrades oder die Welle

des Ruderrades, b die Kurbel, c der Kurbelzapfen, d die Kolbenstange und e der Cylinder. Das Ventil oder die Dampfkammer f, f befindet sich an einer horizontalen Welle g, g, die den Dreh- oder Schwingungspunkt des

Cylinders bildet. In beiden Faͤllen ist keine Umkehrplatte angedeutet; die

beiden Ventiloberflaͤchen h1, h2 sind auf die

oben angegebene Weise in innige Beruͤhrung gebracht, wobei sich die eine

Haͤlfte des Ventiles h1 mit dem Cylinder

schwingt, waͤhrend die andere Haͤlfte oder die Dampfbuͤchse h2 auf der Welle g sinn ist,

wodurch der Ein- und Austritt des Dampfes bewirkt wird. Es erhellt, was diese

Maschinen betrifft, daß diese eigenthuͤmliche Art von Ventil auch an einem

fixirten oder unbeweglichen Cylinder angebracht werden kann, wenn man einer Platts

oder Scheibe, die der oben beschriebenen Umkehrplatte aͤhnlich, mit

geeigneten Oeffnungen versehen, und zwischen den beiden Ventiloberflaͤchen

h1, h2 angebracht ist, eine gehoͤrige

Wechselbewegung gibt. Bemerken muß ich ferner, daß, wenn man annimmt Fig. 10 sey ein Grundriß

einer Locomotivmaschine anstatt eines Aufrisses einer Maschine eines Dampfbootes,

und wenn man die Ruderradwelle b, b zur

gewoͤhnlichen Kurbelwelle der Locomotivmaschine macht, an diesen Maschinen durch

Benuzung meines verbesserten Ventiles auch zwei anstatt vier Cylindern angewendet

werden koͤnnen.

Als meine Erfindung erklaͤre ich keinen der bereits an der

gewoͤhnlichen Dampfmaschine gebraͤuchlichen Theile: wohl aber 1) die

Anwendung von vier Cylindern an einer Locomotive, oder die directe Anwendung der

Triebkraft auf jedes Laufrad nach der beschriebenen Methode; 2) die Anwendung eines

eigens geformten, nach dem beschriebenen Principe gebauten Scheibenventiles an den

Locomotiven, Dampfbooten und stationaͤren Dampfmaschinen; 3) die Anwendung

einer Scheibe zwischen den beiden Ventilflaͤchen, um dadurch den Kolbenhub

durch Umkehrung der Ein- und Auslaßmuͤndungen umzukehren; 4) endlich

die Art und Weise, die Kurbeln der Locomotive auf der einen Seite sowohl mit

einander als auch mit jenen der gegenuͤberliegenden Seite unter rechten

Winkeln zu erhalten, um die Schwingungen der Cylinder durch Schieber oder parallele

Fuͤhrer hervorzubringen.

Tafeln