| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten und Maschinen zur Brodfabrication und zu anderen darauf bezüglichen Zweken, worauf sich Luke Herbert, Civilingenieur in Paternoster-Row in der City of London, am 24. Jan. 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. XXXIX., S. 173 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Verbesserungen an den Apparaten und Maschinen zur

Brodfabrication und zu anderen darauf bezuͤglichen Zweken, worauf sich Luke Herbert, Civilingenieur

in Paternoster-Row in der City of London, am 24. Jan. 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Februar 1838, S.

274.

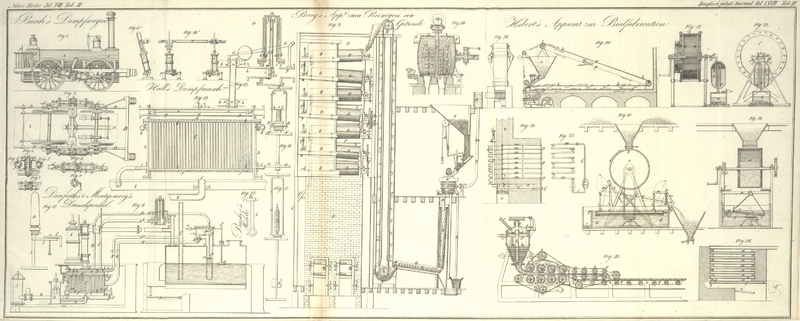

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Herbert's verbesserte Apparate zur Brodfabrication.

Die unter diesem Patente begriffenen Erfindungen umfassen eine Reihe von Apparaten

oder Maschinerien, welche zur Erzeugung von Brod aus dem Getreide bestimmt sind. Die

erste Operation besteht Im Waschen und Reinigen des Getreides; die zweite im Troknen

des gewaschenen Getreides in einem mit heißer Luft erhizten Apparate; die dritte im

Mahlen und Sieben des Getreides in einer eigens gebauten Muͤhle; die vierte

in der Bereitung des Teiges mit einer Knetmaschine, mit der ein Apparat, in welchem

kohlensaures Gas erzeugt wird, in Verbindung steht, um den Teig auf diese Weise ohne

Anwendung von Hefen mit sogenannter fixer Luft zu impraͤgniren; die

fuͤnfte im Ein- und Ausschießen des Brodes mittelst einer beweglichen

Platform; die sechste endlich im Baken desselben in einem neuen, mit heißer Luft

oder Dampf geheizten Ofen. Zur Fabrikation von Schiffszwiebak dient ein eigener

Knetapparat, der aus dem Teige zugleich auch Stuͤke von gehoͤriger

Form schneidet. Der Patenttraͤger druͤkt sich in der langen und etwas

verworrenen Beschreibung seines Patentes im Wesentlichen folgender Maßen aus.

Da vieles von dem zu Markte kommenden Getreide aus mancherlei Ursachen unrein und

schlecht ist, so reinige ich dasselbe, bevor ich es zur Brodbereitung verwende, in

einer eigenen Maschine, welche man in Fig. 18 im Durchschnitte

sieht. Ich bringe naͤmlich in das Faß oder in den Cylinder a, der irgend geeignete Dimensionen haben kann, durch

das Thuͤrchen b drei Theile Getreide und einen

Theil groben reinen Sand oder zerschlagene Kiesel- oder Flintensteine von

solcher Groͤße, daß sie durch ein Sieb laufen, auf dem die

Getreidekoͤrner zuruͤkbleiben. Wenn dieß geschehen und das

Thuͤrchen geschlossen ist, so treibe ich den Cylinder mittelst einer Kurbel

oder auf irgend eine andere Welse um, damit der Sand die auf den

Getreidekoͤrnern haftenden Unreinigkeiten abscheure. Ist dieser Scheuerproceß

beendigt, so bringe

ich das Thuͤrchen des Cylinders zu unterst und lasse dessen Inhalt in ein

großes rechtekiges flaches Sieb c, welches unter die

Oberflaͤche der in dem Behaͤlter d

befindlichen Wassermasse getaucht ist, laufen. Nach geschehener Entleerung

fuͤlle ich den Cylinder auf gleiche Weise wieder mit Getreide und Sand. Die

Umlaufsbewegung des Cylinders versezt mittelst einer Rolle e, welche man in Fig. 19 an der

Cylinderwelle angebracht sieht, mittelst des endlosen Riemens oder der Kette f, f, die uͤber die zwei Fuͤhrrollen g, g laͤuft, und durch diese in horizontaler

Richtung um eine vierte Rolle h gefuͤhrt wird,

auch das Sieb c in Bewegung. Leztere Rolle laͤuft

in einer horizontalen Flaͤche um, und fuͤhrt eine excentrische Platte

i mit sich, auf der sich ein am Grunde des Siebes

c befestigter Zapfen k

bewegt, so daß hiedurch das Sieb einer kreisenden Bewegung theilhaftig wird. Um

dessen Wirksamkeit noch zu erhoͤhen, erhaͤlt es gleichzeitig auch noch

eine Neigung von einer auf die andere Seite mitgetheilt, indem es, wie man bei, l, l sieht, von vier Punkten aus an zwei Armen m, m aufgehaͤngt ist. Diese Arme sind

naͤmlich an den beiden Spindeln n, n, die in vier

Pfosten (von denen man bei o, o zwei sieht), ruhen,

angebracht. Die Getreidekoͤrner und der Sand werden hiedurch einer heftigen

Schuͤttelbewegung ausgesezt, in Folge deren der Sand durch die Siebmaschen

auf den Boden faͤllt, waͤhrend die guten Getreidekoͤrner

abgewaschen auf dem Siebe zuruͤkbleiben, und die schlechten in Folge ihrer

Leichtigkeit an die Oberflaͤche des Wassers emporsteigen. Die schwimmenden

Theile fließen aber aus dem Wasserbehaͤlter ab, indem an dem einen Ende

desselben durch die Roͤhre p ein duͤnner

Wasserstrom ein-, und uͤber die Wand bei q

in den Behaͤlter r abfließt, aus dem das Wasser

endlich durch die Rinne s austritt.

Nach vollbrachtem Scheuern und Waschen muß, damit die Operation von Neuem beginnen

kann, das Sieb ausgeleert werden. Zu diesem Zweke sind an den Spindeln n, n die beiden Hebel t, u

befestigt, die durch die Stange v miteinander verbunden

sind und dadurch gezwungen werden, sich miteinander parallel zu bewegen. Bewegt man

naͤmlich den Hebel t in der Richtung der Curve,

so wird das Sieb in die durch punktirte Linien angedeutete Stellung aus dem Wasser

gehoben, in der dessen Inhalt, wenn man ein Fallbrett herablaͤßt, leicht in

einen benachbarten Trichter entleert werden kann, damit er daselbst abtropfe,

waͤhrend sich dieselbe Operation der Maschine wiederholt.

Um das auf diese Weise behandelte oder auch anderes feucht gewordenes Getreide zu

troknen, bringe ich es in die Darre, die man in Fig. 20 im

Laͤngendurchschnitte abgebildet sieht. Hier ist naͤmlich

a ein Windfang, durch dessen Umlaufen die Luft in einen

breiten Flaͤchen Canal b, und durch dessen im

Bogen laufende Fortsezung c in die horizontale

Roͤhre d getrieben wird. Aus dieser Roͤhre

tritt die Luft in sechs gebogene Roͤhren, die nebeneinander in Entfernungen,

von beilaͤufig einem halben Zoll so angebracht sind, daß sie eine Art von

Rost bilden. Auf diesem Roste wird zum Behufe der Erhizung der durch die

Roͤhren stroͤmenden Luft Feuer angezuͤndet. Die erhizte Luft

tritt in die obere horizontale Roͤhre d und aus

dieser durch die im Bogen gefuͤhrte Roͤhre f in einen langen metallenen Luftbehaͤlter g, g, dessen Boden die Deke des Feuerzuges bildet, und mithin den in

diesem fortziehenden gasfoͤrmigen Stoffen einen großen Theil ihrer Hize

entzieht. Als Deke dieses Behaͤlters dient ein endloses Tuch h, welches aus einem aͤußerst loker gewebten

Zeuge besteht, und welches sich bestaͤndig der ganzen Laͤnge nach

uͤber den Behaͤlter bewegt, wobei dessen Raͤnder zwischen

Walzen und bei i, i uͤber Spannungsstaͤbe

laufen. Seine Bewegung erhaͤlt dieses Tuch durch das Umlaufen der drei

Trommeln oder Walzen j, k, l; ausgespannt dagegen wird

es erhalten durch die selbstthaͤtige Spannungswalze m, die an den Trichter n geschraubt ist.

Dieser Trichter, in dem sich das zu troknende Getreide befindet, ist mit einem

Schnabelversehen, damit das Getreide in einer duͤnnen Schichte auf das

endlose, unter ihr weglaufende Tuch, das sich in der durch Pfeile angedeuteten

Richtung uͤber den Luftbehaͤlter bewegt, gestreut wird. Wenn das Tuch

an die Trommel k gelangt, so kommt es mit einem anderen

endlosen Zeuge p, p, der nur um die beiden Trommeln k, l laͤuft, in Beruͤhrung. Das Getreide

wird also, nachdem es sich uͤber den Lufttrog hinweg bewegt, zwischen die

beiden endlosen Tuͤcher aufgenommen, und zwischen diesen wieder in den

Trichter n zuruͤkgebracht, damit man es, wenn man

es fuͤr noͤthig erachtet, abermal dem Trokenprocesse unterwerfen kann.

Dieser Fall duͤrfte jedoch selten eintreten, da sich die Geschwindigkeit des

Windfanges sowohl als der Trommeln leicht so reguliren laͤßt, daß das Troknen

mit einmaligem Durchlaufen des Getreides durch den Apparat vollbracht ist. Ist dem

so, so laͤßt man das Getreide nicht in den Trichter zuruͤkgelangen,

sondern man entfernt es in einem Schlauche oder auf andere Weise.

Um das gereinigte und getroknete Getreide von allem Staube zu befreien, lasse ich es

durch ein cylindrisches Sieb laufen, aus dem dasselbe vollkommen rein in den

Speisungsapparat der Mahlmuͤhle gelangt. Die Muͤhle, deren ich mich

bediene, besteht nicht wie gewoͤhnlich aus einem einzelnen Steinpaare von

großem Durchmesser, zwischen dem das in der Naͤhe des Mittelpunktes sich

bildende Mehl fortwaͤhrend herumgefuͤhrt wird, bis es endlich an dessen

Raͤndern austritt; sondern sie besteht aus zwei, drei oder vier Steinpaaren

von geringem Durchmesser, welche an einer und derselben Welle uͤber einander

angebracht sind. Das Getreide wird auf diese Weise allmaͤhlich oder gradweise

gemahlen, und das hinreichend gemahlene Feinmehl wird abgeschieden, so daß es dem

Mahlprocesse nicht weiter unterliegt. Im Allgemeinen gebe ich den nach diesem

Principe gebauten Muͤhlen drei Paar Muͤhlsteine. Unter jedem

Bodensteine ist mit Draͤhten und Haken an der Scheidungsplatte ein

kegelfoͤrmiges Sieb aufgehaͤngt, und unter jedem Siebe befindet sich

ein schief geneigter Boden, der das Feinmehl aufnimmt, und es durch

Schlaͤuche abgibt. Die Siebe werden durch die Umlaufsbewegung der Spindel

geschuͤttelt; denn eine an dieser Spindel befindliche Rolle pflanzt durch

eine endlose Schnur die rotirende Bewegung an eine andere an einer seitlichen

Spindel aufgezogene Rolle fort. An lezterer Spindel befinden sich drei Excentrica,

die sich in gabelfoͤrmigen, mit den Sieben in Verbindung stehenden Hebeln

bewegen, so daß die Siebe sowohl als die erwaͤhnten Boden in schwingende

Bewegung gerathen. Die Muͤhle wird wie gewoͤhnlich mittelst eines

Trichters gespeist, aus dem das Getreide in das Auge des oberen Steinpaares, welches

etwas weiter gestellt ist als gewoͤhnlich, und welches hauptsaͤchlich

nur zur Vorbereitung des Getreides zum Mahlprocesse bestimmt ist, faͤllt. Da

dessen ungeachtet schon hier etwas Feinmehl erzeugt wird, so gelangt das am Umfange

der Steine austretende Mehl auf das obere Sieb, welches das Feinmehl abscheidet, das

Grobmehl hingegen zum Behufe des weiteren Mahlens in das Auge des zweiten

Steinpaares leitet. Aus diesem zweiten Steinpaare, welches enger gestellt ist,

gelangt das Mehl auf den Umfang des zweiten Siebes, welches wie das erste das

Feinmehl abscheidet, das Grobmehl aber in das Auge des dritten, noch enger

gestellten Steinpaares abgibt. Aus diesem faͤllt das Mehl auf ein drittes

Sieb, welches die Kleien und sonstigen Abfaͤlle auf ein viertes Sieb oder in

irgend einen anderen Apparat, worin sie im Nothfalle gebuͤrstet werden,

entleert. Damit kein Mehl verloren gehen kann, ist die ganze Muͤhle mit einem

Gehaͤuse umgeben, welches an geeigneten Stellen mit Schiebern versehen ist,

damit man hinein sehen kann. Dadurch wird eine enge Umschließung der Steine

unnoͤthig, und es bleibt hinreichend Raum, damit das an den Steinen

austretende Mehl frei auf die uͤber die Steine hinausragenden Siebe fallen

kann. Ueber dem oberen Laͤufer sind vier kleine Windfaͤnge angebracht,

die den Zug der Luft durch die Maschine befoͤrdern.

Bei der Fabrikation von poroͤsem oder schwammigem oder leichtem Brode wende ich, in so weit es

die Umstaͤnde zulassen, anstatt der Hefen oder sonstigen

Gaͤhrungsmittel, waͤhrend des Mischungs- und Knetprocesses die

directe Eintreibung von kohlensaurem Gase an. Zu diesem Zweke dient mir die

Vorrichtung, die man in Fig. 21 in einem

senkrechten Durchschnitte und in Fig. 22 in einem

seitlichen Aufrisse sieht. a ist der Gaserzeuger, in

welchen durch die Muͤndung des Sicherheitsventiles b der zerschlagene Marmor oder der sonstige kohlensaure Kalk, so wie auch

die verduͤnnte Saͤure eingetragen wird. Das hiedurch entwikelte Gas

stroͤmt durch die Roͤhre e und durch die

an deren Ende d befindlichen Oeffnungen in das in dem

Recipienten e befindliche Wasser, welches durch ein mit

einem Schraubenpfropfe versehenes Loch eingetragen wird. Das von dem Wasser nicht

absorbirte Gas steigt in Blasen empor, erfuͤllt den uͤber dem Wasser

gelassenen Raum und erzeugt hiedurch einen von dem Volumen des erzeugten Gases und

von der Belastung des Sicherheitsventiles abhaͤngigen Druk. Der Cylinder f wird, wenn eine hinlaͤngliche Menge Teig in

denselben gebracht worden ist, mittelst eines Treibriemens, der um eine

ringfoͤrmige Rolle g laͤuft welche wie man

bei h sieht mit Schrauben und Verkeilungen an dem

Cylinder festgemacht ist, umgetrieben. Waͤhrend dieses Umlaufens wird jedoch

seine Welle i mittelst eines Zapfens, den man durch sie

und durch die Anwelle stekt, fixirt oder festgestellt. Nunmehr oder auch schon

fruͤher, worauf es im Wesentlichen nicht ankommt, laͤßt man das

kohlensaͤurehaltige Wasser in den Cylinder eintreten, indem man die

Haͤhne j oͤffnet. Hieraus folgt

naͤmlich, daß das Wasser in der beinahe bis auf den Boden des

Gashaͤlters hinabreichenden Roͤhre k

emporsteigt, durch die Biegung l, den Vorstoß m, das Verbindungsgefuͤge n und die Muͤndung o in die

Cylinderwelle i gelangt, und aus dieser endlich durch

viele kleine Loͤcher in das Mehl fließt, mit dem es sich sogleich innig

vermengt. Um sich zu uͤberzeugen, ob dieß wirklich der Fall ist, kann man an

einer seitlichen Oeffnung, die mit einem Schraubenpfropfe verschlossen wird, eine

Probe nehmen. Will man um dem Teige groͤßere Festigkeit zu geben, mehr Mehl

eintragen, so kann dieß durch das Thuͤrchen g

geschehen, welches auch anstatt mit Bolzen nach der gewoͤhnlichen Methode mit

einer Querstange und Schraube verschlossen werden kann. Waͤre der Teig

hingegen zu troken, so koͤnnte man auf die angegebene Weise noch etwas mehr

Wasser zufließen lassen, und waͤre er wohl naß aber nicht blasig genug, so

koͤnnte man Gas allein eintreten lassen, indem man den mit dem oberen Theile

des Recipienten e communicirenden Hahn r oͤffnete. Das Einstroͤmen

geschaͤhe durch die Biegung s, durch die zweite

Roͤhre des erwaͤhnten Vorstoßes

n und durch die Muͤndung p. Durch die Umlaufsbewegung des Cylinders wird der Teig veranlaͤßt

an den Waͤnden des Gefaͤßes emporzusteigen, sich dann von dem Metalle

abzuloͤsen, und sich umzuschlagen, woraus eine innige Vermengung desselben

mit dem in den Cylinder eingetretenen Gase und mit der in ihm enthaltenen

atmosphaͤrischen Luft folgt. Damit der Teig sich noch sicherer

fortwaͤhrend umschlage, ist an der Welle mit den Armen u, u ein Schaber t in solcher Stellung

befestigt, daß der Teig, wenn er seinen hoͤchsten Punkt erreicht hat,

abgeschaben und immer wieder zuruͤkgeworfen wird. haͤlt man den Teig

fuͤr vollendet, so fixirt man den Cylinder in einer Stellung, in der das

Thuͤrchen g nach Unten gerichtet ist,

oͤffnet das Thuͤrchen, und entleert durch dieses den groͤßten

Theil des Inhalts des Cylinders in ein untergeseztes Gefaͤß. Was an den

Cylinderwaͤnden haͤngen blieb wird herausgeschafft, indem man die

Kurbel r, die an der den Schaber fuͤhrenden Welle

befestigt ist, ein oder zwei Mal umdreht. Anstatt der Stopfbuͤchsen, deren

man sich gewoͤhnlich zu bedienen pflegt, um das Entweichen zwischen einem

Cylinder und einer Welle zu verhuͤten, lasse ich die Welle von Innen

kegelfoͤrmig, und von Außen cylindrisch abdrehen, wo sich dann die

kegelfoͤrmigen Theile der Abnuͤzung anpassen, wenn man sie durch

Schrauben adjustirt. Die weiteren Details dieses Apparates sind fuͤr jeden

Mechaniker schon aus der Abbildung so deutlich, daß sie keiner weiteren

Erlaͤuterung beduͤrfen.

Zur Zubereitung jenes Teiges, aus welchem Schiffszwiebak erzeugt werden soll, und der

nicht mit Gas gesaͤttigt zu werden braucht, dient die in Fig. 23 in einem

Laͤngendurchschnitte abgebildete Maschine. An dieser wird naͤmlich in

dem Trichter a mittelst einer Rolle und Laufband oder

auf irgend andere zwekdienliche Weise eine senkrechte Welle b umgetrieben, von der mehrere schiefe Messer auslaufen. In dem Trichter

selbst sind mehrere Arme befestigt, zwischen denen sich die Messer beim Umlaufen der

Welle hindurch bewegen. Das Mehl wird durch den Schuß c,

der es auf das Sieb d schuͤttet, in den Trichter

eingetragen. Das Sieb wird durch das Umlaufen des Excentricums e in bestaͤndiger Bewegung erhalten, und dadurch

wird das Mehl in den Trichter hineingesiebt. Die Roͤhre f fuͤhrt Wasser zu und laͤßt dasselbe

durch zahlreiche in der im Kreise laufenden Roͤhre g angebrachte Loͤcher in Gestalt eines Regens in den Trichter

hinabfallen. Durch das Umlaufen der schiefen Messer geschieht die innige Vermengung

des Wassers mit dem Mehle, und die Umwandlung beider in Teig. In dem Maaße als sich

Teig ansammelt, gelangt derselbe allmaͤhlich in den gebogenen Endtheil des

Trichters hinab, bei dem er endlich ausgetrieben wird. Die beiden Trommelreihen h, h, h und i, i, i, um

welche endlose Baͤnder gefuͤhrt sind, bewirken durch ihr Umlaufen, daß

sich der Teig vorwaͤrts bewegt und hiebei in eine breite Schichte von

beliebiger Dike ausgestrekt wird. Diese endlosen Baͤnder werden durch die in

beschwerten Hebeln aufgezogenen Walzen k, l gespannt

erhalten. Die gegenseitige Stellung der Trommeln h, h, h, i,

i, i ist eine solche, daß sich die endlosen Baͤnder in dem Maße

einander naͤhern, als der Teig vorwaͤrts gelangt. Der zur

gewuͤnschten Dike ausgepreßte oder ausgestrekte Teig wird zwischen zwei

anderen parallelen, endlosen Baͤndern, welche uͤber die beiden

Walzenreihen m, m, n, n, o, o, p, p gespannt sind,

vorwaͤrts bewegt. Das erste und lezte Walzenpaar m,

m und p, p erhaͤlt die parallelen

Baͤnder in Spannung; in die Walzen n, n dagegen

sind Spizen oder Dornen eingelassen, welche den zwischen ihnen hindurch gelangenden

Teig durchstechen; und die Walzen o, o sind mit

kreisrunden Messern, welche den Teig in Stuͤke von gehoͤriger Breite

schneiden, ausgestattet. Die zwischen den Walzen p, p

hervortretenden Teigstuͤke fallen auf die Eisenplatten q, q, welche sich auf den Walzen r, r, r

vorwaͤrts bewegen. Dabei laͤuft der Teig unter der Walze s durch, an der der Laͤnge nach mehrere

Schneiden, die die Teigstuͤke der Quere nach durchschneiden, angebracht sind.

Der Teig wird also auf diese Weise in vierekige, der Form des Schiffszwiebakes

entsprechende Stuͤke geschnitten.

Das Wesen meines Bakofens beruht darauf, daß ich mehrere Kammern, die zusammen einen

einzigen Ofen oder vielmehr eine Reihe von Oefen bilden, uͤber einander

anbringe. Alle diese Kammern werden durch ein und dasselbe Medium, naͤmlich

durch Dampf, Oehl oder eine andere Fluͤssigkeit erhizt, und hieraus

erwaͤchst nicht nur eine Ersparniß an Brennmaterial und Raum, sondern auch

eine gleichfoͤrmigere Temperatur mit groͤßerer Leichtigkeit sie zu

reguliren.

Fig. 24 ist

ein senkrechter Laͤngendurchschnitt eines derlei Ofens, der mit Dampf geheizt

werden soll. Der Kessel ist als unter dem Ofen befindlich dargestellt; er kann aber

offenbar an jedem anderen beliebigen und geeigneten Orte angebracht werden, a ist die Aschengrube, b die

Heizstelle, c der Kessel, d

der Feuerzug, der, wie durch Pfeile angedeutet ist, unter dem Kessel herum und

uͤber demselben weg bis in den Schornstein e

laͤuft. Die Roͤhre f erhaͤlt den

Kessel beinahe mit Wasser gefuͤllt. Die beiden Hauptdampfroͤhren g, g steigen bis zum Scheitel des Ofens empor, und

vereinigen sich daselbst durch die gebogene Roͤhre h in eine einzige Roͤhre i, an deren

oberem Theile sich das Sicherheitsventil j befindet.

Dieser Ofen besteht aus 7 mit l, l, l bezeichneten

Kammern, welche durch acht metallene, in das Mauerwerk eingelassene Dampfkammern m, m, m von einander getrennt sind. Alle diese

Dampfkammern werden von den Haupts Dampfroͤhren her durch die Roͤhren

n, n, n, von denen jede zum Behufe der Regulirung

des Dampfzuflusses ihren eigenen Sperrhahn hat, mit Dampf versehen. Vorne an dem

Ofen befindet sich eine gußeiserne Platte, in welche fuͤr die

Thuͤrchen Loͤcher geschnitten sind, wie man dieß aus dem

Laͤngendurchschnitte bei p, p, p sieht. Alle

diese Theile sind solcher Maßen verfertigt, daß sie beinahe dampfdicht schließen.

Die gebogenen Roͤhren n, n, n haben von den

Dampfkammern aus gegen die Hauptdampfroͤhren eine geringe Neigung nach

Abwarts, damit alles allenfalls durch Verdichtung entstehende Wasser in den Kessel

zuruͤkfließen kann, waͤhrend der Dampf ohne Hinderniß durch sie

emporsteigt.

Da die zum Baken erforderliche Hize von 120 bis 130° R. wechselt, so

uͤbt der Dampf bei diesen Temperaturen einen bedeutenden Druk aus, weßhalb

denn auch sehr starke Dampfbehaͤlter erforderlich sind. Die meinigen besizen

eine ungeheure Staͤrke, so daß sie noch einem weit groͤßeren Druke,

als fuͤglich auf sie ausgeuͤbt werden kann, ohne Anstand widerstehen.

Sie bestehen naͤmlich aus zwei starken gußeisernen Platten mit

Randvorspruͤngen, in denen sich in gleichen Entfernungen von einander

versenkte Bukel befinden, die in einander passen und durch Bolzen miteinander

verbunden werden. Meine Oefen muͤssen uͤbrigens nicht durchaus mit

Dampf geheizt werden; ich wende vielmehr in manchen Faͤllen eine

Fluͤssigkeit an, die bei der zum Baken erforderlichen Hize keinen Druk

ausuͤbt, wie z.B. Oehl. In diesem Falle brauchen dann die Gefaͤße

keine besondere Staͤrke zu haben.

Eine zu diesem Zweke getroffene Einrichtung sieht man aus Fig. 25, wo a einen hohlen, cylindrischen oder ringfoͤrmigen

Kessel, in dessen Mitte sich das Feuer befindet, vorstellt. Die von dem Scheitel

dieses Kessels emporsteigende Roͤhre b steht mit

der oberen Kammer in Verbindung, waͤhrend eine vom Grunde des Kessels

auslaufende Roͤhre e mit der unteren Kammer

communicirt. Die Fluͤssigkeit wird durch die groͤßere, in dem oberen

Theile des Kessels a herrschende Hize gezwungen durch

die Roͤhre b emporzusteigen, und sich in die

oberste Kammer m zu begeben, aus der sie dann durch

seitliche Verbindungsroͤhren von einer der Kammern zur anderen herabfließt,

bis sie endlich aus der untersten Kammer durch die Roͤhre e in den Kessel zuruͤkgelangt. Die Circulation

der Heizfluͤssigkeit ist somit nach dem bekannten bei der Heizung mit heißem

Wasser befolgten Principe vermittelt. Bei der Anwendung von Oehl soll jedoch in die

oberste Kammer m eine kleine, dem Luftzutritte

zugaͤngige Roͤhre eingesezt werden. Zum Baken von Schiffszwiebak kann

man einen dem eben

beschriebenen aͤhnlichen Ofen anwenden, nur mit dem einzigen Unterschiede,

daß die das Heizmittel enthaltenden Kammern hier nur 1 1/2 bis 2 Zoll von einander

entfernt zu seyn brauchen.

Einen auf demselben Principe beruhenden, aber zur Heizung mit heißer Luft

eingerichteten Ofen ersieht man aus Fig. 26, wo a den Ofen und b, b einen

Feuerzug vorstellt, der bei c in den Hals des

Rauchfanges fuͤhrt. Bei d oder auch an einer

anderen geeignet befundenen Stelle laͤßt sich ein Windfang oder ein

Geblaͤse anbringen, welches durch die Roͤhre c atmosphaͤrische Luft in den breiten flachen Behaͤlter f eintreibt. Aus diesem Behaͤlter gelangt die

Luft durch eine Verbindungsroͤhre g in die Kammer

h, und aus dieser gelangt sie von einer in die

andere Kammer, bis sie endlich in einen langen, oben offenen Behaͤlter t tritt, uͤber den sich ein endloser Zeug, auf

den das zu troknende Getreide gebracht wird, nach der oben bei dem Darrofen

beschriebenen Methode bewegt. Der Zwiebak wird in die mit w,

w bezeichneten Kammern eingeschlossen. Beim Ein- und Ausschießen der

Brode dient eine Platform, welche auf die verschiedenen, den einzelnen Ofenkammern

entsprechenden Niveaus gestellt werden kann. Auf dieser Platform ist eine Tafel

befestigt, an der die Baker die Brode ausmachen, damit sie von dem Schießer mit

einer kurzen Schaufel auf eine große dem Flaͤcheninhalte der Ofenkammern

entsprechende eiserne Platte gelegt werden koͤnnen. Wenn eine solche Platte,

welche auf einem gleichfalls auf der Platform stritten Gestelle ruht,

gefuͤllt ist, so wird sie auf das Niveau der Ofenkammer emporgehoben und mit

einer Kurbel und Kette eingeschossen. Nach dem Baken wird die Platte auf gleiche

Weise wieder heraus befoͤrdert. Die Platform selbst ist an ihren vier Eken

mit Ketten oder Tauen, die uͤber Rollen an eine Trommel laufen, an der Deke

oder an sonstigen fixen Punkten aufgehaͤngt, so daß man sie mit dem an den

Krahnen gebraͤuchlichen Mechanismus aufziehen oder herablassen kann.

Uebrigens laͤßt sich dieß nach Umstaͤnden mannigfach

abaͤndern.

Tafeln