| Titel: | Verbesserter Apparat zum Reinigen und Troknen von Weizen und anderen Getreidearten oder Samen, worauf sich Miles Berry, Zeichner am Office for Patents, Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, auf die von einem Ausländer erhaltene Mittheilung, am 7. Junius 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. XL., S. 182 |

| Download: | XML |

XL.

Verbesserter Apparat zum Reinigen und Troknen von

Weizen und anderen Getreidearten oder Samen, worauf sich Miles Berry, Zeichner am Office for Patents,

Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, auf die von einem Auslaͤnder

erhaltene Mittheilung, am 7. Junius 1836 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Maͤrz 1838, S.

358.

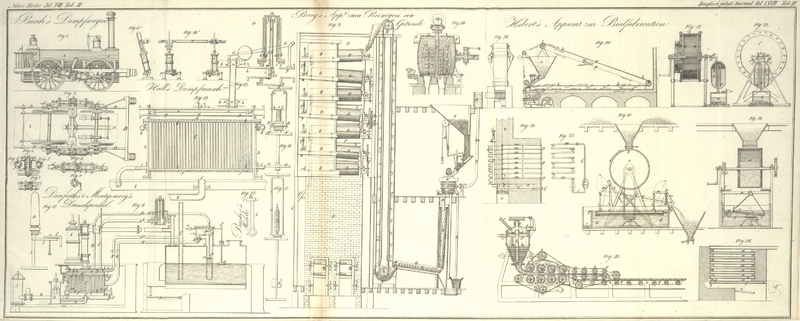

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Berry's verbesserter Apparat zum Reinigen und Troknen von Weizen

und anderen Getreidearten.

Gegenwaͤrtige Erfindung besteht in einer neuen Einrichtung und Anordnung

mehrerer Apparate, womit Weizen und andere Getreidearten oder Samen auf

eigenthuͤmliche Weise gewaschen und getroknet werden, um sie vollkommen von

Brand, Wuͤrmern und anderen fremdartigen Stoffen zu reinigen. Die Operation

beginnt damit, daß man die schlechten Koͤrner auf folgende Weise von den

guten sondert. Man bringt naͤmlich das Getreide in ein mit Wasser

gefuͤlltes Gefaͤß, worin die guten Koͤrner vermoͤge

ihrer Schwere untersinken, waͤhrend die schlechten sammt allen anderen, dem

Getreide beigemengten, leichten Substanzen auf dessen Oberflaͤche

schwimmen.

Ein Trichter von unbestimmter, jedoch solcher Groͤße, daß er eine große Menge

des zu reinigenden Getreides faßt, oͤffnet sich mit seinem unteren Ende in

einen unmittelbar darunter angebrachten kleineren Trichter, der eine dem Rauminhalte

des Apparates entsprechende Quantitaͤt zu fassen vermag. Jeder dieser

Trichter ist an seinem unteren Ende mittelst einer Klappe verschlossen, und diese

Klappen lassen sich durch Stangen und zusammengesezte Hebel solcher Maßen bewegen,

daß sich die Klappe des einen Trichters oͤffnet, waͤhrend sich jene

des anderen Trichters schließt. Senkt man die Stange herab, so oͤffnet sich

die Klappe des oberen Trichters, wogegen sich jene des unteren schließt; und hieraus

folgt- daß das in ersterem enthaltene Getreide in lezteren herabgelangt, und

sich daselbst allmaͤhlich pyramidenfoͤrmig anhaͤuft, bis es die

Klappe vollkommen schließt. Auf diese Weise wird also die Quantitaͤt

Getreide, welche allmaͤhlich den in dem Apparate vor sich gehenden

Operationen zu unterliegen hat, ohne alle Beihuͤlfe bestimmt. Zieht man die

Stange auf, so wird die Klappe des oberen Trichters verschlossen und dafuͤr

jene des unteren geoͤffnet, so daß das in ihm enthaltene Getreide bei dieser

Klappe entweicht. Die beigegebene Zeichnung wird dieß anschaulicher machen.

Man sieht naͤmlich in Fig. 9 einen

durchschnittlichen Aufriß des ganzen Apparates, so wie er in den verschiedenen

Stokwerken eines Gebaͤudes untergebracht werden kann. Fig. 10 ist ein

aͤhnlicher, in etwas groͤßerem Maaßstabe gezeichneter Aufriß eines

jener Gefaͤße, worin das Getreide geschieden und gewaschen wird. An diesen

Figuren ist A der erwaͤhnte große Trichter, in

den das Getreide zuerst gebracht wird, und der am Grunde mit einem Schlauche

versehen ist, durch den die Koͤrner in den kleineren Trichter B und aus diesem in das Waschgefaͤß C herab gelangen. Die Austrittsoͤffnung des

großen Trichter ist durch die Schiebeklappe a, jene des

kleinen Trichters hingegen durch die Schiebeklappe b

verschlossen, und beide Klappen sind mit einem Schaukelhebel c verbunden. Das Ende dieses Hebels ist an der Kurbelstange d befestigt, und diese Kurbel wird, indem an deren Achse

eine Rolle angebracht ist, mittelst einer mit Griffen versehenen Schnur umgetrieben.

Zieht man einen dieser Griffe herab, so wird der Hebel c

die Klappen a, b solcher Maßen bewegen, daß die

Muͤndung des groͤßeren Trichters geoͤffnet ist, waͤhrend

jene des kleineren Trichters B verschlossen wird. Ist

dieß der Fall, so kann das Getreide aus ersterem in lezteren herabfallen, und sich

in diesem ansammeln, bis es zu einer solchen Hoͤhe gestiegen ist, daß die

Muͤndung des ersteren verstopft wird. Zieht man hierauf den anderen Griff

herab, so werden die Klappen umgekehrt so verschoben, daß der groͤßere

Trichter geschlossen, der kleinere dagegen geoͤffnet ist. Das in lezterem

enthaltene Getreide kann dann in einem kleinen Strome durch eine breite flache Rinne

f in das Gefaͤß oder Faß C gelangen, uͤber dem an irgend einer geeigneten

Stelle der Wasserbehaͤlter D angebracht ist. Von

diesem Behaͤlter aus wird das Faß C durch die

Roͤhre g mit Wasser versehen; ist es voll, so

schließt man die Roͤhre. Wenn man das Getreide hierauf in der Rinne f in einem duͤnnen Strome auf die

Oberflaͤche des Wassers fallen laͤßt, so wird der groͤßere

Theil der leichteren Unreinigkeiten und schlechte Koͤrner schwimmen und mit

dem Wasser, welches durch den Eintritt des Getreides aus der Stelle getrieben wurde,

uͤberfließen, wie man in Fig. 10 angedeutet

sieht, und oͤffnet man nunmehr wieder den Sperrhahn der Roͤhre g, so wird das Wasser neuerdings in das Faß C einstroͤmen, und, indem es in diesem

emporsteigt, alle allenfalls untergesunkenen leichteren Koͤrner emporreißen,

so daß diese zugleich mit dem uͤberschuͤssigen Wasser uͤber die

Waͤnde des Faßes in einen Trog E

uͤberfließen. Um dieses Ueberfließen zu erleichtern, ist das Faß an zwei

Stellen, vorne und ruͤkwaͤrts, etwas ausgeschnitten. Der um das Faß

herum angebrachte Trog E selbst endigt sich in eine

Roͤhre e, unter die in einem der unteren Stokwerke zum Auffangen

der Abfaͤlle ein Korb oder Geflecht gesezt werden soll.

Wenn das in dem Trichter B enthaltene Getreide, welches

der auf ein Mal zu behandelnden Quantitaͤt entspricht, saͤmmtlich in

das Faß C gelangt ist, so schließt man die Klappe b und oͤffnet dafuͤr wieder die Klappe a, damit der Trichter B

fuͤr die naͤchste Operation neuerdings wieder gefuͤllt wird;

und wenn auf solche Weise die schlechten Koͤrner von den guten abgeschieden

worden sind, so schließt man den Hahn g, worauf das in

dem Faße C untergesunkene Getreide dem Waschprocesse

unterworfen wird.

Es wird zu diesem Zweke die senkrechte Welle F, die, wie

Fig. 10

zeigt, in dem Faße aufgezogen ist, mit allen ihren Armen h,

h, h, die zwischen die unbeweglichen Arme i, i,

i eingepaßt sind, mittelst eines entsprechenden Winkelraͤderwerkes

in rotirende Bewegung versezt. Diese Bewegung soll anfaͤnglich eine langsame

seyn, kann aber in dem Maaße, als der Waschproceß fortschreitet, immer rascher und

rascher werden. Hat dieser Proceß einige Zeit uͤber angedauert, so

laͤßt man das schmuzig gewordene Wasser aus dem Faße C entweichen, indem man das Ventil k, welches

zur Verhuͤtung des Austretens von Koͤrnern mit Drahtgitter

uͤberzogen seyn muß, verschiebt. Nach Entleerung des schmuzigen Wassers

laͤßt man zum Behufe der weiteren Fortsezung des Waschprocesses wieder

frisches reines Wasser zufließen, und dieses Wechseln des Wassers wiederholt man je

nach Umstaͤnden zwei oder drei Mal. Nach Beendigung des Waschens und wenn das

Wasser auf die angegebene Art abgelaufen ist, oͤffnet man das am Boden des

Faßes befindliche Schiebventil 1, damit die Koͤrner durch den Schlauch m in den breiten aus Drahtsieb gebauten Trichter G, dessen Stellung aus Fig. 9 zu ersehen ist,

hinabfallen koͤnnen. Das Getreide laͤßt auf diesem Wege einen Theil

des ihm anhaͤngenden Wassers durch das Drahtgitter entweichen, und gelangt in

den schraͤg laufenden Trog H, in welchem die Archimed'sche Schraube I

umlaͤuft. Der Umfang dieser Schraube bewegt sich beinahe in Beruͤhrung

mit einem falschen, aus Drahtgitter bestehenden, in dem Troge H angebrachten Boden; und waͤhrend die Koͤrner durch die

Bewegung der Schraube allmaͤhlich in diesem Troge vorwaͤrts gelangen,

laͤuft das Wasser, welches durch den falschen Boden aus ihnen absikert, in

einer Roͤhre aus dem Troge ab. Die Bewegung der Schraube wird durch irgend

ein entsprechendes Raͤderwerk vermittelt.

Die Archimed'sche Schraube schafft das Getreide nach und

nach in die aus Fig. 9 ersichtliche halbcylindrische Mulde K,

durch die sich eine mit Schoͤpfeimern n, n, n, n

versehene endlose Kette bewegt.

Auf diese Weise wird das Getreide durch das Umlaufen der Rolle L und durch die Bewegung der uͤber sie gefuͤhrten endlosen

Kette in den Schoͤpfeimern aus der Mulde K in das

oberste Stokwerk des Gebaͤudes emporgeschafft. Daselbst befindet sich eine

Rolle oder Trommel M, welche mit der unteren Rolle L correspondirt, und uͤber die die endlose Kette

mit den Eimern gleichfalls laͤuft. Hinter dieser Rolle M ist ein Trichter N angebracht, in den die

Eimer ihren Inhalt ausleeren, und aus dem das Getreide durch die Rinne o in den obersten der um ihre Achsen umlaufenden

Trokencylinder gelangt. Diese Cylinder sind aus Drahtgewebe, welches uͤber

duͤnne, metallene Ringe gespannt ist, verfertigt. Einige dieser Ringe haben

Kreuze oder Arme, womit sie an der Welle festgemacht sind; saͤmmtlich sind

sie aber durch breite, duͤnne Staͤbe, welche innen der Laͤnge

nach durch die Cylinder laufen, mit einander verbunden. Diese Staͤbe bilden

Leisten und theilen die Cylinder gleichsam in Faͤcher, damit die

Koͤrner beim Umlaufen der Cylinder durch diese Leisten oder Faͤcher

umgeschlagen, und allmaͤhlich in Schnekencurven gegen das Ende des Cylinders

geschafft werden. Alle diese Cylinder sind in dem mit heißer Luft erfuͤllten

Zuge oder Schornsteine P, P, P aufgezogen, und zwar auf

solche Weise, daß deren Achsen oder Wellen einen kleinen Winkel mit der

Horizontflaͤche bilden. Zugleich findet die Neigung des einen Cylinders nach

dieser, und jene des naͤchstfolgenden Cylinders nach der entgegengesezten

Richtung Statt, damit die Koͤrner durch die ganze Cylinderreihe aus einem in

den anderen herabfallen. Saͤmmtliche Cylinder erhalten ihre Bewegung von der

unteren Treibwelle aus durch die Raͤderwerke q, q,

q mitgetheilt. Gesezt das Getreide sey aus dem Trichter o in den obersten Cylinder gelangt, so wird es, nachdem

es sich durch dessen ganze Laͤnge bewegt hat, endlich bei dem unteren Ende

desselben in den Trichter r austreten, und durch diesen

in den naͤchstfolgenden Cylinder uͤbergehen, und so fort, bis es die

ganze Cylinderreihe durchwandert hat. Das Ende der Cylinder ist mit einer

Metallplatte geschlossen, in der sich eine Oeffnung befindet, durch die das Getreide

in das Innere gelangt. Diese Scheibe ist an dem unteren Theile des Trichters fixirt

und das Ende des Cylinders dreht sich auf ihr; ihr Rand ist mit Ringen, welche an

dem Cylinderende festgemacht sind, umschlossen.

Der Trokenzug ist unten aus Baksteinen, oben hingegen aus Holz aufgefuͤhrt,

und mit hoͤlzernen Laͤden versehen, durch die man die Cylinder in ihn

bringen kann. Er soll so gebaut seyn, daß die Luft nur durch die zwischen den den

Rost bildenden Staͤben oder Roͤhren gelassenen Raͤume eintreten

kann. Der in dem Ofen erhizte Luftstrom steigt mit einer der Verbrennung und dem Zuge

entsprechenden Geschwindigkeit empor, und entzieht dabei dem Getreide alle ihm

anhaͤngende Feuchtigkeit, so daß dasselbe vollkommen troken aber heiß aus dem

lezten Cylinder durch die Rinne oder durch den Schlauch V in einen Behaͤlter gelangt, der zwar in der Zeichnung nicht

dargestellt, allein in Allem der Mulde K aͤhnlich

ist. Aus diesem Behaͤlter wird es endlich mittelst einer mit

Schoͤpfeimern ausgestatteten endlosen Kette, die oben und unten uͤber

eine Rolle laͤuft, in einem kalten Thurme emporgeschafft, damit es in diesem

durch eine aͤhnliche Cylinderreihe, wie sie eben beschrieben wurde, laufe,

und zulezt aus dem untersten Cylinder durch einen Schlauch auf den Boden des

Gebaͤudes, und in Gefaͤße, welche zu dessen Aufnahme bestimmt sind,

gelange. Der kalte Thurm ist sowohl unten als an den Seitenwaͤnden mit Laden

zu versehen, durch die man freien Zutritt zu den Cylindern erhaͤlt, um sie

gehoͤrig adjustiren oder uͤberhaupt beobachten zu koͤnnen. Das

dieser Behandlung unterlegene Getreide kann entweder sogleich verbraucht oder

beliebig aufgespeichert werden.

Wenn man mit vier Waschfaͤßern arbeitet, so muͤssen in dem

Trokengebaͤude sowohl als in dem Kuͤhlthurme zwei endlose Ketten mit

Eimern und zwei Cylinderreihen angebracht seyn; arbeitet man nur mit zwei

Waschfaͤßern, so reicht eine Kette und eine Cylinderreihe hin. Daß die

Dimensionen der Apparate der Ausdehnung, in der man das Geschaͤft betreiben

will, entsprechen muͤssen, versteht sich wohl von selbst.

Der Patenttraͤger bindet sich an keine bestimmten Formen, Stellungen und

Dimensionen der einzelnen Theile, da in allen diesen Hinsichten ohne Abweichung von

dem Principe verschiedene Modifikationen angebracht werden koͤnnen. Die

Erfindung beruht hauptsaͤchlich in einer solchen Verbindung der Apparate, daß

saͤmmtliche Operationen nach einander und ohne Unterbrechung vorgenommen

werden koͤnnen.

Tafeln