| Titel: | Verbesserungen an den Oefen für Locomotiven und andere Maschinen, worauf sich John Chanter Esq. in Earl Street in der City of London, und John Gray, Ingenieur von Liverpool, am 17. Februar 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. LI., S. 242 |

| Download: | XML |

LI.

Verbesserungen an den Oefen fuͤr

Locomotiven und andere Maschinen, worauf sich John Chanter Esq. in Earl Street in der City of

London, und John Gray,

Ingenieur von Liverpool, am 17. Februar 1837

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April

1838, S. 193.

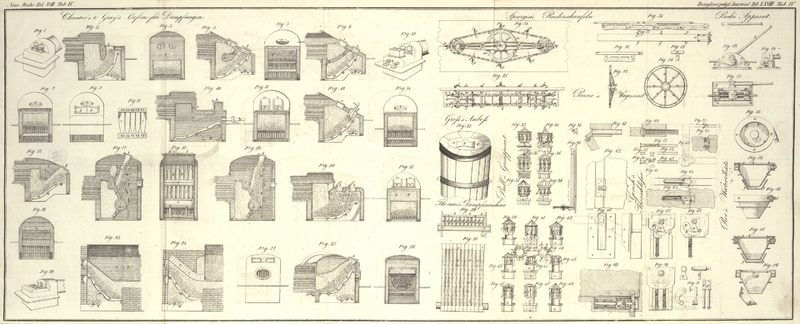

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Chanter's und Gray's verbesserte Oefen.

Fig. 1 gibt

eine perspectivische Ansicht des Aeußeren eines Theiles eines Locomotivkessels und

Ofens. Fig. 2

ist ein Laͤngen- und Fig. 3 ein

Querdurchschnitt eines unserer Erfindung gemaͤß gebauten Ofens.

An diesen Figuren sieht man, daß die Roststangen a, a

gebogen sind, und mithin einen schief geneigten Rost bilden, damit das Brennmaterial

in dem Maaße, als dessen untere Theile der Verbrennung unterliegen und mithin an

Tragkraft verlieren, von Oben bestaͤndig nachrutscht. Das Eintragen der

frischen Kohle geschieht durch die Oeffnung b, welche

mit einem entsprechenden Thuͤrchen verschlossen wird. Die zur Aufnahme von

Wasser bestimmte Scheidewand c, c, welche den oberen

Theil der Heizstelle vor Verbrennung zu schuͤzen hat, reicht so weit hinab,

daß sie, wie man aus Fig. 2 sieht, einen Raum oder eine Kammer fuͤr die unverkohlte

Steinkohle bildet. Das Brennmaterial, welches sich am unteren Theile des Ofens

befindet, ist hienach in voller Verbrennung begriffen und stoͤßt keinen diken

schwarzen Rauch aus, waͤhrend die uͤber dem unteren Rande der

Scheidewand c befindliche Steinkohle in Folge der Hize,

die ihr von Unten herauf mitgetheilt wird, allmaͤhlich destillirt und

entzuͤndet wird. Da die hiebei sich entwikelnden Gase und Duͤnste in

keiner anderen Richtung als unter der Scheidewand c

hinweg entweichen koͤnnen, so muͤssen sie durch das unter dieser

Scheidewand in Verbrennung begriffene Brennmaterial stroͤmen und hiedurch

selbst wieder verbrannt werden. Es erhellt daher, daß bei einer solchen Einrichtung

des Ofens die Verbrennung ohne die laͤstige Verbreitung von Rauch

laͤngs der Bahn von Statten gehen kann. Man sieht in der Zeichnung diesen Theil unserer

Erfindung an einem Kessel angebracht, wie sie dermalen auf der

Liverpool-Manchester und anderen Eisenbahnen gebraͤuchlich sind. Da

diese Art von Kessel zur Genuͤge bekannt ist, so bedarf es bei der

Deutlichkeit der Zeichnung keiner weiteren Beschreibung. Wir bemerken nur, daß

dieser Theil unserer Erfindung wie gesagt in einer solchen Verbindung der

Scheidewand c mit den schraͤg gestellten

Roststangen besteht, daß das frisch eingetragene Brennmaterial zwischen ihnen

zuruͤkgehalten wird; und daß aller daraus entwikelte oder destillirte Dampf

und Rauch gezwungen wird durch jenes Brennmaterial, welches sich innerhalb in

lebhafter Verbrennung befindet, zu streichen. Alle hiebei aus dem frisch eine

getragenen Brennmateriale entwikelte Hize wird zur Erhizung des in der Scheidewand

c enthaltenen Wassers, welches mit dem Wasser im

Kessel communicirt, verwendet. Die durch die Scheidewand c fuͤhrenden Oeffnungen e, e, welche

Schiebthuͤren haben, gestatten dem Maschinisten Einsicht in die Feuerkammer,

und erlauben auch die Einfuͤhrung eines Hakens, im Falle sich die

Roͤhren, aus denen der horizontale Feuerzug besteht, verlegen sollten.

In Fig. 4 sieht

man einen Laͤngen- und in Fig. 5 einen

Querdurchschnitt eines Ofens, welcher dem eben beschriebenen im Wesentlichen

vollkommen aͤhnlich ist, sich aber durch die Gestalt der Feuerkammer, durch

die Kruͤmmung der Roststangen und durch die Stellung der Scheidewand c, c davon unterscheidet. Die Roststangen bilden hier

naͤmlich nicht eine ununterbrochene Curve, sondern sie bestehen aus einer

Schraͤgflaͤche und aus einer Curve. Die Scheidewand c, c, welche an dem zuerst beschriebenen Ofen von dem

oberen Theile des Kessels aus senkrecht herabstieg, und in der sich Oeffnungen

befanden, durch die der Maschinist schauen koͤnnte, bildet hier mit ihrer

unteren Flaͤche eine Curve, welche die Daͤmpfe und den Rauch, die sich

aus den auf dem oberen Theile der Roststangen liegenden Steinkohlen entwikeln, in

das Feuer ableitet. Die zur Einsicht dienende Oeffnung befindet sich hier an dem

oberen Theile der Feuerkammer, welche mit Wasser umgeben ist. Aus dieser Einrichtung

ergibt sich der Unterschied, daß in Folge der geringeren Neigung der Roststangen die

unentzuͤndete Kohle nicht nothwendig an der Scheidewand c, c anliegen muß, wie dieß bei der ersten Art von Ofen

der Fall war; dagegen findet aber in Hinsicht auf die Verbrennung der aus dieser

Kohle entwikelten Daͤmpfe und Rauchmassen ganz die fruͤher angegebene

Wirkung Statt. Wegen der Erweiterung der Scheidewand c

sind, wie man aus Fig. 4 sieht, mehrere Bindestangen durch dieselbe gefuͤhrt und mit

deren beiden Waͤnden durch Bolzen verbunden, um ihr dadurch mehr Festigkeit

zu geben.

Fig. 6 ist ein

Laͤngen-, Fig. 7 ein

Querdurchschnitt und Fig. 8 eine Endansicht einer anderen Modification unseres Locomotivofens.

Der Unterschied liegt hier lediglich in dem Baue der Scheidewand c, c die, wie man namentlich aus Fig. 9 sieht, aus einer

Reihe von Roͤhren, welche den vorderen oberen Theil der Feuerkammer mit deren

Ruͤken verbinden, zusammengesezt ist. Diese Roͤhren, durch welche das

Wasser frei stroͤmen kann, sind so gebildet, daß sie mit ihren oberen Enden

an einander liegen und hiedurch eine Scheidewand bilden, die die aus der

unentzuͤndeten oder zum Theile brennenden Steinkohle entwikelten

Daͤmpfe und Rauchmassen abhaͤlt und sie zwingt nach Abwarts gegen den

unteren Theil der Roststangen zu treten, um daselbst uͤber die lebhaft

brennende Steinkohle zu streichen und hiedurch verbrannt zu werden, so daß sich

keine dunklen schwarzen Rauchwolken entwikeln koͤnnen.

In Fig. 10

sieht man eine weitere Modification unseres Locomotivofens im Laͤngen-

und in Fig.

11 im Querdurchschnitte abgebildet. Hier ist, wie durch Punkte angedeutet

ist, der ganze obere Theil der Feuerkammer gewoͤlbt, um auf diese Weise eine

Art von Scheidewand c zu erzeugen, welche den auf dem

oberen Theile der Roststangen entwikelten Dunst und Rauch nach Unten ableitet, wo er

bei der daselbst Statt findenden lebhaften Verbrennung verzehrt wird. Da zur

Bezeichnung der einzelnen Theile die fruͤher gewaͤhlten Buchstaben

beibehalten sind, so bedarf es keiner weiteren Beschreibung dieses Ofens, von dem

Fig. 11

eine perspectivische Ansicht gibt.

Fig. 13 zeigt

abermals eine Modifikation desselben Ofens im Laͤngen-, und Fig. 14 im

Querdurchschnitte. Da dieser Ofen mit Steinkohlen und Kohks gespeist werden kann, so

sind an dem oberen Theile der Feuerkammer zwei mit Thuͤren versehene

Oeffnungen angebracht, von denen die eine zum Eintragen von Steinkohle, die andere

hingegen zum Eintragen von Kohks bestimmt ist. Zum Behufe des Eintragens der

Steinkohle bringe Ich in diesen Thuͤren der Quere nach zwei oder mehrere

kleine Trichter an, damit die Kohlen nicht eine einzige Masse bilden, wie es bei der

Anwendung eines einzigen Trichters der Fall seyn wuͤrde, sondern damit sie

mehrere von einander gleichsam unabhaͤngige Massen ausmachen. Einen dieser

kleinen Trichter sieht man bei f, f, und zwar in einer

geringeren Neigung angebracht, als die Roststangen a

haben. Die in diese Trichter geschaffte Kohle rutscht hinab, und druͤkt auf

das unterhalb befindliche Brennmaterial, so daß in dem Maaße als die am weitesten

unten befindlichen Kohle verbrennt, die obere immer nachruͤkt. Der untere

Theil der Roststangen wird hienach bestaͤndig mit einem in hoͤchster Gluth

begriffenen Brennstoffe gespeist. Damit dieß auch sicher geschehe, und damit,

ungeachtet hier die Scheidewand c fehlt, dennoch der aus

der Steinkohle entwikelte Rauch zum Theil verzehrt werde, wird der untere Theil des

Feuers weilenweise mit Kohks gespeist.

An allen den bisher beschriebenen und abgebildeten Arten von Oefen bemerkt man unter

den schraͤg laufenden Roststangen a, a noch einen

Rost g. Auf diesem lezteren soll sich die durch erstere

fallende Nachgluth ansammeln und dadurch ein kleines Feuer bilden, welches zur

Erhizung der Luft, die gegen den oberen Theil der schraͤgen Roststanzen a, a emporsteigt, so wie auch zur Erhizung und

theilweisen Entzuͤndung der auf diesen befindlichen Steinkohlen dient. Die

Nachgluth, die sonst großen Theils verloren geht, bekommt also hier eine sehr

nuzvolle Verwendung; denn das durch sie auf dem Roste g

gebildete Feuer laͤßt nur heiße Daͤmpfe und heiße Luft an die frisch

eingetragene Kohle gelangen, wodurch die Bildung von dikem schwarzen Rauche

wesentlich vermindert wird. Zu demselben Zweke wenden wir in Verbindung mit den

schraͤgen Roststangen a, a anstatt des Rostes g zuweilen eine aus feuerfesten Baksteinen oder irgend

einem anderen entsprechenden Materiale bestehende Schraͤgflache h an, wie dieß aus Fig. 16 erhellt. Bei

dieser Einrichtung wird die Schraͤgflaͤche h durch das auf dem Roste a, a brennende Feuer

dermaßen erhizt, daß alle atmosphaͤrische Luft, welche an den oberen Theil

der Roststangen a, a und an das auf diesen liegende

frische Brennmaterial emporsteigt, in hohem Grade erhizt wird. Denn immer wird man

finden, daß bei der Einrichtung der von uns verbesserten Oefen das Streben

hauptsaͤchlich dahin ging, die frisch eingetragene Steinkohle so zu

behandeln, daß sie so wenig diken schwarzen Rauch als moͤglich

ausstoͤßt. Daß dieß geschieht, wenn man stark erhizte Luft durch den oberen

Theil der Roststangen a, a stroͤmen laͤßt,

waͤhrend sich auf deren unterem Theile lebhaft brennendes Brennmaterial

befindet, welches durch den Zufluß von Luft, die den gewoͤhnlichen

Temperaturgrad hat, nicht beeintraͤchtigt wird, erhellt von selbst.

Eine andere zu demselben Zweke fuͤhrende Anordnung ersieht man aus Fig. 15 und

16, wo

auch eine kleine Aenderung in Hinsicht auf die Scheidewand c getroffen ist. Hier laufen naͤmlich die Roststangen an dem oberen

Ende eine kurze Streke weit horizontal oder beinahe horizontal, damit nicht alles

auf den Rost gebrachte Brennmaterial auf ihm hinab zu rutschen trachtet; sondern

damit stets ein Theil davon auf diesem oberen horizontalen Theile

zuruͤkbleibe. Dieses leztere Brennmaterial wird naͤmlich dann auf

diesem horizontalen Theile in lebhafte Gluth kommen, und die durch die Roststangen a, a emporsteigende Luft stark erhizen, so daß sie nur

in diesem Zustande an die frisch eingetragene Kohle gelangen kann.

Fig. 17 zeigt

einen unserer verbesserten Oefen, woran sich die Roststangen a, a in senkrechter oder beinahe senkrechter Stellung befinden. Denselben

Ofen sieht man in Fig. 18 im Querdurchschnitte. i ist ein

kreisrunder Wasserbehaͤlter, der die beiden Seiten der Feuerkammer

miteinander verbindet, und der also die freie Stroͤmung des Wassers

gestattet. Dieser Behaͤlter i steht mit der

Scheidewand c, die hier auf die oben beschriebene Weise

zur Verhuͤtung des Entweichens von dikem unverbranntem Rauchqualme dient,

durch eine Reihe von Roͤhren j, zwischen denen

die erhizten Duͤnste von dem Feuer in den Schornstein gelangen, in

Verbindung. Diese Scheidewand c kann entweder, wie man

in Fig. 19

sieht, direct von dem oberen Theile der Feuerkammer herabsteigen; oder man kann sie

durch eine Reihe von Roͤhren k, k, zwischen denen

alle durch die Roststangen a, a emporsteigende Luft mit

allein Dunst und Rauch durch das unterhalb befindliche stark erhizte Brennmaterial

hinab gelangen kann, damit in Verbindung bringen. Das innen mit feuerfesten

Baksteinen gefuͤtterte Thuͤrchen l dient

zur Entfernung der Asche, welche zwischen den als Roststangen dienenden

Roͤhren j hindurch faͤllt. Die Speisung

des Feuers geschieht von Oben. Bemerken muͤssen wir, daß wir sowohl an diesem

Ofen, als an allen uͤbrigen angegebenen Ofenarten die Roststangen

vorzugsweise von Roͤhren, welche die beiden Seiten der Feuerkammer

miteinander verbinden, tragen lassen, damit auf diese Weise von einer Seite zur

anderen Wassercanaͤle fuͤhren.

Fig. 20 und

21 geben

einen Langen- und Querdurchschnitt und Fig. 22 eine

perspektivische Ansicht eines zum Brennen von Steinkohle und Kohks eingerichteten

Ofens, der sich von dem unter Fig. 1 beschriebenen

hauptsaͤchlich dadurch unterscheidet, daß er zwei Scheidewaͤnde c, c hat, von denen die eine zur Bildung einer Kammer

fuͤr die Steinkohle und die andere zur Bildung einer solchen fuͤr die

Kohls bestimmt ist. Bei dieser Einrichtung wird das Entweichen des Rauches und

Dunstes in Gestalt eines schwarzen diken Rauches noch sicherer verhuͤtet. Da

im Uebrigen dieselben Buchstaben zur Bezeichnung der einzelnen Theile beibehalten

sind, so mag diese kurze Andeutung genuͤgen.

Fig. 23 und

24 sind

Laͤngendurchschnitte zweier Kesseloͤfen fuͤr stritte

Dampfmaschinen, an denen gleichfalls wegen Beibehaltung der fruͤheren

Bezeichnungen eine kurze Beschreibung genuͤgen wird. Aus einem Blike auf Fig. 23 sieht

man, daß uͤber dem schraͤg gestellten Feuerherde a, a eine Wasserdeke angebracht ist, welche den aus der frischen Kohle

aufsteigenden Rauch nach Abwarts zuruͤkdraͤngt, damit er sich mit den

heißen Duͤnsten des in lebhafter Verbrennung begriffenen Brennstoffes

vermenge. Diese Wasserdeke laͤßt sich entweder dadurch erzielen, daß man dem

Boden des Kessels eine gehoͤrige Woͤlbung gibt, oder auch dadurch, daß

matt zu diesem Behufs ein eigenes Anhaͤngsel anbringt, wie dieß in der

Abbildung durch punktirte Linien angedeutet ist. In Fig. 24 ist zur Erzielung

desselben Zwekes eine aus feuerfesten Baksteinen gemauerte Deke angebracht. Man

sieht, daß die Roststangen an beiden Oefen unter einem ziemlich spizen Winkel

gestellt sind, damit das Brennmaterial bestaͤndig und in dem Maaße auf ihnen

hinab gleite, als es unten verbrennt. Bei der Anwendung von Kohlen, die eine sehr

große Neigung zum Zusammenbaken haben, kann und muß man einen noch spizigeren Winkel

waͤhlen; dagegen kann er, wenn man mit trokener Kohle zu thun hat, stumpfer

seyn. Unter 35° darf jedoch der Winkel nicht haben, wenn man des

gehoͤrigen Hinabgleitens des Brennmaterials sicher seyn will.

In Fig. 25

steht man eine Befestigungsweise der Feuerkammer oder des Ofens eines

Locomotivkessels. n ist ein an dem Kessel befestigter,

im Winkel aufgebogener Ring; und m ein

aͤhnlicher, aber an dem Ofen festgemachter Ring, der das Ende des Kessels

aufzunehmen im Stande ist, so daß die beiden Ringe an einander zu liegen kommen, und

wenn sie nach entzwischen gelegter Fuͤtterung mit Schrauben und

Schraubenmuttern verbunden worden, sind, ein wasserdichtes Gefuͤge bilden.

Man sieht diesen Kessel in Fig. 26 auch noch in

einem Querdurchschnitte abgebildet, waͤhrend Fig. 27 eine. Ansicht

desselben von Außen gibt.

Aus Fig. 10

erhellt ein anderer Theil unserer Erfindung, der in der Anwendung mehrerer kleiner,

mit den schraͤgen Roststangen in Verbindung gebrachten Kruͤken

besteht. Mit diesen Kruͤken wird, in dem sie nach und nach in dem Ofen

vorwaͤrts geschoben werden, das ihnen gegenuͤber liegende

Brennmaterial fortgeschoben, damit es nicht an die Roststangen anbaken kann. Da man

schon fruͤher eine aͤhnliche Vorrichtung in Anwendung brachte, so

machen wir in dieser Hinsicht jedoch nur auf die Verbindung dieser Kruͤken

mit den schraͤgen Roststangen. Anspruch.

Schließlich bemerken wir noch, daß unsere Patentanspruͤche keinen der

einzelnen Theile, in so fern sie schon fruͤher in Anwendung kamen, betreffen;

und daß wir uns alle Modificationen der Form und Verbindung vorbehalten, in so fern

sie ohne Abweichung von dem Principe thunlich sind.

Tafeln